.

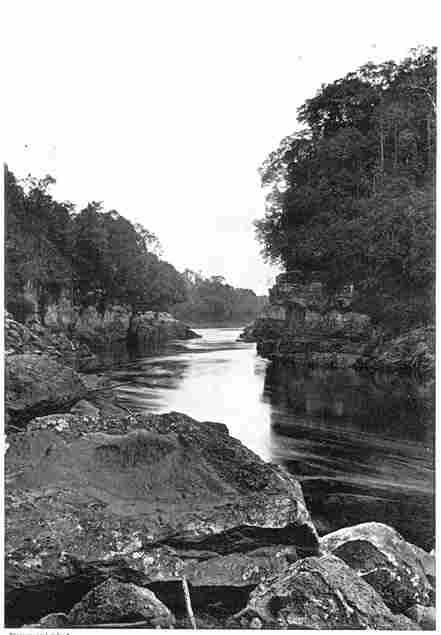

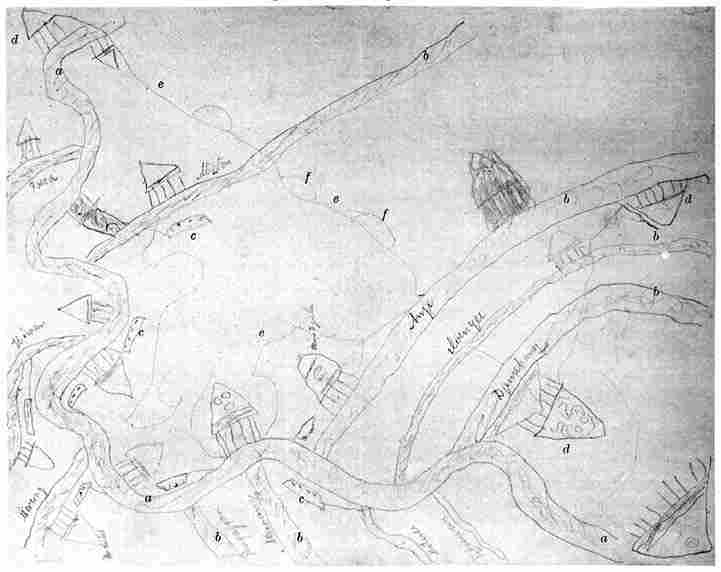

Der Mahakam unterhalb Long Dĕho.

Quer durch Borneo

Ergebnisse Seiner Reisen

in den Jahren 1894, 1800–97 und 1898–1900

Von

Dr. A.W. Nieuwenhuis

Unter Mitarbeit

Von

Dr. M. Nieuwenhuis-von Üxküll-Güldenbandt

Zweiter Teil

Mit 73 Tafeln in Lichtdruck und 18 Tafeln in Farbendruck.

Buchhandlung und Druckerei

Vormals

E.J. Brill

Leiden—1907

Vorwort.

Beim Erscheinen dieses zweiten und letzten Teils meines Reisewerks erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen, dass er nach demselben Plan wie der erste angeordnet ist; umfangreichere Ausführungen über Staatseinrichtung, Häuserbau, Industrie, Kunst u.z.w. erforderten eine Behandlung in gesonderten Kapiteln; ausserdem wurden aber auch diesmal in den Reisebericht, welcher den Zug von Samarinda zu den Kĕnjastämmen in Mittel-Borneo schildert, eine Menge Beobachtungen auf verschiedensten Gebieten eingeflochten.

Vor allem machte es dieser Umstand erforderlich, dass dem Werk als Wegweiser zu den vielen Einzelheiten ein ausführliches Inhaltsregister beigefügt wurde. Diesem Hauptregister folgt ein zweites, welches die im Text vorkommenden inländischen Wörter enthält und somit in bescheidenem Umfang eine Liste in Mittel-Borneo gangbarer Wörter und ihrer Bedeutung darstellt. Diese Wörter gehören zwar verschiedenen Dialekten an, doch habe ich ihren Wert durch sorgfältige Angabe der richtigen Aussprache zu erhöhen getrachtet.

Jetzt, wo die wichtigsten Resultate meiner Forschungsreisen in diesem Werke vor mir liegen, fühle ich mich verpflichtet, allen, die mich auch bei der Herausgabe dieses zweiten Bandes unterstützt haben, meinen lebhaften Dank zu bezeugen.

An erster Stelle meiner Frau, welche mich dazu ermutigte, schon so bald nach dem erst 1900 in holländischer Sprache erschienenen Werk “In Centraal-Borneo” ein zweites, noch umfangreicheres her [VI] auszugeben. Ihrer selbstlosen Mitarbeit habe ich es auch zu danken, dass die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit in der vorliegenden Form und in deutscher Sprache veröffentlicht werden konnten. So sind die Resultate meiner langjährigen Reisen durch die Insel, die bisher noch kein Europäer durchquert hatte, auch dem Auslande zugänglich geworden und werden hoffentlich dazu beitragen, bei anderen Völkern richtigere Vorstellungen über die niederländische Verwaltung im indischen Archipel zu erwecken, als dies durch die oberflächlichen Betrachtungen geschieht, welche öfters in der ausländischen Presse die Runde machen.

In herzlichster Dankbarkeit gedenke ich auch diesmal der Hilfe, welche mir Professor Dr. F. Schwend in Stuttgart bei der sprachlichen Korrektur in so hohem Masse hat zu Teil werden lassen.

Leiden,

Dezember 1906.

A.W. Nieuwenhuis.

Inhalt.

Kapitel I. 1–32

Einzug in Samarinda am 9. Juni—Abreise von Barth und einem Teil des Personals nach Java—Vorbereitungen zur Reise nach Apu Kajan—Besuch beim Sultan—Begegnung mit der Siboga-Expedition—Abfahrt von Samarinda mit dem “Lawu” am 17. Juni 4 tägige Dampferfahrt bis Udju Tĕpu und Ana—Mondfinsternis in Ana—Von Ana bis Long Howong—Rückkehr des “Lawu” zur Küste—Von Long Howong mit Böten nach Uma Mĕhak—Über die östlichen Wasserfälle nach Long Dĕho—Aufenthalt in Long Dĕho—Besteigung des Batu Ajo—Von Long Dĕho nach Long Tĕpai—Beunruhigende Gerüchte aus Long Blu-u—Ankunft daselbst im September—Misstrauen seitens der Kajanbevölkerung.

Kapitel II. 33–51

Der mittlere Mahakam und seine Bewohner—Auswanderungen aus dem Stammland—Degeneration der Stämme im Tieflande Verhältnis der Niederlassungen zu einander—Einfluss des Sultans von Kutei auf die Dajakhäuptlinge—Die Niederlassung Long Dĕho und ihr Oberhäuptling Bang Jok—Die Punan als Kopfjäger—Verhältnis zwischen den Kĕnja und Bahau—Der degenerierende Einfluss der Malaien auf die Dajak—Erhaltung der ursprünglichen Sitten und des Kultus der Dajak am mittleren Mahakam—Tundjung- und Kĕnjastämme—Verhältnis der Bewohner des oberen zu denen des mittleren Mahakam.

Kapitel III. 52–74

Plan eines Zuges ins Quellgebiet des Mahakam—Schwierigkeiten bei den Vorbereitungen—Fahrt auf dem Mahakam bis zum Quellfluss Sĕlirong—Durch den Sĕliku auf den Lasan Tujang—Aussicht von dessen Gipfel—Topographische Aufnahmen Geologische Verhältnisse des Quellgebiets—Über den Lasan Towong zurück zum Lagerplatz am Sĕlirong—Charakter der beiden Quellflüsse—Besteigung des Batu Balo Baung—Umschlagen des Bootes in den Stromschnellen—Vereinigung der topographischen Messungen des Mahakam- und Kapuasgebietes—Heimkehr nach Long Blu-u nach einmonatlicher Abwesenheit.

Kapitel IV. 75–94

Aussichten für die Reise nach Apu Kajan—Beziehungen der Bahau zu ihrem Stammlang—Die Kĕnja als Kopfjäger—Alte Fehden zwischen den Kĕnjastämmen—Bedrohungen seitens des Sultans von Kutei—Vergebliches Warten auf die Einsetzung eines Kontrolleurs—Beratung in Long Tĕpai—Reisehindernisse seitens der [VIII] Bahau—Beunruhigende Gerüchte von der Küste und Apu Kajan—Abschied von Long Blu-u—Über Long Tĕpai nach Long Dĕho.

Kapitel V. 95–129

Organisation eines Stammes am oberen Mahakam—Stellung der Häuptlingen Freien und Sklaven—Vielweiberei—Verlobung Heirat, Ehescheidung, Ehebruchs Erbschaftsrechte—Geburt und Verbotsbestimmungen für Kinder—Schreckfiguren und Beschwörungen zur Vertreibung von Krankheiten—Prophezeiungen ans den Eingeweiden von Tieren—Betrügerisches Vorgehen der Priester—Geisterbeschwörung bei Dürre—Schöpfungsgeschichte der Mahakam-Kajan—Die mächtigsten Geister des Mahakam (seniang)—Begräbnisgebräuche—Ökonomische Verhältnisse am Mahakam—Ackerbau und Ackerbaufeste—Verschiedene Feldprodukte—Sagogewinnung—Fleischnahrung—Fischfang und Fischzucht—Haustiere—Schlachtmethoden Fleischkonservierung.

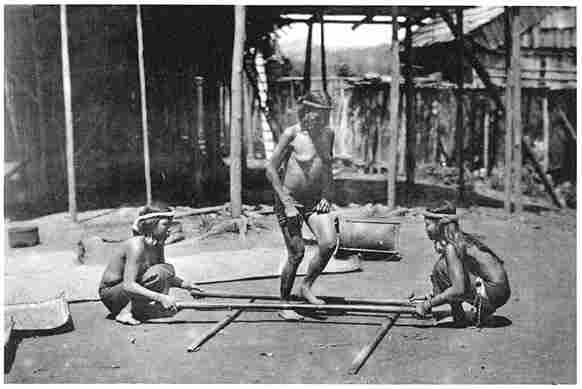

Kapitel VI. 130–146

Religiöse Bedeutung einiger Spiele der Mahakam-Dajak—Spiele der Männer: Waffentanz (kĕnja), Ringkampf, Wettlaufs Hochund Weitsprung, Ball- und Kreiselspiel, Scheinkämpfe (Wasserspritzen, Blasrohrschiessen)—Spiel der Frauen: Tanz zwischen Preisstampfern—Volksspiele—Kinderspiele: Spielzeug, Steinewerfen (aus freier Hand; mit Schleudern), Figurenbilden mittelst einer Schnur, Häuserbau—Singtänze (ngarang)—Rezitationen—Musikinstrumente: Gonge, klĕdi, Flöten, Guitarre (sape̱), Maultrommel (tong)—Singen und Pfeifen.

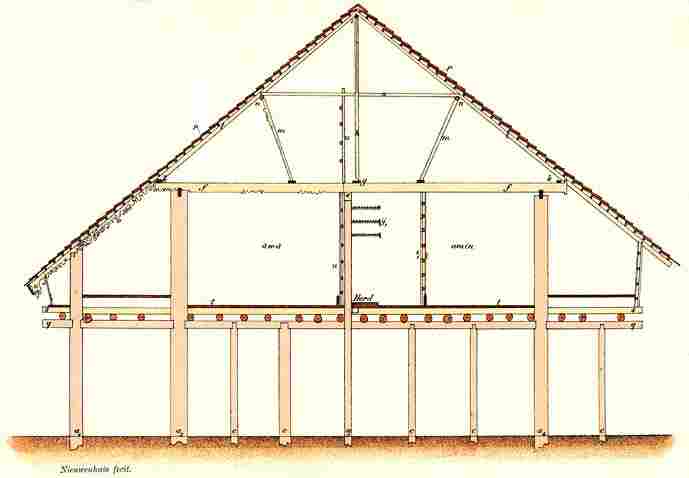

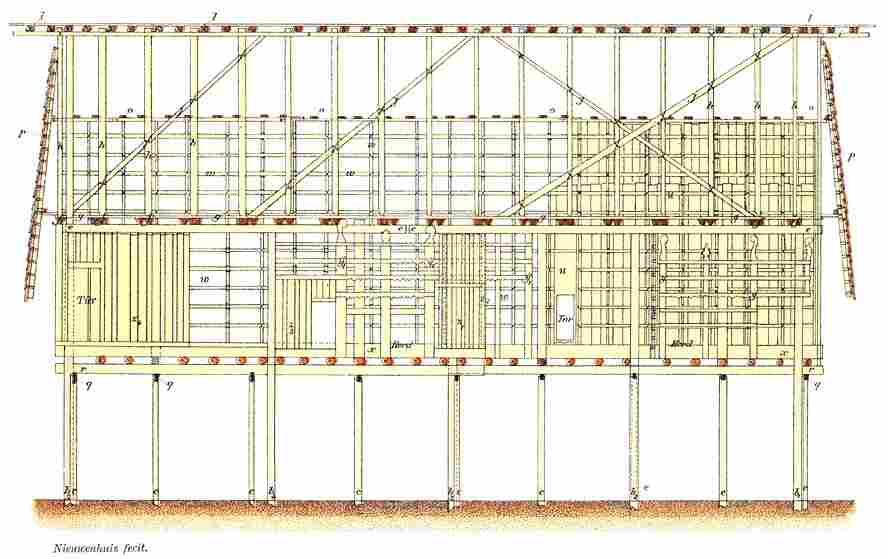

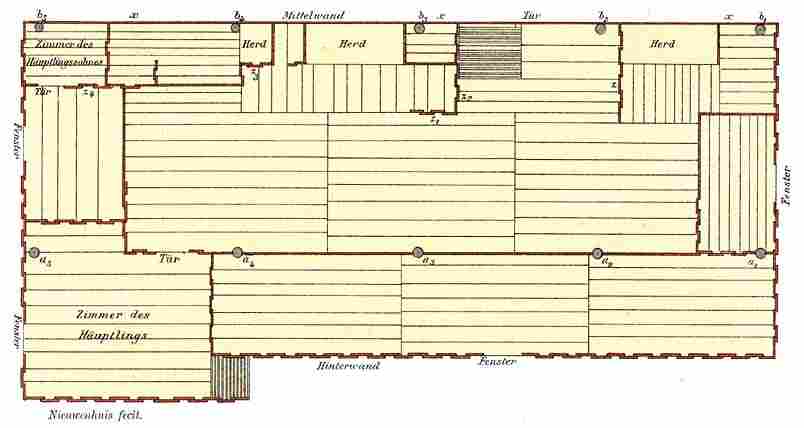

Kapitel VII. 147–185

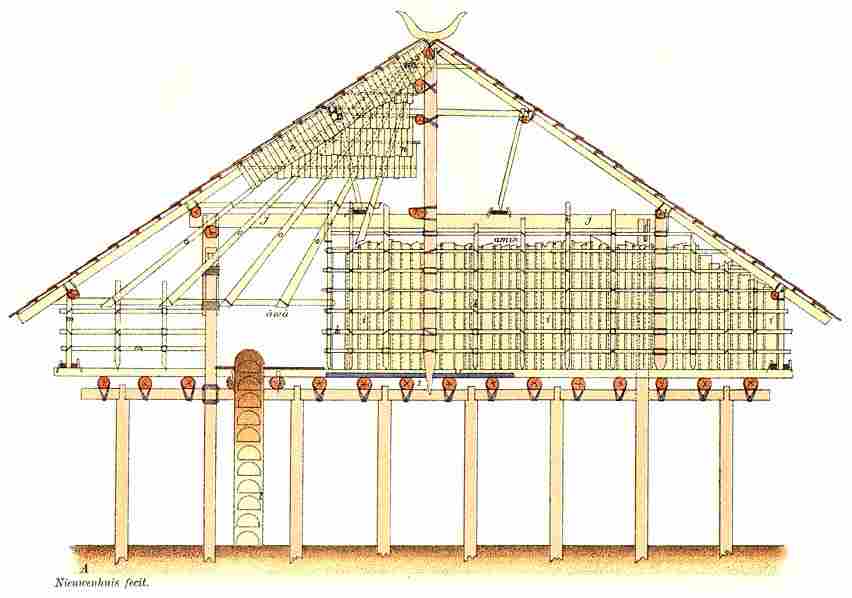

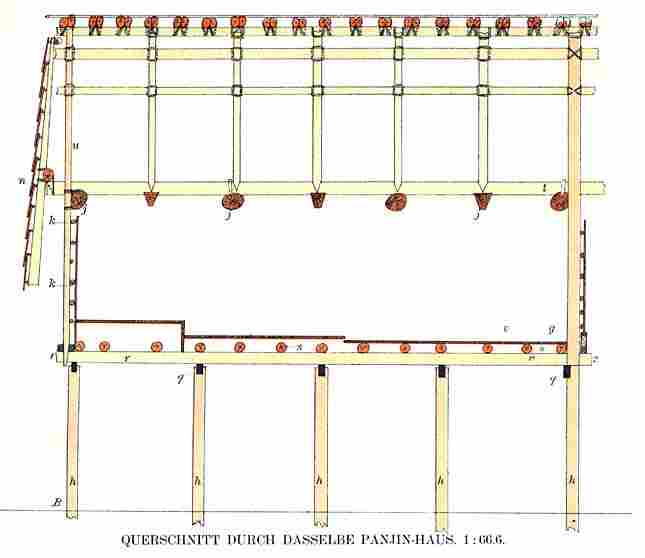

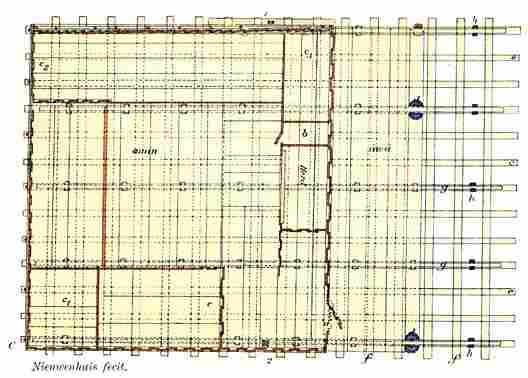

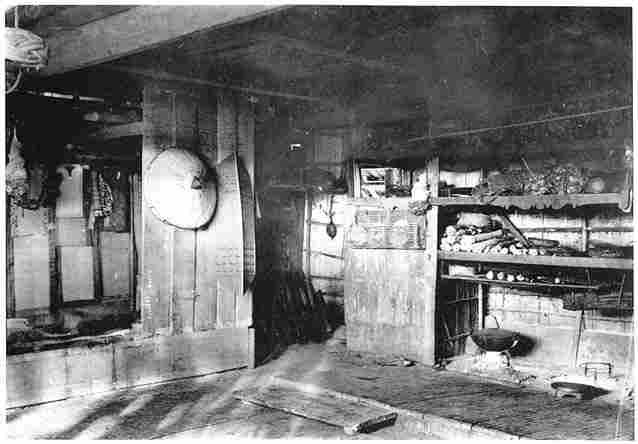

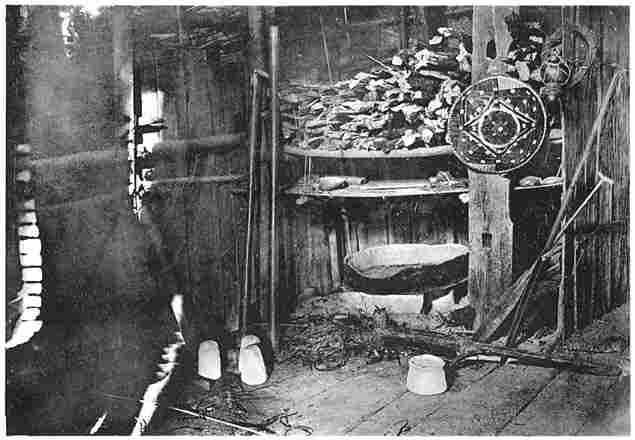

Häuserbau bei den Bahau- und Kĕnjastämmen—Unterscheidung dreier Baustile—Vorschriften bei der Wahl des Baumaterials und Baugrundes—Bau von Kwing Irangs Haus—Hilfeleistung seitens der Dorfgenossen und fremden Stämme—Zeremonien bei der Aufrichtung der Pfähle—Konstruktion des Gerüstes des Fussbodens und Dachs—Innere Einteilung—Ausstattung der Galerie (ăwă) und des Wohngemachs (amin)—Äusserer Hausschmuck—Herstellung von Schindeln—Opferzeremonien bei der Dachdeckung Verbotsbestimmungen für ein unvollendetes Haus—Feierlicher Einzug ins neue Haus—Entzündung des ersten Herdfeuers Kopfjagdzeremonien—Opferung und Schlussfeier—Hausbau bei den Freien—Bau von Scheunen.

Kapitel VIII. 186–233

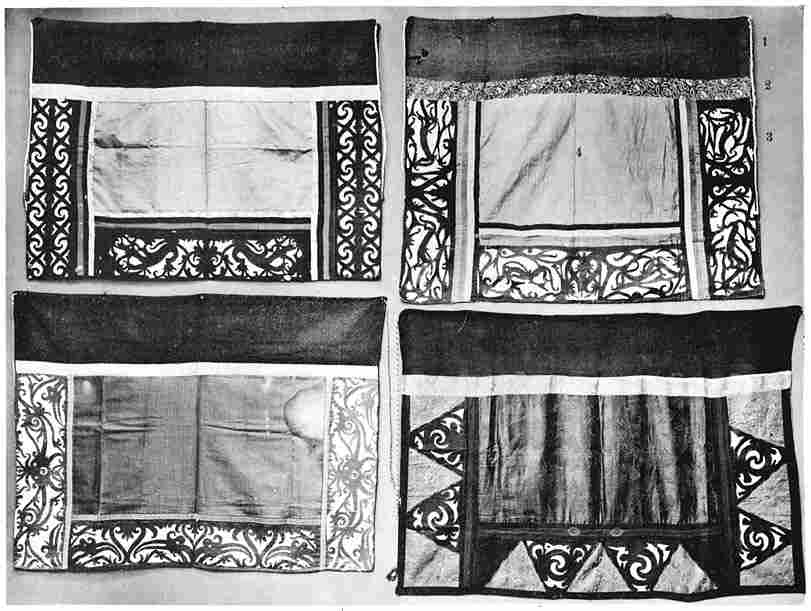

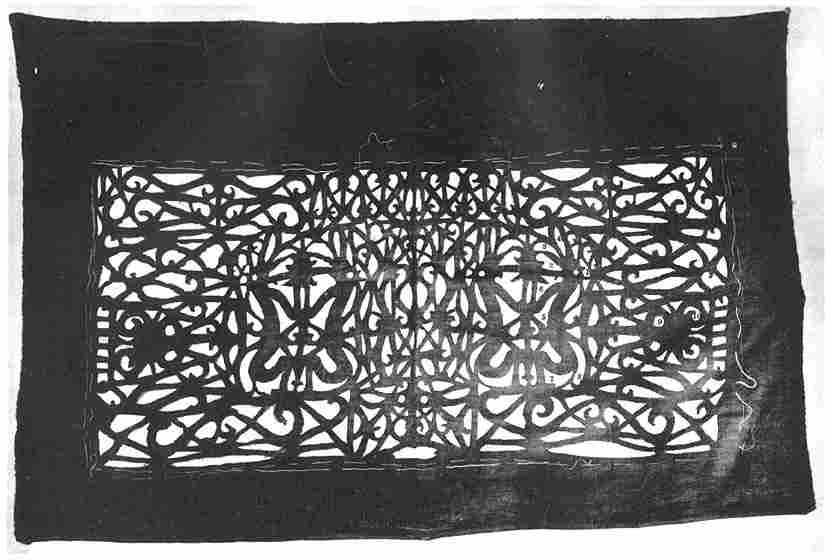

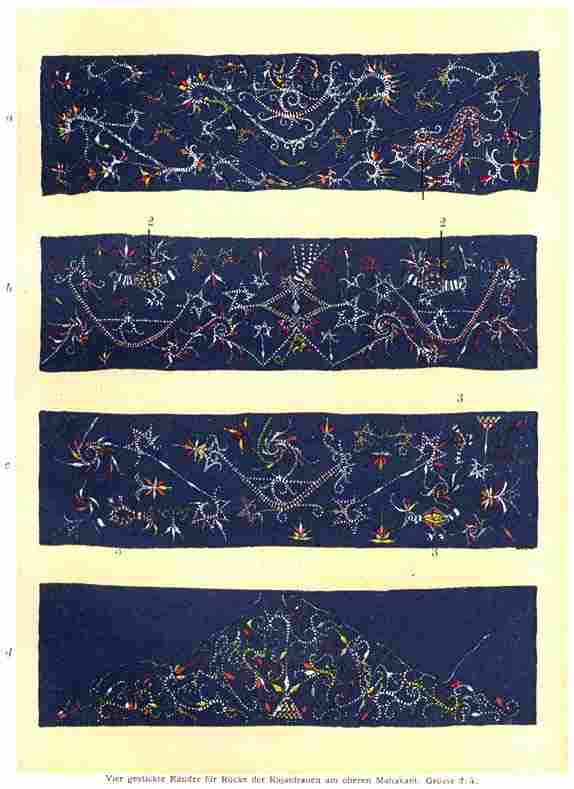

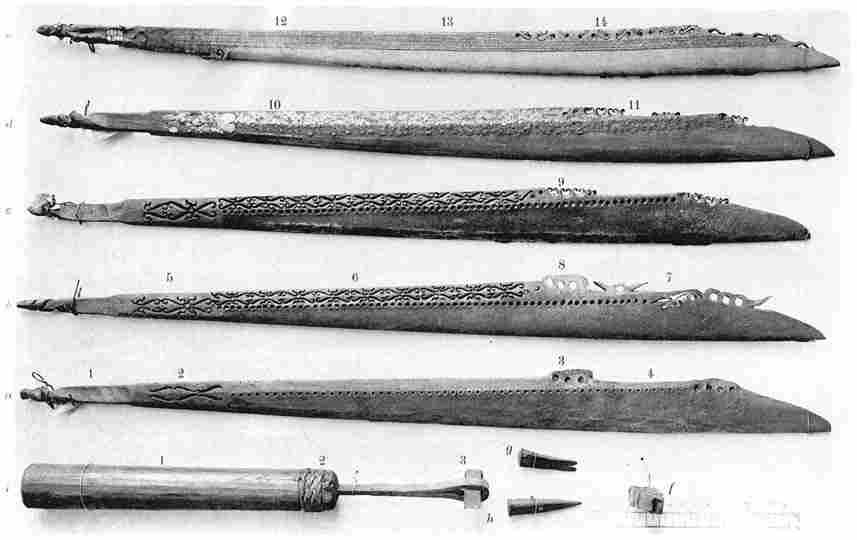

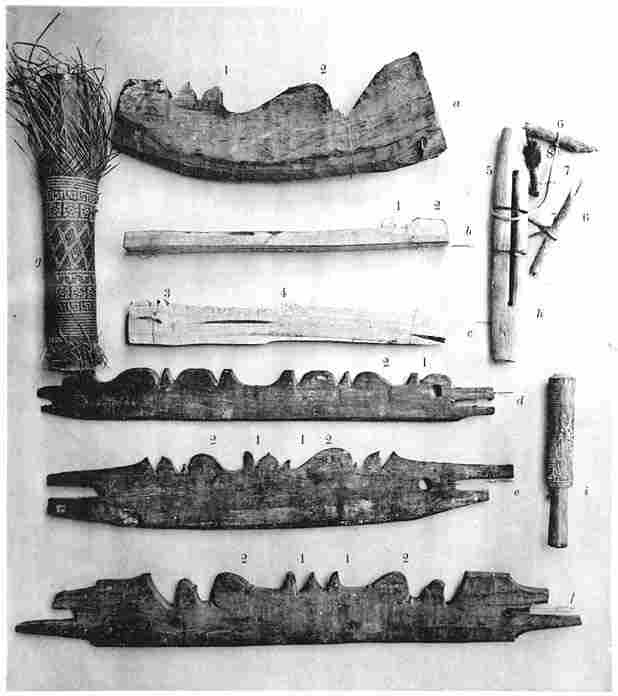

Charakter der Industrie bei den Bahau und Kĕnja—Herstellung von Kleidung: Spinnerei; Webereid Verzierung durch Figuren Stickereien, Knüpfarbeiten- Baumbastkleidung—Schmieden: Werkzeuge; Eisengewinnung Herstellung von Arbeitsgerätschaften, Lanzen, Schwertern; Verzierung der Schwerter—Schnitzerei: Griffe und Scheiden; Holz- und Bambusschnitzerei—Flechterei: Zubereitung von Rotang, kĕbalan, tika, samit;—Flechten von Körben, Mattem Hüten; Flechtarbeit für Waffen—Töpferei—Bootsbau: Wahl und Behandlung des Materials; Roharbeit Endbehandlung—Kalkbrennerei—Herstellung von Schmuck aus Steinen und Perlen: Wert der Perlen ihre Herkunft, Verwendung; Rolle der Perlen in der Kulturgeschichte.

Kapitel IX. 234–284

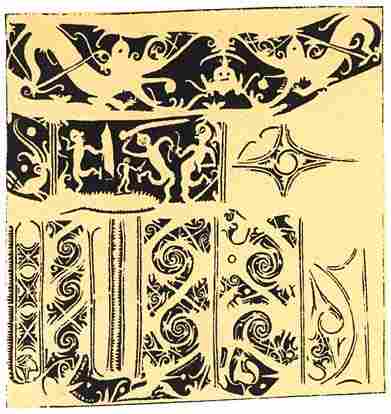

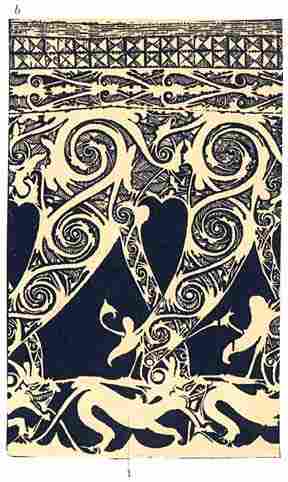

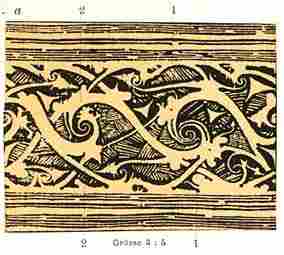

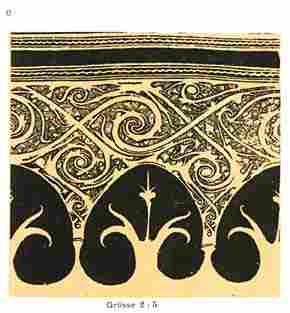

Allgemeines über die Kunstäusserungen der Bahau- und Kĕnjastämme—Zahl und Art der in der Ornamentik angewandten Motive—Verwendung von Menschenfiguren—Erkennungszeichen für bestimmte Motive—Tierfiguren (Hunds Tiger, Rhinozerosvogel) Verwendung einzelner Tierteile (Feder des Argusfasans, Pantherfell)—Genitalmotive—Stilisierungen—Verwendung der Motive im Kunsthandwerk: bei Hirschhorngriffen, Schwertscheiden, Bambusköchern, Kleiderverzierungen, Perlenarbeiten—Einfluss fremder Völker und Stämme auf die Entwicklung der Kunst bei den Bahau und Kĕnja. [IX]

Kapitel X. 285–306

In Long Dĕho—Auseinandersetzungen mit Bang Jok—Begegnung mit den Kĕnja-Dajak unter Taman Ulow—Missstände im Dorfe—Zusammenkunft mit dem Kĕnja-Häuptling Taman Dau—Ankunft Demmenis und Kwing Irangs am 3. April—Neue Beratungen über die Reise—Einverständnis der Häuptlinge mit dem Zuge nach Apu Kajan—Bo Adjang Lĕdjüs Tod und Beisetzung—Wahl und Vorbereitung eines Lagerplatzes am Boh—Widersetzlichkeiten seitens des Personals—Neue Hindernisse durch die Kajan—Midans Rückkehr von der Küste—Aufbruch zum Boh am 17. Mai.

Kapitel XI. 307–331

Dreimonatlicher Aufenthalt im Lagerplatz am Boh—Bier verlässt die Expedition—Anlage einer Fischsammlung—Günstige Nachrichten aus Long Blu-u—Offizieller Bericht von der Einsetzung eines Kontrolleurs am Mahakam—7 Kĕnja unter Taman Ulow schliessen sich der Expedition an—Jagdverhältnisse am Mahakam—Kastrierung der Hunde, Jagdmethoden, Fallenstellen, Beschwörung der Hunde, Vogeljagd—Kwing Irangs Ankunft am Boh—Reiseberatung—Schwierigkeiten durch den Tod von Kwing Irangs Schwester—Vorbereitungen zur Abreise—Aufbruch der Kĕnjagesandtschaft unter Taman Ulow.

Kapitel XII. 332–360

Aufbruch von der Bohmündung am 6. August—Reise auf dem Boh und seinen Nebenflüssen Oga, Tĕmha und Mĕsĕai—Landweg über die Wasserscheide—Begegnung mit unserer Gesandtschaft—Freundlicher Empfang seitens der Kĕnja in Apu Kajan—Einzug in Tanah Putih am 5. September.

Kapitel XIII. 360–401

Empfang in Tanah Putih—Verhältnisse im Dorf—Erste politische Versammlung—Freundschaftlicher Verkehr mit den Dorfbewohnern—Überblick über die geographischen und geschichtlichen Verhältnisse in Apu Kajan—Besuch aus benachbarten Dörfern—Stellung der verschiedenen Stände bei den Kĕnja—Tod und Begräbnis eines Häuptlings—Ankunft der verirrten Long-Glat-Gesellschaft—2. und 3. politische Versammlung—Anerkennung der niederländischen Herrschaft in Apu Kajan.

Kapitel XIV. 402–428

Aufforderung und Vorbereitung zu einem Besuch bei den flussabwärts gelegenen Niederlassungen—Ankunft in Long Nawang—Zustände im Dorf—Freundschaftlicher Verkehr mit den Bewohnern—Besuch von fremden Häuptlingen—Politische Versammlung—Besuch bei den Uma-Djalān—Rückkehr nach Tanah Putih—Vorbereitungen zur Heimreise.

Kapitel XV. 429–452

Abschied von Tanah Putih am 4. November—Im Lagerplatz am Kajan—Wiederholter Aufenthalt durch schlechte Vorzeichen—Zusammentreffen mit den Kajan in Long Laja—Geologische Verhältnisse im Laja—Aussichtsposten auf der Wasserscheide—Abstieg zum Mĕsĕai—Aufenthalt wegen Hochwasser—Umschlagen eines Bootes im Kiham Puging—Jagd auf Wildschweine—Ankunft am Mahakam—Besuch bei Barth in Long Iram—Abschied von Kwing Irang—Auflösung der Expedition in Samarinda—Ankunft in Batavia am letzten Dezember 1900.

Kapitel XVI. 453–487

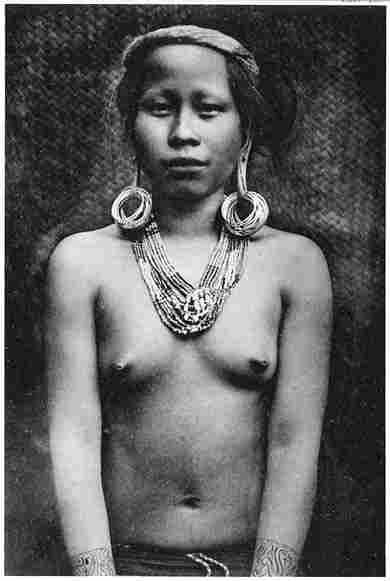

Allgemeines über die körperliche und geistige Entwicklung der Dajak auf Borneo—Gründe für ihre geringe Bevölkerungsdichte: klimatische und hygienische Einflüsse, Krankheiten—Abhängigkeit des Gesundheitszustands von der Höhe des Landes— [X] Einfluss mangelhafter Entwicklung und Kenntnis auf die ökonomischen Verhältnisse und auf die religiösen Vorstellungen—Geistige Fähigkeiten der Dajak—Charaktereigenschaften—Körperliche und geistige Überlegenheit der Kĕnja-Dajak über die Bahau-Dajak.

Kapitel XVII. 488–507

Verhältnis zwischen der dajakischen, malaiischen und europäischen Rasse auf Borneo—Malaiische Regierungsprinzipien—Einfluss der Malaien auf ökonomischem und religiösem Gebiet—Unterdrückung und Ausbeutung der dajakischen Stämme durch die malaiischen Fürstenfamilien—Degeneration der ursprünglichen Bevölkerung—Furcht der Dajak vor den sĕrawakischen Stämmen—Segensreicher Einfluss einer europäischen Verwaltung—Gründung des Fürstentums Sĕrawak unter James Brooke und die günstigen Resultate von dessen Wirksamkeit.

Kapitel XVIII. 508–519

Ergebnisse meiner Reisen auf dem Gebiete der Naturwissenschaft, Medizin und Topographie—Praktische Bedeutung ethnologischer Studien für eine friedsame Kolonisation—Politische Ereignisse in Mittel-Borneo nach meiner Rückkehr—Schlussbemerkung. [XI]

Liste der Tafeln.

Kapitel I.

Einzug in Samarinda am 9. Juni—Abreise von Barth und einem Teil des Personals nach Java Vorbereitungen zur Reise nach Apu Kajan—Besuch beim Sultan—Begegnung mit der Siboga-Expedition—Abfahrt von Samarinda mit dem “Lawu” am 17. Juni—4 tägige Dampferfahrt bis Udju Tĕpu und Ana—Mondfinsternis in Ana—Von Ana bis Long Howong—Rückkehr des “Lawu” zur Küste—Von Long Howong mit Böten nach Irma Mĕhak—Über die östlichen Wasserfälle nach Long Dĕho—Aufenthalt in Long Dĕho—Besteigung des Batu Ajo—Von Long Dĕho nach Long Tĕpai—Beunruhigende Gerüchte aus Long Blu-u—Ankunft daselbst im September Misstrauen seitens der Kajanbevölkerung.

Der Dampfer des Sultans brachte unsere Expedition spät abends nach Samarinda. Herr van Assen, der Assistent-Resident, befand sich, wie wir vom Sultan gehört hatten, gerade auf einer Reise nach Bulungan. Der vorgerückten Stunde wegen wagten wir anfangs nicht, als Gäste in sein Haus einzuziehen, wozu er uns aufgefordert hatte. Ein indisches Hotel erschien aber Barth und mir nach allen überstandenen Anstrengungen so wenig verlockend, dass wir uns am Ende doch noch entschlossen, die Wohnung des Herrn van Assen aufzusuchen, in der uns dessen Gattin ebenso herzlich wie auf der vorigen Reise empfing und uns einige bereit gehaltene Zimmer anwies. Seit länger als einem Jahr schliefen wir hier zum ersten Mal wieder in einem guten Bett. Demmeni und Bier nächtigten im Hotel, während die Bahau und unser javanisch-malaiisches Geleite teils in unseren, teils in ihren eigenen Böten schliefen, die wir nach Samarinda mitgenommen hatten. Unsere Schutzsoldaten waren von ihren samarindaschen Kollegen sogleich abgeholt und in deren Kaserne einquartiert worden.

Meine erste Arbeit bestand darin, alles so zu ordnen, dass, sobald der Dampfer von Bulungan eintraf, Barth, die meisten Javaner und die Schutzsoldaten nach Java weiterfahren und letztere von dort nach Pontianak zurückbefördert werden konnten. Sehr leid tat es mir, dass auch unsere Pflanzensucher Sĕkarang und Amja nach Buitenzorg zurückkehren mussten, da ohne sie das Sammeln auf botanischem Gebiet nur mangelhaft fortgesetzt werden konnte. Mit Rücksicht auf unsere [2] sehr bedeutende Sammlung lebender Pflanzen war es aber durchaus notwendig, dass sachverständige beute die Pflanzen auf der Reise begleiteten, um sie vor Hitze oder schlechter Behandlung zu schützen.

Meinen Diener Mm Arm, den Jäger Doras und den sehr gewandten Abdul hatte ich bereits während des letzten Teils der Reise dazu überredet, gegen eine Lohnerhöhung von 5 fl monatlich nochmals mit mir ins Innere der Insel zurückzukehren. Von Hadji Umars Malaien nahm ich zwei, Dĕlahit und Umar, die sich willig und brauchbar gezeigt hatten, in meinen Dienst.

Die Reiseberichte unserer Schutzsoldaten in der Kaserne hatten so günstig gelautet, dass 5 junge Soldaten, die ich gern mit mir nehmen wollte, sogleich aus ihrem Dienst in Samarinda traten und sich mir anschlossen. Die Anwerbung des Personals regelte sich übrigens von selbst, während wir alles für Barths Reise vorbereiteten. Die ethnographischen und zoologischen Sammlungen nahm Barth nicht mit; jene deponierte ich in Samarinda, diese sandte ich, damit sie nicht verdarb, sogleich an das Museum in Leiden. Die nassgewordenen Ethnographica hatten eine Aufbesserung sehr nötig, so brauchte ich denn auch in Samarinda mein Personal nicht völlig untätig gehen zu lassen. Die meisten spielten sich übrigens als Führer ihrer Bahaufreunde auf, von denen die wenigsten eine so grosse Küstenstadt gesehen hatten und ohne Begleitung auszugehen wagten. Ich gab ihnen nur zuverlässige Personen mit, damit sie von den malaiischen und chinesischen Händlern auf dem Markt nicht zu stark betrogen wurden. Ich selbst hatte vor der Abreise Barths keine Zeit, mich der Leute anzunehmen.

Am 9. Juni kehrte der schöne, grosse Dampfer “de Reiniersz” mit dem Assistent-Residenten van Assen von Bulungan zurück und fuhr am folgenden Tage mit Barth und zwölf unserer inländischen Reisegefährten an Bord weiter nach Bandjarmasin und Batavia. In Barth verlor ich einen heiteren Gesellschafter und eine grosse Stütze für meine fernere Reise.

Hiermit war die erste unserer Expedition gestellte Aufgabe erfüllt. Im Lauf von 13 Monaten, vom Mai 1898 bis zum Juni 1899, hatten wir Borneo von Pontianak nach Samarinda durchquert, und die politischen und wissenschaftlichen Resultate unserer Reise entsprachen vollständig unseren Erwartungen. Nun galt es, auch die zweite Aufgabe, den Zug zu den Kĕnja in Apu Kajan, zu einem glücklichen Abschluss [3] zu bringen. Die Hauptschwierigkeit, geeignetes Personal zu finden, hatte ich, wenn auch mangelhaft, bereits gelöst, und was die Ausrüstung betraf, so hatte ich auf den Markt in Samarinda gerechnet. Die Tauschartikel und Konserven, die ich von Batavia aus hergesandt hatte, fand ich wohl aufgehoben wieder, und auch die Perlen, die ich von Putus Sibau aus den Assistent-Residenten in Pontianak einzukaufen gebeten hatte, waren gut angekommen und für mich um so wertvoller, als der Markt in Samarinda nur eine geringe Auswahl an Perlen bot. Beim Einkauf der speziell für die Kĕnja geeigneten Artikel bot sich mir der Anführer der Long-Glat, Bo Ului, der einzige Mann, der mehrmals bei den Kĕnja gewesen war, als Ratgeber an. So zog ich denn mit ihm von einem chinesischen oder buginesischen Laden in den anderen, stets gefolgt von der ganzen Bahaugesellschaft, die nichts besseres zu tun wusste, als unter meinem Schutz nochmals alle fremden Herrlichkeiten zu bewundern. Überdies hatten die meisten in den ersten Tagen noch zu überlegen, was sie sich anschaffen sollten, wie ihre Guttapercha und ihre guliga am besten zu verkaufen wären und—da sie alle ein Geschenk von mir erwarteten—welchen Gegenstand sie am liebsten von mir haben wollten. Es fiel mir nicht schwer, unter all den anziehenden Gegenständen etwas Passendes für sie zu finden; mit Beilen, Perlen, Tongefässen und Ähnlichem stellte ich sie bald zufrieden. Auf Anraten Bo Uluis kaufte ich für die Kĕnja weissen Kattun an Stelle des schwarzen, den ich von Batavia hergesandt hatte und der für die Bahau geeigneter war. Auch veranlasste Ului mich, alle vorhandenen grossen Glasperlen aufzukaufen, weil diese von den Kĕnja als Gürtelschmuck sehr geschätzt werden. Ferner erstand ich einen Vorrat von 2 dm langem, weissem Ziegenhaar, das zur Verzierung von Schwerter n beliebt ist und einen leichten und wertvollen Tauschartikel bildet. Unterdessen war Bo Uluis Auge auf grosse, sehr flache, als Schmuck für Kriegsmäntel sehr gesuchte Austerschalen gefallen; doch erschienen sie mir zu schwer zum Transport. Sehr zu statten kam später der bedruckte Kattun und Batik, den wir hier einkauften. Die grosse Auswahl an Elfenbeinarmbändern, die uns zu Gebote stand, war mir um so erwünschter, als ich bereits über Erwarten viele Sätze hatte verschenken müssen. Weniger willkommen war mir bei unseren Einkäufen die Gegenwart meiner Bahau: ich wusste nur zu gut, dass sie später versuchen würden, alle gesehenen Gegenstände mir abzukaufen oder abzubetteln.

Mein Diener Midan nahm wiederum die Sorge für unsere Küchen [4] vorräte auf sich. Da wir uns in bezug auf Raum und Gewicht sehr einschränken mussten, liess ich ihn für uns Europäer nur Zuspeisen zum Reis und für die Malaien so viele gedörrte Fische und gesalzene Eier einkaufen, als wir für die Reise bis zu den Wasserfällen voraussichtlich brauchen würden.

Mit dem Handelsdampfer des Sultans war die Fahrt den Mahakam hinab leicht von statten gegangen, weit schwieriger erwies es sich nun, den Fluss wieder hinauf zu gelangen. Die Regierung von Kutei hatte uns während unserer Reise so deutliche Beweise ihrer Unzufriedenheit mit unserem Aufenthalt bei den Bahau gegeben, dass wir eine besondere Unterstützung von ihr bei unserer Rückkehr ins Innere lieber nicht in Anspruch nehmen wollten. Hierzu wären wir jedoch gezwungen gewesen, wenn wir auf den bestimmten Termin der Abfahrt des Dampfers nicht hätten warten wollen, oder wenn wir unsere beiden grossen Böte und die drei der Bahau von dem Dampfer ins Schlepptau hätten nehmen lassen. Um dies zu vermeiden, suchte ich einen kleinen Dampfer zu mieten, aber von den zweien, die in Samarinda Privatleuten gehörten, war der eine defekt und der andere für unseren Zweck unbrauchbar. Zum Glück kam Herr van Assen auf den guten Gedanken, die Lotsengesellschaft an der Mündung des Mahakam um einen Dampfer zu ersuchen. Der betreffende Beamte, Herr Bussemaker, zeigte sich auch sogleich bereit, mir einen seiner beiden Dampfer zur Verfügung zu stellen, unter der Bedingung, dass ich die verbrauchten Kohlen selbst bezahlte. “De Lawu”, ein kleiner, aber sehr starker Schleppdampfer, war der geeignetste, doch konnte er nicht die ganze Menge Kohlen mitführen, weswegen ich die nötige Quantität durch den Handelsdampfer des Sultans voraus nach Udju Tĕpu schaffen liess, um sie dort einzunehmen.

Höflichkeitshalber und gleichzeitig zur Besprechung einiger Angelegenheiten stattete ich dem Sultan mit dem Assistent-Residenten einen offiziellen Besuch ab. Da die Residenz Tengaron weit oberhalb Samarinda liegt und im Gebiet von Kutei, gleichwie im Innern, fast keine Landwege existieren, mieteten wir eine Dampfbarkasse, die uns nach Tengaron brachte. Der Sultan empfing uns, trotzdem er von meinen Unternehmungen und meiner Person durchaus nicht eingenommen war, als Vertreter der Regierung aus politischen Gründen doch mit grosser Zuvorkommenheit. Er interessierte sich für den Verlauf meiner Expedition, über die er sehr gut unterrichtet sein musste, berührte aber [5] keine politischen Fragen, was sehr am Platze war, da sich nicht nur der Tronfolger, sondern auch dessen Brüder, unter diesen der berüchtigte Raden Gondol, über den ich mich am meisten zu beschweren hatte, in unserer Gesellschaft befanden.

Am Mittagsmahl nahmen alle männlichen Glieder der fürstlichen Familie Teil, wobei die jüngsten Prinzen, der Hofsitte gemäss, bedienten. Der elende Raden Gondol, der gegen die Bahaubevölkerung im Innern die schändlichsten Missetaten beging, suchte unserem Besuch zuletzt dadurch eine gehässige Wendung zu geben, dass er den Häuptling Bang Jok aus Long Dĕho rufen ging, der sich noch in Tengaron befand und den der Sultan dazu gebracht hatte, gegen unsere Expedition feindlich aufzutreten. Ich benützte jedoch Gondols Abwesenheit und brachte alle Schandtaten, die er in Uma Mĕhak beging, zur Sprache. Während meines Berichtes wurde der Sultan, der rechts von mir sass, rot vor Verlegenheit und bemerkte zu dem ihm gegenüber sitzenden Kronprinzen, er habe nicht gewusst, dass es so schlimm stehe. Er erklärte, ebenfalls allerhand gehört, aber den Gerüchten keinen Glauben geschenkt zu haben; da die Berichte nun aber aus solch einer Quelle kamen, wollte er seinem Sohne nicht mehr gestatten, nach Uma Mĕhak zu gehen, sondern ihn in Tengaron zurückhalten. Das musste ihm sehr schwer fallen, da er Gondol seiner Schulden wegen selbst fortgeschickt hatte. Der Sultan behauptete übrigens, sein Sohn begehe die Übeltaten nur unter dem starken Einfluss seiner Frau Mariam, die allerdings sehr energisch war. Als Raden Gondol bald darauf im Triumph mit Bang Jok zurückkehrte, hatte sich die Schadenfreude der Tischgenossen bereits stark gelegt, und wir ertrugen im Bewusstsein, unser Ziel erreicht zu haben, mit Gleichmut die unangenehme Gegenwart des Häuptlings. Bang Jok schien übrigens durchaus nicht heiterer Stimmung zu sein und fühlte sich auch in dieser hohen Gesellschaft sehr gedrückt; obgleich er mit seinem Vater mehrere Jahre vom Sultan in Tengaron zurückgehalten worden war, hatte er in der malaiischen Umgebung seinen Gesichtsausdruck doch noch nicht so zu beherrschen gelernt, wie die am Tische sitzenden Kuteischen Fürsten. Da wir nichts Wichtiges weiter zu besprechen hatten, fuhren wir bald darauf nach Samarinda zurück.

Ich vermutete, dass Kwing Irang und die Seinen in Udju Tĕpu bereits ungeduldig geworden waren, und da auch mein Bahaugeleite nichts lieber wollte, als das ihm fremde und unheimliche Samarinda [6] verlassen, wurde es Zeit zur Rückkehr nach dem oberen Mahakam. Einige unserer Bahau hatte ich bereits an dem Tage, an dem Barth nach Java abgereist war, in Gesellschaft von Demmeni und Sorong nach Udju Tĕpu vorausziehen lassen. Es hatten uns nämlich zwei unserer Malaien, die in Tengaron ebensogut bekannt waren wie in Samarinda, erzählt, der Sultan habe die Absicht, Kwing Irang nach Tengaron kommen zu lassen. Das musste vermieden werden; erstens weil hierdurch ein sehr unerwünschter Aufenthalt entstanden wäre, zweitens weil ein an die Residenz des Sultans gerufener Bahauhäuptling zu einem willenlosen Werkzeug in dessen Händen gemacht wird. Kwing Irang fürchtete sich daher selbst davor, in Tengaron zur Ablegung des Untertaneneids gezwungen zu werden, wie es eben mit Bang Jok geschehen war. Hätte Kwing keine Nachricht von mir erhalten, so wäre er wahrscheinlich doch dem Ruf des Sultans gefolgt; so liess ich ihn denn durch Sorong ersuchen, in keinem Fall zur Küste zu kommen, auch reiste Demmeni mit einem Teil der Leute und des Gepäckes voraus, um die Bewohner von Tengaron und Udju Tĕpu von unserem baldigen Aufbruch zu überzeugen. Die Reisevorbereitungen brachte ich zu einem schnellen Abschluss und wartete dann nur noch auf die Ankunft des Dampfers. Der Einkauf von Steinkohlen führte mich dazu, einer Aufforderung des Direktors Hulshoff-Pol nachzukommen und die Steinkohlenminen in Batu Panggal, zwischen Samarinda und Tengaron, zu besuchen. Der Direktor liess mich eines Morgens mit einer Dampfbarkasse aus Samarinda abholen, und als ich 1 ½ Stunden darauf in Batu Panggal ausstieg, lag dort gerade ein grosser Dampfer an der Reede, der abends zuvor vom Meere aus an Samarinda vorübergefahren war und den niemand dort kannte. Zu meiner grossen Überraschung hörte ich, dass das Schiff die “Siboga” sei, mit der Professor Max Weber, dessen Gattin Anna Weber van Bosse und einige andere Gelehrten eine Tiefseeforschung in der östlichen Hälfte des malaiischen Archipels unternahmen. Obgleich wir uns persönlich nicht kannten, hatten wir doch von einander gehört, so dass ich die Teilnehmer der Expedition gern kennen lernen wollte und mich beeilte, sie von meiner Anwesenheit zu unterrichten. Leider musste die Siboga, um den günstigen Wasserstand an der Mahakammündung zu benützen, bereits eine halbe Stunde darauf die Anker lichten, doch behielt ich diese, wenn auch kurze Begegnung mit gebildeten, sympathischen Menschen in angenehmer Erinnerung. [7]

Zur grossen Freude unserer Bahau beschloss ich, am 17. Juni abzureisen; sie hatten alles Interessante in Samarinda bereits gesehen, und da sie bald nichts mehr besassen, um sich Leckereien, wie gedörrte Fische, Süssigkeiten und Früchte zu kaufen, begannen sie sich zu langweilen. Sie verlangten nur noch nach einer einzigen Sehenswürdigkeit, nach europäischen Damen in europäischer Kleidung, mit den für sie so seltsamen dünnen Taillen, von denen sie durch Landsleute, die bereits in einer Küstenstadt gewesen waren, gehört hatten. Europäerinnen in der losen, indischen Morgenkleidung, sarong und kabaja, hatten sie bereits gesehen, aber das Merkwürdigste war ihnen noch vorbehalten. Es traf sich gut, dass die samarindasche Damenwelt ihrerseits darauf aus war, meine wilden Dajak Kriegstänze aufführen zu sehen. In dem Hotel, in dem Demmeni und Bier wohnten, hatte mein Geleite zwar schon vor den Herren getanzt, um nun aber die Damen und meine Bahau gleichzeitig zufrieden zu stellen, hielt ich es für das beste, diese in der grossen viereckigen Galerie des Herrn van Assen eine Extravorstellung für die weiblichen Zuschauer geben zu lassen. Am Vorabend unserer Abreise wurden die beiden interessierten Parteien denn auch wirklich eingeladen und fanden alle Musse, sich teils von Stühlen, teils vom Fussboden aus zu betrachten. Meine Dajak hatten zum Glück ihre schönen Schwerter und Blasrohre bei sich, Schilde und Kriegsmützen lieh ich ihnen, und so wetteiferten sie denn der Reihe nach im Tanze. Einige verstanden den Tanz überhaupt nicht oder waren so ungewandt, dass sie sich in unserer Gegenwart zu tanzen schämten; andere dagegen wollten mit ihrer Kunst gern vor uns glänzen, ausserdem wurden sie dadurch angefeuert, dass Kajan und Long-Glat, die einander in nichts nachstehen wollen, gegen einander aufzukommen hatten. Dass zuletzt sogar der alte Bo Ului zum Tanze aufgemuntert wurde, obgleich Greise für gewöhnlich nicht mithalten, bewies mir die gute Laune meiner Bahau und den animierenden Einfluss, den die Gegenwart der europäischen Damen auf sie ausübte. Die Zuschauerinnen, die derartige Kriegstänze noch nie hatten aufführen sehen, folgten der Vorstellung mit Spannung und Bewunderung, so dass unser Aufenthalt in Samarinda ein für alle Teile angenehmes Ende nahm.

Der “Lawu” war bereits mittags angelangt und zur Aufnahme von Kohlen zur Mine weitergefahren. Da unsere Böte, um gut bugsiert werden zu können, nur wenig belastet werden durften, wurde der Dampfer, nachdem er abends zurückgekehrt war, mit dem grössten und schwersten [8] Teil unseres Gepäckes, hauptsächlich mit Blechkisten mit Salz, Petroleum und Öl, Säcken mit Kartoffeln, Zwiebeln, getrockneten Fischen und Kisten mit gesalzenen Eiern beladen. Trotzdem stellte sich, als wir am folgenden Morgen unsere Reise antreten wollten, die Schwierigkeit ein, dass, sobald der Dampfer stärker anzog, die Böte, besonders die nur wenig über Wasser hervorragenden der Bahau, welche in Schlepptau genommen waren, mit der Spitze leicht Wasser schöpften und bei Biegungen umzuschlagen drohten. Von vorn herein musste daher mit halbem Dampf gefahren werden und wir gelangten an diesem Tage nur bis Tengaron, wo wir Halt machten, da ich mich noch vom Sultan endgültig verabschieden und auf dem Markt einige Tauschartikel, hauptsächlich langes, weisses Ziegenhaar, das in Samarinda nicht in genügender Menge vorhanden gewesen war, einkaufen wollte. Gegen Abend liessen Bier und ich uns beim Sultan melden, der uns sehr liebenswürdig empfing und in seinem Palast herumführte. Sehr stolz war er auf die elektrische Beleuchtung, die überall angebracht worden war und für die einige Japaner zu sorgen hatten.

Der malaiische Diplomat vermochte diesmal doch nicht gänzlich über meine politische Tätigkeit unter den Bahaustämmen; die ihn natürlich sehr nahe anging, zu schweigen. Als wir unwillkürlich über das Binnenland zu reden anfingen, bemerkte er, dass wir beide miteinander dort um den grössten Einfluss wetteiferten. Ich hielt aber ein näheres Eingehen auf diesen Gegenstand nicht für geraten und brachte das Gespräch auf die Plantagen, die Seine Hoheit seit dem Beginn seiner Regierung angelegt hatte. Nachdem wir mit dem Sultan noch eine Tasse Thee getrunken hatten, suchten wir in unseren langen Böten unser Nachtquartier auf, da auf dem Dampfer keine Passagierkabinen vorhanden waren.

Am anderen Morgen ging die Reise weiter. Wir fuhren 4 Tage lang den Mahakam aufwärts, der bis dicht vor Udju Tĕpu durch sehr flaches, wenig über den Wasserspiegel emporragendes Land strömt, das bei Hochwasser überschwemmt wird. Die Häuser der malaiischen Dörfer sind auf dieser Strecke daher entweder auf Pfählen längs des Ufers gebaut, oder sie stehen auf Flössen, die mittelst Rotangkabeln am Uferwall befestigt sind und mit dem Wasser steigen und fallen. Das Gleiche geschieht mit den zum Ufer führenden Holzstegen, die meistens aus grossen Baumstämmen bestehen, die der Fluss von oben heruntergeschwemmt hat. Die im Gebirge des Binnenlandes herrschen [9] den Regen bewirken nämlich nicht nur ein Steigen des Wassers, sondern schaffen auch die vor Alter oder bei der Anlage von Reisfeldern ins Wasser stürzenden Bäume in den Hauptfluss und von dort zur Mündung. Bei Hochwasser sieht man den Fluss daher stets ausser Massen von Schlamm eine Menge Blätter, Äste und Stämme verschiedenster Grösse abwärts führen. Viele dieser Bäume haben Jahre gebraucht, um den Hauptstrom und tiefes Wasser zu erreichen, und erscheinen durch das Anprallen an Felsen aller Äste beraubt und von aussen oft völlig verfault. Andere dagegen sehen noch sehr frisch aus und besitzen noch eine grosse Triebkraft. Die oben am Fluss wohnenden Dajak, die nur auf festem Land bauen, lassen diese Waldriesen vorüber treiben, und diese werden von den Malaien weiter unten bei Hochwasser aufgefangen. Wer einen solchen Stamm zuerst in Besitz nimmt, wird dessen Eigentümer und darf ihn entweder selbst verwenden oder verkaufen. Die meisten werden zur Herstellung von Flössen gebraucht, indem man sie aneinanderlegt und durch Querbalken verbindet. Auf den Flössen wiederum werden Häuser und Badehütten gebaut oder dienen sie zum Transport von Rotang. Die Gelegenheit, solcher Stämme habhaft zu werden, ist flussaufwärts natürlich am günstigsten, daher werden sie sowohl am Kapuri als am Mahakam von Malaien, die zur Küste reisen wollen, an den Oberläufen gesammelt.

Einmal sah ich Malaien und Buginesen, die sich zu Handelszwecken bei den Bahau aufhielten, die angeschwemmten Stämme billig aufkaufen, aus ihnen Flösse und auf diesen Häuser bauen und mit ihnen nach beendeten Geschäften den Mahakam hinunter bis in das malaiische Gebiet fahren, wo sie entweder selbst in den Häusern weiter wohnten oder diese verkauften.

Die verschiedenen malaiischen Dörfer, an denen wir vorüberfuhren, wie Kota Bangun, Muara Pau und Mĕlak tragen alle den gleichen Charakter; sie bestehen aus zwei Reihen Häuser, die eine auf dem Ufer, die andere auf Flössen erbaut, beide getrennt durch einen schmalen, hart am Wasser verlaufenden Uferweg. Die schwimmenden Häuser werden je von einer Familie bewohnt und sind bei weitem nicht alle, durch Bretterstege miteinander verbunden, was übrigens auch nicht notwendig ist, da die Bewohner sich, wie alle Malaien, gern in Böten bewegen. Weitaus die meisten leben von Buschprodukten, die sie selbst sammeln oder mit denen sie Handel treiben, und von Fischfang. Geräucherte Fische bilden besonders in den Gegenden, in denen sich zu [10] beiden Uferseiten des Mahakam zahlreiche Seen befinden, einen wichtigen Handelsartikel. Da diese Seen nämlich sehr fischreich und nicht tief sind, lässt sich in ihnen bei niedrigem Wasserstande in kurzer Zeit eine grosse Menge Fische fangen. Der Sultan von Kutei, ein grosser Liebhaber der Fischerei, begiebt sich jährlich zu bestimmten Zeiten an diese Seen.

Der Mahakam ist in diesem Teil seines Laufes 400–800 m breit und macht, besonders wenn man aus dem Innern kommt, wo keine Ebenen existieren, seiner sehr flachen, morastigen Ufer wegen einen imposanten Eindruck. Am dritten Tag passierten wir eine Gegend, in der keine Wälder zu sehen waren, sondern viele über eine grosse Fläche zerstreute, verkohlte Stämme von einem in nicht allzu ferner Zeit staugefundenen, ausgedehnten Waldbrand zeugten. Dieser hatte in der Tat während einer grossen Dürre im Anfang der achtziger Jahre hier geherrscht, und seit der Zeit war auf diesen Ebenen nur Gestrüpp gewachsen.

Weiter oben liegt Mĕlak, der Lieblingsaufenthalt des früheren Sultans und zugleich die höchste Niederlassung am Mahakam, die er noch betreten durfte. Sie liegt nämlich am Fusse eines 150 m hohen Berges, des Gunung Sindawar, der einer Überlieferung zufolge das Gebiet des Sultans begrenzt und von diesem und seinem Geschlechte nicht überschritten werden darf. Nach der Überlieferung stieg der erste Vorfahr des Sultans mit seinen zwei Brüdern vom Himmel auf die Erde herab. Sie teilten das Land am Mahakam in drei Teile, mit der Bestimmung, dass weder sie noch ihre Nachkommen die Grenzen der anderen überschreiten durften. Der Sultan und diejenigen seiner Söhne, die auf die Nachfolgerschaft Aussicht haben, halten noch heute an dieser Überlieferung fest.

Am 21. Juni erreichten wir um die Mittagszeit Udju Tĕpu, wo ich mit den bandjaresischen Kaufleuten sogleich meine Geschäfte abwickelte; auch liess ich Kwing Irang und seine Bahau am jenseitigen Ufer davon benachrichtigen, dass sie sich für die Abreise am folgenden Morgen vorbereiten sollten. Inzwischen nahm der “Lawu” die Kohlen ein, die der “Sri Mahakam” hier für ihn deponiert hatte.

Einen schmerzlichen Augenblick verursachte mir der Abschied von Hadji Umar, der von Samarinda aus mit uns wieder aufwärts gereist war und nun in Udju Tĕpu zurückbleiben wollte. Seit unserer Reise zur Küste hatte Umar sich stets geweigert, Chinin einzunehmen, viel [11] leicht in der Hoffnung, an der Küste bessere Arzneien zu finden. In Samarinda war er mit einigen anderen Malaien zu einem Bekannten gezogen und hatte sich sogleich chinesische Medizinen besorgt. Wenige Tage darauf rief man mich zu ihm, weil es ihm nach Gebrauch dieser Arzneien immer schlechter gegangen war und sie eine heftige Diarrhoe verursacht hatten. Der bereits sehr geschwächten Kräfte des Patienten wegen konnte ich die Diarrhoe nicht vollständig kurieren und bald darauf litt er auch am Magen und an der Mundschleimhaut, so dass es mit dem Essen schlimmer als je stand. Umar merkte selbst die ständige Zunahme seiner Schwäche und wünschte daher in Udju Tĕpu zurückzubleiben, wo er einige Wochen später, am 10. Juli, starb. Seine Frauen und Kinder und die Malaien, die mit ihm gezogen waren, ausser Dĕlahit und Umar, die ich in meinen festen Dienst genommen hatte, blieben beim Kranken zurück. In diesem intelligenten, einflussreichen Manne, der den Charakter der Bahau-Häuptlinge und deren Beziehungen zu einander vollkommen kannte, verloren wir eine grosse Stütze am Mahakam.

Obgleich ich Kwing Irang durch Demmeni hatte benachrichtigen lassen, waren die Bahau, wie ich bereits gefürchtet hatte, zur plötzlichen Abreise am folgenden Morgen nicht vorbereitet. Der eine hatte noch etwas einzukaufen, der andere von einem Händler noch Geld oder Waren zu empfangen u.s.w. Ich erklärte aber, in keinem Fall warten zu wollen, da das Wasser ständig fiel und das grosse Boot, dessen Tiefgang 6 Fuss betrug, bei zu niedrigem Wasserstande nicht fahren konnte.

Der nervöse Njok Lea hatte das lange Warten in Udju Tĕpu nicht ertragen können und war bereits fünf Tage nach unserer Abreise nach Samarinda mit vier Mann Begleitung in einem Boote wieder aufwärts gefahren. Bo Ului und seine Leute waren darüber sehr beunruhigt; sie fürchteten, Njok könnte sich aus Verzweiflung über den Tod seiner beiden Reisegenossen das Leben nehmen, und zeigten sich daher zur Weiterreise mit uns am folgenden Tage sogleich bereit. Dank Demmenis Vorbereitungen in dem eine halbe Stunde höher gelegenen Ana konnte bei unserer Ankunft mit dem Dampfer sogleich mit dem Laden begonnen werden.

Als wir abends in aller Ruhe auf dem Verdeck unser Mahl einnahmen, entstand im Dorfe plötzlich grosse Aufregung; die Bewohner riefen einander an, ein besonders laut dröhnender Gong ertönte mit [12] vielen anderen, ab und zu knallte ein Gewehrschuss, und schliesslich wurden an langen Bambussen brennende Bündel umhergetragen und hin- und hergeschwungen. Die Ursache dieser Unruhe wurde uns erst klar, als wir einige Leute auf den Vollmond weisen sahen, der sich bereits teilweise verfinstert hatte. Unser Kalender, den wir sogleich befragten, verzeichnete eine totale Mondfinsternis für diesen Tag; auf eine baldige Beruhigung der Eingeborenen war daher nicht zu rechnen. Auch der Stamm der Tundjung, der nicht am Flusse selbst, sondern weiter landeinwärts wohnte, war durch diese Naturerscheinung heftig erregt worden: sobald in Ana einen Augenblick Ruhe eintrat, drangen die Schläge der Gonge und Trommeln von den Hügeln her zu uns.

Die verschiedenen Mondphasen sehen die Bahau als verschiedene Wesen, Geister, an, die am Himmel Zuflucht suchten. Die Flecken auf dem Vollmonde sollen in der Zeit entstanden sein, wo diese Geister noch als Menschen nach Bahausitte mit vielen anderen in einem Hause zusammen lebten. Der Mond war damals ein aussergewöhnlich schönes Mädchen, das den Neid ihrer Gefährtinnen in so hohem Masse erregte, dass ihr eine derselben beim Füttern der Schweine den heissen Brei des Schweinefutters übers Gesicht goss, wodurch dieses vollständig verbrannt wurde. Die Flecken auf dem Monde bedeuten daher Brandnarben.

Glücklicherweise schien der Mond wieder hell, bevor wir uns niederlegten- die Dorfbewohner beruhigten sich, und wir suchten im Schlaf für den folgenden Morgen frische Kräfte zu sammeln. Der Tag begann für uns früh, weil ich in Anbetracht des forwährend fallenden Wassers unsere Abreise beschleunigen wollte. Um 6 Uhr war jeder bereits mit dem Einladen des Gepäcks beschäftigt und schon vor 7 befanden wir uns nach Udju Tĕpu unterwegs, um die Bahau von dort abzuholen. Ausser vier Böten der Long-Glat waren nur drei Böte der Kajan soweit fertig, dass wir sie sogleich aufwärts bugsieren konnten. Kwing Irang wollte die Zurückbleibenden nicht im Stiche lassen und versprach, so schnell als möglich nachzukommen; ich sollte ihn an dem höchsten Punkte, bis zu dem der Dampfer uns bringen konnte, erwarten.

Im Augenblick der Abfahrt von Ana trafen noch drei andere Böte der Kajan ein, die wir auch aufwärts bugsieren sollten, so dass ich jetzt zwei eigene Böte und zehn der Bahau mitzunehmen hatte. Dies erschwerte die Aufgabe des Steuermanns um ein beträchliches, da der Dampfer auf diese Weise viel von seiner Bewegungsfreiheit einbüsste, die er doch weiter oben sehr nötig hatte. Er war nämlich [13] bisher nur bis Ana hinaufgefahren und die Bänke, Untiefen und Felsblöcke im Flusse waren der Mannschaft daher nur bis zu diesem Punkte bekannt. Weiter aufwärts hatte sich nur ein einziges Mal ein Dampfer des Sultans gewagt, mit dem Resultat, dass er in der Nähe der Ratamündung auf eine Geröllbank auflief. Der malaiische Bootsführer teilte mir daher sogleich mit, dass er, falls ich den Fluss noch weiter hinauffahren wolle, die Verantwortung nicht weiter übernehme und sein Amt als Steuermann und Befehlshaber niederlegen werde, obgleich ich ihm gesagt hatte, dass zwei zuverlässige Bandjaresen, die diesen Teil des Flusses oft befahren hatten, mitgehen und das Fahrwasser angeben würden.

Da ein möglichst weites Hinaufbugsieren der Böte für uns sehr wichtig war und ein Kennenlernen des Fahrwassers dem künftigen Verwaltungsbeamten am Mahakam von grossem Wert sein konnte, beschloss ich, die Verantwortung und mit dieser das ungewohnte Kommando auf einem Dampfer selbst auf mich zu nehmen. Nach einem herzlichen Abschied von Angin, der Wittwe Ding Lĕdjüs, und von deren Sohn Djü, fuhren wir bei fallendem Wasser und strahlendem Sonnenschein ab. Falls der Wasserstand nicht mehr viel niedriger wurde, liefen wir keine Gefahr, und da meine beiden Führer wirklich gut Bescheid wussten, dampften wir den ganzen Tag über langsam weiter. Als wir bei Udju Halang vorbeifuhren, eilten sämtliche Dorfbewohner ans Ufer, um den aussergewöhnlichen Anblick eines Dampfbootes zu geniessen.

Obgleich die Strömung zwischen den Geröllbänken bisweilen sehr heftig war, wurde sie von dem kräftigen Dampfer doch ohne Schwierigkeiten überwunden. Dank dem chinesischen Maschinisten, der sein Amt nicht wie der maduresische Befehlshaber niedergelegt hatte, sondern sein möglichstes zu leisten versuchte, geschah am Ersten Tage auch kein Unglück. Die Felsblöcke, die etwas unterhalb ’Ma Mĕhak Tĕba an der linken Uferseite lagen und von denen man dem Befehlshaber gesagt hatte, er werde nicht lebend an ihnen vorüberkommen, ragten weit über die Wasserfläche hervor und waren daher leicht zu vermeiden. Selbst die Engen und Stromschnellen bei ’Ma Mĕhak Tĕba, welche für die Schiffahrt sehr verhängnissvoll werden können, passierten wir ohne Schwierigkeiten, da die sonst heftigen Strömungen bei diesem niedrigen Wasserstande ungefährlich waren.

Bei Sonnenuntergang liessen wir an der Mündung des Pari den [14] Anker fallen, worauf unsere Bahau zu ihrer grossen Erleichterung ihre Böte lösten und ans Ufer ruderten. Sie hatten sich nämlich den Tag über zwar an der grossen Schnelligkeit der Fahrt erfreut, jedoch bei jeder Wendung scharf darauf achten müssen, dass ihre schwerbeladenen, niedrigen Böte nicht Wasser schöpften und umschlugen. Sie verhinderten dies, indem sie ihre Böte mittelst der langen gala (Stangen) untereinander verbanden, wodurch sie besser das Gleichgewicht zu bewahren vermochten. Es erwies sich bald als notwendig, alle Böte, ausser den beiden grossen, vom Dampfer loszulösen, denn der Anker wollte im Flussgrund nicht haften. An verschiedenen stellen wurde versucht, einen Halt zu finden, auch hörten wir den Anker auf dem Boden schleppen, doch blieb er nirgends haften, weil das ganze Flussbett aus glatten Steinschichten mit geringen Unebenheiten bestand. Erst als die ganze eiserne Kette hinabgelassen worden war, blieb der Dampfer still liegen, jedoch nur scheinbar, in Wirklichkeit glitt er sehr langsam stromabwärts, was uns aber nicht verhinderte, ruhig bis zum Tagesanbruch zu schlafen. Der Morgen war dunkel und regnerisch; bevor wir noch aufbrachen, goss es in Strömen. Das Wasser begann auch sogleich zu steigen und durch die stärker werdende Strömung erwuchsen uns weit mehr Schwierigkeiten als Tags zuvor. Auch jetzt hinderten die Böte der Bahau eine Fahrt mit vollem Dampf, die häufig bei engen Biegungen um Geröllbänke der heftigen Strömung wegen sehr wünschenswert gewesen wäre. So fuhren wir denn auch schliesslich geradeaus auf eine überschwemmte Geröllbank auf, und nur ein schnelles Arbeiten der Maschine in umgekehrter Richtung verhinderte ein Festlaufen.

Nun blieb nichts anderes übrig, als die Bahau den Fluss selbständig hinauffahren und nur unsere grossen Böte vom “Lawu” bugsieren zu lassen. Zwar ging es jetzt mühelos weiter, aber da oberhalb Long Howong, beim Rata, sehr schwer zu überwältigende Strömungen vorkommen und das Wasser infolge des anhaltenden Regens ständig stieg, beschloss ich, doch in Long Howong anzulegen und es von dem folgenden Tage abhängen zu lassen, ob der “Lawu” uns noch weiter bugsieren sollte oder nicht. Das ununterbrochene Steigen des Flusses veranlasste uns bereits abends, die Ladung aus dem Dampfer in einige schwimmende malaiische Häuser, die vor der eigentlichen Niederlassung im Flusse lagen und verschiedenen buginesischen und bandjaresischen Händlern gehörten, überzuführen. Bald darauf legten auch unsere Bahau vor unseren improvisierten Packhäusern an. [15]

Am anderen Morgen fuhr der “Lawu” bereits früh zur Küste zurück und nahm alle Briefe mit, die wir in den letzten einförmigen Tagen unseren Angehörigen und Freunden geschrieben hatten. In grosse Verlegenheit brachte mich der Gedanke, wie ich die ganze Ladung des Dampfers nach oben schaffen sollte. Am schwersten waren die grossen Mengen Salz, die ich auch diesmal in verlöteten Blechgefässen zu je 20 kg mitgenommen hatte und von denen die meisten für die Kajan und Long-Glat, als Lohn für ihre Reise zur Küste, bestimmt waren. Um unser Gepäck so viel als möglich einzuschränken, begann ich daher bereits hier, vor Ablauf der Reise, den Bahau ihren Teil auszubezahlen, so dass sie das Salz in ihren eigenen Böten unterbringen mussten. Die Long-Glat waren jetzt aber kaum noch zu halten, wollten auf den Nachschub der Kajan unter Kwing Irang nicht länger warten und hatten es so eilig, ihren Häuptling Njok La einzuholen, dass ich sie nur mit Mühe dazu bewegen konnte, 25 Salzkisten für mich nach Long Dĕho mitzunehmen. In Anbetracht, dass sie bereits ihr eigenes Salz wegen zu grosser Belastung der Böte in Long Howong zurückgelassen hatten, verargte ich es ihnen nicht, dass sie unsere Salzkisten nicht über die östlichen Wasserfälle brachten, sondern in Long Bagung deponierten. Am Abend des 26. Juni reiste dieser Teil unserer Gesellschaft ab, nachdem vorher noch ein Boot mit Kajan, die Udju Tĕpu vor uns verlassen hatten, in Long Howong angekommen war. Diese hatten sich allein auf den Rückweg gemacht, weil einer der Ruderer an einer Unterleibskrankheit, zu der noch Malaria hinzugetreten war, schwer krank darniederlag. Da seine Angehörigen nicht genau wussten, wann ich aus Samarinda eintreffen würde und die Schwäche des jungen Mannes stets zunahm, hatte man beschlossen, mit ihm den Heimweg anzutreten, damit er zu Hause oder doch wenigstens seiner Heimat so nahe als möglich sterbe. Nach dem Bericht der Kajan war der Mann an dem Leiden erkrankt, das sich die Stämme aus dem Innern häufig bei längerem Aufenthalt an der Küste zuziehen. Die Krankheit entsteht dadurch, dass die zu Handelszwecken zur Küste reisenden Eingeborenen sich dort allerhand Naschwerk und Leckerbissen kaufen, für sie ungewohnte und schädliche Genüsse; ausserdem trinken sie, wie daheim im Gebirge, das hier bereits stark verunreinigte Flusswasser. Die Dajak mit ihrer zarten Konstitution erkranken hierdurch begreiflicherweise leicht an Unterleibskrankheiten, die sich mit Malaria komplizieren und dann häufig einen tätlichen Verlauf nehmen. [16]

Die Kajan hatten sich bereits so sehr in die Vorstellung, dass der Mann sterben müsse, hineinversetzt, dass sie auch an meine ärztliche Kunst nicht mehr glaubten und kaum dazu zu überreden waren, nicht mit den Long-Glat weiterzureisen. Erst als ich sie darauf aufmerksam machte, dass sie den Kranken sicher nicht lebend bis zum Blu-u bringen würden und er ebenso gut in Long Howong als weiter aufwärts sterben könne, entschlossen sie sich zum Bleiben. Ich nahm den bereits apathischen Patienten sogleich in Behandlung, liess ihn mittelst Laudanum die Nacht gut schlafen, sorgte für geeignete Nahrung und brachte ihn in einigen Tagen so weit, dass er bei unserer Abreise bereits im Boote sitzen und, noch bevor wir die Wasserfälle erreichten, ein Stück weit gehen konnte.

Bereits am folgenden Tage erschien Kwing Irangs Faktotum Sorong und meldete des Häuptlings Ankunft. Am 28. Juni traf dieser auch wirklich ein. Das Wasser war in den letzten Tagen ständig gefallen, daher beeilten wir uns, diese günstige Reisegelegenheit zu benützen. Auch Kwing Irangs Kajan hatten so viel Gepäck von der Küste mitgenommen, dass ich für meine vielen Böte keine genügende Menge Ruderer fand. Indem ich den Kajan ihren Lohn in Salz ausbezahlte, die drei Böte für Biers topographische Aufnahme als Packböte benützte und 20 Kisten Salz in Long Howong abstellte, konnte das eine grosse Boot zurückbleiben. Unsere Kajan und Malaien zogen das 23 m lange Fahrzeug voller Eifer den hohen Uferwall hinauf und banden es an einige Hauspfähle fest, so dass es vor Wind und Wetter zum grössten Teil geschützt war.

Am Morgen des 29. Juni erklärten die Kajan, alle Leute für ihre eigenen Böte nötig zu haben; da meine eigenen Malaien und Javaner für unsere kleinen Ruderböte erforderlich waren, blieb für das grosse Boot, in dessen Mitte ein Asyl für mich aufgeschlagen war, keine Bemannung übrig. Nach Kwing Irangs Meinung konnten die Bewohner von Long Howong sehr gut helfen. Als ich mich daher des Morgens zum Häuptling Lĕdjü begab, erklärte sich dieser zu meiner Verwunderung sogleich bereit, mein Boot so weit bringen zu lassen, als die Leute an diesem Tage zu rudern im Stande wären. Obgleich ich an der Erfüllung des Versprechens noch einigermassen zweifelte, machte ich mich sogleich an die Reisevorbereitungen.

Zuerst überwachte ich die Ladung des Gepäckes, denn das neue Personal besass vom richtigen Packen keinen Begriff, und die fünf Schutz [17] soldaten aus Samarinda hatten sich bereits in Ana durch Ungeschicklichkeit ausgezeichnet. Meine braunen Gehilfen waren aber alle sehr willig und die Arbeit daher in einigen Stunden erledigt. Weit mehr Schwierigkeiten verursachten meine weissen Reisegenossen. Bereits nachts war ich in meinem Boote wiederholt durch das laute Benehmen von Bier geweckt worden, der mit Demmeni ein schwimmendes Haus eines bandjaresischen Kaufmanns bewohnte. Zugleich hörte ich den Grammophon, den Demmeni zur Unterhaltung der Bahau um teures Geld in Samarinda gekauft hatte. Ich dachte anfangs, dass beide die schöne Tropennacht in heitrer Stimmung genossen, aber als der Morgen anbrach, trat immer noch keine Ruhe bei ihnen ein, und beim Aufstehen merkte ich sogleich, dass Bier dem Alkohol stark zugesprochen hatte und Demmeni mehr infolge der durchwachten Nacht als des Alkohols schlechter Laune war. Es stellte sich heraus, dass Bier, um den Genüssen der zivilisierten Gesellschaft in Samarinda noch lange fröhnen zu können, eine Flasche Genever mitgenommen hatte, von der er jeden Tag ein Gläschen hatte geniessen wollen. Unsere bevorstehende Reise in die unbekannte Wildnis hatte ihn aber so bedrückt, dass er unter dem Einfluss der Töne des Grammophons alle Widerstandskraft verloren und mit Demmeni beinahe die ganze Flasche leergetrunken hatte. Das Schlimmste war, dass er in dieser Verfassung erklärte, nicht mit uns reisen zu wollen; auch war er anfangs so erregt, dass er nicht wusste, was er tat. Ich ging ihm daher aus dem Wege. Demmeni bat ich, den Patienten nicht zu reizen und darauf zu achten, dass er nicht aus seiner Behausung herauskam, da er sonst Gefahr lief, von den schwimmenden Balken, auf denen man gehen musste, ins Wasser zu fallen. Die Hausbewohner waren schon abends zuvor aus Furcht vor dem grossen, starken Europäer geflohen, und so erwartete ich von der Ruhe und dem Rest natürlichen Verstandes, der ihm geblieben, das Beste. Ich beschloss, dass Bier seine Sachen in ein besonderes Boot laden lassen und mit uns fahren oder eventuell folgen sollte, nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte. Die ersten Stunden vergingen mit allerhand Vorbereitungen, und da ich Bier nicht hörte, glaubte ich, alles stünde gut, und begab mich vor dem Essen zu ihm, um seine Stimmung auszukundschaften. Als er von der Weiterreise immer noch nichts wissen wollte, appellierte ich an sein militärisches Ehrgefühl als deutscher Unteroffizier, sagte ihm auch, dass ich ihm sein Betragen nicht nachtragen wolle und dass mir viel an seiner Begleitung gelegen [18] sei. Die Wirkung meiner Rede wollte ich beim Frühstück abwarten. Wie ich später von Demmeni hörte, hatte Bier sich inzwischen doch zum Mitgehen entschlossen und wollte eigenhändig sein Gepäck in sein Boot laden. Da mir dies zu gefährlich vorkam, liess ich ihn von Demmeni und einigen furchtlosen Malaien in seinem Boote unterbringen, wo bald sein fester Schlaf aller Unruhe ein Ende machte.

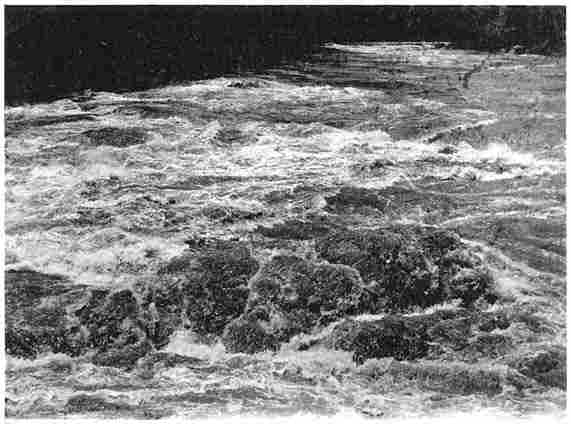

Der Kiham Lobang Kubang.

Gegen 10 Uhr morgens traten wir unsere Bootfahrt endlich an und erreichten an diesem Tage Laham. Die Leute aus Long Howong, die uns hier verliessen, wollten für ihre Arbeit nicht einmal eine kleine Belohnung annehmen. Die Bewohner von Laham geleiteten uns weiter nach Long Asa, Hadji Urans früherem Wohnort, wo sich noch seine ganze Gesellschaft Buschproduktensucher aufhielt. Dĕlahit brachte einige dieser Leute dazu, uns nach Uma Mĕhak hinaufzurudern, doch zeigten sie sich nicht so bescheiden wie die Bewohner von Long Howong, sondern nahmen für den erwiesenen Dienst gern 1 fl pro Person an.

Des ständig fallenden Wassers wegen, das zum Hinauffahren über die Fälle sehr günstig war, drang ich gleich nach unserer Ankunft in Uma Mĕhak gegen Mittag auf die Beschaffung von Ruderern, deren ich nur bis zum Beginn der Wasserfälle bedurfte, da Kwing Irang versprochen hatte, uns mit seinen Leuten über den Kiham Halo und Kiham Udang bis nach Long Dĕho zu bringen. Weitaus die meisten Männer wohnten aber auf ihren Reisfeldern und die beiden jungen, durch das Spiel schlaff gewordenen Häuptlinge sehen nicht vertrauenerweckend aus. So schlug ich denn Bier nach dem Essen vor, mit unseren Malaien vorauszufahren, um das in der Aufnahme noch fehlende Stück des Mahakam zu ergänzen und zu versuchen, auch den Bunut bis zu seiner Wasserscheide mit dem Murung zu messen, da dieser Fluss, der bei Long Bagun in den Mahakam mündet, einen viel benützten Verbindungsweg mit dem Gebiet des Murung bildet. Auch Kwing Irang und seine Kajan fanden ihre Zeit zu kostbar, um auf die Männer von Uma Mĕhak zu warten und fuhren mit dem Versprechen weiter, uns abholen zu wollen, falls wir in diesem Dorfe keine Hilfe erhielten. Zu unserem Verdruss hatten wir auch zwei Tage später noch keine genügende Bemannung für unsere Böte beisammen.

Am Morgen des 4. Juli konnten wir nur ein kleines Boot dieser Bahau mit Gepäck hinaufschicken, um das grosse Boot etwas zu entlasten. Da sich für uns selbst immer noch keine Leute eingefunden [19] hatten, waren wir sehr erfreut, als zwei Böte mit Kajan kamen, um uns nach oben abzuholen. Als wir abends auf einer Geröllinsel am Fuss des Batu Tĕnĕbang lagerten, erschien eine grosse Gesellschaft Männer aus Uma Mĕhak, die, einmal aufgefordert, nun doch gern ihren Tageslohn verdienen wollten. Meine Entrüstung über ihr langes Zögern machte so viel Eindruck, dass sie auf meinen Vorschlag, uns nicht nur bis Long Bagun, sondern nötigenfalls auch noch weiter bringen zu wollen, sogleich eingingen.

Mit Hilfe der zahlreichen Mannschaft ging es am folgenden Morgen schnell weiter nach Long Bagun, wo wir Kwing Irang mit den Seinen auf einer Insel gelagert antrafen; Bier war bereits mit einem Kajanboot den Bunut hinaufgefahren. Kwing Irang, der es wie ich für geraten hielt, den günstigen Wasserstand zur Weiterreise zu benützen, gab Sorong den Befehl, mich mit seinem Boote zu begleiten. Nachdem ich noch Bua und deren Gemahl Rauf am jenseitigen Ufer einen kurzen Besuch gemacht hatte, fuhren wir denn auch weiter bis zu einer Geröllinsel beim Beginn des Kiham Halo, wo wir übernachteten. Früh am anderen Morgen brachen wir auf und hielten unser Frühstück auf der Insel Nĕha Lunuk, auf der alle, die zur Fahrt über den Kiham Halo einen günstigen Wasserstand abwarten, ihr Lager aufzuschlagen pflegen. Hier glaubten unsere Männer aus Uma Mĕhak aber genug geleistet zu haben und erklärten, nicht weiter zu können. Da es noch nicht einmal Mittag war, versicherte ich ihnen, dass ich alle Verantwortung für ein eventuelles Unglück mit dem grossen Boot im Kiham Halo auf mich nehmen wolle und dass auch das langsam steigende Wasser kein Hinderungsgrund sei, worauf die Leute sich, wenn auch zögernd, auf den Weg machten. Als die Männer, die mit dem kleinen Gepäckboot vorausgefahren waren, am Anfang der Flussenge nochmals das Gepäck an Land zu tragen begannen, rief ich ihnen zu, dass sie durchaus weiter müssten, und von jetzt an widmeten sie alle Aufmerksamkeit und Kraft ihrem Boote. Das Wasser stand zwar tief, strömte aber doch infolge der grossen Enge des Flussbettes sehr heftig; dabei entstanden an den zerklüfteten Ufern ständig Wirbel und Strudel, die unserem grossen Boote nicht viel anhaben konnten, aber immerhin mit grosser Anspannung überwunden werden mussten. So lange die Ufer noch schräg aufstiegen und aus stark verwittertem Gestein bestanden, boten sie den Haken der Bootsstangen einen genügenden Halt und wir gelangten schnell vorwärts. Weiter aufwärts verengte sich aber das [20] Bett immer mehr und die felsigen Ufer wurden immer steiler, bis sie zuletzt lotrecht aufstiegen; dabei war das Gestein so hart und glatt, dass es selbst für die eisernen Haken keine Unebenheiten oder Spalten als Angriffspunkte bot. An der engsten Stelle konnte das Boot auf keine Weise vorwärts und wurde dreimal zurückgetrieben. Sorong, die Kajan und die Bemannung des kleinen Bootes kamen uns zu Hilfe; sie ruderten weiter hinauf bis zu einer Stelle, wo sie auf den horizontal vorstehenden Sandsteinschichten hinaufklettern und einen Platz erreichen konnten, der sich mehr als 20 m über unserer schwierigen Passage befand. Von oben warfen sie uns ein Stück Holz an einem langen Rotangseil in den Fluss zu, das von unserem Boote aus aufgefischt wurde, vorauf die Männer den Rotang an diesem befestigten. Das Boot wurde nun so weit aufwärts gezogen, bis die Felsen wieder eine genügende Menge Höhlungen und Spalten zum Einschlagen der eisernen Haken boten. Von hier an konnten wir uns selbst weiterhelfen, indem wir uns vorsichtig an den steilen Felsen festklammerten. Es war aber Abend geworden, bevor wir an einer Geröllinsel oberhalb des Kiham Halo anlegten. Meine Mannschaft freute sich über das gelungene Wagstück ebenso sehr wie ich und drückte trotz des anstrengenden und ermüdenden Tages ihre Genugtuung darüber aus, dass sie das grösste Boot und die schwerste Ladung, die jemals über den Kiham Halo gefahren waren, ohne Unfall hinaufgeschafft hatte. In dem angenehmen Bewusstsein, mit meinem Gepäck bereits so weit gefördert zu sein, schlief ich in meinem Boot neben der grossen Sandbank ein, auf der die Uma Mĕhak und unsere Kajan sich neben einander niedrige Hütten aufgeschlagen hatten. Beim Erwachen am anderen Morgen bemerkte ich zu meinem Schrecken, dass mein Boot sich völlig schief dem Flusse zuneigte, da das Wasser nachts gefallen war und das Fahrzeug an der schräg ansteigenden Seite der Sandbank lag. Wenige Zentimeter weiter, und das ins Boot strömende Wasser hätte dieses zum Umschlagen gebracht und ich hätte mich in meinem Moskitonetz unter dem Palmblattdache nur schwer retten können. Die Männer schoben das Boot eiligst vom Wall ins Wasser. Früh morgens zahlte ich den Männern aus Uma Mĕhak ihren Lohn aus, schenkte ihnen in meiner guten Stimmung noch etwas Salz und Tabak und liess sie sogleich heimkehren. Sarong und seine Leute, mit denen ich allein zurückblieb, zogen das Boot an einem Rotangseil bis zu einem Nebenflüsschen hinauf, wo es sicherer als an der engen Stelle beim Kiham Halo untergebracht war. Zwei Tage darauf langten [21] auch Kwing Irang, Demmeni und Bier bei uns an; letzterer hatte mit Erfolg gearbeitet und das noch fehlende Stück des Mahakam oberhalb Uma Mĕhak und den Bunut bis zur Wasserscheide mit dem Murung hinauf gemessen.

Die Kajan brachten ihre Böte und ihr ganzes Gepäck an diesem Tage noch über den Udang bis oberhalb des Batu Brang; abends jedoch kehrte Kwing mit fast allen seinen Männern und einigen leeren Böten zu uns zurück, weil er uns aus Ängstlichkeit in dieser Umgebung nicht allein übernachten zu lassen wagte. Dank dem niedrigen Wasserstande wurden unsere Böte schnell den Fluss hinauf gerudert und an schwierigen Stellen wie gewöhnlich mit Rotangseilen dem Ufer entlang gezogen. Unser Gepäck brauchte sogar am Kiham Udang nicht über Land getragen zu werden, da das Wasser selbst an dieser engen Stelle augenblicklich tief stand. Der Udang bot jetzt ein ganz anderes Bild als das vorige Mal. Die Ufer bestanden nun einige Hundert Meter weit aus zahllosen, unregelmässigen, weissen Konglomeratblöcken, die unter der dunkelgrünen Masse des Urwaldes in der Mittagssonne hell hervorschimmerten. Im Kiham Udang selbst lehnten sich die Felsmassen, die bei Hochwasser völlig überschwemmt werden, turmhoch gegen die Bergwand an. An diesem Tage erreichten wir noch die Geröllbank oberhalb des Batu Brang und am folgenden Tage Long Dĕho.

Die Kajan zeigten sich jetzt, nachdem sie uns so weit gebracht hatten, nicht geneigt, uns und unser Gepäck auch noch weiter zu befördern, was Kwing Irang uns am folgenden Morgen mit verlegenem Gesicht mitteilte. Die Leute meinten, es würde ihnen unmöglich sein, in der nun folgenden langen Reihe der westlichen Wasserfälle, in denen das Gepäck mehrmals über Land getragen werden musste, mehr als ihr eigenes Hab und Gut mitzuführen. Sie hatten, wie es sich später erwies, vollständig Recht, da sie trotz des sehr günstigen Wasserstandes bis Long Tĕpai vier Tage unterwegs gewesen waren. Im Augenblick jedoch lautete Kwing Irangs Mitteilung entmutigend, trotz seines Versprechens, uns sobald als möglich durch die Long-Glat aus Long Tĕpai abholen zu lassen. Es blieb mir nun nichts anderes übrig, als aus der Not eine Tugend zu machen und zu versuchen, die Dorfbewohner auch hier durch Liebenswürdigkeit für uns einzunehmen.

Die vielen Frauen aus Bo Adjāngs amin suchten uns den Aufenthalt durch Freundlichkeit und Hilfeleistungen aller Art so angenehm als möglich zu machen—da sie ihrerseits allerhand von uns nötig hatten, [22] freuten sie sich mit allen Dorfbewohnern über unseren gezwungenen Aufenthalt. Am dringendsten bedurfte meiner wieder der alte Bo Adjāng, der in der letzten Zeit wieder stark an Malaria gelitten hatte und bei seinem Alter sehr schwach war; es dauerte auch mehrere Tage, bis ich ihn mit Chinin, grosser Ruhe und geeigneter Nahrung etwas herauf brachte. Zum Glück hing der Alte, trotz seiner gegenteiligen Behauptung, noch so sehr am Leben, dass ihm das bittere Chinin nie zu viel wurde. Ausser ihm hatten auch noch viele andere meine ärztliche Hilfe nötig.

Ich hatte nun Zeit, meine früher angefangenen Unterhandlungen wegen verschiedener schöner Gegenstände fortzusetzen, stiess hier aber auf grössere Schwierigkeiten als bei den Kajan, die sich an diesen Handel bereits gewöhnt hatten. Ein übler Umstand war, dass Long Dĕho in den letzten Jahren schwere Zeiten durchgemacht hatte und Lebensmittel dort immer sehr schwer zu kaufen waren. Nirgends hörte ich so viel über Missernten klagen, wie hier. Sehr nachteilig wirkte auf den Ackerbau der Umstand, dass Long Dĕho ein Zentrum für Spiel und Hahnenkämpfe bildete und die Dorfbewohner unwillkürlich in dieses Leben und Treiben hineingezogen wurden.

Viele Bewohner von Long Dĕho nährten sich aus Reismangel mehr von Bataten als von Reis, und die anderen Stämme nahmen Reis mit nach Long Dĕho, um ihn dort vorteilhaft zu verkaufen.

Die ganze Zeit über, die wir in Long Dĕho verbrachten, hielt Bang Jok sich in Uma Mĕhak auf, weil er uns nach seinem Aufenthalt in Tengaron nicht begegnen wollte. Angenehme Erinnerungen brachte er von seinem Besuch beim Sultan jedenfalls nicht mit, denn dieser hatte ihm den Untertaneneid abgezwungen und ihn ausserdem ohne die üblichen Geschenke abreisen lassen, auch hatte er beim Spiel so viel verloren, dass er sich an der Küste nicht einmal Salz und Tabak hatte kaufen können.

Die Bevölkerung zeigte sich jetzt durchaus nicht mehr zurückhaltend, wir verkehrten daher mit allen auf gutem Fuss. Am meisten Entgegenkommen fanden wir, wie gesagt, bei Bo Adjāngs Familie, mit deren Hilfe ich nochmals den Batu Ajo bestieg, einen Bergzug, der sich am rechten Mahakamufer in Gestalt einer 1000 m hohen, senkrechten Mauer erhob. Ich hatte diesen Berg als erster Europäer bereits im Jahre 1897 bestiegen und mich damals bereits davon überzeugt, dass er wenigstens nach Norden und Osten einen weiten Ausblick bot; [23] gelang es uns nun, seinen nördlichsten Endpunkt zu erreichen, so versprach er uns auch nach Westen eine freie Aussicht. Vom Batu Ajo aus liess sich vielleicht die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Besteigung des Pajang beurteilen, der sich, von Long Dĕho gesehen, als steiler Berg aus der Ebene erhob. Obgleich Demmeni für Bergbesteigungen nicht viel Sinn hatte, forderte ich ihn doch zum Mitgehen auf, weil die Moosvegetation auf dem Gipfel des Batu Ajo einer Aufnahme wert war. Als Führer und Träger nahm ich die gleichen Leute aus Uma Wak mit, die mich das vorige Mal begleitet hatten.

Diese wählten diesmal einen anderen Weg: von Long Dĕho setzten wir auf das andere Ufer über, folgten zwischen Reisfeldern einem direkt zum Batu Ajo führenden Pfade und erstiegen dann einen Rücken, der uns schnell nach oben brachte. Da wir uns hier durch alte, nur mit Gestrüpp bewachsene und daher schattenlose Reisfelder hindurcharbeiten mussten, zwang uns die Hitze bereits nach einer Stunde zum Rasten. Zu unserer Freude befanden wir uns hier am Rande des Waldes, neben dem alten Reisfelde des Ibau Adjāng, der mit seiner Frau Dĕwong gerade damit beschäftigt war, die Ananasse zu schneiden, welche die Wildschweine noch übrig gelassen. Sie hatten die Pflanzen dicht neben einander gesetzt, so dass die Tiere sich nur der äussersten Früchte hatten bemächtigen können, weil die in starke, scharfe Stacheln auslaufenden Blätter auch einer Schweinshaut gefährlich werden. Die kühlen, saftreichen Früchte liessen uns die Ruhe zwar doppelt geniessen, aber wir betraten doch gern den Urwald, in dessen Schatten es sich besser steigen liess, als im Sonnenbrand auf den verwilderten Feldern.

Der Pfad, dem wir folgten, war früher häufig von Kahájan-Dajak, die auf dem Batu Ajo Guttapercha suchten, und von den Bewohnern aus Uma Wak, die ihren Reis zum Verkauf an die Buschproduktensucher hinaufbrachten, benützt und vom Unterholz befreit worden. Daher hatten wir auch Uma-Wak als Führer genommen; die Bewohner von Long Dĕho kamen für gewöhnlich nicht so weit den Berg hinauf und hatten ihn auch noch nie erstiegen.

Unmittelbar vor dem Eintritt in den Urwald wurde der Aufstieg sehr steil, aber indem ich ununterbrochen vorwärts ging, war ich den schwer beladenen Trägern bald voraus, so dass ich mit zwei Männern aus Uma Wak als erster die senkrechte Sandsteinwand erreichte, gegen welche die Bäume unmittelbar anwuchsen. Die Wand bestand [24] aus horizontalen, über 20 m mächtigen Schichten, von denen einige vor, andere zurücksprangen, alle aber mit grünen, grauen und braunen Moosen und Flechten bedeckt waren und von dem ständig abströmenden Wasser trieften; höhere Pflanzen waren an diesen Felsen nicht zu sehen. Der Führer bog links ab und wir folgten ihm, über bemooste, den Waldgrund bildende Sandsteinblöcke auf und absteigend, auf einem Pfade, der die mehr oder weniger gut passierbaren Stellen verband. Über eine Stunde weit nach Süden der Felswand entlang gehend, gelangten wir an einen Kamin in der fast überall senkrechten Wand und stiegen nun auf einer Schutthalde bis zum Rande des Plateaus hinauf. Über einige Felsvorsprünge gelangten wir völlig nach oben, wo uns eine neue Welt empfing. Im Vordergrunde glich das völlig ebene Gelände einem Hochmoor, im Hintergrunde hingen an Lianen, welche kleine, dünne Bäume verbanden, Moosmassen und bildeten so 4–6 m hohe, zusammenhängende Wände. Jeder Ausblick war genommen; die ersten besten Durchgänge mussten benützt und die Richtung mittelst des Kompasses eingehalten werden. Vorläufig hatten wir nicht weit zu gehen, denn wir stiessen sehr bald auf das Gerüst einer Hütte der Kahájan-Dajak, die zwar sehr verfallen war, aber bald wieder aufgerichtet werden konnte. Die beiden Männer machten sich auch sogleich ans Werk. Dem Rande des Plateaus mich nähernd, hörte ich einige Schüsse fallen; die Nachzügler wussten augenscheinlich den Weg nicht, daher antwortete ich mit Revolverschüssen. Bald darauf kletterte denn auch der eine nach dem anderen längs der Schutthalde herauf. Mit der bekannten Geschicklichkeit der Bahau stellten diese die Gerüste für die Hütten auf und deckten sie mit Segeltuch oder Palmmatten, so dass wir noch vor Einbruch der Dunkelheit für die topographischen und photographischen Aufnahmen geeignete Standpunkte auszusuchen Zeit fanden.

Am anderen Tage machten sich Bier und Demmeni sogleich an die Arbeit, worauf dieser nach Long Dĕho zurückkehrte; unterdessen suchte ich mit einigen der tüchtigsten Begleiter den westlichsten Gipfel des Batu Ajo zu erreichen, der uns einen Ausblick nach Westen gestatten musste. Das Gelände bot viele Schwierigkeiten, und nur indem wir ständig den Kompass gebrauchten und uns dicht aneinander hielten, bewegten wir uns mit einiger Sicherheit vorwärts. Anfangs folgten wir einigen Pfaden der Buschproduktensucher und gingen bisweilen auf den von diesen gefällten und angezapften Guttapercha-Bäumen, doch [25] weiterhin mussten wir uns Öffnungen in den Mooswänden suchen oder selbst machen, dabei zwangen uns die zahllosen umgestürzten Bäume, die in dieser Höhe nur langsam zu verwesen schienen, über sie hinweg oder unter ihnen hindurch zu klettern. Die Moosmassen, welche mit Wasser vollgesogenen Schwämmen glichen, durchnässten mich in kaum einer halben Stunde. Tierisches Leben machte sich hier viel weniger als unten im Walde bemerkbar; den ganzen Tag über hörten wir kaum einen Vogel oder eine Zikade. Auch Rhinozerosse, von denen wir zahlreiche Spuren beim Aufstieg gesehen hatten, schienen diese trostlose Gegend zu fliehen; wenigstens bemerkten wir hier nichts von ihnen. Der Batu Ajo erwies sich bald als kaum einen Kilometer breit, und da wir zum Murung hin nichts als benachbarte, mit Urwald bedeckte Rücken sahen, suchte ich weiter nach Norden durchzudringen, wo das Gelände etwas anstieg. Nachdem wir verschiedene Punkte besucht hatten, erklommen wir gegen 2 Uhr einen steilen, vorspringenden Gipfel, zu dem wir uns über und unter moosbedeckten Wurzeln stehender und gefallener Bäume einen Weg bahnen mussten.

Von hier aus sahen wir nun zwar über die Wälder unter uns hinweg ins Murunggebiet, aber da wir immer noch keinen festen Boden unter den Füssen hatten, sondern ständig mit Moosmassen, die auf einem Chaos von Bäumen ausgebreitet lagen, kämpfen mussten, war hier kein fester Punkt zu finden, von dem aus Peilungen in nordwestlicher Richtung vorgenommen werden konnten.

Mit Hilfe des Kompasses fanden wir uns auf dem am Morgen begangenen Pfad nur schwer wieder zurück, und so langten wir erst um 6 Uhr abends, beim tiling duān (Zirpen der Grille) am Lagerplatz an. Auch in dieser Höhe begann bei Sonnenuntergang eine bestimmte Grillenart zu zirpen und hörte nach einer Viertelstunde wieder auf. Die Töne klangen anders als in den tiefer gelegenen Wäldern; wahrscheinlich gehörte auch die Grille einer anderen Art an. Unter Hunderten von Grillenarten, die den ganzen Tag über in den Bergwäldern Borneos die verschiedensten Laute ertönen lassen, hört man beim Auf- und Untergang der Sonne eine Viertelstunde lang nur zwei bestimmte Spezies und zwar so regelmässig, dass die Bahau den Augenblick vor Sonnenuntergang als “tiling duān” bezeichnen.

Am Lagerplatz war noch niemand angekommen, worüber ich mich zu ängstigen begann. Ich feuerte einige Gewehrschüsse ab, hatte aber wenig Hoffnung, von Bier und dessen Begleitern gehört zu werden, [26] da ich des Morgens bereits beobachtet hatte, dass Schüsse in dieser Moosvegetation bereits auf geringen Abstand nicht mehr gehört werden. Die Nacht war beinahe völlig hereingebrochen, als wir in südöstlicher Richtung endlich schiessen zu hören glaubten. Nur durch unsere Antwort fand Bier den Weg zu unserem Lagerplatz zurück. Die ersten Schüsse hatte er nicht vernommen.

Gleich nach unserer Ankunft hatten wir unsere durchnässte Kleidung mit einer trockenen vertauscht. Bier wollte jedoch noch von einem von mir gefundenen Punkte aus Peilungen vornehmen, und so zogen wir am folgenden Morgen wieder die nassen Kleider an und schickten uns an, an der betreffenden Stelle einen Beobachtungsposten zu errichten.

Vor dem Frühstück suchte ich noch den Aussichtspunkt zu erreichen, den Bier tags zuvor für seine Aufnahme hatte aushauen lassen. Wie ich bereits vermutet hatte, genossen wir hier das gleiche herrliche Panorama wie auf dem Batu Mili: wir befanden uns über einem die Landschaft unter uns völlig bedeckenden Nebelmeer, das, von der Sonne mit blendend weissem Lichte bestrahlt, nur einige dunkle Gipfel hervorragen liess. Rechts schien die Bergkette, die sich jenseits des Mobong parallel dem Batu Ajo hinzog, das Wolkenkleid zu heben, das in mächtigen, welligen Falten längs den Abhängen auf das Nebelmeer im Tal, des Mobong niederfiel. Der Wechsel von Hell und Dunkel, den die noch tiefstehende Sonne in diesem Teil des Panoramas hervorrief, war von wunderbarer Schönheit; ich trennte mich nur schwer von dem entzückenden Bilde.

Nach dem Morgenimbiss fanden wir einen Felsvorsprung, der für unsere Zwecke geeignet sein konnte; doch bedeckten auch hier Bäume, Lianen und Moose den Erdboden. Alles fortzuschaffen war unmöglich, daher liess ich nur so viel aushauen, dass auf einigen Baumstümpfen eine Diele angebracht werden konnte. Bier begann seine Arbeit erst um 11 Uhr, als die Wolkenmassen von unten herauf an uns vorübergezogen waren. Leider kamen auch nicht alle Berge zum Vorschein, sondern die Aussicht wurde erst im Lauf des Tages in verschiedener Richtung abwechselnd frei. Dank unserem aus der Bergwand hervortretenden Standplatz überblickten wir einen weiten Gesichtskreis. Vor uns sahen wir das Gebirge, das sich in gleicher Entfernung vom Batu Ajo hinzieht, von diesem durch das Tal des Mobong geschieden. Der Kiham Udang befand sich dort, wo der Mahakam diese Gebirgskette [27] an ihrem nördlichsten Punkt durchbricht, so dass das Gebirge, nach unseren im Udang gemachten Beobachtungen, gerade wie der Batu Ajo, aus Sandsteinschichten, die mit Konglomeratschichten aus rundgeschliffenen Kieseln abwechseln, bestehen muss. An der Ostseite dieser Kette muss der Kiham Halo liegen, der von horizontalen Sandsteinschichten begrenzt wird. Uns gegenüber, jenseits des Mahakam, wurde auch der Pajang sichtbar. Es erwies sich, dass dieser kein steiler, kegelförmiger Berg ist, wie er uns von Long Dĕho aus erschien, sondern den höchsten Gipfel einer Kette vorstellt, die sich von einem viel nördlicher gelegenen, ungefähr 2000 m hohen Bergmassiv zum Mahakam hinzieht. Die beschränkte Aussicht, die der Pajang uns geboten hätte, liess uns von einer Besteigung desselben absehen. Da unser Standort nur wenig über 1000 m lag, wurde uns die Aussicht nach Nord-Westen durch den Niaan und andere höhere Berge benommen. Nach Osten blieb das Mahakamtal ständig in Wolken gehüllt.

Als wir abends ins Lager zurückkehrten, hatten wir die vorgenommene Aufgabe gelöst. Die Nacht war aussergewöhnlich hell und kalt und so still, dass wir die kleinen Quellflüsse des Barito, der an der Westseite des Batu Ajo entspringt, murmeln hörten.

Den folgenden Tag ging es den Berg weit schneller hinunter als hinauf, und vormittags befanden wir uns bereits wieder in Long Dĕho, wo uns gute Nachrichten erwarteten. Ein Boot aus Long Tĕpai kam melden, man sei wegen des Neujahrsfestes verhindert gewesen, uns abzuholen. Man hätte das Fest nicht aufschieben können, weil viele Menschen darauf warteten, das lāli für ihr neu gebautes Haus oder ihre Heirat bei dieser Gelegenheit abzulegen. Nach viertägigem Fallen des Wassers erschien zuerst ein Boot mit Manok-Kwee unter Anführung von Bang Lirung und am folgenden Tage gegen Mittag Tului Lea mit Bo Ului und Bo Tijung, im ganzen 40 Mann. Njok Lea selbst hatte nicht mitkommen wollen, weil er mich durch seine Abreise von Udju Tĕpu erzürnt zu haben glaubte. Die Männer beeilten sich mit der Abfahrt, da sie den günstigen Wasserstand benützen und mit der Feldarbeit, die sie bereits so lange aufgeschoben hatten, beginnen wollten.

Der Abschied von Long Dĕho tat sowohl uns als der Bevölkerung leid; alle hatten uns Gutes erwiesen, und wenn die Kajan nicht versprochen hätten, uns zu den Kĕnja zu begleiten, wären wir hier noch gern etwas länger geblieben. [28]

Mit Rücksicht auf unseren Zug zu den Kĕnja, der längs des oberhalb Long Dĕho in den Mahakam mündenden Boh stattfinden sollte, hinterliess ich einen Teil unseres Gepäckes, der nicht leicht verderben konnte, in der amin Adjāngs. Ibau versprach, auf alles zu achten, und so übergab ich ihm 40 Blechkisten mit Salz, 5 Packen mit 100 Stück Kattun und 12 Holzkisten, hauptsächlich Konserven enthaltend; unsere Böte wurden dadurch erheblich entlastet. Trotzdem der Fluss sehr niedrig stand, musste das Gepäck doch an mehreren Stellen längs des Ufers getragen werden, so dass unsere Reise nach Long Tĕpai vier Tage dauerte.

Der Kiham Lobang Kubang.