.

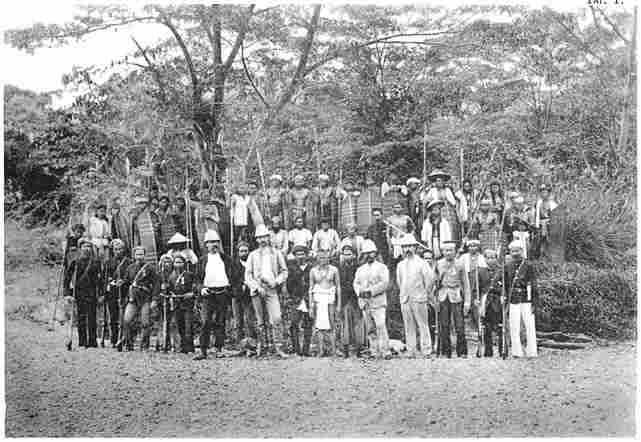

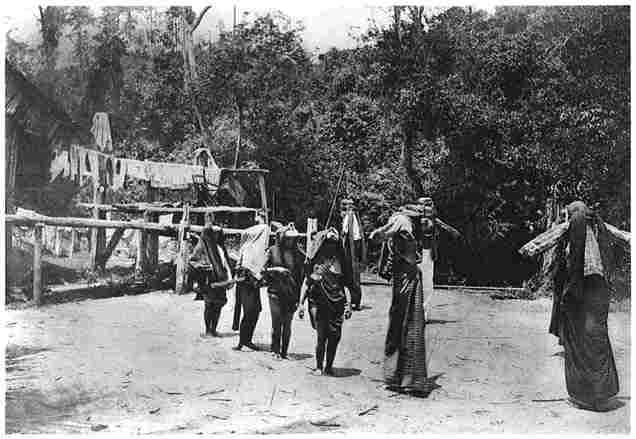

Die Expedition in Long Bagung (Mai 1899).

Schutzsoldaten. Bier. Dr. Nieuwenhuis. Barth. Demmeni. Raden Inu und Geleite. Kwing Irang.

Quer durch Borneo

Ergebnisse seiner Reisen

In den Jahren 1894, 1896–97 und 1898–1900

Von

Dr. A.W. Nieuwenhuis

Unter Mitarbeit

Von Dr. M. Nieuwenhuis-von Üxküll-Güldenbandt

Erster Teil

Mit 97 Tafeln in Lichtdruck und zwei Karten

Buchhandlung und Druckerei

Vormals

E.J. Brill

Leiden—1904

[V]

Vorwort.

Bevor noch die Ergebnisse meiner ersten Durchquerung der Insel Borneo unter dem Titel “In Centraal Borneo” veröffentlicht waren, trat ich eine neue Reise an, die zwei Jahre und acht Monate dauerte und mir Gelegenheit bot, die bereits erlangte Kenntnis von den Bewohnern dieser bisher völlig unbekannten Gegenden wesentlich zu bereichern. Da die Forschungen, die ich über den Charakter der Dajak und die Verhältnisse, unter denen sie leben, anstellte, eine weitere Ausbreitung des niederländischen Einflusses im Herzen Borneos zur Folge hatte, erschien mir eine Vereinigung der früher erworbenen Resultate mit den neuen und deren Veröffentlichung in umgearbeiteter Form nicht nur aus wissenschaftlichem, sondern auch aus praktischem Interesse wünschenswert.

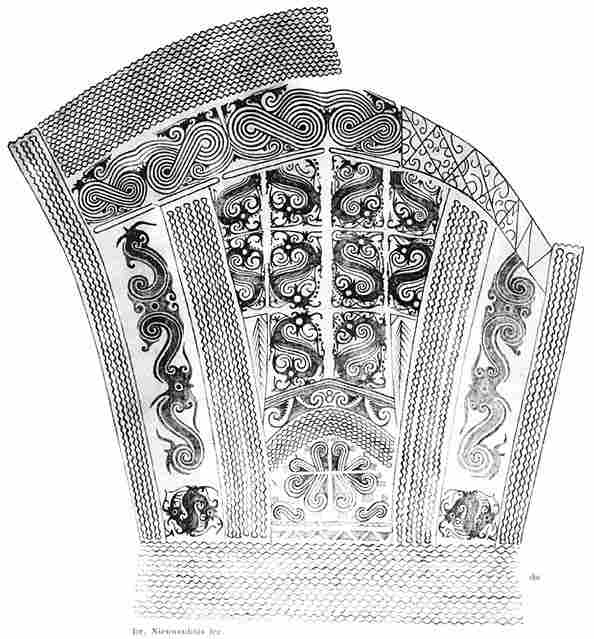

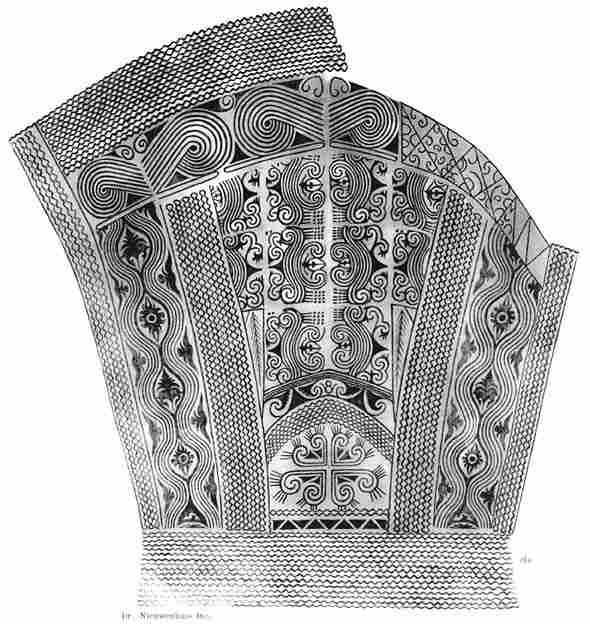

Das Werk besteht aus zwei Teilen. Der erste behandelt die Reise von Pontianak nach Samarinda, quer durch Borneo, und enthält eine Schilderung von den Zuständen unter den Bahau am Kapuas und Mahakam, der zweite beschreibt die Expedition zu den Kĕnja im Stammland der Bahau, ferner die Industrie, den Handel, den Häuserbau und die Kunst bei diesen Stämmen.

Wie in meinem vorigen Werke habe ich mich auch in diesem darauf beschränkt, fast ausschliesslich eigene Beobachtungen zu geben, und die anderer Autoren nicht zur Vergleichung herbeigezogen. Abgesehen davon, dass das Werk sonst zu umfangreich geworden wäre, ist es auch sehr schwierig, in allem, was die Reisenden bis jetzt über Borneo geschrieben haben, sorgfältige Beobachtungen von flüchtigen Eindrücken zu unterscheiden. Überdies bin ich der Ansicht, dass eine einfache Wiedergabe eigener Beobachtungen, von deren Richtigkeit man sich [VI] im Laufe vieler Jahre hat überzeugen können, für die Ethnographen besonders wertvoll ist.

In dieses neue Werk habe ich, soweit sie nicht in Fachzeitschriften gehören, alle Resultate meiner Reisen in Mittel-Borneo aufgenommen; desgleichen haben diejenigen Photographien der vorigen Reisen, die ich für wissenschaftlich interessant hielt, auch ins neue Buch Aufnahme gefunden. In die Reiseerzählung, die das Werk auch für Laien geniessbar machen soll, sind noch Beobachtungen allerlei Art, die anderswo keinen Platz fanden, und einige charakteristische Erlebnisse meiner vorigen Reisen verflochten worden.

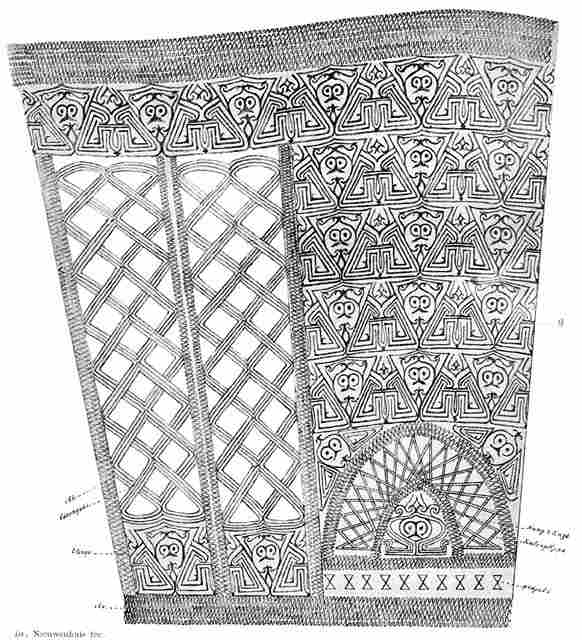

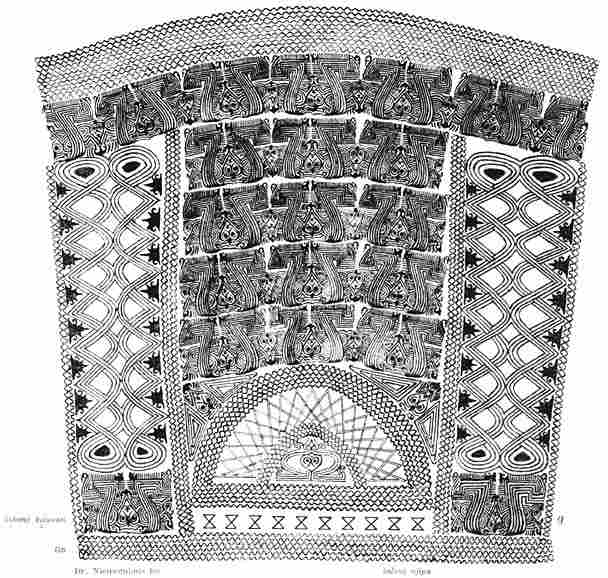

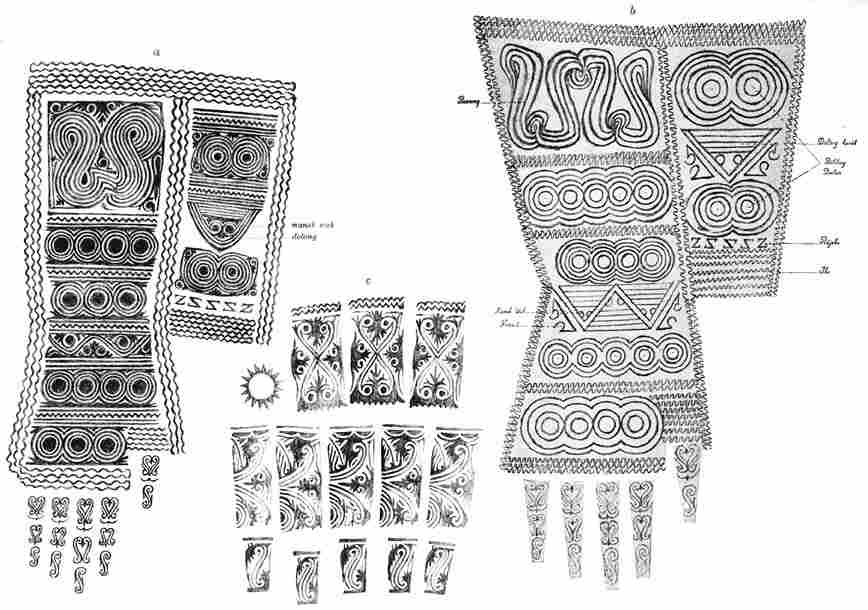

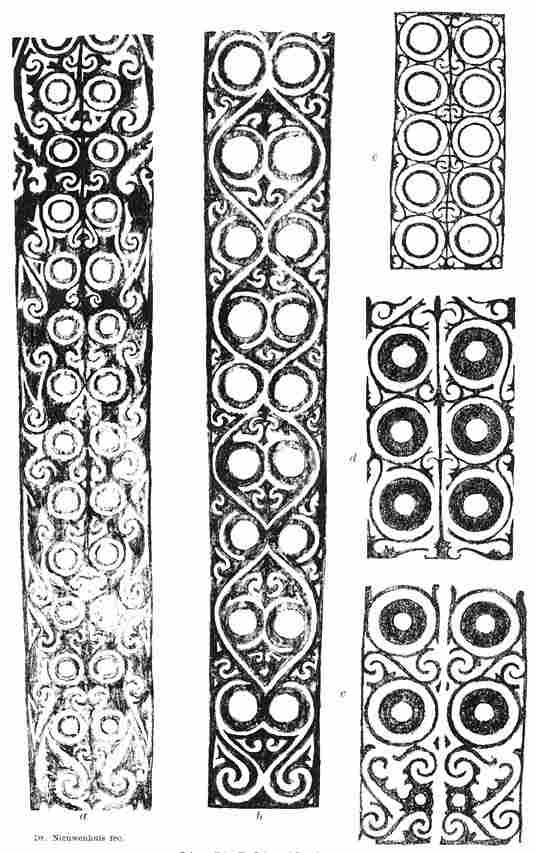

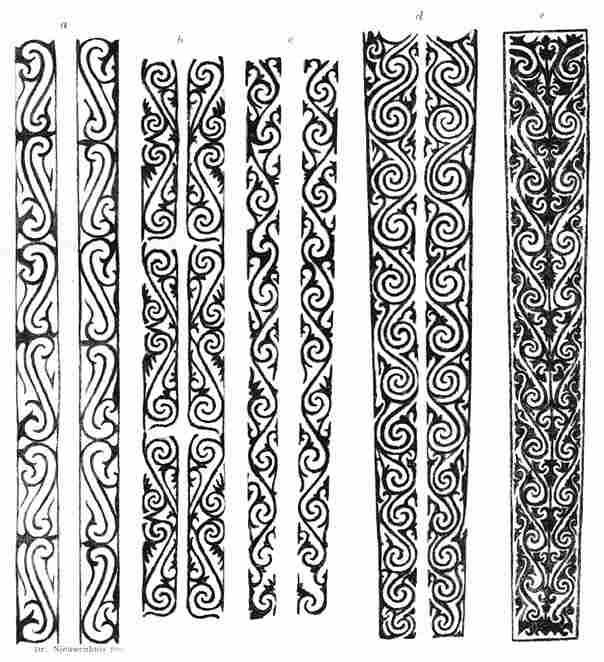

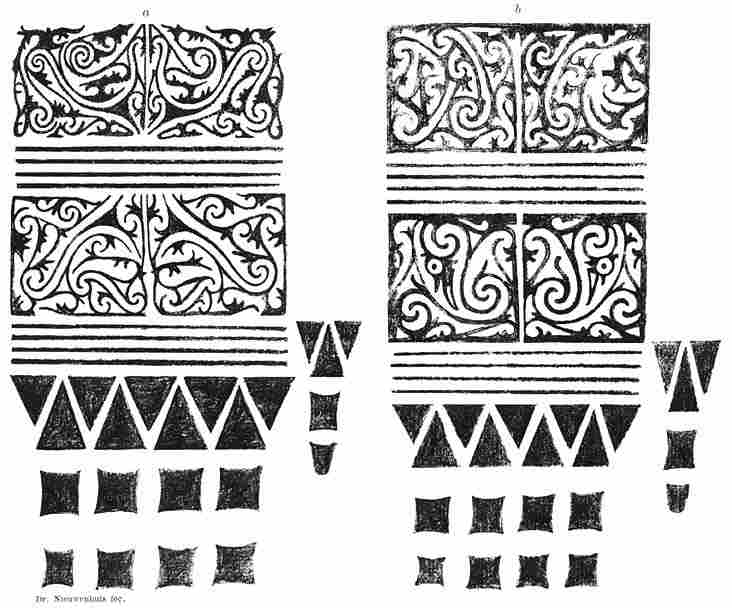

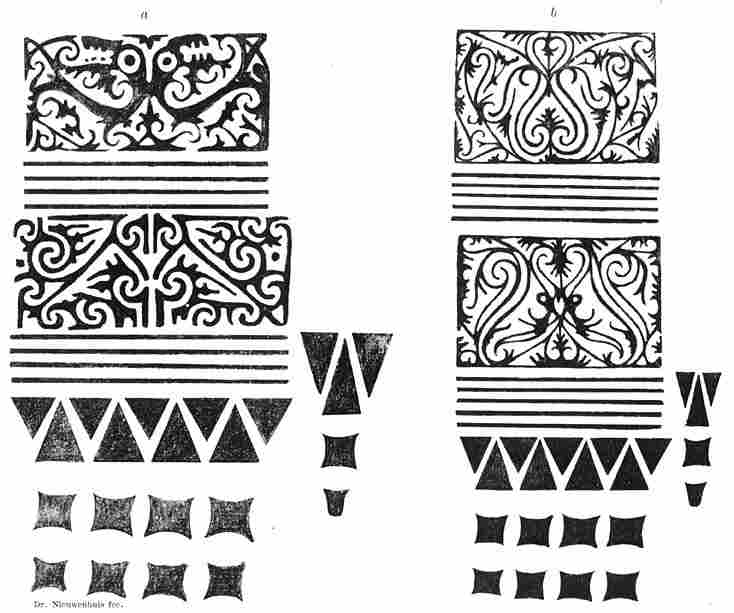

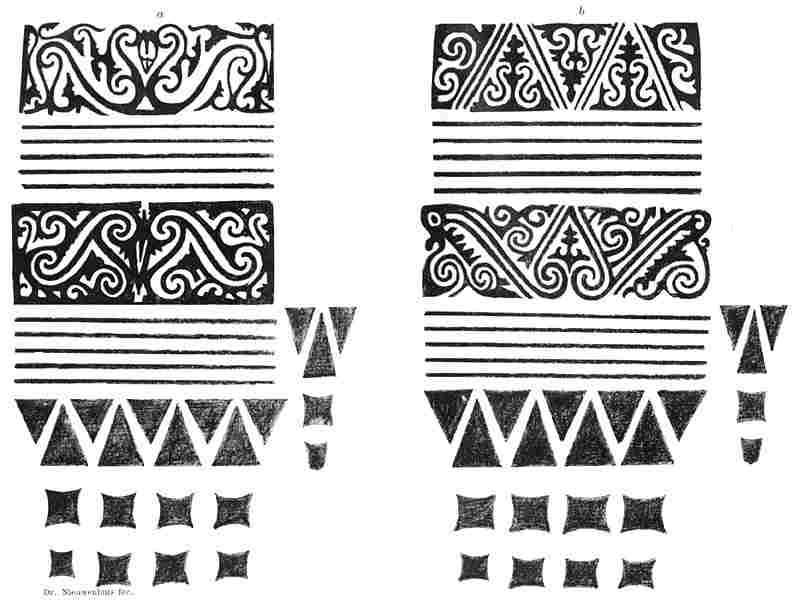

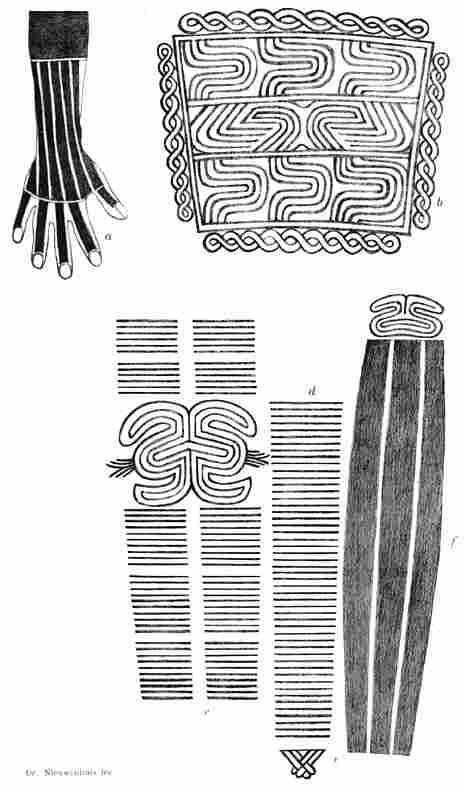

Zur Verzierung des Einbands wurden ausschliesslich dajakische Muster verwendet. Die vordere Seite des Einbands ist mit den Randfiguren eines Frauenrockes geschmückt, die hintere Seite und der Rücken tragen Tätowiermuster.

Die Herausgabe des vorliegenden Werkes konnte in dieser Form nur dank einer bedeutenden Subvention seitens des Kolonialministeriums stattfinden. Diese Subvention ermöglichte auch eine Reproduktion der Tafeln in Licht- und Farbendruck, durch welche erst die vom ethnographischen Standpunkt wichtigen Einzelheiten der photographischen Aufnahmen zur vollen Geltung gelangten.

Während meiner Arbeit habe ich von verschiedener Seite Unterstützung genossen. In erster Linie fühle ich mich der “Maatschappij tot bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën”, die meine ersten Reisen veranlasste und mir gestattete, die von ihr herausgegebene Karte von Borneo für dieses Werk zu reproduzieren, zu Dank verpflichtet. Ferner spreche ich den Herren Professoren Dr. A.E.J. Holwerda und Dr. K. Martin und Herrn Dr. J.D.E. Schmeltz, die sich stets hilfsbereit gezeigt haben, besonders aber Herrn Professor Dr. F. Schwend in Stuttgart, der mir durch seine Hilfe bei der Korrektur einen grossen Dienst geleistet hat, meinen herzlichsten Dank aus.

Leiden,

Dezember 1903.

Dr. A.W. Nieuwenhuis. [VII]

Inhalt.

Kapitel I. 1–22

Erste wissenschaftliche Expedition nach Mittel-Borneo (1893–1894)—Pläne zu einem zweiten Versuch einer Durchquerung Borneos von West nach Ost—Zweite Reise (Februar 1896–Juni 1897) und deren Ergebnisse—Anlass zur Unternehmung der dritten Reise (Mai 1898–Dezember 1900)—Ausrüstung—Dampfschiffahrt nach Pontianak—Fahrt auf dem Kapuas bis Putus Sibau—Zustände in Putus Sibau.

Kapitel II. 23–42

Aufenthalt in Putus Sibau—Aussichten für die Mahakamreise—Besuch der Batang-Lupar—Aufbruch nach Tandjong Karang Einrichtung des Kajan Hauses—Ärztliche Praxis unter der Bevölkerung—Vorbereitungen für den Zug nach dem Mahakam Rückkehr nach Putus Sibau—Einkauf von Ethnographica und Krankenbehandlung—Verwundung eines Sibau Dajak Zurücksendung eines Jägers—Besuche der Kajan—Usun in Putus Sibau—Befragen der Vögel—Aufbruch nach dem Mahakam.

Kapitel III. 43–68

Allgemeines über die Insel Borneo—Die Gebirge von Mittel-Borneo—Die Wasserscheiden zwischen dem Mahakam und dem Batang-Rèdjang, Kajan und Barito—Geologie des oberen Mahakamgebietes—Salzquellen—Geologischer Charakter des Apu Kajan Äussere Gestaltung Mittel-Borneos—Buschvegetation—Meteorologische Verhältnisse—Bewohner der Insel—Malaien und Dajak Sesshafte Stämme: Bahau und Kĕnja—Nomadenstämme: Punan, Bukat und Bĕkĕtan—Herkunft der Bahau und Kĕnja Legende vom Wasser und Feuer—Auswanderungen und Vermischungen der Stämme—Organisation eines Bahau- bezw. eines Kajan-Stammes—Geschichte der Mendalam Kajan—Glieder eines Stammes: Häuptlinge, Freie und Sklaven—Gegenseitige Verpflichtungen der Stammesglieder—Abstammung des Häuptlings Akam Igau.

Kapitel IV. 69–95

Lebenslauf eines Bahau bzw. eines Kajan—Geburt—Behandlung des Neugeborenen—Kindertragbrett (hăwaăt)—Verpflegung des Kindes—Erste Namengebung—Zweite Namengebung—Namenänderungen—Das Kind bis zur Pubertät—Junge Männer und Mädchen—Tätowierung—utang—Künstliche Verunstaltungen—Beschäftigungen und Verkehr der jungen Leute—Mahlzeiten Heirat—Stellung von Mann und Frau—Erbschaft—Tod—Trauer—Kopfjagden. [VIII]

Kapitel V. 96–115

Religiöse Vorstellungen der Bahau—Wichtigste Götter—Einteilung des Weltalls—Gute und böse Geister—Seelen der Bahau—Charakter und Schicksal der bruwa und to̱n luwa—Seelen der Tiere, Pflanzen und Gesteine—Vorzeichen—Erklärung der pemāli—Priester und Priesterinnen—Beseelung der dājung—Pflichten der dājung—Erklärung der melă—Das Ei als Opfergabe.

Kapitel VI. 116–132

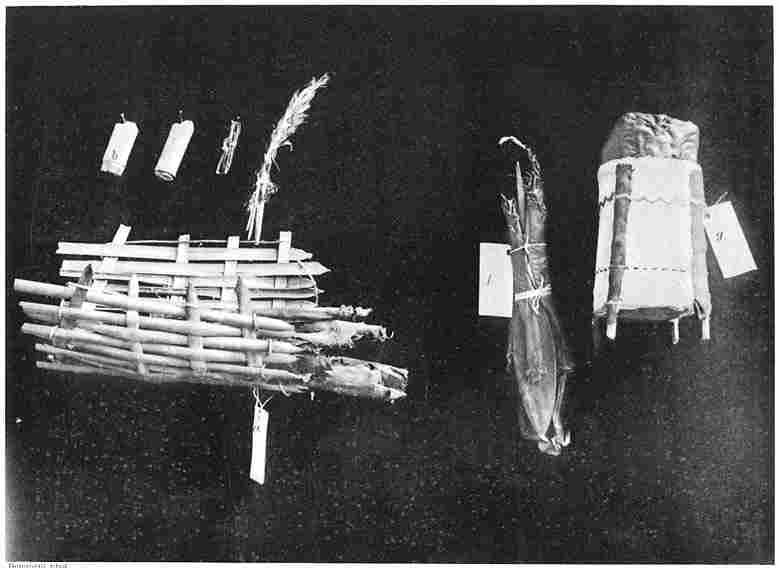

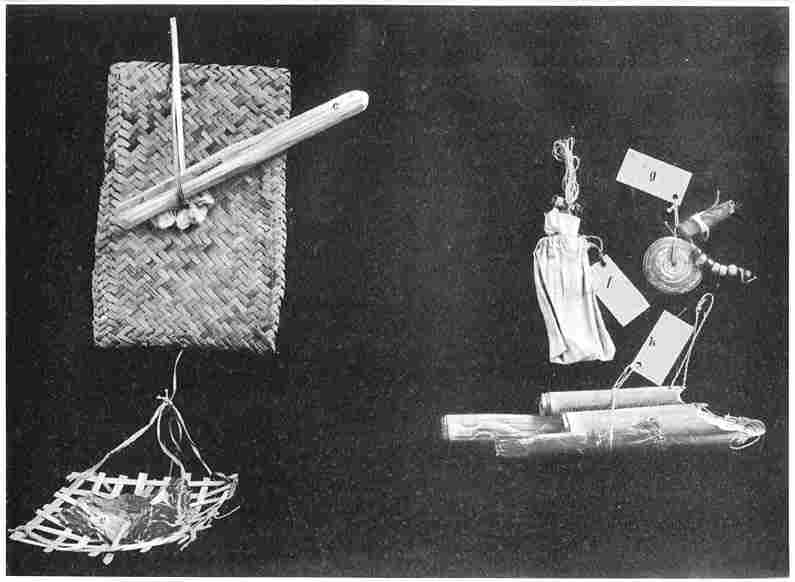

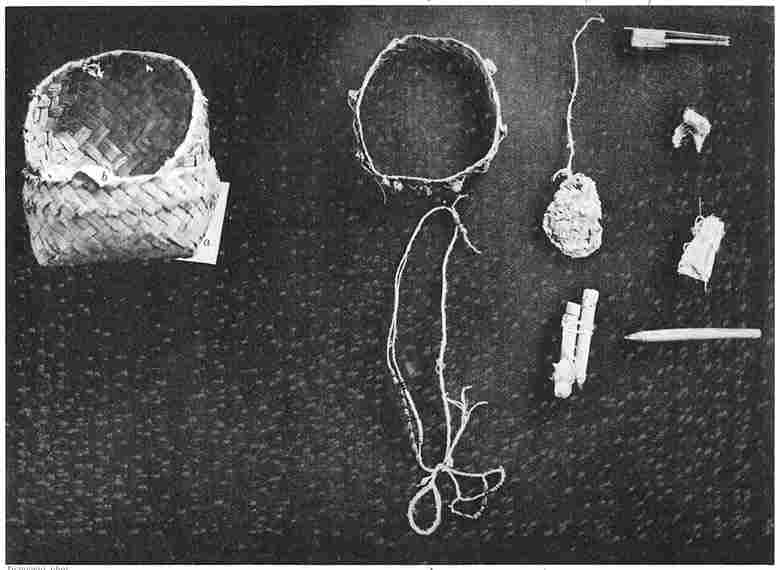

Opfergaben der Ballon: kawit—Die pemāli: bei der melă, beim Erntefest, in den Reisscheunen, auf dem Reisfelde, beim Säen, beim Neujahrsfest, bei der melă der Namengebung, bei der melă gegen Krankheit, bei der Rückkehr von grossen Reisen—Das legén—Schwierigkeiten bei den Nachforschungen auf religiösem Gebiet—Usun, die Oberpriesterin—Schöpfungsgeschichte der Mendalam Kajan.

Kapitel VII. 133–155

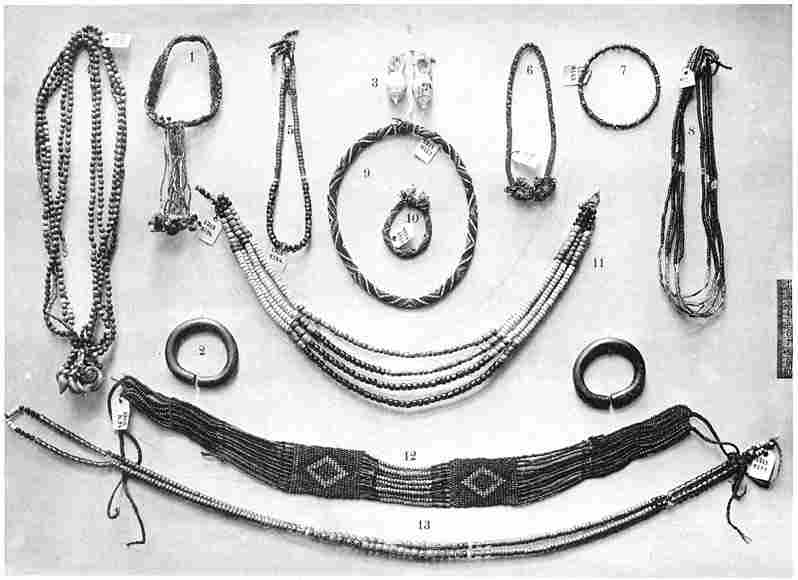

Auffassung der Kleidung seitens der Eingeborenen—Zweck der Kleidung—Einfluss der Malaien auf die Kleidung—Alltags-, Fest- und Kriegskostüm der Männer am Mendalam—Kopfbedeckungen—Schmuck—Tätowierung—Ausrecken der Ohrläppchen—Umformung der Zähne—Haartracht—Alltags- und Festkleidung der Frauen—Schmuck—Trauerkleidung—Ausrüstung der Toten—Waffen der Kajan: Schwerter, Speere, Blasrohre—Herstellung der Blasrohre—Pfeile und Pfeilgifte—Schilde.

Kapitel VIII. 156–185

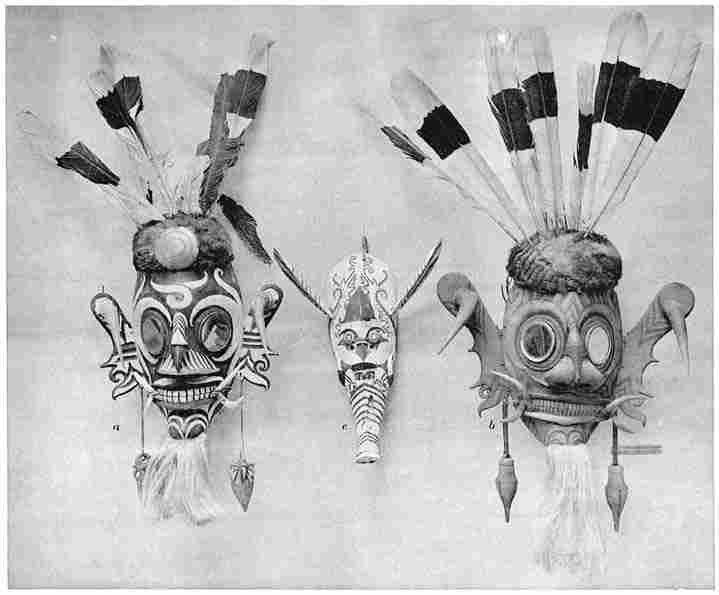

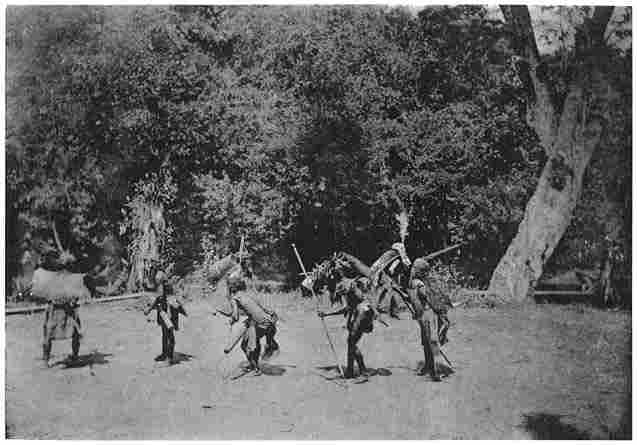

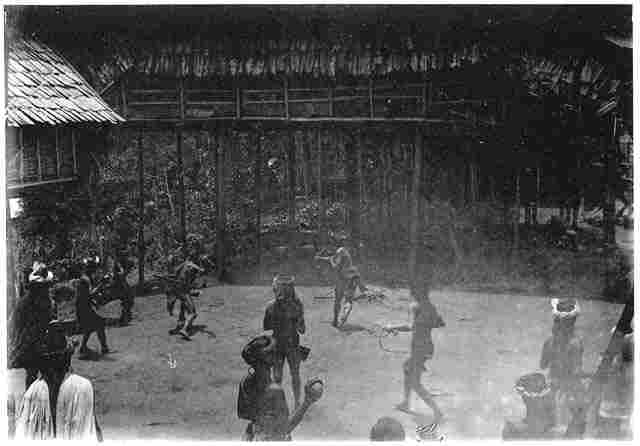

Rolle des Ackerbaus bei der Bahau und Kĕnja—Religiöse Vorstellungen beim Ackerbau—Legende von der Entstehung der Ackerbauprodukte—Art der Feldbewirtschaftung—Vorzeichensuchen bei der Wahl der Felder—Bestimmung der Saatzeit—Perioden des Reisbaus—Bedeutung der Ackerbaufeste—Saatfest: religiöse Zeremonien; Masken- und Kreiselspiel—Neujahrsfest—Festgebräuche—Zweite Namengebung der Kinder—Darbietung der Opfer—Tänze der Priesterinnen—Ringkampf—aro̱n uting = Festtag des Schweinefleischessens—aro̱n kertap = Festtag des Klebreisessens—nangeian = Rundtanz der Priesterinnen und Laien—Schlusszeremonien beim Neujahrsfest.

Kapitel IX. 186–199

Fischreichtum des Kapuasgebietes—Fischereigerätschaften—Fang des tapa—Fang mit tuba-Gift—Jagd—Hunde der Bahau—Erträgnisse der Jagd—Vogelfang—Haustiere.

Kapitel X. 200–219

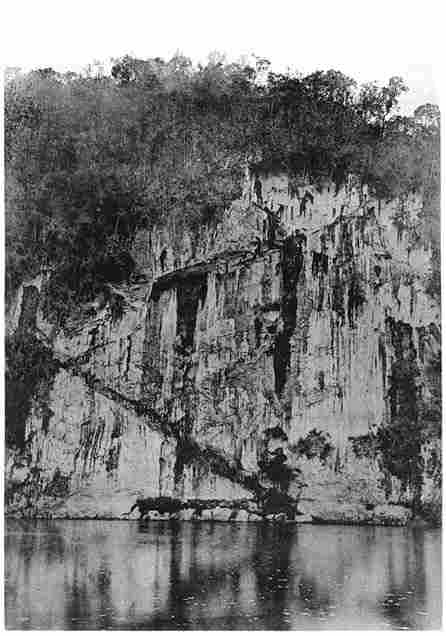

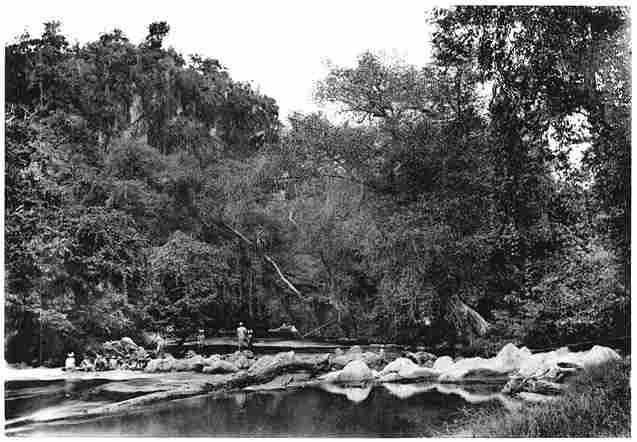

Von Putus Sibau nach Siut—Besuch bei den Taman Dajak-Verlust eines Hundes durch ein Krokodil—Nachtlager auf der Geröllbank Liu Tangkilu—Kampf gegen die Strömung—Aufenthalt wegen des tĕlaradjang—Umschlagen eines malaiischen Handelsbootes—Ausflug auf einen Berg—Eigentümliche Lianen—Fortsetzung der Fahrt bis zur Gung-Mündung—Aufenthalt wegen schlechter Vorzeichen—Passieren der “Gurung Dĕlapan”—Nachtlager an der Bungan-Mündung—Bier und Obet Lata fallen in den Fluss—Begegnung mit unserer ersten Gesandtschaft—Ankunft an der Bulit-Mündung—Aufschlagen der Lagers—Nächtlicher Überfall durch Hochwasser—Akam Igaus Reiseplan—Begegnung mit Bungan Dajak—Aufbruch zum pangkalan Howong—Kalkberge am Bulit.

Kapitel XI. 220–243

Ankunft am pangkalan Howong—Unterhaltung im Lager—Akam Igau zieht zum Mahakam voraus—Aufbruch eines Teils der Kuli zur Wasscherscheide—Erscheinen von Bungan Dajak—Besuch im Lagerplatz, der Bungan—Rückkehr der Träger—Verschwinden des Reises—Landzug in Eilmärschen—Passieren des Bungan—Nahrungsnot—Lager unterhalb der Wasserscheide. [IX]

Kapitel XII. 244–268

Auf der Wasserscheide zwischen Kapuas und Mahakam—Opfer der Kajan—Längs des Howong zu den Pnihing—Amun Lirung—Nahrungsmangel und Schwierigkeiten mit dem Transport des Gepäckes—Kwing Irang—Löhnung der Träger—Besuch bei den Bukat—Reise zu Bĕlarè—Einkauf von Böten am Tjĕhan—Fahrt zu Kwing Rang am Blu-u.

Kapitel XIII. 269–294

Der Mahakam in seinem Ober- Mittel- und Unterlauf—Bewohner des Mahakamgebietes—Vorgeschichte der Stämme—Stellung und Einfluss der Fremden—Ursprüngliche Bewohner am oberen Mahakam—Vorherrschaft der Long-Glat—Kwing Irang und dessen Stellung unter den übrigen Häuptlingen—Verkehr und Handel unter den Stämmen—Selbständigkeit der Stämme—Verteilung der Ländergebiete—Bestimmungen in bezug auf Feld- und Waldfrüchte, Buschprodukte, Jagd- und Fischfang—Industrie—Verkehr mit den Nachbarländern—Handel und Handelswege.

Kapitel XIV. 295–315

Verkehr mit den Eingeborenen—Einkauf von Ethnographica—Sammeln und Konservieren von Tieren und Pflanzen—Sammlungen und Untersuchungen auf geologischem Gebiet—Topographische Aufnahmen—Photographie.

Kapitel XV. 316–350

Verhältnisse bei den Mahakam Kajan—Zeitrechnung-Beschäftigungen während der Verbotszeit—Besteigung des Batu Mili—Saatfest—Maskenspiel—Kreiselspiel—Abschied von Akam Igau und Jung—Fahrt zum Mĕrasè—Tod des Häuptlings Bo Li—Begegnung mit malaiischen Rebellen—Beginn mit der Mahakamaufnahme—Zweite Besteigung des Batu Mili—Sage vom Batu Mili—Hahnenkämpfe.

Kapitel XVI. 351–385

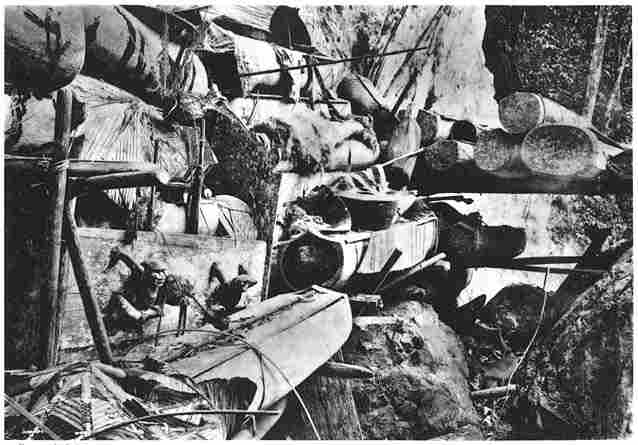

Besuch bei den Ma-Suling am Mĕrasè—In Batu Sala, Napo Liu und Lulu Sirāng—Behandlung von Kranken, Einkauf von Böten und Ethnographica—Besteigung des Batu Situn—Beobachtungsposten auf einem Baumgipfel—Rückkehr nach Lulu Sirāng—Symbolische Heiratserklärung—Hochzeitsgebräuche—Ehegesetze—Heimkehr nach dem Blu-u—Besuch bei den Pnihing am Tjĕhan—In Long ’Kup—Besteigung des Liang Karing—Bei den Pnihing am Pakatè—Begräbnisstätte der Pnihing—Hadji Umar—Zurücksendung einer Batang-Lupar Gesellschaft—Beratung wegen des Hausbaus—Besuch von Hinan Lirung.

Kapitel XVII. 386–417

Bau des Häuptlingshauses—Besteigung des Batu Lĕsong—Ermordung einer Sklavin—Schutzleistung gegen Batang-Lupar Banden—Anwerbung neuer Leute—Krankenbesuch am Mĕrasè—Reisevorbereitungen—Bang Joks politische Stellung—Kwing Irangs Einzug ins neue Haus—Allerhand Schwierigkeiten—Wiederholtes Vorzeichensuchen—Tod eines kleinen Mädchens—Ankunft Akam Igaus—Neue Reisehindernisse.

Kapitel XVIII. 418–449

Äusseres der Bahau—Körperbau—Sinnesorgane—Charakter—Eigentümlichkeiten ihrer Konstitution—Krankheiten der Bahau: Malaria, venerische Krankheiten, Intestinalkrankheiten, Rheumatismus; Kropf; Infektionskrankheiten verschiedener Art, Augenkrankheiten, parasitäre Hautkrankheiten—Wert einer ärztlichen Praxis unter den Eingeborenen—Vorstellungen der Bahau von ihrem Körper, ihrem Geist; dem Schlaf und den Krankheiten—Heilmethoden der Priester—Diätetische Mittel-Befolgung ärztlicher Vorschriften—Arzneien der Eingeborenen—Massage, Dampfbäder. [X]

Kapitel XIX. 450–468

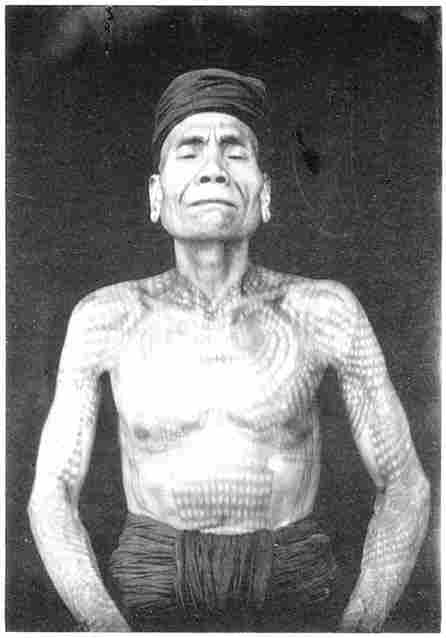

Allgemeines über Tätowierung—Unterscheidung dreier Gruppen—Vorschriften für Tätowierkünstlerinnen und Patienten—Tätowiergerätschaften—Ausführung und Folgen der Operation—Methoden der Tätowierung bei den verschiedenen Stämmen und Ständen—Seeentätowierung—Tätowierung der Kajan am Mendalam—Tätowiermuster—Tätowierung bei den Mahakamstämmen und den Kĕnja.

Kapitel XX. 469–493

Reise zur Küste: von Long Blu-u nach Long Tĕpai—Passieren der westlichen Wasserfälle—Flössen des Rotang—In Long Dĕho bei Bo Adjāng—Aufenthalt wegen Hochwassers—Ertrinken zweier Long-Glat—Ankunft Kwing Irangs—Weiterreise mit den Kajan—Passieren des Kiham Udang—Wiedersehen mit dem Kontrolleur in Long Bagung—Begegnung mit Kĕnja—Über Uma Mĕhak, Udju Halang, Ana und Tengaron nach Samarinda. [XI]

Bemerkungen über die Aussprache.

Alle einheimischen Wörter, die keine geographischen Namen oder Personennamen bedeuten, liess ich kursiv drucken. Während die Zeichen auf den gerade gedruckten Wörtern keiner weiteren Erklärung bedürfen, gelten in Bezug auf die Aussprache der Vokale in den kursiv gedruckten Wörtern die folgenden Regeln des allgemeinen linguistischen Alphabets1.

| a | in dem Deutschen | Tat, hat. |

| e̱ | in dem Deutschen | Bär, fett; |

| ẹ | in dem Deutschen | Weh; |

| i | in dem Deutschen | wir, mit; |

| ọ | in dem Deutschen | Mond; |

| o̱ | in dem Deutschen | Sonne; |

| o̤̱ | in dem Deutschen | Hörner; |

| o̤̣ | in dem Deutschen | König; |

| u | in dem Deutschen | Mut; |

| ṳ | in dem Deutschen | Tür; |

| ai | in dem Deutschen | Kaiser. |

| au | in dem Deutschen | Haut. |

| aṳ | in dem Deutschen | Häute. |

| e̥ | bezeichnet den dumpfen Vokal der deutschen Vor- und besonders Endsilben, z.B. be̥grabe̥n. | |

In den Inhaltsangaben und in den Überschriften der Seiten sind obige Zeichen bei den kursiv gedruckten Wörtern fortgelassen worden.

Um die Länge und die Kürze der Vokale und die Betonung anzugeben, sind die üblichen Zeichen ¯; ˘; und ´ verwendet worden. [XIII]

1 H. Steinthal in: Anleitung zu wissenschaftl. Beobachtungen auf Reisen von Dr. G. Neumayer.

Liste der Karten und Tafeln.

Kapitel I.

Erste wissenschaftliche Expedition nach Mittel-Borneo (1893–1894)—Pläne zu einem zweiten Versuch einer Durchquerung Borneos von West nach Ost—Zweite Reise (Februar 1896–Juni 1897) und deren Ergebnisse—Anlass zur Unternehmung der dritten Reise (Mai 1898–December 1900)—Ausrüstung—Dampfschiffahrt nach Pontianak—Fahrt auf dein Kapuas bis Putus Sibau—Zustände in Putus Sibau.

In den Jahren 1893 und 1894 rüstete die “Maatschappij tot bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën” (Gesellschaft zur Beförderung der naturwissenschaftlichen Forschung in den niederländischen Kolonieen) ihre erste grosse wissenschaftliche Expedition nach Mittel-Borneo aus; wesentlich unterstützt wurde sie dabei durch den damaligen Residenten S.W. Tromp1 der “Wester-Afdeeling” von Borneo, der sehr wohl begriff, dass eine Erweiterung der Kenntnis von Land und Volk auch in politischer Hinsicht von grosser Bedeutung sein musste.

Den Teilnehmern an der Expedition war zur Aufgabe gestellt worden, von der Westküste durch die bisher ganz unbekannten Gebiete des oberen Kapuas und oberen Mahakam bis zur Ostküste vorzudringen und während der Reise, so weit als möglich, naturwissenschaftliches Material zu sammeln und die Bevölkerung zu studieren.

In Kutei erhoben sich aber bald warnende Stimmen, welche auf die grossen Gefahren einer derartigen Unternehmung aufmerksam machten; daher nahm man von dem anfänglichen Plan Abstand und beschränkte sich auf die Erforschung des Flussgebietes des oberen Kapuas, in welchem vom November 1893 bis zum Oktober 1894 reiche Sammlungen auf botanischem, zoologischem, geologischem und ethnologischem Gebiete angelegt wurden. Dank der Unterstützung der Regierung durch Schutz- und Transportmittel konnten die Forscher, jeder in seinem Fache, gesondert tätig sein; während der Zoologe Dr. J. [2] Büttikofer und der Botaniker Dr. H. Hallier sich im Urwalde niederliessen, durchzog der Geologe Prof. G.A.F. Molengraaff ausgedehnte Landstrecken, um deren Formation kennen zu lernen und beendete seine Reise durch einen gelungenen Zug von Bunut südlich nach Bandjarmasin. Indessen jeder auf diese Weise die nötige Forschungsfreiheit genoss, lag mir, als dem Expeditionsarzte, die Verwaltung des Ganzen ob. Da meine ärztliche Hilfe von den Teilnehmern der Expedition selten beansprucht wurde, konnte ich in den Dörfern der Eingeborenen wohnen bleiben und von dort aus für die Zufuhr neuer Vorräte und die Anwerbung von Kuli Sorge tragen.

Teils aus Neugier, teils um ärztlichen Beistand zu erbitten, kamen bald ununterbrochen Eingeborene in meine Nähe, so dass ich Gelegenheit hatte, die Bevölkerung eingehend zu studieren und Ethnographica zu sammeln.

Nach zweimonatlichem Aufenthalt am Mandai, südlich vom oberen Kapuas, machten der Geologe, Prof. Molengraaff, und ich den Versuch, in das Gebiet des oberen Mahakam vorzudringen; wir mussten jedoch, obgleich wir bereits die Wasserscheide zwischen Kapuas und Mahakam überschritten hatten, auf Grund von Gerüchten, die der uns begleitende Kontrolleur über ernstliche feindliche Rüstungen seitens der Eingeborenen vernommen hatte, den Rückzug antreten. Auf dieser letzten sechswöchentlichen Expedition hatten die am Mendalam wohnenden Kajan, ein bis dahin so gut wie unbekannter Stamm, die Träger und Ruderer geliefert. Die Kajan am Mendalam sind nämlich mit denen am Mahakam verwandt und in ständigem Verkehr, daher sind sie auch die besten Kenner dieser dunklen Gebiete von Mittel-Borneo.

Ich war somit, um zuverlässige Auskunft über die Verhältnisse am oberen Mahakam zu gewinnen, hauptsächlich auf diesen Stamm der Kajan angewiesen. Zwar hatte schon im Jahre 1825 ein Europäer, Georg Müller, von der Ostküste aus den oberen Mahakam erreicht, aber sein Geleite von Pnihing und Kajan ermordete ihn nach dem Überschreiten der Wasserscheide im Flussbett des Bungan; mit dem kühnen Forscher gingen auch seine Aufzeichnungen zu Grunde, und die innersten Gebiete Borneos blieben unbekannt wie zuvor.

Während Prof. Molengraaff seine Reise nach Bandjarmasin antrat, liess ich mich also für zwei Monate bei diesem Stamm der Kajan am Mendalam in Tandjong Karang nieder und zwar mit demselben Resultat, wie sonst überall, dass ärztliche Hülfe, das Einkaufen von Ethnographica [3] und viel Geduld mit ihrer Eigenart mir alles Vertrauen gewanden, das eingeborene Stämme einem Fremden überhaupt schenken können. Als wichtigsten Vertrauensbeweis betrachtete ich ihre Erklärung, mich in das Gebiet des oberen Mahakam begleiten zu wollen, falls ich auf ihre Bedingungen zur Unternehmung der Reise eingehen wollte. Eine der für beide Teile wichtigsten war, dass ich, um nicht das Misstrauen ihrer Verwandten am Mahakam zu erregen, ohne bewaffnetes Geleite gehen sollte, was für mich so viel bedeutete, als dass ich mich ihnen vollständig ausliefern sollte. Ich fand eine teilweise Erklärung für diese Bedingung in dem Gefühl, das alle Eingeborenen in Mittel-Borneo bei der Begegnung mit etwas Neuem und Fremdem beherrscht, nämlich: der Angst. Da ich ausserdem wusste, dass es im eigenen Interesse der Dajak lag, der niederländisch-indischen Regierung keinen Anlass zur Unzufriedenheit zu geben, indem sie mir ein Leid zufügten, so beunruhigte mich diese Bedingung durchaus nicht.

Unter den interessanten Beobachtungen, die ich in dieser Zeit über den Charakter der Stämme von Mittel-Borneo machte, ist diejenige sicher die bedeutendste, dass die blutgierigen, wilden, Köpfe jagenden Dajak im Grunde zu den sanftesten, friedliebendsten und ängstlichsten Bewohnern dieser Erde gehören. Meine Erfahrungen stehen in dieser Hinsicht nicht nur in schroffem Gegensatz zu der allgemein verbreiteten Auffassung über die Dajak seitens der Europäer an den Küsten Borneos, sondern seltsamer Weise auch aller Reisenden, die bis jetzt Gelegenheit hatten, mit den mehr im Innern der Insel wohnenden Stämmen in Berührung zu kommen.

Da meine neuen Kajanfreunde mir allmählich auch zu verstehen gaben, dass es mit der feindlichen Gesinnung der Mahakambewohner nicht so schlimm bestellt sei, fasste ich auf meiner Rückreise nach Batavia den Plan, wenn irgend möglich, aufs neue den Versuch zu wagen, in das Gebiet des oberen Mahakam einzudringen und den Fluss bis zur Ostküste hinabzufahren.

In Batavia angelangt wurde ich jedoch sogleich als Arzt nach Lombok abkommandiert, wo die Bestürmung von Tjakra Negara (1894) und alle traurigen Folgen dieses entsetzlichen Kriegszuges uns Ärzte bald alle eigenen Pläne vergessen liessen.

Auch im Anfang des folgenden Jahres fanden wir selten Zeit, an etwas anderes, als an unsere Kranken zu denken, bis endlich der Westmonsun [4] uns weniger Patienten und mehr Kollegen brachte und es mir glückte, eine Versetzung nach Batavia zu erlangen.

Dankbar für die mir erhaltene Gesundheit und alles, was ich auf der prachtvollen Insel Lombok gesehen hatte, bestieg ich im Juli ein Schiff der “Paketfahrtgesellschaft”, welches mich nach Java brachte, und sechs Tage darauf führte mich die Bahn von Surabaja an den Ort meiner Bestimmung. Vier im idyllischen Garut verbrachte Tage verwischten den Eindruck aller Lomboker Schrecknisse, und bei meiner Ankunft in Batavia traten meine Borneopläne mir deutlicher als je vor den Geist.

Nach einigen Unterhandlungen mit dem Ausschuss der oben genannten niederländischen Gesellschaft in Batavia, zeigte sich diese bereit, meine Pläne zu unterstützen, und als dann auch der finanzielle Teil erledigt und die Zustimmung der Regierung erlangt war, konnte ich mit der Ausrüstung beginnen und im Februar des Jahres 1896 von Batavia über Pontianak mit der Expedition aufbrechen.

Überzeugt, dass die Unterhandlungen mit den Kajan Monate dauern würden, liess ich zwei Europäer: Demmeni und von Berchtold, von denen sich jener mit dem Photographieren, dieser mit der Erwerbung einer zoologischen Sammlung beschäftigen sollte, vorläufig in Batavia zurück; sie trafen mit mir erst im Mai am oberen Kapuas zusammen. Hier war es mir nach monatelangem Zusammenleben mit den Kajan am Mendalam endlich geglückt, diese ihrem Versprechen gemäss zur Teilnahme am Zuge nach dem Mahakam zu bewegen und die vorläufigen Vorbereitungen, wie das Einkaufen von Böten und grossen Quantitäten Reis, zu beenden; jedoch dauerte es noch bis zum 3. Juli, bis wir von Putus Sibau, dem wichtigsten Handelsplatz am oberen Kapuas, aufbrechen konnten. Im Laufe von zwei Monaten fuhren wir den Kapuas und darnach seine beiden Nebenflüsse Bungan und Bulit hinauf, zogen auf 800 m Höhe über die Wasserscheide und stiegen dann zum Penaneh, einem Nebenfluss des Mahakam, hinunter.

Der erste Empfang bei den dort ansässigen Pnihing liess nichts zu wünschen übrig, und auch während unseres achtmonatlichen Aufenthaltes bis zum April 1897 bei den anderen Stämmen am oberen Mahakam fiel nichts vor, was unser freundschaftliches Verhältnis gestört hätte. Es war anfangs mein Plan gewesen, nur zwei Monate bei ihnen zu bleiben, aber die herrschende Hungersnot liess uns nur die Wahl, uns ohne Unterbrechung von einem Stamme zum anderen führen [5] zu lassen, oder die Hungersnot am oberen Mahakam bis zum Eintritt der neuen Ernte mitzumachen. Wir wählten letzteres, da nur ein längerer Aufenthalt bei den Stämmen ein Ergebnis der Reise versprach, und es gelang uns, mit den Tauschartikeln bis zum letzten Augenblick hauszuhalten. Im April brachen wir mit Kwing Irang, dem obersten Häuptling der Mahakam-Kajan, bei dem wir uns niedergelassen hatten, nach dem unteren Mahakam auf, passierten die grossen Wasserfälle, die den Ober- und Mittellauf des Mahakam scheiden, und wurden vom Häuptling dem Sultan von Kutei übergeben, der uns mit dem Assistent-Residenten van Assen entgegengereist war.

Der langdauernde Aufenthalt im Herzen vom Borneo hatte uns in Stand gesetzt, unsere Umgebung eingehend zu studieren und so brachte ich, ausser bedeutenden Sammlungen auf naturwissenschaftlichem Gebiet, eine gründliche Kenntnis der Zustände, Sitten und Sprachen der Stämme am Mahakam mit nach Java.

Statt in einem Dorado der Wilden, wie es sich die Europäer gewöhnlich vorstellen, hatten wir unter Zuständen gelebt, von denen man sich in Europa schwer einen Begriff machen kann. Ausser den ungünstigen hygienischen Verhältnissen, welche eine Zunahme der Bevölkerung verhindern, hatten mich die Angst und Unruhe, in der diese Menschen ihr Dasein führen, betroffen. Jene sind, als Folgen des Klimas und der Eigenart der Bevölkerung, schwer zu bekämpfen, diese, hauptsächlich durch die Fehden der Stämme untereinander verursacht, sind sehr leicht zu beseitigen, sobald sich eine über diesen Stämmen stehende Macht mit der Schlichtung ihrer Zwistigkeiten befasst und Selbstwehr verhindert. Die Bahau fühlten, dass ihnen (lies vor allem fehlte; denn Kwing Irang wandte sich durch meine Vermittelung im Namen aller Stämme am oberen Mahakam an die niederländisch-indische Regierung mit der Bitte um Beschirmung.

Hierdurch wurde die indische Regierung veranlasst, eine neue Expedition auszurüsten, um festzustellen, auf welche Weise in den Gebieten des oberen Mahakam Ruhe und Sicherheit am besten herzustellen seien. Als Leiter dieser Expedition wurde ich gewählt, ferner der Kontrolleur 1. Kl. J.P.J. Barth und einige europäische und malaiische Gehilfen.

Obgleich politische Interessen bei diesem neuen Zuge das Leitmotiv bildeten, war es mir doch klar, dass seine Organisation aus verschiedenen Gründen die gleiche wie bei der früheren, so wohl gelungenen [6] Expedition von Pontianak nach Samarinda sein musste. Es handelte sich im wesentlichen darum, die Stimmung der Bevölkerung in bezug auf die Einsetzung einer festen Verwaltung auszukundschaften und auf die Schlichtung ihrer Zwistigkeiten mit benachbarten Stämmen Einfluss zu gewinnen. Hierzu war es, wie auch auf der vorigen Reise, notwendig, das Vertrauen der ängstlichen Bahau zu erwerben und sie durch ein monatelanges Leben und Arbeiten in ihrer Mitte an die Gegenwart von Weissen zu gewöhnen.

Da wir möglicherweise mit feindlich gesinnten Stämmen von Sĕrawak in Berührung kommen konnten, musste das gut bewaffnete Geleite so zahlreich sein, dass es im Notfall kräftigen Widerstand leisten konnte. Um zu verhindern, dass dieses, hauptsächlich aus Malaien bestehende Geleite während eines längeren Aufenthaltes in einem Stamme Anstoss errege und um es stets bei guter Stimmung zu erhalten, musste für seine ständige Beschäftigung gesorgt werden; das Gleiche galt auch für die Europäer. Ich wählte die Malaien daher derart, dass sie, ausser als Schutzsoldaten, auch auf wissenschaftlichem und praktischem Gebiet von Nutzen sein konnten, als Pflanzensammler, Jäger, Präparatoren, Ruderer u.s.w.

Eine grosse Menge Tauschartikel zu unserem täglichen Unterhalt, zum Einkauf von Ethnographica und zur Bezahlung der Kuli wurde wiederum mitgenommen. Wir mussten nämlich nicht nur trachten, unsere dajakischen Gastherren nicht zu verletzen, sondern auch, durch Einkaufen von allerhand Dingen, vielen im Stamme einen Vorteil und uns ihre Gunst zu verschaffen. Zur Erreichung dieses Ziels war auch, wie wir auf der letzten Reise erfahren hatten, ein gründlicher ärztlicher Beistand von grosser Bedeutung; daher gehörte ein reichlicher Vorrat an Arzneimitteln zu unseren wichtigsten Reiseartikeln.

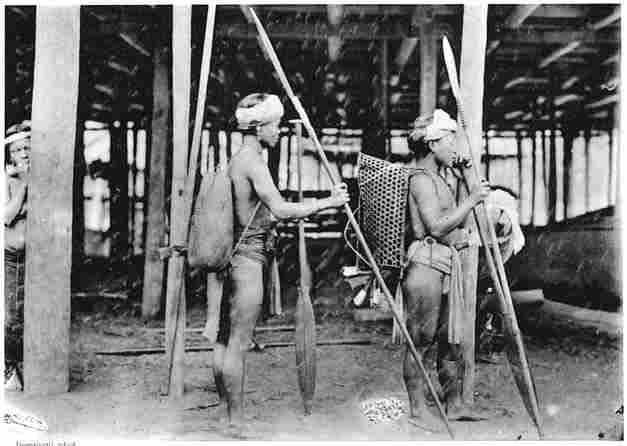

Mit Rücksicht auf die oben erwähnten Verhältnisse setzte sich meine Reisegesellschaft aus folgenden Gliedern zusammen: dem Kontrolleur J.P.J. Barth, der sich hauptsächlich mit dem Studium der allgemeinen Umgangssprache der Bahau, dem Busang, befasste; dem Photographen der vorigen Expedition, J. Demmeni; dem Topographen H.W. Bier; zwei Javanen aus dem botanischen Garten in Buitenzorg (Java) für die botanischen Sammlungen; dem Jäger und Präparator Doris für das Präparieren von Vögeln und Säugetieren und sechs anderen Javanen, die bereits Naturforscher auf Reisen begleitet hatten und im stande waren, als Mechaniker, Jäger, Fischer u.s.w. die verschiedensten [7] Dienste zu leisten. Zu meiner persönlichen Bedienung nahm ich Midan, meinen javanischen Diener der vorigen Reise, mit. An Vierfüsslern begleiteten uns zwei Jagdhunde; in Pontianak kaufte ich später noch zwei Wachthunde hinzu.

Überzeugt, dass uns die Küstenmalaien in Kutei Schwierigkeiten verursachen würden, falls wir auf dem eigentlichen Wege, den unteren Mahakam hinauf, zum oberen gelangen wollten—den Malaien ist nämlich selbst viel daran gelegen, ihren eigenen Einfluss im Hinterlande auszubreiten und den der Niederländer zurückzudrängen—mussten wir unsere Reise wiederum von Pontianak, an der Westküste, beginnen und uns von den Kajan wieder durch das unbewohnte Quellgebiet der grossen Flüsse zum oberen Mahakam geleiten lassen.

Auf der Reise im Jahre 1896 hatte, um den Landtransport mit einer kleinen Anzahl Leute möglich zu machen, die Ausrüstung so viel als möglich eingeschränkt werden müssen. Jetzt war die Besorgnis, durch ein grosses Geleite bei den Mahakamstämmen Misstrauen zu erwecken, zwar geringer, aber, in Anbetracht des Umstandes, dass die Verpflegung so vieler Menschen unterwegs an und für sich schon schwierig genug war, musste das mitzunehmende Gepäck auch diesmal auf ein Minimum reduziert werden.

Was die Kleidung betraf, so galt es, sie so zu wählen, dass sie sowohl dem Klima als den Strapazen standhalten konnte. Eine gute wollene Unterkleidung und eine warme Bedeckung nachts sind die besten Schutzmittel gegen Moskitos und Erkältungen; die Hauptursachen für das Entstehen der Malaria. Auch musste dafür gesorgt werden, dass die verpackten Kleidungsstücke und dass Bettzeug so wenig als möglich Gefahr liefen, nass zu werden.

Als Packkisten sind die bekannten Stahlköfferchen die geeignetsten. Sie halten, ausser unter Wasser, die Feuchtigkeit fern, zerbrechen nicht beim Fall auf Felsen und werden durch die Termiten nicht angetastet; sie dürfen jedoch sammt Inhalt nicht mehr als 20–25 kg wiegen.

Für die Nacht besassen wir starke Reiseklambu (Moskitonetze) aus fester Java-Gaze 1: 1: 2 m gross und so eingerichtet, dass sie mittelst Seilen in jedem beliebigen Raum ausgespannt werden konnten. Der untere Rand der Gaze war, ausgenommen an der Eingangsöffnung, wo das Zeug 1 m über einander schlug, an ein Stück double waterproof sheeting festgenäht. Sorgte man dafür, dass die Gazeenden am [8] Eingang dicht auf einander lagen, so war die Möglichkeit eines nächtlichen Besuchs von Ameisen, Schlangen, Skorpionen und Blutegeln so gut wie ausgeschlossen, und ich bin auch wirklich auf der ganzen Reise durch dergleichen Gäste nicht gestört worden. Die grosse Dichte der Gaze hielt auch die Moskitos und sehr kleinen aga oder murutu fern, welch letztere sehr empfindlich stechen, obgleich sie nicht grösser sind als eine Nadelspitze.

Die undurchlässige Unterlage schützte nachts vor Bodenfeuchtigkeit und bildete tagüber eine wasserdichte Umhüllung für das Klambu, ein kleines Kopfkissen und zwei Decken, die in sie eingepackt und mit Riemen festgeschnürt wurden.

Zur Bettausrüstung gehörte ferner noch eine dünne, mit Lederimitation überzogene Matratze, aus drei Teilen bestehend und daher leicht transportierbar.

Als Oberkleidung sind ein Anzug aus Khaki, Schuhwerk aus Leinwand und ein Korkhelm sehr geeignet. Zum Schutz gegen Blutegel, die lästigste Plage der feuchten Tropenwälder, ist es geraten, die Kleidung fest am Körper anschliessen zu lassen und die Beinkleider an den Knöcheln festzubinden oder zu knöpfen.

Eine besondere Sorgfalt muss auf die Wahl des Schuhwerkes verwendet werden; das Gehen mit blossen Füssen ist sehr unzweckmässig. Für schwieriges und unebenes Gelände sind, als Stütze für die Knöchel, hohe Schnürstiefel sehr empfehlenswert und zwar müssen sie, um das Wasser nach dem Durchwaten von Morästen und Lachen schnell abfliessen zu lassen, aus Leinwand hergestellt sein. Dünne, starke, nicht zu schwer beschlagene Sohlen verhindern am besten ein Gleiten auf Felsen und umgefallenen Baumstämmen. Lederne Gamaschen bewähren sich gut auf Märschen; hohe Wasserstiefel dagegen sind zu schwer.

Auch als Dachbedeckung eignet sich double waterproof sheeting seht gut, nur darf man es nicht lange der Sonne aussetzen, oder man muss es in diesem Falle mit Matten bedecken. Zur Aufrichtung eines Zeltes lehrte mich die Erfahrung, nichts anderes mitzunehmen als Stücke dieses Zeuges, die genügten, eine Fläche von 4 × 6 m zu überdecken. Der Tropenwald liefert stets viel dünnes Holz für Pfähle und Fussboden, so dass das Gerüst zu einer Hütte von den Dajak innerhalb einer Stunde im Walde gefällt und aneinander gebunden werden kann. Soll das Zelt nur einige wenige Nächte gebraucht werden, so sind Wände nicht erforderlich, da der Regen im Urwalde selten schräg niederfällt. [9]

Wegen der Unmöglichkeit, grössere Mengen von Lebensmitteln über Land mitzuführen, mussten auch die Europäer am Mahakam von dem leben, was die Bahauumgebung lieferte; nur für die Kranken wurden Konserven mitgenommen. Das Hauptnahrungsmittel bildete für alle der Reis-. für die Eingeborenen kamen am Kapuas noch getrocknete und später frische, im Fluss gefangene Fische hinzu; daher wurden auch einige Wurfnetze mitgenommen. Was die mitzuführenden Tauschartikel betraf, so hatte ich mich bereits früher davon überzeugt, welche Arten von Glasperlen und Zeug bei den einzelnen Stämmen besonders beliebt waren. Auch viele Kleinigkeiten wie: Fingerringe, Nadeln, Spiegeldöschen u.a. nahm ich mit, um sie zu gelegentlichen kleinen Geschenken zu verwenden.

Die Kisten, welche im Laufe der Reise geleert wurden, waren zur Aufnahme von Ethnographica und trockenen naturwissenschaftlichen Gegenständen bestimmt, während die zahlreichen Arzneiflaschen später zum Aufbewahren der Spirituspräparate verwendet wurden. Obgleich Formol als Konservierungsmittel einige Nachteile aufweist, war es doch zum Mitführen deshalb am geeignetsten, weil man es beim Gebrauch mit Wasser stark verdünnen kann; daher wurde nur wenig Alkohol mitgenommen. Für das Konservieren kleiner Tiere leisteten uns kleine Kisten voll zylinderförmiger Gläser mit abschraubbaren metallenen Deckeln gute Dienste.

Es konnte beinahe die ganze Ausrüstung in Batavia angeschafft werden, mit Ausnahme einiger Apparate für Höhenmessungen und Photographie, welche in Europa bestellt werden mussten, und einiger Tauschartikel, die nur in Singapore, von wo aus europäische Produkte hauptsächlich in Borneo eingeführt werden, zu erhalten waren. In allen Teilen des indischen Archipels besitzen die Eingeborenen in bezug auf Tauschartikel ihre besonderen Liebhabereien, so dass nur solche unter ihnen gangbar sind, welche an dem Ort gekauft wurden, von dem aus sie für gewöhnlich eingeführt werden. Bei den Stämmen von Borneo finden hauptsächlich bestimmte Arten von Glasperlen Beifall, die in Java nicht beliebt und daher auch nicht käuflich sind, obgleich sämmtliche Glasperlen in Europa verfertigt werden. Da sowohl diese Perlen als auch bestimmte Elfenbeinarmbänder, die von den Chinesen speziell für die Bahau- und Kĕnjastämme von Nord-Ost-Borneo gearbeitet werden, nur in Singapore zu haben waren, musste ich, zur Vervollständigung unserer Ausrüstung, erst noch eine Reise nach dieser Stadt unternehmen. [10]

Einen Teil des Proviantes und der Tauschartikel sandte ich von Batavia aus direkt an die Ostküste von Borneo an den Residenten von Samarinda zur Aufbewahrung; ich hatte mir nämlich vorgenommen, wenn unser Zug von West nach Ost glücklich beendet sein würde, nochmals ins Innere der Insel zurückzukehren, um in das nordöstlich gelegene gänzlich unbekannte Stammland aller Bahau und Kĕnja, das Quellgebiet des Bulungan, vorzudringen.

Zu meinem Verdruss musste ich, wegen der zu langen Dauer der Reisevorbereitungen, die beste Reisezeit verstreichen lassen. Die kleinen Quellflüsse des Kapuas sind nämlich nur in der Trockenzeit, der Zeit nach der Ernte, befahrbar und so kann man die Kajan auch nur zwischen Juni und September zur Teilnahme an einer Expedition bewegen.

Endlich, am 18. Mai, schiffte ich mich in einem kleinen Dampfer der “Paketfahrtgesellschaft” in Batavia nach Pontianak ein.

Am folgenden Tage fand meine Reiseungeduld einige Ablenkung durch den Aufenthalt unseres Dampfers in Billiton; das Aus- und Einladen von Gütern mit Hilfe von Fähren der sehr eigenartigen Seka (schwärmende Fischerbevölkerung) bot manches interessante Bild. Von ihren schwimmenden und lebhaft bewegten Wohnungen aus tauchten die Seka ins kristallklare Wasser nach Geldstücken, die wir hineinwarfen, und schienen sich in der blau-grünen Tiefe ebenso sicher zu fühlen, wie andere auf dem Festlande. Jedoch, trotz allem Schönen, was ich sah, und allem Interessanten, was mir der Steuermann über das Leben dieser Fischerbevölkerung erzählte, war es für mich doch eine Erlösung, als Borneo beim Erwachen am anderen Morgen in Sicht war und das Schiff bereits kehrte, um sich zwischen dem für Uneingeweihte unentwirrbaren Labyrinth von Grün, das in Form von Inseln und weit ins Meer hineinragenden Landzungen buchstäblich aus dem Wasser hervorstieg, hindurchzuwinden. Auch zur Ebbezeit ist hier kein festes Land zu sehen; die hie und da braune Farbe des Wassers deutet nur auf ausgedehnte Moderbänke. Der höchsten Erhebungen dieser Bänke hat sich eine eigentümliche Vegetation bemächtigt, die, mit Hilfe eines mächtigen Gerüstes von zahllosen Luft- und Stützwurzeln, nicht wenig dazu beiträgt, die vorhandenen Untiefen zu befestigen und weitere Anschwemmungen zu befördern.

Nur sehr langsam näherten wir uns diesen trügerischen grünen Streifen, die mit zweifelhaftem Recht den Namen Küste führten; als Verkünder des weit in der Ferne in einzelnen undeutlichen Bergspitzen sichtbaren [11] Festlandes begrüssten wir sie aber doch mit Freuden. Still glitt unser Fahrzeug über die spiegelglatte dunkle Wasserfläche, während die strahlende, aber noch nicht lästig warme Sonne mit ihrem leuchtenden Glanz das ernste Bild in eintönig grüner Umrahmung zu beleben trachtete. Weder Mensch noch hier waren anwesend, um den ersten überwältigenden Eindruck dieses grossen aequatorialen Landes in seiner beklemmenden Majestät zu brechen.

Zwischen den vielen, aus dem Wasser emporsteigenden Wäldchen steuerte der Kapitän sein Schiff, nach einigen nur ihm bekannten Kennzeichen, in der Richtung der Kubu, der südlichsten und schiffbarsten Mündung des Kapuas. Auch diese Einfahrt liess viel zu wünschen übrig; denn wir mussten einige Zeit warten, bis die Flut so hoch gestiegen war, dass sie uns über die Moderbank in die noch immer durch eine grüne Mauer verborgene Flussmündung tragen konnte. Mehr die Zeit, als die Tiefe des Wassers, gaben endlich das Zeichen zum Weiterdampfen; als wir uns nach einer scharfen Biegung vor der ungefähr 40 m breiten Öffnung in der grünen Mauer befanden, sah das aufgewühlte Wasser verdächtig moderfarbig aus. Da es sich aber darum handelte, ob wir hier noch zwölf Stunden warten sollten, oder nicht, wollten wir doch lieber probieren, ob unser Dampfer nicht ebenso gut durch den Moder als durch das Wasser dringen konnte. Mit vollem Dampf wurde die Schraube durch das braune Wasser getrieben, aber gleich darauf fühlten wir den Kiel durch eine teigige Masse gleiten, die Schnelligkeit verminderte sich, und plötzlich befand sich der ganze Vorderteil des Dampfers in einem Wald von Nipapalmen.

Zum Glück war dieser unbeabsichtigte Abstecher nicht verhängnisvoll, denn von einem festen Ufer war auch hier keine Rede, so dass das völlig auf die Moderbank geschobene Schiff. nach eigenen Drehungen der Schraube in umgekehrter Richtung, bald wieder mitten in der Kubu schwamm und seine Fahrt wieder aufnehmen konnte. Bald begann sich zu beiden Uferseiten der Reichtum der tropischen Vegetation zu entfalten; die federförmigen Blätter der Nipapalmen (Nipa fruticans Thb.) bildeten dabei stets einen lichtgrünen Saum um den dunkleren Urwald.

Das Fahrwasser machte viele Krümmungen und wurde hie und da so eng, dass es nur für einen kleinen Dampfer mit kräftigem Steuerruder passierbar war. Bisweilen fuhren wir, um besser wenden zu können, so dicht unter den Bäumen hindurch, dass wir vor ihren über [12] das Verdeck streichenden Ästen flüchten mussten. In einigen Stunden befanden wir uns endlich in einer breiten Flussverzweigung, an deren Ufern festes Land und Spuren von Kultur sichtbar waren. Kokospalmen erhoben ihre hohen Federkronen über die niederen Uferbäume, und für Eingeweihte wurde ein Fusspfad zu den malaiischen Wohnungen, die nach alter Gewohnheit sorgfältig hinter dem schützenden Wall von Uferbäumen verborgen lagen, sichtbar. Erst später erschienen auch einige Malaien in langen, schmalen, kaum über die Wasserfläche hervorragenden Böten; sie ruderten, um die Strömung zu vermeiden, unter dem Ufergebüsch.

Je weiter wir fuhren, desto zahlreicher wurden die den Reichtum dieser Gegenden bildenden Kokosnusspflanzungen. Die Eingeborenen waren hier weniger scheu; die Kinderschar geriet sogar beim Erblicken des Dampfbootes in fröhliche Erregung.

In wenigen Augenblicken waren alle Nachen mit kleinen Ruderern in Paradieseskostüm besetzt, die mit Rudern, Stöcken und Händen so schnell als möglich in die Mitte des Stromes zu gelangen suchten, wo ihre äusserst ranken Fahrzeuge von den Wellen unseres Dampfers so lange umhergeschleudert wurden, bis sie Wasser fassten und umschlugen. Dann plätscherte die braune Bemannung unter fröhlichem Gelichter im Flusse herum, kehrte das Boot wieder um, entfernte mit einigen geschickten Bewegungen das Wasser und schwang sich wieder in den Nachen.

Als wir uns gegen Mittag dem Hauptstrome näherten, erlangte die Wasserfläche eine Breite, wie sie im indischen Archipel nur die stolzen Ströme von Borneo aufweisen.

Auf der spiegelblanken Fläche war, bis wir Pontianak, den Hauptort an Borneos Westküste, erreichten, kein lebendes Wesen zu sehen. Jetzt belebten sich aber die Ufer. Die Häuser standen dicht bei einander und vereinigten sich, besonders am linken Ufer, zu einem langen malaiischen kampong (Dorf). Nach ihrer Bauart zu urteilen, hatten die Malaien auch hier den Begriff des Festlandes noch nicht zu fassen vermocht; denn vom erkennbaren Ufer aus erstreckten sich ihre Pfahlbauten bis weit in den Fluss hinein, wo noch einzelne, auf grossen treibenden Baumstämmen gebaute Häuser den Übergang von festen Wohnhäusern zu Fahrzeugen vervollständigten. Aus der Ferne war der Anblick der unregelmässig bei einander liegenden Gebäude mit der grau-braunen atap (Dachbedeckung von Palmblättern) und den [13] schwarzen Holzdächern recht hübsch, und die vielen, den Verkehr vermittelnden Ruderbötchen gaben dem Ganzen ein besonders lebhaftes Gepräge. In der Nähe jedoch machten sich die unschönen Farben der schlecht unterhaltenen Wände und Dächer zu sehr geltend; das Gleiche war auch beim Palast (dalam) des malaiischen Sultans der Fall, von dem ein Europäer etwas anderes als ein Durcheinander grosser, unansehnlicher Hütten erwartete.

Wir fuhren jetzt am anderen Ufer einer Reihe buginesischer Behausungen entlang, hinter welchen die hässlichen Hinterhäuser des sehr grossen chinesischen pasar (Markt) zum Vorschein kamen. Keines dieser Gebäude war auf den Grund gebaut; alle standen auf Pfählen im Morast; selbst die bis 10 m breiten Strassen bestanden aus Planken, die auf Pfählen ruhten.

Einen freundlicheren Eindruck machte der europäische Teil der Ortschaft; er dehnte sich mit seinen netten weissen Häusern und grossen Gärten zwischen dem üppigen Grün des Ufers aus.

Verglichen mit Batavia ist Pontianak ein kleiner Ort; als wir uns dem Anlegeplatz näherten, erinnerte ich mich aber, wie einst, nach dreijährigem Aufenthalt auf meinem nördlicher gelegenen Posten Sambas, dieser Anblick einen ganz anderen Eindruck auf mich machte. Damals, an kleine, graue, malaiische oder schmutzige, dunkle, chinesische Häuser gewöhnt, dachte ich unwillkürlich: “wie ist Pontianak doch gross und schön!” Die Bewunderung schwand aber, bei näherer Überlegung, auch damals schnell, und ich musste über die Veränderung lachen, die der Mensch unter dem Einfluss seiner Umgebung unmerklich erleidet.

Erklärlicher ist die Stimmung eines Offiziers, der mir erzählte, dass ihm Tränen in die Augen traten beim Gedanken, dass er hier einige Jahre verbringen sollte. Und doch—hat man hier längere Zeit gelebt—so nehmen die meisten mit Wehmut Abschied. Der “erste Posten” wird stets besonders lange in treuer Erinnerung bewahrt. Ist man an die Unstätigkeit einer indischen Laufbahn einmal gewöhnt, so fällt es einem leichter, angeknüpfte Bande wieder zu lösen, aber die beim Abschied vom ersten Posten vergossenen Tränen sind wahr, und die herzlichen Abschiedsworte, die man den das Geleite gebenden Bekannten zuruft, sind im. Augenblicke wirklich empfunden.

Bei Ankunft unseres Postdampfers stand, obgleich niemand erwartet wurde, “ganz Pontianak” in der Mittagsglut auf dem Stege, umgeben von zahlreichen Eingeborenen mit und ohne Uniform. [14]

Was das Hotel in Pontianak betraf, so hatte es seit meinem letzten Aufenthalt ebenfalls den Wechsel alles Irdischen erfahren, zum Glück aber nicht dabei verloren, Der frühere Besitzer, der, obwohl etwas braun, doch bei jedermann unter dem echt holländischen Namen Piet bekannt war, hatte sich mehr für seinen vorteilhaften Handel in Orang-Utanen und Orchideen als für den Gang seines Hotels interessiert, so dass dieses, nach dem Urteil von Kennern indischer Gasthäuser, unter seinem Interesse und Wirken auf zoologischem und botanischem Gebiet etwas zu leiden hatte.

Ob ihm nun seine vermittelnde Rolle zwischen europäischen Wissenschaftlern und Liebhabern und den Dajak des Inneren auf die Dauer nicht mehr gefiel, oder ob ein Wink des Residenten, der durch Erteilung einer Regierungsunterstützung auf die Führung des Gasthauses Einfluss hatte, das Seine dazu beigetragen, konnte ich aus der Ortschronik nicht sicher feststellen; so viel aber war gewiss, dass Piet jetzt am jenseitigen Flussufer in einer neu errichteten Ölfabrik tätig war und dass wir bei dem neuen Wirt auf reinerem Tisch und besser speisten, als es früher der Fall gewesen.

Der Einfluss der sich immer mehr ausbreitenden europäischen Industrie, der auch Pontianak aus dem Schlaf zu wecken drohte, hatte leider noch nicht zu eingreifenden und sehr notwendigen Verbesserungen seines Hotelgebäudes geführt. Das auf Pfählen in einer Schlammgrube errichtete Holzgebäude schien nämlich mit einem grossen Teil der Ortschaft im Einsinken begriffen zu sein. Bei dieser ständigen Abwärtsbewegung hatte der vor den Häusern dem Ufer entlang laufende Griessweg immer den Vorsprung; denn, nach dem was die Leute erzählten, musste er jedes Jahr mindestens um einen halben Meter erhöht werden, damit er nicht mehrere Male im Jahre unter den braunen Wassern des Kapuas verschwinde und ein Jagdgebiet der Krokodile werde, denen bereits etliche Menschen und Hunde zum Opfer gefallen waren.

Um meinen Aufenthalt nach Möglichkeit abzukürzen, hatte ich schon von Batavia aus an den Residenten von Pontianak die Bitte gerichtet, grössere Mengen gesalzener Eier, gedörrter Fische, Tabak u. dergl. für mich einkaufen zu lassen. Zu meiner angenehmen Überraschung hatte der Resident auch bereits das Salz, welches wir für den Selbstgebrauch vor allem aber als kostbaren Tauschartikel für die Bahau in grossen Mengen nötig hatten, luftdicht in verlötete Blechkisten zu je 20 kg Gewicht verpacken lassen. [15]

Wir nahmen 40 dieser Kisten mit und gebrauchten deren 30 am Mahakam.

An anderen notwendigen Artikeln entdeckte ich auf dem chinesischen Markt nicht viel Brauchbares; nur selten fand ich eine Partie Glasperlen, Tücher oder schwarzen Kattuns in der erforderlichen Verpackung. Die erleichterte Dampferverbindung mit den höher am Kapuas gelegenen Ortschaften hatte auch hier zur Folge gehabt, dass die Zwischenhändler verschwanden und die kleinen Händler von oben ihre Bestellungen direkt nach Singapore richteten.

Weit besser bediente man uns mit kadjang (Palmblattmatten) und allem, was mein Küchenjunge Midan, um mir in einer Gegend ohne toko (Läden) und pasar (Markt) eine gute Mahlzeit bereiten zu können, für nötig hielt. Da er hierin am meisten Sachkenntnis besass, konnte ich ihm die Küchensorgen getrost überlassen.

Der Resident hatte uns, gleich nach meiner Ankunft, seine Jacht “Karimata” zur Verfügung gestellt, so dass wir schon am 24. Mai nach Putus Sibau, unserem nächsten Halteplatz, weiterreisen konnten.

Dank der Zuvorkommenheit des Residenten durften wir die mitzunehmenden Leute unter den bewaffneten eingeborenen Schutzmannschaften selbst wählen; wir suchten diejenigen zu gewinnen, welche bereits bei der topographischen Aufnahme des Kapuasgebietes und bei den militärischen und wissenschaftlichen Expeditionen der letzen 10 Jahre als Geleite gedient hatten und an das Leben in der Wildnis, fern von ihrer Familie und der vertrauten Umgebung, gewöhnt waren. Zur Anwerbung dieser Soldaten begab sich Barth später von Sintang nach seinem früheren Wohnplatz am Melawie, Nanga Pinoh, und holte uns nachher am oberen Kapuas wieder ein.

Ich nahm also von Pontianak Abschied und zwar mit dem stillen Wunsch, dass mich die Westküste vor der Hand nicht wiedersehen sollte. Auf dem Flusse zeigte sich die gleiche Aussicht, wie einige Tage zuvor, nur wurden die Ufer eintöniger, weil die Nipa nur so weit wächst, als das Brackwasser reicht, also etwas über Pontianak hinaus.

Die breiten stillen Ströme bieten nur wenig Abwechslung; das Dampfschiff vertreibt Krokodile und Affen, die sich sonst zu zeigen pflegen, und der Waldrand ist zu weit entfernt, als dass man seine Schönheit wirklich geniessen könnte. Jetzt war er nur als schmaler Saum längs der Wasserfläche bemerkbar; auf der vorigen Reise hatte ich aber [16] einen unvergesslichen Eindruck von ihm erhalten. Damals machte ich die Fahrt mit einem ausgedienten Regierungsdampfer; infolge der starken Anspannung brach eine Maschinenstange, so dass wir lange liegen bleiben und mit einer kleinen, an Bord befindlichen Schmiede den Bruch zu heilen suchen mussten. Als die Schmiede an Land gebracht wurde, bekam ich, durch den Vergleich mit den am Ufer arbeitenden Menschen, einen Begriff von den riesenhaften Dimensionen der Urwaldbäume. Für gewöhnlich verliert man in der Beurteilung der Tropennatur gar bald jeden Massstab.

Die Landschaftsbilder, die sich auf der weiteren Fahrt vor uns entrollten, hatten viel Europäisches an sich; mit der Nipa waren nämlich die charakteristischsten Repräsentanten des Pflanzenreichs im indischen Archipel, die Palmen, verschwunden; sie zeigen sich in den aequatorialen Wäldern Borneos, mit wenigen Ausnahmen, nur da, wo der Mensch sie hinpflanzte. Gewöhnlich geben ihre Federkronen den Ort an, an dem Menschen wohnen oder gewohnt haben. Erblickt man daher einen Tropenwald aus der Ferne, von oben oder von der Seite, so sieht man nur Laubbäume; aus der Nähe betrachtet verschwindet jedoch dieses europäische Äussere; das einfarbige Bild löst sich nach der grossen Verschiedenheit der tropischen Baumarten, die hier neben, über und durch einander wachsen, in eine unendliche Mannigfaltigkeit grüner Schattierungen auf.

Während der beinahe zwei mal 24 Stunden dauernden Fahrt nach Sintang verändert sich die Gegend nur wenig; der Strom wird breiter und breiter, bis bei Tajan, dem Wohnplatz eines Kontrolleurs, die Ufer 1500 m von einander entfernt sind, so weit, dass man die Bäume der gegenüberliegenden Seite schwer unterscheiden kann. Der Dampfer hielt nicht an, um dem Beamten Nachrichten von der Aussenwelt zukommen zu lassen, die ihm in seinem Einsiedlerleben, als einzigem europäischen Repräsentanten der Regierung, einige Abwechslung gebracht hätten. Der Kontrolleur verwaltet ein Gebiet von der Grösse einer Provinz seines Vaterlandes, auf dem sich jedoch nur hie und da eine Niederlassung von Dajak oder Malaien unter dem panembahan (Fürst) von Meliau befindet.

Endlich brachten einige Hügelreihen mit unregelmässigen Formen etwas Abwechslung in das Bild; sie waren aber nicht hoch genug, um die majestätische Wasserfläche zu beherrschen. In der ersten Nacht passierten wir Sanggau, an dem wir vorbei dampften, um so schnell [17] als möglich Sintang zu erreichen. Am 26. Mai erwachten wir dort; um unsere Nachtruhe nicht zu stören, hatte der Kapitän kein Signal mit der Dampfpfeife ertönen lassen.

An der Mündung der Mĕlawie erbaut, hat Sintang, wie alle grossen malaiischen Wohnplätze, eine vorzügliche Lage, um auf den Handel der im Gebiet der Mĕlawie wohnenden Dajak einen beherrschenden Einfluss auszuüben, d.h., nach malaiischer Auffassung, so viel Steuern als möglich zu erpressen. Diesem erhebenden Streben der malaiischen Fürsten ist nun durch die indische Regierung Zaum und Zügel angelegt worden; aber sie haben doch stets eine starke Festung mit 150 Mann Besatzung vor Augen nötig, um sich in ihre Beschränkung zu fügen.

Zu meiner Freude konnte ich in Sintang verschiedene alte Bekannte begrüssen; im übrigen hatte ich aber keinen Grund, mich hier lange aufzuhalten, denn auf dem Markt fand ich nur einen einzigen für den oberen Kapuas brauchbaren Artikel. Ich setzte jetzt alle Hoffnung auf den Markt von Bunut und auf die Chinesen, die von dort aus in grossen, verdeckten Magazinböten ihre Handelsartikel nach Putus Sibau hinaufrudern.

Nachdem wir in Sĕmitau, einer Station auf unserer ersten Expedition im Jahre 1894, den Kontrolleur besucht hatten, ging es schnell den Fluss aufwärts bis nach Bunut, das wir am 28. Mai abends erreichten. Weiter aufwärts wurde die Fahrt nachts gefährlich wegen der grossen abwärts treibenden Baumstämme und der im Fluss versunkenen Stämme (einige Eisenholzarten haben ein sp. Gewicht von etwa 1.2), die bei Hochwasser durch den starken Strom immer weiter verschoben werden.

Oberhalb Semitau trugen die Ufer des Kapuas einen anderen Charakter; die ununterbrochene Buschvegetation war verschwunden, man sah nur niedriges Strauchwerk, das auf den von Malaien und Dajak verlassenen ladang (trockenen Reisfeldern) aufgeschossen war.

Der chinesische Markt in Bunut enttäuschte mich, was seinen Vorrat an Perlen und seidenen Tüchern betraf, zum Glück nicht; wir waren aber doch schon um 8 Uhr morgens mit unseren Einkäufen fertig und konnten sogleich weiter nach Putus Sibau hinauf fahren.

Unterwegs hatte ich aufs neue Gelegenheit, mich davon zu überzeugen, mit welcher enormen Schnelligkeit sich das Pflanzenreich eines verlassenen Kulturbodens wieder bemächtigt. Vor zwei Jahren hatte ich mich über die grosse Zahl der am linken Ufer angelegten Reisfelder [18] gewundert, jetzt war von diesen wenig mehr übrig; das Ufer war überall gleichmässig von derselben Strauchvegetation von 10–15 m Höhe bedeckt.

Dank dem hohen Wasserstande, konnten wir unsere Fahrt über Untiefen und versunkene Baumstämme ungehindert fortsetzen, bei den letzten Strahlen der untergehenden Sonne Putus Sibau erreichen und bei der mir wohlbekannten kubu (Blockhaus) auf dem Floss anlegen. Diese kubu, deren es am oberen Kapuas zahlreiche giebt, sind viereckige, ungefähr 2 m über dem Boden errichtete und rund herum mit Palisaden umgebene Gebäude, die etwa 10–20 mit Beaumontgewehren bewaffneten Eingeborenen als Wohnhaus dienen. Unter Aufsicht des Kontrolleurs stehend haben diese Soldaten für die Aufrechterhaltung der Ruhe zu sorgen, zugleich müssen sie dem Beamten auf seinen Reisen, die hier stets zu Wasser ausgeführt werden, als Ruderer dienen.

Putus Sibau liegt am Kapuas vor der Mündung seines rechten Nebenflusses Sibau und ist der höchste Punkt, den Dampfer bei hohem Wasserstande noch erreichen können. Weiter oberhalb engen grosse Geröllbänke das Flussbett in Trockenzeiten stark ein und verursachen in Regenzeiten wiederum so heftige Stromschnellen, dass auch kleine Dampfbarkassen nur in den günstigsten Fällen weiter hinauffahren können. Lange bevor man in Putus Sibau an eine Dampferverbindung dachte, hatten die Malaien die grosse Bedeutung dieses Ortes bereits begriffen und hier ihre letzte Niederlassung im Binnenlande gebaut. Bis vor kurzem waren sie hier Alleinherrscher; ihren Hauptunterhalt bildete der Handel mit den wichtigsten der benachbarten Dajak Stämme: den Kajan-, Taman-, Kantu- und Sibau-Dajak; einen Nebenerwerb bildete das Sammeln von Buschprodukten.

Als nach Einsetzung der niederländischen Verwaltung den ständigen Fehden der Stämme untereinander und besonders den Einfällen der Batang-Lupar aus Sĕrawak ein Ende gemacht wurde, wagten sich sehr bald auch die Chinesen bis Putus Sibau hinauf. In langen Ruderröten fuhren sie in 3–4 Tagen den Kapuas von Bunut aufwärts, um ihre Waren vom Markt in Bunut hier an den Mann zu bringen. Die niederländische Regierung verweigerte ihnen aber das Niederlassungsrecht, das sie sich wohl auch nicht sonderlich wünschten, da der Kontrolleur weit ab, in Sĕmitau, wohnte und die Malaien ihre Konkurrenten, durch deren Gegenwart ihrem Monopol auf den betrügerischen Handel mit [19] den Dajak ein Ende gemacht wurde, mit scheelen Augen ansahen. Das Wohnen in Böten bietet den Chinesen ausserdem den grossen Vorteil, dass sie sich bei drohender Gefahr schnell aus dem Staube machen können, was in dieser Gegend, wie es sich in den letzten Jahren erwiesen, oft sehr wünschenswert war.

Wenige Jahre vor unserer ersten Expedition 1894 waren, auf das Gerücht eines grossen Einfalls der Dajak aus Sĕrawak hin, alle Händler aus Putus Sibau nach Bunut geflüchtet; die Bevölkerung selbst lebte seit dem grossen Plünderungszug der Batang-Lupar am oberen Mahakam 1885 in ständiger Angst.

Bei meiner Ankunft jedoch waren alle schreckenerweckenden Gerüchte längst vergessen und seit meinem ersten Besuch in Putus Sibau hatten viele Veränderungen stattgefunden. Der Resident hatte es nach der ersten wissenschaftlichen Expedition für ratsam gehalten, den malaiischen Distriktsaufseher von Putus Sibau durch einen Kontrolleur, den Herrn Westenenk, zu ersetzen und dieser hatte dafür gesorgt, dass das Äussere des malaiischen Dorfes, das, wie überall am Kapuas, aus einer Reihe niedriger Häuser am Flussufer bestand, wesentlich verbessert worden war; ausserdem hatte er den chinesischen Händlern das Niederlassungsrecht gewährt.

Auf dem rechten Ufer, das hoch gelegen war, und nicht, wie das steile linke, bei jedem Hochwasser ein Stück Boden durch Absturz verlor, waren eine Reihe chinesischer Häuser im Bau begriffen; sie schlossen sich dicht an einander und waren durch eine lange Galerie unter ihrem gemeinsamen Dache verbunden.

Hier war also der Grund zu einem neuen festen Handelsplatze mit ansässiger. Bevölkerung gelegt, für die umliegenden Gebiete ein Ereignis von grösster Bedeutung, da die Aufsicht eines europäischen Beamten den allzueifrigen Bemühungen der Händler, sich auf Kosten der harmlosen Eingeborenen zu bereichern, eine Grenze setzte. Eine weitere wichtige Folge der Gewährung des Niederlassungsrechtes war, dass die chinesischen Handelsdampfer jetzt nicht mehr in Bunut Halt machten, sondern direkt bis Putus Sibau hinauffuhren, wodurch die Preise der eingeführten Waren sanken und die der Buschprodukte stiegen.

So konnte auch ich meine Einkäufe jetzt ebensogut in Putus Sibau als in Bunut machen, was mir, besonders später beim Zuge an den Mahakam, sehr zu statten kam. [20]

Ein Teil der kleineren malaiischen und chinesischen Händler hatte jetzt gerade schwere Zeiten zu bestehen, da einige andere, reiche, von weit unten heraufgekommene Konkurrenten sich besonders des Handels mit Buschprodukten zu bemächtigen suchten.

Eine wichtige Rolle bei dieser Art von Handel spielt das Vorschusswesen: ein Malaie oder Dajak, der in den Urwald zieht, um Buschprodukte zu suchen, erhält von einem anderen Malaien oder Chinesen auf Kredit eine Ausrüstung an Kleidern, Werkzeugen und besonders an Reis unter der Bedingung, dass er später mit dem, was die Expedition an Rotang, Guttapercha und Kautschuk liefern wird, das Geliehene reichlich zurückbezahlt. Sind die Buschproduktensucher einmal fort, so ist eine Überwachung ihrer Arbeit oder eine Bestimmung des Termins ihrer Rückkehr fast unmöglich, da sie wochenlang in unbewohntem Lande die Flüsse hinauffahren und man sie in den Bergen des Urwaldes schwer erreichen kann.

Meistens sind es Malaien, die sich ganz dem Sammeln von Buschprodukten widmen; ihr angeborener Hang zum Nomadenleben und die eingebildete Freiheit, die sie im Urwalde geniessen, treibt viele dazu, ihre Dörfer am unteren und mittleren Kapuas für Jahre zu verlassen; ihnen schliessen sich auch manche, von bösem Gewissen geplagte Leute an, um dem Gefängnis zu entgehen.

In Gegenden, die reich an Rotang und Guttapercha sind, trifft man daher eine sehr zweifelhafte Gesellschaft malaiischer Abenteurer an; sie wissen sich jedoch auch das Leben im Urwalde gemütlich zu machen. So bildete 1896 der Oberlauf des Kréhau, des linken Quellflusses des Kapuas, das Zentrum des Buschverkehres; man baute dort, in nächster Nähe der Buschprodukte, Wohnungen. Händler brachten die nötigen Waren, die wegen des schwierigen Transportes sehr teuer wurden; aber die Möglichkeit, die man dort genoss, der Leidenschaft für Kartenspiel und Hahnengefechte ungestraft fröhnen zu können, wog manche Nachteile auf. Aus Mangel an Frauen vergriffen sich die Malaien an denjenigen der in der Nachbarschaft schwärmenden Punan und Bukatstämme; das kostete ab und zu allerdings einen Kopf—aber was riskiert man nicht alles der goldenen Freiheit wegen!

Unternehmendere Malaien dingen bisweilen für einige Monate zu einem bestimmten Lohn Kajan- oder Taman-Männer und ziehen mit ihnen in den Wald. Wird eifrig gesammelt, so bildet das Buschproduktesuchen eine lohnende Beschäftigung, der am Kapuas viele [21] einen gewissen Wohlstand zu danken haben. Die Malaien sind aber im Busch wie zu Hause einer regelmässigen Arbeit abgeneigt.

Haben sie eine so grosse Menge Guttapercha und Rotang beisammen, dass sie von ihrem Ertrag einige Zeit leben und geniessen können, so tritt ihre Sucht zum Faulenzen und ihre Leidenschaft für Würfelspiel und Frauen so sehr in den Vordergrund, dass die Arbeit im Stich gelassen wird, bis die Not sie wieder zu ihr treibt. Unter diesen Umständen regt auch der Gedanke an die fernen Gläubiger nicht zur Arbeit an. Auf viele wirken diese Verhältnisse geradezu lähmend; denn sie machen stets neue Schulden, deren Tilgung immer schwieriger wird.

Begreiflicher Weise ist unter derartigen Verhältnissen das Ausleihen auf Kredit für die Händler mit grossem Risiko verbunden und bietet nur denjenigen Vorteil, die im Stande sind, mit auf den Arbeitsplatz zu ziehen und ihre Schuldner zu beaufsichtigen. In dieser Beziehung sind die kleinen Händler den grossen gegenüber im Vorteil.

Geld spielt bei diesen Handelskontrakten selten eine Rolle. Sowohl Malaien als Dajak lassen sich ihre Produkte mit Kattun, javanischem Tabak, Salz und allerhand Nahrungsmitteln bezahlen. Auch die Dajak kaufen gern auf Schulden und bezahlen diese bei der folgenden Reisernte. Von einer Zinszahlung in unserem Sinne ist hier keine Rede; aber die Händler entschädigen sich, indem sie die Quantität des zu empfangenden Reises erhöhen. Auch hierin bringen geregeltere Zustände Veränderungen hervor; so erzählte mir der Kajanhäuptling Akam Igau, der in seinem Leben viele Handelszüge unternommen hatte, dass er seine ersparten Dollars in Bunut nach malaiischer Weise gegen 3% monatlichen Zinses unterzubringen beabsichtige.

In auffallendem Gegensatz hierzu werden europäische Industrieprodukte, die aus den Fabriken direkt nach Singapore und von dort durch Chinesen nach Putus Sibau eingeführt werden, zu kaum höheren Preisen als in Europa verkauft. Wir wunderten uns nicht wenig, hier für fl 1.37 europäische Regenschirme kaufen zu können, die wegen ihres dünnen Überzuges zwar besser gegen Sonne als gegen Regen schützten, im übrigen aber hübsch gearbeitet waren. Einfache Schmucksachen, wie vergoldete Armbänder, waren zu Bazarpreisen käuflich und nette Glasdöschen mit einem Dutzend Fingerringe mit bunten Steinen zu fl. 1 lieferten den traurigen Beweis, dass in Europa viel Arbeit gegen geringe Belohnung geleistet werden muss.

Da die Bedürfnisse und das Kaufvermögen der Dajak sehr gering [22] sind, kann ein Handel mit ihnen auch nur wenige unterhalten und die vielen Malaien, die langsam flussaufwärts gezogen sind, sehen sich genötigt, hauptsächlich vom Ertrag der Buschprodukte zu leben. Jedoch auch die Buschprodukte müssen schon seit Jahren aus sehr entfernten Gegenden geholt werden und der Vorrat ist so beschränkt, dass er nicht mehr allen einen Verdienst liefern kann. Um der dringenden Not abzuhelfen, wurde, bei meinem früheren Aufenthalt am Mendalam, der Kapuas freigegeben, um aus dein Flussand Gold zu waschen. Die Goldwäscherei ist hier zwar nicht sehr lohnend, reicht jedoch zum Unterhalt einer Familie aus, da auch Frauen und Kinder sich an der Arbeit beteiligen. In Anbetracht des Umstandes, dass sich die benachbarten Dajakstämme dadurch in ihren Rechten verkürzt glaubten, verlangte diese Massregel viel Umsicht und Geschicklichkeit seitens des Kontrolleurs, und die Goldwäscherei wurde auch nicht weiter als bis zur Mündung des Kréhau gestattet.

Dergleichen Rechte der Dajak auf die Erzeugnisse des Landes werden übrigens auch beim Sammeln von Buschprodukten berücksichtigt und die Sitte verlangt, dass dem betreffenden Dajakhäuptling 10% des Ertrages abgeliefert werden. Am oberen Kapuas sind durch das Hin- und Herziehen der Stämme die Ansprüche auf Ländergebiete so kompliziert geworden, dass die holländische Verwaltung sich in diesem Stromgebiet mit der Einnahme und Verteilung der Steuern unter den Häuptlingen hat befassen müssen. Auch die ausserhalb wohnenden Pnihinghäuptlinge vom Mahakam kommen hierbei in Betracht, da auch sie früher am Kapuas lebten. [23]

1 Den Titel “Resident” führt in niederländisch Borneo der höchste Regierungsbeamte; auf ihn folgt der Assistent-Resident und in dritter Rangstufe der Kontrolleur.

Kapitel II.

Aufenthalt in Patus Sibau—Aussichten für die Mahakamreise—Besuch der Batang-Lupar Aufbruch nach Tandjong Karang—Einrichtung des Kajan Hauses—Ärztliche Praxis unter der Bevölkerung—Vorbereitungen für den Zug nach dein Mahakam—Rückkehr nach Putus Sibau Einkauf von Ethnographica und Krankenbehandlung—Verwundung eines Sibau Dajak.—Zurücksendung eines Jägers—Besuche der Kajan—Usun in Putus Sibau—Befragen der Vögel—Aufbruch nach dem Mahakam.

Der Kontrolleur von Putus Sibau, dein schon von Batavia aus die Bestellung von Böten aufgetragen worden war, hatte uns bereits erwartet und die Kaserne seiner Schutzsoldaten zur Aufnahme unserer Mannschaften und Güter vorbereitet. Nachdem wir uns in der alten Umgebung wieder eingerichtet hatten, erkundigten wir uns, wie es mit der Aussicht auf eine Expedition zum Mahakam stehe. Vorläufig waren die Aussichten noch nicht glänzend; die Kajan am Mendalam waren noch mit der Ernte beschäftigt; ihr Häuptling Akam Igau, der mich bereits auf der vorigen Reise begleitet hatte, befand sich eben am Embálau, um mit den Erbfeinden der Kajan, den Batang-Lupar (auch Hiwan genannt) aus Sĕrawak, zu beraten; endlich lauteten auch die Berichte vom Mahakam beunruhigend. Wie bei allen bösen Gerüchten aus diesen Gegenden, standen auch jetzt wieder begangene Mordtaten im Vordergrund: die Bungan Dajak sollten einen Malaien Adam, der 1896 meinen Zug zum Mahakam zu verhindern gesucht hatte, getötet haben und am Boh sollten fünf Batang-Rĕdjang, welche am Flussufer nach Buschprodukten suchten, ermordet worden sein.

Bald stellte sich auch heraus, dass die Kajan die bestellten Böte noch nicht fertig hatten, so dass die wenigen Monate günstiger Reisezeit, die uns noch übrig blieben, sicher mit Vorbereitungen verstreichen mussten.

Sobald Akam Igau, den der Kontrolleur mit dem kleinen Dampfer “de Punan” vom Embälau zurückholen liess, unsere Pläne gehört und [24] sich überlegt hatte, erklärte er sich bereit, uns zu begleiten. Seine Zusage war für uns eine grosse Beruhigung; wir ersahen aus ihr, dass er, der die Denkweise seiner Verwandten am Mahakam besser als irgend jemand kannte, die Aussicht auf Erfolg für genügend gross hielt, um mit uns die Reise zu wagen. Seine Zusage bezog sich jedoch nur auf ihn und einige seiner Leibeigenen; um aber eine rationelle und ausgiebige Unterstützung zu erlangen, musste ich selbst mit den verschiedenen Niederlassungen der Kajan am Mendalam Unterhandlungen anknüpfen.

Auf meiner letzten Reise hatte ich einen jungen, Akam Igau feindlich gesinnten Häuptling, namens Tigang Aging, vorn Zuge ausschliessen müssen, weil ich Zwistigkeiten zwischen beiden fürchtete; jetzt aber hatte ich so viel mehr Personal bei mir, dass auch mehr Träger und Ruderer erforderlich waren, als eine einzige Niederlassung liefern konnte; es war mir daher sehr willkommen, dass auch Tigang zum Mitgehen bereit war.

Die Unterhandlungen begannen wiederum mit einer Diskussion über die Zeit des Aufbruchs.

Obgleich die Ernte noch nicht beendet und das grosse Neujahrsfest noch nicht gefeiert worden, zu den Reisevorbereitungen also noch ein Überfluss an Zeit vorhanden war, lautete der Vorschlag seitens der Kajan doch, dass nicht vor der folgenden Saatzeit aufgebrochen werden sollte, was einen Aufschub von fünf Monaten und ein Reisen zu ungünstiger Jahreszeit bedeutete. Ich appellierte jedoch an ihren gesunden Verstand und suchte ihnen begreiflich zu machen, warum dieser Vorschlag unausführbar war; im übrigen überliess ich diese wichtige Frage jedoch der Zukunft, da ein erwarteter Versöhnungsbesuch der Batang-Lupar, die sich noch am Embálau aufhielten, die Gemüter sehr erregte und für andere Interessen unzugänglich machte.

Diese Batang-Lupar kamen nämlich, etwa 100 Mann stark, aus dem Gebiete von Sĕrawak und standen unter Führung von zweien der grössten Häuptlinge am mittleren Batang-Rĕdjang, Kanjan und Rawing. Beide hatten sich als Anführer des grossen Feldzuges der Batang-Lupar gegen die Kĕnjastämme im Quellgebiet des Balui oder oberen Batang-Rĕdjang einen grossen Ruf erworben. Schon seit alter Zeit lebten die Batang-Lupar mit den Taman und Kajan am Mendalam auf dem Kriegsfuss, jetzt kamen ihre Häuptlinge, wie sie sagten, um Frieden zu schliessen. [25]

Nach ihrer Art und Weise zu reisen waren diese Batang-Lupar schon seit sechs Monaten unterwegs; ihre wahrsagenden Vögel hatten sie stets wieder gezwungen Halt zu machen und sie selbst hatten jede Gelegenheit benutzt, um im Gebirge Buschprodukte zu sammeln. Auch hatte ihnen im Urwald die Herstellung von Böten zum Befahren des Embálau viel Zeit gekostet.

In Borneo ist jeder Fremdenbesuch verdächtig, da nach Landessitte eine gute Gelegenheit Köpfe zu jagen auch auf Gäste sehr verlockend wirkt. Bedenkt man, dass der Kontrolleur in Putus Sibau mit seinen 8 Schutzsoldaten keine starke Festung zur Verfügung hatte, so nimmt es nicht Wunder, dass man auch dort sehr auf der Hut war.

Sicherheitshalber hatte der Kontrolleur Kanjan und Rawing nur mit 30 Mann Gefolge nach Putus Sibau zu kommen gestattet, auch sollten die beiden Häuptlinge nur eine Nacht in jeder Kajan Niederlassung verbringen und zwar ohne ihr Geleite. Um ihnen diesen Beschluss mitzuteilen, war Akam Igau, der als weitgereister Mann auch diese Stämme kannte, zum Embálau gesandt worden.

Ich erlebte noch die Ankunft der Batang-Lupar in Putus Sibau und hörte ihre indirekten Berichte vom Mahakam. Da empfing ich von den Mendalam Kajan aus Tandjong Karang die Nachricht, dass sie mich, ihrer vielen Kranken wegen, mit Ungeduld erwarteten. Obgleich die Friedensfeier sehr interessant zu werden versprach, beschloss ich doch, der Bitte meiner Kajanfreunde bald Folge zu leisten.

An Vorräten und Tauschartikeln nahm ich nur das Notwendigste mit, alles übrige liess ich unter der Obhut des Kontrolleurs in Putus Sibau zurück.

Demmeni und Bier sollten während meines Aufenthaltes bei den Kajan ihre Zeit dazu verwenden, ihre Ausrüstung in Ordnung zu bringen. Ersterer sollte ausserdem die Aufsicht über einige Leute aus Buitenzorg führen, die Kisten und Blechsachen zu reparieren oder herzustellen hatten.

Doris der Präparator begann sogleich seine Tätigkeit auf zoologischem Gebiet, während die beiden Javanen, Sĕkarang und Hamja, hier gute Gelegenheit hatten, sich im Sammeln und Lebendkonservieren von Urwaldpflanzen zu üben. Obgleich beide nur im botanischen Garten von Buitenzorg gearbeitet hatten, zeigten sie sich doch bald, in noch höherem Grade als ihre Kollegen im Jahre 1896, zur Erfüllung ihrer Aufgabe befähigt. [26]

Wegen der Schwierigkeit, die Kajan auch nur für einen Tag zur Unterbrechung ihrer Arbeit zu bewegen, um mich und mein Gepäck nach Tandjong Karang abholen zu lassen, mietete ich einige Malaien, die sich nie durch anderweitige Pflichten daran verhindert sehen, einen Extralohn zu verdienen.

Böte lieh mir der Kontrolleur und so konnte ich bereits am 7. Juni zum Mendalam aufbrechen.

Als wir, nach fünfstündiger Fahrt, um die letzte Flussbiegung fuhren, trat mir das wohlbekannte Tandjong Karang wieder vor Augen: hinter einem Vordergrunde von dunkelgrünen Fruchtbäumen und zahlreichen kleinen, zerstreuten Reisscheunen kam das hohe, gerade Dach der langen Kajanwohnung zum Vorschein. Das Haus dehnte sich parallel dem Ufer über eine 250 m lange Strecke aus; sein 15 m hoher First, der sich gegen den hellen Himmel besonders scharf und geradlinig abhob, war nur in der Mitte, über der Wohnung des Häuptlings, um einige Fuss erhöht.

Tandjong Karang.

Mit Stangen das Boot längs dem Ufer vorwärtstreibend, erreichten wir bald die Steinbank vor dem Hause und ich verliess mein Fahrzeug, umringt von Kindern, von denen mich einige mit dem Finger im Munde verlegen anstarrten; durch meinen vorigen Besuch waren sie jedoch schon zu sehr an mich gewöhnt, um fortzulaufen. Ein vielbetretener Pfad führte mich das hohe Ufer hinauf; weiter diente ein langer Baumstamm als Brücke über einen 5 m tiefen Graben, den der Strom seit meinem letzten Aufenthalt hatte entstehen lassen. Hieran schloss sich ein aus 1 m breiten Brettern bestehender Steg, der in 1½ m Höhe über dem Erdboden auf Eisenholzquerbalken ruhte, die wiederum in die Öffnungen senkrecht stehender Pfähle eingefügt waren. Dergleichen Pfähle werden gewöhnlich mit grotesken Menschenfiguren verziert, hier war man aber noch nicht so weit. Dieser 40 m lange Steg führte zu einer kleinen Plattform am Fuss der Haustreppe. Wir hatten bei diesem Gang den mit Fruchtbäumen und Reisscheunen besetzten Vorderplatz passiert, der ausserdem viele kleine mit Sirih (Piper betle) und Gemüse bepflanzte Gärtchen enthielt, welche gegen die vielen frei herumlaufenden Schweine und Hühner mit festen flecken umgeben waren.

Am Fuss der Treppe stand Akam Igau; er empfing mich sehr erfreut und forderte mich auf, ins Haus einzutreten. Auf der Galerie des 5 m über dem Erdboden auf einem Wald von Pfählen ruhenden Hauses hatte sich bei meiner Ankunft eine Menge brauner Gestalten [27] aus den verschiedenen Wohngemächern versammelt, vor allem Frauen und Kinder, die ihre Neugier am wenigsten zu beherrschen schienen. Die gute Kajansitte forderte jedoch, dass sich keiner unsere frühere Bekanntschaft merken liess, bevor ich ihn mit einem Kopfnicken begrüsst hatte, d.h. auch das Kopfnicken entsprach eigentlich nicht der Sitte; denn unter einander begrüssen sich die Kajan überhaupt nicht. Besuchen sie einander, so machen sie es sich erst bei ihren Gastherren gemütlich, bevor sie für diese zu sprechen sind.

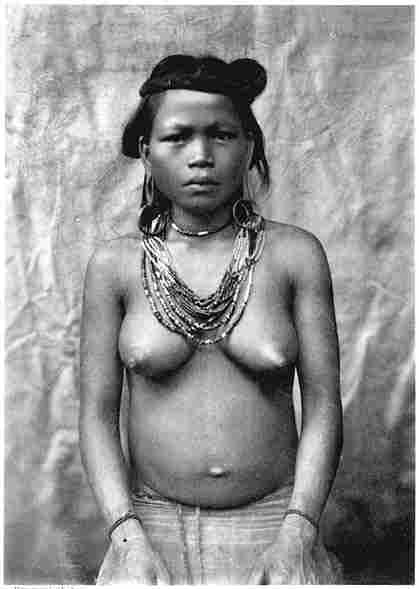

Die Frauen trugen offenes Haar, blossen Oberkörper und verschiedene Halsketten; von unterhalb der Hüften bis zu den Füssen bekleidete sie ein Röckchen, das mittelst zweier Perlenschnüre am Körper festgebunden war. Von den Kindern liefen nur die kleinsten nackt umher, die ungefähr zweijährigen trugen bereits ein Röckchen oder Lendentuch. Die Kleidung der Männer bestand bei den meisten nur in einem Lendentuch, einige erfreuten sich auch des Besitzes einer bunten malaiischen Hose.

Nachdem sich die Menge etwas verlaufen hatte, liess sich die mächtige Galerie des Hauses in ihrer ganzen Ausdehnung überblicken.

Bei allen Dajak herrscht die Sitte, dass der ganze Stamm in einem einzigen langen Hause (umā) wohnt; sie tun dies der Sicherheit wegen. Aus dem gleichen Grunde bauen sie ihre Häuser auch auf Pfählen, mehrere Meter über dem Erdboden; jedes Haus dient bei Überfällen zugleich auch als Festung gegen den Feind. Von der Galerie (ăwă) führen an der durchlaufenden, mittleren Hauswand (liding) in Abständen von 4–6 m Türen mit ½ m hohen Schwellen in die dahinter gelegenen Wohngemächer (āmin) der einzelnen Kajanfamilien. Vor der Häuptlingswohnung (āmin aja), wo das Dach etwas erhöht war, erreichte auch die Galerie eine grössere Breite und ragte mit erhöhtem 2 m breitem Fussboden nach aussen vor. Dieser Ausbau, auf dem ein Herdplatz angebracht war, diente als Gastgemach und war auch mir als solches angewiesen. Bau, Ausführung und Reinheit der Galerie fielen angenehm auf; der Fussboden bestand aus gut bearbeiteten aneinanderschliessenden Planken, auf denen man auch abends, ohne seine Gliedmassen zu riskieren, ruhig umhergehen konnte.

Vor jeder Wohnung bzw. jedem Wohngemache stand neben der Tür ein zum Reisstampfen bestimmter Block, (le̥song).

An der Aussenseite, wo das schräge Schindeldach nur t m über dem Fussboden hing, war die Galerie durch eine Reihe horizontaler Latten abgeschlossen. [28]

Während meine Leute das Gepäck nach oben ins Gastzimmer brachten, lud mich Akam Igau zur Begrüssung seiner Familie in seine Wohnung ein.

Geschnitzte Haustür des Häuptlings Akam Igau.

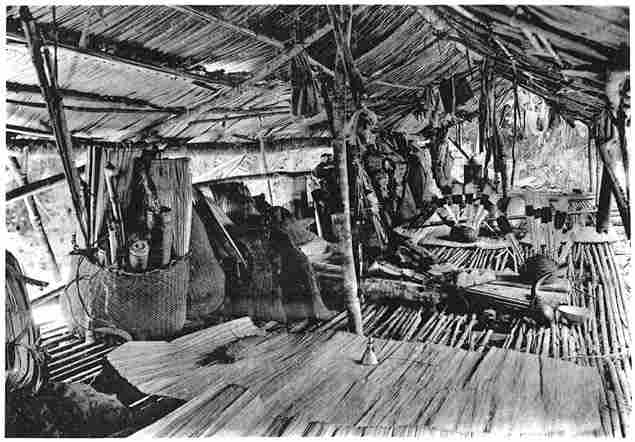

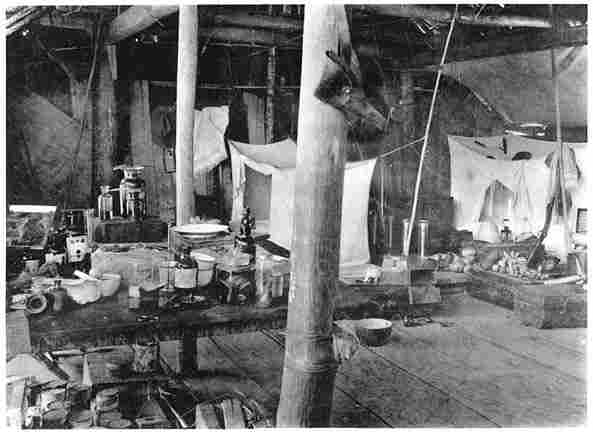

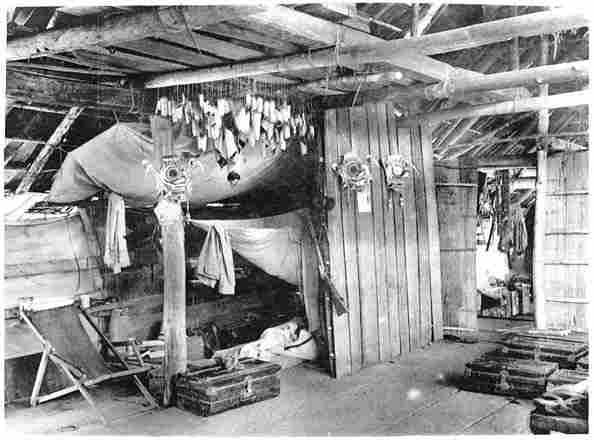

Inneres von Akam Igaus Wohnung A.

Inneres von Akam Igaus Wohnung B.

In gebückter Haltung über die Türschwelle steigend gelangte ich in einen schmalen langen Gang, der mitten in ein 8 × 12 m grosses Gemach führte. Männer, Frauen, Kinder und Hunde bewegten sich in dem rauchgeschwärzten Raume durcheinander.

Beim Lichtschein, der spärlich durch das grosse, mittelst einer Palmblattklappe geschlossene Dachfenster (huwábw) hereindrang, bemerkte ich längs den Wänden verschiedene gesonderte Räumlichkeiten, welche den verheirateten Familiengliedern, die im übrigen alle zusammenlebten, als Nachtquartier dienten. Längs der Galeriewand erhob sich ein 5 m breiter Herd auf dem etliche eiserne Töpfe (tāring) auf Dreifüssen zum Kochen gestellt waren. Auf Wandgestellen über dein Feuer befanden sich, durch den Rauch vor Feuchtigkeit und Insekten geschützt, die Küchenvorräte: das sehr kostbare Salz, Bataten, Mais und trockene Zuspeisen für den Reis.

Die Kochgerätschaften bestanden ausschliesslich aus flachen Eisenpfannen verschiedener Grösse, während zum Wasserholen grosse Bambusgefässe und Kalabasse dienten.

Über den Gestellen mit Esswaren befanden sich andere mit sorgfältig gestapeltem Brennholz, das hier zum Trocknen ausgebreitet war.