.

WELT- UND

LEBENANSCHAUUNGEN

HERVORGEGANGEN AUS

RELIGION, PHILOSOPHIE

UND NATURERKENNTNIS

VON

PROF. DR. MAX B. WEINSTEIN

LEIPZIG

VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH

1910

Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig

Vorwort.

Wer sich mit einem Gegenstande lange und eifrig beschäftigt hat, hegt unwillkürlich den Wunsch, die Ergebnisse seines Studiums und Nachdenkens zu ordnen und für die Dauer festzuhalten. So habe ich dieses Buch nicht bloß für den Leser, sondern auch für mich selbst geschrieben, und darum wird es bei aller Objektivität, die eine wissenschaftliche Veröffentlichung selbstverständlich auszeichnen muß, doch auch den Eindruck des Persönlichen machen. Über die Anschauungen von der Welt, und auch über die vom Leben, ist schon viel geschrieben; das Thema ist ja für Laien und Gelehrte wichtig und interessant genug. Ich glaube aber, daß noch kein Buch vorhanden ist, das die Aufgabe von so allgemeinen Gesichtspunkten und in so umfassender Darstellung behandelt, wie das vorliegende. Meist sind es Ausschnitte aus einzelnen Gedankengebieten der Völker und Forscher, die geboten werden, entweder vom Standpunkte des Anthropologen, oder des Gottesgelehrten, oder des Philosophen und des Naturforschers. Ich habe es versucht, alles in eins zusammenzufassen, Anthropologie, Religion, Philosophie und Naturwissenschaft, denn nur aus einer Darstellung des Ganzen wird man das Bedeutungsvolle des Gegenstandes zu übersehen und das Einzelne zu würdigen vermögen. Und nicht nur das ist von Interesse, was Große denken und sagen, sondern auch, was Völker, selbst in ihrem Naturzustande, erdichten und zur Richtschnur ihres Lebens in sich und mit Anderen machen. Es sind wunderliche und wunderbare Bilder, die kaleidoskopisch an uns vorüberziehen. Es handelt sich aber, wie ich, um Mißverständnissen vorzubeugen, hervorheben muß, nicht um eine Geschichte,[S. IV] sondern um eine Schilderung der Anschauungen selbst. Darum ist der Inhalt, wie ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis lehrt, durchaus nur sachlich geordnet, und wo Raum und Zeit zu entscheiden scheinen, hat sich dieses im Rahmen des Tatsächlichen von selbst eingestellt. Darum sind auch nur die Hauptmomente behandelt, und sollte ein Leser den einen oder anderen Namen vermissen, so hat der Verfasser ein Besonderes, das sich an diesen Namen für seine besondere Aufgabe knüpft, nicht feststellen können. Manche glauben, daß ein Verfasser, was er nicht sagt, auch nicht weiß und nicht gedacht hat. Es wäre beschämend, wenn man nicht unendlich viel mehr wüßte und dächte, als man in seinen Büchern, so zahlreich sie schon sein mögen, niedergelegt hat. Aber es ist nicht angängig, alles, was man weiß und denkt, weiterzugeben, denn man muß auch den Leser berücksichtigen. Auch ist zwar vielfach das Leben lang genug das wichtigste zu lernen, aber leider allzu kurz, was man möchte, zu schaffen.

Ich habe eine rein wissenschaftliche Darstellung gewählt, denn die Anschauungen sind nicht bloß geschildert, sondern aufs sorgfältigste zergliedert und auf ihren Wert untersucht. Auch sind sie von der hohen Warte des allgemeinen Menschengeistes und des großen Wissens unserer Zeit betrachtet. Wer über Welt- und Lebenanschauungen umfassend schreiben will, muß sich nicht allein mit der Arbeit der Vergangenheit vertraut machen, sondern sich auch in die Strömungen der Gegenwart versenken können, und bedarf außerordentlich eingehender Kenntnisse auf allen Gebieten der menschlichen Betätigung. Der Leser soll unterrichtet werden, und zwar sorgfältig und richtig, nicht, wie es durch so viele populäre Werke leider geschieht, oberflächlich oder gar falsch. Außerdem soll er zum eigenen weiteren Denken angeregt und angeleitet werden. Bereicherung mit Kenntnissen und Ideen, Bereicherung mit geistigem Streben ist die Aufgabe eines wissenschaftlichen Buches. Trotz des großen Ernstes der Be[S. V]handlung und der sehr erheblichen Schwierigkeit der Materie wird die Darstellung, wie ich hoffe, als klar und einer guten Prosa angemessen befunden werden. Ich bin keiner noch so tiefgründigen Untersuchung aus dem Wege gegangen, habe jedoch, wo Sonderkenntnisse erforderlich waren, diese stets mitgeteilt. Kritik ist fast auf jeder Seite geübt, ich habe mich bestrebt Objektivität und Ruhe des Urteils zu wahren. Das Buch ist für den Fachmann und für den Gebildeten, überhaupt für jeden, der sich auf dem wichtigsten Gebiete des menschlichen Denkens und Dichtens unterrichten will, geschrieben. Das Persönliche kommt in der Darstellungsweise und in der Geltendmachung der eigenen Meinungen und Anschauungen zum Vorschein. Ich habe vor längerer Zeit zwei Bücher geschrieben, auf die ich mich oft berufe: „Philosophische Grundlagen der Wissenschaften“ und „Die Entstehung der Welt und der Erde nach Sage und Wissenschaft“. Mit dem vorliegenden Buche bilden diese Bücher, wenn auch jedes für sich ein selbständiges Ganze darstellt, eine höhere Einheit, die ich freilich noch gern durch ein Buch über das Leben selbst ergänzen möchte. Bei aller Sorgfalt ist es in umfangreichen Werken nicht immer möglich, Unebenheiten und Versehen zu vermeiden. Ein Herr aus Frankreich hat mich auf eine Stelle in den „Philosophischen Grundlagen“ aufmerksam gemacht, die ich, einem so geschmackvollen und liebenswürdigen Volke gegenüber, wie das französische in der Tat gerne nicht geschrieben haben möchte.

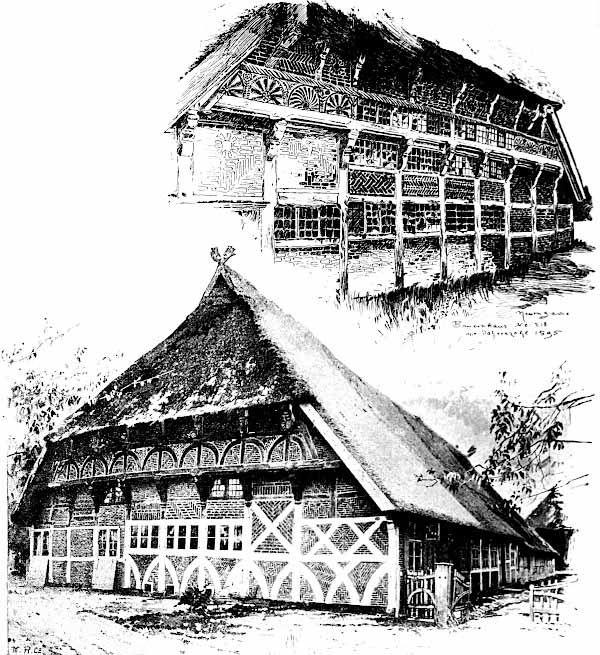

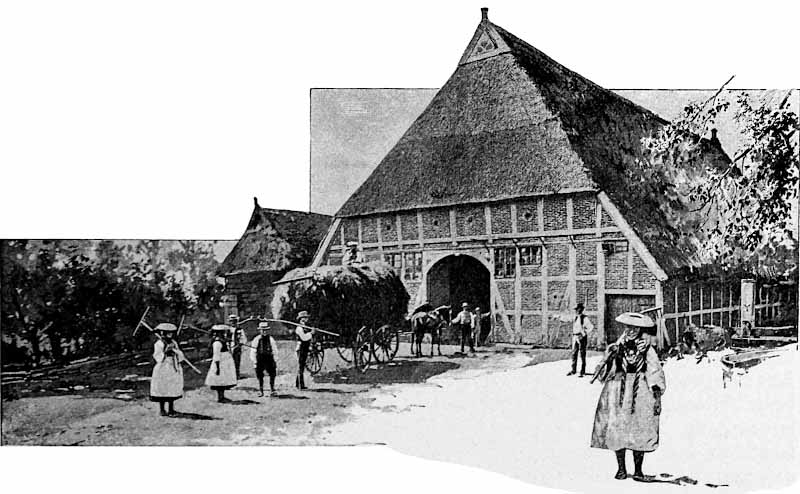

Die wichtigeren Werke, die ich bei Abfassung meines Buches verwendet habe, sind in diesem Buche selbst verzeichnet. Wo es mir nur irgend möglich war, habe ich mich an die Originale gehalten; benutzte ich bei fremden Sprachen zur Erleichterung Übersetzungen, so paßte ich sie möglichst dem Wortlaut der Originale an. Es ist schon ein melancholisches Geschäft, aus Arbeiten Anderer Auszüge zu machen, aber abstoßend langweilig, Auszüge auszuziehen. Ich habe letzteres[S. VI] nur notgedrungen getan, wo mir die Originale nicht zur Verfügung standen oder die Sprache mir doch verschlossen war. Abbildungen enthält nur der erste Teil des Buches, die übrigen Teile boten keinen Anlaß, sie zu schmücken. Ein sehr eingehendes Inhaltsverzeichnis und Namen- und Sachregister wird, hoffe ich, die Brauchbarkeit des Buches auch zum Nachschlagen erhöhen. Beim Lesen der Korrekturen hat mich mein Freund, der Lehrer an der Berliner Baugewerkschule Dr. Levy, formell und sachlich unterstützt. Ihm und der Verlagsbuchhandlung, die viel Mühe mit dem Buche gehabt und für eine würdige Ausstattung gesorgt hat, meinen besten Dank. Möchte der Leser das Buch so gern lesen, wie der Verfasser es gern und aus dem Innern heraus geschrieben hat.

Charlottenburg, im Mai 1910.

Weinstein.

Inhaltsverzeichnis.

| Vorwort | III |

| Vorbemerkungen. Charakteristik, Prinzipe und Einteilung der Welt- und Lebenanschauungen. | |

| 1. Bedeutung der Welt- und Lebenanschauungen | 1 |

| Ursprung 1. — Verhalten der Menschen 2. | |

| 2. Naturvölker und Kulturvölker | 4 |

| Schwierigkeiten bei den Naturvölkern 4. — Schwierigkeiten bei den Kulturvölkern 6. | |

| 3. Hauptfragen und Stammannahmen | 7 |

| Formulierung der Hauptfragen 7. — Liste der Stammannahmen 9. | |

| 4. Vergleichung der Anschauungen, Parallelen | 10 |

| Gleichartigkeit der Menschheit 10. — Beispiele für Parallelen 12. — Völkerzusammenhänge 13. | |

| 5. Einteilung der Welt- und Lebenanschauungen | 13 |

| Formelle Einteilung 13. — Sachliche Einteilung 14. | |

| Erstes Buch. Psychisch-religiöse Welt- und Lebenanschauungen. | |

| Erstes Kapitel. Anschauungen der Naturvölker. | |

| 6. Irdisch-menschliche Anschauungen | 16 |

| Irdischer Standpunkt des Naturmenschen 16. — Übertragung auf das Himmlische und Kosmogonische 17. — Naturmenschlicher Egoismus und Unverstand 22. | |

| 7. Über den Ursprung der Religionen, Vorläufiges | 23 |

| Bedeutung und Entstammung der Religion 23. — Ursprung aus der Sprache 24. — Religionsstufen 27. — Ursprung aus der Macht 28. — Ursprung aus dem Kategorischen 29. — Ursprung aus Offenbarung 30. — Ursprung aus Lehre 31. — Verschiedene Ursprungsmöglichkeiten 31. | |

| 8. Allgemeine Belebung | 32 |

| Wie der Naturmensch überall Leben sieht 32. — Behandlung der Gegenstände als lebende 35. | |

| 9. Seele und Beseelung, Animismus, Fetischismus | 36 |

| Entdeckung der Seele 36. — Art der Seele 37. — Beseelung der Gegenstände, Fetischismus, Animismus 39. — Verhalten der Seele 40 — Die Seele und der Tote 41. | |

| [S. VIII] 10. Schamanismus, Totemismus, Seelen-, Ahnenkult | 43 |

| Freiheit der Seele vom Körper 43. — Die Seele als Gegenstand 44. — Seelen- und Ahnenkult 46. — Tierseelen 47. | |

| 11. Geister- und Dämonenglaube, Götzendienst | 48 |

| Tabuismus 48. — Götzen und Götzendienst 48. — Vergottete Gegenstände 50. — Vergottete Menschen 52. | |

| 12. Zauberwesen | 53 |

| Beschwörungen 53. — Spuk und Überlebsel 55. | |

| 13. Höhere Anschauungen bei Naturvölkern | 56 |

| Götterglaube, Mythologie 56. — Höhere Gottheiten 57. — Höhere theogonische und kosmogonische Ideen der Ozeanier 62. | |

| 14. Seele und Jenseits bei den Naturvölkern | 71 |

| Unterhaltung und Vernichtung der Seelen 71. — Aufenthalt der Seelen, Jenseits 72. — Totenvögel, Totenkähne u. ä. 73. — Totenwanderung 75. — Polynesische Hölle 76. — Schicksal der Seele 77. — Resurrektion 79. | |

| Zweites Kapitel. Religiöse Welt- und Lebenanschauungen der Kulturvölker. | |

| 15. Die Kulturvölker als Naturvölker | 80 |

| Wann begann die Kultur? 80. — Unterschied zwischen Kultur- und Naturvölkern 82. | |

| 16. Allgemeine Religionsanschauungen bei den Kulturvölkern im Kreise der Menschheit | 83 |

| Begriff des Wilden 83. — Höhere Anschauungen aus Naturanschauungen 84. — Anschauungen der Littauer, Preußen und Slawen 85. — Anschauungen der Germanen 88. — Anschauungen der Kelten 94. — Anschauungen der Griechen und Römer 95. — Anschauungen der Ägypter 100. — Anschauungen der Hebräer 106. — Anschauungen der Phönizier 108. — Anschauungen der Babylonier und Assyrier 108. — Anschauungen der Eranier 110. — Anschauungen der Indier 113. — Anschauungen der Chinesen, Tibetaner und Japaner 120. — Anschauungen der amerikanischen Kulturvölker 124. | |

| 17. Polytheistische, henotheistische und antagonistische Anschauungen | 127 |

| Die Gottheiten des Polytheismus 127. — Gegenstandsgottheiten und Gottheiten über Gegenstände 128. — Schöpfer und Leiter 131. — Schicksalsgottheiten 136. — Ethische Gottheiten 138. — Begriffsgottheiten 140. — Henotheismus 144. — Antagonistische Gottheiten 148. | |

| 18. Monotheistische Anschauungen | 151 |

| Entstehung des Monotheismus 151. — Monotheistische Unterströmungen 153. | |

| 19. Anschauungen von Welt, Menschheit und Weltkatastrophen | 155 |

| Entstehung von Welt und Menschheit 155. — Paradies und Sündenfall 159. — Flutsagen 161. — Weltuntergang 166. — Messiasidee 169. | |

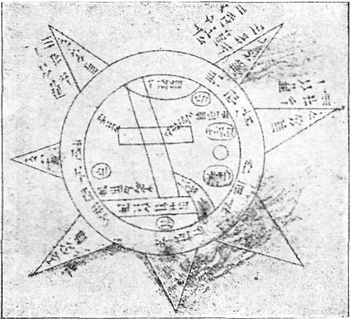

| [S. IX] 20. Weltbau | 170 |

| Stellung der Erde 170. — Gestaltung der Welt 171. | |

| 21. Leben und Gottheit | 182 |

| Zufall, Freiheit usf. 182. — Menschenschicksal und Götterneid 184. — Lebensweisheit 186. — Orakel und Beschwörungen 189. — Glückliche und unglückliche Tage 191. | |

| 22. Nachleben und Jenseits (Eschatologie) der Kulturvölker | 192 |

| Naturmenschliches 192. — Eschatologie der Hebräer 192. — Eschatologie der Babylonier und Assyrier 196. — Eschatologie der Ägypter 198. — Eschatologie der Eranier 202. — Eschatologie der Griechen und Römer 203. — Eschatologie der Germanen 206. — Eschatologie der Kelten 208. — Eschatologie der Mohammedaner 208. — Eschatologie der Chinesen und Japaner 210. | |

| 23. Seelenwanderung und Wiederbekörperung | 211 |

| Anschauungen der Indier 211. — Anschauungen des Buddhismus 214. — Anschauungen der Eranier 216. — Anschauungen der Kelten 216. — Anschauungen der Pythagoräer und Platons 217. — Anschauungen des Lao-tsse 220. | |

| 24. Seele und Unsterblichkeit, Leben-Reihe | 220 |

| Unterteilung der Seele 220. — Worauf sich die Unsterblichkeit bezieht 223. — Leben-Reihe 224. | |

| Zweites Buch. Philosophisch-deistische und theosophische Anschauungen. | |

| Drittes Kapitel. Pandeistische und Panpsychistische Anschauungen. | |

| 25. Pandeistische Anschauungen | 227 |

| Ägypter 228. — Indier 229. — Ionische Naturphilosophen 231. Stoiker 232. — Pythagoräer und Platoniker 234. — Japaner 235. | |

| 26. Panpsychistische Anschauungen, Hylopsychismus, Hylozoismus | 235 |

| Ionische Naturphilosophen 236. | |

| Viertes Kapitel. Pythagoras, Anaxagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles. | |

| 27. Anschauung aus Gesetz, Harmonie, Weltvernunft, Ideen und Formen | 239 |

| Pythagoras und die Pythagoräer 239. — Anaxagoras, Weltvernunft 243. — Sokrates und Platon, Ideenlehre, Akademie 244. — Aristoteles und die Peripatetiker 249. | |

| Fünftes Kapitel. Anschauungen aus Theosophie, Deismus und Emanismus. | |

| 28. Orphiker und Neu-Pythagoräer | 255 |

| Orphiker 255. — Neu-Pythagoräer 256. | |

| 29. Indische Theosophie und Sufismus | 258 |

| Indische Theosophie 258. — Sufismus 260. | |

| [S. X] 30. Philon von Alexandrien | 261 |

| 31. Der Logos und die Sophia | 265 |

| Der Logos 265. — Die Sophia 266. | |

| 32. Die Gnostiker und Manichäer | 267 |

| Dualistischer Gnostizismus 267. — Monistischer Gnostizismus 271. — Goethes gnostische Dichtung 275. | |

| 33. Der Neuplatonismus | 277 |

| Plotinos und seine Lehre 277. — Dionysios der Areopagite 280. | |

| 34. Übergang zum Mittelalter | 281 |

| Zurückdrängung der Gottheit 281. — Augustinus 282. — Scotus Erigena, Prädestination und doppelte Wahrheit 283. | |

| 35. Islamisch-arabische Theosophie | 286 |

| Koran und Philosophie 286. — Muatazile und Motakhallim 287. — Avicenna und Averroes 288. | |

| 36. Jüdische Theosophie und Kabbala | 290 |

| Salomon Ben Gabirol 290. — Die Kabbala 291. — Maimonides und Jehuda Halevi 293. | |

| 37. Die mittelalterliche Theosophie der christlichen Scholastiker und Mystiker | 293 |

| Scholastiker, Nominalisten und Realisten 293. — Albert der Große 294. — Thomas von Aquino 296. — Dante 297. — Duns Scotus 298. — Roger Bacon 299. — Anselm von Canterbury 300. — Hugo und Richard von St. Victor 300. — Alanus, Bonaventura, Gerson 303. — Meister Eckehart 303. — Ruysbroek 304. | |

| 38. Theosophie und Emanismus in neuerer Zeit | 305 |

| Untergang der Scholastik 305. — Nicolaus Cusanus 306. — Gemistos Plethon 309. — Marsilius Ficinus und Giovanni Pico 309. — Reuchlin und Agrippa 311. — Pomponatius 313. — Die Reformatoren und ihre Nachfolger 314. — Paracelsus 316. — Telesius und Patritius 317. — Giordano Bruno 317. — Campanella 322. — Jakob Böhme 323. — Schelling und Krause als Böhmianer 327. — Baptist van Helmont u. a. 328. — Ausgang in die moderne Theosophie 330. | |

| 39. Deistischer Rationalismus | 333 |

| Descartes und der Cartesianismus 333. — Geulincx, Malebranche und der Okkasionalismus 336. | |

| 40. Prästabilierte Harmonie, Determinismus, Monaden, Korpuskeln, Realen, Samen | 338 |

| Mercurius van Helmont 338. — Leibniz, Monadologie und prästabilierte Harmonie 340. — Christian Wolff 345. — Moses Mendelssohn 345. — Lessing 346. — Herbart und die Realen 347. | |

| Drittes Buch. Metaphysische und physische Welt- und Lebenanschauungen. | |

| Sechstes Kapitel. Welt- und Lebenanschauungen des Idealismus. | |

| 41. Phantomismus (Illusionismus), Eleaten, Skeptiker | 350 |

| Phantomismus und Illusionismus der Indier 350. — Die Eleaten 351. — Die Skeptiker 355. | |

| [S. XI] 42. Phänomenaler Idealismus | 356 |

| Berkeley 356. — Fichtes Phänomenalismus 358. — Humes Phänomenalismus 358. | |

| 43. Kants transzendentaler Idealismus. Organisierte Wesen und Naturzweck | 359 |

| Kants transzendentaler Idealismus 359. — Anschauungsformen und Kategorien 360. — Antinomien und Paralogismen 362. — Ideen und Ideale 364. — Regulative Prinzipe 365. — Teleologie 367. — Organisierte Wesen und Naturzweck 369. | |

| 44. Ich, Nicht-Ich; Thesis, Antithesis, Synthesis; Naturphilosophie | 373 |

| Fichtes erste Philosophie 373. — Schellings Idealismus und Naturphilosophie 375. — Hegel 376. — Schleiermachers spinozistischer Idealismus 378. | |

| 45. Die Welt als Wille und Vorstellung, Pessimismus, Philosophie des Unbewußten | 379 |

| Schopenhauer und die Welt als Wille und Vorstellung 379. — Der Wille zum Leben, Pessimismus 384. — Nietzsches Willenslehre und Idealismus 385. — Eduard von Hartmann und die Philosophie des Unbewußten 386. — Weltende 390. — Andere Idealisten 390. | |

| Siebentes Kapitel. Spinozismus und Neuspinozismus sowie Neuidealismus. | |

| 46. Spinozismus | 390 |

| Spinoza und der Pantheismus, Substanz, Attribute und Modi 391. — Das System 392. — Parallelität von Geist und Körper 393. — Transzendentalität 394. — Ethik und Unsterblichkeit 395. | |

| 47. Neuspinozismus und Neuidealismus | 396 |

| Lotze 396. — Fechner, Psychophysik 398. — Wilhelm Wundt, assoziative Psychologie 399. — Riehl, Lasson u. a. 401. | |

| Achtes Kapitel. Empirismus, Sensualismus, Realismus, Naturalismus, Positivismus. | |

| 48. Die englische Trias: Bacon, Locke, Hume | 402 |

| Bacon von Verulam und der Empirismus 402. — John Locke und der Empirismus, Sensualismus und Positivismus 402. — David Humes sensualistisch-positivistische Anschauung, Assoziationsprinzipe 407. | |

| 49. Die weitere Entwicklung | 411 |

| Condillac, Montesquieu, Rousseau u. a. 411. — Beneke und die Prädetermination 413. — Comte und der Positivismus 415. — Eugen Dührings Wirklichkeitsphilosophie 416. — Ernst Machs sensualistischer Posivitismus 417. — Herbert Spencer und der Agnostizismus 420. | |

| Neuntes Kapitel. Physische Welt- und Lebenanschauungen. | |

| Definitionen 421. | |

| [S. XII] 50. Materialismus und Mechanismus, Atomistik | 422 |

| Der griechische Materialismus und die griechische Mechanistik 422. — Atomistik, auch indische und arabische 423. — Epikuros, Lucretius Carus 425. — Materialismus und Mechanismus im Mittelalter 428. — Mechanistischer Monismus 428. — Gassendi 431. — Hobbes 432. — Boyle, Newton 434. — Aufklärungsphilosophie 434. — Baron Holbach und das Système de la nature 435. — Lamettrie 437. — Ludwig Feuerbach u. a. 438. | |

| 51. Allgemeine und besondere Naturgesetze, Entwicklungslehre | 439 |

| Die Weltgesetze 439. — Die Sondergesetze 443 .— Vererbungsgesetz 444. — Abstammungslehre 445. — Urwesen 446. — Evolution und Epigenesis 447. — Panspermie 447. — Phylogenie und Ontogenie, biogenetisches Grundgesetz 449. — Morphologisch-biologische Vererbungsgesetze, morphologische Potenz 450. — Phylogenetische Evolution 452. — Restitution und Regeneration 453. — Biologisch-harmonische Gesetze, Regulationen 453. | |

| 52. Energetische Anschauungen; Ostwald und Häckel | 454 |

| Ostwalds physische und psychische Energetik 454. — Zwiespältigkeit der Energie 457. — Scheinmonismus 458. — Energetik und Mechanistik 459. — Häckel als Spinozist 461. — Psychom und Psychoplasma 461. | |

| 53. Über die physischen Welt- und Lebenanschauungen überhaupt; Weltende, Unsterblichkeit | 463 |

| Gang der physischen Welt und Weltende 463. — Anfang der Welt und Schöpfung 464. — Endlichkeit der Welt 466. — Zehnders Bild der Lebenmechanistik 467. — Die psychischen Energien als auslösende 468. — Zusammenwirken der physischen und psychischen Energien 470. — Schwierigkeiten aus den regulierenden psychischen Tätigkeiten 473. — Was eine physische Theorie des Lebens zu leisten hätte 477. — Unmöglichkeit einer physischen Theorie des Lebens 479. — Unsterblichkeit aus einem physischen Weltgesetz 479. — Auerbachs Ektropismus 480. — Du Bois Reymonds Welträtsel und Ignorabimus 483. — Letzte Anschauung 484. | |

VORBEMERKUNGEN.

Charakteristik, Prinzipe und Einteilung der Welt- und Lebenanschauungen.

1. Bedeutung der Welt- und Lebenanschauungen.

Es liegt schon in der Natur des Menschen, von sich selbst und von allem, was ihn umgibt und störend oder unterstützend in sein Leben eingreift, sich eine Ansicht zu bilden. Vielfach und bedeutungsvoll sind die Fragen, die dabei gestellt werden, und mit deren Beantwortung die Menschheit, seit sie ihrer sich bewußt ist und die Fähigkeiten ihrer Seele auch geistig anzuwenden gelernt hat, sich müht und plagt. Und diese Beantwortung bildet eine Welt- und Lebenanschauung; vollständig, wenn sie alle Fragen betrifft, fragmentarisch, wenn sie nur in das Einzelne dringt. Es gibt Anschauungen, die nur aus träger Gedankenlosigkeit oder aus trotziger Verbitterung oder gar aus pathologischer Denkweise hervorgehen. Diese lassen wir beiseite. Die Weltanschauungen, mit denen wir es hier allein zu tun haben, können auf naiver Naturbetrachtung und naivem Egoismus beruhen, sodann auf Kultgebräuchen und Religionslehren, auf philosophischen Untersuchungen und Meinungen, endlich auf naturwissenschaftlichen und soziologischen Feststellungen. Alle diese Grundlagen mögen gesondert stehen oder miteinander verbunden sein. Bei wenigen Menschen haben die Anschauungen nur eine objektive, rein wissenschaftliche Bedeutung. Die meisten wollen neben der Erkenntnis auch eine Beruhigung für das[S. 2] Dasein und darüber hinaus gewinnen. Indessen bilden sich eine eigene Anschauung nur wenige Menschen. Den anderen wird sie durch Erziehung oder Religionsvorschriften eingeimpft. Letztere waren ja früher gerade bei den Kulturvölkern von so zwingender Gewalt, daß eine andere Anschauung als die, welche die Religion allein zuließ, gar nicht gehegt, geschweige geäußert werden durfte. Viele standen und stehen freiwillig unter dieser zwingenden Gewalt, indem die Glaubenssätze der Religion für sie über jeden Zweifel erhaben sind. Andere beugten und beugen sich ihr aus Weltklugheit oder weil das Beispiel des Widerstandes sie schreckte. Auch Lehren, die gerade mit besonderer Kraft ausgesprochen sind oder in Mode stehen, werden gerne ergriffen. Denn es handelt sich, wenn man eine Welt- und Lebenanschauung sich bilden will, immer um eine tiefe und schwere Gedankenarbeit, und mitunter um einen harten Kampf mit sich selbst und mit Anderen. Und bei der Unsicherheit des Kennens und Erkennens fällt der Mensch von Zweifeln in Zweifel und nimmt darum gerne an, was ihm autoritativ übermittelt ist. Mitunter muß der Name an Stelle der Sache treten. Wie wenige von einer Religionsgemeinschaft wissen, was eigentlich die Lehren dieser Religion sind, zumal, wenn diese Lehren von vornherein als „geoffenbart“ vorgetragen werden. Viele wollen sie gar nicht einmal wissen; die symbolischen Formeln genügen ihnen, das übrige soll der Seelsorger verantworten. Und was hat für die meisten Nietzscheaner Nietzsche eigentlich gelehrt? Man darf nicht fragen, ohne auf die hohlsten Redensarten zu stoßen, wenn man überhaupt eine Antwort und nicht eine Widerfrage oder eine Abweisung erhält. Am ehesten auf eine bestimmte sachliche Welt- und Lebenanschauung stößt man bei Naturmenschen und bei unreifer Jugend, nur daß es sich dabei teils um widersinnige, teils um töricht übereilte Äußerungen handelt. Für die Naturvölker werden wir das später eingehend verfolgen, da es ein anthropologisches Interesse hat. Wer die junge Kulturwelt belauschen will, braucht nur ihre modernen Dichtungen zu lesen, die bei schönen Worten und reizvollen Wendungen[S. 3] gedanklich oft recht blühenden Unsinn enthalten und Anschauungen wiedergeben oder erraten lassen, bei denen selbst einen mild urteilenden harte Ungeduld ergreift. Die ernst und selbständig denken, suchen sich allmählich zu einer sie befriedigenden Welt- und Lebenanschauung durchzuringen. Da hierzu auch Kenntnisse gehören und namentlich auch Disziplin des Denkens, kommen nur sehr wenige Begünstigte schon früh zu einer brauchbaren solchen Anschauung. Viele gelangen erst in späten Jahren dazu, und noch mehr mühen sich ihr Leben hindurch umsonst ab und müssen sich mit einem Stück einer Anschauung oder mit mehreren Anschauungen begnügen, zwischen denen sie nicht zu vermitteln vermögen.

Ich habe unbestimmt von einer Welt- und Lebenanschauung gesprochen. Die Welt- und Lebenanschauung gibt es noch nicht. Selbst bei den Kulturvölkern sind unzählige Anschauungen im Schwange, und eine Anschauung wird von der anderen bekämpft, und von jeder Anschauung kann man nachweisen, daß sie hier oder da unrichtig sein muß, von keiner aber, daß sie richtig ist. Die wichtigsten Dinge, die in einer Welt- und Lebenanschauung zur Sprache kommen, sind zeitlich, räumlich und sinnlich unerreichbar. So ist niemand bei der Schöpfung zugegen gewesen; der eine kann sie also ganz leugnen, der andere ebenso sicher absolut bejahen. Daher handelt es sich hier fast ausschließlich um Meinungen. Und diejenige Meinung wird die größte Wahrscheinlichkeit für sich haben, welche mit den Vorgängen im All, jetzt und früher, am besten in Einklang ist. Hier aber spielen subjektive Ansichten mit, gerade wie in der Religion; und was dem einen erwiesen scheint, weist der andere weit von sich. Und wie oft geradezu Widersinniges für sicher genommen wird, werden wir an vielen Beispielen sehen. Ich habe einmal in einer sehr wichtig und bedeutend tuenden Broschüre gelesen, unsere Welt sei die Schlacken oder auch die Auswurfstoffe aus der vierten Dimension. Wie töricht! wird der Leser ausrufen. Aber wir haben noch viel seltsamere Ansichten.

2. Naturvölker und Kulturvölker.

Wir unterscheiden zunächst die Anschauungen der Naturvölker von denjenigen der Kulturvölker. Die Völker der Halbkultur folgen wesentlich den Naturvölkern. Auch steht so mancher Kulturmensch ganz auf dem Standpunkt des Wilden. Trifft er sich dort, so mag er in sich gehen und in die ihm gehörige Klasse überwandern.

Einfacher und doch verworrener sind die Anschauungen der Naturvölker als die der Kulturvölker. Wie es unendlich viele Mühe gemacht hat, in die Religion der Naturvölker einige sichere Einsicht zu erhalten, weil auf Befragen nicht bloß fast jedes Dorf, sondern fast jeder Befragte etwas besonderes erzählt, so verhält es sich hinsichtlich der Weltanschauungen. Gemeinsame Lehren ergaben sich nämlich bald, weil ihre praktische Betätigung in unmittelbare Erscheinung trat. Aber Meinungen und Anschauungen hatte jeder für sich. Und dabei handelte es sich nicht einmal immer um Verlegenheit vor dem Frager und Mißtrauen gegen ihn, sondern einfach um Mangel an Ansicht und Unüberlegtheit. Wie viele Kulturmenschen würden auf Befragen nach ihrer Weltanschauung bestimmt antworten können oder wollen? Und wo sie eine solche Anschauung besitzen, würden sie in Staaten mit polizeilichen oder kirchlichen Gewalten aus Furcht vor Nachteilen, sonst in dem unbequemen Gefühl, etwas Törichtes zu sagen, noch weit mehr mit ihren Meinungen zurückhalten als ein Naturmensch, oder sich mit Ausflüchten helfen. Als ich mich mit der Religion der ozeanischen Völker beschäftigte, fiel es mir auf, daß von den unzähligen Namen für Götter und Helden, welche in einem Hauptwerk hierüber, Greys „Polynesian Mythology“, enthalten sind, kaum zwei in den sehr vielen Angaben der Seefahrer des achtzehnten Jahrhunderts (Cooks, Wilsons, Pokocks u. a.) sich finden. Die bei weitem wichtigste Bezeichnung für Götter und Dämonen in diesen Angaben, Eatooa oder Atoa oder ähnlich, sucht man in gleicher Eigenschaft in Greys Werk vergeblich. Ein anlautender Name kommt[S. 5] wohl vor, er bezeichnet aber eine Insel oder einen Distrikt. Nur die Namen Tane und Maui scheinen zeitlich und räumlich sehr verbreitet zu sein. Frobenius, in seinem Buche „Die Weltanschauung der Naturvölker“ hat sich der Mühe unterzogen, für die afrikanischen Völker den Namen einer der bekanntesten Gottheiten durch die Stämme zu verfolgen. Er geht von dem Namen Tschuka aus, der bei den Ibo und in Kalabar einfach Gott bedeuten soll, und stellt mehr als fünfzig Namen auf, die jenem Namen entsprechen sollen, darunter solche wie Rupe, Ndsakumba und ähnliche, die nicht entfernt mehr an den Ausgangsnamen erinnern. Das kann und wird zum Teil an den abweichenden Sprachen liegen, wie wir ja für unser „Gott“ selbst unter den Indogermanen um eine ähnlich lautende Bezeichnung verlegen sind. Dann aber muß man sich wundern, daß Hottentotten und Buschmänner, die eine von den eigentlichen Bantu-Negern des mittleren Afrika ganz verschiedene Rasse bilden, fast den gleichen Namen für Gott besitzen wie die ihnen so fernen Neger des oberen Kongo, Touquo und Tuiko gegen Tuku (vermehrt Tuku-Tuku), während fast sich berührende Stämme der gleichen Rasse und anscheinend des gleichen Sprachstammes ganz abweichende Namen aufweisen. Bei den Yoruba an der Nigermündung heißt es Dso oder Zo, wie in dem weit entfernten Saumgebiet Ostafrikas. Aber in dem nahen Kamerun soll man das gleiche mit Loba, Lebe, Rubi bezeichnen, wie ähnlich mit Lubari in Uganda, wo ja auch Dso oder Zo bestehen soll, und wo als eigentlicher Name des Schöpfers Kitonda angegeben wird. Vieles muß also an den verschiedenen Angaben liegen, die im gleichen Bezirk von verschiedenen Personen dem gleichen oder einem anderen Forscher gemacht werden. Anderes an der kindlichen Gewohnheit der Naturvölker, Namen beliebig zu ändern oder zu verdrehen. Wer Reisewerke miteinander vergleicht oder die Namen in Atlanten und anderen Werken sucht, gerät mitunter in helle Verzweiflung. Gegenwärtig kommt noch dazu, daß die meisten Naturvölker schon mit Kulturmenschen durchsetzt sind und vieles Kulturelle, namentlich Religiöse,[S. 6] von ihnen gehört und in sich aufgenommen haben. Neuere Mitteilungen über Ansichten von Naturvölkern können darum nur mit größtem Mißtrauen benutzt werden, namentlich, wenn sie an Kulturansichten erinnern. Und da die älteren Reisenden meist weder die Kenntnisse noch das Interesse besaßen, sich wirklich genau über die besuchten Völker zu orientieren, sondern nur allzu gerne sich die tollsten Lügen aufbinden ließen, um zu Hause die merkwürdigsten Fabeln erzählen zu können, so sieht es eigentlich mit Untersuchungen über die Welt- und Lebenanschauung der Naturvölker übel aus. In den Märchen und Erzählungen, die uns von den Naturvölkern vorgetragen werden, sind Züge reinster Empfindung und Tugend und dicht daneben Roheiten entsetzlichster Bestialität. Ganz wie in den Sagen der alten Griechen. Wer kann die rührende Szene zwischen Hektor und Andromache mit der scheußlichen des Totenopfers für Patroklos vereinigen? Wir kommen dadurch auf einen Punkt, der von großer Bedeutung ist und uns noch beschäftigen wird.

Für die Kulturvölker scheint die Untersuchung einfacher und sicherer zu sein, hier ist ja so vieles durch Tradition und Schrift bekannt. Aber das Ungeheuere des Materials wirkt erdrückend. Es prahlte jemand mit seinem Fleiße und rechnete so viel Tätigkeit zusammen, daß für den Tag 26 Stunden Arbeit herauskamen. Selbst dieser Zauberkünstler wäre nicht imstande, das Material auch nur zum vierten Teil zu bewältigen, und wenn er Methusalems Alter erreichte. Man muß sich darum auf Hauptansichten und Hauptwerke beschränken. Und dieses darf um so eher geschehen, als wahrhaft große Meinungen nur spärlich erblüht sind, und als unglaublich Viele bewußt und unbewußt die Wege der Großen wandeln. Das ist kein Tadel; und wer in mühseliger Arbeit das gefunden hat, was einem Großen vor ihm schon als Geschenk des Genies eingefallen ist, darf mit Fug und Recht stolz sein und alberne Kritik aus Zusammengelesenhaben ablehnen. Eine solche Arbeitsvermehrung nimmt man gerne entgegen. Eine andere Schwierigkeit liegt in dem Mangel an Bestimmtheit in so vielen Meinungen[S. 7] und Schriften. Wir werden von zwei wilden Rossen nach entgegengesetzten Richtungen gezogen, dem Verstand und dem Gefühl. Mancher wird innerlich zerrissen, viele geben wenigstens dem einen oder dem anderen etwas nach. Kommt noch dazu die menschliche Gebundenheit um des bloßen Lebens willen an anderer Meinung, etwa die bemerkte an Staat und Kirche, so ergibt sich ein weiteres Schwanken. Hat man doch dem großen Kant Inkonsequenzen in seinem philosophischen System vorgeworfen. Und wer weiß so recht, was Fichtes oder gar Schellings eigentliche Philosophie gewesen ist, da man doch von jedem von ihnen mehrere ganz abweichende Philosophien hat? Und da bei weitem die meisten Menschen inkonsequent sind, die einen aus Anlage, die anderen aus ehrlichem Zweifeln, so berührt uns ein ganz konsequenter Mann oder eine ganz konsequente Ansicht fast unheimlich. Wir werden sehen, daß auf unserem Gebiete davon nur sehr wenig vorhanden ist. Man kann fast sagen: mitunter zum Glück für die Menschheit. Denn mit absoluter Konsequenz ist oft Fanatismus und mit diesem Verfolgungssucht verbunden, die sich in der konsequentesten Religion, der katholischen, in so entsetzlichen Taten geäußert hat, und eine Herrschernatur wie Innozenz III., trotz so großer Leistungen, durch die Ausmordung Tausender andersdenkender unschuldiger Menschen fast fluchbeladen erscheinen läßt.

3. Hauptfragen und Stammannahmen (principia, ἀρχαὶ) der Welt- und Lebenanschauungen.

Der Leser sieht, welch umfangreiche Arbeit hier zu bewältigen ist, und wie alles nur in großen Zügen zur Darstellung kommen kann. Doch habe ich die Absicht, weit über die engen Grenzen der Spezialbetrachtungen hinauszugehen, die immer nur einzelne Klassen der Menschheit betraf. Ich möchte vorführen, was der Mensch allgemein an Welt- und Lebenanschauungen geschaffen hat; nicht diese oder jene Philosophenschule, diese oder jene Religion,[S. 8] dieses oder jenes Volk. Unter solchen Umständen ist eine gewisse Systematik unausweichlich, sonst verläuft man sich in der Fülle des Gebotenen und gerät in Gefahr, die Darlegung in Phrasen aufzulösen. Und nirgends ist diese Gefahr so groß und sind ihr so viele Schriftsteller erlegen als gerade auf dem Gebiete, mit dem wir uns hier beschäftigen sollen. Was Prinz Heinz von seinem dicken Freunde bei der Musterung seiner Rechnungen gesagt hat, und ich einmal einen berühmten Nationalökonomen auf einem Kommers auf die Universitätsvorlesungen habe anwenden hören, soll uns zur Warnung dienen. Gründlichkeit hier, Schmuckrede dort, zwischen diesen Symplegaden müssen wir unser Schifflein hindurchsteuern.

Fast jede Weltanschauung geht von einer Stammannahme oder von mehreren Stammannahmen aus. Es muß daher von großer Bedeutung für die Ordnung des Vortrags sein, wenn vor allem diese Stammannahmen vorgeführt werden. Vollständig dieses zu tun ist für einen beschränkte Zeit lebenden Menschen nicht möglich, wegen der unendlichen Menge von Büchern, die er lesen müßte. Nachdem ich mich aber durch so viele Jahre frei und veranlaßt in so vielen Wissenschaften umgesehen habe, glaube ich, daß in der nachfolgenden Aufzählung Wichtigeres nicht fehlen wird. Sollte der Leser noch eine und eine andere Annahme wissen, so füge er sie gütigst hinzu; wir sind alle gerne Kärrner der Königin Wissenschaft. Die Annahmen gehen aber auf

- den Grund des Alls und den der Einzelnen,

- den Bestand des Alls,

- das Wesen der Dinge,

- das Wesen und den Grund der Geschehnisse,

- die Entwicklung des Alls,

- das Ende des Alls,

- das Ende der Einzelnen.

Das sind sieben Hauptpunkte. Es ist nicht angängig, die allgemeine Liste ganz nach diesen Hauptpunkten einzurichten; die Behandlungen müßten vielfach durcheinander gehen und sich verschlingen, wodurch viele unnötige und störende[S. 9] Wiederholungen entstehen würden. Gleichwohl ist die nachfolgende Liste unterteilt, und zwar derartig, daß sie in einiger Beziehung sich den Hauptpunkten anschmiegt. Wenn manche Hauptpunkte in der Liste nicht berücksichtigt zu sein scheinen, so ist es in der Tat nur ein „scheinen“. Durch gehörige Untersuchung der Stammannahmen und namentlich auch durch Verbindung zweier oder mehrerer von ihnen werden auch diese Hauptpunkte zur Erledigung gebracht.

Die Liste enthält vier Klassen: phantomistische Annahmen, wesenheitliche, wesenheitlich-begriffliche, begriffliche. Es kommt auf die absolute Richtigkeit der Benennungen nicht an, diese müssen nur durchschnittlich zutreffen und können es auch nur. Nun möge die Liste selbst folgen.

- Phantomistische.

1. Nichts,

2. Traum,

3. Schein. - Wesenheitliche.

4. Das (indisch Tad),

5. Etwas,

6. Urwesen, Ding an sich, Substanz,

7. Gott,

8. Götter (in allen Abstufungen),

9. Weltgeist,

10. Schöpfer (Schöpfung),

11. Vernichter, Satan, Widergott,

12. Weltseele,

13. Einzelseele,

14. Weltvernunft,

15. Einzelvernunft,

16. Emanation,

17. Chaos, Urmaterie,

18. Materie (auch Elemente und Körper),

19. Energie, Entropie,

20. Psychoma. - Wesenheitlich-begriffliche.

21. Sein, Nichtsein,

22. Werden, Vergehen,

23. Ruhe, Erregung,

24. Attribute,

25. Ideen,

26. Formen,

27. Modi (auch Essenzen und Bilder),

28. Monaden (auch Realen),

29. Zahl,

30. Raum (auch Leere),

31. Zeit,

32. Harmonie,

33. Disharmonie (auch Entzweiung in sich). - Begriffliche.

34. Gut,

35. Böse,

[S. 10] 36. Liebe (auch Anziehung),

37. Haß (auch Abstoßung),

38. Streit,

39. Zwang (absoluter),

40. Notwendigkeit,

41. Anlage (auch Prädestination, Prästabilisation),

42. Unfreiheit, Determinismus,

43. Ursächlichkeit,

44. Beschränktheit,

45. Zweckmäßigkeit (Teleologie, auch Instinkt),

46. Entwicklung,

47. Produktion und Reaktion (auch Regulative),

48. Parallelismus,

49. Gelegenheitlichkeit,

50. Zufall, Association,

51. Freiheit,

52. Unbeschränktheit.

Die Liste sieht bunt genug aus; es soll ja aber auch ein allgemeiner Überblick über die Welt- und Lebenanschauungen gegeben werden. Wir könnten nun weiter so verfahren, daß wir einfach die obigen Stammannahmen einzeln und zu zweien oder mehreren nehmen, so würden wir schon eine große Zahl aller bisher entwickelten Anschauungen gewinnen. Aber die Liste soll uns nur im einzelnen leiten. Die Betrachtung führen wir allgemein.

4. Vergleichung der Anschauungen, Parallelen.

Drei Hauptaufgaben haben wir zu erfüllen: die Anschauungen einzeln oder in Klassen vorzuführen, sie auf ihre theoretische und praktische Bedeutung zu untersuchen, sie miteinander zu vergleichen. Über die beiden ersten Aufgaben ist nichts besonderes mehr zu sagen. Die dritte Aufgabe aber gibt zu einer wichtigen Bemerkung Anlaß. Die Vergleichung kann zu zwei Zwecken geschehen. Einmal um die Kulturzustände der Völker oder Zeiten, innerhalb deren die Anschauungen geäußert sind, gegen einander abzuwägen. Sodann um über die Priorität einer aufgestellten Anschauung zu entscheiden. Das erstere gehört nur zu sehr geringem Teil hierher, da wir ja keine Kulturgeschichte schreiben, und wird sich meist bei den Vorführungen selbst erledigen. Das zweite lassen wir fort, sofern es sich um Prioritäten einzelner Personen handelt. Diskussionen hierüber haben nur dann einen Wert, wenn mit der Priorität auch der Sinn[S. 11] der Anschauung verbunden ist, den wir ja bei einem gedankentiefen Manne immer eine Stufe höher verstehen müssen als bei einem mittelmäßigen Kopf, wenn der Ausdruck der Ansicht dazu Raum läßt. Nun aber werden Anschauungen nicht bloß von einzelnen Personen ersonnen, sondern, wie Lieder, von einem ganzen Volke, so daß es sich um Volksanschauungen handelt. Dann können Völker miteinander in Wettbewerb treten und hat die Frage nach der Priorität doch große Bedeutung. Ich darf nur an den Streit Babel und Bibel erinnern, der mit so außerordentlicher Heftigkeit in unseren Tagen geführt worden ist. Und gerade an diesen Streit kann ich anknüpfen. Er entsprang aus behaupteten Ähnlichkeiten zwischen der Literatur der Babylonier und gewissen Teilen der Bibel, so daß die erstere Vorläufer und Muster für die Erzählungen und die Lehren der Bibel sein sollte. Auch ganz abgesehen davon, ob die Ähnlichkeiten wirklich so bedeutend sind, daß man es wagen dürfte, ein Werk wie die Bibel in wichtigsten Teilen der Originalität zu entkleiden, machte sich in diesem Streit eine verblüffende Außerachtlassung aller Errungenschaften der Anthropologie geltend. Längst haben die Anthropologen erkannt, daß die Menschheit eine auffallend gleichartige Masse bildet, daß Gebräuche, Gedanken und Vorstellungen sich oft an den entferntesten Punkten der Erde in gleicher Weise vorfinden. Ein so ekelhafter und so seltsamer Brauch wie das Auffangen und Verwenden der Fäulnisflüssigkeit des Leichnams zeigt sich im Herzen Afrikas und auf weit abliegenden ozeanischen Inseln. Die Entstehung der Menschen aus Bäumen oder Steinen wird fast auf der ganzen Erde erzählt. Reineckes Streiche und Schlauheiten, nur übertragen auf Hasen und Schakale, geben auch den verschiedensten Negerstämmen Stoff zum Lachen. Märchen fast des gleichen Inhalts finden sich bei Völkern, die weder sprachlich noch stammlich zusammenhängen. Ich habe mir mehr als zwanzig Ähnlichkeiten sogar im Einzelnen zusammengestellt. Eine sehr seltsame und sehr wichtige, daß nämlich die Wasser über dem Himmel der Bibel in Ozeanien sich wiederfinden,[S. 12] habe ich schon in meinem Buche „Die Entstehung der Welt und der Erde nach Sage und Wissenschaft“ hervorgehoben. Ich kann hier mit noch einer, nicht minder bedeutenden, vielleicht noch bedeutenderen aufwarten. Nach der Bibel schafft Gott zwischen den Wassern eine Dehnung, wodurch die Scheidung zwischen Himmel und Erde bewirkt wird. Bei den Neuseeländern sind Himmel und Erde ursprünglich auch aufeinander und der Gott Tane-mahuta trennt sie, daß ein Zwischenraum zwischen ihnen entsteht. Geschieht letzteres auch grobsinnlich — der Gott stemmt den Kopf gegen die Erde, Papa, und die Füße gegen den Himmel, Rangi, und drückt so diese Gatten auseinander — die Sache ist doch die gleiche, das Schaffen der Ausdehnung zwischen Himmel und Erde. — Der Neuseeländische Maui wird von seiner Mutter, eingewickelt in einen Wulst ihrer Haare, ins Meer geworfen, von den Wogen ans Land gespült und dort aufgefunden und erzogen. Damit vergleiche man die Kindheitsgeschichte Mose. Der Hauptunterschied besteht nur darin, daß Mose von einer Königstochter aufgenommen wird, Maui von einem männlichen Vorfahr. — Die Polynesier haben Schwanenjungfrauen wie wir und mit fast den gleichen Erzählungen. — Ra kennzeichnet in Ozeanien den Sonnengott, genau wie im alten Ägypten. — Fast noch verwunderlicher ist, was Max Müller mitteilt, daß einem Zwillingsgötterpaar der indischen Mythologie, Yama und Yami, ein anderes, Yame und Yama, mit gleicher Bedeutung in Peru entspricht. Nun denke man, welche wilde Theorien unsere Babylonier darauf gegründet haben, daß im Babylonischen, das doch eine Schwestersprache des Hebräischen ist, ein Wort sich fand, das an Jehova anklang! Und Indien und Peru, Altägypten und Ozeanien! — Josuas Wunder, daß die Sonne auf sein Geheiß stehen bleibt, ist von vielen Ozeaniern nachgeahmt, z. B. bis ein Haus fertig ist oder ein Wanderer seinen Weg zurückgelegt hat. — Totenschiff und Totenführer kennen nicht bloß die Griechen, sondern auch die Polynesier und einige Afrikastämme und Indianer. — Maui raubt das Feuer wie Prometheus. — Solare Gottheiten[S. 13] der Neger erregen Krankheiten durch Wurfgeschosse wie Apollon. — Gleich den Israeliten geht ein Hottentottenheros, Heitsi-Eibibs, durch das Wasser, das sich vor ihm spaltet und wie dort über dem Verfolger zusammenschlägt. — Ich könnte noch viel mehr anführen, Regenbogen, Weltei, Wahrsagekunst, Jonas und anderes betreffend. Aber ich glaube, daß die obige kurze Aufzählung schon genügt darzutun, wie außerordentlich vorsichtig man bei Schlüssen aus Ähnlichkeiten sein muß. Diese Vorsicht muß aber geübt werden, sonst kann man hinsichtlich der Völkerzusammenhänge zu den bösesten Schlüssen kommen. Wir werden später noch vieles andere kennen lernen, was auf gleichem Gebiete liegt, Ost und West, Nord und Süd verbindet und seine Wurzel eben in Zufall oder in der Gleichartigkeit des Menschengeschlechts hat. Im allgemeinen kann man sagen, daß alles Entlehnte sich ziemlich bald durch Mißverständnis, Unstimmigkeit und Gezwungenheit verrät. Echtes, Eingeborenes, geht frei nach rechts und links ausgreifend und entwicklungsfähig einher. Doch sollen die Schwierigkeiten bei der Scheidung nicht verkannt werden.

5. Einteilung der Welt- und Lebenanschauungen.

Man teilt die Welt- und Lebenanschauungen in zwei Klassen ein, in monistische und pluralistische oder multistische (dualistische, trialistische usf.). Die erstere Klasse soll Anschauungen enthalten, die, von einem Gesichtspunkt ausgehend, das gesamte All, ohne irgend eine Ausnahme darin, als eine Einheit mit zeitlich und räumlich unbegrenzt gleichen Eigenschaften betrachten. So z. B. behauptet der bekannteste Monismus — den ich hier nicht mit dem unzureichenden und irreführenden Beiwort: materialistischer, sondern allgemeiner und treffender: physischer Monismus bezeichnen will —, daß das gesamte All, belebt und unbelebt, stets und überall nur von den Erscheinungen, die wir in der unbelebten Natur kennen, erfüllt und beherrscht worden ist, wird und werden wird. Ihm gegenüber[S. 14] betrachtet der Dualismus die Welt von zwei unabhängigen Gesichtspunkten, z. B. indem er das All durchaus in Leben und Nichtleben, in Körper und Geist, in Gott und Welt usf. teilt. Noch weiter würde die Teilung gehen im Trialismus, Tetralismus usf. Dabei käme es eigentlich darauf an, daß die Trennungen im Pluralismus absolute sind. Derartige Anschauungen besitzen wir nicht recht; es läßt sich nicht vermeiden, daß eines in das andere eingreift. Indessen gibt es, wie wir noch sehen werden, einen wirklichen Monismus auch noch nicht. Überhaupt bringt es der Gegenstand mit sich, daß keine der Anschauungen auch nur theoretisch, geschweige praktisch, durchaus konsequent ist, wenigstens wenn man sie sachlich und nicht bloß nach den Behauptungen untersucht. Mitunter erscheinen die Anschauungen der Wilden, namentlich in ihrer praktischen Anwendung, bei weitem konsequenter als die der Kulturmenschen. Und das hat seinen guten Grund, den wir noch kennen lernen werden.

Der obigen Einteilung werden wir nur bei den einzelnen Anschauungen Rechnung tragen können. Allgemein werden wir drei Hauptklassen unterscheiden: psychisch-religiöse, religionsphilosophische, philosophisch-physische, und werden darunter finden: irdisch-menschliche, irdisch-göttliche, religiöse, psychische (auch geistige), philosophische (metaphysische), physische (naturwissenschaftliche); phantomistische, theosophische, mystische Anschauungen. Die drei letzten sind durch das Semikolon absichtlich von den anderen getrennt; sie bedeuten eine eigenartige Gattung von Anschauungen diesen gegenüber, in der Phantasie und Grübelei eine besonders große Rolle spielen. Aus den ineinandergreifenden Benennungen in den Hauptklassen sieht der Leser schon, daß auch hier scharfe Scheidungen nicht vorhanden sind. Und wie sollten auch solche Scheidungen bestehen! Jede Anschauung wird regiert durch Erfahrung, Wunsch, Religion und Nachdenken. Die Erfahrung gibt die Welt wie sie ist, oder wenigstens erscheint, das ist das Physische. Der Wunsch richtet sich auf den Gang der Welt in bezug auf uns und auf andere, als positiver und negativer Egoismus, bedeutet also das Irdisch-menschliche.[S. 15] Die Religion ist bei den meisten verdeckter Egoismus, und zwar natürlicher Egoismus, der, berechtigt, auf Erhaltung seiner selbst und anderer geht, aber auch häßlicher, der die Gottheit oder die Weltordnung zur Demütigung, Dienstbarmachung oder gar Vernichtung des Anderen sich zum Vorteil oder nur zur Schadenfreude herbeiruft. Bei anderen, wie bemerkt, und wiederum recht vielen, ist sie lediglich gedankenloses Anhängen an bestimmte Satzungen. Verhältnismäßig die Minderzahl faßt die Religion innerlich mit tiefem Fühlen und fester Überzeugung auf. Endlich das Nachdenken, das philosophische, sucht die unmittelbare Erfahrung der äußeren und inneren Welt zu verknüpfen; Widerstrebendes zu vereinigen, das Mannigfaltige zu vereinheitlichen und aus allem diesen das Gewirr der Welt und des Lebens unter wenige Gesichtspunkte zu bringen, die auch Schlüsse auf Unbekanntes und Zukünftiges gestatten. Dazu können wir getrost auch das Phantasieren und Grübeln rechnen, die beide nur ein Übergreifen des Denkens auf übersinnliche oder unsinnliche Objekte darstellen. Das eine oder das andere von diesen vier Steuern auf dem Meere der Anschauungen mag hier und dort nicht zur Anwendung gelangen, es mag sogar herausgehoben und als unnötig beiseite gelegt werden. Das tut nichts und berührt die Bedeutung dieser Steuer für die Gesamtbetrachtung nicht.

Und so kennzeichnen die gewählten Namen für die einzelnen Anschauungen nur das Vorwiegende in der jeweiligen Anschauung. Denn beispielsweise fehlt das Physische in keiner der Anschauungen, aber es gibt Anschauungen, in denen es ganz besonders zur Geltung gebracht ist. Gleicherweise verhält es sich mit dem Religiösen, wo nur die rein materialistischen Anschauungen eine Ausnahme machen, und mit dem Philosophischen und Irdisch-menschlichen.

ERSTES BUCH.

Psychisch-religiöse Welt- und Lebenanschauungen.

ERSTES KAPITEL.

Anschauungen der Naturvölker.

6. Irdisch-menschliche Anschauungen.

Diese sind bald erledigt. Für sie ist alles, wie es sich den Sinnen darstellt. Weder über das Wesen noch über die Ursache des Vorhandenen wird nachgedacht. Es wird alles so genommen wie es geboten ist, und Kenntnisse und Gesichtsweite richten sich nach dem Wahrgenommenen. Damit verbunden ist die Beziehung jeglichen Gegenstandes und Vorganges auf die eigene Person. Es ist ein rein anthropozentrischer Standpunkt, indem das Ich der entscheidende Inhalt der Welt ist, und Gut und Böse sind, was dem Ich dient oder dem Ich schadet. Von vornherein werden die Himmelskörper als Gegenstände gleich denen der Erde oder gar der nächsten Umgebung angesehen, so als gewöhnliche Körper, Menschen oder Tiere oder Früchte. Der Kulturmensch, der die Gelehrten sich den Kopf über die Welt zerbrechen läßt, wird die Himmelskörper schon als das betrachten, was aus der Wissenschaft auch gegen seine Absicht ihm zur Kenntnis gelangt ist. Aber bei Naturvölkern ist es eine Selbstverständlichkeit, daß die Welt einheitlich der irdischen gleicht. Naiv wird angenommen, was die Forschung mit vieler Mühe, wenn auch in ganz anderem Sinne, zum Teil erst erweist. Nichts ist charakteristischer als die An[S. 17]schauung vom Himmel und von dem darüber Befindlichen, die wir bei so vielen Naturvölkern vorfinden. Der Himmel ist ein Zeltdach, am Horizont an die Erde durch Stricke, Ranken und ähnliches befestigt, oder von Bergen, Felsen, Bäumen, Menschen, Tieren getragen. So kann ein Mensch auch einfach in den Himmel gelangen. Tawhaki, ein neuseeländischer Heros und später Halbgott, hat ein dem Himmel entstiegenes Weib Tanga-Tanga oder Hapai und von ihr ein Töchterlein. Wie in unseren Märchen verschwindet das Weib jeden Tag mit Morgengrauen, bis sie aus Liebe gänzlich bei ihm bleibt. Eines Tages aber beleidigt er sie in dem Kind, das er als übelriechend bezeichnet, und sie entflieht mit dem Kind in ihre himmlische Heimat. Nun sucht er einen Weg, in den Himmel zu gelangen, um sie zurückzuholen. Nach einigen Abenteuern gelangt er dahin, wo die Befestigungsseile des Himmels die Erde treffen. Dort findet er eine alte Tante von ihm, und die gibt ihm den Rat, an dem festgemachten Seil emporzuklettern. Sein Bruder Karibi, der ihn begleitet hatte, nimmt ein zu loses Seil und wird nun von den Winden Ost und West hin und her geschleudert. Tawhaki selbst aber ist vorsichtig, klettert sicher und kommt so in den Himmel. Menschen, die auf irgendeine Weise in den Himmel gelangt sind und zur Erde zurückwollen, machen ein Loch, binden ein Tau an und lassen sich an dem Tau herab. Oder es schießt jemand einen Pfeil in die Höhe, der im Himmel stecken bleibt, dann schickt er einen zweiten in den ersten, einen dritten in den zweiten usf. So gewannen die Söhne Ajelens in Nordamerika eine Pfeilleiter, in den Himmel zu klettern, und einer so entstandenen Pfeilleiter bediente sich der polynesische Heros Quat. In Australien wirft ein Mann seine Lanze, an die ein Seil gebunden ist, gegen den Himmel, die Lanze bleibt dort stecken und er hat so einen Weg. Noch einfacher macht es Kasimbaha in Celebes, er benutzt die Rottangranke, nachdem die Feldratte ihre Dornen abgenagt hat, um in den Himmel zu gelangen. Wenn die Höhe eines Baumes nicht reicht, wird ein Zauber angewendet, ihn rasch wachsen zu lassen. Ein Kannibale, Quasawara, stellte dem[S. 18] vorhin erwähnten Quat (Banks-Inseln) und seinen Brüdern nach. Alle flohen auf die Spitze eines Kasuarinenbaumes. Der Verfolger kletterte hinter ihnen her, aber Quat machte den Baum immer höher wachsen. Zuletzt reichte dieser bis zum Himmel. Da bog Quat den Baum zur Erde, stieg rasch mit seinen Brüdern herab, indem er die Spitze festhielt, und als sie alle unten waren, ließ er die Spitze los, der Baum schnellte auf und der zurückgebliebene Quasawara zerschlug den Kopf an dem Himmel. Wer sich über so kindliche, fast kindische Anschauungen verwundern sollte, der denke, daß ja für den Augenschein der Himmel in der Tat nicht sehr fern ist, je nach Beschaffenheit der Luft und der Vergleichsgegenstände vielleicht 20 bis 80 Meter. Der Naturmensch folgt diesem Augenschein und läßt den Himmel über Bergen sich entsprechend wölben, mitunter auch die Berge in den Himmel ragen. Unwillkürlich denkt man an Astolfs Fahrt mit dem Apostel Johannes zum Monde, um Rolands Verstand, der dort in einer Flasche aufbewahrt wird, herabzuholen, nach Ariostos Dichterphantasie. Auf dem Monde

Diese Verse führe ich des Folgenden wegen an. Der Naturmensch nimmt das gleiche an. Im Himmel ist nämlich für ihn alles wie auf der Erde: Wälder, Seen, Berge, selbst Menschen und Häuser. Und die Menschen unterscheiden sich an sich in nichts von den Erdenmenschen, nur daß man sie, da sie den Himmel bewohnen, etwas höher einschätzt. Tawhaki findet zuletzt sein Weib und sein Kind und bleibt bei ihnen, er spielt die Rolle eines Gewittergottes, indem es von seinen Fußtritten donnert und blitzt. Noch naiver ist die Erzählung von Rupes Himmelaufstieg. Er sucht seine Schwester und will darüber seinen Ahnen Rehua befragen. Der aber wohnt[S. 19] im zehnten Himmel — es wird also eine Vielzahl von Himmeln angenommen, wie auch anderweitig. — Rupe durchklettert alle Himmel, wie, wird einfach nicht gesagt. In allen ist es wieder genau wie auf der Erde. Endlich gelangt er in den zehnten Himmel und findet dort auch den gesuchten Rehua. Und wie gemein irdisch es da zugeht, wird fast mit Humor geschildert. Rupe verlangt zu essen. Da schüttelt der uralte Rehua die Locken, und es fallen eine Menge Vögel heraus, die gebraten werden. Auf Rupes verwunderte Frage, warum die Vögel in seinem Haar nisten, sagt Rehua, er hätte dort eine so große Menge von — Insekten, daß alle Vögel auf seinem Haupte ihre Nahrung suchen. Ja, Rupe findet, daß Rehuas Sklaven diesen schändlich behandelt haben, und muß seine Wohnung vom gräßlichsten Schmutz säubern. Und das im zehnten Himmel! zu dem der Hochgott der Ozeanier, Tane, die Wege besonders versperrt haben soll. In Borneo steigt ein Mann auf die Plejaden und bekommt dort Reis vorgesetzt, den er so kennen lernt. Fast gleiche Auffassungen finden wir in Australien und in Afrika, bei den Eskimo und bei anderen Völkern. Daß die Indianer Jagdgründe im Himmel erwarten, wissen wir ja schon aus Coopers Romanen. Aber folgende indianische Sage ist noch deutlicher, die ich nach Frobenius, gekürzt, gebe. Der Coyote hatte einen Sohn und dieser besaß zwei Frauen, von denen der Coyote eine für sich wünschte. Er wollte ihn töten und veranlaßte ihn, um einen Vogel zu fangen, auf einen Baum zu klettern. Nun ließ er den Baum höher und höher wachsen, bis dieser den Himmel berührte, daß sein Sohn sich an der Feste den Kopf einschlage. — Man vergleiche dazu die vorhin mitgeteilte Erzählung von Quat und Quasawara auf den Banks-Inseln. Aber der Sohn sprang vom Baum in den Himmel hinein. Was er da findet entspricht genau der ozeanischen Auffassung, Männer und Frauen, die Holz fällen. Von einem Mann und einer Frau wird er aufgenommen. Wie er Sehnsucht nach der Erde bekommt, spinnt ihm die Frau ein Seil und läßt ihn in einem Korb zur Erde nieder. Es will schon viel sagen, wenn einmal ein Held sich in den Balg eines Vogels[S. 20] tut und in den Himmel fliegt. Meist ist der Himmel so nahe und so irdisch, daß sogar Menschen ihn zurückschieben, wie in Ozeanien und Australien an vielen Orten erzählt wird. Zugleich ist er so derb solide, daß, wenn er herabstürzt, er alles zerschlägt und die Menschen tötet. Von einem Herabstürzen des Himmels wissen aber afrikanische, ozeanische und australische Stämme manches zu erzählen.

Der Himmel wird entweder oben gehalten oder, wie schon mitgeteilt ist, als Zelt an die Erde mit Stricken, Ranken befestigt. Bei den Wanyamwesi soll, nach Stuhlmann, eine Riesin, Fumyahólo, den Himmel gleich Atlas stützen. Ihr Gatte, Niamtitinwa, gleichfalls ein Riese, hält die Erde auf einer Seite, die andere Seite der Erde ruht auf einem Berg Lugula oder Lugiya. Wenn dieser Riese zu seiner Frau geht, bebt die Erde. Andere Afrikaner lassen die Erde auf einem Horn einer Kuh ruhen. Beben entsteht, wenn die Kuh die Erde auf das andere Horn umlegt. Ozeanier stellen sich die Erde vor als auf ein Netz aufgeschüttet, das im Meere schwimmt, oder als Klumpen, den der Held Maui mit einem Netz aus dem Meere emporgezogen hat. Weit verbreitet ist die Annahme, daß Erde und Himmel von Säulen gestützt werden. Im übrigen wird nicht viel nachgedacht, wir wissen ja auch, wieviel Kopfzerbrechen es den klügsten Menschen im Altertum gekostet hat, eine Stütze für die Erde zu finden, und welch ungetümliche Zurüstungen die geistig so hochstehenden Indier getroffen haben, die Erde halten zu lassen (S. 176). Und ich darf auch auf mein Buch „Die Entstehung der Welt und der Erde in Sage und Wissenschaft“ verweisen. Hier zitiere ich noch nach Max Müller einen Vers aus dem Rigveda, bekanntlich dem ältesten Schriftdenkmal der Indier: „Ungestützt, nicht befestigt, wie bringt er es fertig, nicht zu fallen, wenn er sich erhebt?“ „Er“ ist die Sonne.

Was die Himmelskörper anbetrifft, so werden auch diese rein irdisch, oft menschlich oder tierisch aufgefaßt. Ich habe auch dafür in meinem obengenannten Buche Beispiele gegeben, die ich nur durch einiges ergänzen darf. Bei manchen Indianern werden Sonne und Mond so menschlich angesehen,[S. 21] daß sie Kinder haben. Ein Held gelangt auf dem bekannten Wege in den Himmel und in das Haus der Sonne und heiratet dort eine Tochter der Sonne. Mit seiner Frau in einem Korb herabgelassen, muß er sie in einer Hütte versteckt halten, weil sie zu stark leuchtet. Der Mond kann in Ozeanien von einem Adler verschlungen werden. Aber das Verschlungenwerden von Sonne und Mond bei Finsternissen ist ja fast in allen Erdteilen Erzählung und Glaube. Und bekannt ist der furchtbare Lärm, den viele Völker gegen den Himmel machen, um den Drachen, die Schlange, oder was es für ein Tier sein mag, von seinem Opfer zu verscheuchen. In Polynesien ist die Sonne selbst ein Ungetüm. Maui, der Herkules oder Simson der Polynesier, dem sie zu heiß ist und zu rasch läuft, lauert ihr am Aufgangsorte auf, wirft ihr eine Schlinge um den Hals, mit der er sie drosselt, während er ihr zugleich mit seiner Keule Wunde über Wunde schlägt. Da verliert das Ungetüm durch die Wunden den größten Teil der Hitze und von Siechtum matt schleicht sie nun langsam ihres Weges. Daß der Mond ein gewöhnliches Licht, eine Lampe, ist, findet sich oft erwähnt, noch öfter ist er eine alte Frau. Wunderschön klingt es, liegt aber doch auf gleichem Gebiet, wenn amerikanische Indianer die Dämmerröte für den Widerschein der Fittige eines roten Schwanes erklären:

singt Longfellow im „Hiawatha“ nach einer Sage der Odjibwä-Indianer (in Freiligraths Übersetzung).

Mit derartigen Anschauungen verbindet sich ein naiver Wunderglaube, der das Wunder des Wunderbaren entkleidet. Wie selbstverständlich öffnen sich Felsen auf ein Gebot sogar eines Tieres, wachsen Bäume bis in den Himmel hinein,[S. 22] bleibt die Sonne auf Wunsch stehen, beleben sich Klötze und Häuser. Man wird sagen, das sind Märchen — und solche kann man von den Negern in schöner Auswahl in dem hübschen Buche des Fräulein von Held und in sehr vielen Reisebeschreibungen und anthropologischen Werken lesen —, aber das Märchen hat für den Naturmenschen, wenn es nicht direkt behufs Erzählens erfunden ist, die Bedeutung, die es für das Kind besitzt, oder richtiger besaß, ehe noch der hypermoderne Realismus das Kind in den Märchen Unsinn zu sehen lehrte. Dazu kommt noch ein Umstand, auf den in einem folgenden Abschnitt einzugehen ist, und der derartigen „Märchen“ ein ganz anderes Aussehen verleiht und sie mit Mythe und Religion in Verbindung bringt. Aber diese Selbstverständlichkeit des Wunders bei den Wilden ist eines der größten Hindernisse für die Verbreitung des Christentums unter den Naturvölkern ohne Gewalt, denn für die höheren Lehren hat der Wilde nur selten Verständnis. Der Kampf ums Dasein und der naive absolute Egoismus beschäftigt sein ganzes Leben, Tun und Trachten. In den Erzählungen, die die Reisenden uns mitteilen, kommen zwar auch Züge von Großmut vor, jedoch nur selten, und solche von Menschenliebe, wie die Kulturreligionen sie verstehen, existieren kaum, selbst bei Naturvölkern, die schon in Berührung mit der Zivilisation sich befinden. Diese Tugend scheint der Mensch zu allerletzt zu lernen. Sie ist freilich die schwerste von allen, nicht allein, weil sie absolute Überwindung des Egoismus erfordert, sondern auch weil der Gegenstand der Liebe sich nur sehr selten in liebenswürdiger Gestalt gibt, wo nicht zugleich das Mitleid mitspricht. Und die Naturvölker haben keine rechte Gelegenheit, von uns auch nur aus Mitleid, geschweige aus Fühlen Liebe zu lernen. Gestalten wie Livingstone sind einzig. Indessen ist die Gewalttätigkeit, vielfach Roheit und Brutalität, mit der die Naturvölker so oft behandelt wurden, allerdings nicht der eigentliche Grund für ihren Mangel an unseren Haupttugenden. Die rein egoistische Grundlage ihres Wesens ist noch jedem, der mit ihnen in Berührung kam, aufgefallen, nicht bloß Fremden[S. 23] gegenüber, sondern auch gegen ihre nächsten Angehörigen. Es fehlt ihnen die Schule, die bei den Kulturvölkern nun schon Tausende von Jahren dauert, und namentlich drückt auf sie unwiderstehlich ihre Umgebung. Ein Wilder, der in eine Umgebung versetzt wird, die nach jenen hohen Lehren lebt, kann diese sehr wohl annehmen und auch in sich aufnehmen, wie die Erfahrung ja hinreichend erwiesen hat. So aber verbietet zum Beispiel ein Negerhäuptling, weil es ihm so gefällt (car tel est notre plaisir), seinem ganzen Volke den Anbau des notwendigsten Getreides auf mehrere Jahre, herrscht bei ganzen Stämmen die Sitte, die Alten und Kranken auszusetzen oder zu töten, bildet bei noch anderen die Zahl der gemordeten Menschen, in Schädeln, die auf einer Schnur gereiht getragen werden, den höchsten Ruhm des Helden, und was der Greuel noch mehr sind, an die man nicht denken mag und die man schon als Knabe in Coopers Romanen mit einem gewissen Grausen gelesen hat, während sie in der Wirklichkeit, wegen des Mangels eines jeden edleren Beweggrundes, noch viel entsetzlicher wirken würden. Wenn nicht auch hier ein Motiv vorhanden wäre, das in der ganzen Welt bekannt ist, in der ganzen Welt zu den abscheulichsten Taten geführt hat, noch jetzt bei den Kulturnationen in schönstem Flor steht, hier vielfach mit dem Fluch der Lächerlichkeit begabt, aber beim Naturmenschen dessen ganzes Leben und Tun erfüllend und lenkend — der Aberglaube. Hier verflicht sich unsere Betrachtung mit der für die nächste Klasse der Anschauungen. Diese müssen wir durch eine Sonderbetrachtung einleiten.

7. Über den Ursprung der Religionen, Vorläufiges.

Die Bedeutung des Wortes Religion wollen wir hier im allerweitesten Sinne fassen; also dazu auch Meinung, Erzählung, Sage, Mythe rechnen, sofern sie sich auf nicht jedem zur Verfügung stehende Kräfte und Äußerungen beziehen. So weit müssen wir gehen, wenn wir von der Religion der Naturvölker sprechen.

Religion entstammt dem Ursächlichkeitsbegriff des Menschen, das heißt der Eigenheit der Seele, alles notwendig als die Folge eines anderen anzuschauen. Es kann einen Ursächlichkeitsbegriff ohne Religionen geben, aber keine Religion ohne diesen Ursächlichkeitsbegriff. Das gilt auch für geoffenbarte Religionen, da um eine Offenbarung aufzufassen schon der Ursächlichkeitsbegriff vorhanden sein muß, indem ohne diesen nichts mit einem anderen verknüpft werden kann. Wahrscheinlich gibt es kein Lebewesen ohne den Ursächlichkeitsbegriff, wie dunkel er in manchen Lebewesen auch sein mag. Aber außer diesem Ursächlichkeitsbegriff dürfte auch der Lebenstrieb ein Großes zur Entstehung von Religionen beigetragen haben. Und da dieser Trieb sich vornehmlich äußert in Begehren und Fürchten, so werden schon am Ursprung der Religionen diese Empfindungen für ihre Richtung entscheidend sein. Wie, wann und wo die Religionen ihren Ursprung nahmen, darüber bestehen bei den Forschern noch gegenwärtig unendlich viele Meinungen. Einige sehen die Religionen als Folgeerscheinung der Sprache an. Da auch Tiere in ihrer Weise sprechen können, und wir diesen doch nicht gerne religiöse Anschauungen zuschreiben möchten, muß es sich schon um eine Sprache handeln, die den Menschen vom Tiere unterscheidet. Leider wissen wir nicht recht, wo der Unterschied beginnt. Will man aber von uns selbst rückwärts schließen, so wird man meinen, daß Namen- und Begriffsbildung die entscheidenden Momente in der Sprache waren. Max Müller, der diesen Standpunkt mit größter Konsequenz vertritt, bezeichnet es als Tatsache, daß dazu die Wortwurzeln dienten, allein dienen konnten, und — was das Wesentlichste ist — daß diese Wurzeln, „infolge der Art und Weise, in der sie zuerst ins Dasein traten, Handlungen ausdrückten, die gewöhnlichen Handlungen, die auf einer früheren Gesellschaftsstufe vollführt wurden. Der Himmel war der, der bedeckt, die Sonne die, die wärmt, der Mond der, der mißt, die Wolke die, die regnet“ usf. Sah nun der Mensch z. B. das Feuer, das für ihn eine so eminente Bedeutung hat, so fiel ihm namentlich[S. 25] die Ruhelosigkeit dieses Elementes auf, das Flammen, Zucken, Züngeln, Springen usf. Er bezeichnete es also mit der Wortwurzel in „bewegen“, in den indogermanischen Sprachen mit AG. Da aber diese Wurzel ein Handeln des Menschen ausdrückt, eben das „Bewegen“, so kam er allmählich zu der Anschauung, daß in der Flamme etwas Bewegendes, ein Agens sei, zu ihrer Natur gehöre, „Beweger hier“, „Beweger da“, im sanskritischen AG-ni-s, damit wäre zum Beispiel in Sanskrit der Agni gewonnen, der „Beweger“. Im Laufe der Jahrhunderte trat dann eine immer weitergehende Vergeistigung ein, erst ein beseelter Beweger, wie ein Mensch, dann ein göttlicher Beweger usf., bis zuletzt bei einigen Sekten Agni zum höchsten Gott und Schöpfer hinaufidealisiert ward. Diese Theorie des großen Sprach- und Religionsforschers hat zweifellos etwas sehr Bestechendes. Man bedarf nicht einmal der wirklichen Sprache; es genügt ja völlig, wenn der Mensch in sich selbst die Handlungen auffaßt, wenn er es auch nach außen nicht zum Ausdruck bringt. Er wird dann innerlich das Feuer so betrachten, wie er es mittelst der Sprachwurzeln nach außen kundgibt. Aber bedeuten auch die ersten Sprachwurzeln nur Handlungen des Menschen, ist das auch der Fall mit den ersten bestimmten inneren Denkregungen? Werden auch diese sich nur auf Handlungen beziehen? Fast möchte man es glauben, da das Leben des Menschen in Handlung aufgeht und die Natur ja auch in stetem Geschehen sich befindet. Dinge also, die ruhen, würden keinen Anlaß zur Entstehung religiöser Begriffe geben. Diesen Schluß zieht auch Max Müller, da er von dem bekannten Fetischismus, Animismus und der Personifikation als Grundelemente der Religion nichts wissen will. Es ist schwer auf einem Gebiete wie dieses, wo jede Tradition und jede Erfahrung mangelt, etwas Bestimmtes zu sagen; unter den Völkern, die wir kennen, befindet sich und befand sich keines mehr im Ursprung der Religionsbildung, alle hatten und haben ein schon ziemlich kompliziertes System religiöser Ansichten. Am Kinde aber zu beobachten, wie bei ihm religiöse Anschauung entsteht und wächst, würde nur ersprießlich sein können,[S. 26] wenn man es als Wilden, gesondert von allem kulturmenschlichen Verkehr, aufwachsen ließe. Elterliche Brutalität bringt es manchmal zuwege, daß ein Kind in dieser Weise aufwachsen könnte, wenn die Kultur es nicht an sich von allen Seiten umgäbe. Und seit dem alten Ägypterkönig, von dem Herodot erzählt, daß er, um zu erfahren, welches die eigentlich menschliche Sprache sei, ein Kind vom ersten Tage gegen jeden menschlichen Verkehr abgeschlossen habe, ist das Experiment nicht wieder gemacht worden. Also, es fehlt an Mitteln zur Entscheidung. Nur das, glaube ich, muß man sagen, daß es nicht die äußere Sprache war, die die Religionen schuf, sondern die innere, und diese wird der äußeren weit vorausgegangen sein. Wenn Max Müller nur die äußere Sprache versteht, dann ist meines Erachtens seine Theorie nicht haltbar. Begehren und Furcht, ich wiederhole es, sind die Grundpfeiler für religiöse Anschauungen. Und wahrscheinlich Furcht zuerst, dem Begehren sich später erst anschließt. Die meisten Forscher greifen, wenn es sich um religiöse Regungen oder gar Anschauungen handelt, viel zu hoch. Man muß, wenigstens wenn man Religion in so weitem Sinne faßt, wie es der Anthropolog zu tun gezwungen ist, unter Abstraktion von aller ursprünglichen Offenbarung, tief herabsteigen. Sind die Menschen aus der Reihe der Lebewesen durch fortschreitende Entwicklung hervorgegangen und haben sie ihre seelischen Fähigkeiten allmählich erreicht, so wird man in dem Auftreten religiöser Regungen gar nicht weit genug zurückgehen können. Und bekanntlich behaupten manche Naturforscher, daß Tiere wohl auch etwas haben möchten, was einer Religionsanschauung — im weitesten Sinne des Wortes — entspricht. Sicher ist ja, daß manche Tiere sich vor ungewohnten Dingen und Bewegungen fürchten, daß sie unter Umständen Gespenster sehen usf. Haben doch sogar manche gemeint, daß der Hund im Menschen eine Art göttliches Wesen (göttlich vom Standpunkte des allertiefststehenden Wilden) sehe, was freilich mit der Tatsache, daß der Hund jeden anderen als seinen Herrn auch ohne Grund anbellt und anfällt, nicht recht harmonieren will.

Nun unterscheidet Max Müller allerdings drei Stufen der Religionsanschauung: physische, anthropische (Max Müller scheut sich vor dieser Wortbildung und sagt anthropologische, ich sehe aber nicht ein, warum, um einer ungewohnten und freilich auch anfechtbaren Wortbildung zu entgehen, man zu einer anderen, bereits in anderem Sinne vergebenen greifen soll) und psychologische. Diese Stufen sind sicher für die allgemeine Entwicklung treffend gewählt, sie umfassen aber nicht alles. Man darf ferner Lippert in seinem Hauptsatze im allgemeinen beistimmen, daß Religion ohne einen gewissen, wenn auch noch so niedrigen, rohen und selbst gemeinen Kultus, nicht verstanden werden kann. Allein dieser Satz hilft nur die etwaige Religion des Tieres von der des fortgeschrittenen Menschen unterscheiden, wenn nicht vielleicht gewisse Tierklassen, wie die bekannten Ameisengattungen, auch Kultus besitzen. Die Entwicklungslehre kann aber nicht anders als annehmen, daß zuerst die religiösen Anschauungen des Menschen sich gar nicht von denen der Tiere unterschieden haben, aus welchen er hervorgegangen ist, und daß diese Anschauungen allmählich zu Höherem aufstiegen, indem sich gleichzeitig alle Greuel entwickelten, die den Namen Religion entweihten und entweihen. Wir wissen nicht, ob die geistigen Kräfte des Menschen zunahmen, weil seine animalischen Ausrüstungen mehr und mehr verloren gingen, oder ob das umgekehrte stattfand, daß seine animalische Ausrüstung zurückging, weil die geistigen Fähigkeiten stiegen. Der bequemste Ausweg wird sein, wenn wir annehmen, daß beides gleichzeitig stattfand, indem immer eins das andere nach sich zog. Dann mußte einerseits die Einsicht wachsen, andererseits der Trieb der Selbsterhaltung; und es scheint, daß zunächst die ganze zunehmende Einsicht in den Dienst der Selbsterhaltung gestellt worden ist. Deshalb hat sich der Mensch zunächst soviel furchtbarer als das furchtbarste Tier entwickelt, und seine Religionsanschauung ging keineswegs die stillen Wege, die viele so gerne annehmen, indem sie alle Greuel auf „Aberglauben“ schieben. Wir mögen über den Aberglauben des[S. 28] Kulturmenschen lachen, der auf die Türschwelle oder den Türpfosten seiner Behausung ein Hufeisen nagelt, wir mögen lachen, wenn gleichfalls Kulturmenschen sich vor dem 13ten und dem Freitag fürchten, und was der so zahlreichen Albernheiten noch mehr sind. Glauben die betreffenden Leute an sie, so haben sie zu der bekannten Religion noch eine andere. Verhalten sie sich neutral, so treiben sie all den Unfug aus Affennachahmung, „nützt es nicht, so schadet es nicht“. Glauben sie nicht daran, so machen sie sich eines Vergehens gegen den geistig schwächeren Teil der Menschheit schuldig. Aber dem Naturmenschen ist „Aberglaube“ seine eigentliche Religion, und was man bei ihm noch Mystisches und Höheres etwa findet, hat für ihn gar keine oder nur Erzählungsbedeutung.

Andere haben den Urgrund aller religiösen Anschauungen in dem Gefühl der Schwäche gesucht, das der Mensch der ihn umgebenden Natur gegenüber hat. Er soll eine Macht über sich empfinden und diese allmählich höher und höher einschätzen lernen. Der Trieb der Selbsterhaltung würde ihn dann zur Verehrung und Anbetung dieser Macht durch Worte und Taten führen. Irregeleitet, würde der Mensch zunächst nicht eine Macht annehmen, sondern viele Mächte, und sie in dem lokalisieren, was für ihn besondere Bedeutung hat, also in Sonne, Mond, Feuer, Sturm, Gewitter, Strom, Meer u. a. Man kann sehr vieles für diese weitverbreitete Ansicht vom Ursprung der Religion beibringen. Das Gefühl einer Übermacht über sich ist schon im Tierreich vorhanden; ein kleines schwaches Mädchen kann den stärksten Hund zum hündischen Gehorsam zwingen, wie wir ja zu unserm Vergnügen oft genug sehen; der Hund hat ein Gefühl von der Übermacht des Menschleins. Dahin gehören auch solche Tatsachen aus dem Tierleben, die mit ihrem eigenen Gesellschaftsleben zusammenhängen, wenn einem Individuum selbstverständlich die Übermacht zuerkannt wird, wie bei den Bienen. Auch das Verhalten der Blattläuse gewissen Ameisenarten gegenüber dürfte auf dem Gefühl einer Übermacht beruhen; denn ohne Widerstand zu leisten und ohne einen[S. 29] Fluchtversuch selbst dann zu machen, wenn sie beflügelt sind, lassen sich diese Insekten von den Ameisen in deren Heim schleppen und tragen, wo sie, wie bei den Menschen das Vieh, gehegt und aufgezehrt werden. Fast denkt man an das Verhältnis des Volkes zu wilden Häuptlingen oder sinnlosen Despoten. Ist das Gefühl der Übermacht beim Menschen nur auf dem der Furcht gegründet, so würde es sich wenig von dem der intelligenteren Tiere unterscheiden. Aber beim Menschen soll noch hinzukommen, daß er auch Hoffnung auf Gutes und Erwartung von Gutem für sich auf diese Übermacht gründet. Und das wäre freilich etwas, das im Tierreiche wohl nur selten gefunden wird. Die Beispiele von Hunden, die allerhand Künste vollführen in Erwartung einer Belohnung, von Vögelchen, die auf den Ruf eines, der ihnen Samen oder Bröckchen bietet, ihm beliebig auf Hand und Schulter fliegen, dürfen, glaube ich, hier nicht angeführt werden. Es sind Erfahrungen, denen die Tiere, namentlich im Zustand der Domestikation, folgen.

Auf dem Wege zur spiritualistischen Ansicht von der Entstehung der Religionen treffen wir die Behauptung, daß religiöse Anschauung überhaupt zur Eigenheit des Menschen gehöre, gewissermaßen apriorisch eine Kategorie, ein Regulativ seines inneren und äußeren Lebens bilde. Einen energischen Vertreter dieser Ansicht finden wir in Benjamin Constant, der sie schon im ersten Kapitel seines großen Werkes „De la réligion“ feststellt. Sofern die religiöse Anschauung in der Kategorie der Ursächlichkeit beruht, und diese allerdings eine unumgängliche Vorbedingung unseres inneren und äußeren Lebens bedeutet, könnte man letzteres auch von der religiösen Anschauung annehmen. Daß indessen der Begriff der Ursächlichkeit für sich nicht hinreicht, den Trieb zur religiösen Anschauung zu erklären, darf wohl als sicher hingestellt werden. Es ist zwar richtig, daß die religiöse Anschauung ein Regulativ unseres Lebens ist. Aber es spielt bei ihr noch etwas mit, das durchaus dem Bereiche des Fühlens angehört und für das wir im Begriff der Ursächlichkeit keinen adäquaten Ausdruck finden. Auch die Tiere und[S. 30] selbst die Pflanzen müssen den Begriff der Ursächlichkeit bewußt oder unbewußt (instinktiv, wie wir sagen) besitzen, sonst existierten sie nicht. Aber religiöse Anschauung schreiben wir ihnen doch nicht zu. Ferner gibt es zweifellos Menschen, die jedes religiösen Gefühls gänzlich bar sind, nicht einmal einem Aberglauben huldigen. Soll also religiöse Anschauung in der Tat eine Eigenschaft der Menschenseele sein, so muß sie außer in der Ursächlichkeit noch in anderem eine Wurzel haben, oder nur in diesem anderen. Dieses ist wohl auch die Meinung von Wilhelm Wundt, daß nämlich die Ursächlichkeit für eine rein psychische Entstehung einer religiösen Anschauung nicht hinreicht. Nun haben wir schon früher Furcht und Begehren als die Haupttriebfedern für religiöse Annahmen hervorgehoben. Von diesen Menscheneigenschaften soll aber, als unwürdig, gerade abgesehen werden. Dann würde freilich nichts übrig bleiben als die religiöse Anschauung als eigene Kategorie zu betrachten, wogegen doch sehr vieles spricht, was bei der Vorführung der einzelnen Religionsanschauungen hervortreten wird, wo wir den allerniedrigsten Meinungen begegnen, die jeder Kultur und jeder Menschlichkeit ins Gesicht schlagen. Soll sich aber jene Ansicht auf unsere Idee von Religion beziehen, so ist eben der Begriff Religion viel zu eng gefaßt, und wir brauchen darüber hier noch nicht zu diskutieren.

Endlich die rein spiritualistische Ansicht selbst sieht die Religion als von höchster Macht geoffenbart an. Das kann, absolut genommen, eigentlich nur von der einzigen wahren Religion gemeint sein, denn es ist ja ausgeschlossen, daß eine Offenbarung in mehrerer Gestalt erfolgen kann. Kein Mensch weiß, welches diese einzige wahre Religion ist, jeder gibt die seinige dafür aus. Und irgendein Kriterium zur Entscheidung haben wir nicht. Vergangene und gegenwärtige Geschichte der Religionen schneiden uns dazu jede Möglichkeit ab. Die beliebte Ausrede, daß die Menschen die Offenbarung verdorben hätten, hilft hier nichts, sondern schadet nur. Denn was eine absolute Offenbarung ist, muß mit zwingender Gewalt die Menschen leiten und kann sie nicht[S. 31] zu so furchtbaren Taten führen, wie die religiösen Verfolgungen sie gezeitigt haben. Anders hat eine absolute Offenbarung gar keinen Sinn, denn dem Besten im Menschen widersprechend wird man sie doch nicht gestalten wollen.