.

Droits de traduction et de reproduction réservés.

PARIS.--IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2.

DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DE

L'ARCHITECTURE

FRANÇAISE

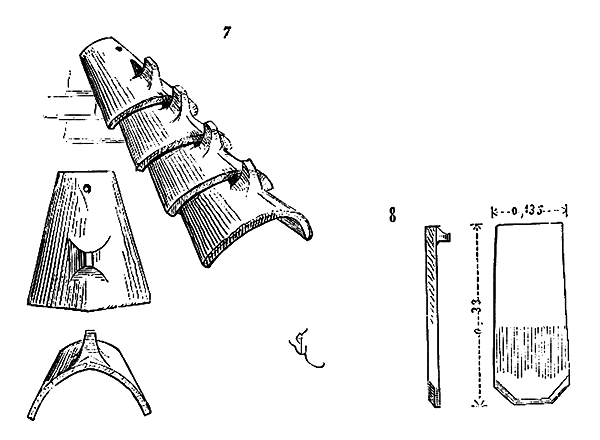

DU XIe AU XVIe SIÈCLE

PAR

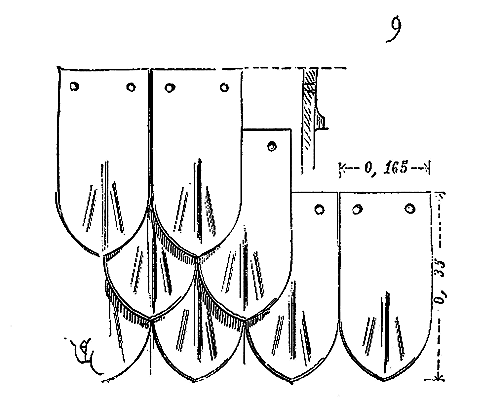

M. VIOLLET-LE-DUC

ARCHITECTE DU GOUVERNEMENT

INSPECTEUR-GÉNÉRAL DES ÉDIFICES DIOCÉSAINS

TOME NEUVIÈME

PARIS

A. MOREL, ÉDITEUR

RUE BONAPARTE, 13.

TABERNACLE, s. m. Nom que l'on donne aujourd'hui à une petite armoire placée sur l'autel, au milieu du retable, et qui sert à déposer le ciboire.

L'établissement des tabernacles sur les autels ne date que du dernier siècle. Les hosties étaient déposées, jusqu'au XVIIe siècle, dans des édicules placés à côté de l'autel, ou dans une suspension (voyez AUTEL, et dans le Dictionnaire du mobilier français, l'article TABERNACLE). Ces édicules placés près de l'autel étaient de bois, de pierre ou de métal, avec lanterne pour loger une lampe. On voit encore quelques-uns de ces tabernacles, datant du XVIe siècle, dans des églises de Belgique. Souvent ces réserves de la sainte Eucharistie étaient mobiles, et n'étaient placées près de l'autel que pendant le service divin.

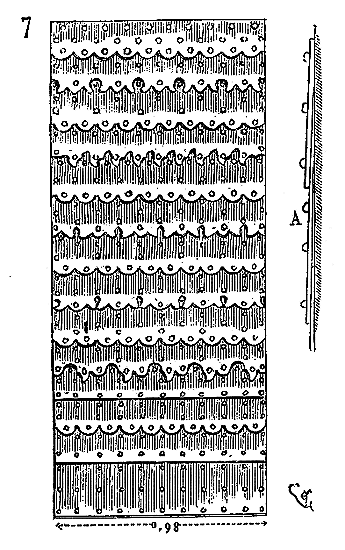

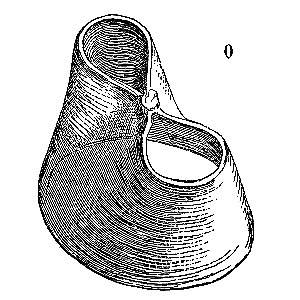

TAILLE, s. f. On dit: «Une bonne taille, une taille négligée, une taille layée, pour indiquer la façon dont est traité un parement de pierre. La nature de la taille est un des moyens les plus certains de reconnaître la date d'une construction; mais, dès le XIIe siècle, les diverses écoles de tailleurs de pierre ont des procédés qui leur appartiennent, et qu'il est nécessaire de connaître pour éviter la confusion. Ainsi certaines provinces n'ont jamais adopté la laye ou bretture 1, ou n'ont employé cet outil que très-tard. Des tailleurs de pierre ne se sont servis que du ciseau étroit ou large; quelques contrées ont employé de tout temps le marteau taillant sans dents, avec plus ou moins d'adresse.

Autant les ravalements des édifices romains, élevés sous l'influence ou sous la direction d'artistes grecs, sont faits avec perfection, autant les parements de nos monuments gallo-romains de l'empire sont négligés. D'ailleurs les Grecs, comme les Romains, posaient la pierre d'appareil à joints vifs sans mortier, épannelée, et ils faisaient un ravalement lorsque l'oeuvre était montée. Quand ils employaient des matières dures comme le granit ou le marbre, la taille était achevée avant la pose. Beaucoup de monuments grecs, en pierre d'appareil, sont restés épannelés. Le temple de Ségeste, par exemple, le grand temple de Sélinonte, de l'époque dorienne, ne montrent, sur bien des points, que des tailles préparatoires.

Quant aux édifices romains en pierre d'appareil, il en existe très-peu qui aient été complétement ravalés. Le Colisée, la porte Majeure à Rome, les arènes de Nîmes et d'Arles, celles de Pola, ne présentent que des ravalements incomplets. Il est évident que, la bâtisse achevée, on s'empressait d'enlever les échafaudages, et l'on se souciait peu de terminer les ravalements, ou bien ils étaient faits avec une négligence et une hâte telles, que ces ravalements conservaient une apparence grossière.

Il suffit d'examiner les nombreux débris que nous possédons de l'époque gallo-romaine des bas temps, pour constater l'infériorité de la taille des parements, tandis que les lits et joints sont dressés avec une précision parfaite; si bien que les blocs de pierre, même dans des monuments d'une très-basse époque, sont exactement jointifs. Cette négligence des parements tenait donc au peu d'importance que les Romains attachaient à la forme, et non à l'inhabileté des ouvriers. Les tailles préparatoires sont faites, dans les monuments gallo-romains, au moyen d'une ciselure sur l'arête; le nu vu de la pierre conservant la taille de la carrière, faite à l'aide d'un taillant droit peu large. Quant aux lits et joints, ils sont taillés au moyen d'une ciselure très-fine sur les arêtes bien dégauchies, le milieu étant parfaitement aplani à l'aide d'un taillant droit large et fin. Quelquefois ces lits et joints sont moulinés, probablement à l'aide d'une pierre dure et rugueuse, comme de la meulière, par exemple, ou de la lave. L'emploi de la lave, pour mouliner les lits et joints, parait avoir été en usage dans les Gaules, car là où il existe des restes de constructions gallo-romaines, nous avons fréquemment trouvé des morceaux de lave, bien que les contrées où existent ces restes soient fort éloignées des pays volcaniques.

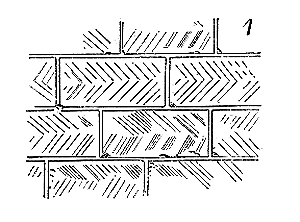

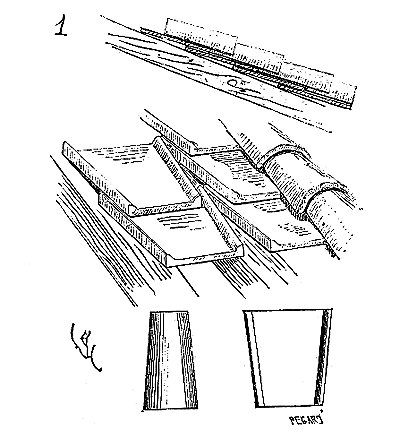

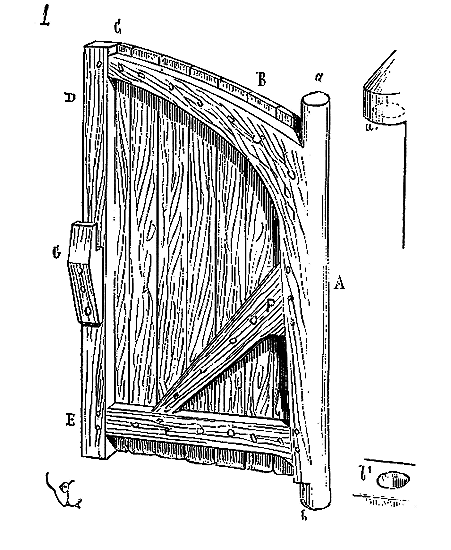

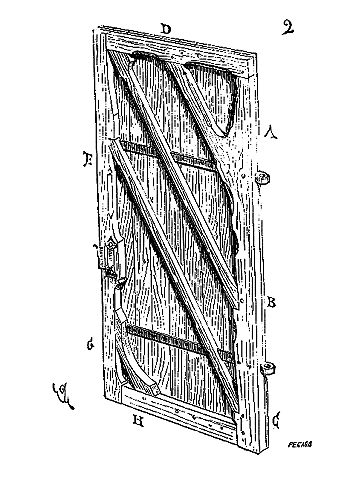

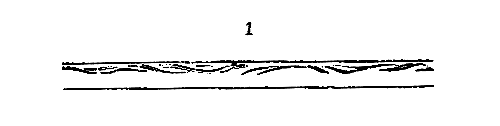

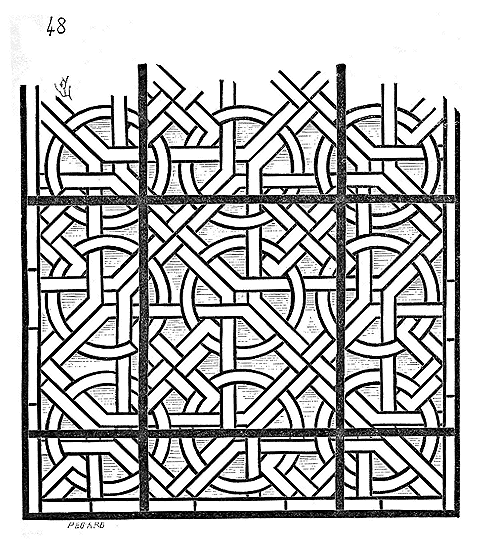

À la chute de l'empire romain, les connaissances de l'appareilleur se perdent entièrement. On ne construit plus qu'en moellon smillé, et les quelques blocs de pierre de taille qu'on met en oeuvre dans les bâtisses sont à peine dégrossis. Cependant une façon nouvelle apparaît dans la taille de ces parements de moellons. On sait le goût des races indo-germaniques pour les entrelacs de lignes. Les bijoux que l'on découvre dans les tombeaux mérovingiens présentent une assez grande variété de ces combinaisons de lignes croisées, contrariées, en épis, formant des méandres ou des échiquiers. On voit apparaître à l'époque mérovingienne les tailles dites en arête de poisson (fig. 1), et ce genre de tailles persiste assez tard chez les populations qui conservent les traditions germaniques. Ces tailles en épis sont faites à l'aide du taillant droit romain large. Jusqu'à l'époque carlovingienne, la ciselure semble abandonnée. On ne construit plus en pierres d'appareil. Nous voyons au contraire la ciselure employée partout dans les tailles de pierre appartenant aux VIIIe et IXe siècles, ciselure inhabilement faite, mais cependant cherchée, travaillée. Les moulures sont complétement traitées pendant cette époque, à l'aide du ciseau. Pour les parements simples, ils sont grossiers, faits à la pointe et dressés avec le taillant droit large. C'est en Bourgogne et dans le Charolais, pays riches en pierres dures, que vers la fin du XIe siècle on voit apparaître une taille très-bien faite à l'aide du taillant droit étroit, sans ciselures. Alors les pierres d'appareil étaient toutes entièrement taillées avant la pose, on ne faisait pas de ravalements: l'habitude que les ouvriers avaient prise, depuis la chute de l'empire romain, de bâtir en moellon smillé, posé sur lits épais de mortier, leur avait fait perdre la tradition des ravalements. Du moellon smillé ils arrivaient peu à peu à employer des pierres d'un échantillon plus fort, puis enfin la pierre d'appareil, mais ils continuaient à la poser comme on pose le moellon qui ne se ravale pas; et ils taillaient chaque bloc sur le chantier, soignant d'ailleurs autant les lits et joints que les parements. Les constructions du XIe siècle que l'on voit encore en Bourgogne, et sur les bords de la Saône, présentent de beaux parements, dont la taille par lignes verticales sur les surfaces droites, et longitudinales sur les moulures, est égale partout, fine et serrée. C'est à cette époque que l'on reconnaît souvent l'emploi du tour pour les colonnes et bases, et le polissage parfois pour des moulures délicates à la portée de la main. En Auvergne, vers ce même temps, les tailles, quoique un peu plus lourdes que dans la Bourgogne et le Charolais, sont bien faites, régulières, et parfois rehaussées par de la ciselure sur les moulures. Avant le XIIe siècle, dans l'Île-de-France, les tailles sont grossières, mal dressées, et rappellent celle des monuments gallo-romains.

Les bijoux que l'on découvre dans les tombeaux mérovingiens présentent une assez grande variété de ces combinaisons de lignes croisées, contrariées, en épis, formant des méandres ou des échiquiers. On voit apparaître à l'époque mérovingienne les tailles dites en arête de poisson (fig. 1), et ce genre de tailles persiste assez tard chez les populations qui conservent les traditions germaniques. Ces tailles en épis sont faites à l'aide du taillant droit romain large. Jusqu'à l'époque carlovingienne, la ciselure semble abandonnée. On ne construit plus en pierres d'appareil. Nous voyons au contraire la ciselure employée partout dans les tailles de pierre appartenant aux VIIIe et IXe siècles, ciselure inhabilement faite, mais cependant cherchée, travaillée. Les moulures sont complétement traitées pendant cette époque, à l'aide du ciseau. Pour les parements simples, ils sont grossiers, faits à la pointe et dressés avec le taillant droit large. C'est en Bourgogne et dans le Charolais, pays riches en pierres dures, que vers la fin du XIe siècle on voit apparaître une taille très-bien faite à l'aide du taillant droit étroit, sans ciselures. Alors les pierres d'appareil étaient toutes entièrement taillées avant la pose, on ne faisait pas de ravalements: l'habitude que les ouvriers avaient prise, depuis la chute de l'empire romain, de bâtir en moellon smillé, posé sur lits épais de mortier, leur avait fait perdre la tradition des ravalements. Du moellon smillé ils arrivaient peu à peu à employer des pierres d'un échantillon plus fort, puis enfin la pierre d'appareil, mais ils continuaient à la poser comme on pose le moellon qui ne se ravale pas; et ils taillaient chaque bloc sur le chantier, soignant d'ailleurs autant les lits et joints que les parements. Les constructions du XIe siècle que l'on voit encore en Bourgogne, et sur les bords de la Saône, présentent de beaux parements, dont la taille par lignes verticales sur les surfaces droites, et longitudinales sur les moulures, est égale partout, fine et serrée. C'est à cette époque que l'on reconnaît souvent l'emploi du tour pour les colonnes et bases, et le polissage parfois pour des moulures délicates à la portée de la main. En Auvergne, vers ce même temps, les tailles, quoique un peu plus lourdes que dans la Bourgogne et le Charolais, sont bien faites, régulières, et parfois rehaussées par de la ciselure sur les moulures. Avant le XIIe siècle, dans l'Île-de-France, les tailles sont grossières, mal dressées, et rappellent celle des monuments gallo-romains.

Dans le Poitou, le Berri et la Saintonge, les tailles, avant le XIIe siècle, sont extrêmement grossières, faites à l'aide d'un taillant épais, coupant mal, écrasant le parement, et laissant voir partout les coups du pic ou du poinçon à dégrossir. La ciselure apparaît dans les moulures, mais elle est exécutée sans soin et par des mains inhabiles.

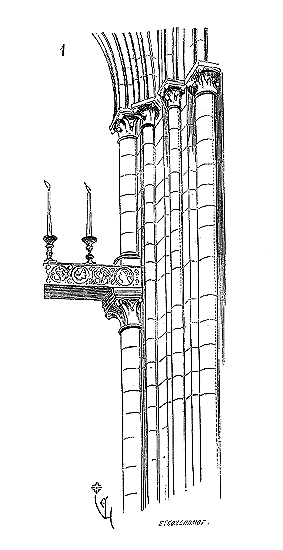

C'est avec le XIIe siècle, au moment où se fait sentir en Occident l'influence des arts gréco-romains de la Syrie, que les tailles se relèvent et arrivent très-promptement à une perfection absolue. Dans toutes les provinces, et notamment en Bourgogne, dans la haute Champagne, dans le Charolais et dans la Saintonge, les progrès sont rapides, et les tailleurs de pierre deviennent singulièrement habiles. On voit alors apparaître certaines recherches dans la façon de traiter les diverses tailles: les parements unis sont dressés au taillant droit, tandis que les moulures sont travaillées au ciseau et souvent polies. L'emploi de la bretture commence à se faire voir sur les bords de la Loire, dans le pays chartrain et dans le domaine royal. C'est vers 1140 que cet outil paraît être d'un usage général dans les provinces au nord de la Loire, tandis qu'il n'apparaît pas encore en Bourgogne et dans tout le midi de la France. Les tailles à la bretture ne se montrent en Bourgogne que vers 1200, et elles n'apparaissent que cinquante ans plus tard sur les bords de la Saône et du Rhône, en Auvergne et dans le Languedoc. Le choeur de l'église abbatiale de Vézelay, qui date des dernières années du XIIe siècle, et qui présente des tailles si merveilleusement exécutées, montre en même temps l'emploi du taillant droit très-fin, du ciseau, du polissage, et, dans quelques parties, de la bretture à larges dents. Les bases, les tailloirs des chapiteaux, les moulures des bandeaux, sont polis et d'une pureté d'exécution incomparable. Même exécution dans l'église de Montréal (Yonne), de la même époque. Ces différences de natures de taille produisent beaucoup d'effet et donnent aux profils une finesse particulière. À dater du XIIIe siècle, l'école de l'Île-de-France, qui prend la tête de l'art de l'architecture, n'emploie plus que la bretture, mais elle polit souvent les profils à la portée de la main, tels que les bases des colonnes. Ce fait peut être observé à Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Chartres, à la cathédrale de Troyes, à Saint-Quiriace de Provins, à la sainte Chapelle du Palais, et dans un grand nombre de monuments.

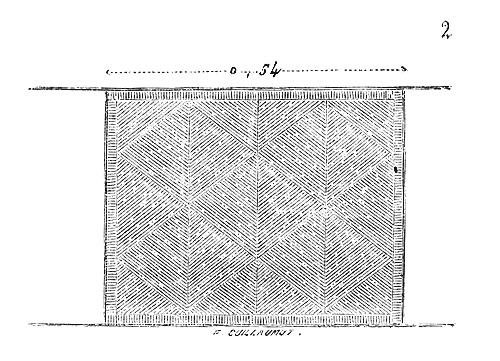

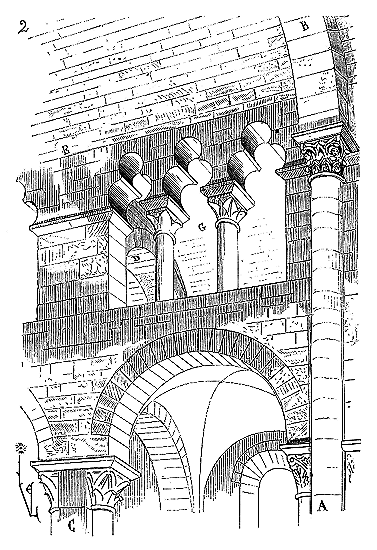

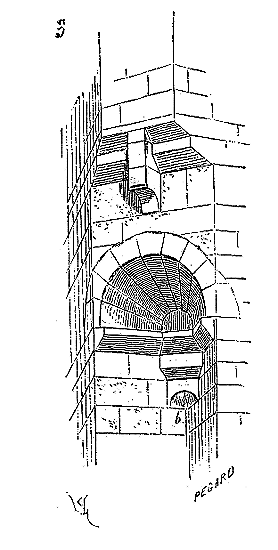

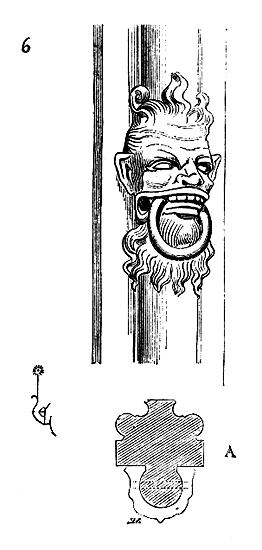

Pendant ce temps, dans les contrées où le grès rouge abonde, dans les Vosges et sur les bords du Rhin, on continue de faire les tailles à l'aide du poinçon, du large ciseau et du marteau de bois. On voit beaucoup de tailles de ce genre à Strasbourg, où l'on se sert encore aujourd'hui du même outillage. Dans la cathédrale de cette ville, on remarque une grande variété de tailles du XIe au XIVe siècle, obtenues avec les mêmes outils. Ainsi, dans la crypte de ce monument, sur le mur nord, on voit des tailles faites au poinçon qui donnent ce dessin (fig. 2).

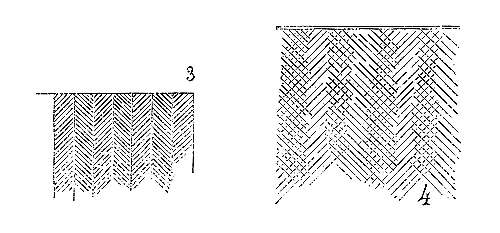

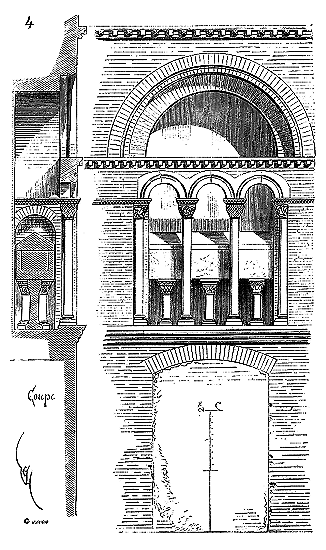

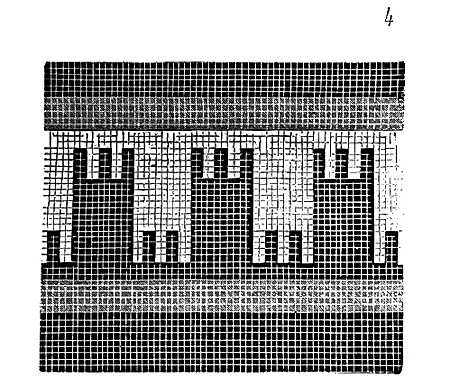

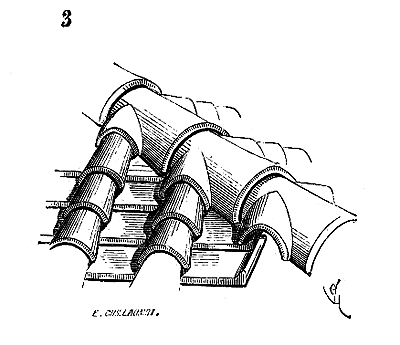

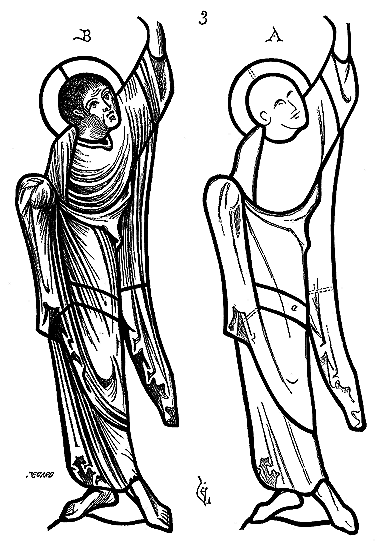

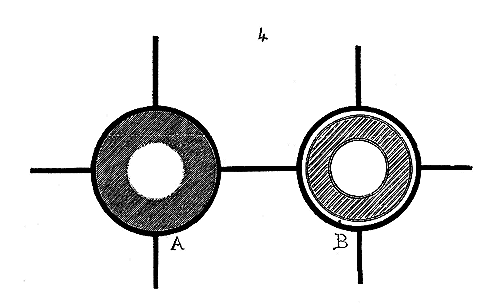

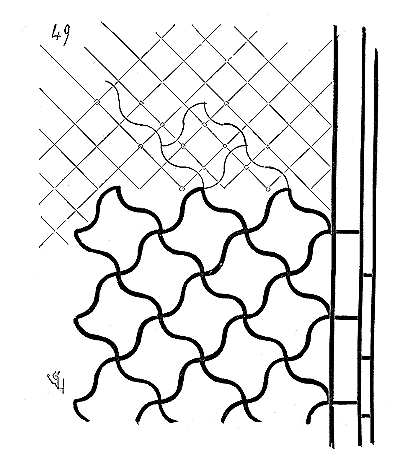

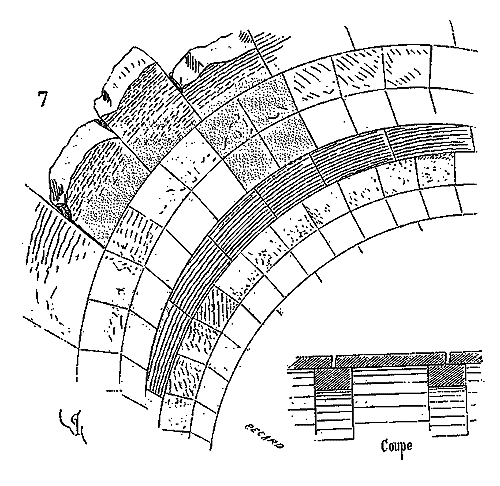

Aux voûtes de cette même crypte (XIIe siècle), les tailles sont façonnées en épis à l'aide du large ciseau strasbourgeois (fig. 3). L'église de Rosheim, près de Strasbourg (XIIe siècle), présente extérieurement et intérieurement des parements taillés au ciseau large, ainsi que l'indique la figure 4.

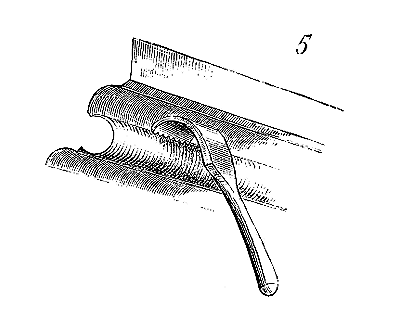

Il faut dire que le grès rouge des Vosges ne peut guère être parementé autrement qu'à l'aide de ce large ciseau, et les tailleurs de pierre de cette contrée mettaient une certaine coquetterie à obtenir des tailles d'une régularité et d'une finesse que permettait la nature des matériaux. Dans l'Île-de-France, nos tailleurs de pierre, au XIIIe siècle, taillent non-seulement les parements, mais aussi les moulures les plus délicates, à la bretture, ce qui exige une grande adresse de main. Cet outil (la bretture) est dentelé avec d'autant plus de finesse, que les profils deviennent plus délicats. Au XIVe siècle, ces profils acquièrent souvent une telle ténuité, que la bretture ne saurait les dégager; alors on emploie la ripe, sorte de ciseau recourbé et dentelé très-fin, et c'est perpendiculairement à la moulure que cet outil est employé (fig. 5).

Ainsi le tailleur de pierre modèle son profil, comme le ferait un graveur, pour faire sentir les diverses courbures. La ripe, au XVe siècle, est l'outil uniquement adopté pour terminer tout ce qui est mouluré, et la bretture n'est plus employée que pour les parements droits.

Dans des contrées où l'on n'avait que des pierres très-dures, telles que certains calcaires jurassiques, le grès, la lave et même le granit, on continue à employer le poinçon, le ciseau et le taillant droit. La bretture, et à plus forte raison la ripe, n'avaient pas assez de puissance pour entamer ces matières. Tous les profils étaient dégagés au ciseau et terminés au taillant droit très-étroit, employé longitudinalement. On ne voit de traces de l'outil appelé boucharde que dans certains monuments du Midi bâtis de grès dur, comme à Carcassonne, par exemple, et cet outil n'apparaît-il que fort tard, vers la fin du XVe siècle. Encore n'est-il pas bien certain qu'il fût fabriqué comme celui que l'on emploie trop souvent aujourd'hui. C'était plutôt une sorte de grosse bretture à dents obtuses, au lieu d'être coupantes. Jusqu'à la fin du XVe siècle, la taille de la pierre, en France, est faite avec une grande perfection, souvent avec une intelligence complète de la forme et de l'effet à obtenir. Les parements unis ne sont jamais traités comme les moulures. Le grain de la bretture, et plus tard de la grosse ripe, apparaît sur ces parements, tandis qu'il est à peine visible sur les parties profilées. Des détails polis viennent encore donner de la variété et du précieux à ces tailles.

Avec le XVIe siècle, trop souvent la négligence, l'uniformité, le travail inintelligent, remplacent les qualités de tailles qui ressortent sur nos vieux édifices. Puis, depuis le milieu du XVe siècle, on ne mettait plus guère en oeuvre que les pierres tendres à grain fin et compacte, comme la pierre de Vernon, les pierres de Tonnerre, le Saint-Leu le plus serré. Il n'était plus possible, sur ces matériaux, de se servir de la bretture, on employait les ripes grosses et fines. Ces outils ont l'inconvénient, pour les parements unis surtout, si l'ouvrier n'a pas la main légère, d'entrer dans les parties tendres, et de se refuser à attaquer celles qui sont plus dures. Il en résulte que les surfaces ripées sont ondulées, et produisent le plus fâcheux effet sous la lumière frisante. On en vient à passer le grès sur ces parements pour les égaliser, et cette opération amollit les tailles, leur enlève cette pellicule grenue et chaude qui accroche si heureusement les rayons du soleil. Les moulures, les tapisseries, prennent un aspect uniforme, froid, mou, qui donne à un édifice de pierre l'apparence d'une construction couverte d'un enduit.

Note 1: (retour) Outil dont le taillant est dentelé (voyez BRETTURE).

TAILLOIR, s. m.--Voyez ABAQUE.

TAPISSERIE, s. f. Nom que l'on donne à tout parement uni, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'un édifice. On dit: «Les tapisseries sont bien dressées», pour indiquer qu'un parement est bien fait, bien dégauchi et bien ravalé ou enduit.

TAPISSERIE, tenture d'étoffe.--Voyez le Dictionnaire du mobilier français.

TAS, s. m. Ensemble de l'oeuvre où sont mis en place les divers matériaux préparés sur les chantiers.

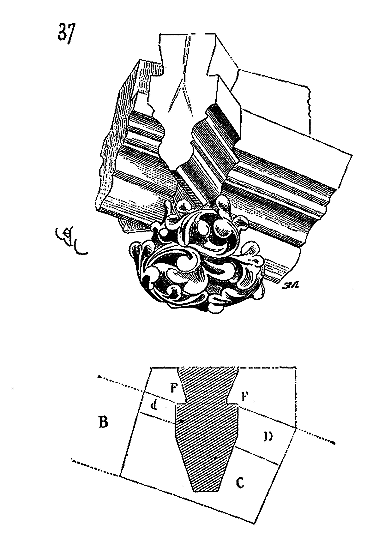

TAS DE CHARGE, s. m. Assises de pierres à lits horizontaux que l'on place sur un point d'appui, sur une pile ou un angle de mur entre des arcs, pour recevoir des constructions supérieures. Se dit aussi de certains encorbellements, comme, par exemple, des séries de corbeaux qui reçoivent le crénelage d'une courtine ou d'une tour (voyez MÂCHICOULIS).

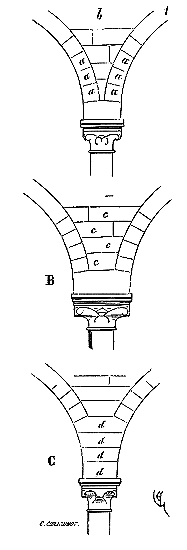

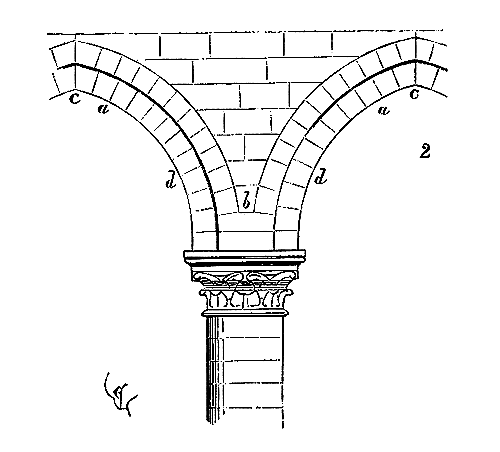

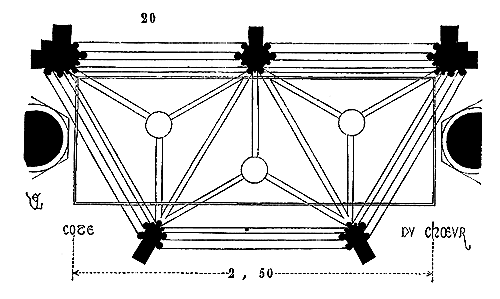

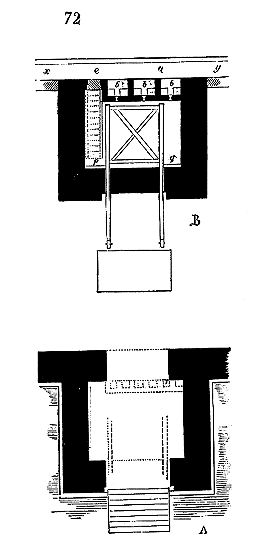

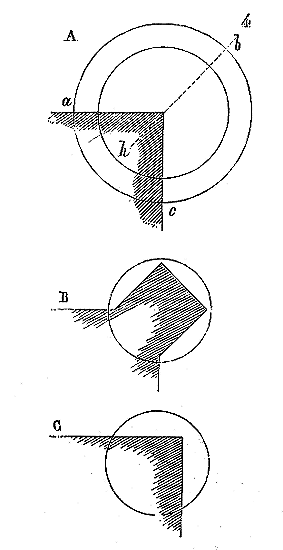

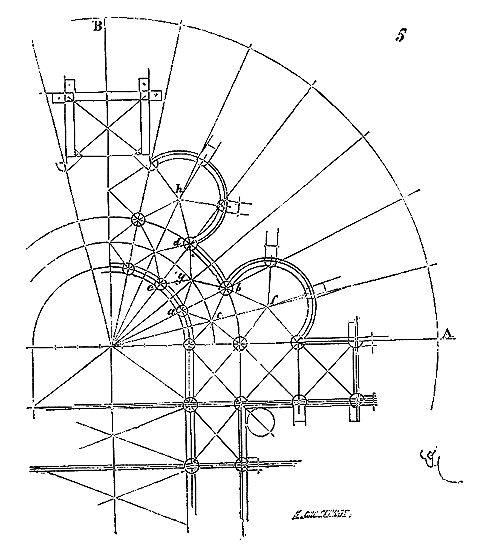

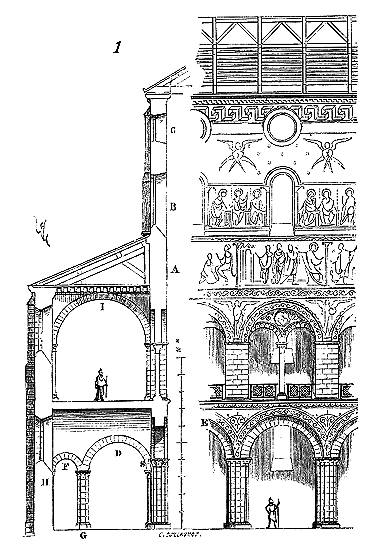

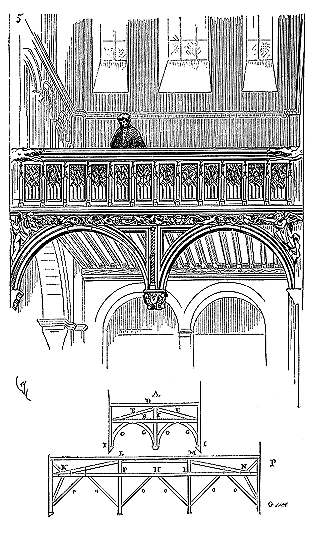

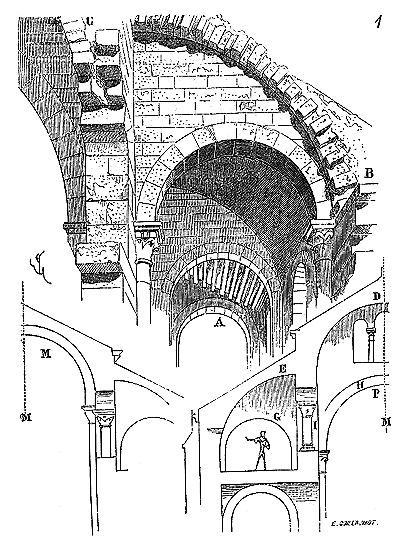

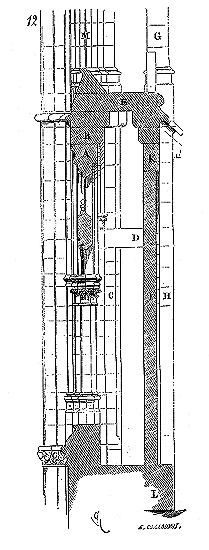

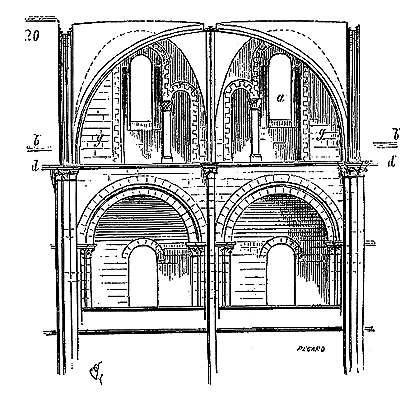

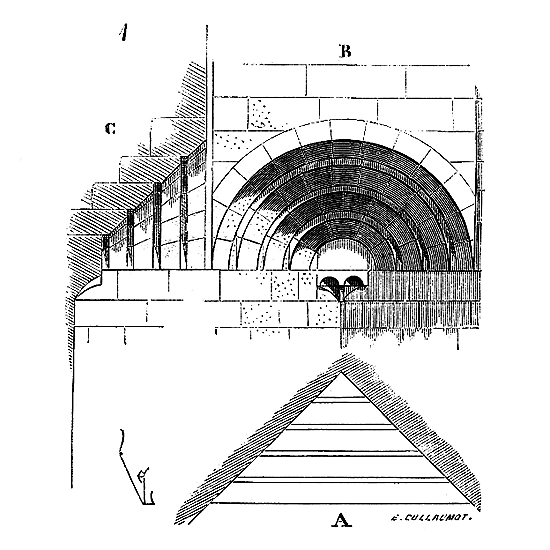

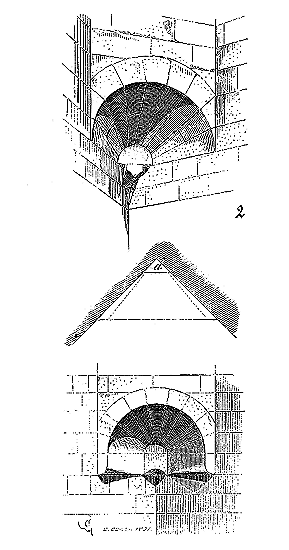

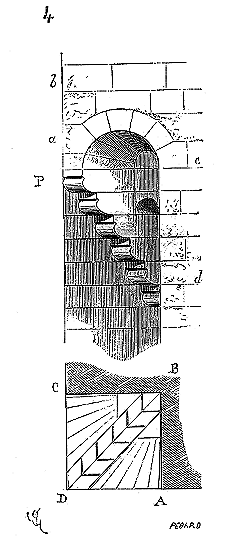

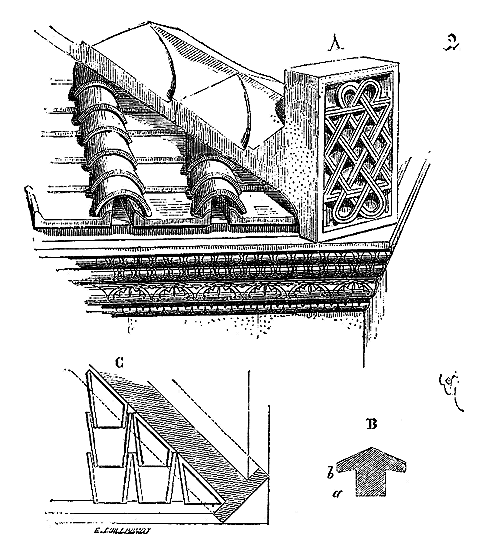

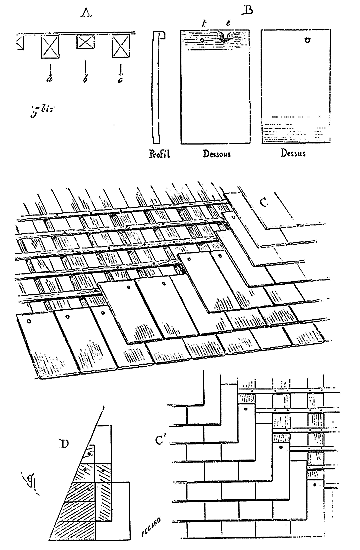

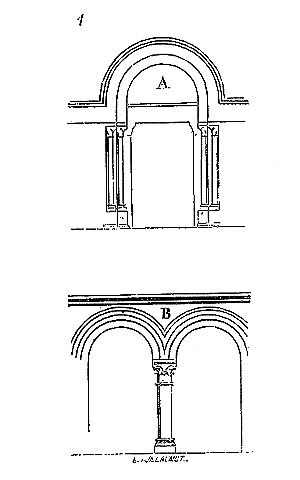

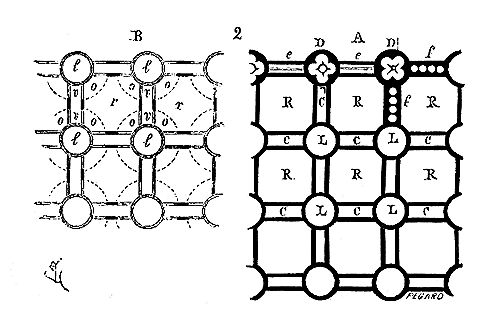

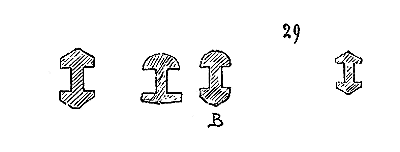

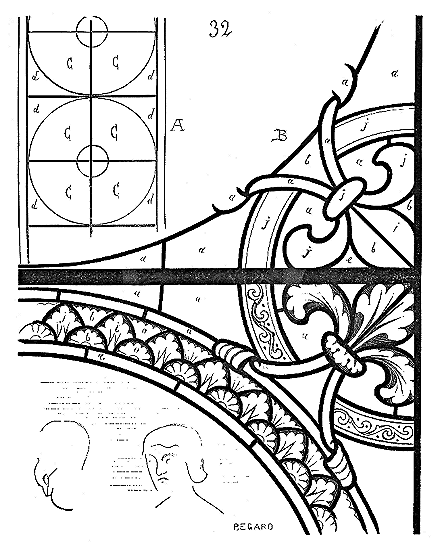

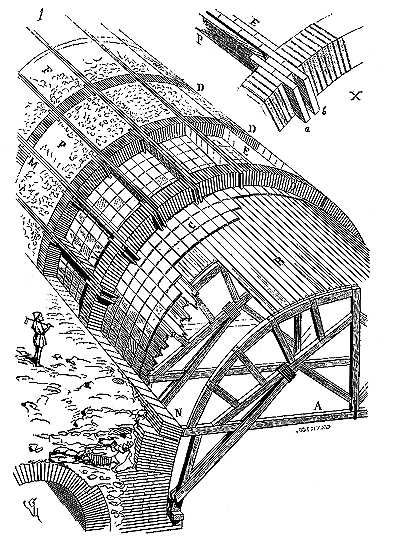

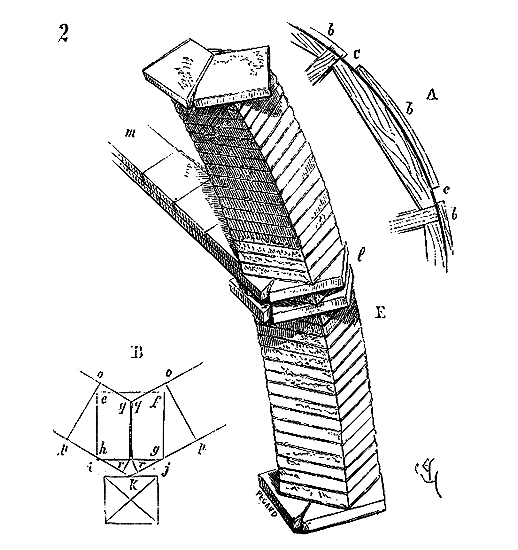

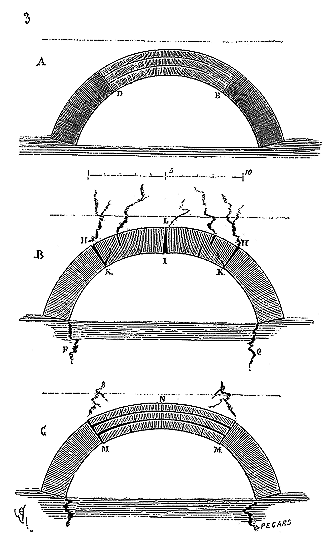

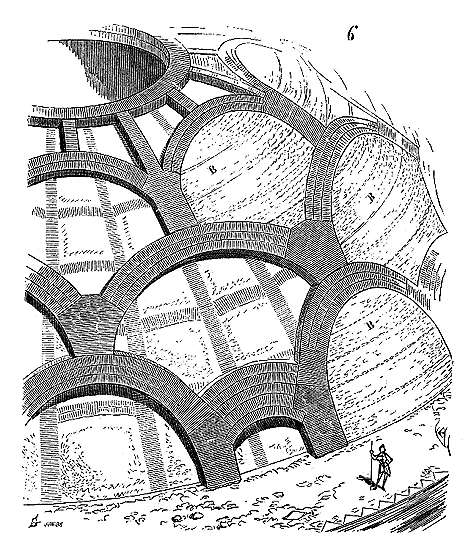

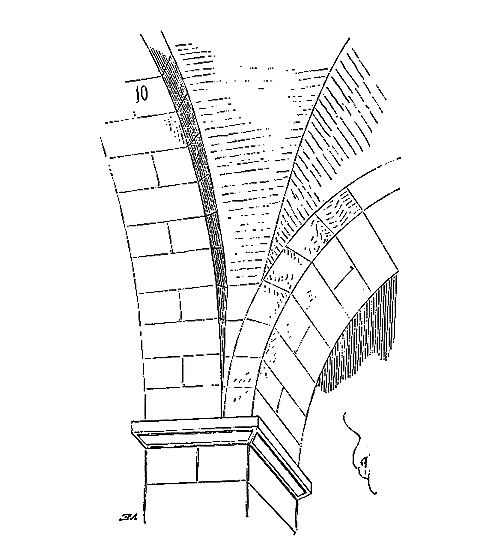

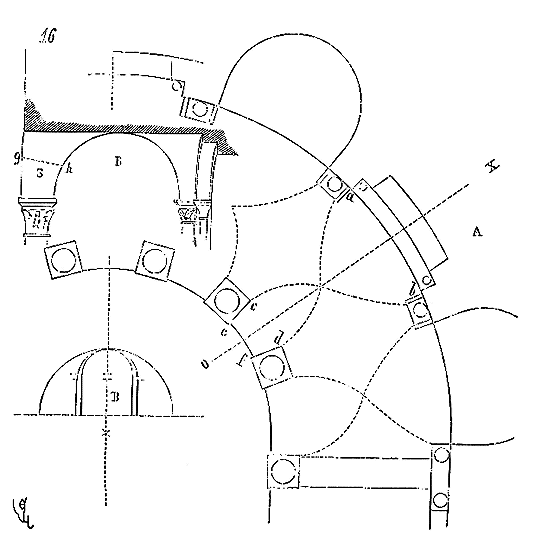

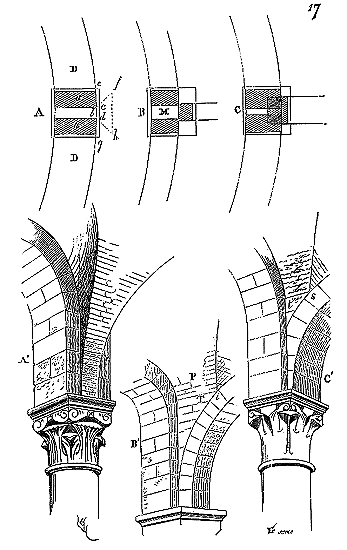

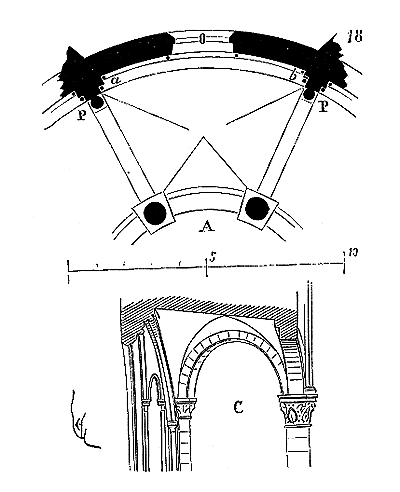

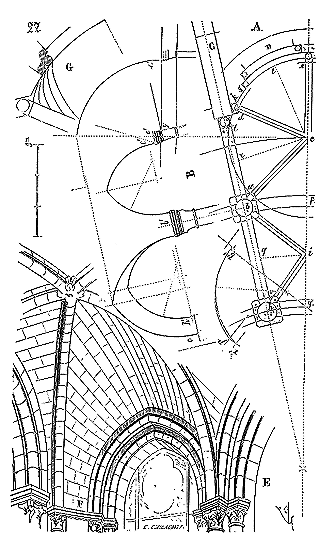

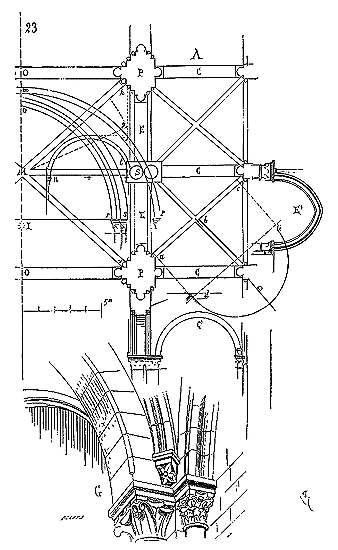

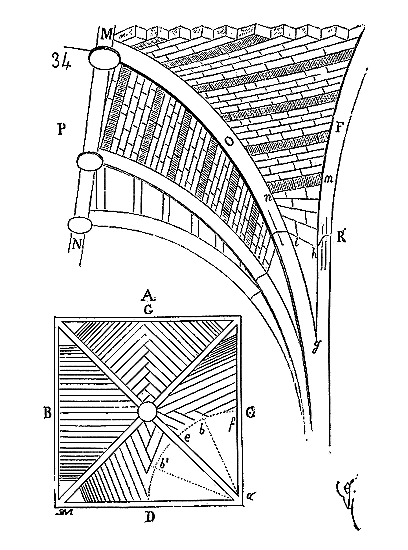

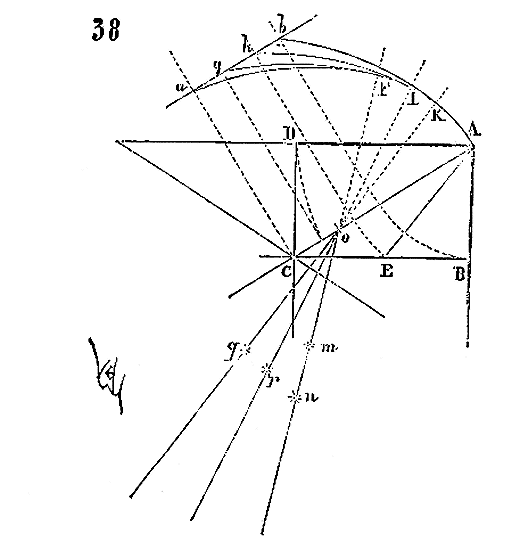

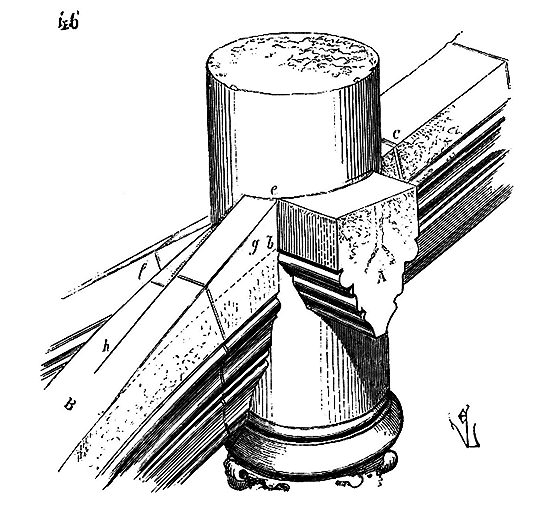

On conçoit aisément que lorsque plusieurs arcs viennent reposer sur la tête d'une pile dont la section n'est pas considérable, les lits inclinés des claveaux a (fig. 1) ne présentent pas une assiette propre à recevoir une charge supérieure b.

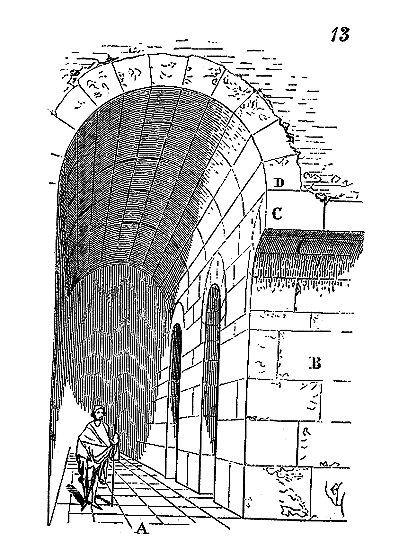

Celle-ci tend à faire glisser ces claveaux ou à les écraser, parce qu'ils présentent leur angle d'extrados sous son action verticale. Alors (voyez en B), dans les constructions bien entendues, ou on laisse entre l'extrados de ces claveaux des assises horizontales c épousant la courbure de l'arc, ou, si la place ne le permet pas, on pose une série de sommiers d (voy. en C) avec lits horizontaux (voyez CONSTRUCTION, fig. 46, 46 bis, 48 ter, 49 bis, 81, 96 et 127). Quelquefois les constructeurs du moyen âge ont formé des arcs presque entièrement composés d'assises en tas de charge, pour éviter les poussées sous une pression considérable. Telles sont appareillées les archivoltes des grandes baies des deux tours occidentales de la cathédrale de Reims, afin de supporter les flèches de pierre projetées sur ces tours.

L'absence des tas de charge sur des piliers a occasionné l'écrasement de ceux-ci. Cela se rencontre assez fréquemment dans des constructions de la fin du XIIe siècle.

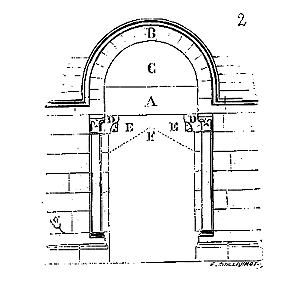

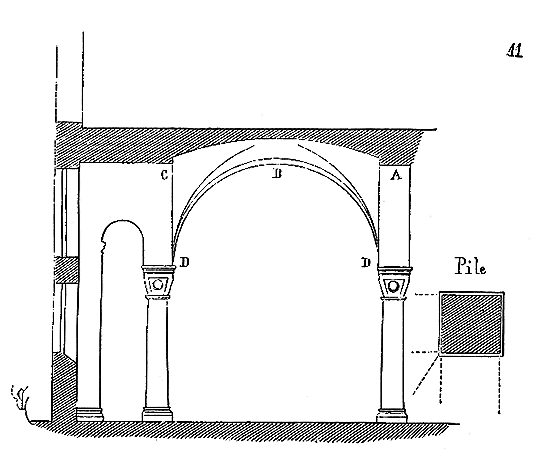

Il est clair que si l'on appareille sur une pile des arcs ainsi que ceux tracés en a (fig. 2), tout le poids des constructions supérieures, glissant le long des extrados de ces arcs, vient faire coin en b et exercer sur ce seul point une pression qui eût dû être répartie sur toute la surface de la pile. Les arcs pressés à la clef en c tendent à s'écraser en d, peuvent se disloquer, ne plus épauler qu'imparfaitement le coin de pression. Celui-ci, reposant sur son angle seulement, s'écrase, et les pressions, agissant très-irrégulièrement sur la pile, brisent ses assises. Cet accident, assez fréquent, ainsi que nous venons de le dire, dans des édifices bâtis au XIIe siècle, où l'on n'avait pas encore acquis une parfaite expérience de l'effet des grandes constructions voûtées reposant sur des points d'appui grêles, doit éveiller l'attention des architectes chargés de la restauration de ces constructions. Souvent, en apercevant des piles écrasées, bien que d'une section notable, on croit à l'insuffisance des matériaux employés, et l'on se contente de remplacer les assises éclatées. C'est là l'effet; mais la cause réside presque toujours dans les sommiers qui n'ont pas de tas de charge ou de lits horizontaux au-dessus des chapiteaux, à la naissance des arcs. Il est donc urgent de supprimer cette cause.

L'opération est souvent périlleuse, et demande de l'attention. Remplacer les assises écrasées d'une pile, dans ce cas, sans relancer les sommiers en tas de charge ou à lits horizontaux, à la place des claveaux disposés comme il est dit ci-dessus, c'est faire un travail inutile.

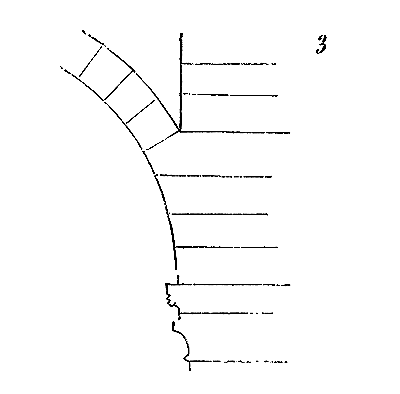

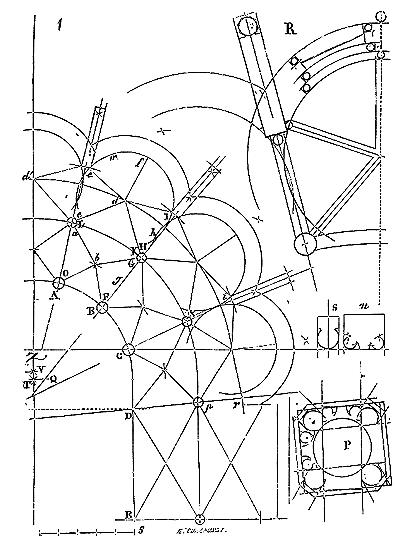

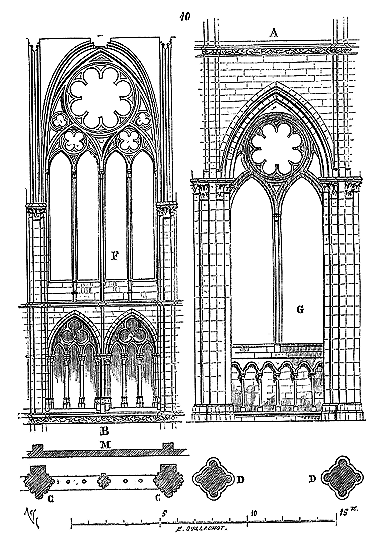

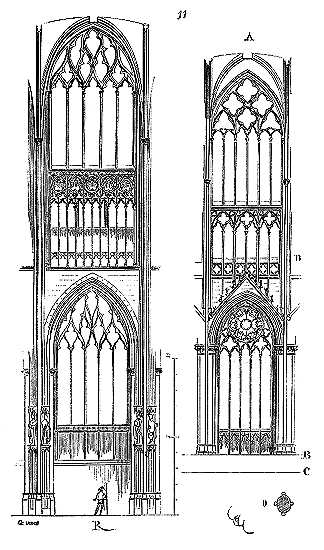

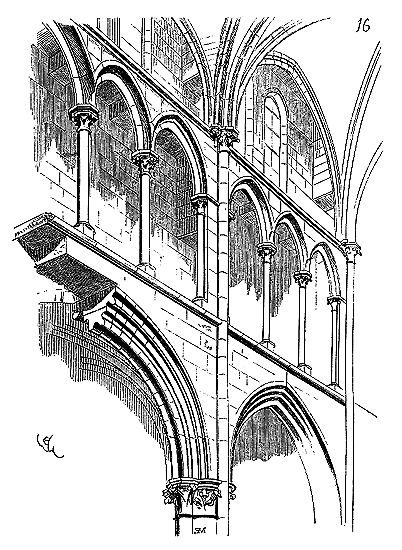

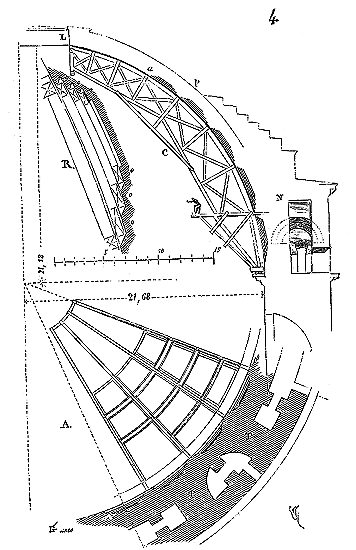

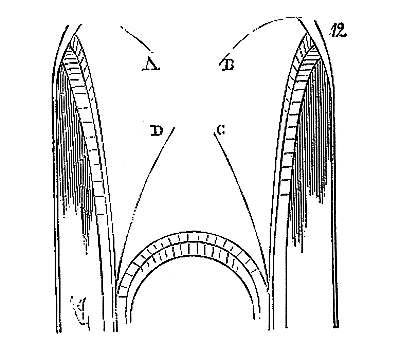

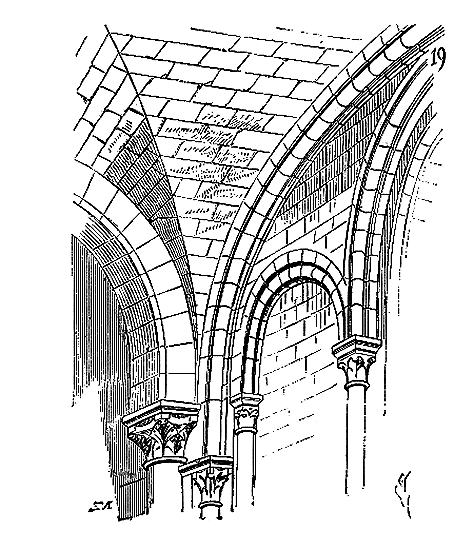

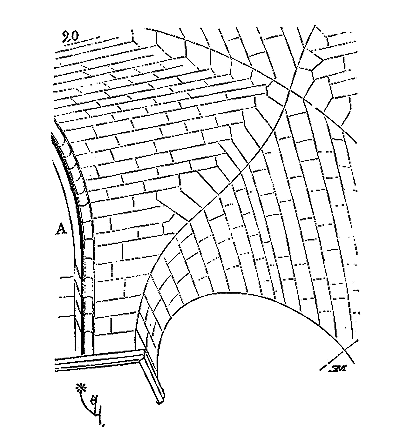

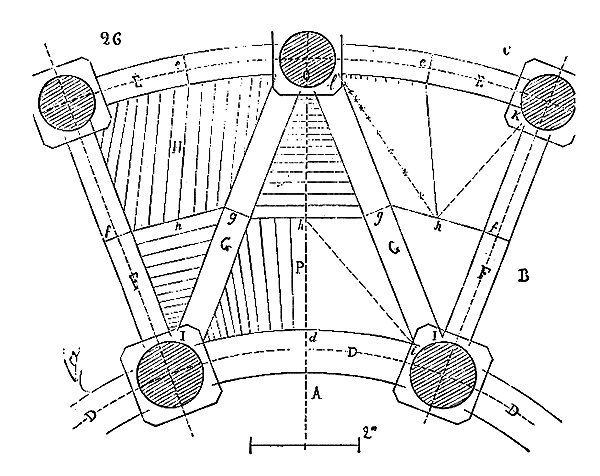

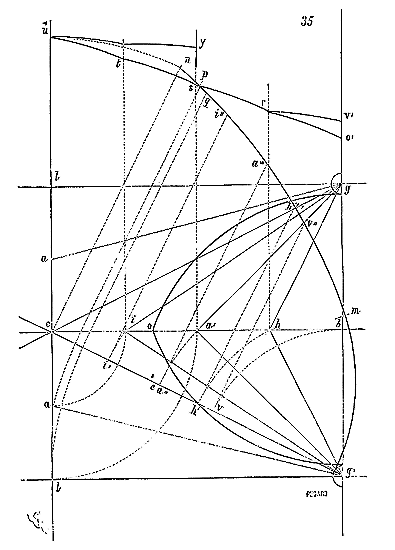

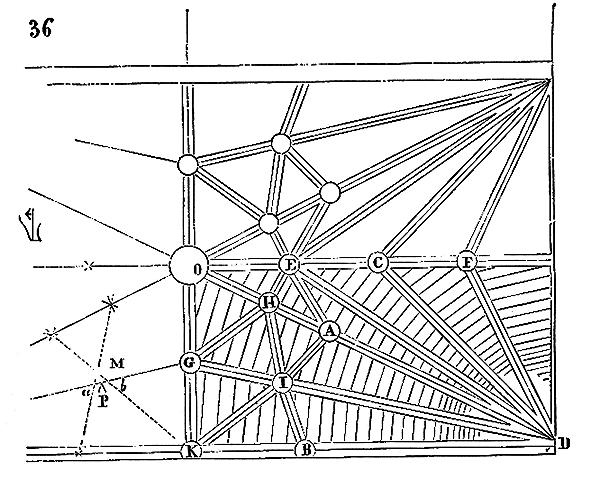

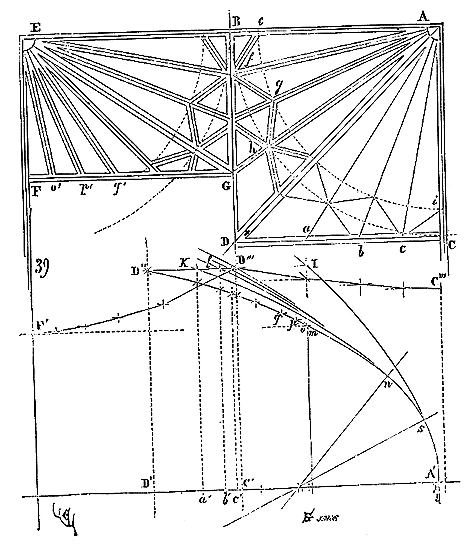

Les accidents qui s'étaient produits dans des édifices du XIIe siècle, à cause de l'absence ou de l'insuffisance des tas de charge, ne furent pas perdus pour les maîtres du XIIIe, siècle. Ceux-ci en vinrent bientôt, ainsi que nous le démontrons dans l'article CONSTRUCTION, à ne plus donner de coupes aux claveaux que quand leur extrados échappait à l'aplomb de la charge supérieure (fig. 3).

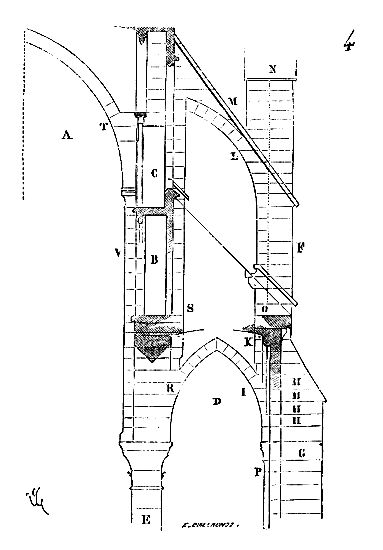

Ce principe une fois admis, ils en tirèrent des conséquences nombreuses; ils parvinrent ainsi souvent à neutraliser presque complétement des poussées d'arcs sur des murs, ou à diminuer considérablement le volume et le poids des maçonneries destinées à contre-buter ces poussées.

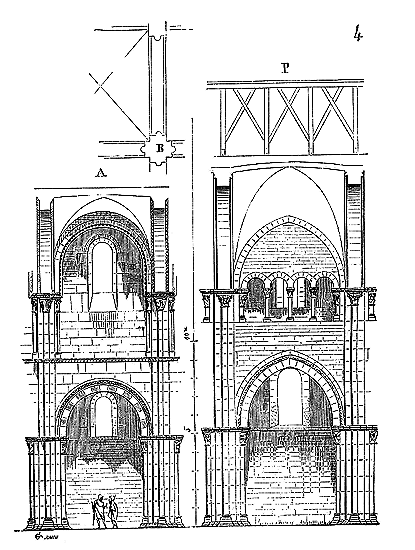

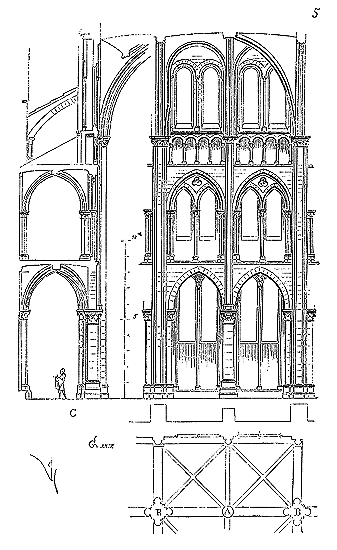

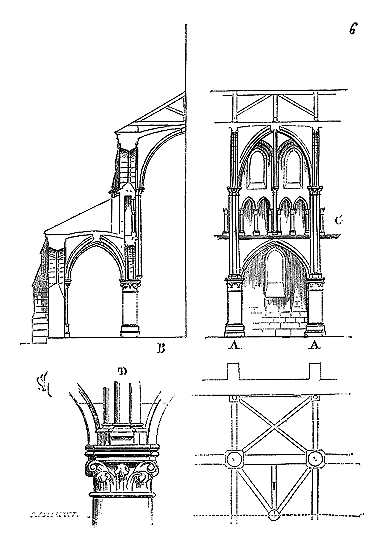

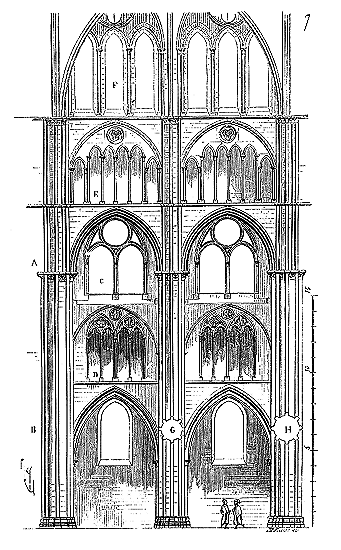

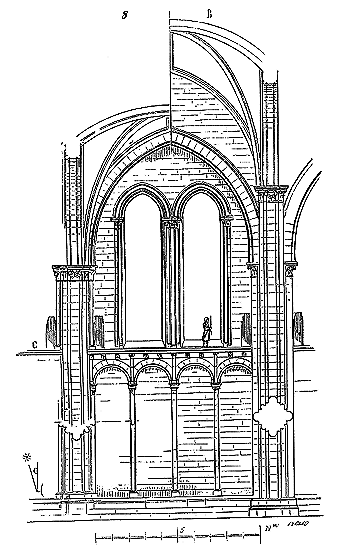

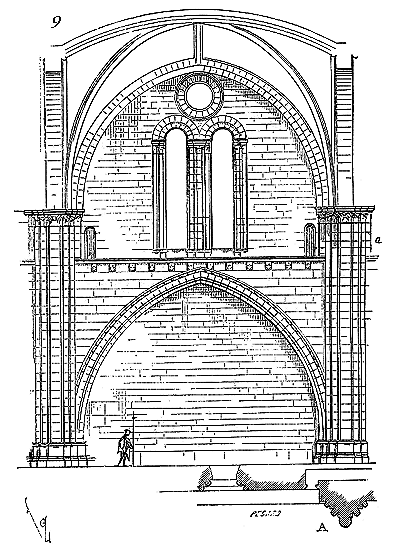

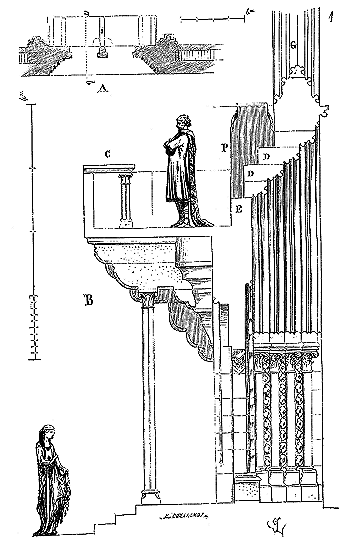

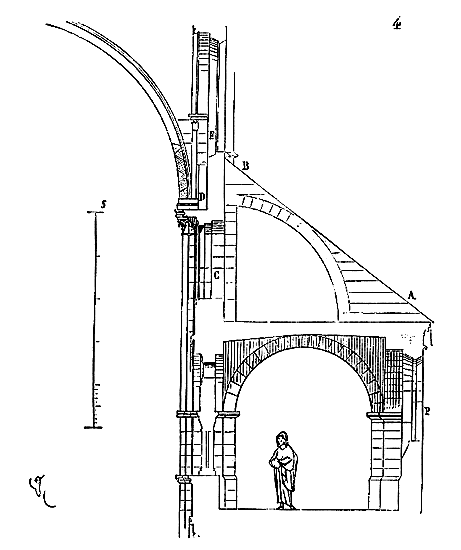

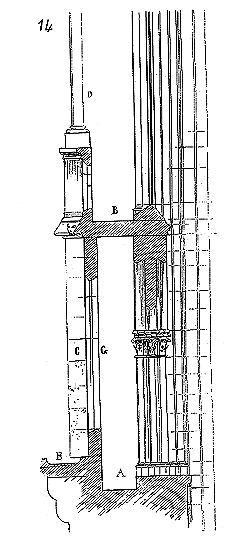

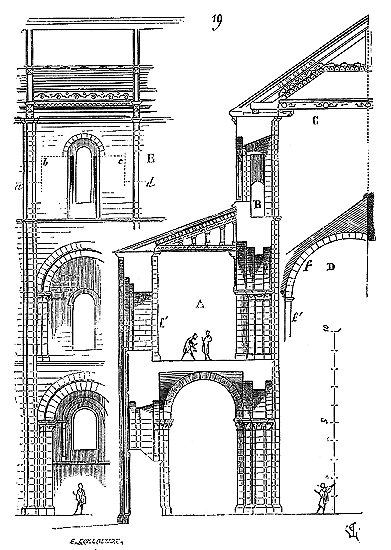

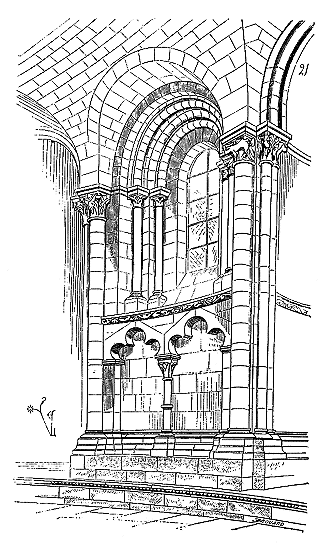

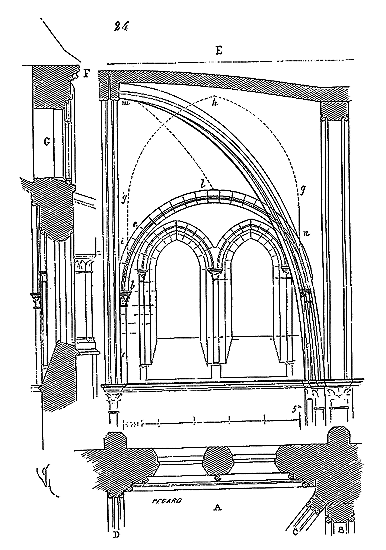

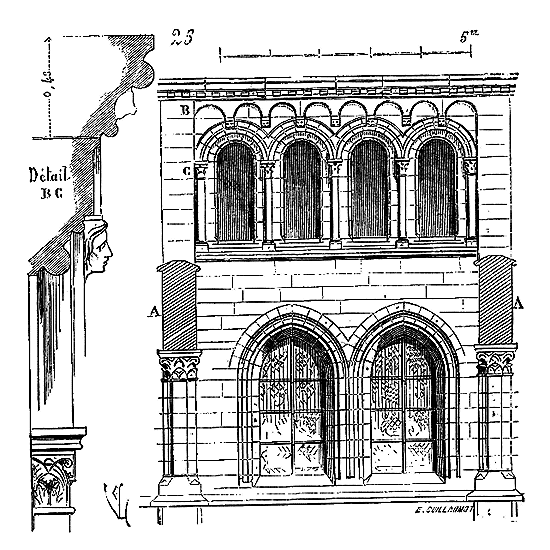

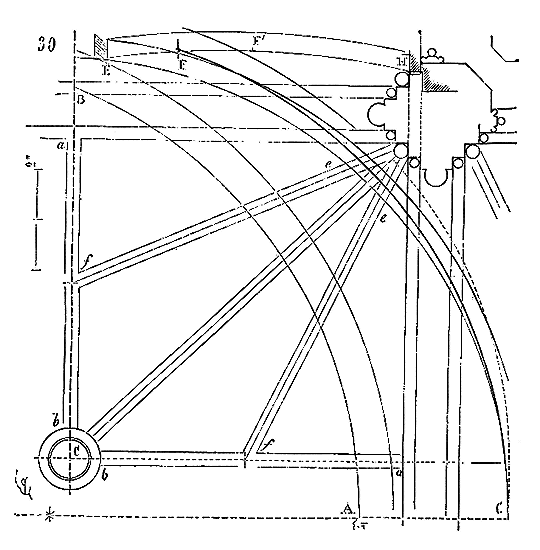

La théorie de ce principe est celle-ci (fig. 4): Soit une nef voûtée en arcs d'ogives A, avec triforium B et galerie C au-dessus, à la naissance des grandes voûtes, avec bas côté D également voûté en arcs d'ogives. Il s'agit: 1° de ne pas écraser les piles cylindriques E; 2° de ne pas avoir un cube de culées d'arcs-boutants F considérable. Les contre-forts G sont élevés suivant une saillie assez prononcée pour présenter non-seulement une butée suffisante aux voûtes des collatéraux, mais encore une assiette assez large pour résister à une pression inégale. Les assises H de ces contre-forts sont taillées en tas de charge au droit de la naissance des arcs-doubleaux et arcs ogives I des voûtes des bas côtés, afin de recevoir sur leurs lits horizontaux le porte-à-faux de la pile F en K. De même en L, les assises au droit de la naissance des arcs-boutants M sont taillées en tas de charge pour recevoir le pinacle N en porte-à-faux. La ligne ponctuée NO étant l'aplomb du parement intérieur P, il est clair que si l'arc-boutant M n'existait pas, tout le système de la pile butante serait en équilibre avec une propension, au moindre mouvement, à se déverser en L. Cet empilage d'assises tend donc à s'incliner vers la grande voûte, et à exercer par conséquent sur celle-ci une pression. C'est l'arc-boutant qui transmet cette pression. Au-dessus de la pile ou colonne E, les assises sont taillées en tas de charge en R, pour recevoir sur des lits horizontaux la pile S. Les assises de naissance des arcs-doubleaux et arcs ogives de la grande voûte T sont taillées en tas de charge pour reporter la pression des claveaux sur la pile V et sur la colonne E. Ainsi c'est à l'aide de ces tas de charge que l'équilibre du système général est obtenu. C'est grâce à l'équilibre de la pile F, tendant à s'incliner vers l'intérieur de l'édifice, que la butée de l'arc-boutant peut être sensiblement réduite. Le chapiteau de la pile E étant plus saillant vers la nef que vers le bas côté, a ainsi son axe sous la résultante des pressions de la grande voûte, résultante rendue presque verticale par la butée de l'arc-boutant. Les assises en tas de charge R ont encore pour effet d'empêcher la poussée des voûtes des bas côtés, de faire rondir les piliers E vers l'intérieur, en reportant la résultante de pression de ces voûtes suivant l'axe de ces piliers.

C'est conformément à cette théorie que l'église si intéressante de Notre-Dame de Dijon a été construite. Malheureusement l'exécution peu soignée, faite avec trop de parcimonie et par des ouvriers qui ne comprenaient pas parfaitement le système adopté, laisse trop à désirer. La conception n'en est pas moins très-remarquable et due à un maître savant. C'est en mettant d'accord l'exécution avec la théorie, que ce monument peut être restauré sans beaucoup d'efforts. Il ne faudrait pas croire que ces combinaisons de structure nuisent à l'effet, car certainement l'église de Notre-Dame de Dijon est un des beaux monuments de la Bourgogne. Il ressort même de l'adoption de ce système d'équilibre une franchise de parti, une netteté, qui charment les yeux les moins exercés.

Les maîtres des XIVe et XVe siècles, très-savants constructeurs, ne négligèrent pas d'employer les tas de charge, et ils en comprenaient si bien l'importance, qu'ils avaient le soin de les faire tailler dans de très-hautes assises, pour supprimer les chances de rupture. Mais à l'article CONSTRUCTION on trouvera de nombreux exemples de l'emploi de ce système d'appareil.

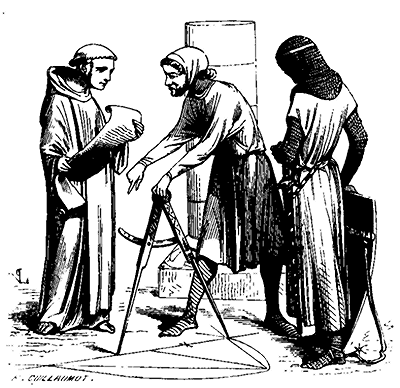

TEMPLE, s. m. Neuf chevaliers, compagnons d'armes de Godefroy de Bouillon, firent voeu devant Garimond, patriarche de Jérusalem, de se consacrer à la terre sainte 2. Vivant d'aumônes, voués au célibat, consacrant tous les instants de leur vie à protéger les pèlerins, à détruire le brigandage et à combattre les infidèles, ils obtinrent de Baudouin II, roi de Jérusalem, de demeurer près du temple, dans une des dépendances du palais de ce prince. Dès lors ils furent appelés Templiers ou chevaliers du Temple, ou encore soldats du Christ (Christi milites).

Ces premiers chevaliers du Temple étaient soumis à la règle de Saint-Augustin. Ayant été admis près du pape Honoré II pour obtenir une constitution particulière, ce pontife les envoya au concile de Troyes, en 1128, où saint Bernard composa pour eux une règle fixe qui fut adoptée. Bientôt cet ordre devint un des plus riches et des plus puissants de la chrétienté. Du temps de Guillaume de Tyr, le couvent de Jérusalem comptait trois cents chevaliers et un nombre beaucoup plus considérable de frères servants. Des commanderies s'élevèrent sur tout le sol de l'Occident, en outre des établissements de Palestine et de Syrie. Les templiers, dès le XIIe siècle, possédaient des châteaux, des places fortes, des terres en nombre prodigieux, si bien que le P. Honoré de Sainte-Marie estime que les revenus de l'ordre s'élevaient à la somme de 54 000 000 de francs 3.

On donnait le nom de temples, pendant le moyen âge, aux chapelles des commanderies de templiers; ces chapelles étaient habituellement bâties sur plan circulaire, en souvenir du saint sépulcre, et assez exiguës. Bien entendu, les plus anciennes chapelles de templiers ne remontent qu'au milieu du XIIe siècle environ, et elles furent presque toutes bâties à cette époque.

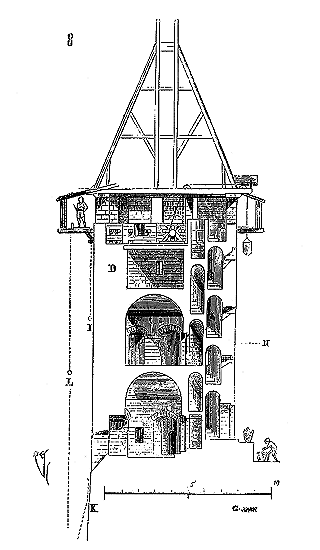

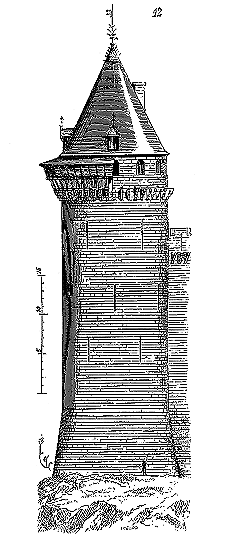

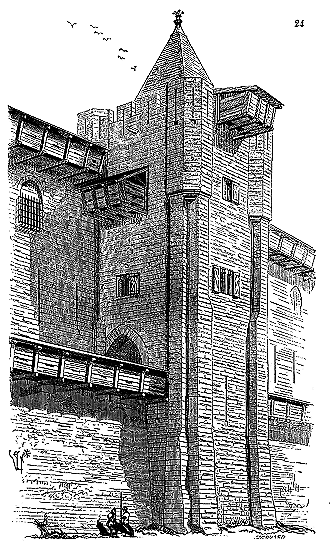

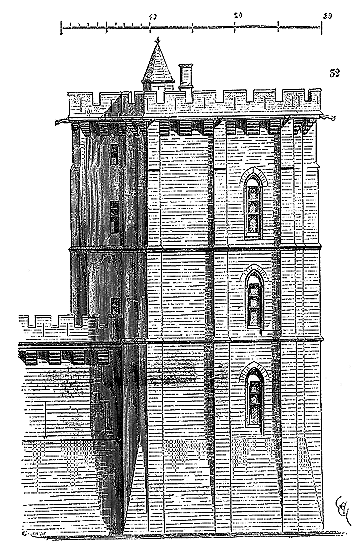

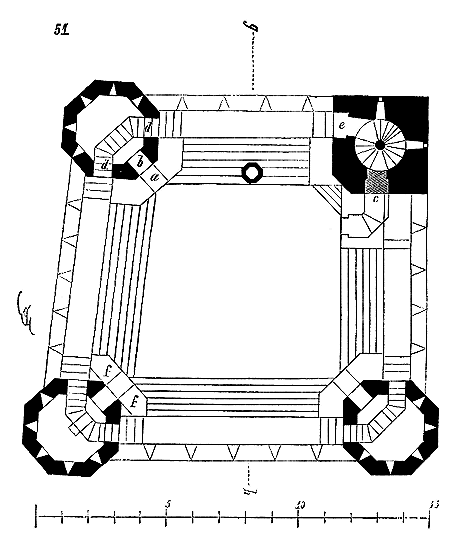

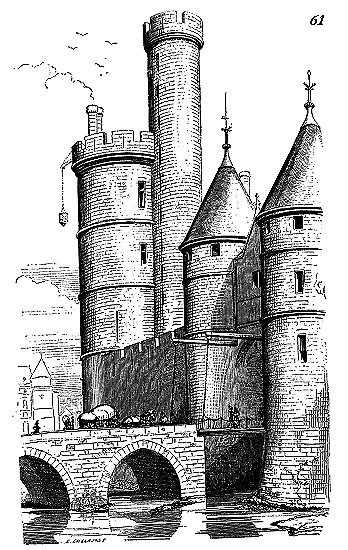

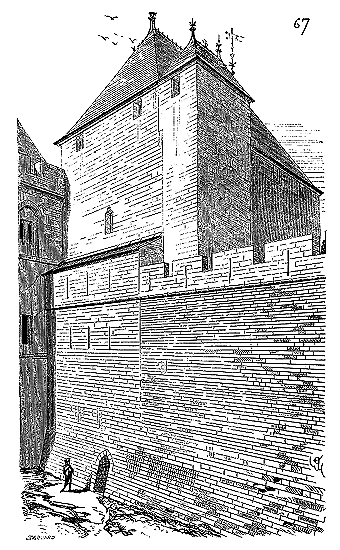

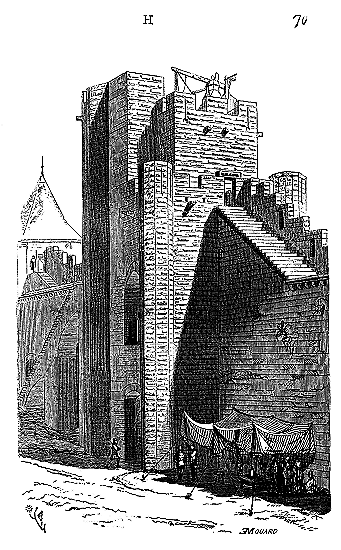

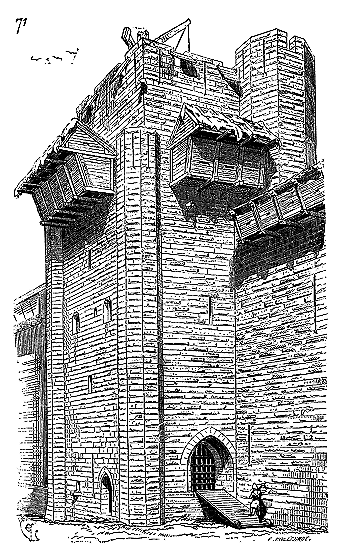

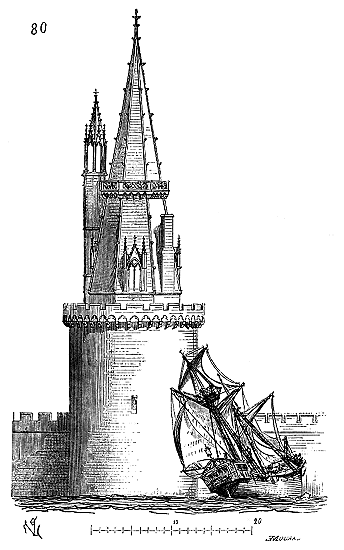

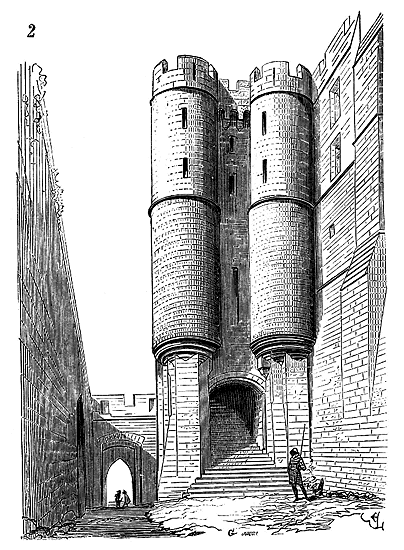

Le chef-lieu de l'ordre, après l'abandon de Jérusalem par les Occidentaux était Paris. Le Temple de Paris comprenait de vastes terrains dont la surface équivalait au tiers de la capitale; il avait été fondé vers 1148, ou, d'après Félibien, au retour de la croisade de Louis VII. Au moment du procès des templiers, c'est-à-dire en 1307, les bâtiments du Temple à Paris se composaient de la chapelle circulaire primitive du XIIe siècle, qui avait été englobée dans une nef du XIIIe, d'un clocher tenant à cette nef, de bâtiments spacieux pour loger et recevoir les frères hospitaliers. Mathieu Paris raconte que Henri III, roi d'Angleterre, à son passage à Paris, en 1254, logea au Temple, où s'élevaient de nombreux et magnifiques bâtiments destinés aux chevaliers, lors de la tenue des chapitres généraux; car il ne leur était permis de loger ailleurs 4. En 1306, une année avant l'abolition de l'ordre, le donjon était achevé; il avait été commencé sous le commandeur Jean le Turc. Ce donjon consistait en une tour carrée fort élevée, flanquée aux quatre angles de tourelles montant de fond, contenant des escaliers et des guettes 5. L'étendue, la beauté, la richesse et la force du Temple à Paris, provoquèrent l'accusation portée contre eux. En effet, l'année précédente, en 1306, le roi Philippe le Bel s'était réfugié au Temple pendant les émeutes soulevées contre les faux monnayeurs, et, de cette forteresse, il put attendre sans crainte l'apaisement des fureurs populaires. Il songea dès lors à s'approprier une résidence plus sûre, plus vaste et splendide que n'étaient le Palais et le Louvre.

L'hospitalité magnifique donnée aux princes par les templiers, possesseurs de richesses considérables, sagement gouvernées, ne pouvait manquer d'exciter la convoitise d'un souverain aussi cupide que l'était Philippe le Bel. Plus tard l'hospitalité que Louis XIV voulut accepter à Vaux ne fut guère moins funeste au surintendant Fouquet.

Les derniers chevaliers du Temple qui quittèrent la Palestine revinrent en Occident, possesseurs de 50 000 florins d'or et de richesses mobilières considérables. Ces trésors n'avaient fait que s'accroître dans leurs commanderies par une administration soumise à un contrôle sévère. Le mystère dont s'entouraient les délibérations de l'ordre ne pouvait d'ailleurs qu'exagérer l'opinion que l'on se faisait de leurs biens. Dès qu'ils eurent été condamnés et exécutés, Philippe le Bel s'installa au Temple. Quant aux trésors, ils passèrent dans ses mains et dans celles du pape Clément V, complice du roi dans cette inique et scandaleuse procédure. Plus tard le Temple de Paris et les commanderies de France furent remis aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem 6, puis de Rhodes et de Malte.

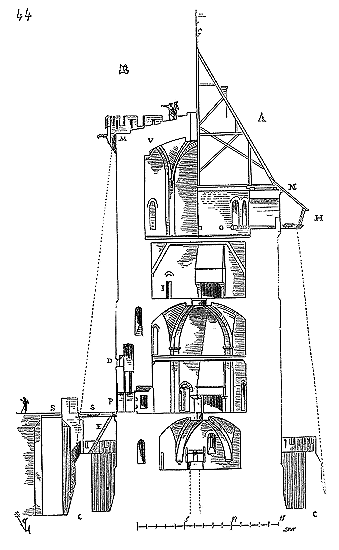

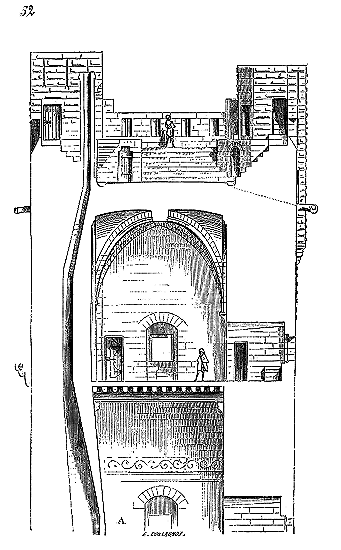

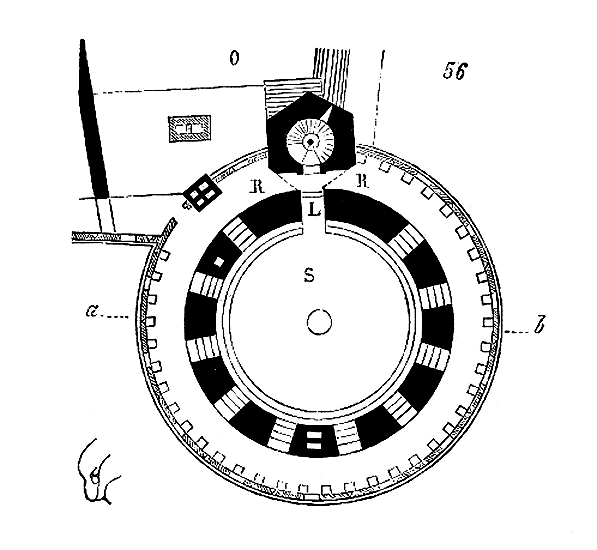

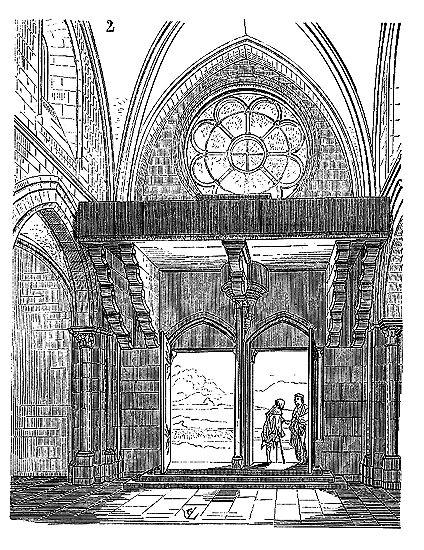

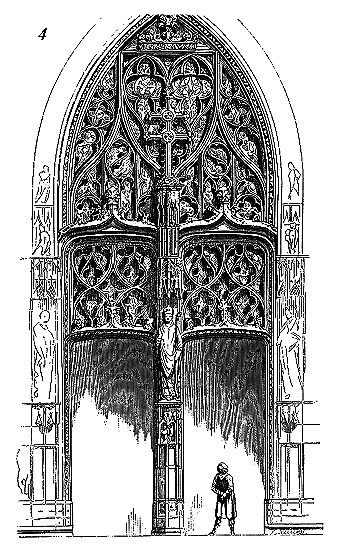

Sauval 7 s'exprime ainsi au sujet du Temple: «C'est une église gothique, accompagnée devant la porte d'un petit porche ou vestibule antique, et enrichi en entrant d'une coupe (coupole), dont la voûte est égale à celle du vaisseau, et soutenue sur six gros piliers qui portent des arcades au premier étage, et sur autant de pilastres au second, qui s'élèvent jusqu'à l'arrachement de la voûte. Cette coupe (coupole) est entourée d'une nef, dont la voûte a une élévation pareille à ces arcades. Cette partie d'entrée, qui est l'unique en son espèce que j'ai encore vue en France, en Angleterre et dans les dix-sept provinces, non-seulement est majestueuse et magnifique par dedans, mais encore fait un effet surprenant et plaisant à la vue par dehors.

Le circuit de ce lieu, dit Corrozet 8 (le Temple, ses dépendances et cultures), est très-spacieux et plus grand que mainte ville renommée de ce royaume; il est clos de fortes murailles à tourelles et carneaux larges, pour y cheminer deux hommes de front. Là sont plusieurs chapelles et logis en ruyne, qui servaient aux congrégations des templiers, chacun en sa nation... Y sont aussi plusieurs riches bastimens nouveaux faits par les chevaliers de Rhodes, auxquels les biens desdits templiers furent donnez, et par conséquent ledit lieu du Temple, dont l'église est faite à la semblance du temple de Jérusalem....»

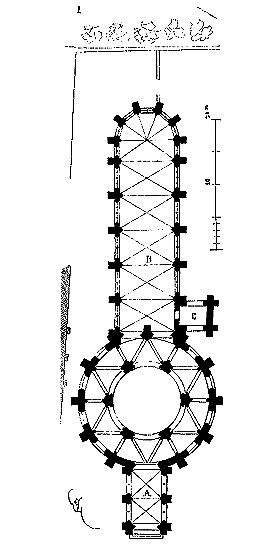

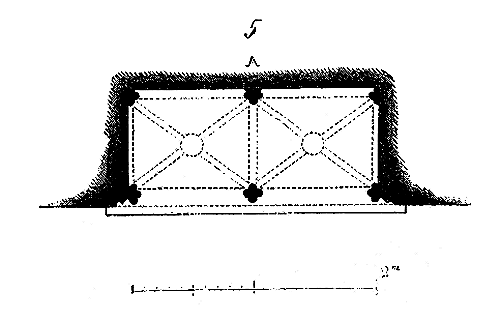

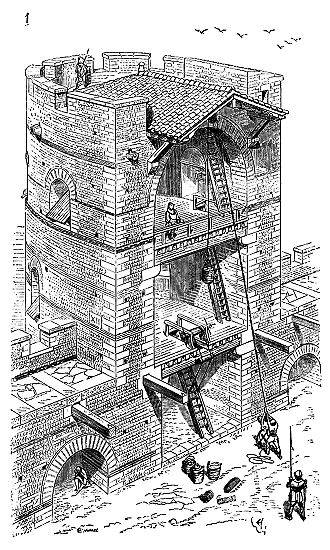

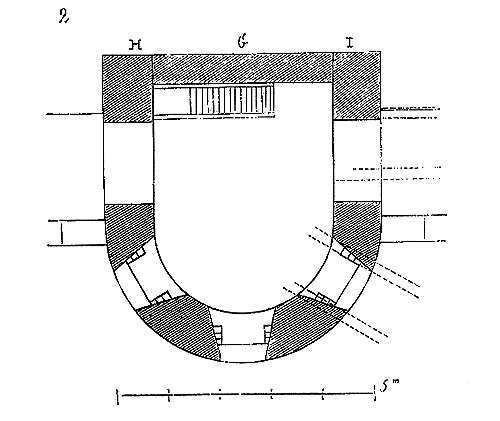

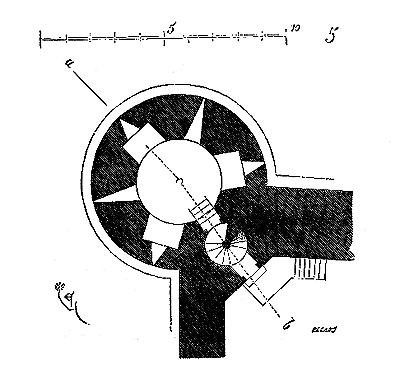

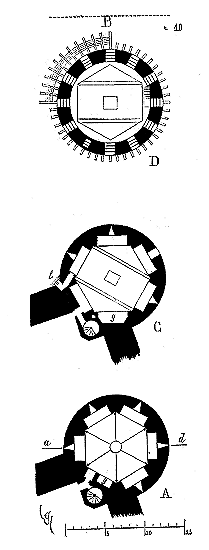

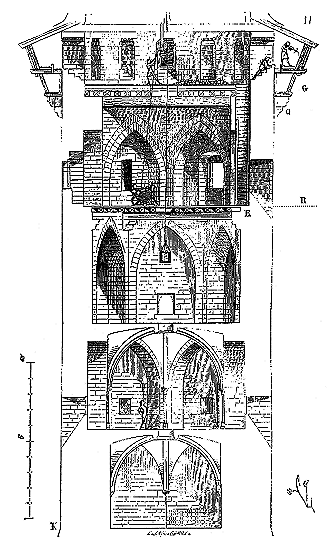

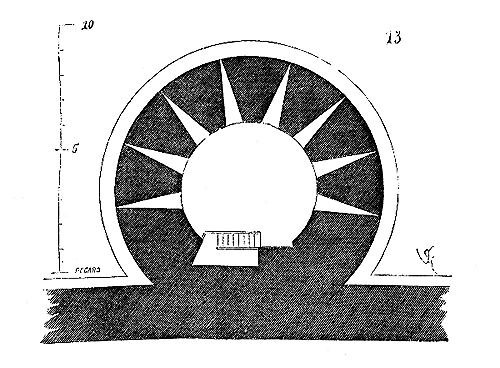

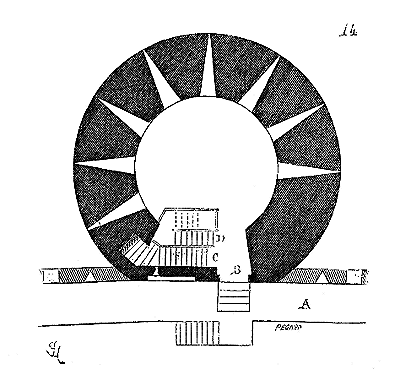

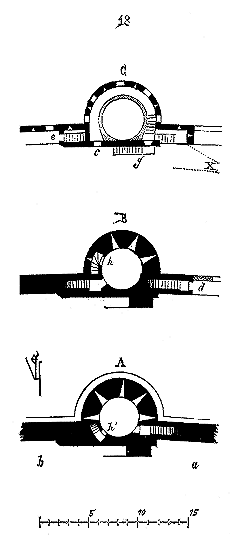

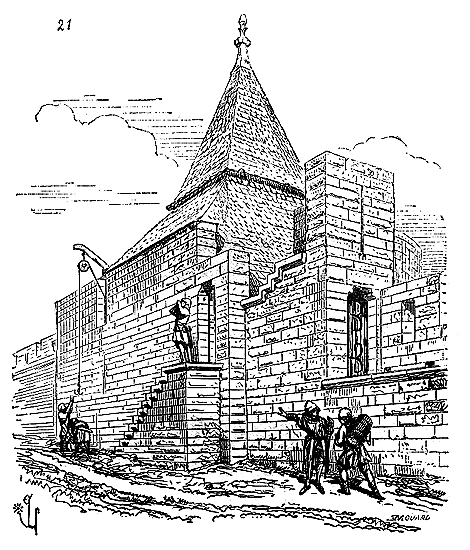

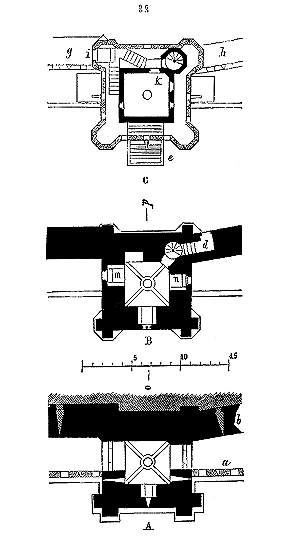

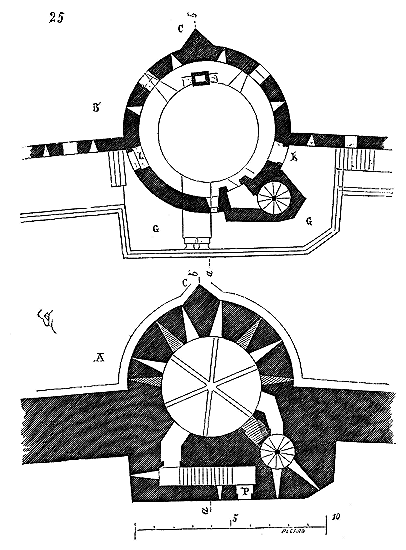

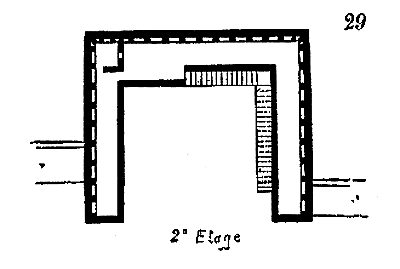

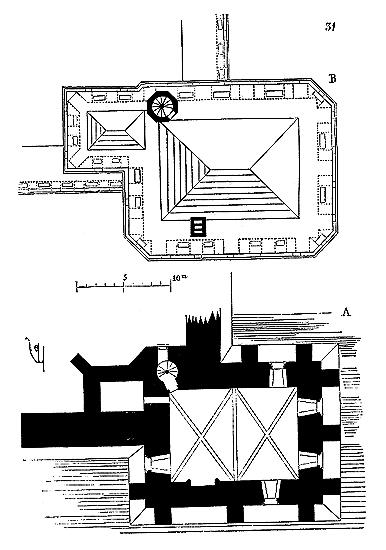

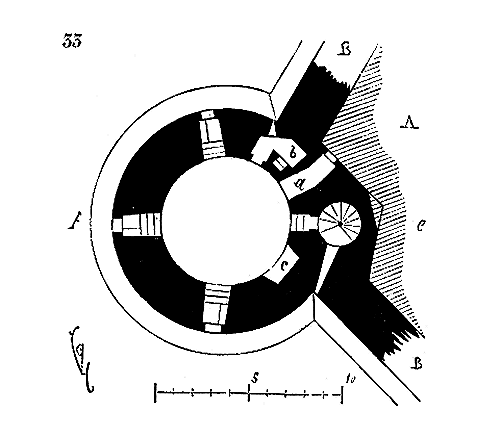

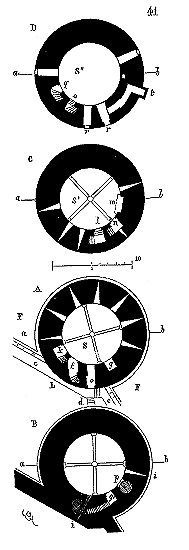

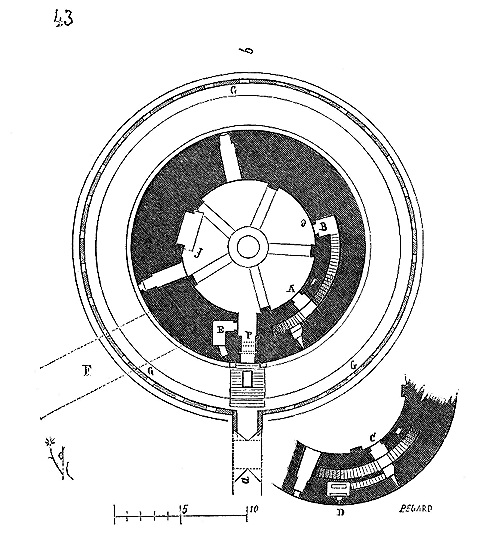

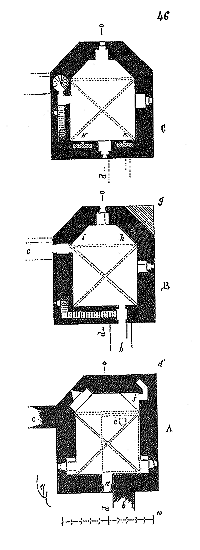

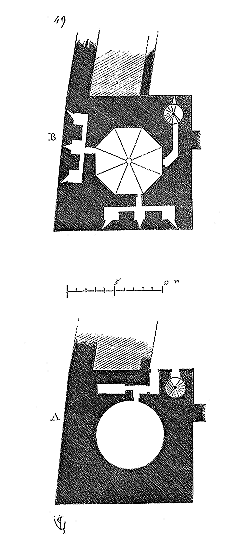

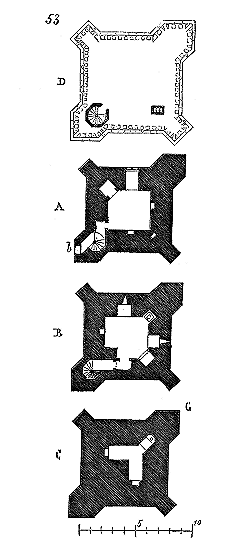

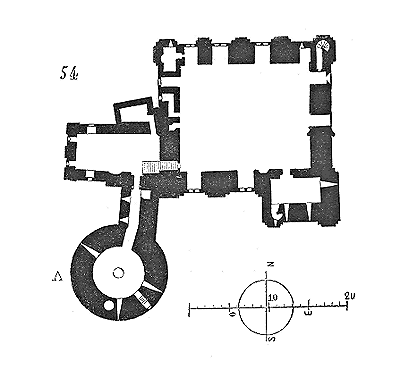

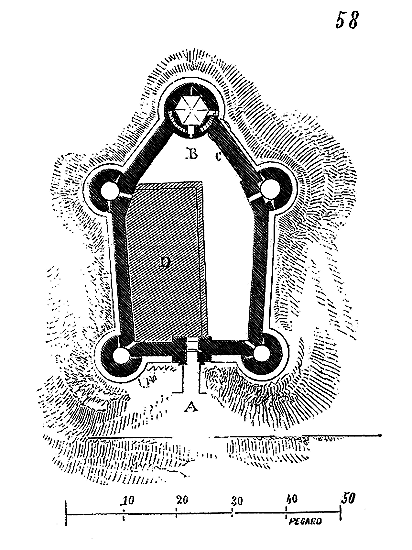

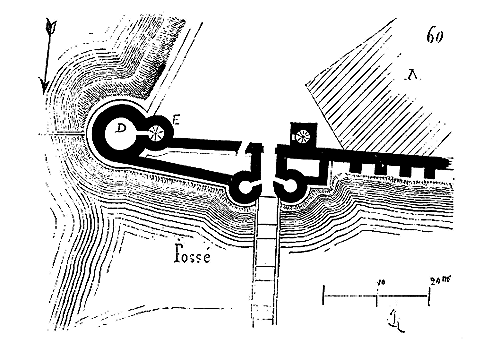

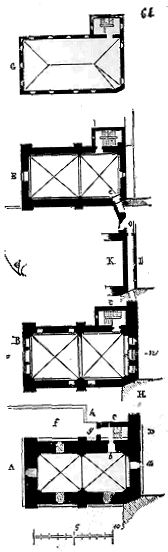

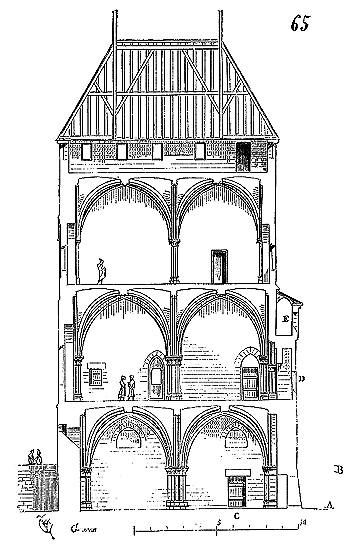

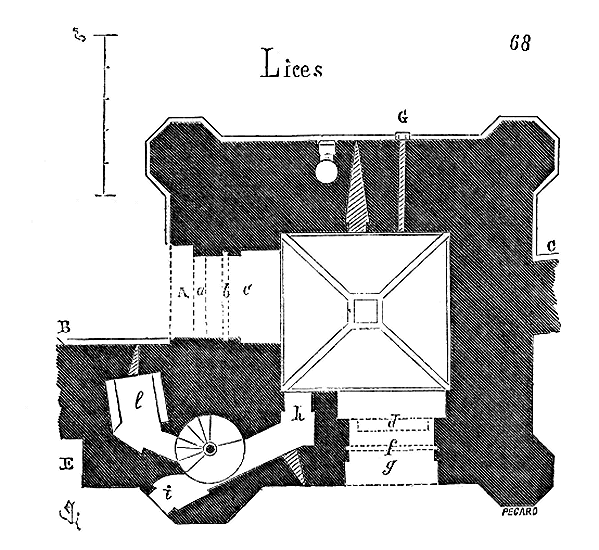

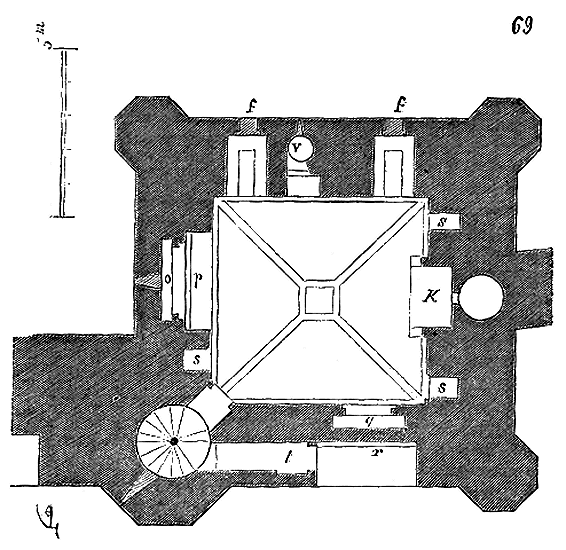

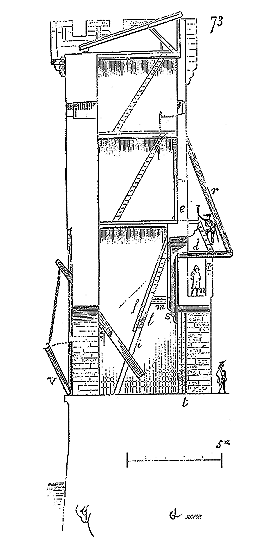

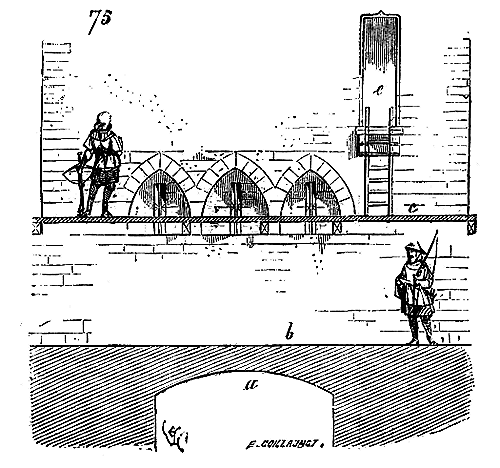

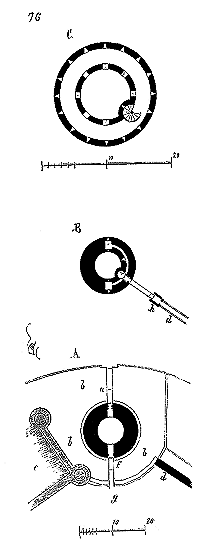

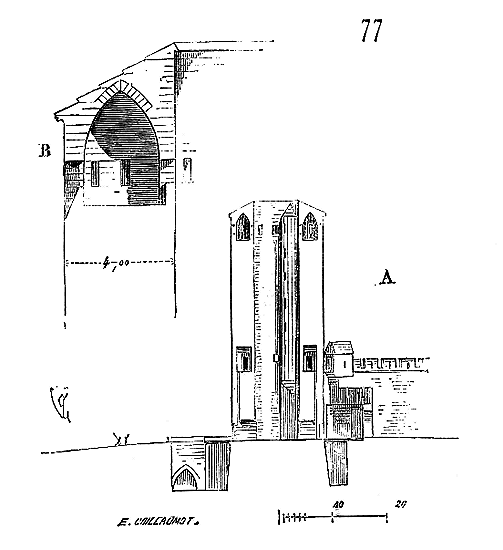

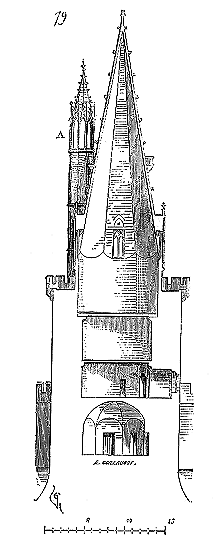

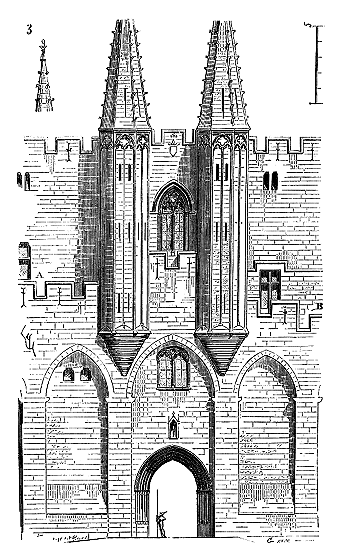

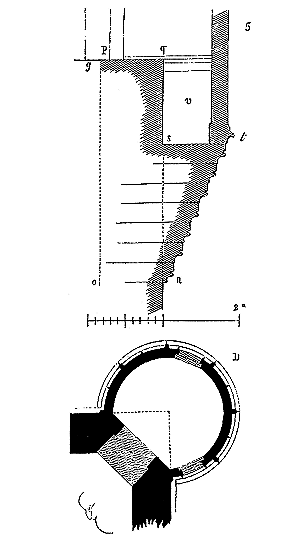

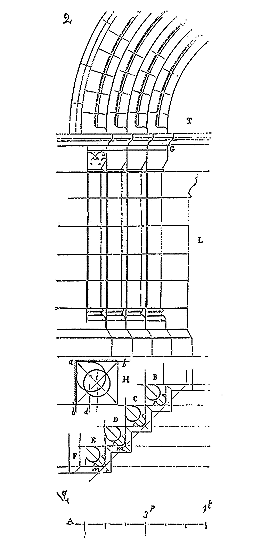

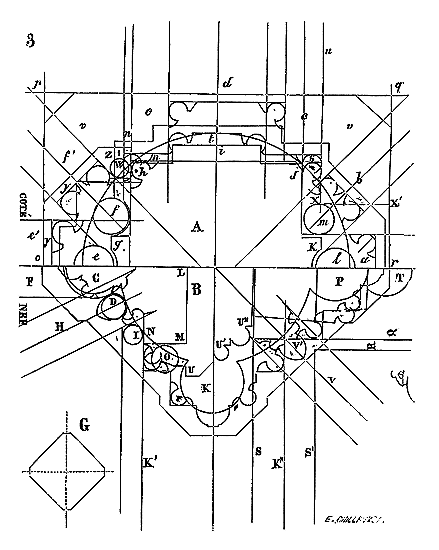

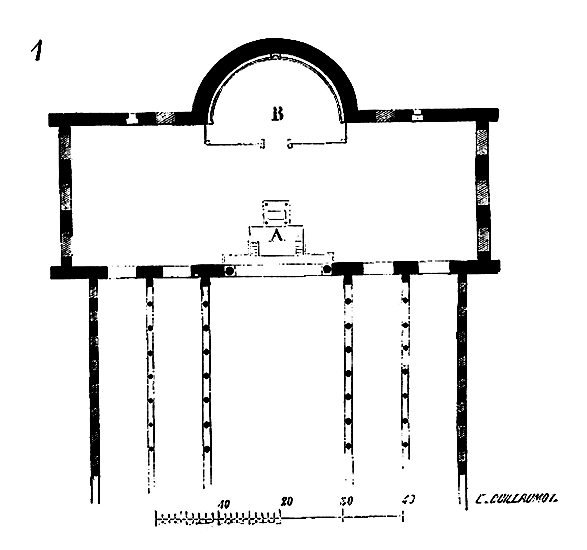

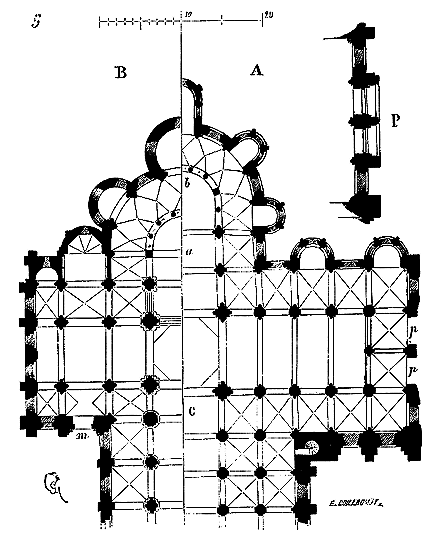

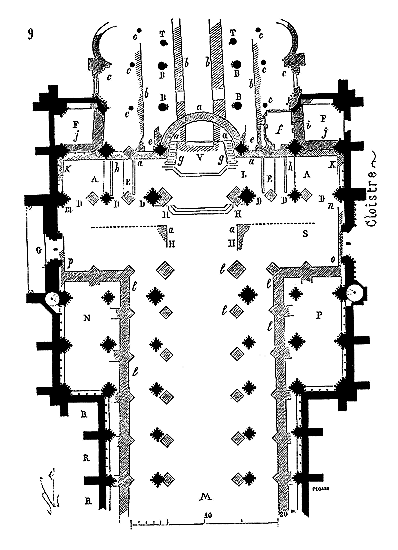

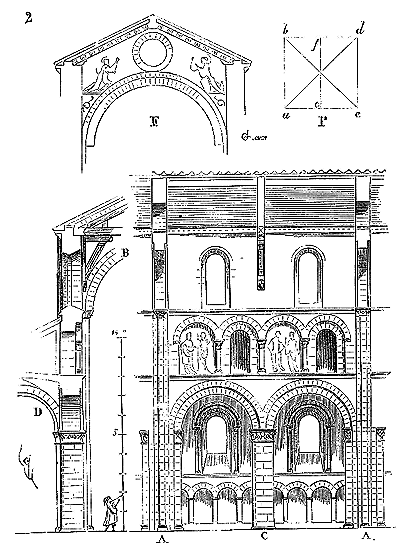

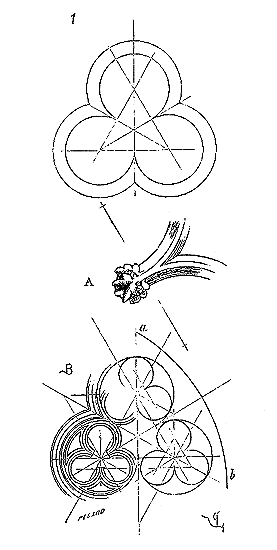

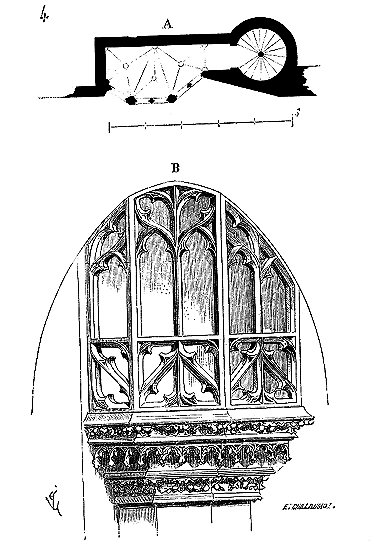

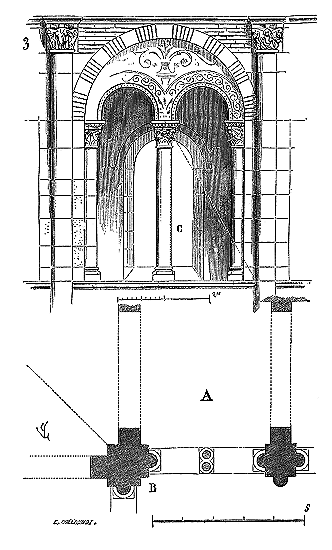

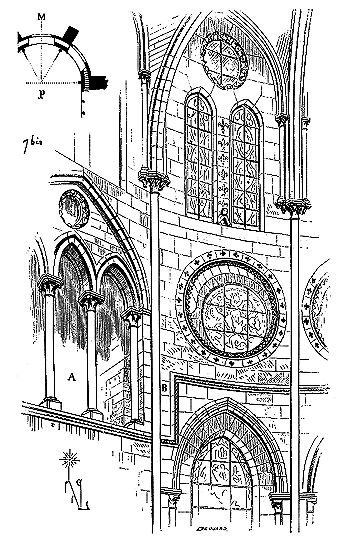

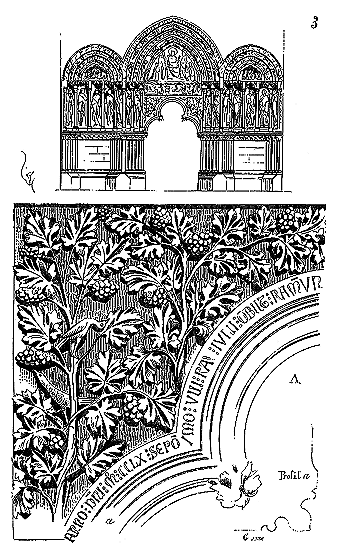

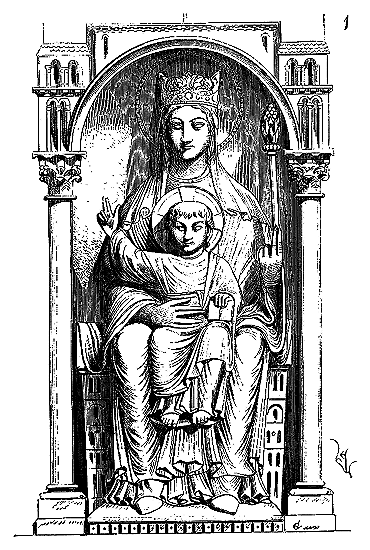

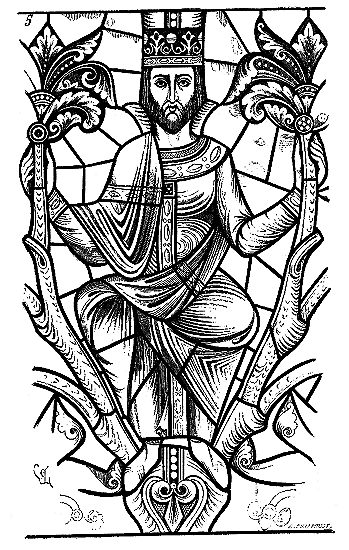

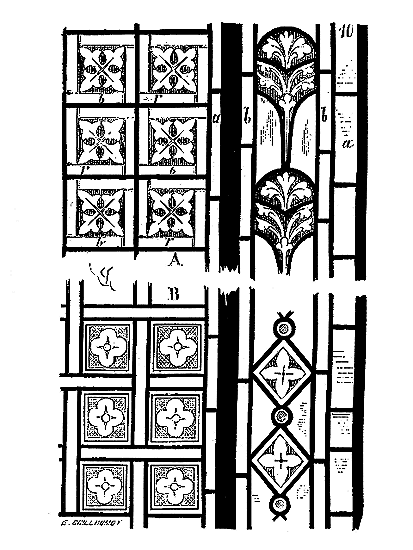

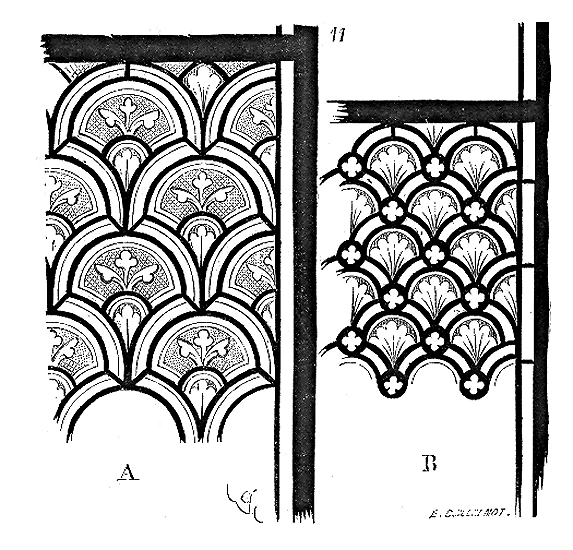

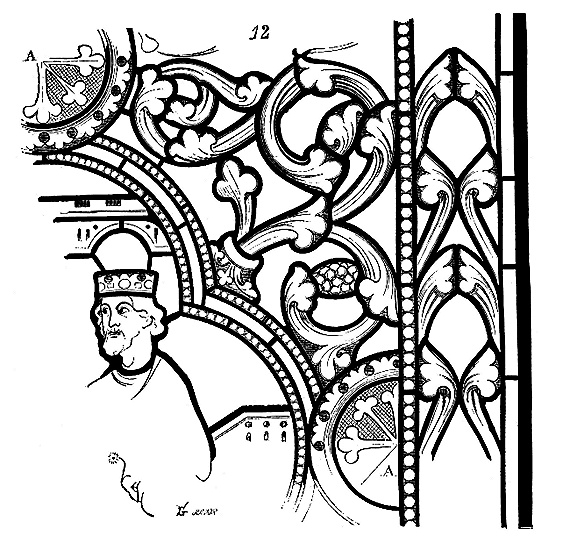

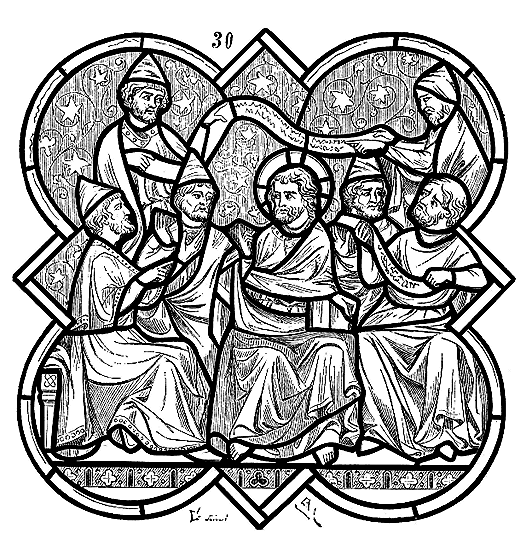

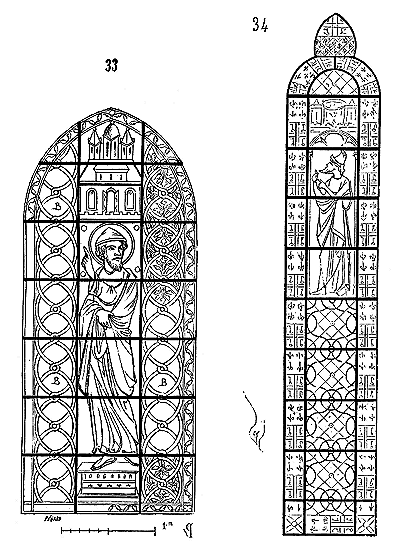

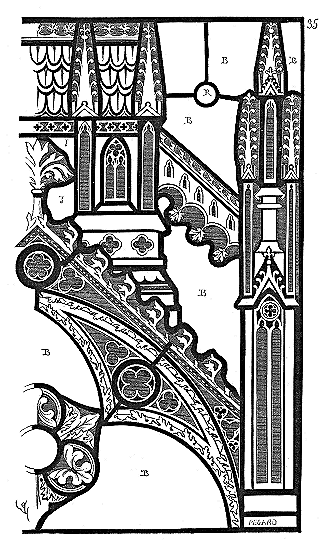

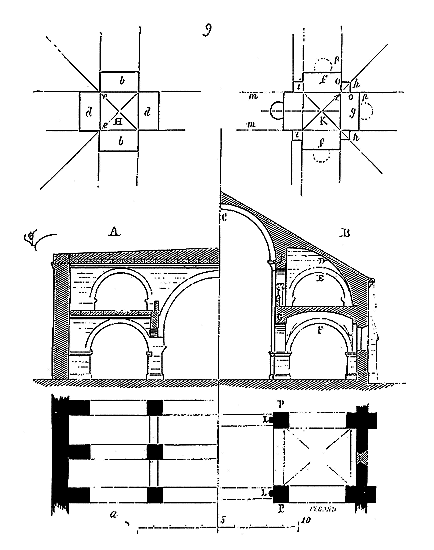

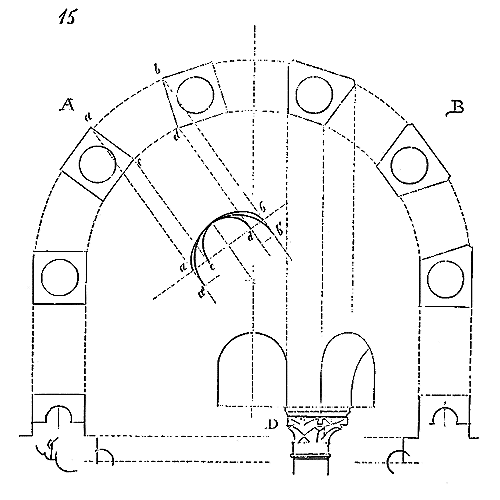

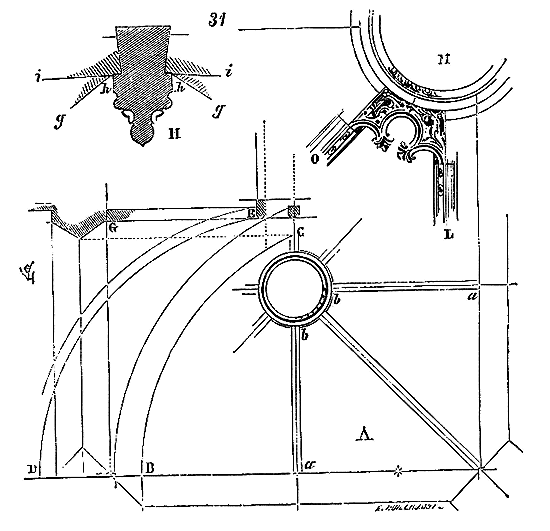

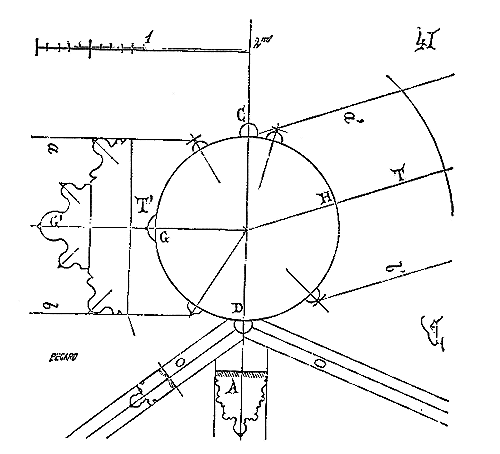

Réunissant les renseignements que nous avons pu nous procurer sur le Temple de Paris 9, nous donnons le plan de l'église (fig. 1). La rotonde datait de la première moitié du XIIe siècle. Après la sortie des templiers de la Palestine, cette rotonde fut augmentée au porche A, dont parle Sauval, et un peu plus tard de la grande nef B. Le bas du clocher C datait également du XIIe siècle, et l'étage du beffroi du commencement du XIIIe siècle.

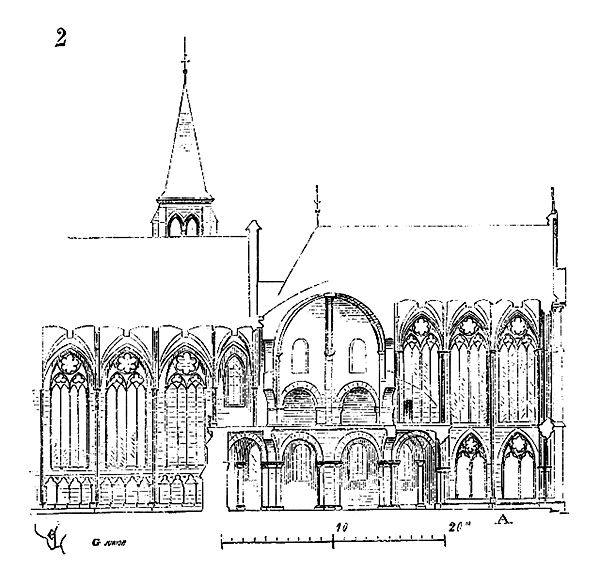

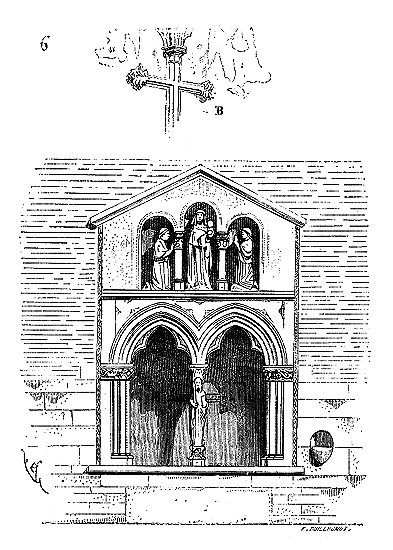

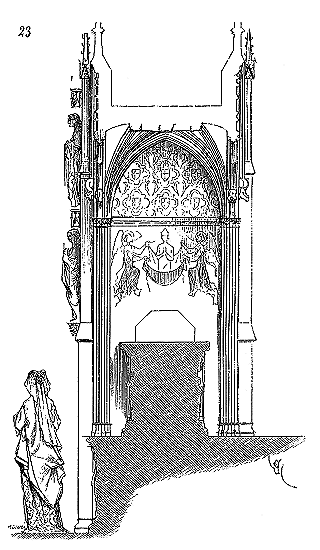

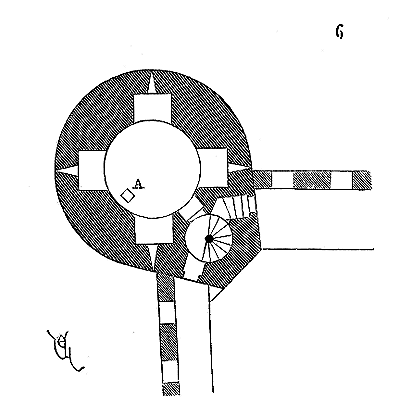

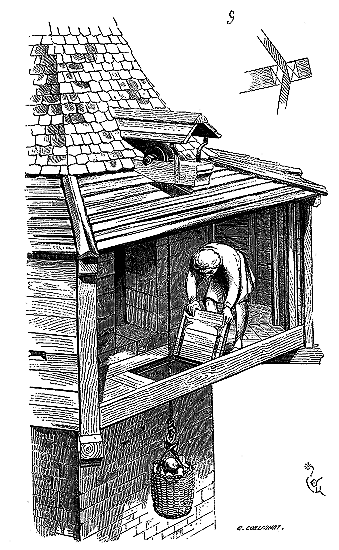

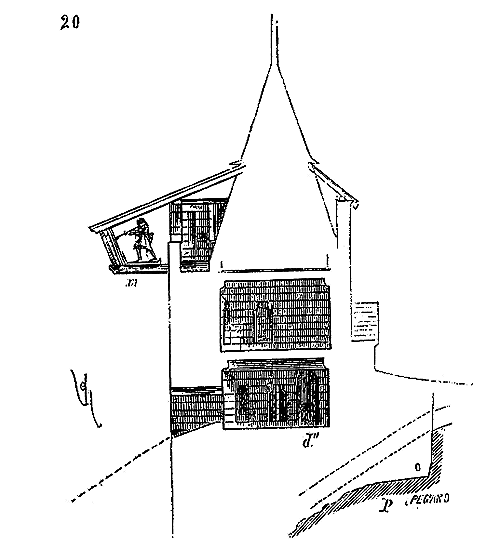

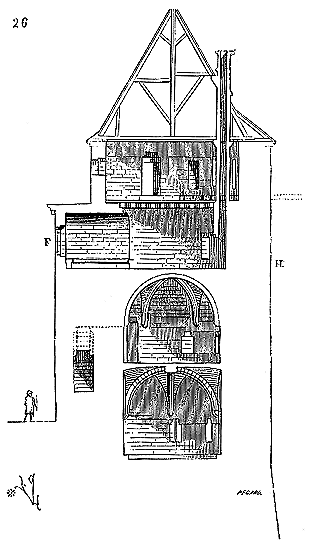

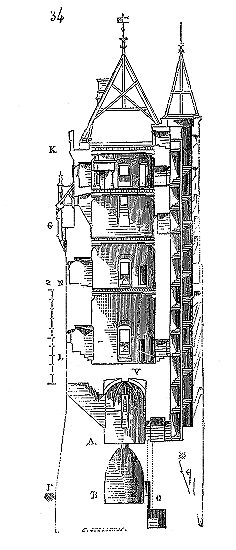

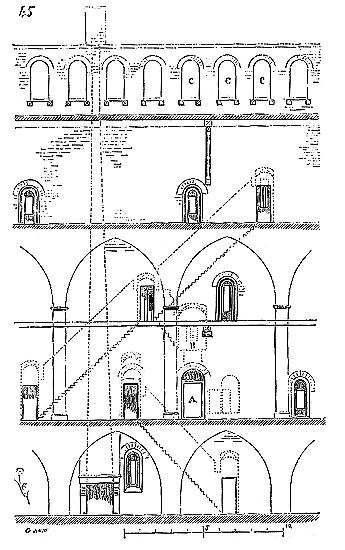

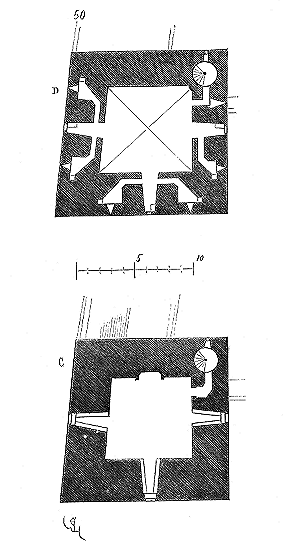

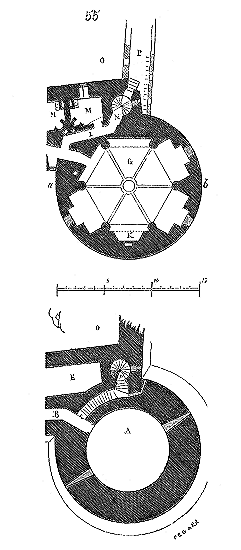

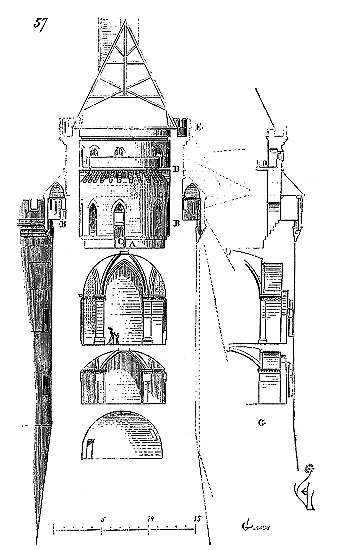

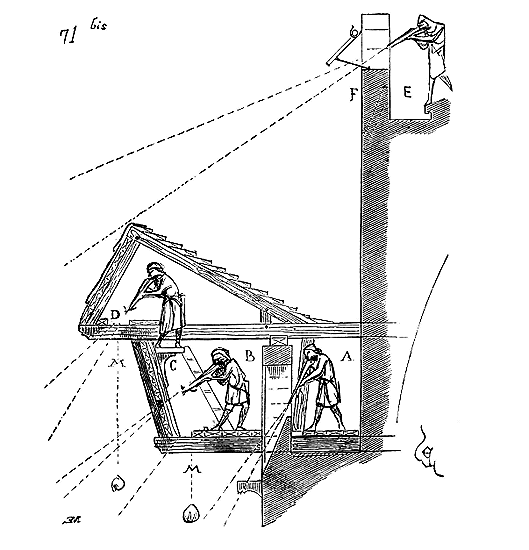

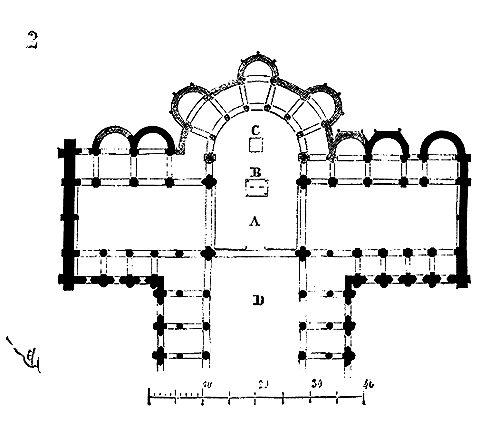

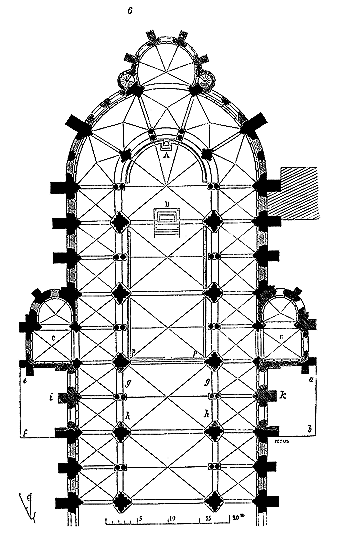

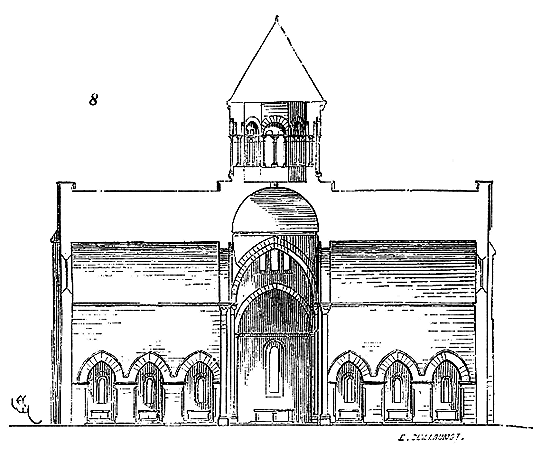

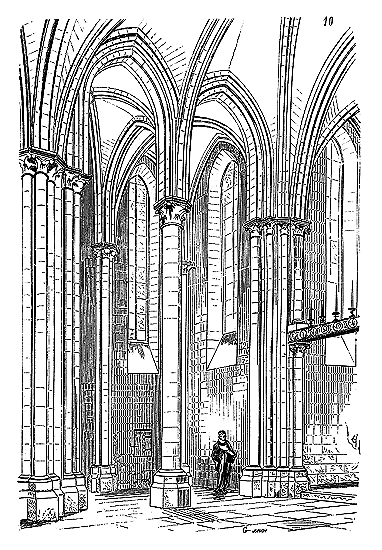

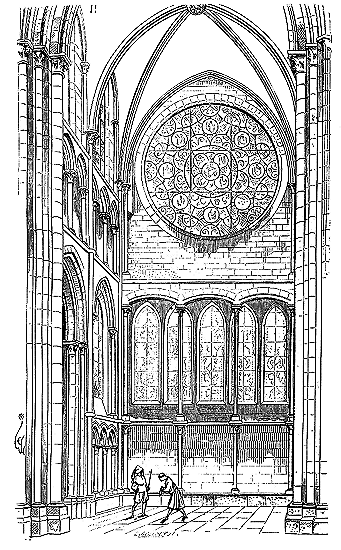

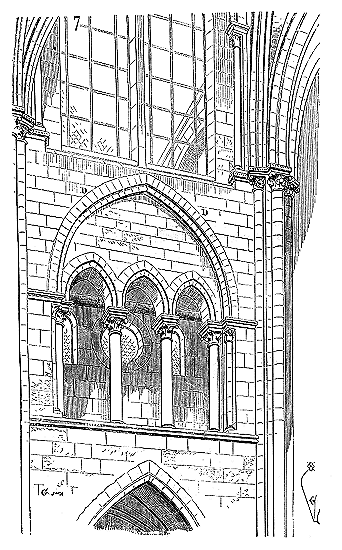

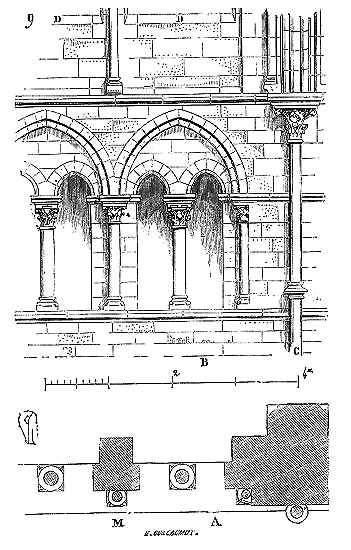

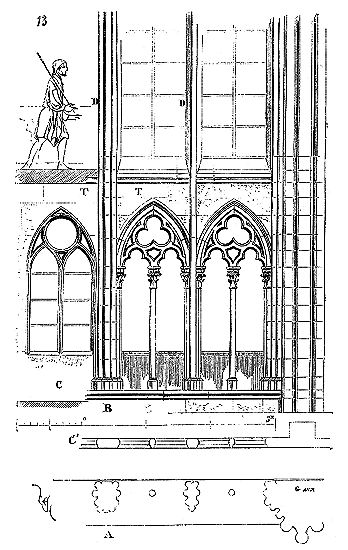

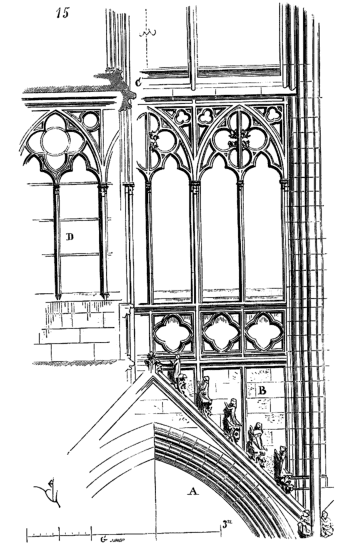

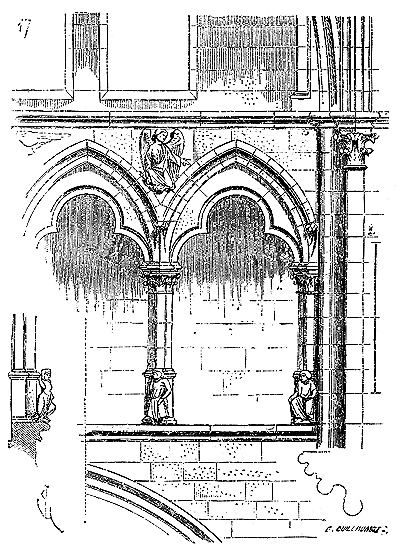

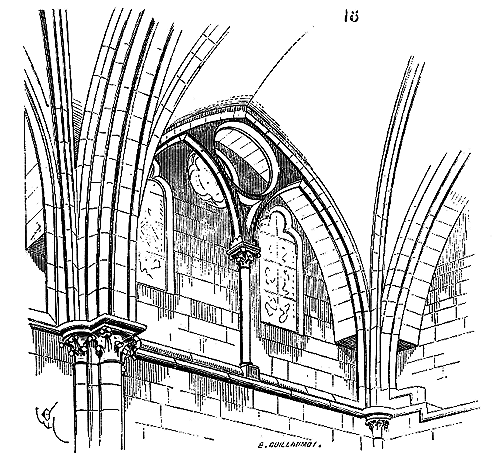

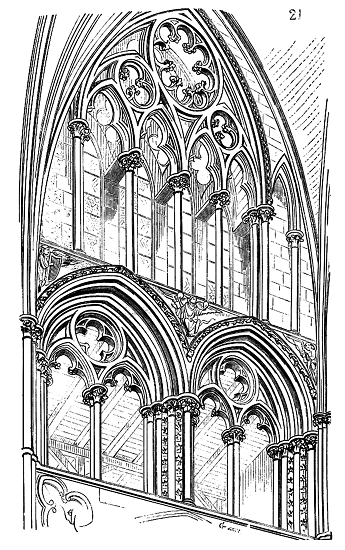

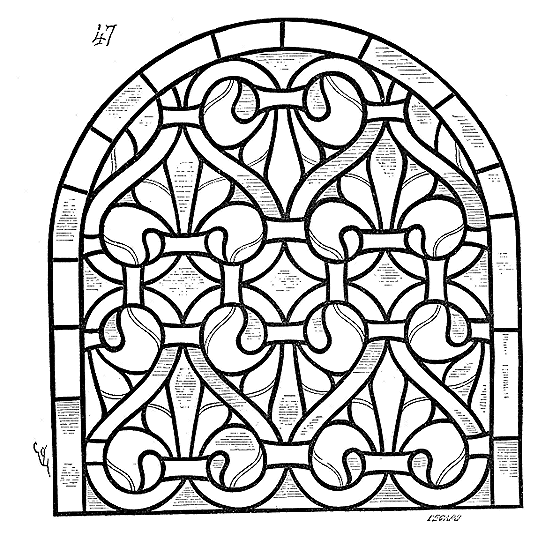

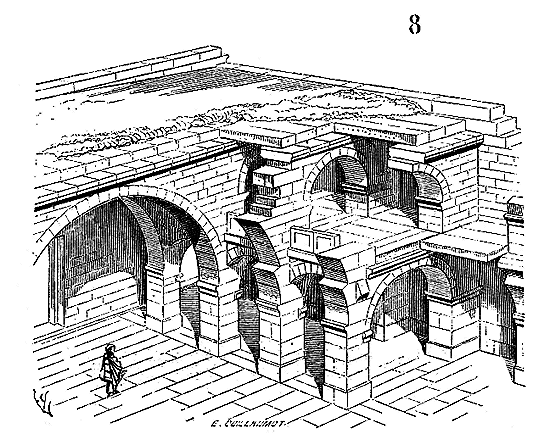

Le porche A était à claire-voie dans la partie inférieure, et vitré dans la partie supérieure. Cette disposition, adoptée fréquemment pour les cloîtres, produisait ici un effet très-pittoresque, ainsi que le remarque Sauval. Une coupe longitudinale (fig. 2) fera saisir la disposition originale de ces constructions ajoutées à la rotonde primitive.

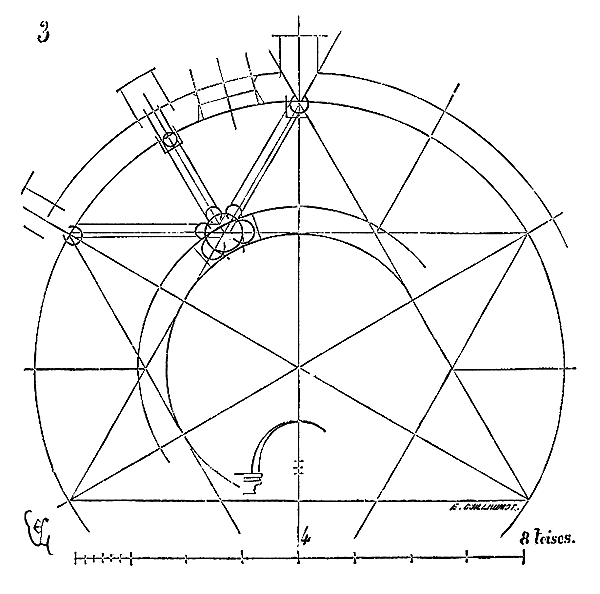

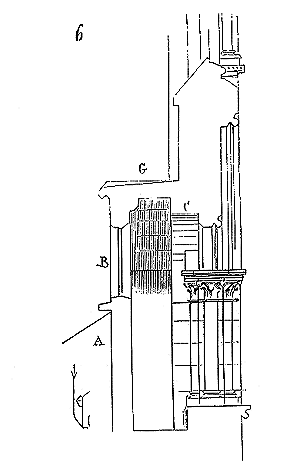

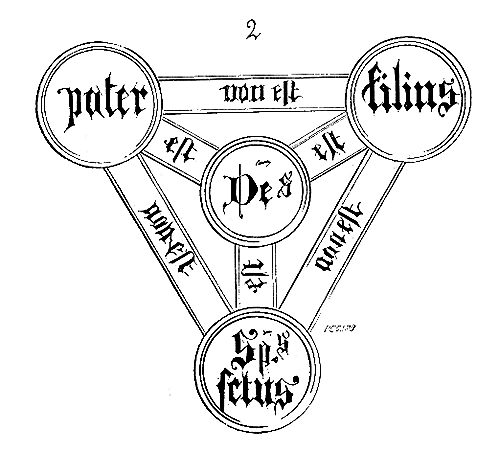

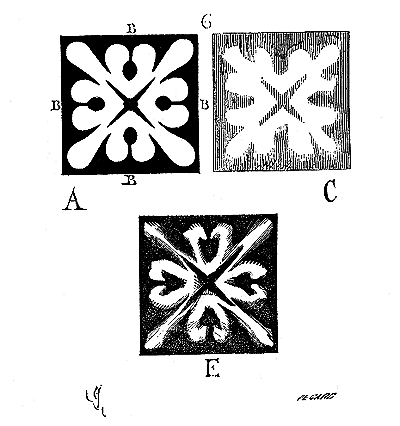

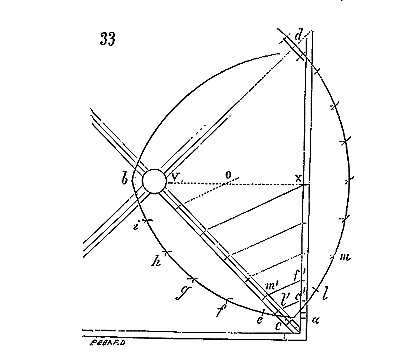

En A, est le porche avec ses claires-voies latérales; au-dessus, les fenêtres vitrées. C'est à peu près la disposition qui subsiste à Aix-la-Chapelle, mais mieux entendue. La rotonde englobée avait conservé ses voûtes et son étage supérieur, qui formait saillie extérieurement sur les parois du narthex et de la grande nef 10. Le triangle équilatéral avait été le générateur du plan de la rotonde. On sait que le triangle équilatéral était un des signes adoptés par les templiers. Des fragments de vitraux fournis par M. de Penguern, et provenant de la chapelle de la commanderie de Brelvennez, laissent voir la croix de gueules entourée de l'orle d'or des templiers et le triangle équilatéral. Dans la chapelle de Saint-Jean de Creac'h, près de Saint-Brieuc, sont placées plusieurs dalles tombales de chevaliers du Temple. Sur l'une d'elles est gravée une petite croix latine, et au-dessous une épée posée diagonalement; entre l'épée et la croix est un triangle équilatéral 11.

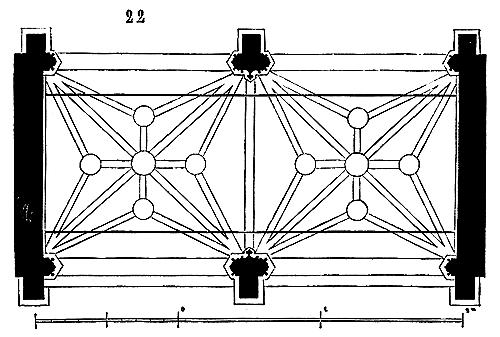

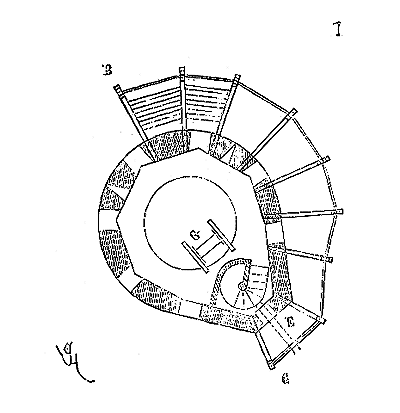

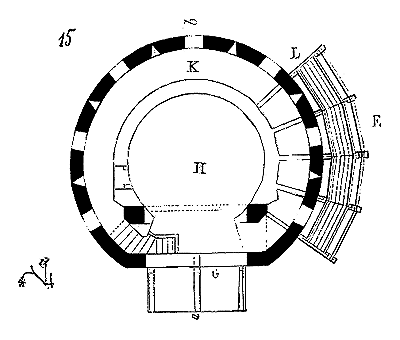

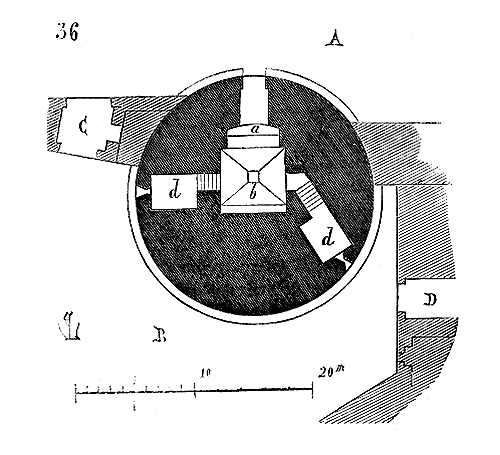

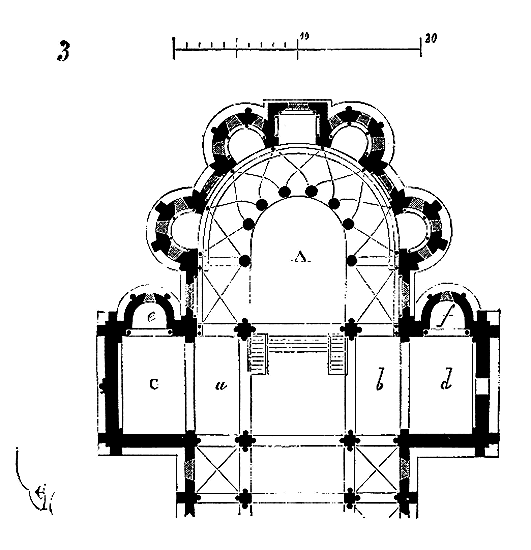

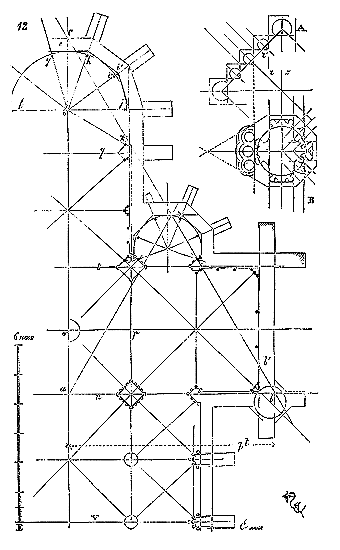

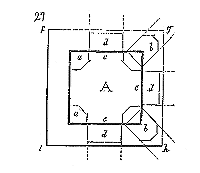

Il ne faut pas oublier que les fondateurs de l'ordre du Temple étaient au nombre de neuf (carré de 3), qu'il ne leur fut permis d'ordonner de nouveaux frères qu'après neuf années, et que les nombres 3 et 9 se retrouvent fréquemment dans les chapelles des commanderies. La grande rotonde de Paris possédait à l'intérieur six piliers, et extérieurement douze travées (fig. 1). Son tracé n'avait pu être obtenu donc que par deux triangles équilatéraux se pénétrant, ainsi que l'indique la figure 3.

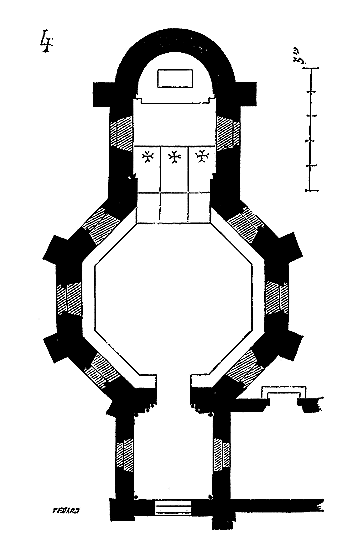

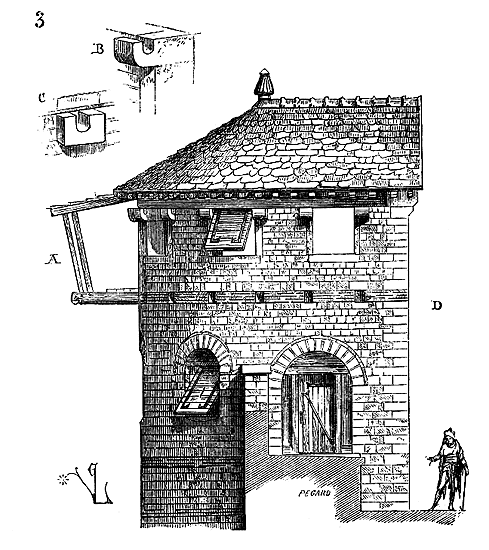

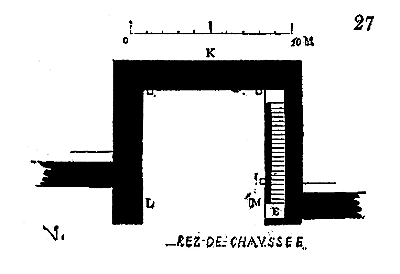

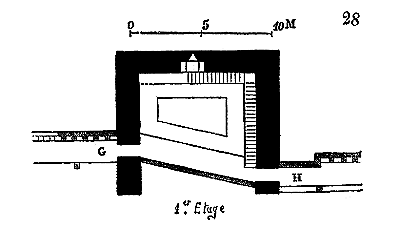

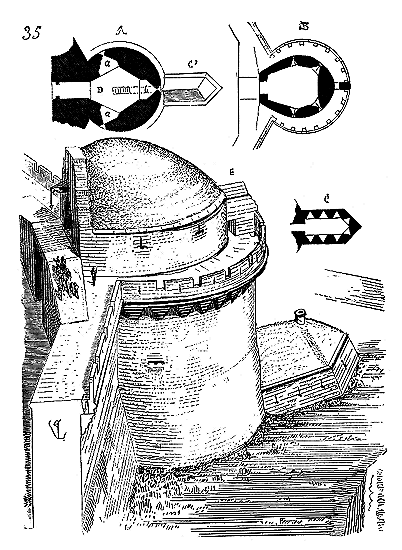

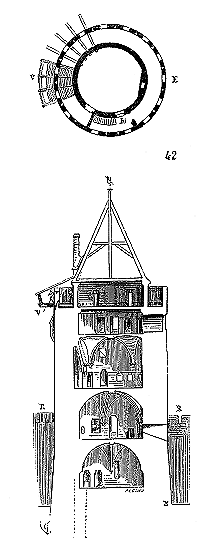

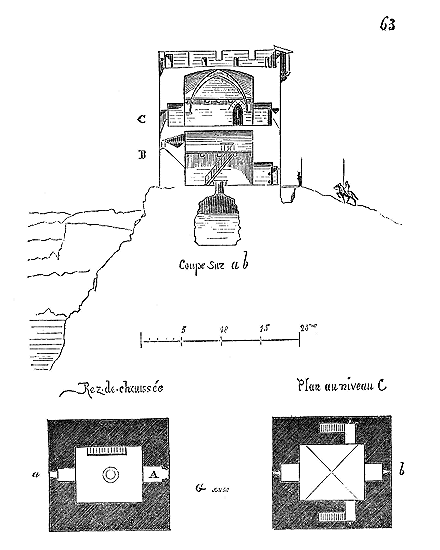

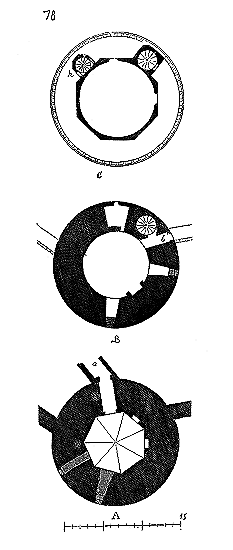

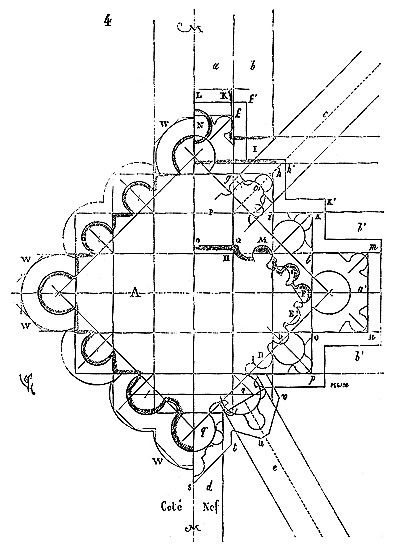

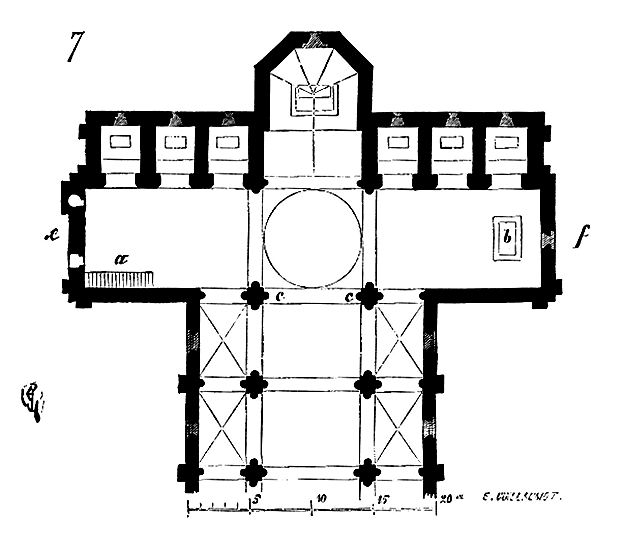

La chapelle de la commanderie de Laon, qui date du milieu du XIIe siècle environ, est un octogone dont les côtés, intérieurement, ont neuf pieds.

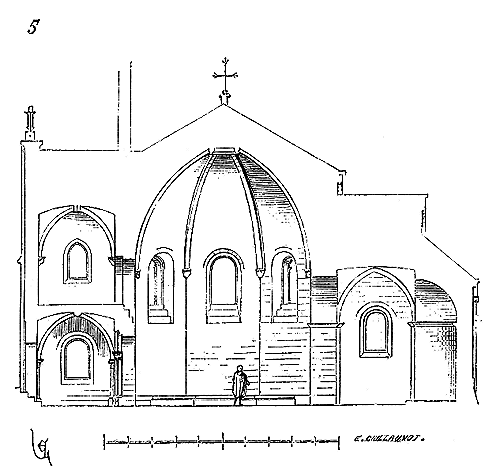

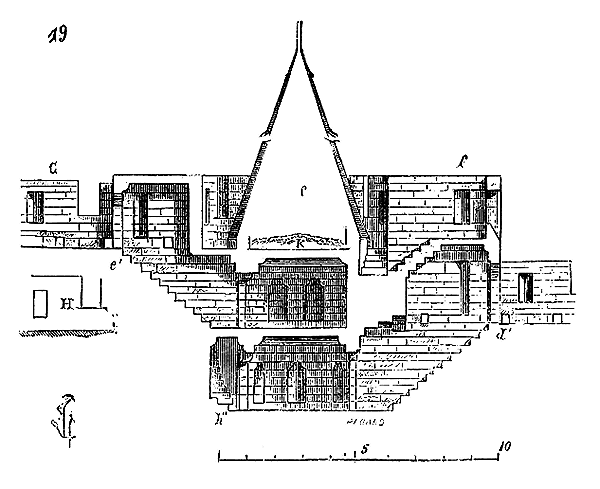

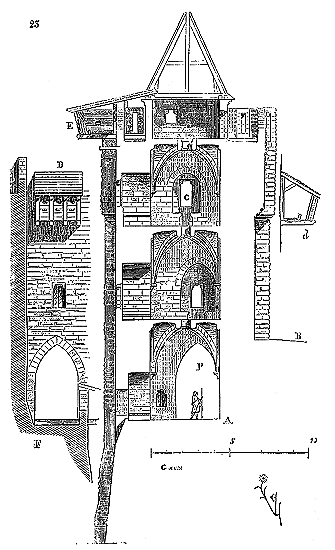

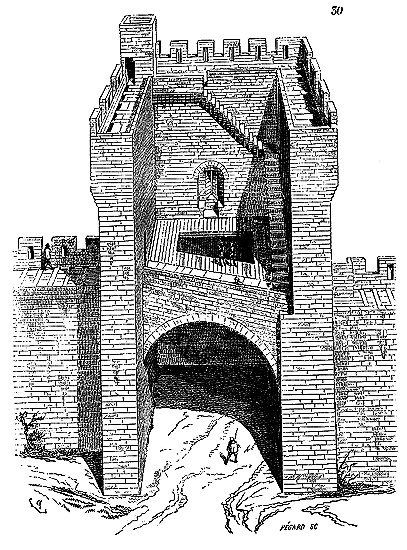

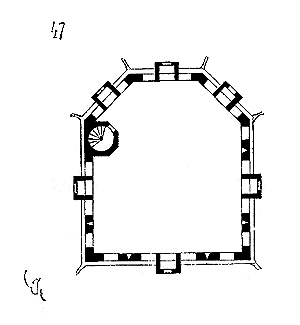

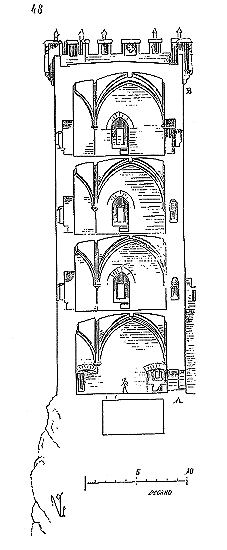

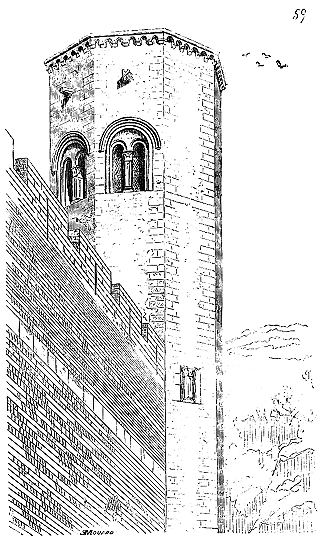

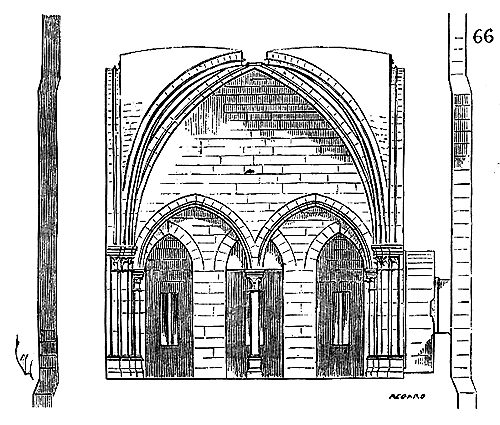

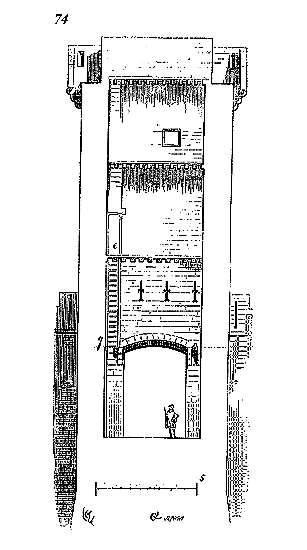

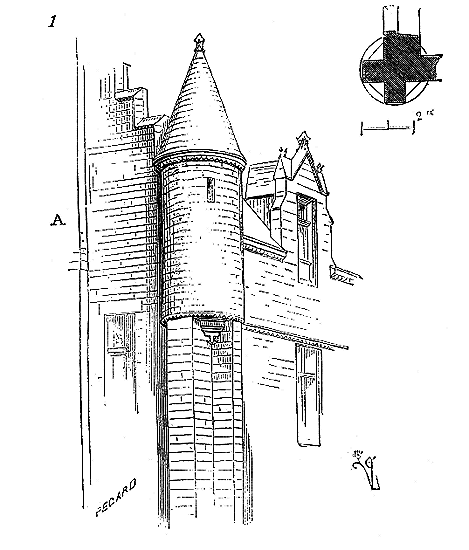

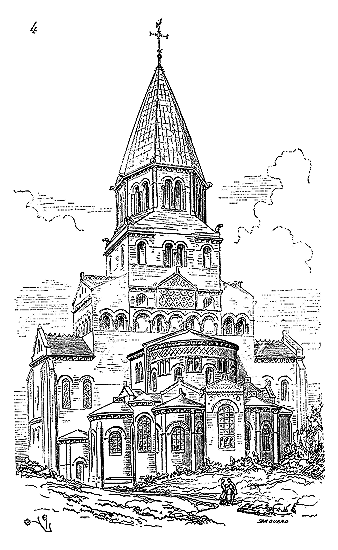

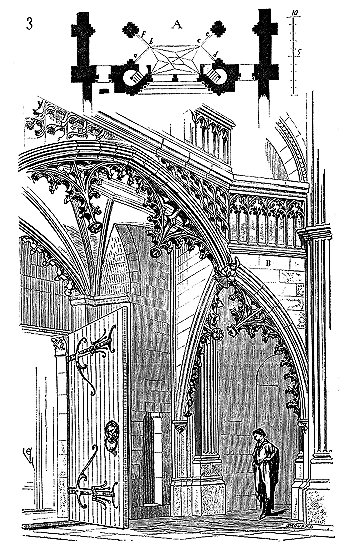

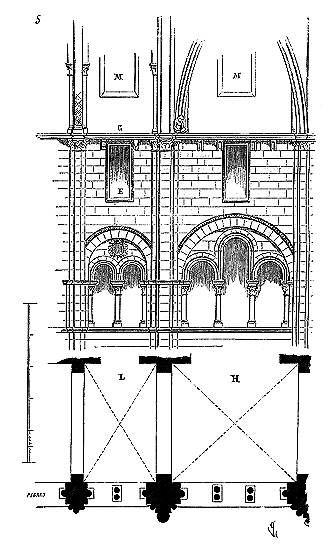

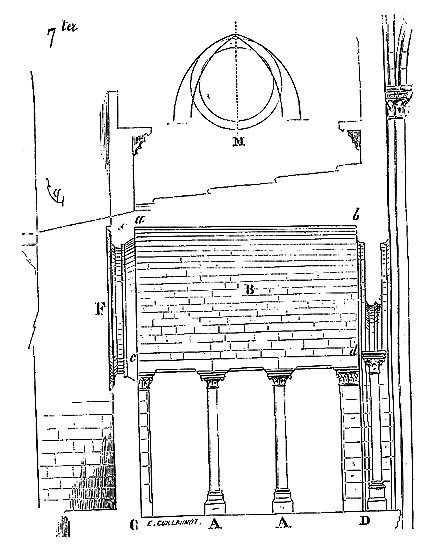

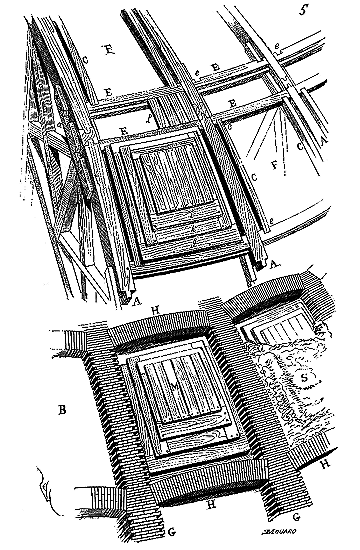

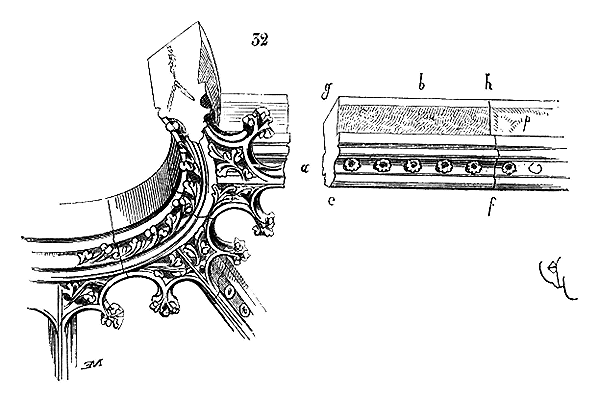

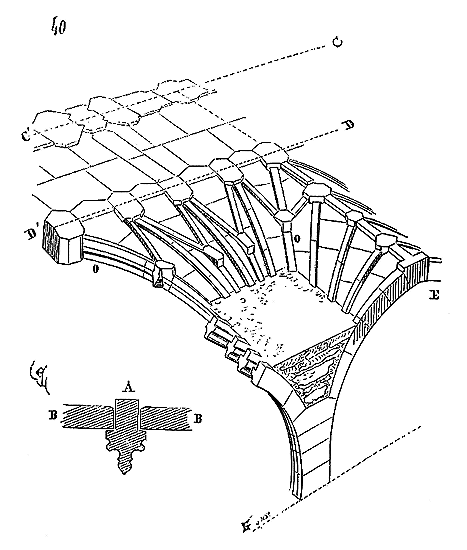

Cette chapelle (fig. 4) parait avoir été bâtie d'un seul jet, sauf l'abside, qui peut être quelque peu postérieure. Elle possède un porche ou narthex, avec tribune au-dessus, bâtie après coup, et qui était mise en communication avec les logis de la commanderie. Les murs de l'octogone ont trois pieds d'épaisseur, les contre-forts trois pieds de largeur. Une assise de bancs de pierre est disposée à la base des parois intérieures. Voici (fig. 5) la coupe longitudinale de cette chapelle. La voûte est construite à pans, avec nervures saillantes sous les arêtes rentrantes.

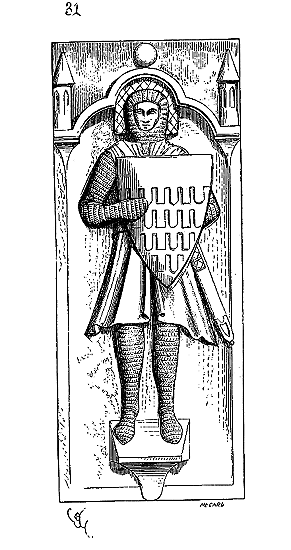

Les dispositions de ces chapelles exiguës, avec sanctuaire peu important, indiquent assez que les chevaliers du Christ ou du Temple n'admettaient pas le public pendant les cérémonies religieuses. Ces chapelles servaient aussi de lieu de séances pour les délibérations, qui, d'ordinaire, se tenaient la nuit. D'ailleurs d'une extrême sobriété d'ornementation, ces petits monuments du XIIe siècle se ressentent de l'influence de l'abbé de Citeaux, qui avait rédigé les statuts de l'ordre. Cette simplicité se retrouve sur les dalles tumulaires que l'on rencontre encore dans ces édifices; dépourvues d'inscriptions, elles ne montrent que la croix de l'ordre, une épée, un triangle ou quelques attributs, très-rarement des écussons armoyés 12. Dans la chapelle de Laon, trois de ces tombes existent à l'entrée du sanctuaire; elles sont ornées de la croix pattée en gravure.

Les templiers possédaient en Syrie et en Occident un grand nombre de châteaux et de forteresses 13. Obligés de quitter la terre sainte après le siége d'Acre, en 1291, rentrés en France, en Angleterre, en Espagne, où ils possédaient des commanderies, et rapportant avec eux de grandes richesses, malgré les désastres de leur ordre, ils employèrent ces trésors à augmenter et à embellir leurs résidences; leurs loisirs, à former, dans l'État féodal déjà vers son déclin, une corporation compacte, puissante, occupée d'intrigues diplomatiques, hautaine, avec laquelle tous les pouvoirs devaient compter. Leurs grands biens, administrés avec économie à une époque où tous les propriétaires terriens et les suzerains eux-mêmes manquaient toujours d'argent, leur permettaient de prêter des sommes importantes: il est à croire que ce n'était pas sans intérêts. Une pareille situation leur créa de nombreux et puissants ennemis, et le jour où Philippe le Bel, qui était parmi leurs débiteurs, se décida à les faire arrêter et à leur intenter le plus inique et le plus monstrueux procès, le roi eut pour lui l'opinion de la féodalité, du clergé et des établissements monastiques. Le mystère dont s'entouraient les templiers prêtait merveilleusement aux accusations absurdes auxquelles ils furent en butte. Il est certain que l'ordre des Templiers, la Palestine perdue, devenait pour les États de l'Occident un grand embarras, sinon un grand danger. Le coup d'État qui supprima cet ordre délivra le pouvoir suzerain d'un des nombreux périls qui l'entouraient, mais lui enleva dans l'opinion du peuple une partie de la foi en sa justice et en sa grandeur morale que Louis IX avait su imposer à toutes les classes du pays.

Note 2: (retour) Ces neuf chevaliers sont: Hugues de Payens, Godefroy de Saint-Omer, André de Montbard, Gundomar, Godefroy, Roral, Geoffroy Bisol, Payen de Montdésir, Archambaud de Saint-Aignan, ou, suivant Lejeune, Hugues, comte de Champagne, fondateur de Clairvaux.

Note 3: (retour) Voyez l'Histoire des chevaliers templiers, par Élizé de Montagnac. Paris, 1864.

Note 4: (retour) Voyez Dubreul, Théâtre des antiquités de Paris, livre III.

Note 5: (retour) C'est dans ce donjon que Louis XVI fut détenu en 1792.

Note 6: (retour) C'est en 1317 que par une transaction passée entre les chevaliers hospitaliers et Philippe le Long, il est démontré que le séquestre des biens des templiers s'était prolongé jusqu'en 1313. Donc la couronne avait perçu, pendant une période de six ans, les énormes revenus de ces biens; de plus, tous les biens meubles et les trésors étaient restés entre les mains du roi.

Note 7: (retour) Livre IV, p. 454.

Note 8: (retour) Antiquitez de Paris, G. Corrozet Parisien, 1586, part. I, p. 108.

Note 9: (retour) Voyez le plan de Paris de Verniquet, le grand plan de Mérian, les gravures d'Israël Sylvestre, l'oeuvre de Marot: l'Architecture françoise.

Note 10: (retour) Voyez les gravures de Marot et d'Israël Sylvestre.

Note 11: (retour) Hist. des chevaliers templiers, par Élizé de Montagnac. Paris, A. Aubry, 1864. Les francs-maçons ont prétendu continuer l'ordre du Temple, et posséder même un testament ou charte de transmission d'un grand maître dont le pouvoir secret avait été reconnu par les frères postérieurement à la mort de Jacques de Molay.

Note 12: (retour) Une des tombes de la chapelle de la commanderie, près du hameau de Creac'h, présente une croix ancrée, accostée à gauche d'une épée, à droite d'un écusson à sept macles trois, trois, un, qui est Rohan ancien. (Hist. des chevaliers templiers, ouvr. déjà cité, p. 135.)

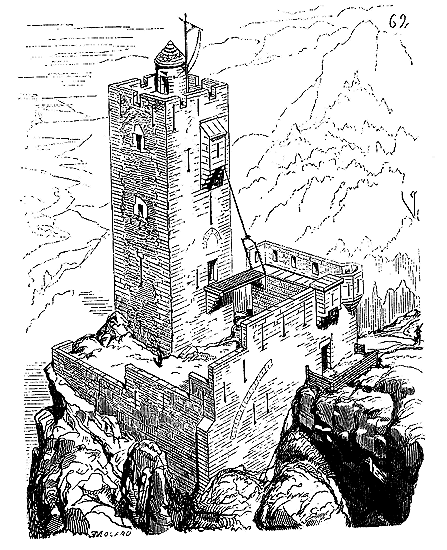

Note 13: (retour) Parmi les châteaux importants que les templiers avaient élevés en Syrie, nous citerons ceux de Tortose (Antarsous) de Safita, d'Areymeh, de Toron et d'Athlit. Ces châteaux renferment habituellement un gros donjon carré ou sur plan barlong et leurs enceintes sont également flanquées de tours quadrangulaires. «Les châteaux de Safita, d'Areymeh, d'Athlit, et surtout la forteresse de Tortose», dit M. G. Rey, dans son Essai sur la domination française en Syrie, «nous fournissent une série de types permettant de donner une étude aussi complète que possible de cet art, dont les meilleures productions se trouvent dans les principautés d'Antioche et de Tripoli, si riches, la première particulièrement, en monuments byzantins.» Tortose, adossée à la mer, fut la dernière place qu'occupèrent les templiers en Orient. Ils n'évacuèrent cette forteresse que le 5 juin 1291. En Occident, les templiers adoptèrent également, pour la construction de leurs donjons, le plan carré ou barlong. C'est sur cette donnée qu'était bâtie la tour dite de Bichat, à Paris, et qui ne fut détruite qu'en 1855. (Voy. TOUR.)

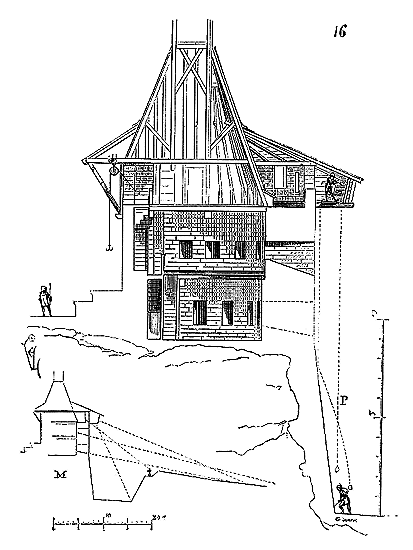

THÉÂTRE, s. m. Pendant le moyen âge, il n'existait pas de locaux destinés aux représentations scéniques. Les mystères, les farces et mômeries, les chansons de gestes dites par des acteurs, étaient représentés dans les grand'salles des châteaux, dans les églises, dans les cimetières, ou sur des échafauds dressés dans les carrefours, ainsi que cela se pratique encore pendant les foires. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'on commença en France à élever des salles uniquement destinées aux jeux scéniques. Le goût pour le théâtre, cependant, remonte chez nous à une époque éloignée, et il existe des mystères et moralités qui datent de la fin du XIIe siècle.

TIERCERON, s. m. (tierceret). Nervure de voûte en tiers-point, qui, bandée entre l'arc-doubleau et le formeret, aboutit à la lierne, laquelle réunit la clef de l'arc-doubleau ou du formeret à celle des arcs ogives. (Voy. VOÛTE.)

TIRANT, s. m. Pièce de fer ou de bois qui maintient l'écartement des arbalétriers d'une ferme, ou le devers de deux murs parallèles, ou la poussée d'un arc. Les entraits, dans les charpentes de combles, sont de véritables tirants (voy. CHARPENTE). Pour fermer leurs voûtes, les constructeurs du moyen âge plaçaient provisoirement des tirants, afin d'éviter les poussées, en attendant que les piles fussent chargées. Ces tirants étaient habituellement de bois, et étaient sciés au ras de l'intrados du sommier des arcs, quand les constructions étaient terminées. À la cathédrale de Reims, ces tirants étaient de fer, avec des oeils passant dans des crochets qui sont restés en place. Il est peu de voûtes de collatéraux où l'on n'ait l'occasion d'observer la trace de ces tirants.

TOILES (PEINTES). On employait souvent, pendant le moyen âge, les toiles peintes pour tapisser les intérieurs des appartements et pour décorer les grandes salles et églises. Le trésor de la cathédrale de Reims possède encore un certain nombre de toiles peintes de la fin du XVe siècle, qui sont d'un grand intérêt. Ces toiles, dans les intérieurs des châteaux et hôtels, étaient attachées à des châssis, ou simplement suspendues à des tringles de bois ou de fer. Les clotets, ces cabinets que l'on improvisait dans les grandes pièces, étaient souvent composés de simples châssis de bois tendus de toiles peintes. (Voyez le Dictionnaire du mobilier français.)

TOMBEAU, s. m. (sepouture, sepoulture, tumbe). De tous les monuments, les tombeaux sont ceux qui présentent peut-être le sujet le plus vaste aux études de l'archéologue, de l'ethnologue, de l'historien, de l'artiste, et voire du philosophe. Les civilisations, à tous les degrés de l'échelle, ont manifesté la nature de leurs croyances en une autre vie par la façon dont elles ont traité les morts. Supprimez toute idée de la durée de l'individu au delà de l'existence terrestre, et le tombeau n'a plus de raison d'être. Or, depuis les races supérieures jusqu'aux noirs du sud de l'Afrique, on voit, en tout temps, les hommes ensevelir leurs morts avec l'idée plus ou moins nette d'une prolongation ou d'une transformation de l'existence. On pourrait faire l'histoire de l'humanité à l'aide des tombeaux, et le jour où un peuple cessera de perpétuer l'individualité des morts par un monument, un signe quelconque, la société, telle du moins qu'elle a vécu depuis les temps historiques, aura cessé d'exister. Le culte des morts est le ciment qui a constitué les premières sociétés, qui en a fait des institutions permanentes, des nationalités, c'est-à-dire la solidarité du présent avec le passé, la perpétuité des tendances, des aptitudes, des désirs, des regrets, des haines et des vengeances. Faites que les morts, chez un peuple, soient confondus dans un engrenage administratif de salubrité, et traités décemment, mais comme une matière dont il faut hâter la décomposition pour en rendre le plus tôt possible les éléments à la nature inorganique, ainsi qu'on traite un engrais; faites que cela entre dans les moeurs et les nationalités, ces agglomérations traditionnelles, puissantes et vivaces, ne seront plus que des sociétés anonymes constituées pour... tant d'années, à moins de supposer toutefois que les idées métaphysiques les plus abstraites sur l'existence de l'âme soient communément acceptées comme elles peuvent l'être par une demi-douzaine de philosophes au milieu d'un pays de plusieurs millions d'habitants. Il sera bien difficile de faire admettre l'indifférence absolue pour la dépouille périssable d'une personne que l'on a aimée, respectée ou connue. Et dans nos grandes villes, s'il est une chose qui choque le sentiment populaire, c'est ce qu'on appelle la fosse commune.

Ce n'est que depuis le XVIe siècle que l'on a imaginé de donner aux sépultures un caractère funèbre; de les entourer d'emblèmes, d'attributs ou d'allégories qui rappellent la fin, la décomposition, la douleur sans retour, l'anéantissement, la nuit, l'oubli, le néant. Il est assez étrange que ces idées se soient fait jour chez des peuples qui se piquent d'être chrétiens, et chez lesquels, en chaire, on montre la mort comme une délivrance, comme la fin des misères attachées à la courte existence terrestre. Les païens, par opposition, ont donné aux monuments funéraires un caractère plutôt triomphal que désolé. Le moyen âge avait conservé cette saine tradition; les tombeaux qu'il a élevés n'adoptent jamais ces funèbres attributs mis à la mode depuis le XVIe siècle, ces effets théâtrals ou ces froides allégories qui exigent toujours pour être comprises la présence d'un cicerone.

De la mort il ne faut point tant dégoûter les gens, puisque chacun doit subir sa loi; il ne paraît pas nécessaire de l'entourer de toute cette friperie de mélodrame, disgracieuse et ridicule. C'est à la fin de la renaissance que l'on éleva les premiers mausolées décorés d'allégories funèbres sorties de cerveaux malades: d'os de mort, de linceuls soulevés par des squelettes, de cadavres rongés de vers, etc. L'art du grand siècle ne pouvait manquer de trouver cela fort beau, et le XVIIIe siècle renchérit encore sur ces pauvretés. Ce moyen âge, que plusieurs nous présentent toujours comme maladif, ascétique, mélancolique, ne prenait pas ainsi les choses de la mort, non plus que les Grecs et les Romains. Ceux-ci avaient, comme on sait, l'habitude de brûler les cadavres, ce qui avait beaucoup d'avantages. Le long des chemins qui rayonnaient vers les cités, étaient élevés des tombeaux. Cette disposition seule indique assez que, pour ces païens, la sépulture ne faisait pas naître les idées lugubres qui s'emparent de nous aujourd'hui dans les cimetières. Ces voies des tombeaux, dont les faubourgs de Rome étaient entourés, n'empêchaient pas les gens qui passaient sur les chemins de s'entretenir des sujets les moins graves, sans que pour cela le respect pour les morts fût moins profond. Pendant le moyen âge, les cimetières ne sont pas davantage pris au point de vue lugubre, romantique. Le moyen âge, pas plus que l'antiquité, n'a peur de ses morts. Si les Grecs aimaient à s'asseoir et à deviser au pied d'une tombe placée sur le bord d'un chemin, nos aïeux se réunissaient volontiers dans les cimetières pour traiter de certaines affaires. La nuit, ces enceintes, indiquées par un fanal, servaient au besoin de refuge au voyageur, qui ne songeait point aux revenants, du moins dans nos contrées françaises. Ces cimetières étaient presque toujours entourés d'un portique bas, et c'était sous cet abri que le pauvre et le voyageur attardés, qui ne pouvaient se faire ouvrir les portes de la ville, attendaient le jour.

Nous n'entreprendrons pas la description des cimetières gallo-romains et mérovingiens. Ce travail, fait et bien fait sur une partie de la France par M. l'abbé Cochet 14, nous dispensera de parler des sépultures des premiers conquérants barbares des Gaules, d'autant que ces sépultures n'affectent aucune apparence architectonique. Ce sont des ensevelissements dans des cercueils de bois, de pierre, ou à même le sol, qui n'ont d'intérêt qu'au point de vue de l'histoire ou de l'archéologie.

Il paraîtrait que l'usage d'élever des tombeaux le long des voies publiques ne fut pas entièrement abandonné pendant la période mérovingienne. Grégoire de Tours cite plusieurs exemples de ces sortes de monuments 15. Plus tard, sous les premiers Carlovingiens, les personnages considérables tenaient à être ensevelis sous l'égout des toits des églises, chapelles ou oratoires 16. Cette coutume persista jusque vers le milieu du XIIe siècle. On enterrait aussi sous les porches des églises et dans les lieux voisins qui étaient bénis. Ce ne fut qu'à la fin du XIIe siècle que s'établit l'usage d'enterrer dans les églises, et d'élever des monuments ou de graver des dalles commémoratives sur les sépultures.

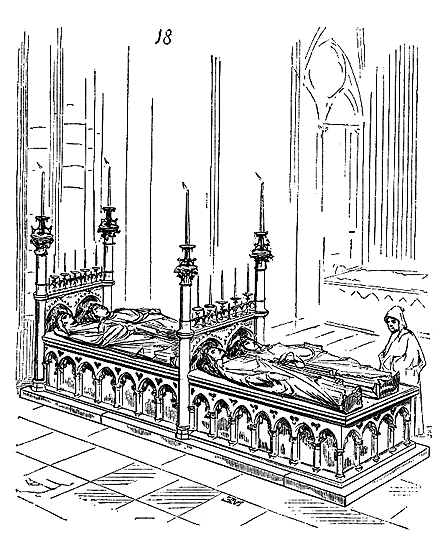

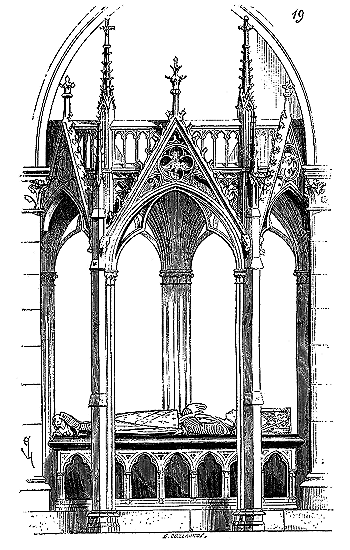

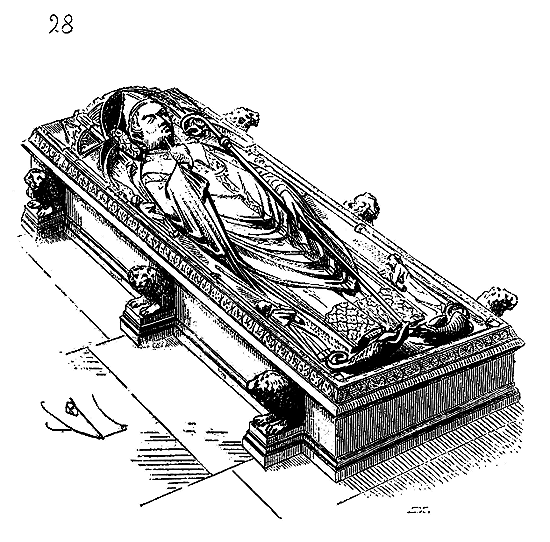

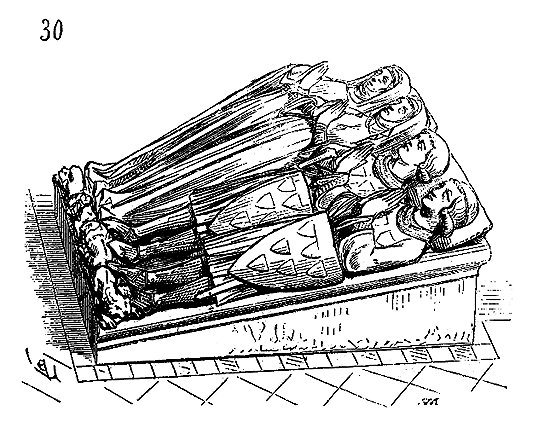

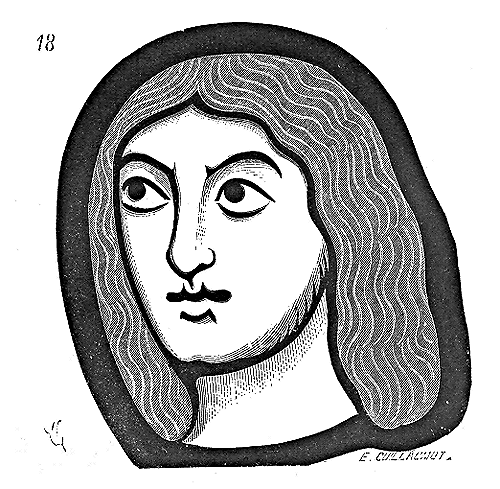

Les premiers chrétiens, contrairement à l'usage admis chez les Grecs et chez les Romains, ne brûlaient pas les corps, ils les ensevelissaient dans des niches pratiquées dans les parois de cryptes, ou dans des sarcophages de pierre ou de marbre. Ces sarcophages, si les personnages étaient considérables, restaient souvent apparents dans des chambres souterraines; ils étaient décorés de sculptures symboliques ou de signes religieux, croix, monogrammes du Christ, colombes, etc. Habituellement ils étaient posés sur des dés ou colonnettes, afin de les isoler de terre. Ces sarcophages se composaient d'une auge oblongue quadrangulaire, avec couvercle en forme de toit à deux pentes ou bombé. Le corps du défunt était déposé dans cette auge 17. Les tombeaux du moyen âge procèdent de ce principe. Mais, vers le milieu du XIIe siècle, on plaça sur le couvercle l'effigie du mort, et alors le sarcophage n'était plus ordinairement qu'un simulacre et le corps était déposé au-dessous, dans une fosse ou un petit caveau. Ce fut aussi vers cette époque que l'on se contenta souvent de placer sur le cercueil enterré une dalle gravée ou une lame de bronze représentant le défunt. La partie principale du tombeau, le sarcophage, ou plutôt son simulacre, ne fut bientôt qu'un accessoire, un véritable socle portant des figures couchées, et le monument, outre ces statues, se composa de dais élevés ou de sortes de chapelles en façon de larges niches.

Les tombeaux du moyen âge peuvent donc être divisés en trois séries: la première comprend les sarcophages proprement dits, plus ou moins décorés de sculptures, mais sans représentation du défunt; sarcophages apparents, placés au-dessus du sol; la seconde, les socles posés sur une sépulture, portant parfois l'effigie du mort, et placés, soit dans une sorte de niche ou petite chapelle, soit sous un édicule en forme de dais; la troisième, les tombes plates posées au niveau du pavé des églises, gravées ou en bas-relief, et formant comme le couvercle de la fosse renfermant le cercueil.

Les sarcophages contenant réellement les corps, sans effigie, ne se trouvent guère passé le XIIe siècle, mais ils sont très-nombreux pendant les périodes mérovingienne et carlovingienne.

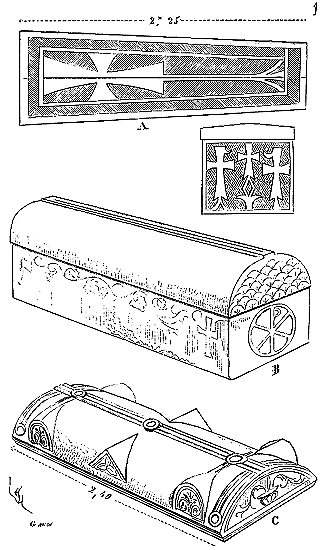

Voici (fig. 1) quelques-unes des formes qu'affectent ces sarcophages 18. Pendant les XIIe et XIIe siècles, on creusa encore des sarcophages rectangulaires, comme pendant la période gallo-romaine, avec bas-reliefs sculptés sur les parois. Nous citerons, entre autres, le sarcophage de saint Hilaire le Grand, de Poitiers, dessiné par Gaignères (Collect. Bodléienne), et qui datait du XIe siècle; celui de saint Hilaire, près de Carcassonne, du XIIe siècle; ceux des comtes de Toulouse, placés contre les parois du transsept méridional de Saint-Sernin de Toulouse, XIe et XIIe siècles. Ces derniers ont été posés sur des colonnettes, dans une sorte de petite chapelle extérieure, vers la fin du XIIe siècle. Dans les provinces méridionales, la Provence, le Languedoc, le Lyonnais, l'usage de déposer les corps dans des sarcophages de marbre persista longtemps: c'était une habitude antique conservée chez ces populations. Au musée de Toulouse, on voit des sarcophages du XIVe siècle, qui affectent absolument la forme des cuves sépulturales romaines, mais qui sont décorés d'ornements et d'attributs qui appartiennent à cette époque avancée du moyen âge 19. Les corps étaient bien évidemment renfermés dans ces auges; tandis que dans les provinces du Nord, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ils étaient enterrés sous le simulacre du sarcophage, qui était alors un cénotaphe.

Le sarcophage devenant cénotaphe, il était naturel de couvrir celui-ci d'un dais, d'un arc, d'en faire un monument honorifique, de le considérer comme un lit de parade sur lequel l'effigie du mort était posée.

Les artistes du moyen âge ont apporté, dans la composition des tombeaux, l'esprit logique que nous retrouvons dans leurs oeuvres. Le tombeau, pour eux, était la perpétuité de l'exposition du mort sur son lit de parade. Ce qui avait été fait pendant quelques heures avant l'ensevelissement, on le figurait en pierre ou en marbre, afin de reproduire aux yeux du public la cérémonie des funérailles dans toute sa pompe. Mais à cette pensée se mêle un sentiment qui exclut le réalisme. Des anges thuriféraires soutiennent le coussin sur lequel repose la tête du mort. Sur les parois du sarcophage sont sculptés les pleureurs, les confréries, quelquefois les saints patrons du défunt, ou des anges. C'est l'assistance poétisée. Nous allons tout à l'heure présenter des exemples de ces dispositions.

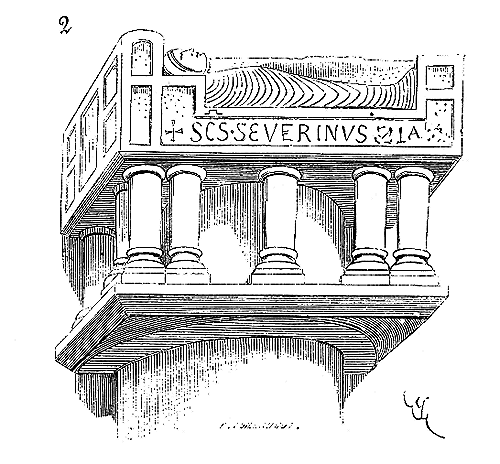

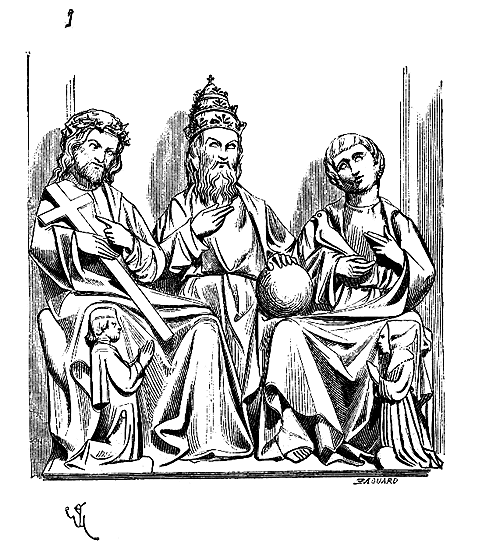

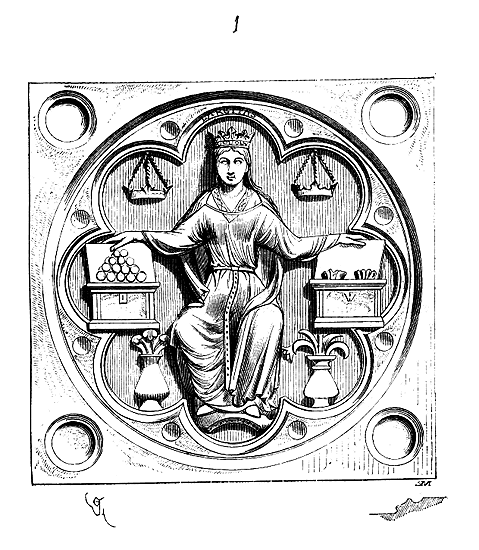

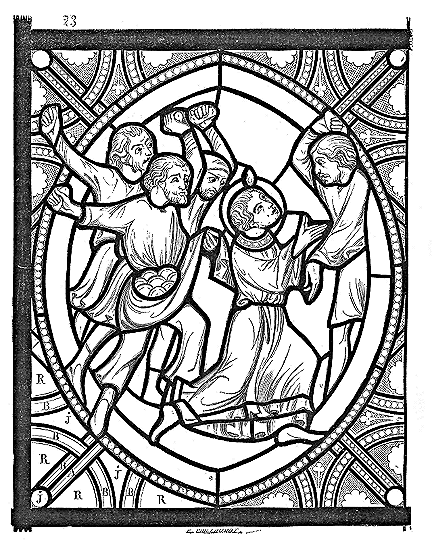

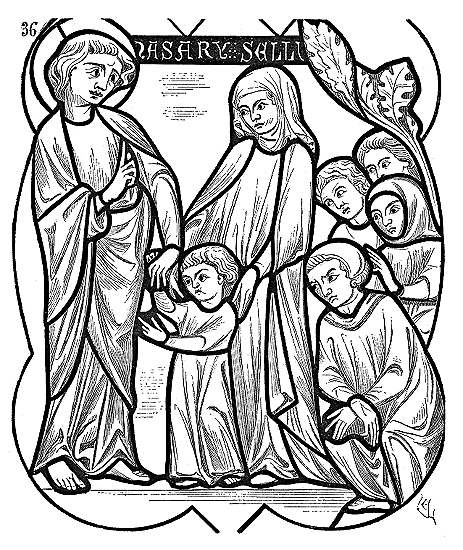

Un curieux monument nous explique l'origine de ces tombeaux cénotaphes, avec l'exposition du mort. C'est un chapiteau du porche occidental de l'église de Saint-Séverin (vulgairement Saint-Seurin) de Bordeaux. Ce porche date du commencement du XIIe siècle. L'une de ses colonnes engagées est couronnée par une représentation du tombeau de saint Séverin, formant chapiteau sous une naissance d'arc-doubleau.

Le corps du saint (fig. 2), enveloppé d'un linceul, ayant une crosse à son côté gauche, est placé sur une sorte de lit de parade supporté par des colonnettes 20; sur les parois de ce lit est gravée l'inscription suivante 21. Sur la face:

+ SCS SEVERINVS + : +

Sur la face de droite:

SIGNIFICAT

HAC (sic) PETRA

SEPVLCRVM

SCTI SEVERINI.

Sur celle de gauche:

QVANDO

MIGRAVIT

A SECVLO

...M...

Pour éviter la confusion dans cet article, nous poursuivrons l'examen des tombeaux en maintenant le classement que nous venons d'indiquer.

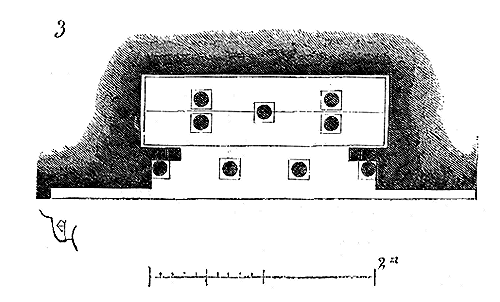

On peut considérer comme un des tombeaux les plus anciens parmi ceux accolés à des monuments religieux, le tombeau que l'on voit à Toulouse, entre les contre-forts des bâtiments des Chartreux. Ce monument du XIIe siècle, bien conservé, se compose d'un sarcophage placé dans une niche élevée au-dessus du sol, sur des colonnettes. Une arcature formant claire-voie défend le sarcophage.

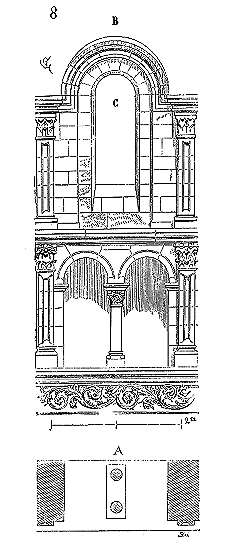

La figure 3 présente le plan de ce tombeau, et la figure 4 son élévation et sa coupe.

Les colonnettes sont de marbre, ainsi que le sarcophage, les arcatures en pierre, et le reste de la construction en briques. Ce tombeau était entièrement peint. On ne sait pour quel personnage il fut élevé, mais il est bien certain qu'ici le corps était déposé dans le sarcophage même, placé sur cinq colonnettes au-dessus du soubassement, conformément à l'usage admis encore au XIIe siècle dans les provinces méridionales, et qui semble dériver de traditions fort anciennes, étrangères à l'antiquité chrétienne gallo-romaine. Un siècle plus tard, cet usage d'enfermer les corps dans des sarcophages juchés sur des colonnettes était, comme nous l'avons dit plus haut, entièrement abandonné dans les provinces septentrionales, et très-rarement pratiqué même dans celles du Midi. Les corps étaient enterrés. Cependant la tradition influe sur la forme apparente des tombeaux. On voit encore dans le cloître de l'église de Saint-Salvy (d'Alby) un tombeau datant de la seconde moitié du XIIIe siècle, qui présente une disposition analogue à celle du monument des Chartreux de Toulouse donné ci-dessus. À Saint-Salvy, la claire-voie ne préservait point le sarcophage, mais bien le massif élevé sur la fosse et formant soubassement.

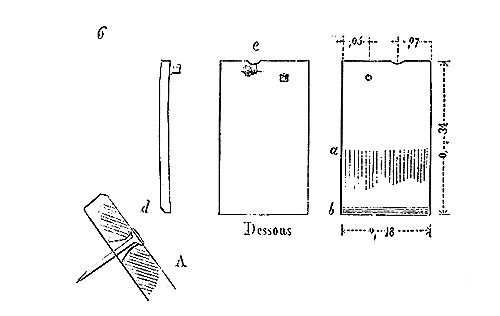

Voici (fig. 5) le plan du tombeau du cloître de Saint-Salvy, et (fig. 6) son élévation.

La niche sous laquelle est placé le sarcophage est divisée par une pilette contre laquelle est adossée une statue 22. Deux petites voûtes d'arêtes couvrent cet enfoncement de 0m,97 de profondeur. Au-dessus de l'arcature sont placées trois statues: la Vierge, et deux figures agenouillées, un homme et une femme, qui ne peuvent être que les personnages pour lesquels le tombeau a été fait. Ces trois statues sont abritées sous une triple arcature couronnée par un gâble très-obtus. On retrouve encore les traces des peintures qui recouvraient entièrement l'architecture et la statuaire. Des anges remplissaient les deux tympans de la niche inférieure au-dessus du sarcophage, et nous ne pensons pas que l'homme et la femme en adoration des deux côtés de la Vierge aient été représentés sur la dalle recouvrant leur sépulture. La pilette engagée A (voyez le plan) formait une croix se détachant sur les deux tympans (voyez le détail B, fig. 6). Un petit bénitier est engagé dans la muraille du côté droit.

Sur les flancs des églises collégiales et paroissiales, il existait habituellement des cloîtres, et ces cloîtres servaient de lieu de sépulture, non-seulement pour les clercs, mais aussi pour les laïques qui payaient fort cher l'avantage d'être enterrés près de l'église 23. La place préférée était toujours le mur de l'église même. Aussi, le long de nos monuments religieux, entre les contre-forts qui donnaient sur l'une des galeries du cloître, trouve-t-on encore des traces nombreuses de ces sépultures.

Au XIIIe siècle, les lois ecclésiastiques qui défendaient d'enterrer des laïques dans l'enceinte même des églises tombèrent en désuétude. Les chapitres des cathédrales seuls continuèrent généralement d'observer ces règles, mais les paroisses, les collégiales, les églises abbatiales mêmes, tirèrent un profit considérable de la vente du droit de sépulture dans les églises, et bientôt les murs et les pavés des nefs furent couverts de monuments, d'inscriptions et d'effigies. Les choeurs étaient réservés pour les membres du clergé ou pour de très-hauts personnages. De même que dans les cathédrales les évêques étaient ensevelis sous le pavé du choeur ou entre les piliers du sanctuaire, par exception des princes profitaient du même privilége. En fouillant le choeur de Notre-Dame de Paris pour y établir le caveau actuel des archevêques, nous avons trouvé la tombe d'Isabelle de Hainaut, première femme de Philippe-Auguste, qui dut être enterrée sous ce pavé, l'église à peine élevée jusqu'aux voûtes 24.

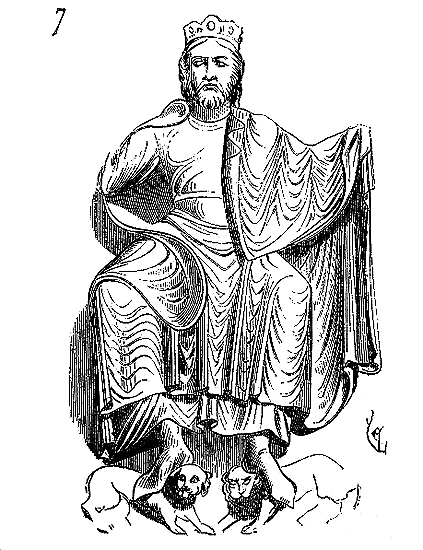

C'était principalement dans les églises abbatiales que les princes se faisaient ensevelir. Les fondateurs d'abbayes se réservaient la faculté d'être enterrés, eux et leurs successeurs, dans l'église érigée avec leurs dons. C'est ainsi que beaucoup de monuments remarquables ont pu être conservés jusqu'à la fin du dernier siècle, et même jusqu'à nos jours. Les abbayes de Saint-Denis, en France, de Sainte-Geneviève, de Saint-Germain des Prés à Paris, de Braisne, de Vendôme, de Jumiéges, de Fécamp, de Longpont, de Royaumont, d'Eu, des Célestins à Paris, de Poissy, renfermaient des sépultures splendides de princes et seigneurs, et quelques-uns de ces monuments nous sont restés. L'abbaye de Saint-Denis, fondée par Dagobert, fut particulièrement destinée à la sépulture des rois français, et reçut en effet les dépouilles de la plupart de ces princes, depuis le fondateur jusqu'à Louis XV. L'église ayant été rebâtie par Suger, il est à croire que les monuments anciens (si tant est qu'il y ait eu des mausolées élevés sur les tombes des princes) furent détruits ou fort endommagés. Quand, plus tard, vers le milieu du XIIIe siècle, on remplaça la plus grande partie des constructions du XIIe siècle, que l'on reconstruisit la nef, le transsept et tout le haut choeur, les derniers restes des tombeaux antérieurs à Louis IX furent dispersés; si bien que pour ne pas laisser perdre la mémoire de ces vénérables sépultures, saint Louis résolut de rétablir tous ces tombeaux, à commencer par celui de Dagobert. Les ossements que l'on put retrouver dans les anciens cercueils furent replacés dans les nouvelles tombes. Parmi les tombeaux antérieurs à saint Louis, un seul fut conservé et replacé au milieu du choeur des religieux: c'était celui de Charles le Chauve, qui était de bronze, avec parties émaillées, et qui dut probablement à la solidité du métal de ne pas être détruit, comme les autres. Du tombeau de Dagobert il restait, sous le cloître de l'église de Suger, un fragment dont parle dom Doublet 25, et que M. Percier a dessiné en 1797. C'était une statue colossale, assise, couronnée, vêtue d'une tunique longue et d'un pallium.

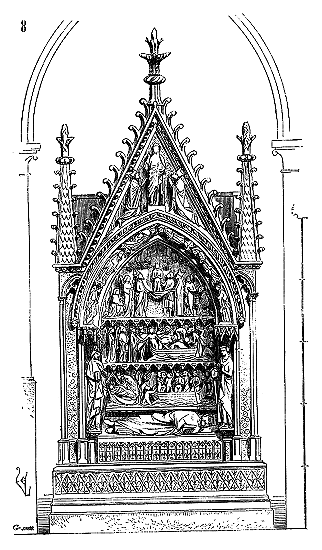

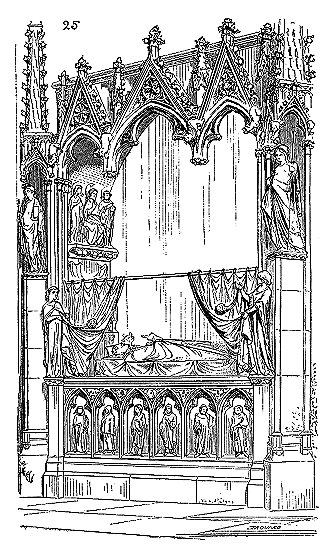

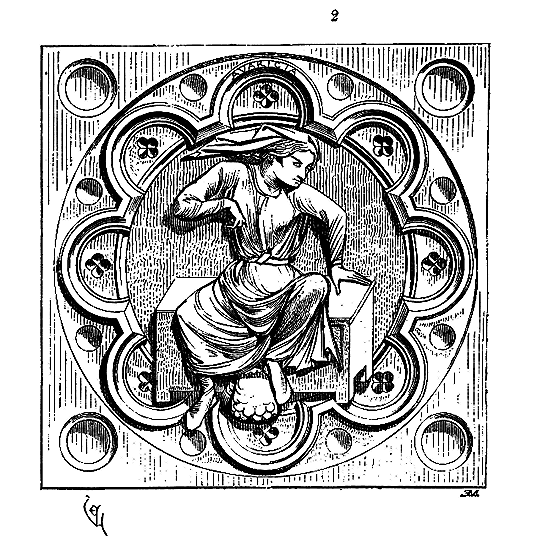

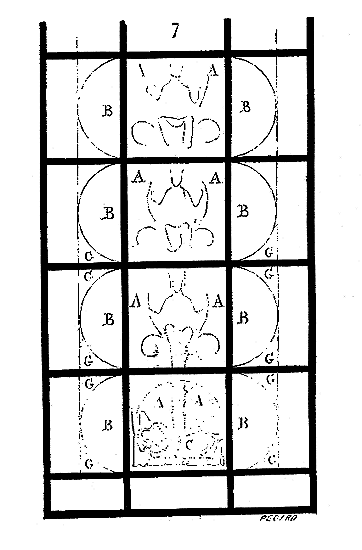

Nous reproduisons ici (fig. 7) le fragment conservé par le dessin de Percier, et qui ferait croire que ce monument n'était pas antérieur au commencement du XIIe siècle. Quoi qu'il en fût, nous n'avons pu trouver trace de cette figure, non plus que de celles des deux princes Clovis et Sigebert, qui faisaient partie du même monument. Saint Louis n'en éleva pas moins un nouveau tombeau au fondateur de l'abbaye, et le fit placer à l'entrée du sanctuaire, côté de l'épître 26. Ce tombeau, qui date par conséquent du milieu du XIIIe siècle, est un des plus curieux monuments funéraires de cette époque.

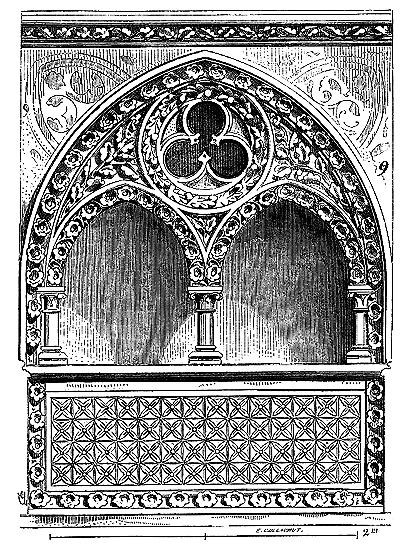

Il se compose (fig. 8) d'une grande niche surmontée d'un gâble; au bas de la niche est déposé un sarcophage 27, dont le couvercle sert de lit à l'effigie du roi, couchée sur le côté gauche. Au fond de la niche se développe, par bandes superposées, la légende relative à la mort de Dagobert.

Debout, des deux côtés de l'effigie royale, sont les statues de Nantilde, seconde femme de Dagobert, et de Sigebert, son fils aîné, qui furent enterrés près de lui. Dans les voussures qui forment la niche, sont sculptés des anges thuriféraires, et, dans le tympan du gâble, le Christ et deux évêques, saint Denis et saint Martin, lesquels, en compagnie de saint Maurice, au dire de la légende, délivrèrent l'âme du roi des mains des démons, et la conduisirent en paradis. Le devant du sarcophage est fleurdelisé, ainsi que le socle 28. Tout ce monument était peint; outre les traces encore visibles de ces peintures, les dessins-minutes de Percier fournissent tous les détails de la coloration. Ce tombeau, n'étant pas adossé, laisse voir sa partie postérieure dans le bas côté. Celle-ci est de même surmontée d'un gâble avec figures, crochets et fleurons, la partie inférieure restant unie, sans sculpture.

Certaines parties de la statuaire du tombeau de Dagobert sont très-remarquablement traitées. La statue de Nantilde, à laquelle, au musée des Petits-Augustins, M. Lenoir avait fait adapter une tête d'homme 29, les groupes des évêques dans les zones légendaires, les anges des voussures et la sculpture du tympan, sous le gâble, sont d'un style excellent et d'une exécution parfaite. Ce tombeau n'est point dans les données des monuments placés dans l'intérieur des églises: c'est une chapelle, un de ces édicules comme on en élevait dans les cloîtres, entre les contre-forts des églises, et c'est pourquoi nous l'avons présenté ici; cependant l'effigie du mort est sculptée sur le sarcophage vrai ou feint, tandis que ni le tombeau de Toulouse, ni celui de Saint-Salvy d'Alby, n'avaient de statues couchées.

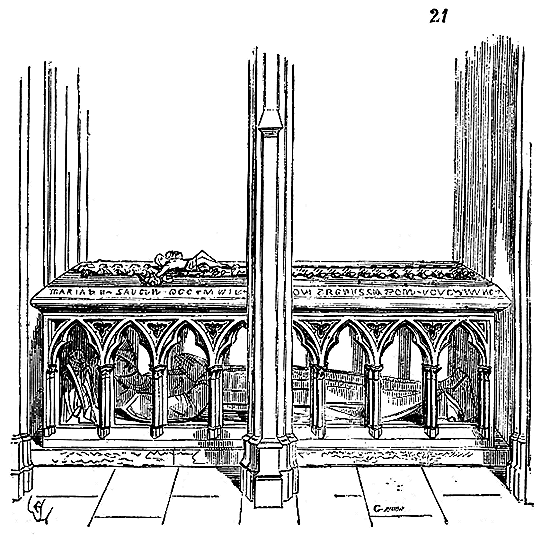

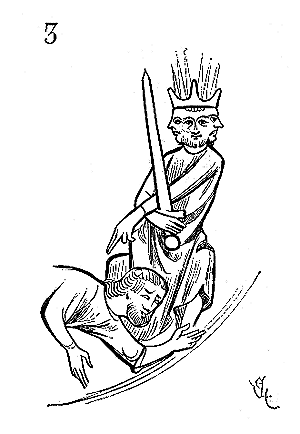

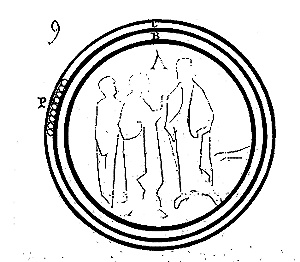

Voici encore un de ces monuments en forme de niche dépourvue d'effigies: c'est celui des deux prélats Beaudoin II et Beaudoin III, évêques de Noyon, qui était placé contre la muraille de l'église abbatiale d'Ourscamp, côté de l'évangile (fig. 9) 30. Beaudoin II mourut en 1167. Les épitaphes étaient peintes sur les parois de la niche, et avaient été remplacées cent ans avant Gaignères, auquel nous empruntons ce dessin, par des inscriptions sur vélin posées dans des cadres attachés avec des chaînettes. Ici, comme à Saint-Salvy, la pilette qui forme claire-voie repose sur le sarcophage et protége son couvercle. Ce tombeau, pas plus que ceux de Saint-Salvy et de Dagobert, ne présente d'attributs funèbres. Des fleurs, des feuillages, des sujets légendaires, ou des personnages n'affectant en aucune manière les attitudes de la douleur, décorent ces édicules et en font des oeuvres d'art agréables à voir, où rien ne fait songer à la décomposition matérielle, à la nuit éternelle. Sur les tombeaux, les artistes du moyen âge affectent, au contraire, de répandre des fleurs et des feuillages à profusion, ainsi qu'on le faisait, d'ailleurs, autour des corps, au moment de l'ensevelissement 31. Des animaux, des chasses, des processions de personnages, rappellent, sur ces monuments, la vie et non la mort. Quand les effigies des défunts sont sculptées couchées sur le sarcophage, elles ne prennent l'attitude de la mort que fort tard. Habituellement ces figures, pendant les XIIe et XIIIe siècles, ont les yeux ouverts, les gestes et les attitudes de personnes vivantes. C'est vers le milieu du XIVe siècle que les statuaires leur donnent parfois l'apparence du sommeil, mais sans aucun des signes de la mort. Ces personnages sont d'ailleurs vêtus de leurs habits, armés, si ce sont des guerriers, couverts de vêtements religieux, si ce sont des clercs.

Avant de parler des tombeaux formant des édicules isolés, il nous faut citer encore quelques-uns de ces monuments en forme de niches ou chapelles, mais avec effigies des morts posées sur le sarcophage. Dans le collatéral du choeur de la cathédrale de Rouen, il existe un de ces tombeaux, appartenant à un évêque, qui date de la fin du XIIe siècle, et qui est d'un très-beau travail. Ce monument ne présente d'ailleurs aucune particularité remarquable. La statue du prélat est couchée sous une arcature surmontée d'un gâble peu élevé. Comme toujours, ce tombeau était peint.

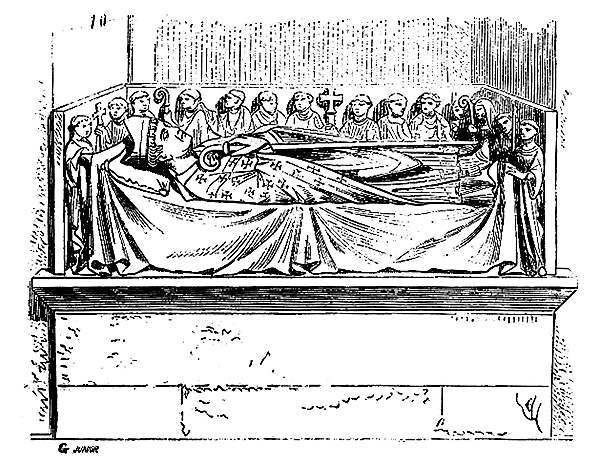

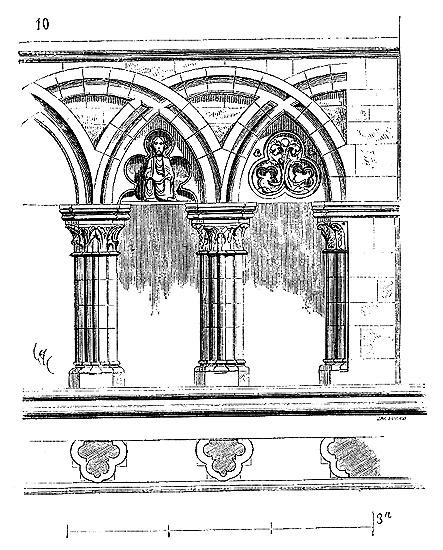

En voici un autre (fig. 10) 32, qui était placé à Fontevrault, contre le mur du bas côté, à la droite du maître autel (côté de l'évangile). C'était celui de l'évêque Pierre de Poitiers (XIIIe siècle). La statue, couchée sur un lit drapé, est entourée de figurines en ronde bosse représentant les religieux assistant aux funérailles de l'évêque. Parmi ces religieux, on distingue l'abbesse de Fontevrault et un abbé, tous deux tenant la crosse, signe de leur dignité. Les autres personnages portent des croix et des cierges. La chasuble de l'évêque était d'un bleu verdâtre, aux croisettes d'or, doublée de rouge; sa mitre blanche avec un bandeau rouge, l'aube blanche, l'étole verte, les chaussures noires. L'abbesse était vêtue de noir, et les religieux, les uns de blanc, les autres de vert, se détachant sur un fond rouge. Une arcature couvrait le sarcophage, mais elle était déjà détruite du temps de Gaignères, qui nous a laissé le dessin de ce curieux monument.

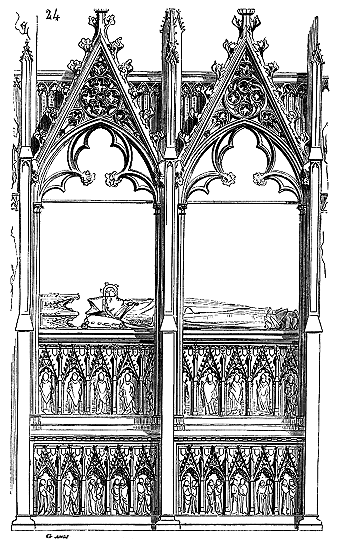

On voit encore dans la cathédrale de Limoges, adossé au collatéral nord, un de ces tombeaux en forme de niches ou chapelles, datant du XIVe siècle: c'est celui de l'évêque Bernard Brun. Ce monument est gravé dans l'ouvrage de M. Gailhabaud 33. Au fond de la niche, séparée par une pile centrale, des bas-reliefs représentent des sujets de la légende de sainte Valérie, un crucifiement, un couronnement de la Vierge et un jugement dernier. Il faut citer aussi les deux jolis tombeaux appartenant à la même époque, et qui sont adossés au mur de la chapelle de la Vierge, dans la cathédrale d'Amiens. Ils sont en forme de niche couverte par une arcade basse surmontée d'un gâble. Sur le socle, portant les statues couchées des défunts, sont sculptés, dans de petites niches, des personnages religieux, chanoines et laïques, qui composent le cortége accompagnant les corps à leur dernière demeure. Les écus armoyés des deux personnages, un évêque et un chanoine, sont peints au fond des niches.

Un des monuments funéraires les plus intéressants, affectant la forme d'une niche avec sujets, est le tombeau du prêtre Bartholomé, placé dans l'église de Chénerailles (Creuse), et dont il fut probablement le fondateur. Ce tombeau, engagé dans la troisième travée du côté méridional, est posé à 2 mètres au-dessus du pavé, et est taillé dans un seul bloc de pierre calcaire. Son architecture présente un arc en tiers-point avec deux contre-forts. L'enfoncement est divisé en zones, dans chacune desquelles se détachent des personnages en ronde bosse. La zone inférieure représente la scène de l'ensevelissement du mort. La sainte Vierge occupe, dans la zone du milieu, le sommet d'un édicule avec escalier. Saint Martial gravit l'escalier, un encensoir à la main. Sur le terrain à la droite de la Vierge, est représenté le martyre de saint Cyr et de sa mère sainte Julite. À sa gauche, le prêtre Bartholomé, agenouillé, est présenté à l'enfant Jésus par son patron, et saint Aignan, évêque. Sous l'arcade est sculpté un crucifiement. Sur deux phylactères placés sous la seconde et la première zone, on lit: «Hic. jacet. dominus. Bartholomeus. de Plathea. presbiter. qui. obiit. die. fest. V. M. (Virginis Marioe) anno. Dni. M°CCC 34.»

La sculpture de ce petit monument est d'un style médiocre, mais sa composition est heureusement trouvée.

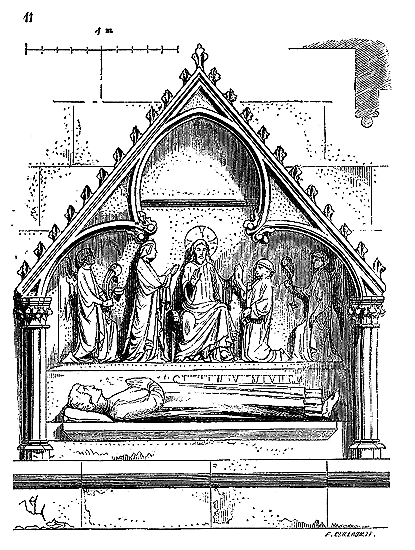

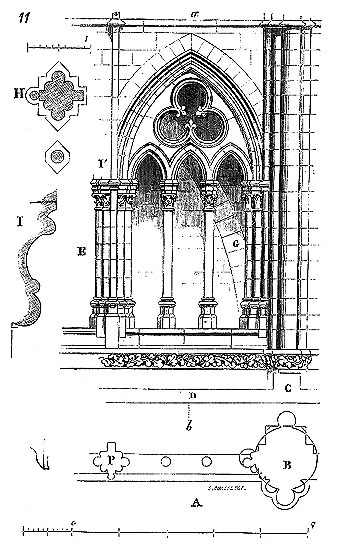

Voici (fig. 11) un autre exemple de ces tombeaux adossés, en forme de niche, avec effigie du mort. Cet exemple date de 1300 environ. Le nom du défunt ne nous est pas conservé. Ce tombeau fut incrusté après coup dans le mur du collatéral nord de l'église de Saint-Père (Saint-Pierre) sous Vézelay. Le fond de la niche est occupé par un bas-relief d'un bon style. Au centre, le Christ assis reçoit de saint Pierre agenouillé un objet brisé qu'il tient dans sa main droite. De l'autre côté, la sainte Vierge semble intercéder auprès de son divin Fils. Deux anges thuriféraires terminent la scène. Évidemment, la Vierge et saint Pierre font ici valoir auprès du Juge suprême les mérites du mort, qui pourrait être un des fondateurs des portions de cette église reconstruites vers la fin du XIIIe siècle. L'objet que tenait saint Pierre était-il le simulacre de l'église restaurée? Cela paraît plausible. Ce monument est d'ailleurs fort mutilé, et la statue du personnage vêtu d'habits civils est complétement fruste. La sculpture et l'architecture étaient peintes et dorées. L'inscription, également peinte, et dont on distingue à peine quelques lettres sous le badigeon; était placée sous le bas-relief.

On le reconnaît facilement, la donnée de ce tombeau est la même que celle adoptée pour le beau monument de Saint-Denis, élevé à Dagobert. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'insister davantage sur ce genre de sépultures en forme de niches ou chapelles adossées, et nous passerons à l'examen des tombeaux isolés, en commençant par les plus simples et qui sont aussi les plus anciens.

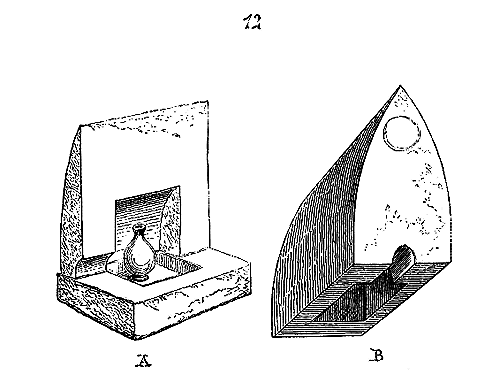

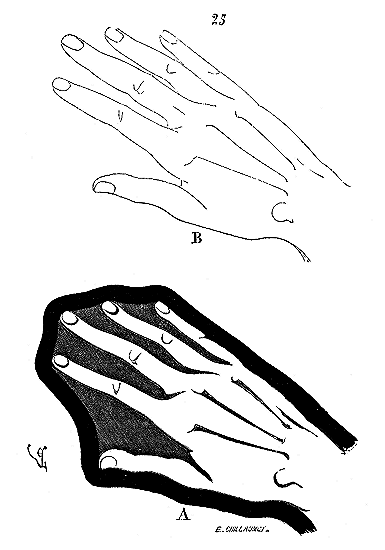

Sur les sommets des Vosges, près de Saverne, on trouve des restes d'enceintes et de débris qui remontent à une époque reculée, et particulièrement, entre Saverne et Dabo, de nombreux cimetières ont été découverts. La plupart des tombes qu'ils renferment présentent une disposition singulière. Ces monuments funéraires consistent en une auge ou un simple trou en terre, entouré de pierres sèches, contenant un vase cinéraire; le tout est couvert par une pierre en forme de prisme triangulaire, légèrement convexe. À la base de la face antérieure est percé un trou en façon de petit arc, et correspondant une cavité faite aux dépens du bloc 35.

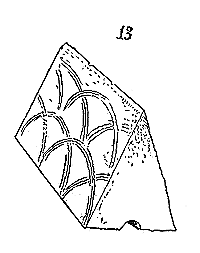

La figure 12 montre un de ces monuments en coupe (A), et le couvercle séparé en B. Parfois, mais plus rarement, ces couvercles ne sont pas curvilignes (fig. 13). La rouelle gauloise, des imbrications ou des ornements dans le style gallo-romain les décorent. M. le colonel Morlet, qui a mis en lumière ces découvertes, considère en effet, et avec raison, ces tombeaux comme postérieurs à la conquête des Gaules par les Romains; les objets, médailles et vases trouvés autour d'eux, les inscriptions qui sont gravées sur leurs parois, ne peuvent laisser de doutes à cet égard.

La rouelle gauloise, des imbrications ou des ornements dans le style gallo-romain les décorent. M. le colonel Morlet, qui a mis en lumière ces découvertes, considère en effet, et avec raison, ces tombeaux comme postérieurs à la conquête des Gaules par les Romains; les objets, médailles et vases trouvés autour d'eux, les inscriptions qui sont gravées sur leurs parois, ne peuvent laisser de doutes à cet égard.

«Les monuments funèbres que recèlent les sommets des Vosges, entre Saverne et Dabo, n'étaient pas répandus au hasard sur ces hauts plateaux, dit en terminant M. le colonel Morlet, mais réunis en de véritables cimetières entourés de temples, d'autels et d'habitations; ils annoncent la présence permanente d'une population nombreuse, chargée de défendre les grands camps fortifiés dont nous voyons les traces.

Favorisées par la configuration du sol qui descend en pente douce vers la Lorraine, tandis qu'il s'arrête brusquement à pic du côté de l'Alsace, ces positions ont dû être occupées et fortifiées dès la plus haute antiquité, pour arrêter les invasions d'outre-Rhin. Bien avant les Romains, il y eut donc de sanglants combats sur cette barrière naturelle, où chaque invasion kymrique, celtique et germanique, vit s'élever de nouveaux travaux de défense, au-dessus desquels l'époque gallo-romaine a laissé une dernière empreinte.

C'est ainsi, sans doute, que les tombeaux décrits ci-dessus se trouvent mêlés à des ruines d'une époque plus ancienne, telles que ces grandes murailles doubles du Gros-Limmersburg, où je ne puis reconnaître l'art romain.

La monnaie de Titus trouvée au Kempel, ainsi que la bonne facture du vase découvert au même lieu, annoncent que ces nécropoles existaient dès les premiers temps de l'ère chrétienne.

Ces tombeaux n'ont rien de germanique; ils sont gaulois de l'époque romaine. Leur caractère spécial consiste dans la petite ouverture que l'on voit toujours à leur base, et dans l'arc aigu qui termine généralement leur sommet.

L'ouverture de la base est difficile à expliquer, à moins d'admettre que ce soit un moyen de communiquer avec les cendres du mort et de faire des libations.

L'arc aigu, dont on retrouve l'image exacte dans les monuments funèbres de l'Asie Mineure, ne serait-il pas l'indice d'une tradition antérieure à l'invasion celtique, qui se serait conservée chez une tribu campée au sommet des Vosges?»

En effet, des tombeaux lyciens, en grand nombre, se terminent à leur sommet par une sorte de couvercle ou de couverture imitée d'un ouvrage de bois, qui affecte la forme d'un prisme curviligne 36, et, en pénétrant dans l'extrême Orient, on retrouve des sépultures hindoues qui présentent la même apparence géométrique. Sans attacher à ces rapports plus d'importance qu'il ne convient, il est nécessaire d'en tenir compte, car nous voyons cette forme de recouvrement du corps persister chez les populations sorties de l'Orient septentrional.

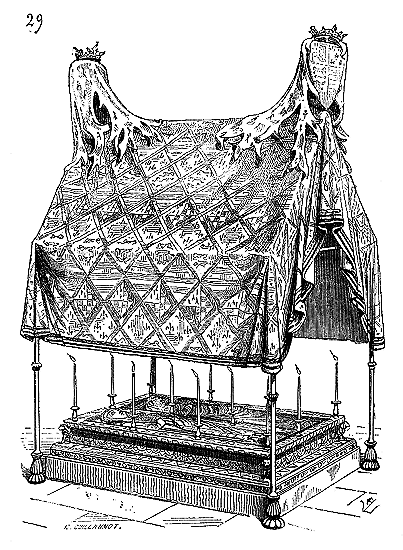

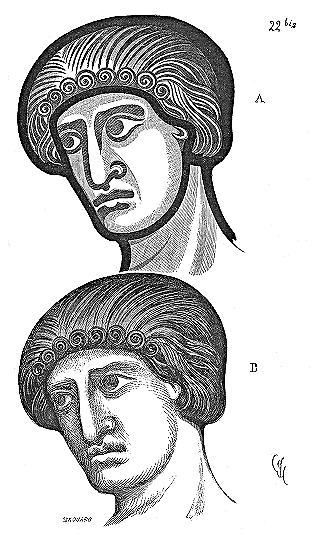

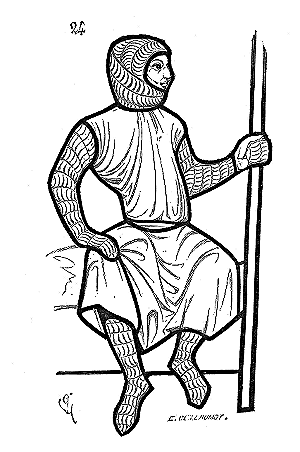

La loi salique mentionne la construction, la balustrade, le petit édifice ou le petit pont placé au-dessus d'un homme mort 37. Grégoire de Tours 38 à propos d'un vol avec effraction commis dans la basilique Saint-Martin de Tours, dit que les voleurs s'étaient introduits par une fenêtre en montant sur un treillis qu'ils avaient enlevé sur la tombe d'un mort (Qui ponentes ad fenestram absidoe cancellum, qui super tumulum cujusdam defuncti erat....). Les Anglo-Saxons avaient pour habitude de poser sur la tombe du mort une sorte de berceau de bois ou de fer (hearse), que l'on recouvrait d'un poêle 39. Or, la forme des tombeaux lyciens, celle des tombes des Vosges, indiquent l'aristato 40 que cite la loi salique, le hearse des Anglo-Saxons, les catafalques figurés dans la broderie de Bayeux (dite tapisserie de la reine Mathilde); et bien que les pierres des Vosges recouvrent des urnes cinéraires, et que les Francs ni les Anglo-Saxons ne brûlassent leurs corps, il est difficile de ne pas admettre pour cette forme de tombeaux, figurant un poêle recouvrant une carcasse de bois ou de fer, une origine pareille. Observons que cet aristato, ce hearse, recouvrent, non pas le mort, mais la sépulture du mort; c'est ce que nous appelons aujourd'hui un catafalque. Ce n'est pas la bière, mais le signe honorable et visible qui indique la place de la tombe.

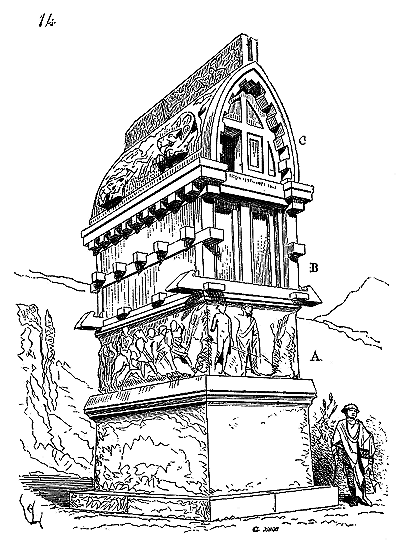

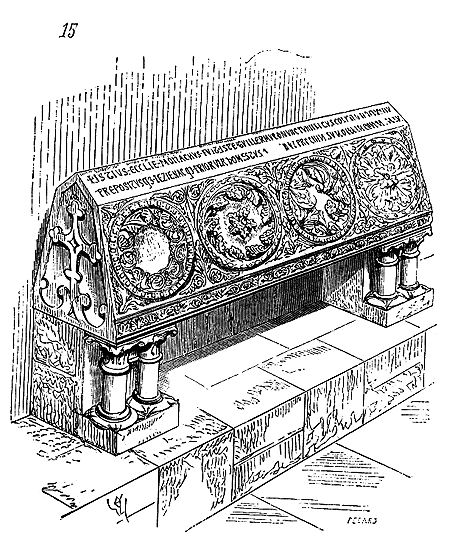

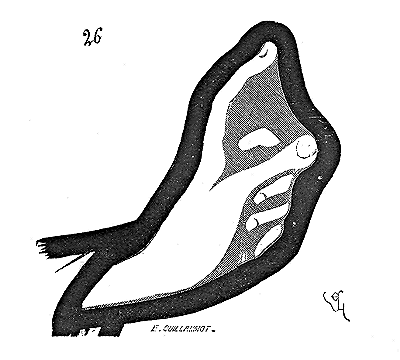

Le tombeau lycien déposé au British Museum présente cette particularité curieuse (fig. 14), que le sarcophage proprement dit A, qui est de marbre, et dans lequel étaient déposés les restes du mort, prend la figure propre à cette matière, tandis que la partie BC de recouvrement, quoique taillée de même dans des blocs de marbre, affecte l'apparence d'une structure de bois. Le sommet curviligne C est même revêtu de son poêle, simulant une étoffe dont la broderie est figurée par des bas-reliefs très-plats, et les ornements de métal que ce poêle pouvait recevoir, par des mufles de lion saillants. Il y a donc, dans ce tombeau, la sépulture proprement dite et le catafalque qui la surmonte. Même disposition en petit, dans les tombes des Vosges, pour les tombeaux dont parle Grégoire de Tours; pour le monument de Beauchamp, où l'effigie du mort, placée sur le sarcophage, est recouverte d'un berceau de fer sur lequel le poêle était posé. Même disposition adoptée pour le tombeau du religieux Guillaume, déposé autrefois près de la porte du chapitre, dans le cloître de l'abbaye de Noaillé (fig. 15), et qui date de la fin du XIIe siècle 41. Cette pierre n'est autre chose que le catafalque, la représentation de l'aristato, du poêle posé sur une carcasse et recouvrant la place où repose le mort.

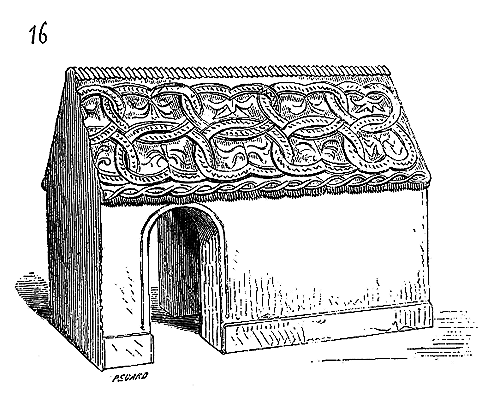

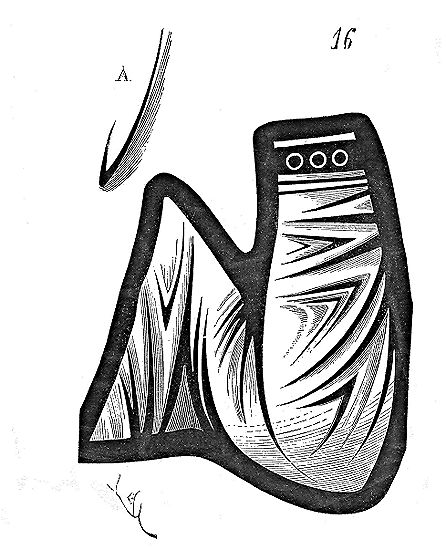

Mais voici un exemple intéressant qui se présente et qui donne plus de valeur aux observations précédentes. La petite église de Saint-Dizier, en Alsace, renferme plusieurs tombeaux, et entre autres celui attribué à saint Dizier, évêque, dit la légende. Ce tombeau, qui d'ailleurs ne remonte pas au delà du milieu du XIIe siècle, n'est autre chose qu'une pierre creusée en forme de petite cellule, avec deux portes (fig. 16).

La cellule, monolithe, est terminée à sa partie supérieure par deux pentes recouvertes de riches ornements. «Jusqu'en 1835», dit M. Anatole de Barthélemy, auquel nous empruntons ce détail 42, «on faisait passer par ces ouvertures les personnes atteintes d'aliénation mentale.....» Voilà l'aristato, le poêle, le catafalque antique recouvrant le corps d'un saint, et pourvu de propriétés miraculeuses. Le corps est enseveli, et sa place est consacrée par cet édicule qui reproduit toujours la disposition que nous trouvons en Lycie, sur les sommets des Vosges, à l'abbaye de Noaillé, et que nous allons voir se développer avec l'art du XIIIe siècle à son apogée.

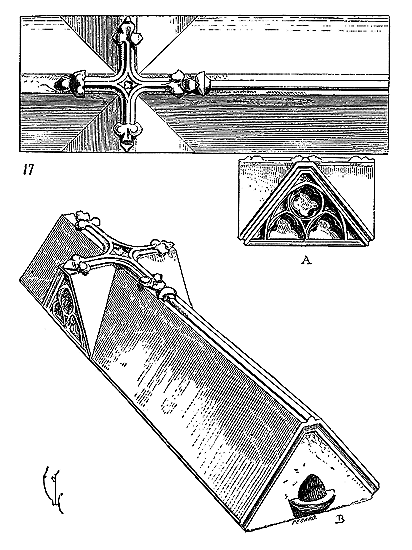

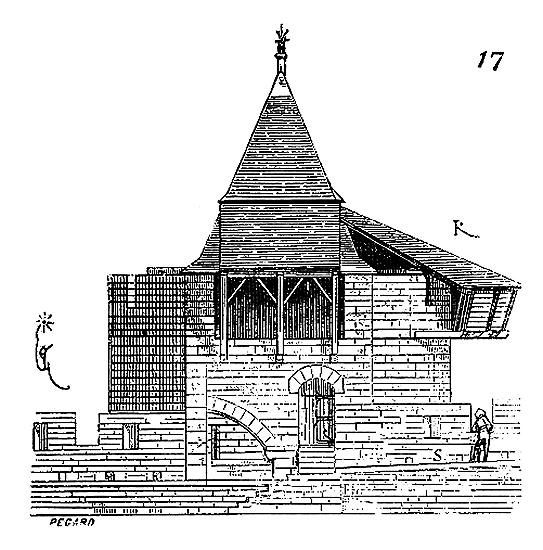

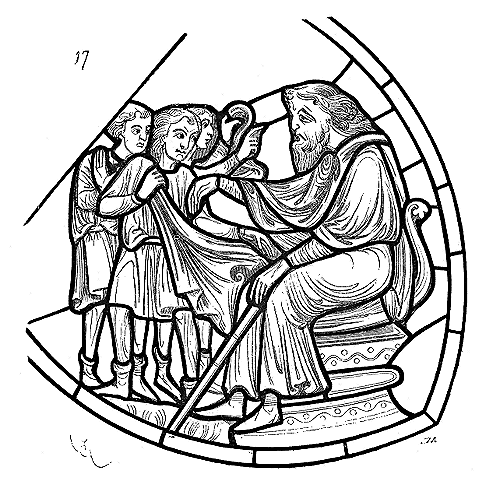

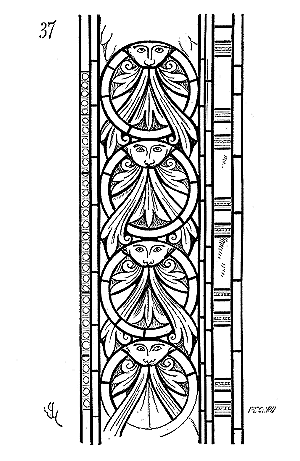

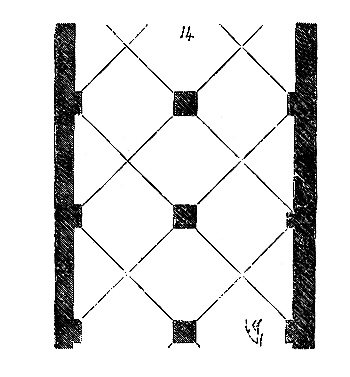

Citons d'abord le charmant tombeau de Saint-Étienne, placé dans l'église d'Obazine (Corrèze). L'effigie du saint, couchée, est garantie du contact par une arcature à jour; au-dessus de l'arcature est un riche poêle formant comble à deux pentes, et couvert de bas-reliefs. Des moines sortent de leurs cercueils et viennent se prosterner devant la Vierge. Des anges tenant des flambeaux apparaissent à mi-corps entre les gâbles sculptés sur les rampants, terminés par une crête feuillue 43. Mais voyons comment, sur des données beaucoup plus simples, ce souvenir du tombeau antique s'est perpétué. Dans le cimetière qui entoure encore l'église de Montréal (Yonne), on remarque plusieurs tombes dont voici (fig. 17) la forme. Cette pierre, en façon de comble croisé, recouvre, sur des cales, la sépulture.