.

Droits de traduction et de reproduction réservés.

PARIS.--IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2.

DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DE

L'ARCHITECTURE

FRANÇAISE

DU XIe AU XVIe SIÈCLE

PAR

M. VIOLLET-LE-DUC

ARCHITECTE DU GOUVERNEMENT

INSPECTEUR-GÉNÉRAL DES ÉDIFICES DIOCÉSAINS

TOME SEPTIÈME

PARIS

A. MOREL, ÉDITEUR

RUE BONAPARTE, 13.

MDCCCLXIV

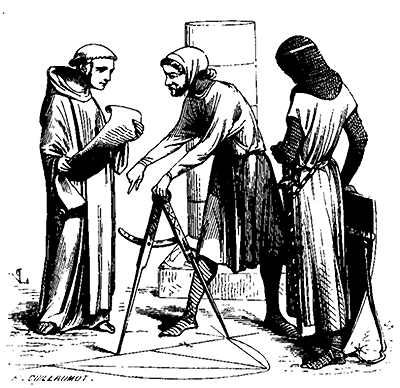

PALAIS, s. m. C'est la maison royale ou suzeraine, le lieu où le suzerain rend la justice. Aussi ce qui distingue particulièrement le palais c'est la basilique, la grand'salle qui toujours en fait la partie principale. Le Palais, au moyen âge, est, à dater des Carlovingiens, placé dans la capitale du suzerain, c'est sa résidence jusque vers le XIVe siècle. Cependant les rois mérovingiens ont possédé des palais dans les campagnes ou à proximité des villes. Ces premiers palais étaient à peu près élevés sur le modèle des villæ gallo-romaines, quelquefois même dans les restes de ces établissements. Les palais de Verberie, de Compiègne, de Chelles, de Noisy, de Braisne, d'Attigny, n'étaient que de véritables villæ.

«L'habitation royale n'avait rien de l'aspect militaire des châteaux du moyen âge: c'était un vaste bâtiment entouré de portiques d'architecture romaine, quelquefois construit en bois poli avec soin et orné de sculptures qui ne manquaient pas d'élégance. Autour du principal corps de logis se trouvaient disposés, par ordre, les logements des officiers du palais, soit barbares, soit romains d'origine, et ceux des chefs de bande qui, selon la coutume germanique, s'étaient mis avec leurs guerriers dans la truste du roi, c'est-à-dire sous un engagement spécial de vasselage et de fidélité. D'autres maisons de moindre apparence étaient occupées par un grand nombre de familles qui exerçaient, hommes et femmes, toutes sortes de métiers... La plupart de ces familles étaient gauloises, nées sur la portion du sol que le roi s'était adjugé comme part de conquête, ou transportées violemment de quelques villes voisines pour coloniser le domaine royal; mais si l'on en juge par la physionomie des noms propres, il y avait aussi parmi elles des Germains et d'autres barbares dont les pères étaient venus en Gaule, comme ouvriers ou gens de service, à la suite des bandes conquérantes. D'ailleurs, quelle que fût leur origine, ou leur genre d'industrie, ces familles étaient placées au même rang et désignées par le même nom, par celui de lites en langue tudesque, et en langue latine par celui de fiscalins, c'est-à-dire attachées au fisc. Des bâtiments d'exploitation agricole, des haras, des étables, des bergeries et des granges, les masures des cultivateurs et les cabanes des serfs du domaine complétaient le village royal, qui ressemblait parfaitement, quoique sur une plus grande échelle, aux villages de l'ancienne Germanie... 1.» Des baies vives, des murs de pierres sèches, des fossés, entouraient cet ensemble de bâtiments, et formaient quelquefois plusieurs enceintes, suivant l'usage des peuples du Nord. L'architecture des bâtiments participait des diverses influences sous lesquelles on les avait élevés; c'était un mélange de traditions gallo-romaines et de constructions de bois élevées avec un certain art, peintes de couleurs brillantes. Des granges, des hangars, des celliers énormes, contenaient des provisions amassées pendant plusieurs mois, et que les princes barbares venaient consommer avec leurs leudes. Lorsque tout était vide, ils se transportaient dans un autre domaine. Ces palais, bâtis sur la lisière des grandes forêts, retentissaient des cris des chasseurs et du fracas d'orgies qui se prolongeaient souvent, pendant plusieurs jours. Les Carlovingiens conservèrent encore cet usage de vivre dans les palais de campagne, et Charlemagne en possédait un grand nombre 2. Mais alors la vie en commun était remplacée par une sorte d'étiquette; les palais ressemblaient davantage à une cour; de beaux jardins les entouraient, cultivés avec soin; les enceintes étaient mieux marquées. Toutefois la grande salle, la basilique, formait toujours la partie principale du domaine.

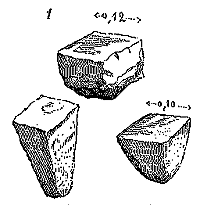

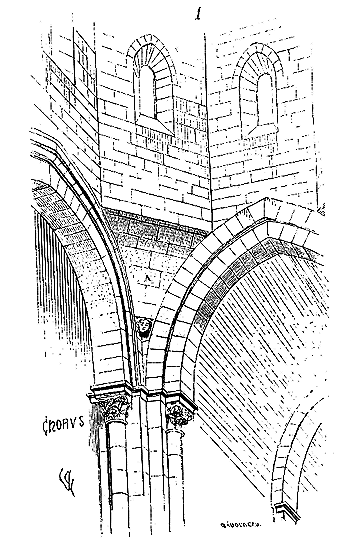

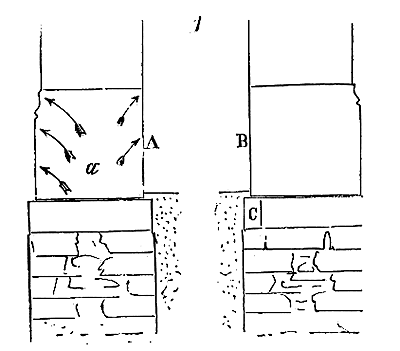

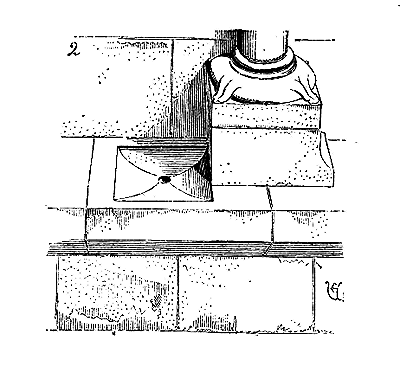

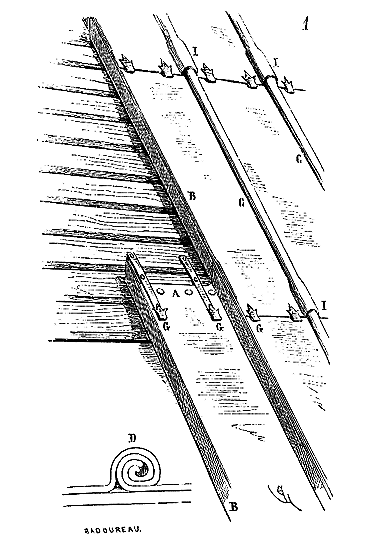

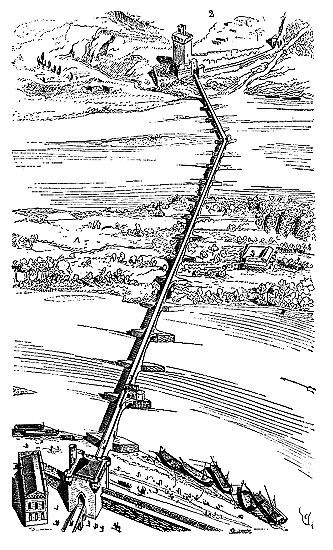

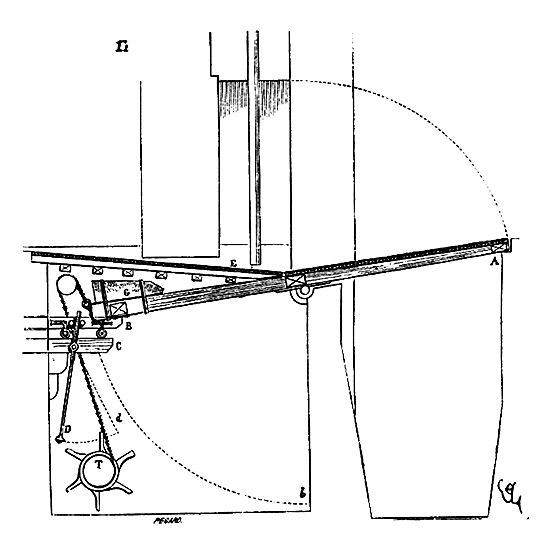

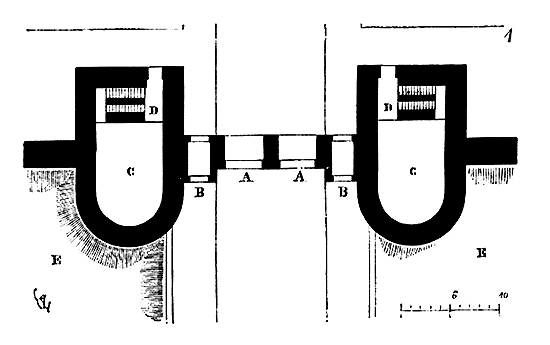

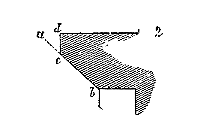

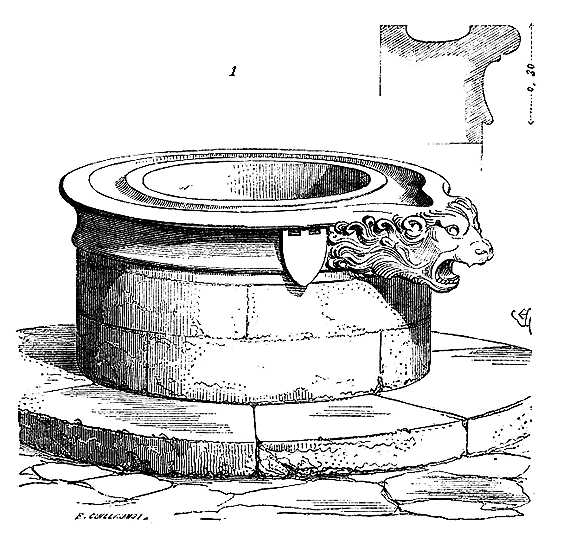

Voici (fig. 1.) un aperçu de l'ensemble de ces palais carlovingiens. Charlemagne avait fait entièrement rebâtir le palais de Verberie, près de Compiègne. Il en restait encore de nombreux fragments dans le dernier siècle, si l'on en croit le P. Carlier 3. D'après cet auteur, Charlemagne aurait bâti la tour du Prædium, c'est-à-dire le donjon dominant le domaine, tour dont les soubassements étaient encore visibles de son temps. Il aurait fait construire le principal corps de logis, «édifice immense», ainsi que la chapelle du palais, qui «conservait encore le nom de chapelle Charlemagne au XIVe siècle.»

«Ce palais, dit le P. Carlier, tenait à plusieurs dépendances, qui formaient comme autant de châteaux particuliers, dont chacun avait sa destination... Le palais de Verberie avait son aspect au midi; les édifices qui le composaient s'étendaient de l'occident à l'orient, sur une ligne de 240 toises. Un corps de logis très vaste, où se tenaient les assemblées générales, les parlements, les conseils, etc., Mallobergium 4, terminait à l'occident cette étendue de bâtiments, de même que la chapelle à l'orient. La chapelle et la salle d'assemblée formaient comme deux ailes, qui accompagnaient une longue suite d'édifices de différentes formes et de différentes grandeurs. Au centre de toute cette étendue paraissait un magnifique corps de logis, d'une hauteur excessive, composé de deux grands étages... J'ai tiré ces notices, ajoute Carlier, de quelques restes de l'ancien palais et d'un titre du règne de François Ier, qui permet la démolition des différentes parties de ce palais. Ces parties de bâtiment avaient été incendiées sous le règne infortuné de Charles VI, un siècle auparavant.»

Ce ne fut qu'après les invasions des Normands que ces résidences se convertirent en forteresses, et constituèrent les premiers châteaux féodaux. (Voy. CHÂTEAU.)

La résidence des rois de France, dans l'île de la Cité, à Paris, était désignée sous le nom du Palais par excellence, tandis qu'on disait le château du Louvre, le château de Vincennes. Tous les seigneurs suzerains possédaient un palais dans la capitale de leur seigneurie. À Troyes était le palais des comtes de Champagne, à Poitiers celui des comtes de Poitiers, à Dijon celui des ducs de Bourgogne. Cependant, à dater du XIe siècle, conformément aux habitudes des seigneurs du moyen âge, le palais était ou fortifié ou entouré d'une enceinte fortifiée; mais généralement il occupait une surface plus étendue que les châteaux de campagne, se composait de services plus variés, et laissait quelques-unes de ses dépendances accessibles au public. Il en était de même pour les résidences urbaines des évêques, qui prenaient aussi le nom de palais, et qui n'étaient pas absolument fermées au public comme le château féodal. Plusieurs de nos anciens palais épiscopaux de France conservent ainsi des servitudes qui datent de plusieurs siècles. Les cours, plaids, parlements, les tribunaux de l'officialité, se tenaient dans les palais du suzerain ou de l'évêque; il était donc nécessaire de permettre au public de s'y rendre en maintes occasions. La partie essentielle du palais est toujours la grand'salle, vaste espace couvert qui servait à tenir les cours plénières, dans laquelle on convoquait les vassaux, on donnait des banquets et des fêtes. De longues galeries accompagnaient toujours la grand'salle; elles servaient de promenoirs. Puis venait la chapelle, assez vaste pour contenir une nombreuse assistance; puis les appartements du seigneur, les logements des familiers, le trésor, le dépôt des chartes; puis enfin les bâtiments pour les hommes d'armes, des cuisines, des celliers, des magasins, des prisons, des écuries, des préaux, et presque toujours un jardin. Une tour principale ou donjon couronnait cette réunion de bâtiments, disposés d'ailleurs irrégulièrement et suivant les besoins.

La plupart de ces palais n'avaient pas été bâtis d'un seul jet, mais s'étaient accrus peu à peu, en raison de la richesse ou de l'importance des seigneurs auxquels ils servaient de résidence.

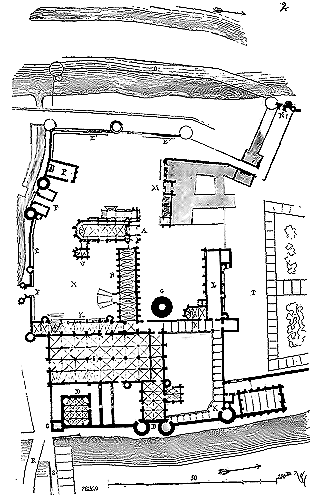

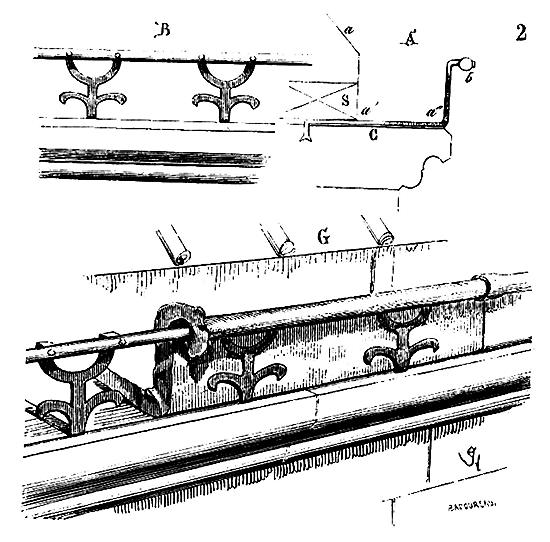

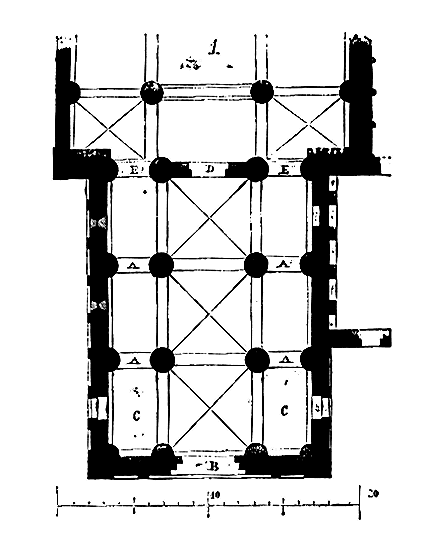

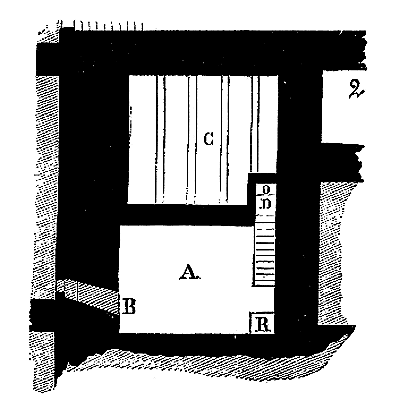

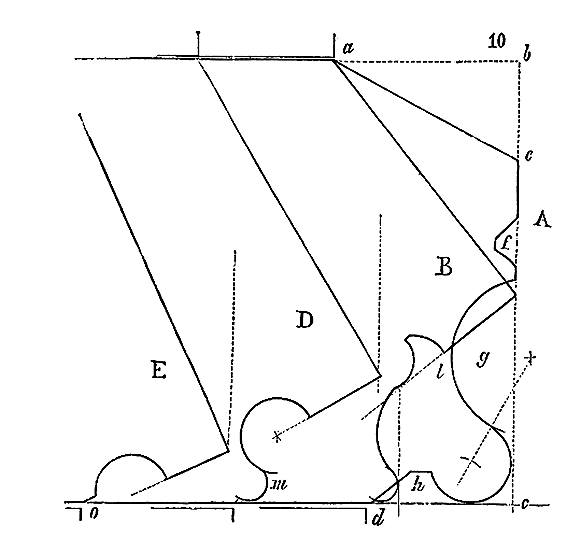

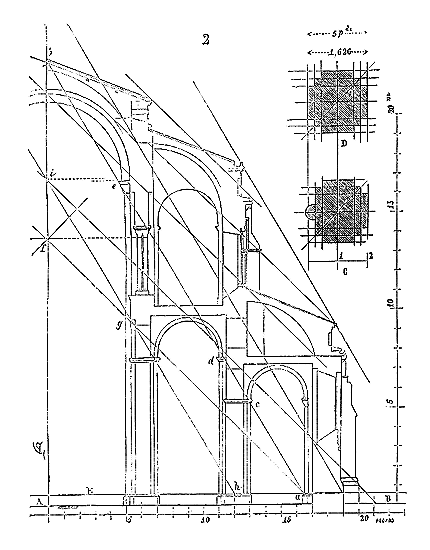

Le palais des rois, à Paris, dans lequel ces souverains tinrent leur cour depuis les Capétiens jusqu'à Charles V, présentait ainsi, au commencement du XIVe siècle, une réunion de bâtiments dont les plus anciens remontaient à l'époque de saint Louis, et les derniers dataient du règne de Philippe le Bel. Des fouilles récemment faites dans l'enceinte du palais de Paris ont mis au jour quelques restes de constructions gallo-romaines, notamment du côte de la rue de la Barillerie; mais dans l'ensemble des bâtiments il ne reste rien d'apparent qui soit antérieur au règne de Louis IX. Depuis Charles V, le palais fut exclusivement affecté au service de la justice, et les rois ne l'habitèrent plus. Ce souverain y fit faire quelques travaux intérieurs, ainsi que Louis XI; mais Louis XII l'augmenta en construisant le bâtiment destiné à la chambre des comptes, et qui se trouvait occuper, place de la Sainte-Chapelle, l'emplacement affecté aujourd'hui à l'hôtel du préfet de police. Nous donnons (fig. 2) le plan du palais de Paris à rez-de-chaussée, tel qu'il existait au commencement du XVIe siècle.

Des constructions de saint Louis, il ne restait plus alors, comme aujourd'hui encore, que la sainte Chapelle A, le corps de bâtiment B compris entre les deux tours du quai de l'Horloge, et la tour carrée du coin C, dont les substructions paraissent même appartenir à une époque plus ancienne: Le bâtiment D, affecté aux cuisines, est un peu postérieur au règne de saint Louis. Peut-être l'enceinte E, avec les portes F, qui existaient sur la rue de la Barillerie, et qui, au XIVe siècle, donnaient encore sur un fossé, avaient-elles été élevées par Louis IX, ainsi que le donjon G, dit tour de Montgomery 5 et qui subsista jusque vers le milieu du dernier siècle 6.

Philippe le Bel fit construire les galeries H, la grand'salle l, les portiques K et le logis L, «très-somptueux et magnifiques ouvrages», dit Corrozet 7, qui les a encore vus tout entiers, bâtis sous la direction de «messire Enguerrand de Marigny, comte de Longueville et général des finances, et voyez (ajoute le même auteur) quels hommes on employoit jadis à tels états plustost que des affamez, et des hommes qui ne demandent que piller l'argent du prince.» Enguerrand de Marigny n'en fut pas moins pendu, comme chacun sait, ce qui enlève quelque chose au sens moral de la remarque du bon Parisien Corrozet.

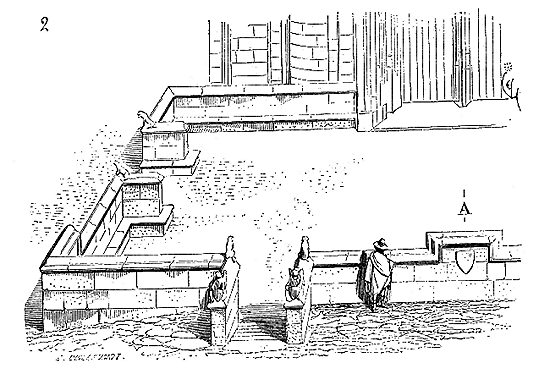

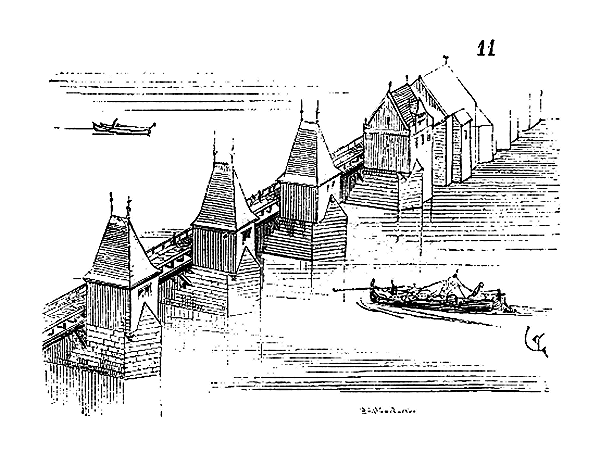

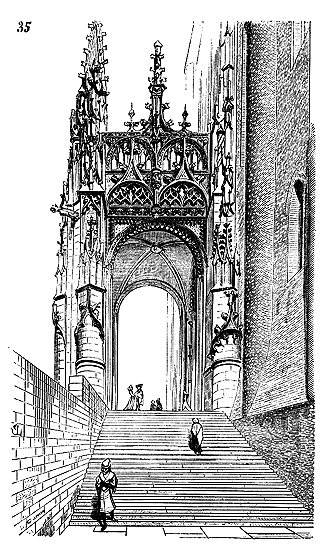

Les bâtiments de la chambre des comptes, commencés par Louis XI et achevés par Louis XII, étaient en M. En N était une poterne avec tournelles, dont nous avons encore vu des restes intéressants il y a quatre ans. Cette poterne et l'enceinte O, avec quais, dataient du XIVe siècle. Quant à l'enceinte E', ses traces étaient visibles dans des maisons particulières avant la construction du bâtiment actuel de la police correctionnelle, ainsi que le constate un plan relevé avec le plus grand soin par M. Berty, et accompagné de renseignements bien précieux 8. En P était une chapelle placée sous le vocable de saint Michel, en R le pont aux Changeurs, et en S le pont aux Meuniers, ou le Grand-Pont. En T le jardin, les treilles du roi, séparé d'une petite île (île aux Vaches) par un bras de la Seine. Là était le bâtiment des étuves. De ce vaste ensemble de logis et monuments, il reste encore aujourd'hui: la sainte Chapelle, privée seulement de son annexe V à trois étages, servant de sacristie et de trésor des chartes; le rez-de-chaussée de la grand'salle, tel que le donne notre plan; une partie notable des portiques K; la partie intérieure du bâtiment des cuisines et de la salle B, ainsi que les quatre tours sur le quai de l'Horloge; le logis L dans toute sa hauteur. C'était dans la cour X qu'était planté le May. Cette réunion de monuments, tous d'une bonne architecture, présentait au centre de la Cité l'aspect le plus saisissant.

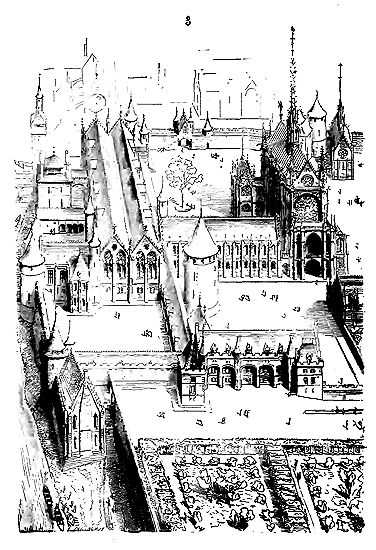

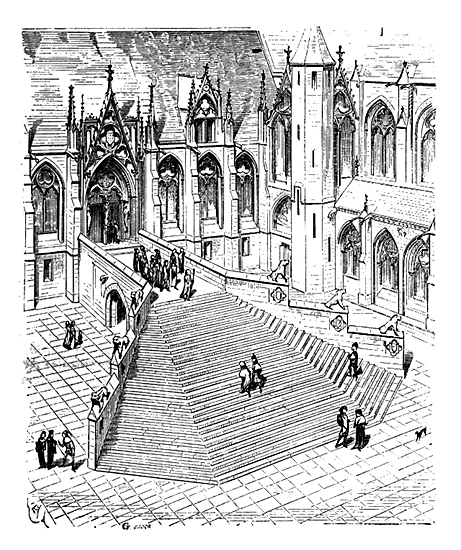

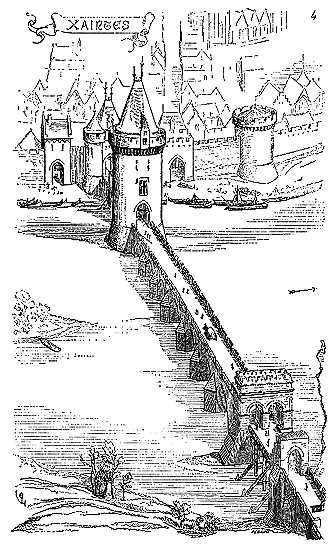

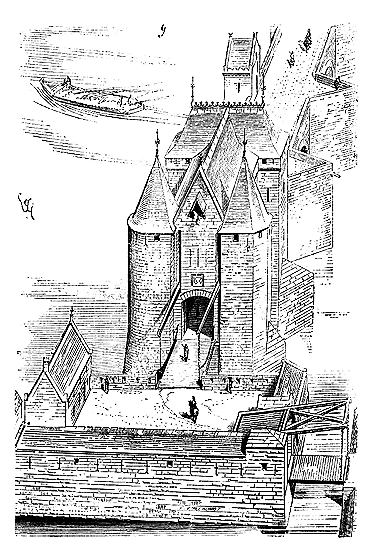

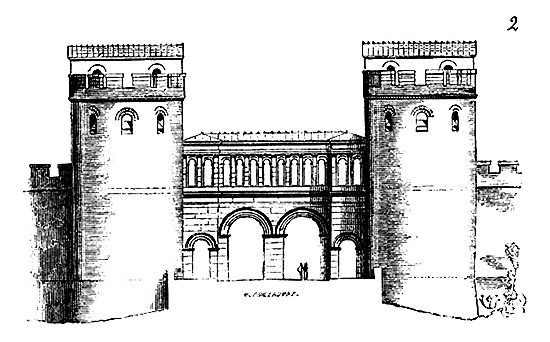

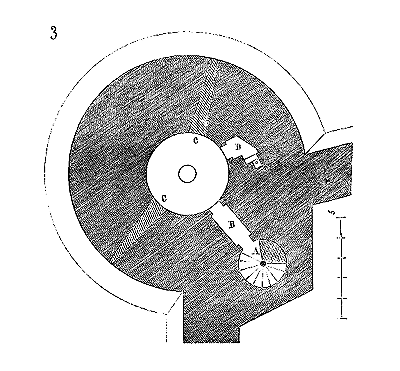

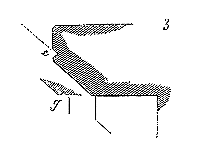

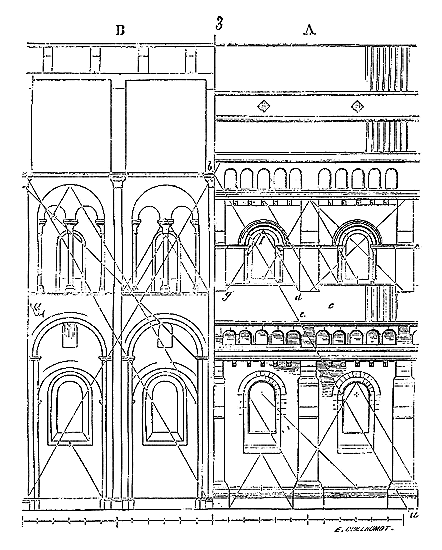

Nous avons essayé d'en donner une idée dans la vue cavalière (fig. 3) prise de la pointe de l'île en aval 9. Les étrangers qui visitaient la capitale s'émerveillaient fort de la beauté des bâtiments du Palais, principalement de l'effet de la cour du May, qui, en entrant par la porte donnant sur la rue de la Barillerie, présentait une réunion d'édifices plantés de la manière la plus pittoresque. Le grand perron, qui donnait au premier étage de la galerie d'Enguerrand; celui de droite, qui montait sur la terrasse, communiquant à la grand'salle; les parois de celle-ci avec ses fenêtres à meneaux; le gros donjon de Montgomery, dont la toiture paraissait au-dessus des combles de la grande galerie; la sainte Chapelle, avec son trésor, formaient réellement un bel ensemble, quoique peu symétrique. Si l'on tournait à gauche vers la chapelle Saint-Michel, on découvrait la façade élégante de la chambre des comptes avec son gracieux escalier couvert, puis l'escalier de la sainte Chapelle bâti par Louis XII, puis le gros donjon relégué au fond de la cour. En longeant la chambre des comptes, on passait dans les jardins du Palais, et l'on voyait se développer la façade mouvementée du logis, dont il reste encore aujourd'hui toute une portion. À chaque pas, c'était un aspect nouveau, une surprise, et la variété de toutes ces constructions contribuait à augmenter leur étendue. Il y a bien loin de ce palais aux bâtisses glaciales et ennuyeuses par leur monotonie, auxquelles nous sommes habitués depuis le grand siècle.

C'est dans ce palais que Charles V reçut et logea l'empereur Charles IV, probablement dans des bâtiments qui occupaient l'emplacement affecté plus tard à la chambre des comptes... «Lors, fist le roy lever l'empereur, à tout sa chayere, et, contremont les degrez porter en sa chambre (l'empereur était goutteux), et aloit le roy, d'un costé, et menoit le roy des Rommains à sa sénestre main, et ainssy le convoya en sa chambre de bois d'Irlande, qui regarde sus les jardins et vers la saincte Chappelle, qu'il avoit fait richement appareiller, et toutes les autres chambres derrière, laissa pour l'empereur et son filz; et il fu logiés ès chambres et galatois que son père le roy Jehan fist faire 10.»

Il est certain que ces palais, ces grandes résidences seigneuriales, au moyen âge, s'élevaient successivement. Suivant une habitude que nous voyons encore observée en Orient, chaque prince ajoutait aux bâtiments qu'il trouvait debout, un logis, une salle, suivant les goûts ou les besoins du moment. Il n'y avait pas de projet d'ensemble suivi méthodiquement, exécuté par fractions, et loin de se conformer à une disposition unique, les seigneurs qui faisaient ajouter quelque logis à la demeure de leurs prédécesseurs, prétendaient donner à l'oeuvre nouvelle un caractère particulier; ils marquaient ainsi leur passage, laissaient l'empreinte de leur époque en bâtissant un logis tout neuf, suivant le goût du jour, plutôt que d'approprier d'anciens bâtiments. Ces résidences présentent donc de la variété non-seulement dans les parties qui les composent, mais aussi entre elles, et si leur programme est le même, la manière dont il a été interprété diffère dans chaque province. Ici la chapelle prend une importance considérable, là elle se réduit aux proportions d'un oratoire. Dans tel palais, le donjon est un ouvrage de défense important; dans tel autre, il ne consiste qu'en une bâtisse un peu plus épaisse et un peu plus élevée que le reste du logis. Seule la grand'salle occupe toujours une vaste surface, car c'est là une partie essentielle, c'est le signe de la juridiction seigneuriale, le lieu des grandes assemblées; comme dans les châteaux, elle possède un large perron et s'élève sur des celliers voûtés. À Troyes, par exemple, le palais des comtes de Champagne, accolé à l'église Saint-Étienne, qui lui servait de chapelle, n'avait, relativement à l'édifice religieux, qu'une étendue assez médiocre; ses logements étaient peu nombreux, mais la grand'salle avait 52 mètres de longueur sur 20 mètres environ de largeur. Une tour carrée, accolée au flanc nord de l'église et dépendant de celle-ci, servait de trésor et de donjon. Les pièces destinées à l'habitation, renfermées dans un premier étage sur rez-de-chaussée voûté, étaient placées en enfilade sur l'un des flancs de la grand'salle et devant l'église du côté ouest; elles donnaient sur un bras de la Seine. Un jardin du côté du midi et une place du côté septentrional bornaient le palais; c'était sur cette place que s'étendait le large perron servant d'entrée principale à la grand'salle 11. Du reste, le palais de Troyes cessa d'être la demeure des comtes de Champagne dès 1220; ceux-ci préférèrent établir leur résidence à Provins.

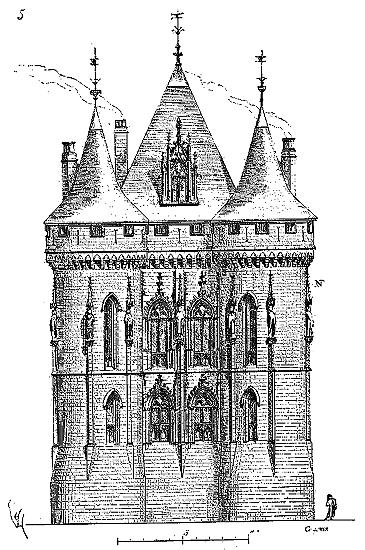

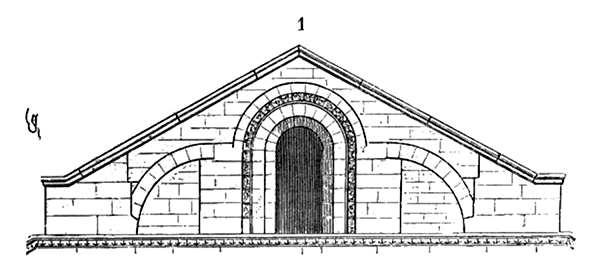

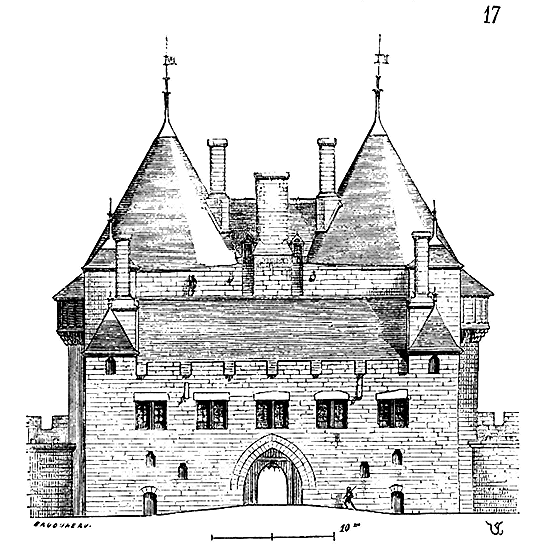

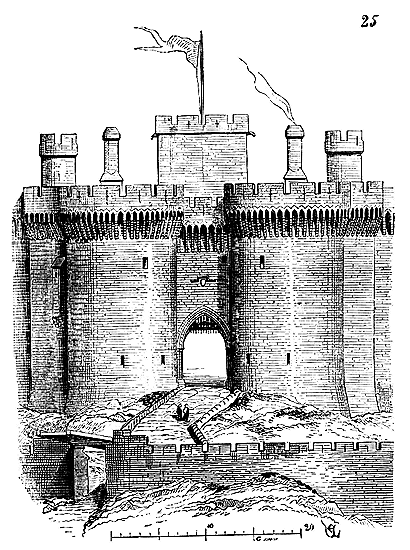

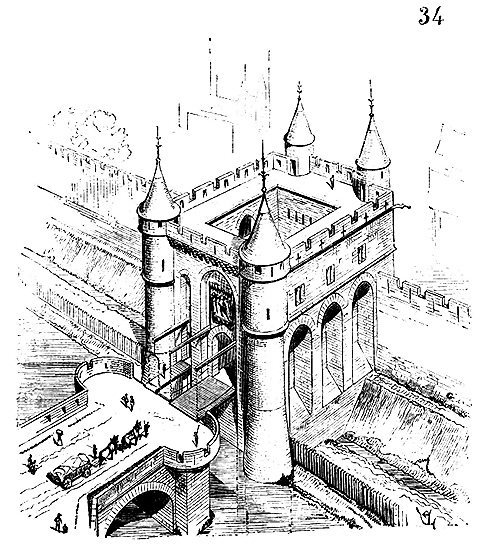

Le palais des comtes de Poitiers est un de ceux qui, en France, ont conservé peut-être les plus beaux restes. Bâti sur des ruines romaines par les Carlovingiens, puis détruit à plusieurs reprises, il fut réédifié par Guillaume le Grand au commencement du XIe siècle; de cette reconstruction il ne reste rien. On attribue à Guy-Geoffroy, fils de Guillaume, la construction de la grand'salle que nous voyons  aujourd'hui; mais cette salle présentant tous les caractères de l'architecture civile de la fin du XIIe siècle, et Guy Geoffroy étant mort en 1086, il faut lui trouver un autre fondateur. Le palais de Poitiers fut brûlé en 1346 par les Anglais, puis réparé en 1395 par Jean, duc de Berry et comte du Poitou. Ce prince, frère du roi Charles V, fit rebâtir le pignon de la grand'salle, décoré d'une immense cheminée (voy. CHEMINÉE, fig. 9 et 10), et le donjon qui existe encore, quoique très mutilé et qui sert aujourd'hui de cour d'assises 12. Cette magnifique construction se compose d'un gros corps de logis barlong, à trois étages voûtés, flanqué de quatre tours rondes aux angles et couronné de mâchicoulis, créneaux et combles.

aujourd'hui; mais cette salle présentant tous les caractères de l'architecture civile de la fin du XIIe siècle, et Guy Geoffroy étant mort en 1086, il faut lui trouver un autre fondateur. Le palais de Poitiers fut brûlé en 1346 par les Anglais, puis réparé en 1395 par Jean, duc de Berry et comte du Poitou. Ce prince, frère du roi Charles V, fit rebâtir le pignon de la grand'salle, décoré d'une immense cheminée (voy. CHEMINÉE, fig. 9 et 10), et le donjon qui existe encore, quoique très mutilé et qui sert aujourd'hui de cour d'assises 12. Cette magnifique construction se compose d'un gros corps de logis barlong, à trois étages voûtés, flanqué de quatre tours rondes aux angles et couronné de mâchicoulis, créneaux et combles.

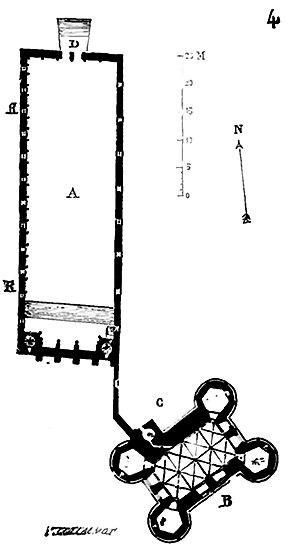

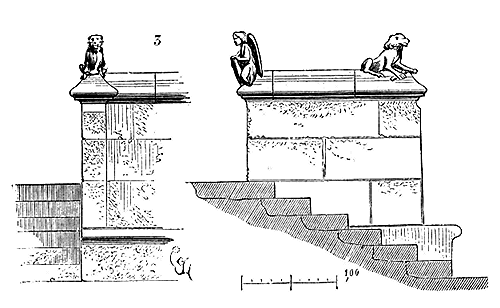

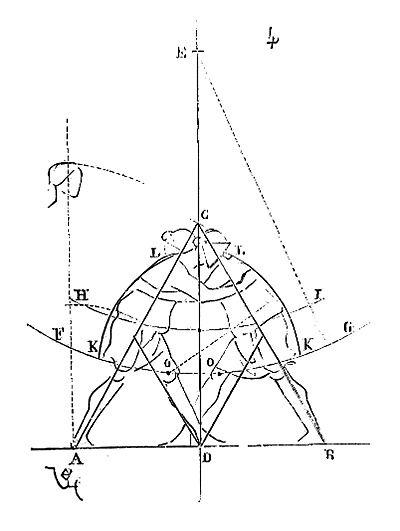

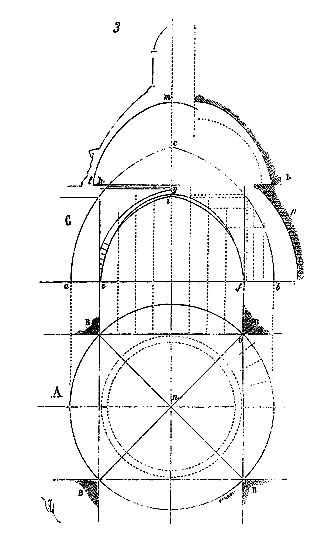

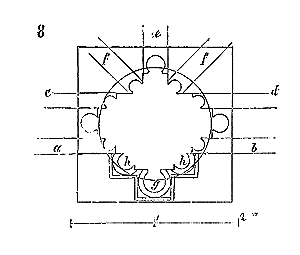

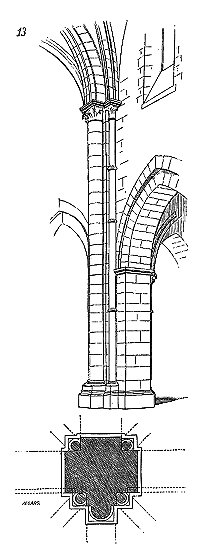

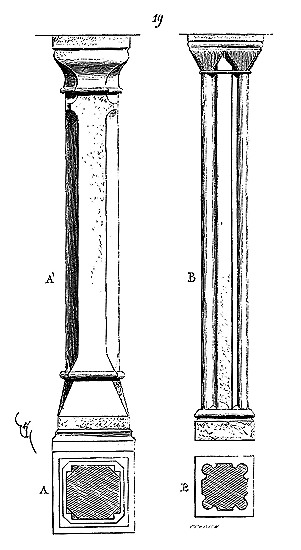

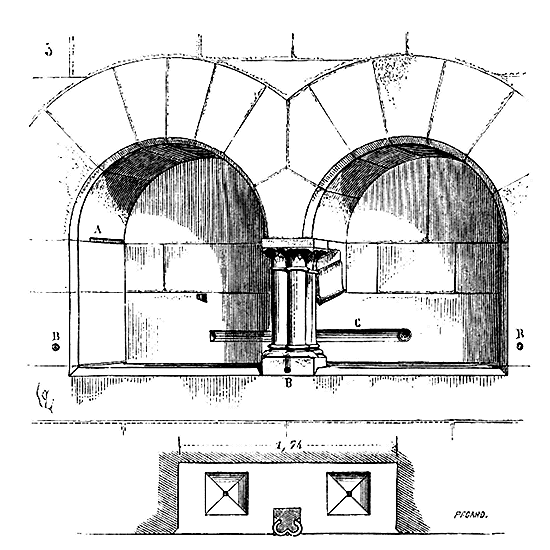

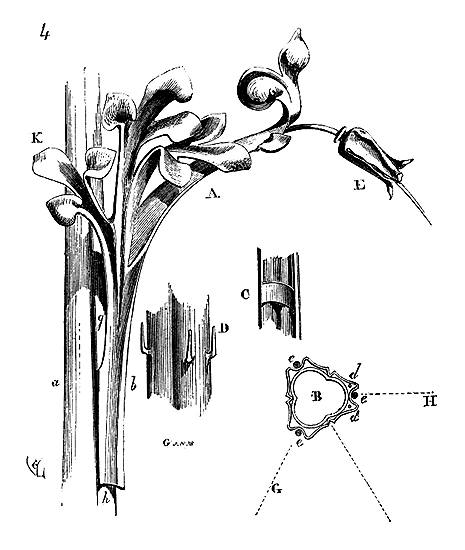

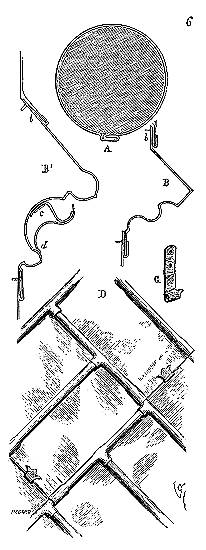

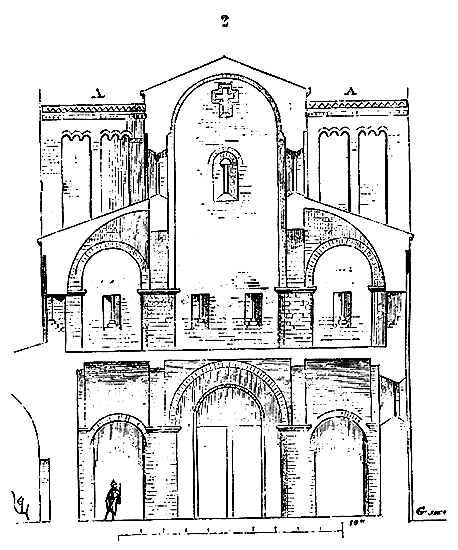

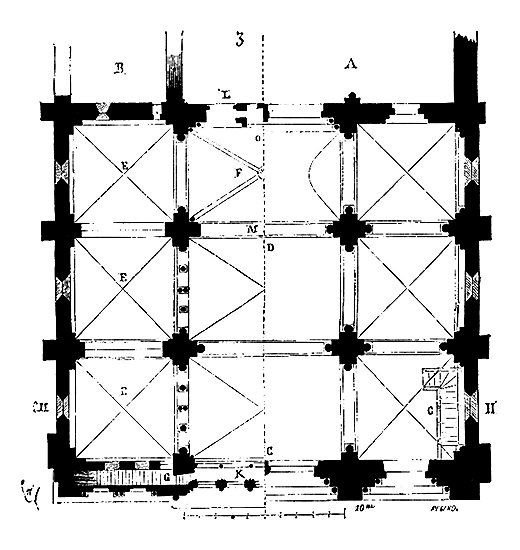

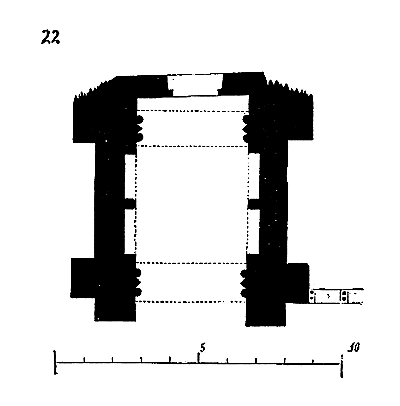

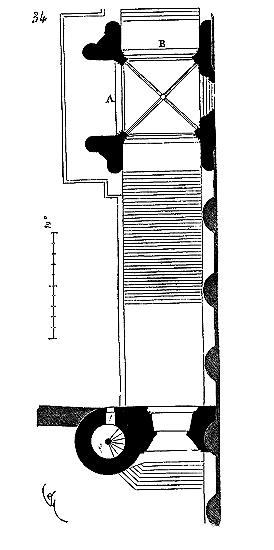

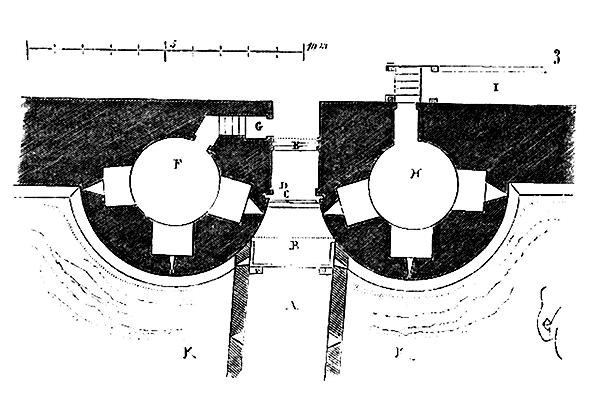

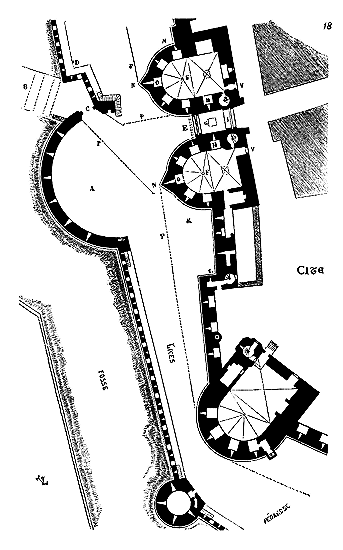

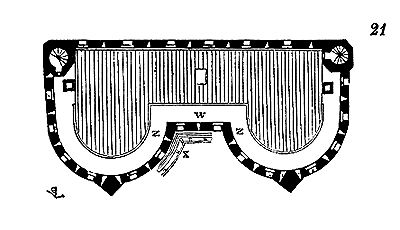

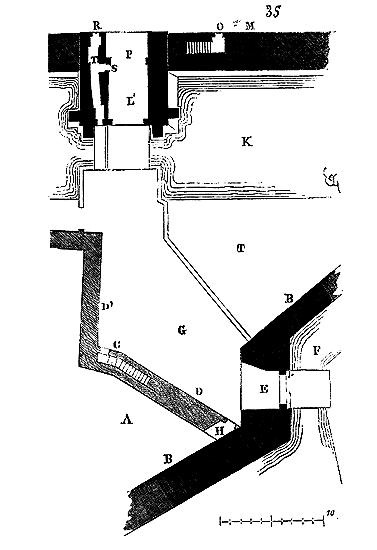

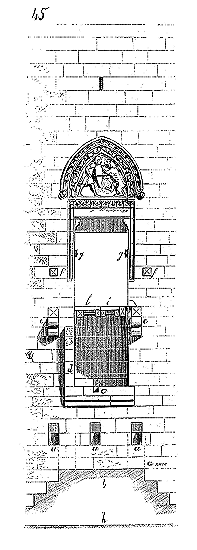

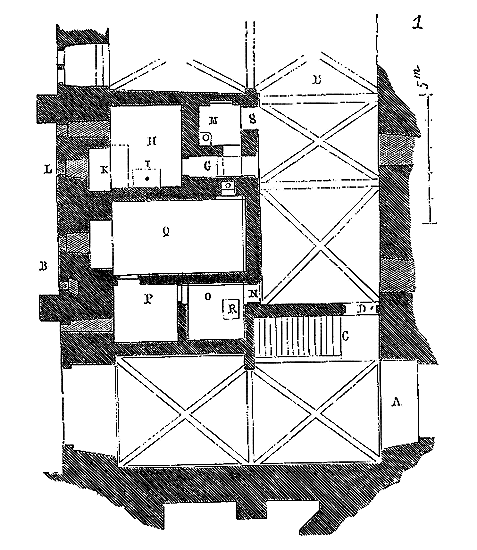

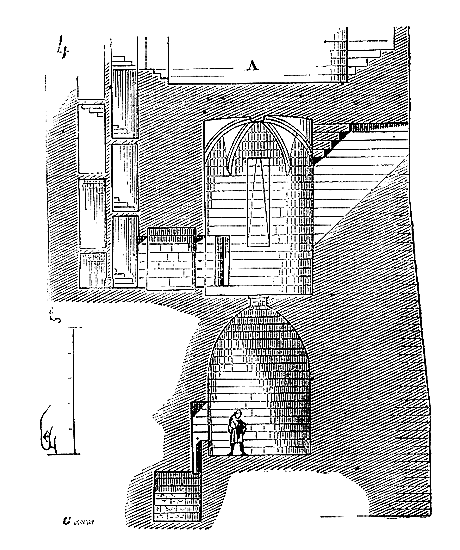

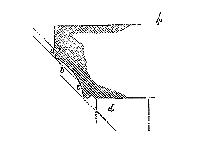

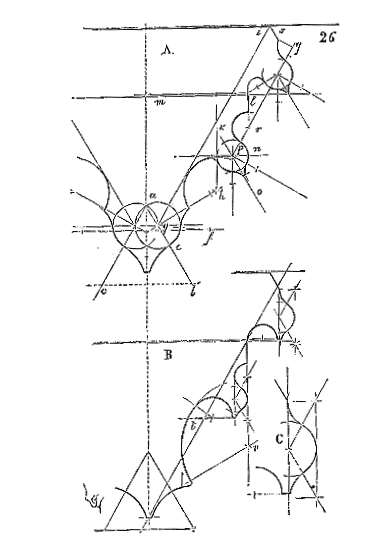

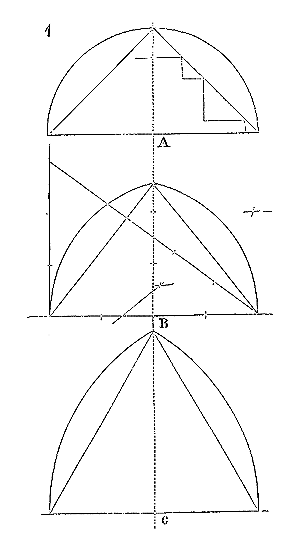

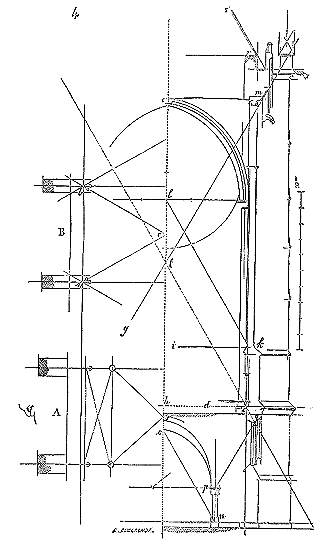

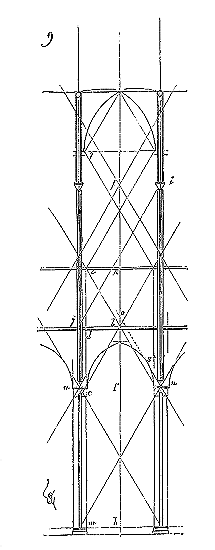

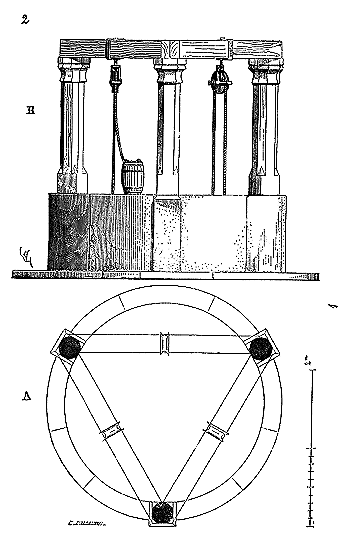

Nous donnons (fig. 4) le plan des parties encore existantes du palais de Poitiers. En A est la grand salle, en B le donjon. D'autres logis existaient en C, mais il n'en reste plus que quelques traces. La muraille de la ville gallo-romaine passait en R et servait de soubassement à la grand'salle, dont l'entrée était en D. Une déviation de voie publique, ou peut-être l'orientation, avait dû faire planter le donjon de biais, ainsi que l'indique le plan. Ce donjon de palais affecte une disposition particulière qui n'est point celle que nous observons dans les donjons de châteaux, lesquels ne présentent qu'une tour ou un amas de logis fortement défendus par des ouvrages importants, comme l'est, par exemple, celui du château de Pierrefonds. Le donjon du palais de Poitiers est à lui seul un petit château, possédant une grand'salle à chaque étage et des chambres dans les tours. Il affecte une apparence de forteresse, mais il n'est réellement qu'un gros logis éclairé par de larges baies et n'était nullement propre à la défense; il se rapproche de l'architecture civile, et les tours, les mâchicoulis ne sont là qu'un appareil féodal 13.

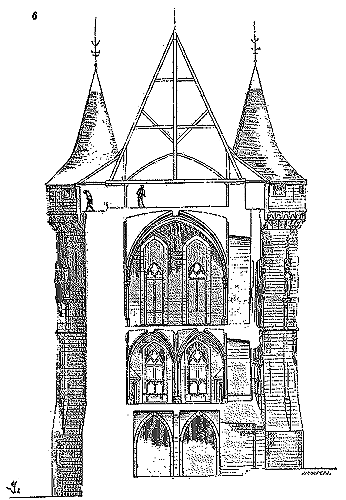

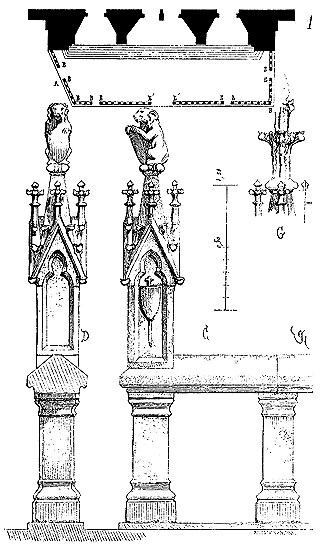

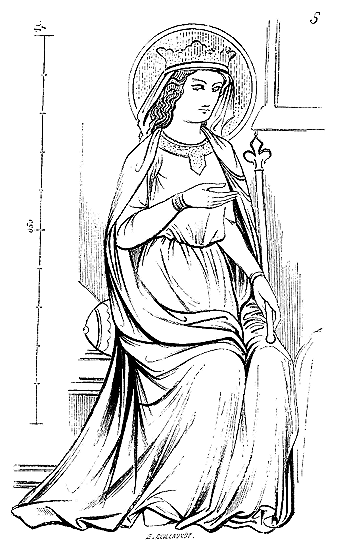

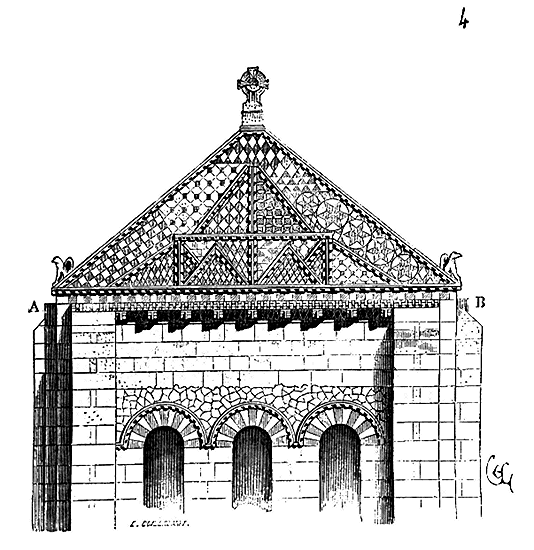

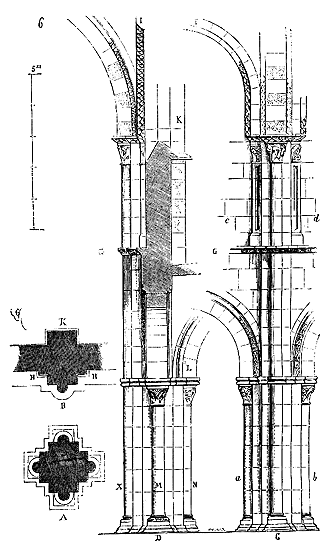

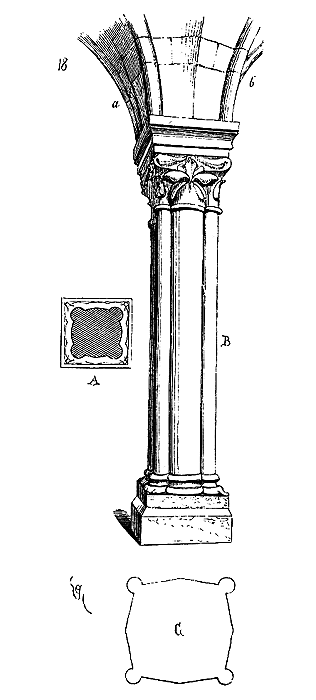

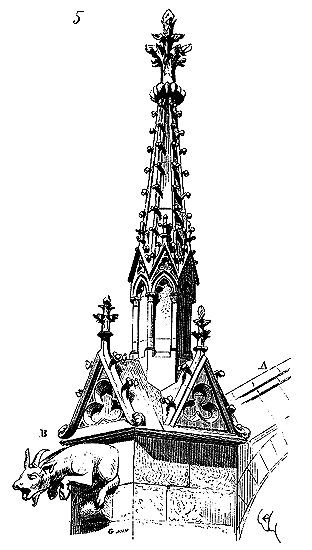

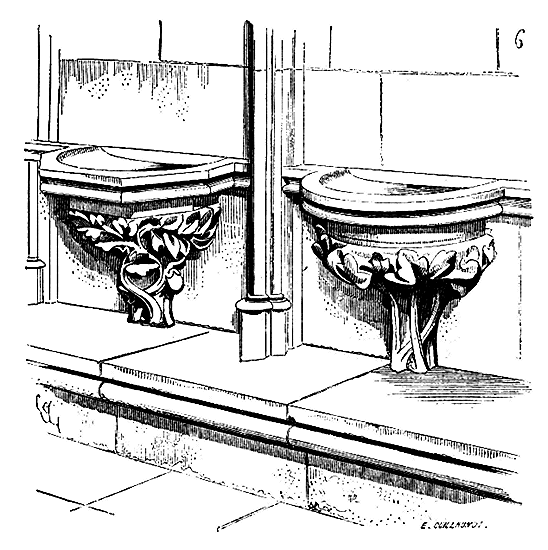

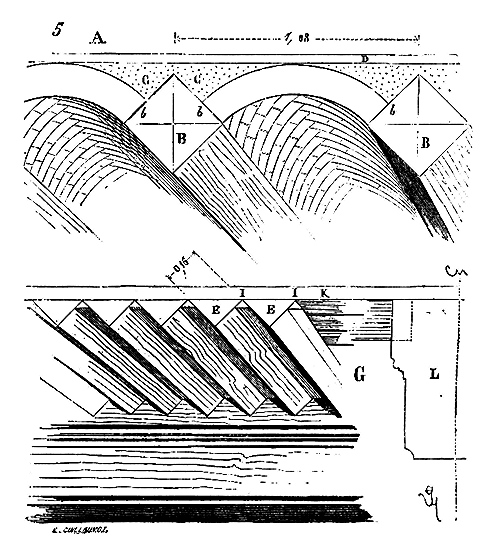

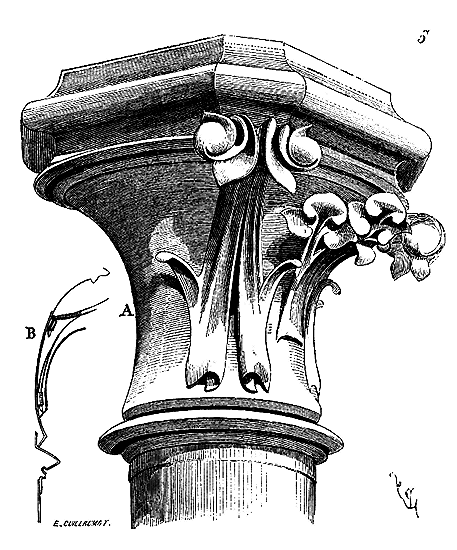

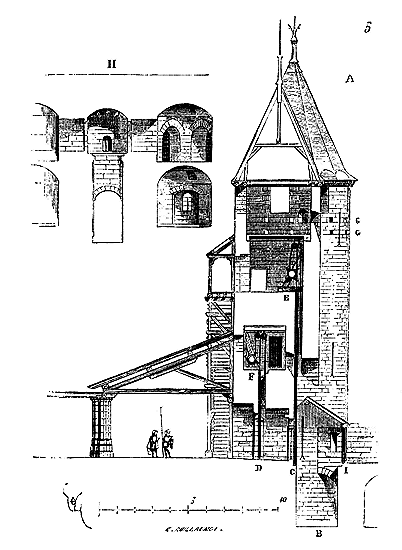

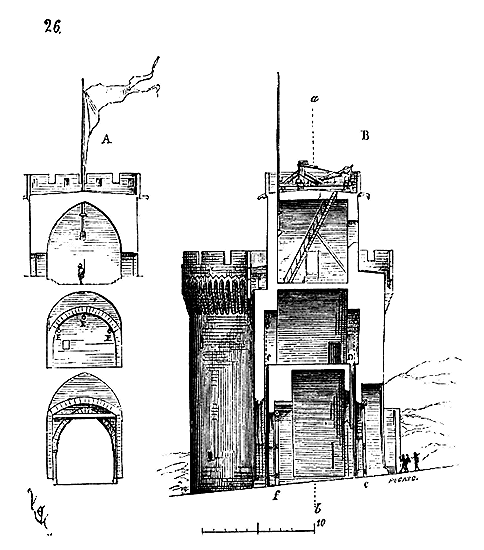

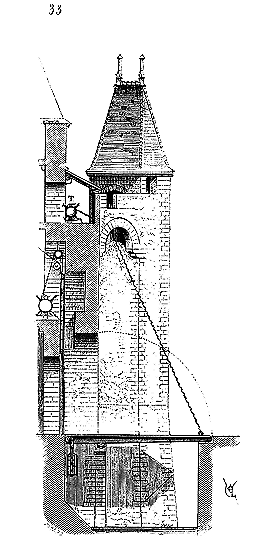

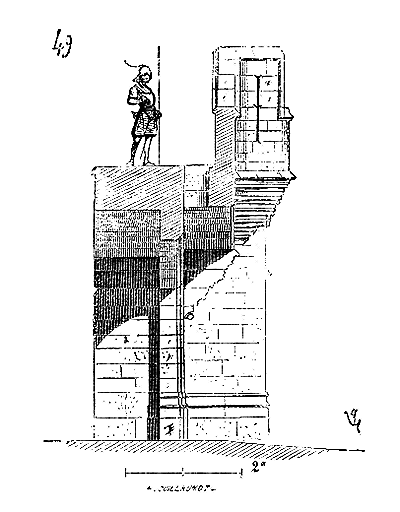

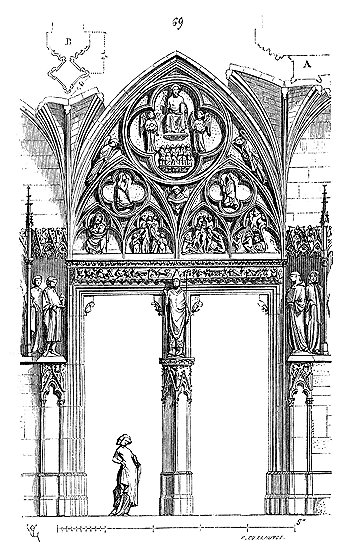

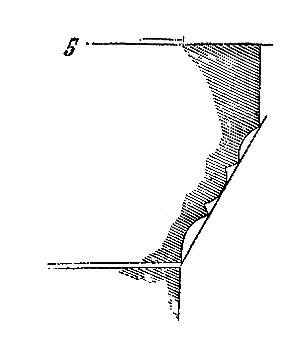

Nous donnons (fig. 5) une élévation du donjon du palais de Poitiers, faite sur l'un des petits côtés. Aujourd'hui les constructions des tours sont dérasées au niveau N; cependant les seize statues ont été conservées sur leurs culs-de-lampe, quoique fort mutilées. Ces statues sont revêtues de l'habit civil du commencement du XVe siècle. L'artiste a-t-il voulu représenter les comtes du Poitou? C'est ce qu'il est difficile de savoir. Quoi qu'il en soit, elles sont d'un beau travail.

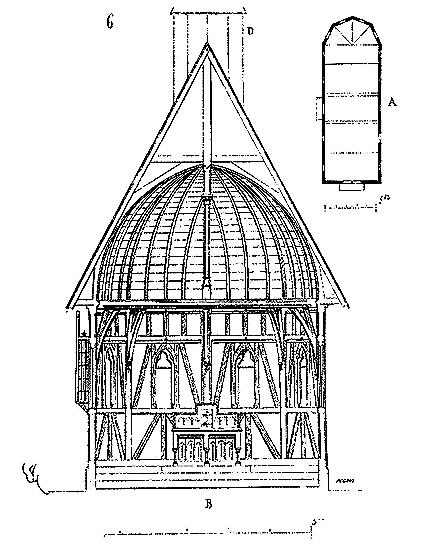

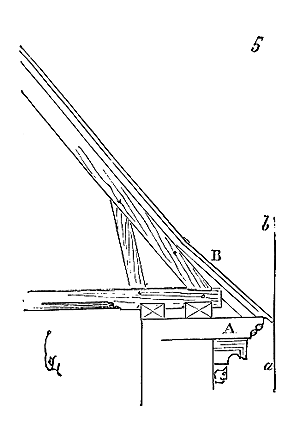

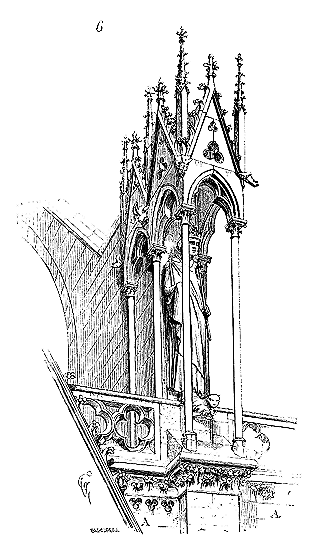

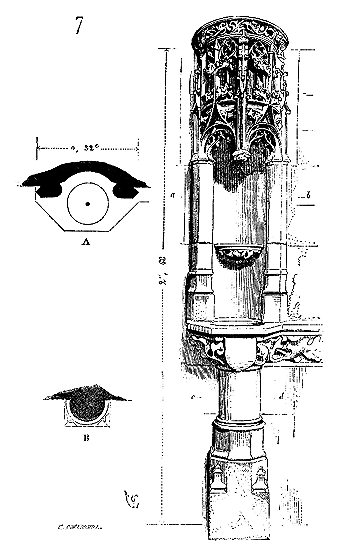

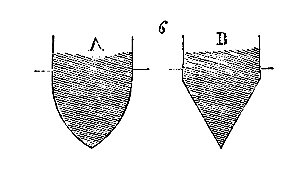

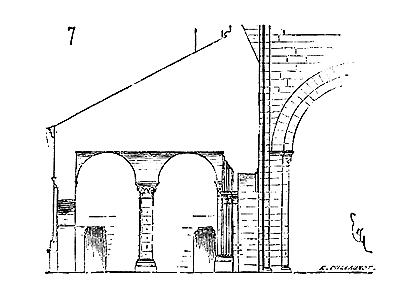

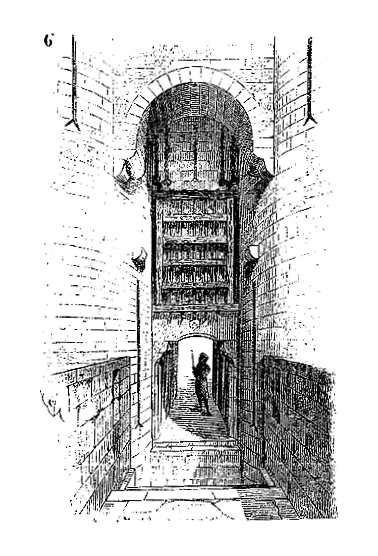

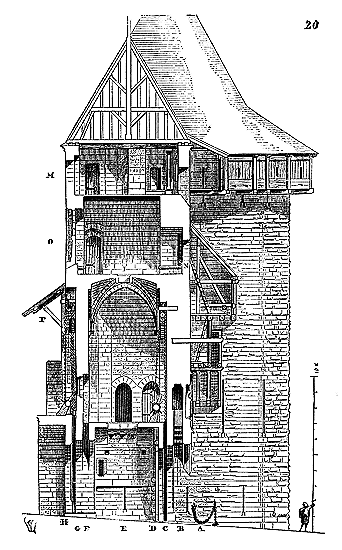

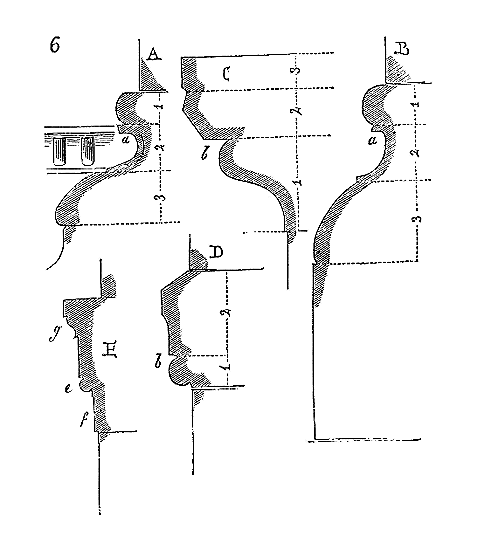

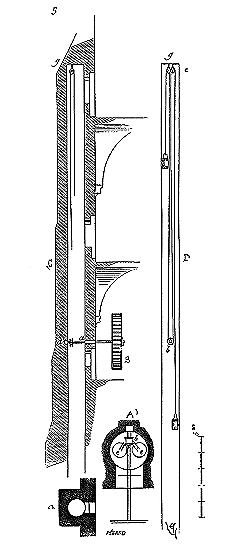

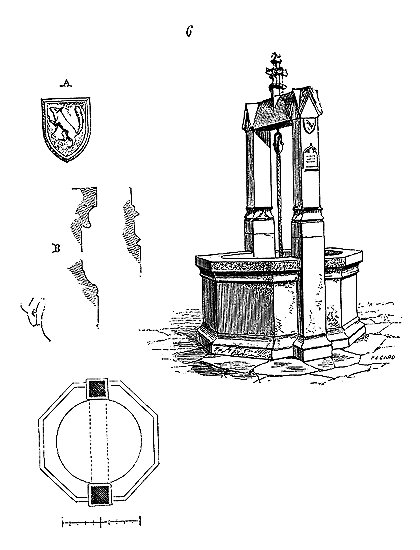

La coupe transversale du donjon, faite sur la ligne BG du plan (fig. 6), montre les deux salles inférieures, avec leurs voûtes reposant sur une épine de trois piliers, puis le second étage ne formant plus qu'une grand'salle sans piliers. Au-dessus se trouvent le galetas et les chemins de ronde desservant les mâchicoulis. Un escalier à vis compris dans une tour carrée, autrefois englobée dans les logis bâtis entre ce donjon et la grand'salle, permet d'arriver aux trois étages par un couloir détourné, ainsi que l'indique le plan.

Les palais des seigneurs suzerains laïques forment au milieu des villes où ils sont situés une sorte d'oppidum, de lieu à la fois fortifié et sacré, comme était l'acropole des villes grecques. C'est dans le palais suzerain que sont conservées les reliques les plus précieuses et les plus vénérées par le peuple; c'est là que sont déposés les chartes, les trésors; c'est là que se tiennent les cours plénières, que siégent les parlements, que se passent les fêtes à l'occasion du mariage des princes, des traités. Quant aux palais des évêques, ils ont un autre caractère qui mérite de fixer l'attention des archéologues. Situés dans le voisinage des cathédrales (ce qui est naturel), ils sont presque toujours bâtis le long des murailles ou sur les murailles mêmes de la cité, et peuvent contribuer à leur défense au besoin. Ce fait est trop général pour qu'il n'ait pas une origine commune. En premier lieu, il prouverait ceci: c'est que les évêchés se sont établis, primitivement, sur quelque castellum tenant aux murs des villes gallo-romaines; en second lieu, que la construction de ces palais a dû précéder la construction des cathédrales et déterminer leur emplacement. En effet, on ne s'expliquerait pas comment la plupart de nos plus anciennes cathédrales, rebâties plusieurs fois, toujours sur le même emplacement, depuis les VIIe et VIIIe siècles, celles de Paris, de Meaux, de Bourges, d'Amiens, de Soissons, de Beauvais, de Laon, de Senlis, de Noyon, de Langres, d'Auxerre, du Mans, d'Évreux, de Narbonne, d'Alby, d'Angoulème, de Poitiers, de Carcassonne, de Limoges, et tant d'autres, s'élèvent plutôt près des anciens remparts qu'au milieu même de l'enceinte des cités. Les villes gallo-romaines possédaient, ou un capitole, ou au moins un castellum, le long d'un des fronts des remparts, comme sont encore nos citadelles modernes; c'est au milieu de ce capitole gallo-romain, ou dans un de ces réduits voisins des remparts, que s'implantent les premiers évêchés. N'oublions pas qu'à la fin du VIe siècle, «les évêques étaient les chefs naturels des villes; qu'ils administraient le peuple dans l'intérieur de chaque cité; qu'ils le représentaient auprès des barbares; qu'ils étaient ses magistrats en dedans, ses protecteurs au dehors 14.»

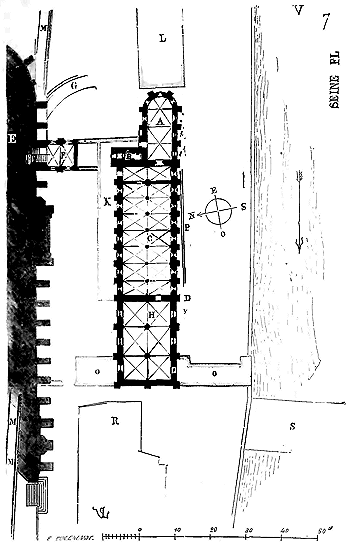

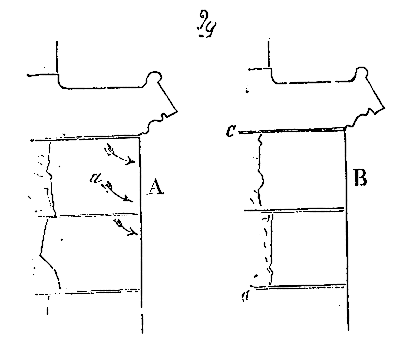

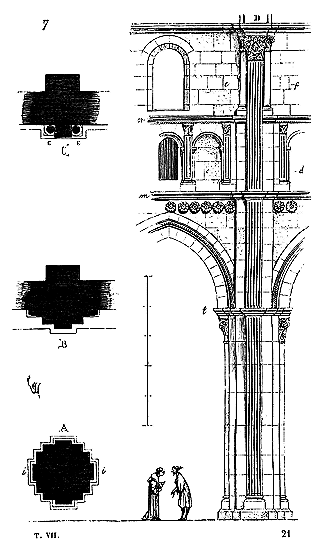

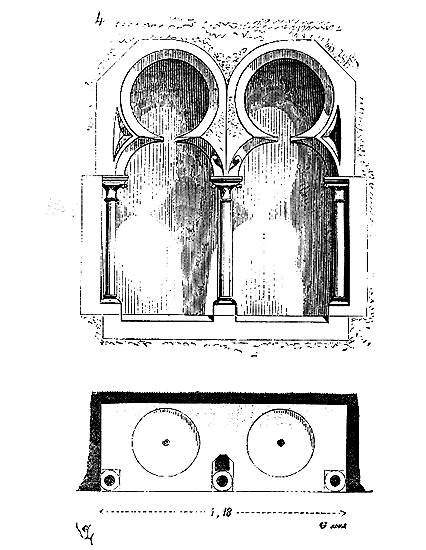

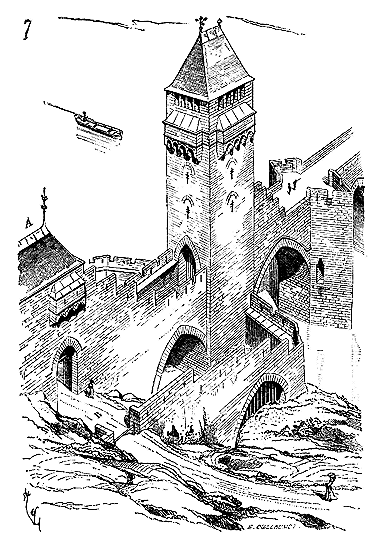

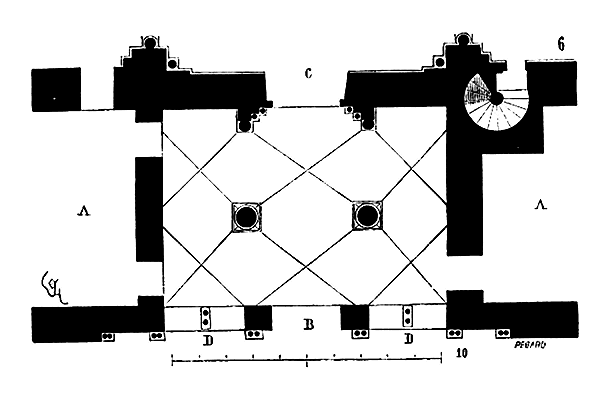

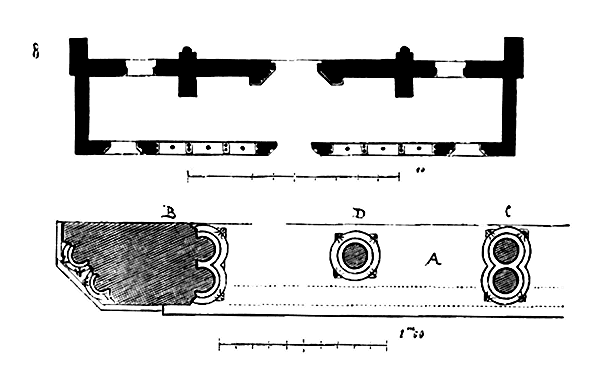

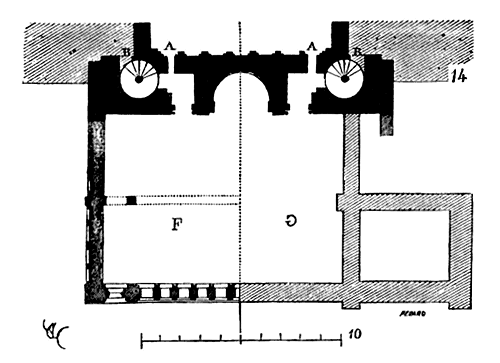

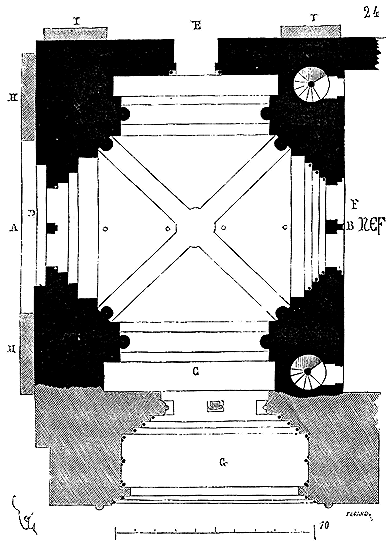

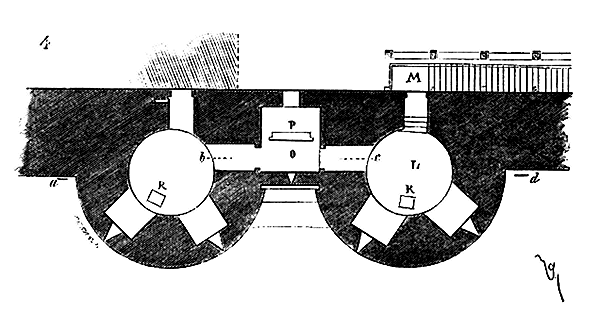

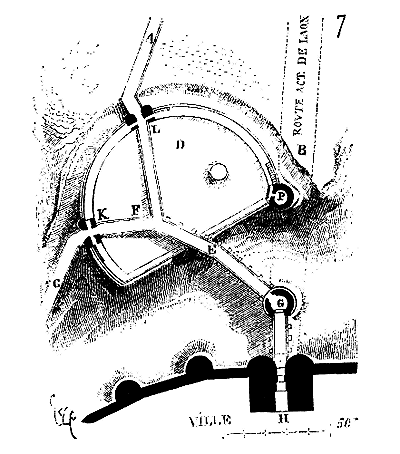

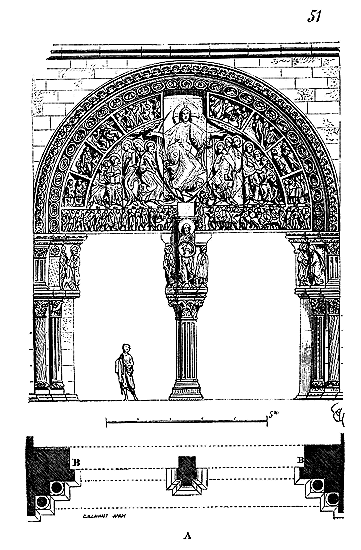

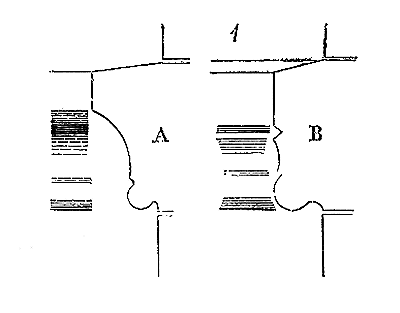

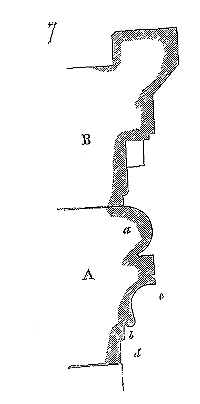

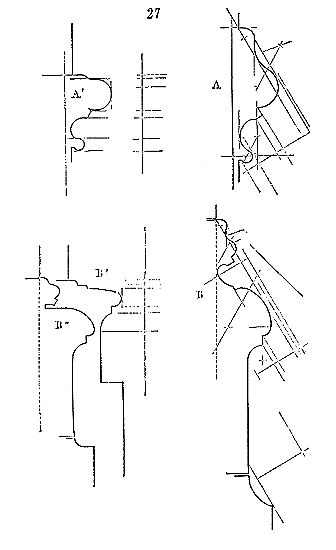

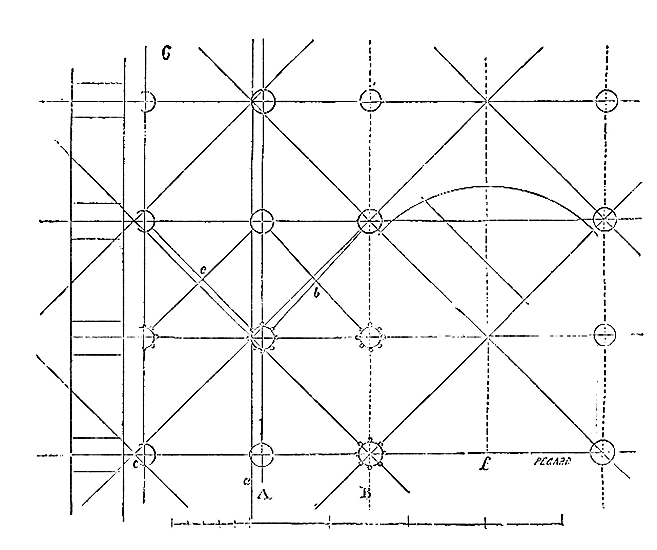

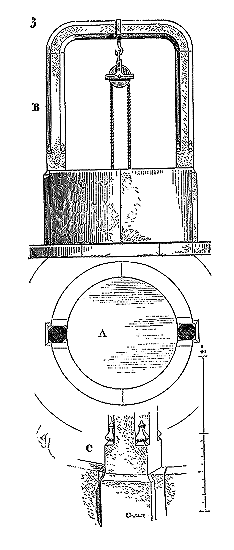

Le palais épiscopal bâti, la cathédrale s'élève à côté, et chaque fois que la cathédrale se rebâtit à neuf, il est rare que le palais épiscopal ne soit point reconstruit en même temps. Or il nous reste quelques plans d'évêchés du XIIe siècle et même du XIe. Ces plans présentent une disposition à peu près uniforme: une grande salle, une chapelle, une tour ou donjon, des dépendances mixtes entre le palais et la cathédrale, et des logis qui, probablement, avaient peu d'importance, puisqu'on n'en trouve pas de traces. Le signe représentatif du pouvoir épiscopal, à la fois religieux et civil dans les premiers siècles du moyen âge, c'est la grande salle, curie canonique et civile, au besoin forteresse, qui devient plus tard l'officialité et la salle synodale. L'évêché de Paris, reconstruit par l'évêque Maurice de Sully, vers 1160, conservait encore ce caractère; il ne faisait d'ailleurs que remplacer un palais plus ancien dont les fondations, découvertes par nous en 1845 et 1846, peuvent passer pour une structure gallo-romaine. C'était la résidence dont parle Grégoire de Tours, et qui existait de son temps. Dans la chapelle palatine épiscopale, dont nous avons vu encore les restes en 1830, on lisait cette inscription rapportée par le P. du Breuil 15: «Hæc basilica (la chapelle) consecrata est a Domino Mauritio Parisiensi episcopo, in honore beatæ Mariæ, beatorum martyrum Dionysii, Vincentii, Mauritii, et omnium sanctorum.» Or ce palais, reconstruit par Maurice de Sully, se composait d'une grande salle, avec bâtiments tenant au choeur de la cathédrale, qu'il réédifiait en même temps, et d'une chapelle. Des logements privés du prélat, nulle trace. Voici (fig. 7) le plan du rez-de-chaussée de ce palais épiscopal du XIIe siècle.

En A était la chapelle, en B le donjon, en C la grande salle, qui alors, ne s'étendait pas au delà du mur pignon D. Le choeur de la cathédrale, rebâti par Maurice de Sully, est en E; la salle F servait de trésor au premier étage, avec escalier de communication entre le palais et le choeur, et de sacristie au rez-de-chaussée. La grande salle au premier étage formait un seul vaisseau voûté. Ici la muraille gallo-romaine de la cité passe en M, sous la cathédrale et au delà de son abside, et en creusant les fondations de la nouvelle sacristie, nous avons retrouvé une substruction de la même époque en G et en P. Il semblerait donc que les évêques de Paris avaient profité d'un saillant formé par les défenses de la cité, d'une sorte de castellum, pour y enfermer le palais épiscopal. Le mur méridional de la grande salle était même bâti sur les fondements de l'enceinte gallo-romaine, et fut encore crénelé par Maurice de Sully.

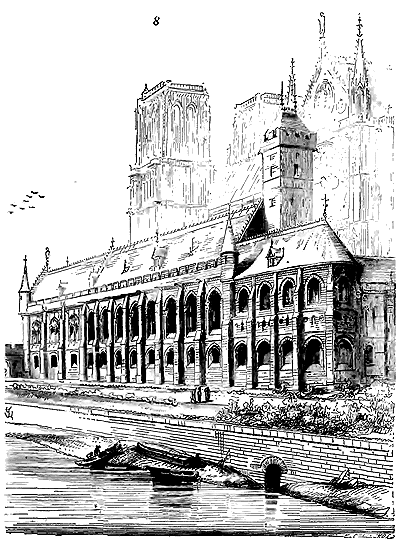

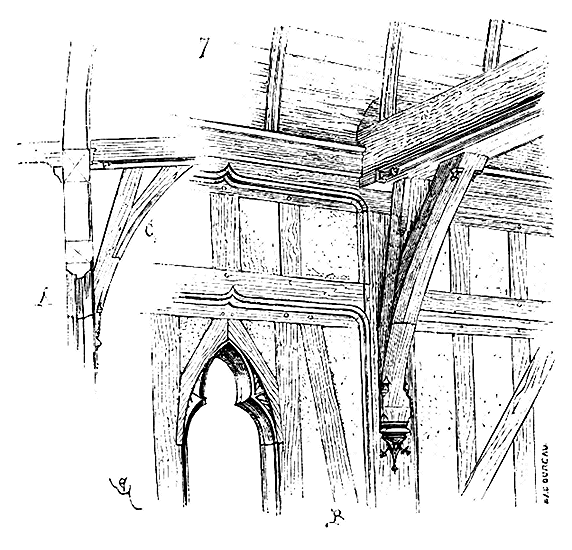

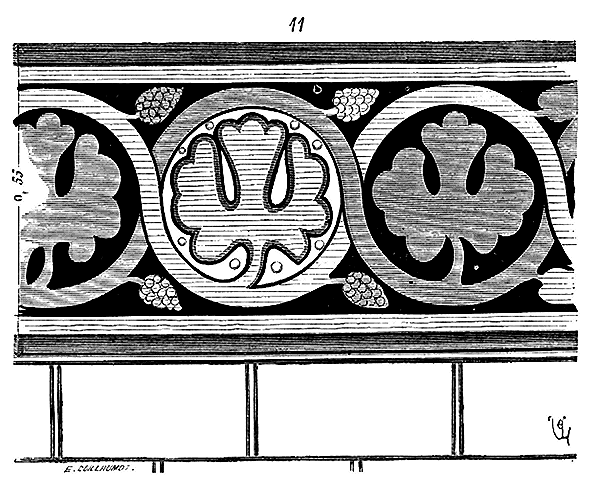

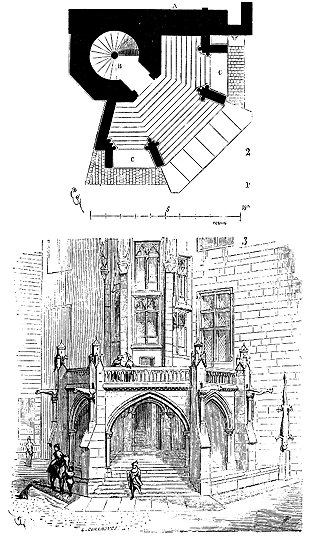

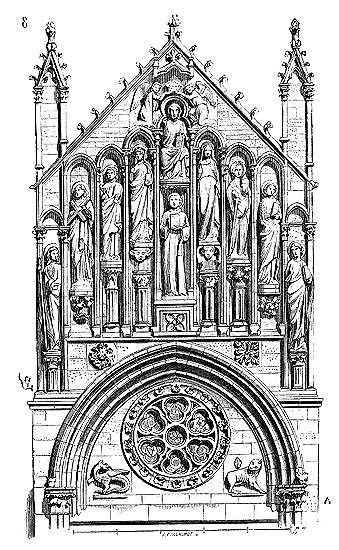

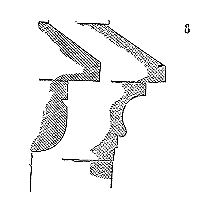

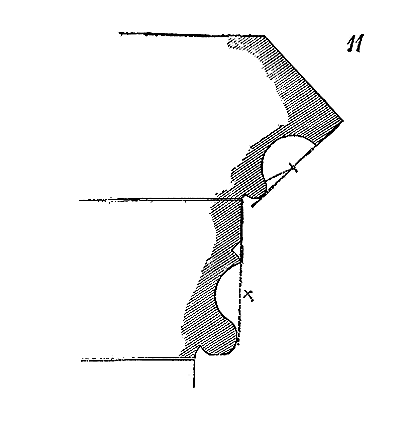

Alors, dit le P. du Breuil, «l'evesque et les siens alloient de la grande salle à la grande église (la cathédrale) par une gallerie (l'aile F), laquelle messieurs les Ponchers successeurs evesques (au XVIe siècle) ont depuis quittée aux chanoines qui y mettent les reliques et les plus beaux ornemens. Depuis messire Pierre d'Orgemont (commencement du XVe siècle) fit bastir le second corps d'hostel, qui a veuë tant sur le jardin que sur le lieu dict (c'est le bâtiment H). Longtems après messire Estienne de Poncher (commencement du XVIe siècle), cent deuxième evesque de Paris, fit édifier le bastiment joignant le vieil, lequel est vis à vis de l'église, où est à présent la geolle et autres demeures (c'est le corps de logis doublé en K). Messire François de Poncher, son neveu et successeur, fit bastir le troisième corps d'hostel, qui est derrière la chappelle (c'est le logis L). En ce lieu auparavant estoient les écuries et quelques maisonnettes où demeuroient les quatre chanoines de la basse chappelle.....» La chapelle avait en effet deux étages, comme celle de Meaux, et plus tard celle de Reims. Les constructions O dataient seulement du XVIIe siècle, et en R étaient des logis qui furent cédés à l'Hôtel-Dieu. Le pont aux Doubles S fut élevé plus tard, après tous ces bâtiments. Les évêques de Paris n'avaient pas que ce palais ne renfermant pendant plusieurs siècles qu'une grande salle. Hugues de Besançon, en 1326, avait son hôtel rue des Amandiers. Guillaume de Chanac, son successeur, logeait dans la rue de Bièvre, et donna son logis pour la fondation du collège de Chanac ou de Saint-Michel. Pierre d'Orgemont, qui bâtit l'annexe K à la grande salle du palais épiscopal, hérita de l'hôtel des Tournelles qui appartenait au chancelier d'Orgemont, son père, et le vendit au duc de Berry, dont il était le chancelier. Girard de Montagne avait une maison rue des Marmousets et une autre rue Saint-André-des-Arts 16. Le long de la rivière et derrière l'abside de la cathédrale s'étendaient des jardins qui touchaient au cloître du chapitre bâti vers le nord-est. La grande salle crénelée du XIIe siècle, avec son annexe élevée par Pierre d'Orgemont au commencement du XVe siècle, son donjon et sa chapelle à deux étages, avait fort grand air du côté de la rivière, ainsi que le fait voir la perspective (fig. 8) prise du point V 17, avant les adjonctions O et la construction du pont aux Doubles.

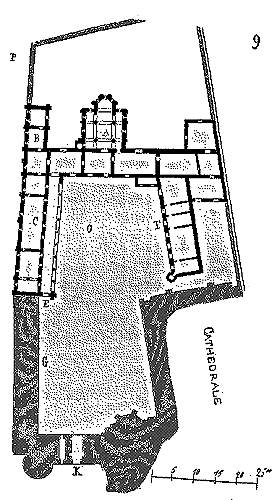

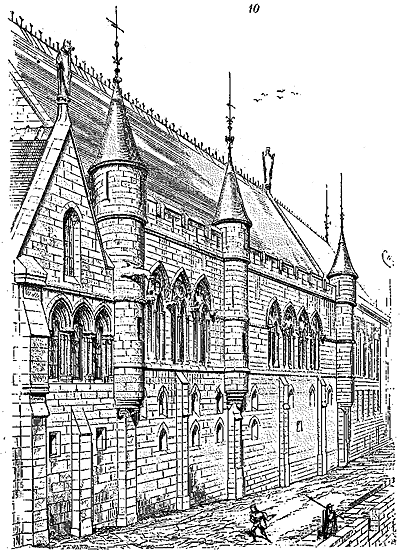

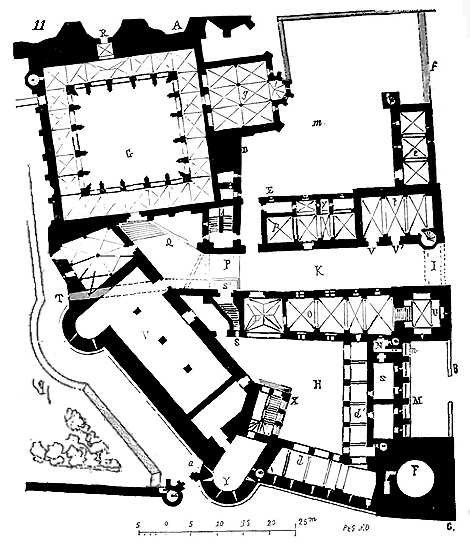

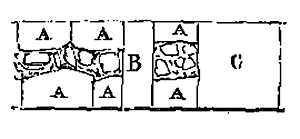

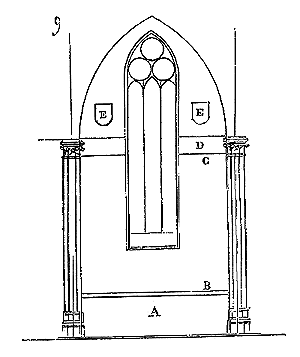

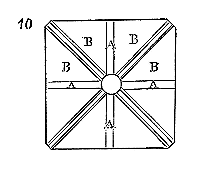

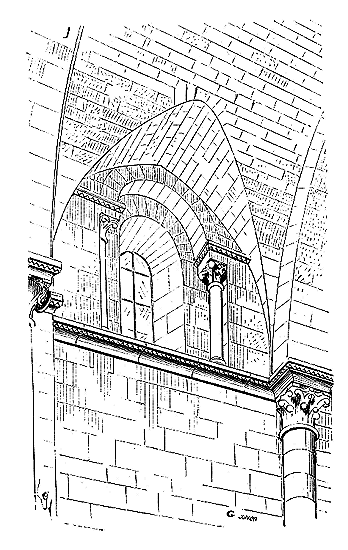

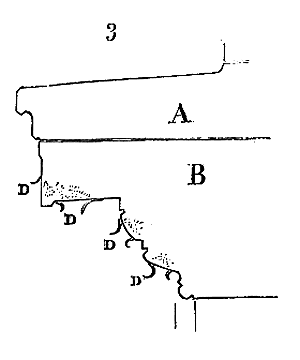

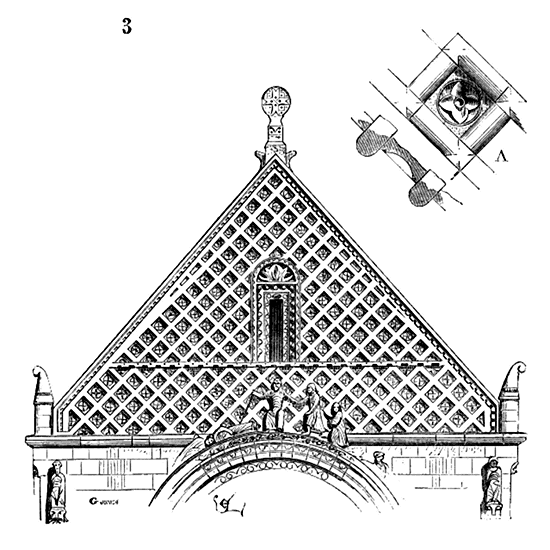

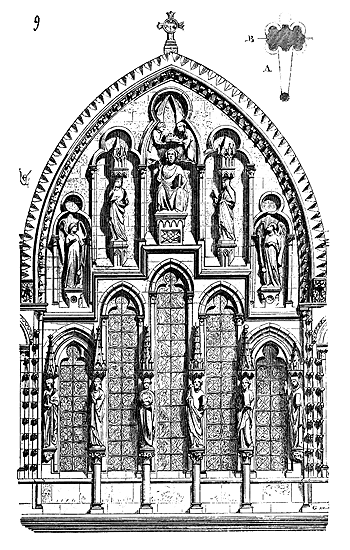

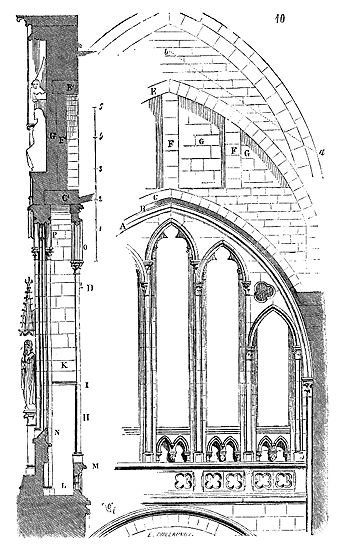

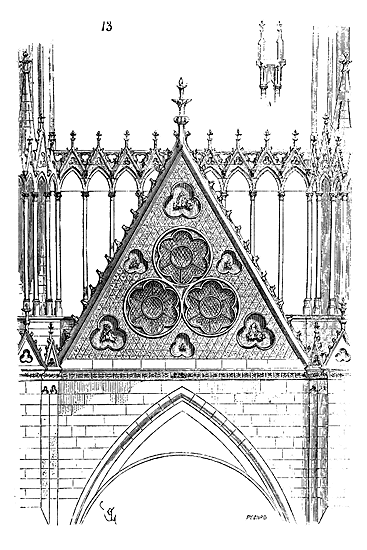

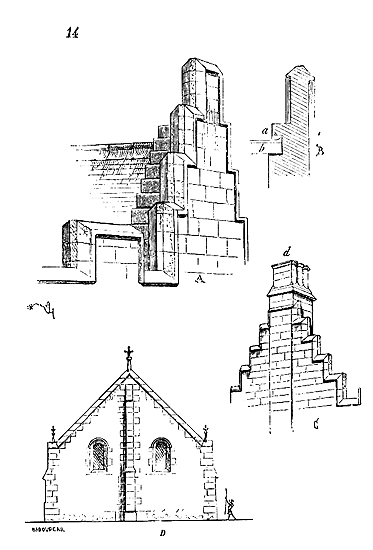

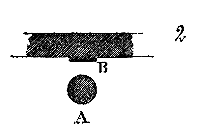

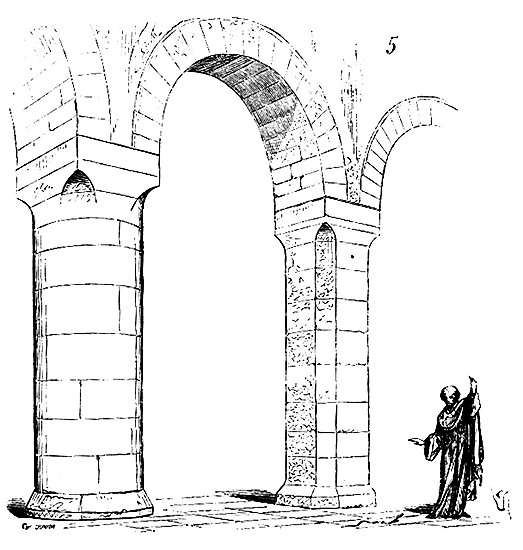

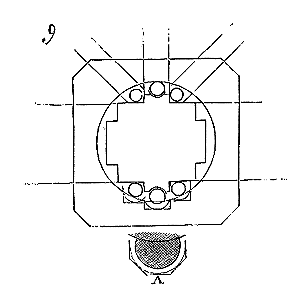

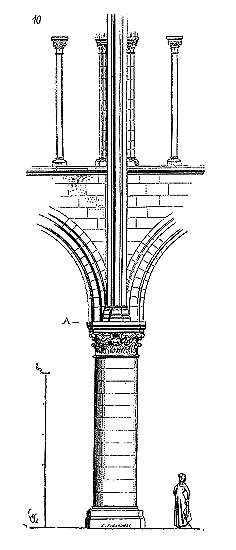

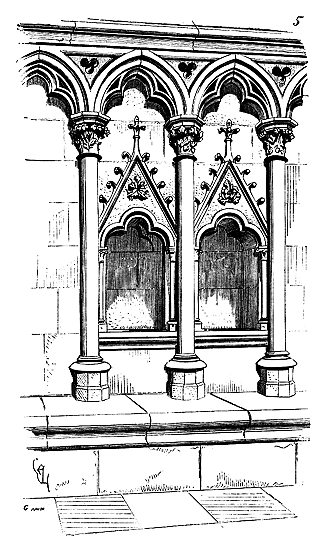

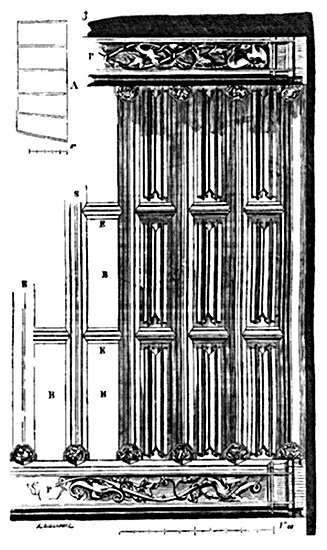

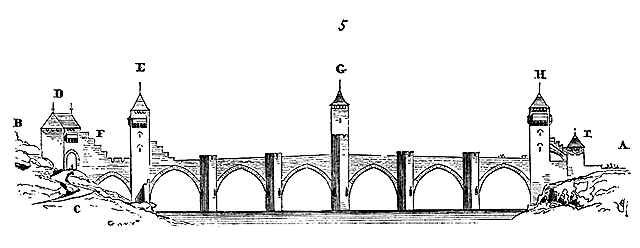

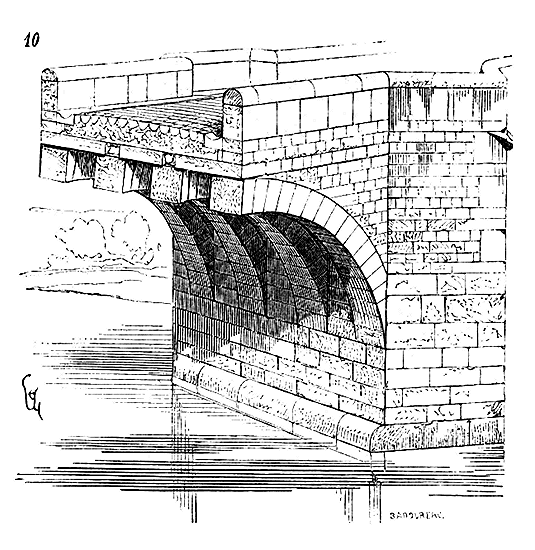

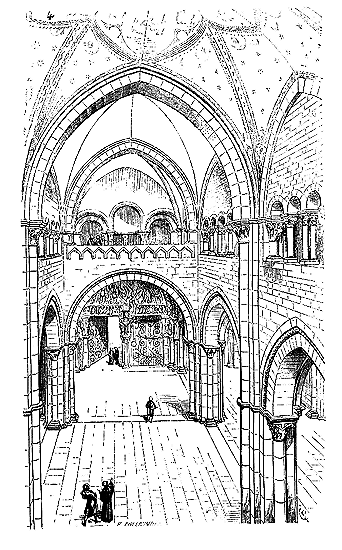

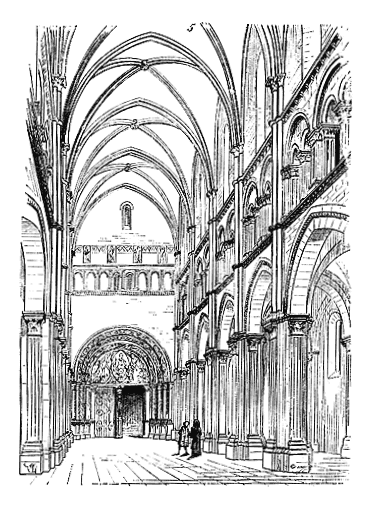

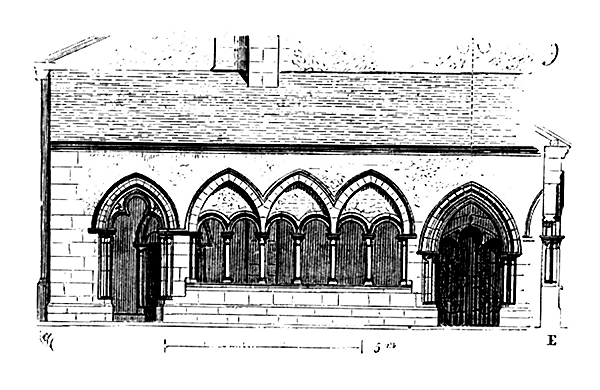

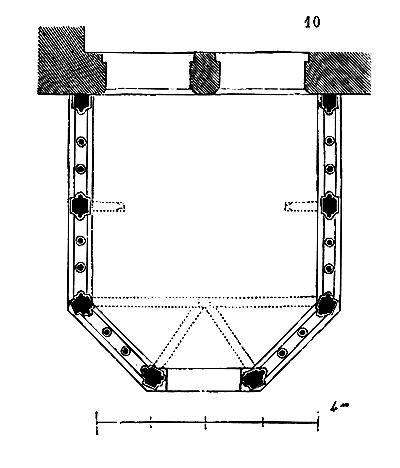

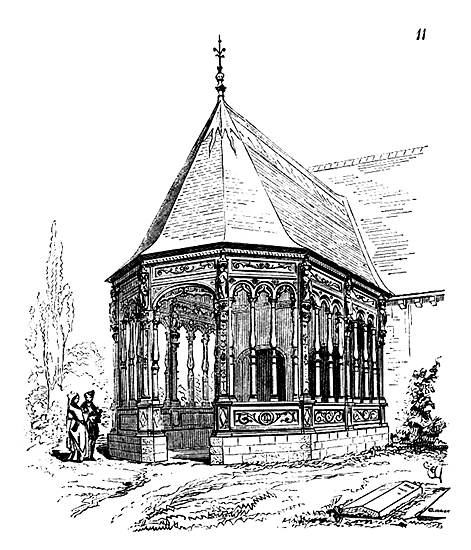

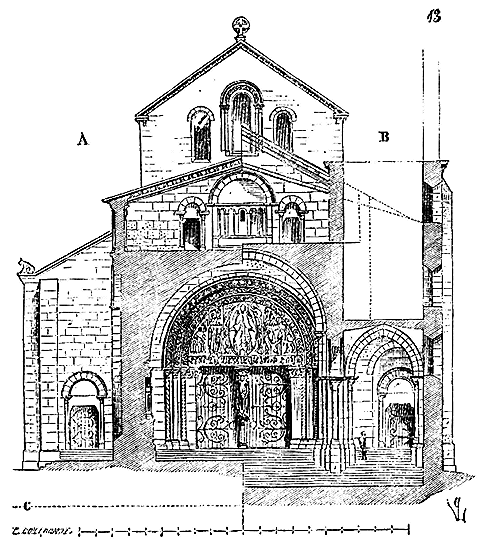

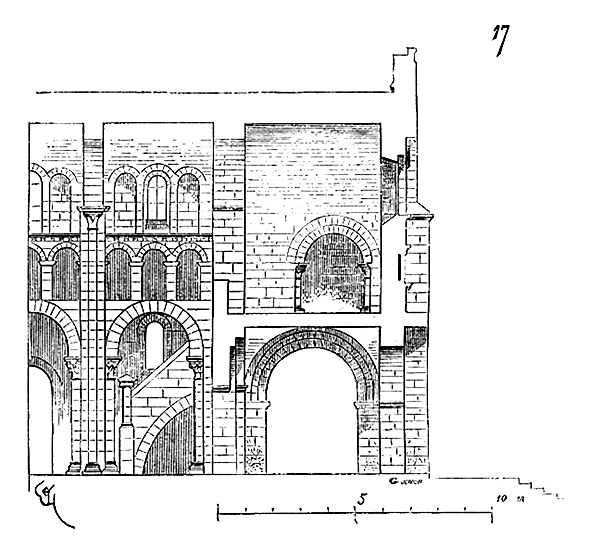

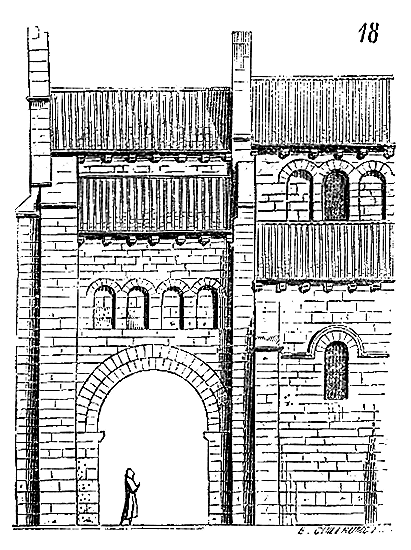

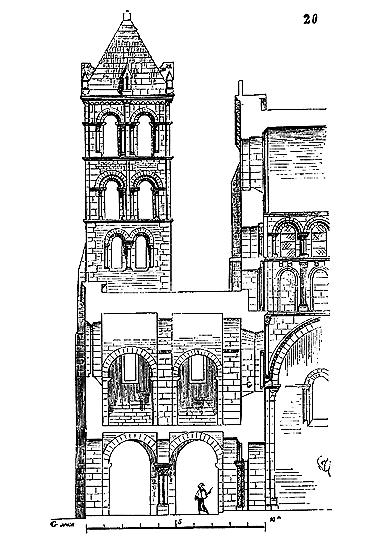

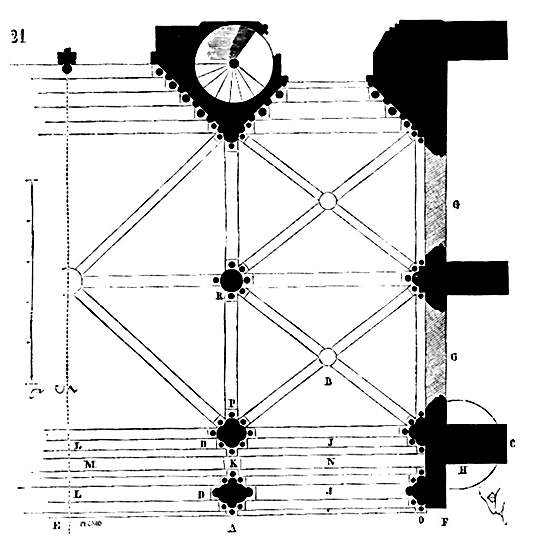

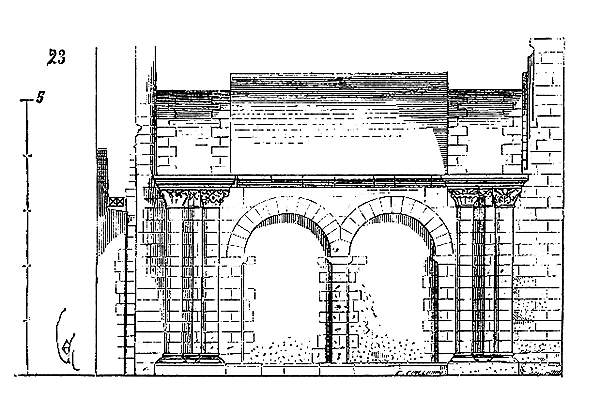

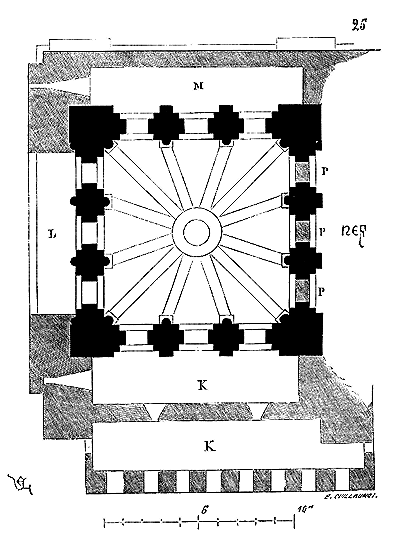

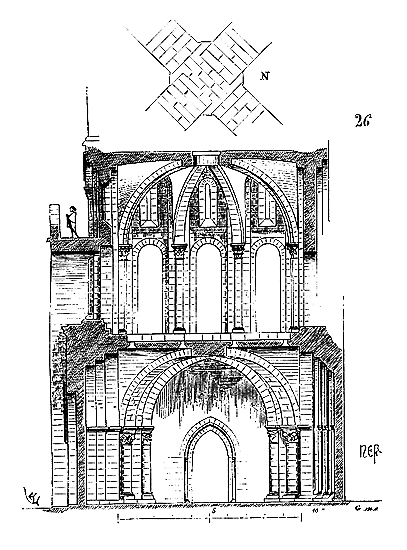

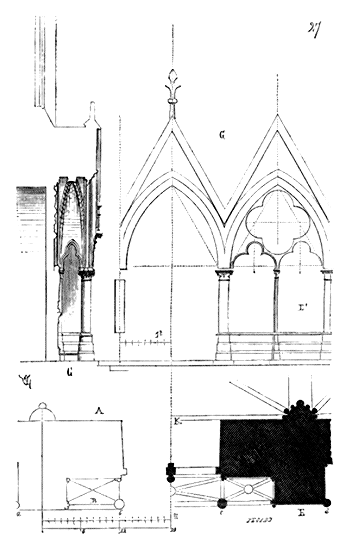

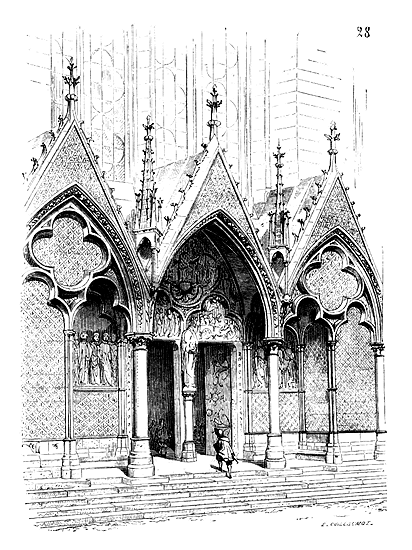

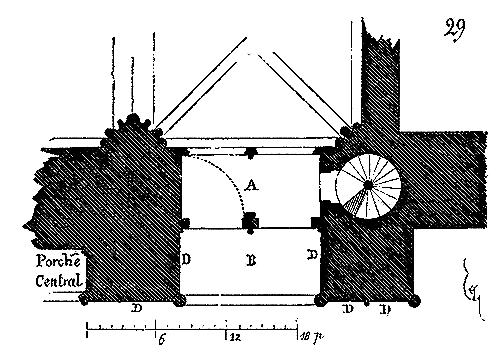

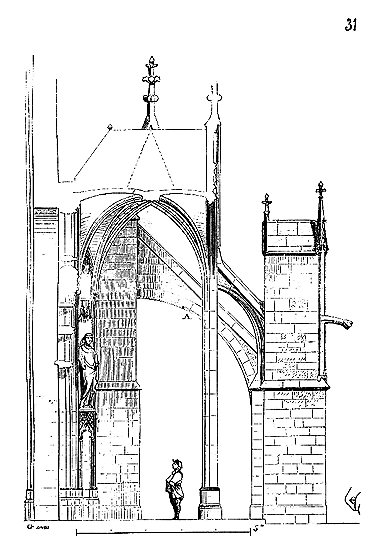

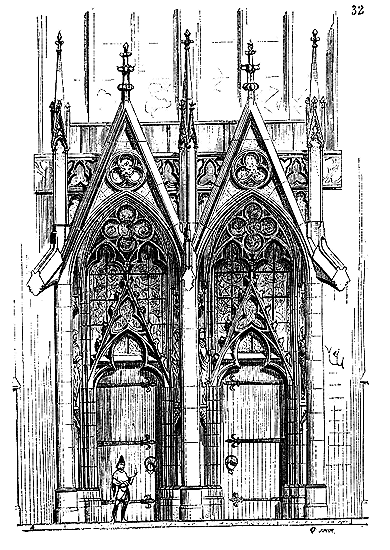

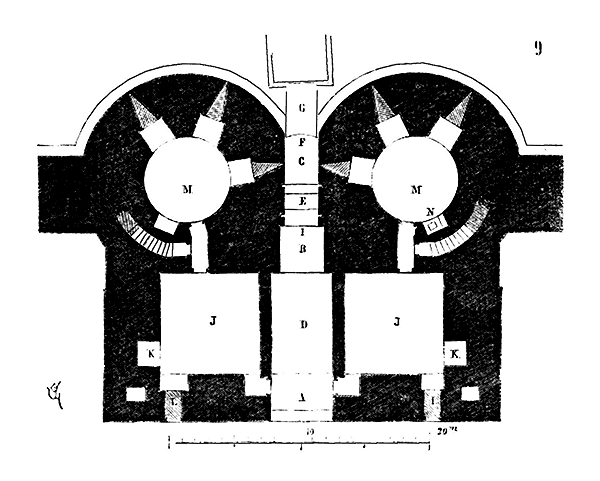

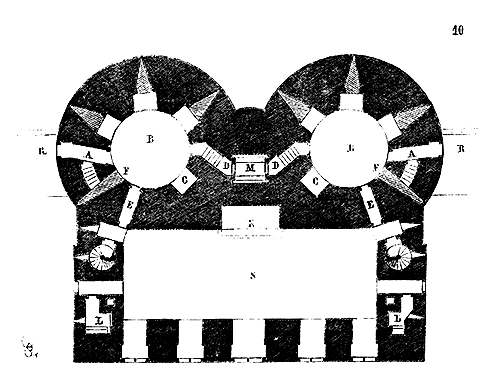

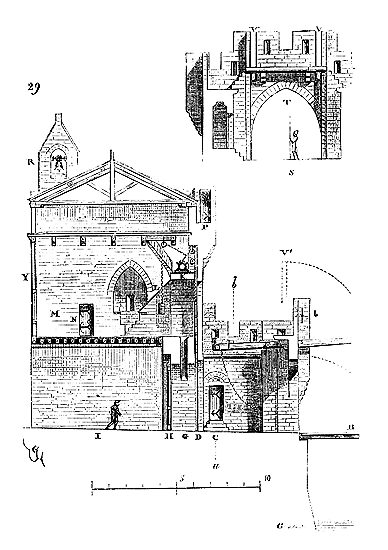

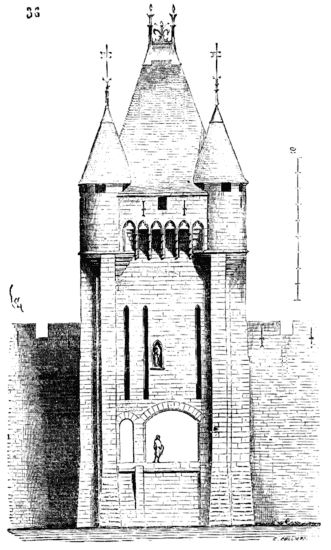

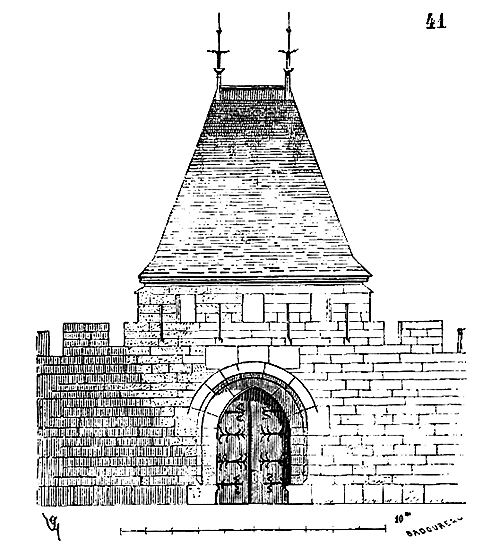

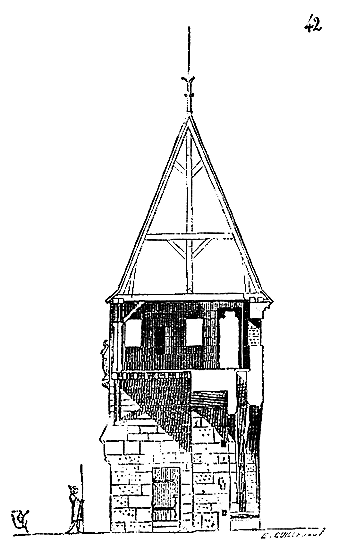

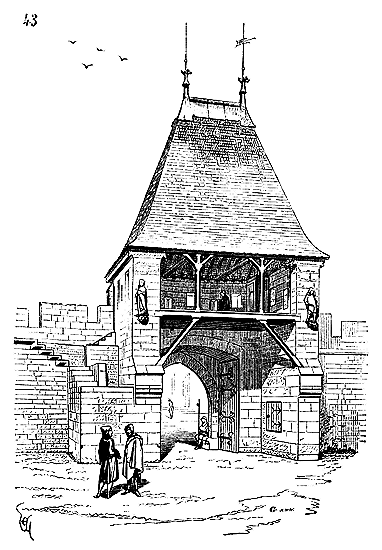

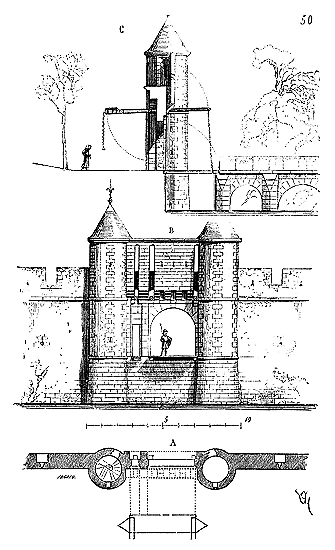

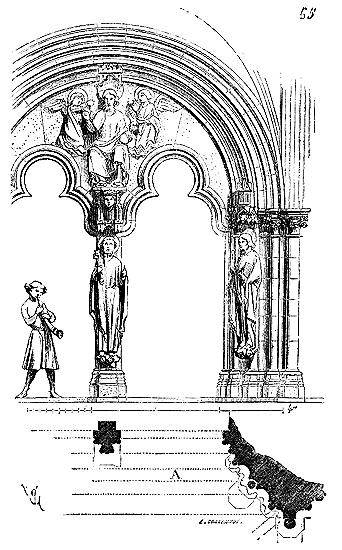

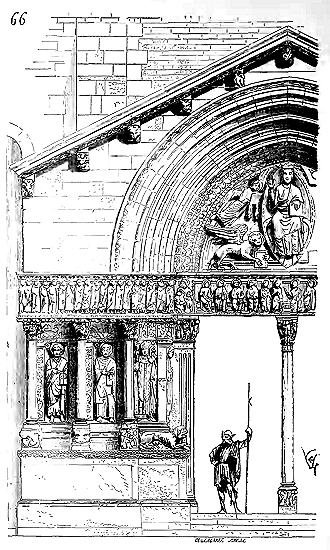

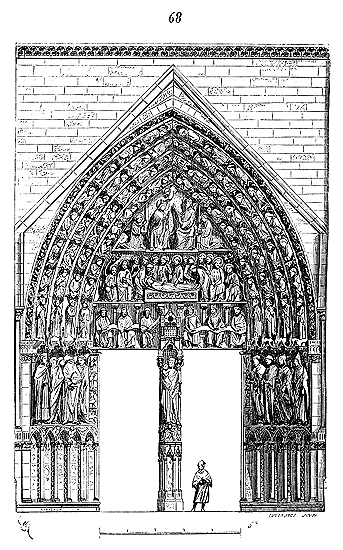

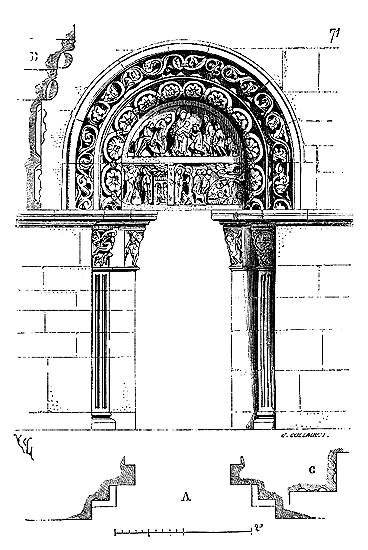

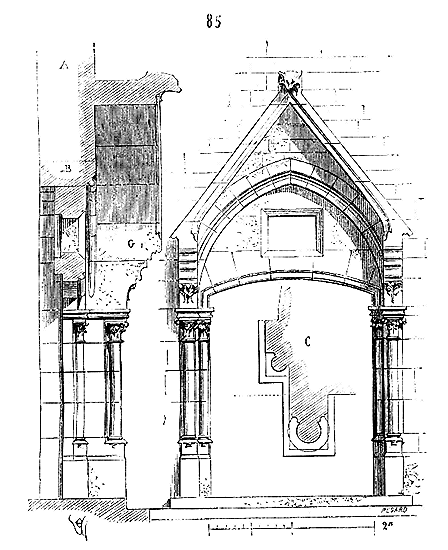

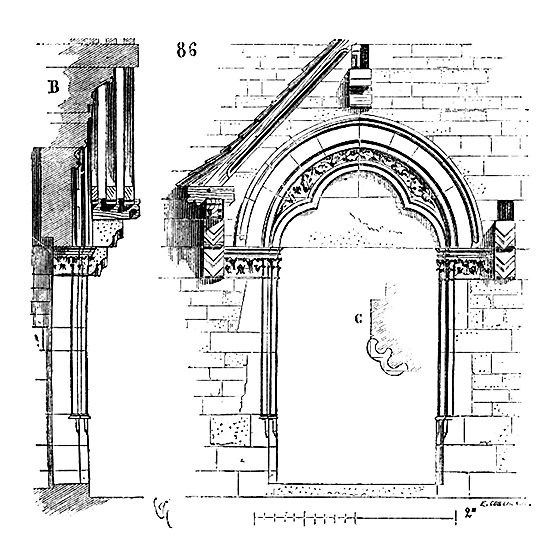

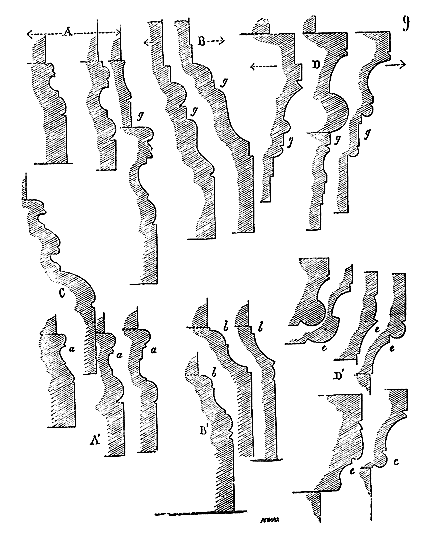

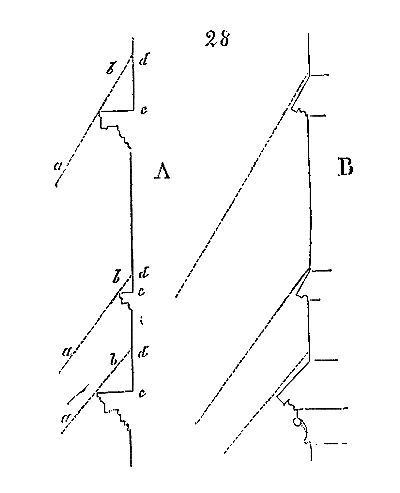

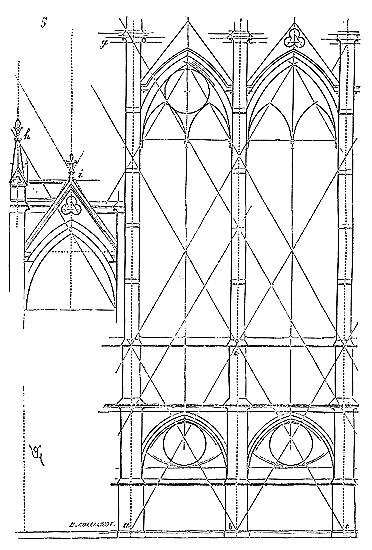

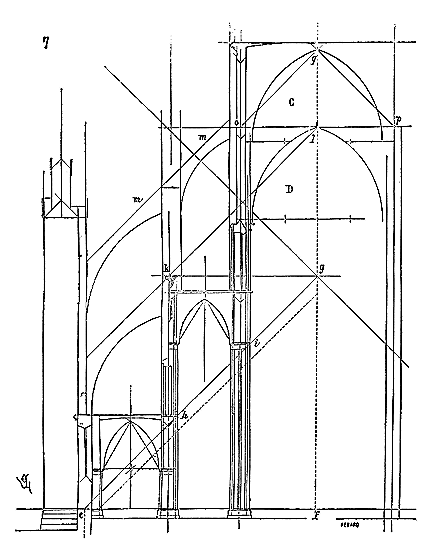

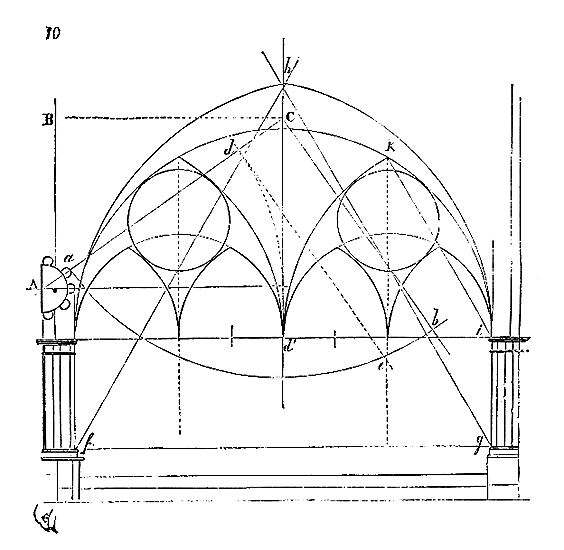

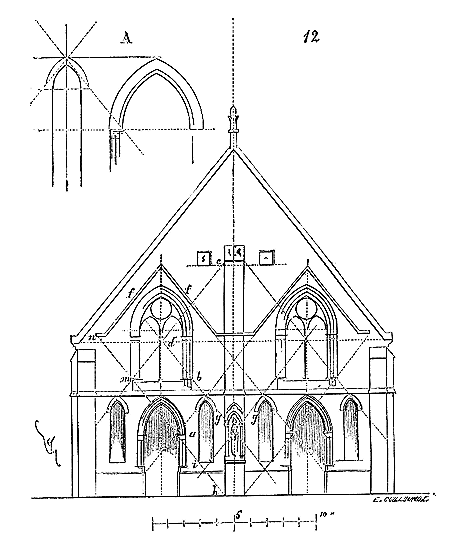

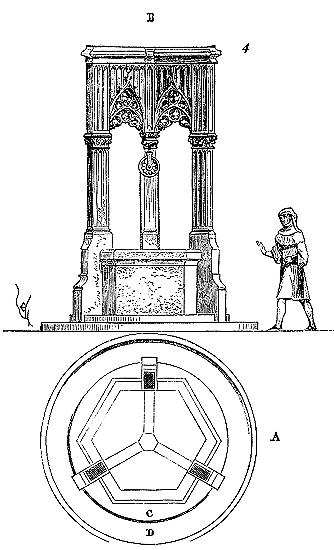

Un des palais épiscopaux les plus anciens, celui d'Angers, construit vers la fin du XIe siècle, conserve encore sa grande salle romane d'un beau style (voy. SALLE), et des dépendances assez considérables qui datent de la même époque. Des travaux récents, dirigés par l'architecte diocésain, M. Joly Leterme, ont fait reparaître une partie des logements entourant cette grande salle 18, qui est mise en communication directe avec le bras de croix nord de la cathédrale. On remarque même certaines portions de murs de ce palais qui ont tout à fait le caractère de la structure gallo-romaine des bas temps, et qui pourraient bien avoir appartenu, ainsi que l'observe M. le docteur Cattois, à la demeure que l'ancien maire du palais de Neustrie, Rainfroy, aurait fait construire, à Angers, sur l'emplacement du capitole. À l'évêché de Meaux, il existe une chapelle à deux étages, de la seconde moitié du XIIe siècle, ayant les plus grands rapports avec celle de l'ancien évêché de Paris, et l'étage inférieur de la grand'salle. Ce rez-de-chaussée, comme celui de la grand'salle du palais épiscopal de Paris, se compose de deux nefs voûtées. Le palais de Meaux est également bâti à proximité des remparts gallo-romains. À Soissons, l'évêché repose sur une partie de la muraille antique, mais des constructions de l'ancien palais il ne reste qu'une tourelle du commencement du XIIIe siècle et quelques substructions de la même époque. À Beauvais, le palais épiscopal joignait l'ancienne fortification romaine, et une tourelle datant du XIIe siècle flanquait même le vieux mur romain 19. À Reims, l'étage inférieur de la grand'salle date du commencement du XIIIe siècle, et la chapelle à deux étages, du milieu du XIIIe siècle (voy. CHAPELLE). À Auxerre, l'un des pignons de la grand'salle existe encore, et date du milieu du XIIIe siècle, comme le choeur de la cathédrale; une galerie du XIIe siècle repose sur l'ancien mur de la ville gallo-romaine. À Rouen, on trouve  également des restes assez considérables du XIIIe siècle, et notamment l'un des pignons de la grand'salle. À Laon, l'assemblage des bâtiments de l'évêché (aujourd'hui palais de justice) est des plus intéressants à étudier. Ce palais fut reconstruit après l'incendie de 1112, qui détruisit l'ancienne cathédrale et les bâtiments environnants. En effet, on retrouve dans l'évêché de Laon des parties de bâtiments qui appartiennent au style de la première moitié du XIIe siècle, notamment la chapelle A (figure 9) et les corps de logis B. Quant à la grand'salle C élevée sur un rez-de-chaussée doublé d'un portique du côte de la cathédrale, sa construction est due à l'évêque Garnier (1245). La grand'salle s'éclaire sur la cour O et sur la campagne. Le portique intérieur fut remanié à une époque ancienne déjà. Les arcs furent reconstruits, les appuis des fenêtres baissés; on a la preuve de ce remaniement en observant l'arcade unique de retour E dont la courbure et l'ornementation primitives sont conservées. L'aspect de ce grand corps de logis, sur l'extérieur, devait être fort beau avant les mutilations qui en ont altéré le caractère. Cette façade qui domine la muraille de la ville passant parallèlement à quelques mètres de sa base, est flanquée de trois tourelles portées sur des contre-forts, et entre lesquelles s'ouvrent les fenêtres de la grand'salle au premier étage. Le couronnement, autrefois crénelé, pouvait au besoin servir de seconde défense par-dessus les remparts de la cité, dominant un escarpement abrupt. Voici (fig. 10) une vue de cette façade extérieure prise du point P. Au XVe siècle, les évêques de Laon (voy. le plan, fig. 9) élevèrent les deux corps de logis F et G. Une porte fortifiée était ouverte en K.

également des restes assez considérables du XIIIe siècle, et notamment l'un des pignons de la grand'salle. À Laon, l'assemblage des bâtiments de l'évêché (aujourd'hui palais de justice) est des plus intéressants à étudier. Ce palais fut reconstruit après l'incendie de 1112, qui détruisit l'ancienne cathédrale et les bâtiments environnants. En effet, on retrouve dans l'évêché de Laon des parties de bâtiments qui appartiennent au style de la première moitié du XIIe siècle, notamment la chapelle A (figure 9) et les corps de logis B. Quant à la grand'salle C élevée sur un rez-de-chaussée doublé d'un portique du côte de la cathédrale, sa construction est due à l'évêque Garnier (1245). La grand'salle s'éclaire sur la cour O et sur la campagne. Le portique intérieur fut remanié à une époque ancienne déjà. Les arcs furent reconstruits, les appuis des fenêtres baissés; on a la preuve de ce remaniement en observant l'arcade unique de retour E dont la courbure et l'ornementation primitives sont conservées. L'aspect de ce grand corps de logis, sur l'extérieur, devait être fort beau avant les mutilations qui en ont altéré le caractère. Cette façade qui domine la muraille de la ville passant parallèlement à quelques mètres de sa base, est flanquée de trois tourelles portées sur des contre-forts, et entre lesquelles s'ouvrent les fenêtres de la grand'salle au premier étage. Le couronnement, autrefois crénelé, pouvait au besoin servir de seconde défense par-dessus les remparts de la cité, dominant un escarpement abrupt. Voici (fig. 10) une vue de cette façade extérieure prise du point P. Au XVe siècle, les évêques de Laon (voy. le plan, fig. 9) élevèrent les deux corps de logis F et G. Une porte fortifiée était ouverte en K.

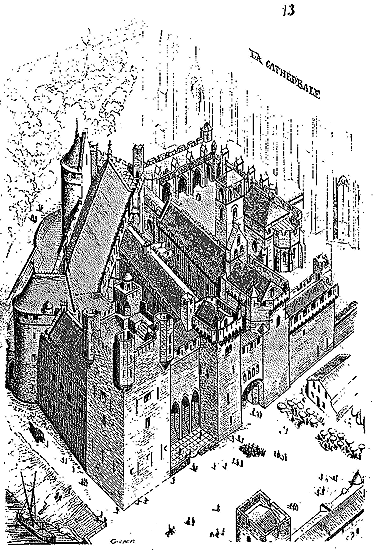

Le portique occupant une moitié de la longueur de la grand'salle du côté de la cour donne à ce palais épiscopal une physionomie particulière. Cette galerie, exposée au midi sur un plateau où la température est habituellement froide, servait de promenoir, et contribuait à l'agrément de l'habitation. Le palais épiscopal de Laon, comme ceux que nous venons de décrire précédemment, n'en était pas moins un lieu fortifié très bien situé, facile à garder et à défendre. Nous voyons que le palais archiépiscopal de Narbonne, dans le Languedoc, bien que rebâti à la fin du XIIIe siècle et pendant le XIVe, est encore une véritable place forte élevée probablement sur l'emplacement du capitole de la ville romaine. C'est après le palais des papes, en France, la construction la plus importante qui nous reste des nombreuses résidences occupées par les princes de l'Église.

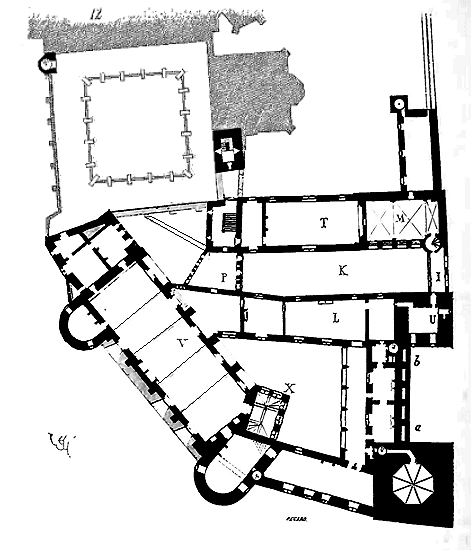

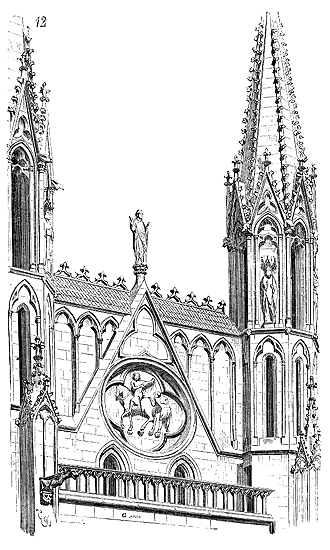

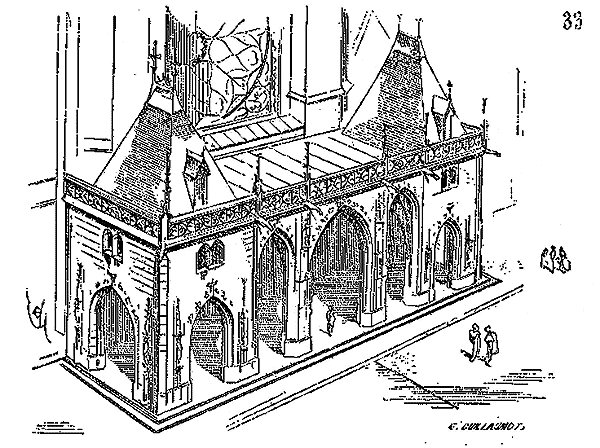

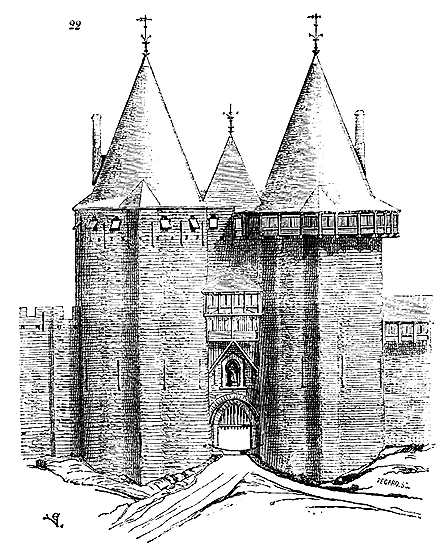

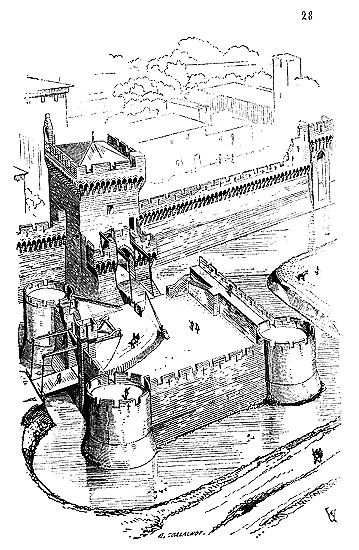

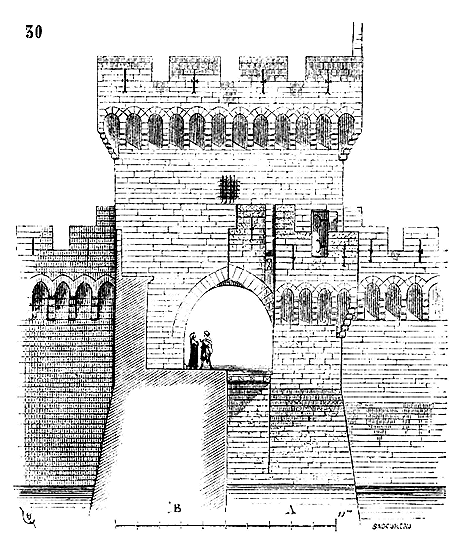

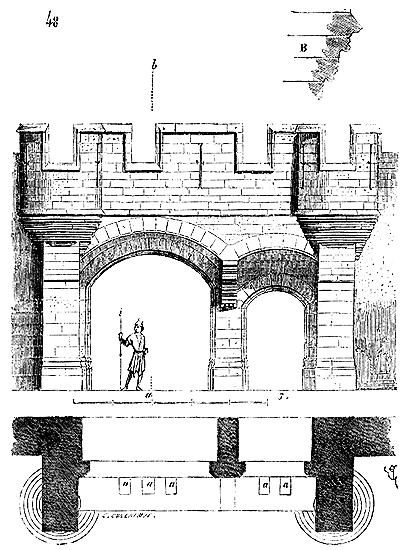

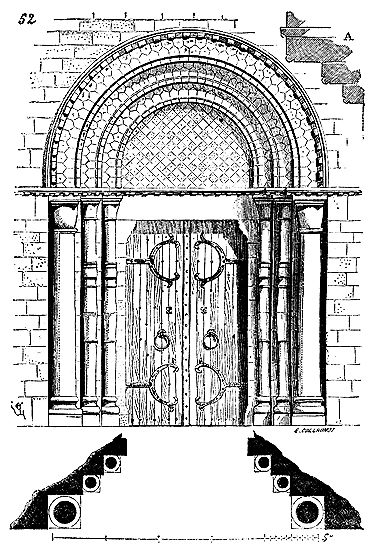

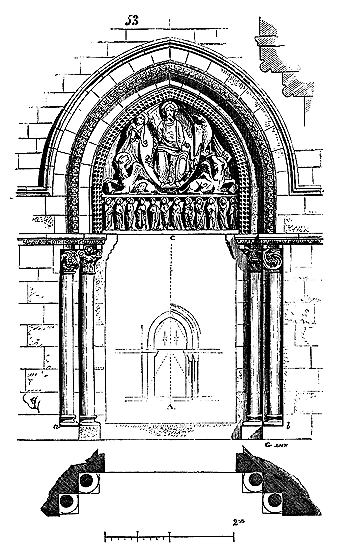

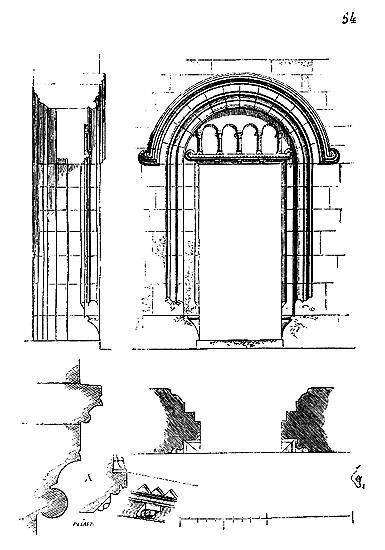

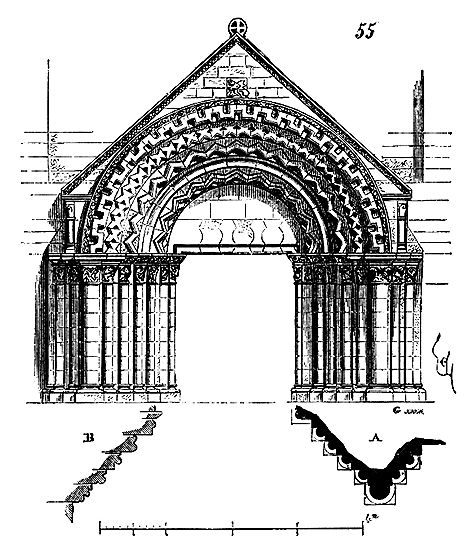

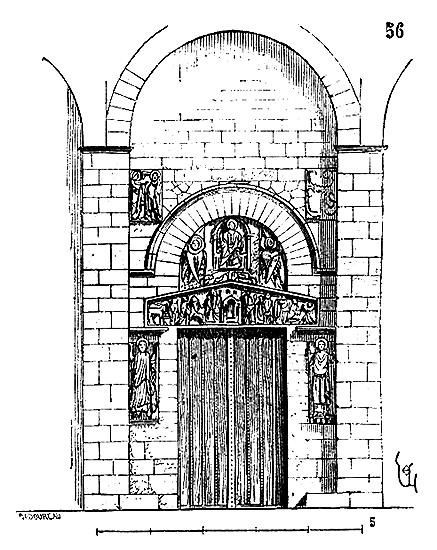

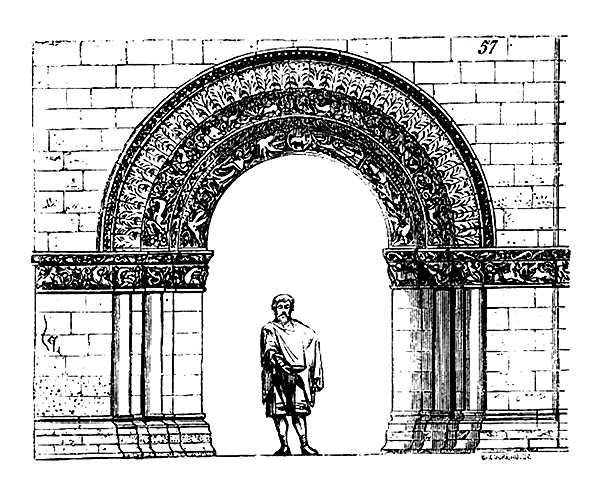

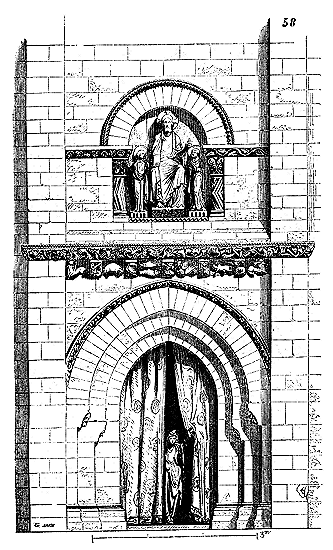

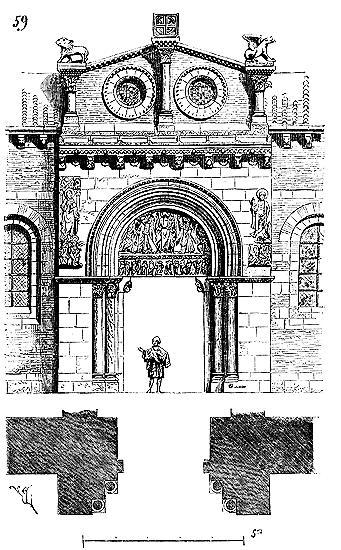

Le palais archiépiscopal de Narbonne est réuni à la cathédrale actuelle, fondée en 1272, par un cloître bâti par l'archevêque Pierre de la Jugée, dans la seconde moitié du XIVe siècle. Déjà, en 1308, la grosse tour carrée du palais, servant de donjon, avait été construite par l'archevêque Gilles. Pierre de la Jugée éleva entre le cloître et cette tour des bâtiments considérables qui subsistent encore en grande partie, et qui comprennent plusieurs tours rondes, des logis, une grand'salle et une autre tour carrée formant pendant avec le donjon. Cependant, au milieu de ces constructions du XIVe siècle, on retrouve encore une tour romane fort ancienne, et une belle porte du commencement du XIIe siècle.

Les archevêques de Narbonne furent, il est vrai, pendant une partie du moyen âge, des seigneurs puissants, et leur palais acquit, dès le XIe siècle, une importance en rapport avec leur fortune. En 1096, l'archevêque Dalmatius prit le titre de primat des Gaules. La ville de Narbonne avait d'ailleurs conservé en partie, comme beaucoup de villes du Midi, son administration municipale romaine.

La commune possédait jusqu'au XIIe siècle des conseillers qui prenaient le titre de nobiles viri ou probi homines. Alors on les appela consuls, ou plutôt cossouls. Cette commune fit en 1166 un traité de commerce avec la république de Gênes, et plus tard avec Pise, Marseille, Rhodes, etc. En 1212, Armand Amalaric, légat du pape et archevêque de Narbonne, se déclara duc, et le vicomte lui rendit hommage. Alors la ville était sous la juridiction de trois seigneurs, l'archevêque, le vicomte et l'abbé de Saint-Paul; en 1232, ces trois personnages confirmèrent les franchises et coutumes de la commune. Cependant, en 1234, les consuls de Narbonne invoquent le secours des consuls de Nîmes contre l'archevêque, et en 1255 les magistrats municipaux ordonnent que les coutumes de la ville seront traduites du latin en roman, afin de les mettre à la portée de tous. Les vicomtes, moins puissants que les archevêques, inclinent à protéger les prérogatives des Narbonnais, et c'est en présence de cette lutte croissante contre le pouvoir des seigneurs archevêques, que Gilles Ascelin construit, en 1318, l'énorme tour encore intacte aujourd'hui, et que ses successeurs font, de leur résidence, un véritable château fort, se reliant à la cathédrale fortifiée elle-même 20.

Ce mélange d'architecture militaire, religieuse et civile, fait donc du palais archiépiscopal de Narbonne un édifice des plus intéressants à connaître. Disons d'abord qu'il ne faut pas chercher là des influences de l'art italien du XIVe siècle; cet édifice est bien français, et plutôt français septentrional que languedocien. Ses combles étaient aigus, ainsi que le prouvent plusieurs des pignons existants; la construction des voûtes, les sections des piles, le cloître et ses détails, la forme des fenêtres, les dispositions défensives, et jusqu'à l'appareil, appartiennent à l'architecture du domaine royal; et le palais archiépiscopal de Narbonne est d'autant plus curieux à étudier, qu'il dut servir de point de départ pour construire le palais des papes à Avignon, dont nous nous occuperons tout à l'heure.

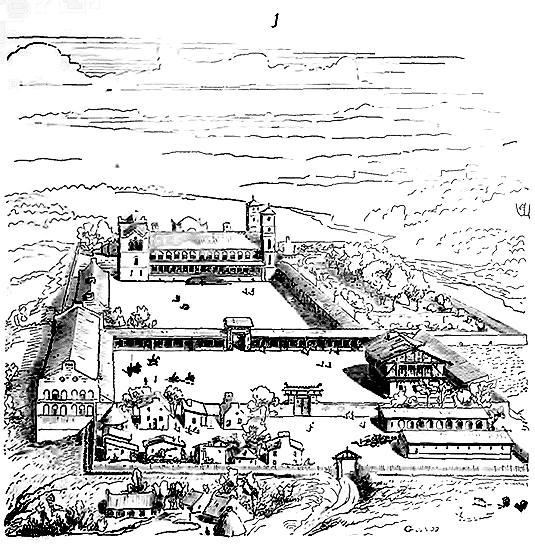

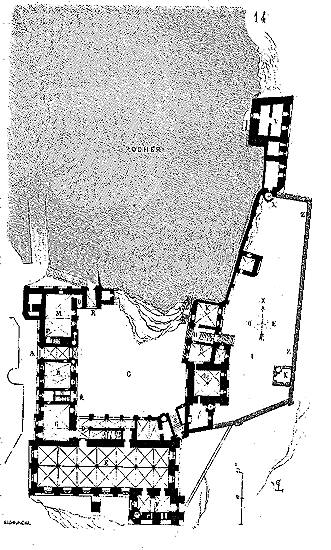

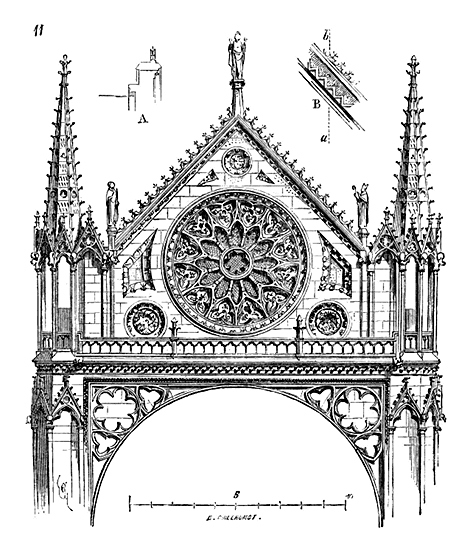

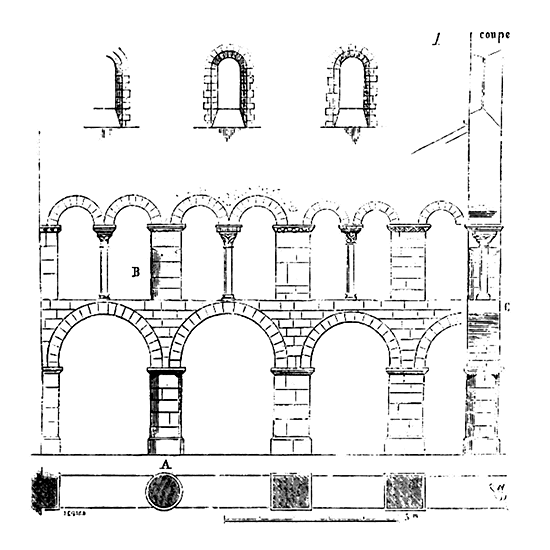

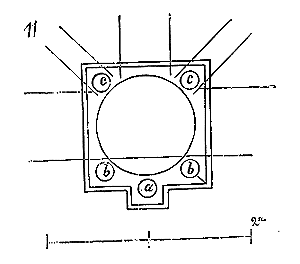

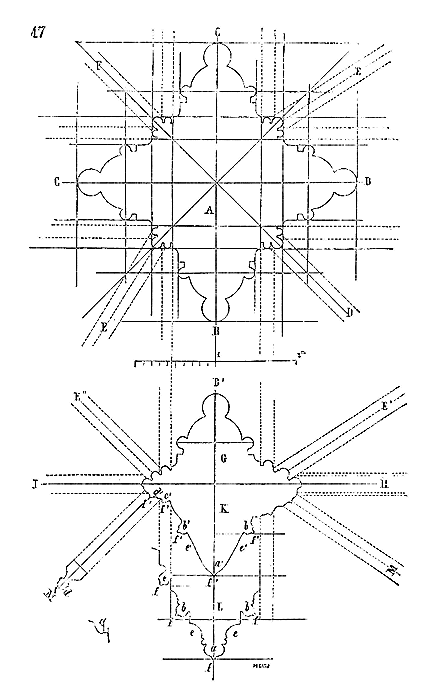

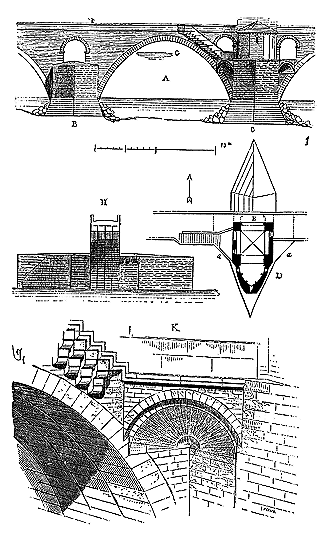

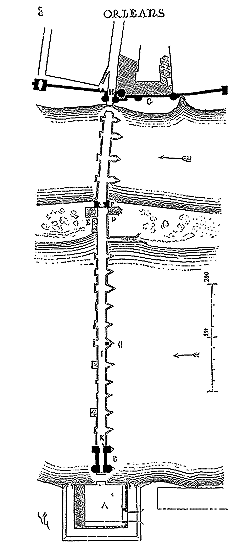

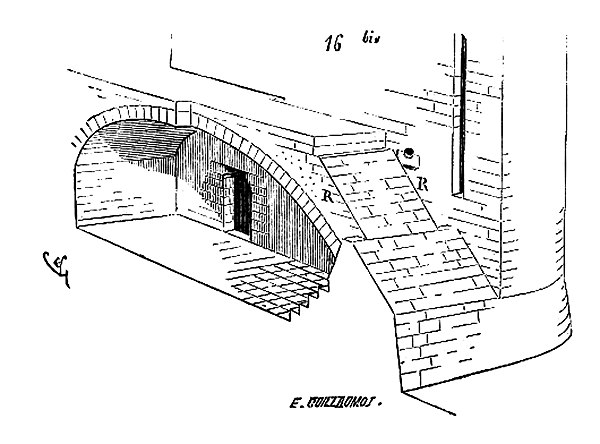

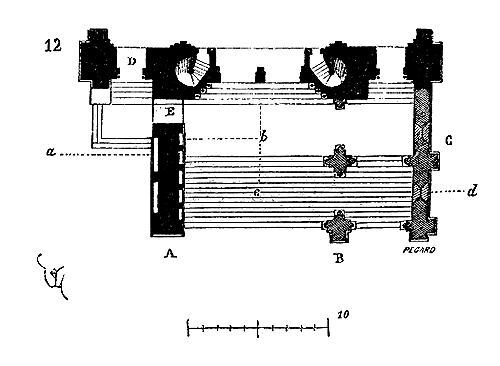

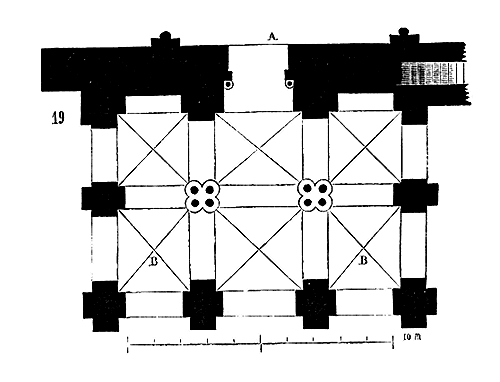

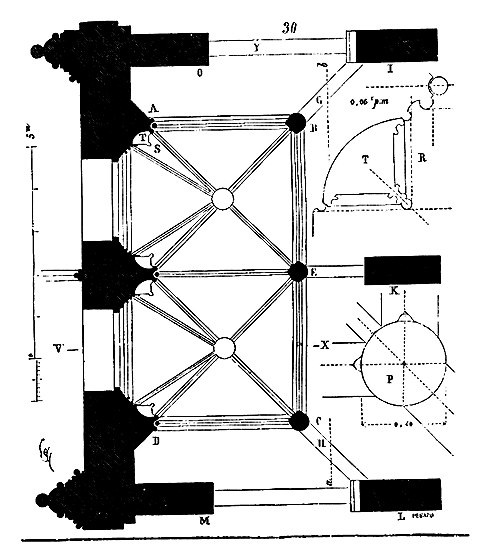

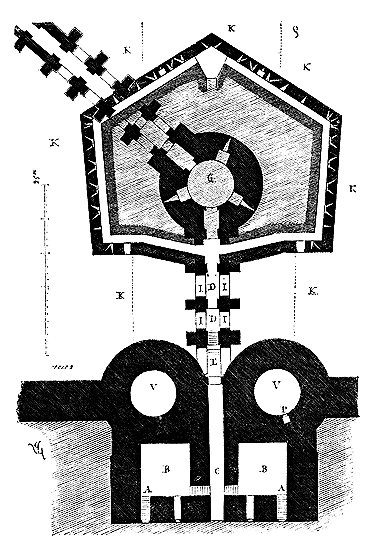

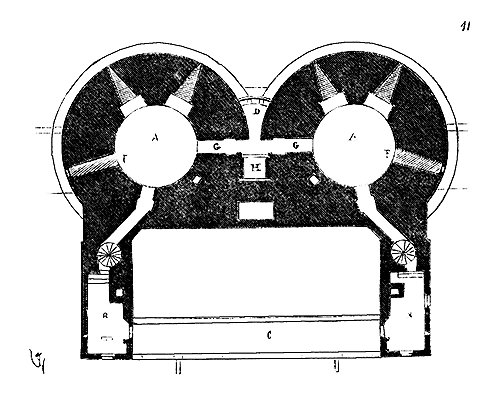

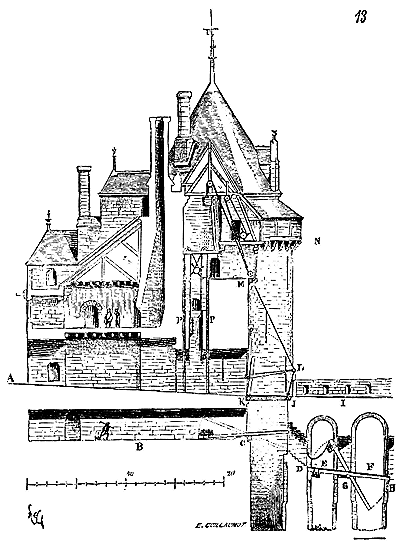

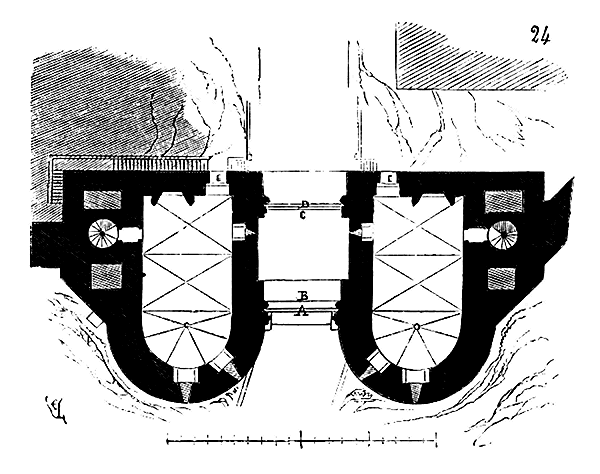

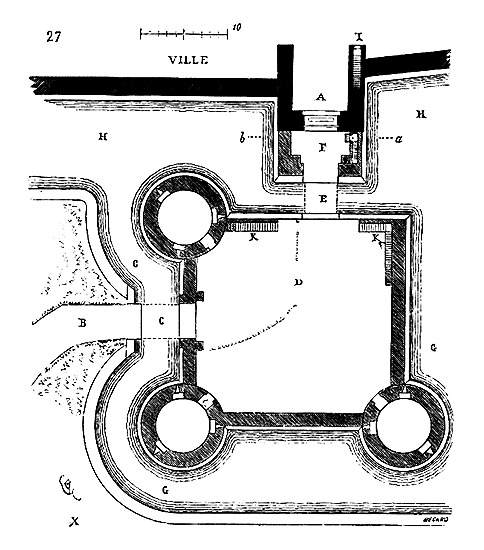

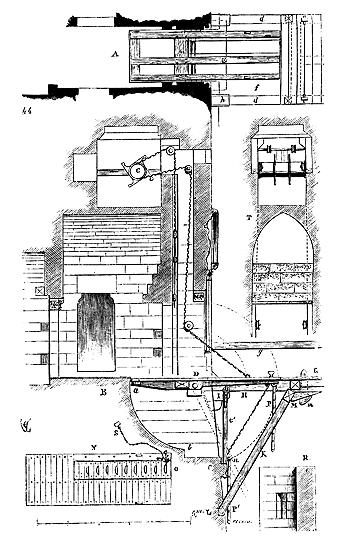

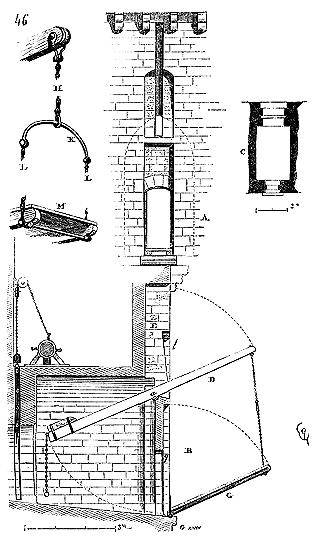

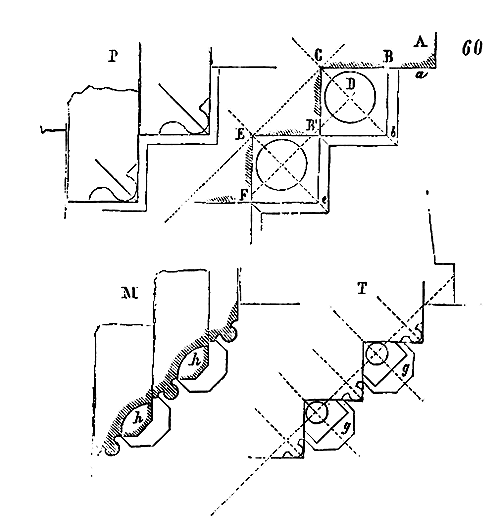

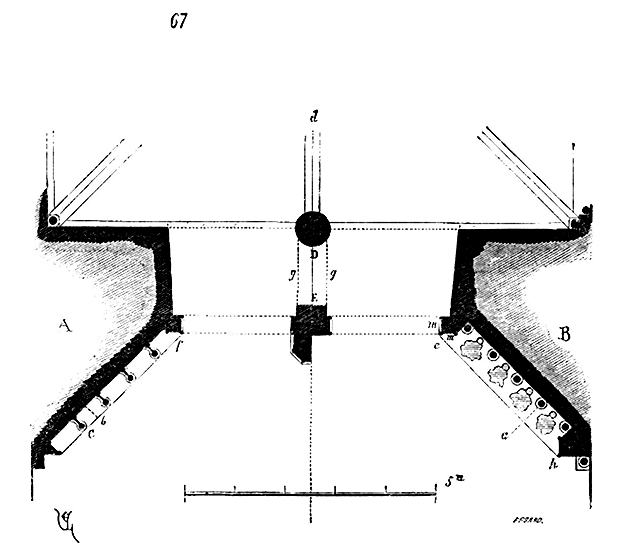

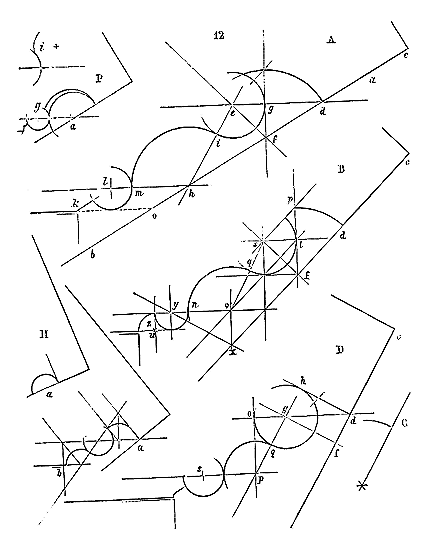

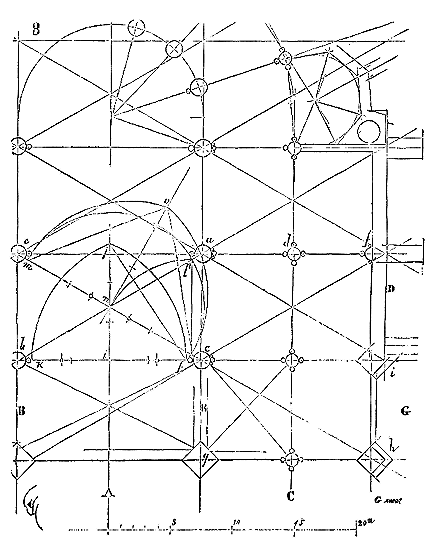

Voici (fig. 11) le plan du palais des archevêques de Narbonne, à rez-de-chaussée. En A, est la cathédrale, commencée, comme nous l'avons dit, en 1272, sur un plan français (voy. CATHÉDRALE, fig. 48). Une place fort ancienne 21, et qui, très vraisemblablement, occupe l'emplacement du forum de la ville romaine, est en B. Les fondations du capitole antique commandèrent la disposition des bâtiments, qui se contournent en partant de l'angle C jusqu'à la cathédrale. En D, est une tour romane, et en E, des bâtiments dont quelques parties appartiennent au XIIe siècle. La grosse tour carrée bâtie par Gilles Ascelin en 1318, est en F. Elle est plantée sur la place, en face de la tour du vicomte, beaucoup plus basse; elle dominait par conséquent la tour du seigneur laïque et le canal se reliant au port, lequel passe à 10 mètres environ du point C. De la place B au cloître G, le terrain s'élève de 5 mètres environ. On entrait dans la cour H du palais, en passant sous un arc I, en prenant une rue K bordée de bâtiments fortifiés, et en franchissant le grand porche voûté L. En O, était la salle des gardes, communiquant au rez-de-chaussée de la tour dite Saint-Martial, U, par un emmarchement intérieur. Toutes ces dispositions sont à peu près intactes. En passant de la rue K, sous une arcade P fortifiée, on arrive à un degré Q qui monte au cloître, lequel communique à la cathédrale par une porte R.

De la cour H, en descendant le degré S, terminé par un ciel ouvert S', et prenant à gauche un souterrain passant sous le grand logis V, on arrivait à une poterne T, donnant dans un fossé qui séparait tout le front ab d'un jardin, formant ouvrage avancé. Le grand logis V est, à rez-de-chaussée, occupé par des celliers disposés sous la grand'salle. De la cour H, on montait aux appartements par un escalier X, détruit aujourd'hui 22. En d, d', étaient des portiques, et en Z un bâtiment en retraite qui réunissait la grosse tour à la tour Saint-Martial.

Cette dernière partie, dont on ne voyait que des fragments avant 1847, enclavée dans des constructions beaucoup plus récentes, a été rasée pour faire place au nouveau bâtiment de l'hôtel de ville. Mais ayant été chargé de diriger cette dernière construction, nous avons pu constater la disposition des grands contre-forts avec mâchicoulis M, et du petit corps de garde N avec sa poterne n. Les bâtiments p, dits de la Madeleine, sont les plus anciens. Ils se composent d'un rez-de-chaussée voûté et d'une grande salle t, également voûtée, sous une belle chapelle disposée au premier étage; cette salle t communiquait avec le passage dit de l'Ancre par deux portes VV'. Ces portes VV' devaient permettre au public d'entrer dans la salle t, qui servait de chapelle basse. Une cour de communs était disposée en m avec un petit logis e fortifié. L'enceinte de l'archevêché allait rejoindre celle de la cathédrale par un mur f, également fortifié. En g, est une grande salle capitulaire. L'abside de la cathédrale continuait les défenses de ce côté f par une suite de tourelles crénelées réunies par des arcs surmontés de créneaux, ainsi que les couronnements des chapelles. Ce palais présentait donc un ensemble de défenses formidables dominées par l'énorme tour carrée F, formant saillie.

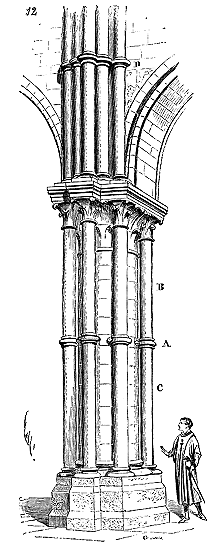

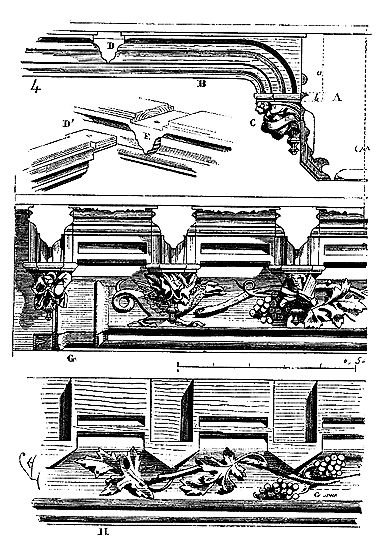

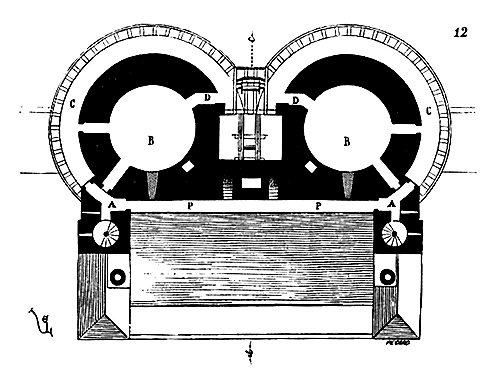

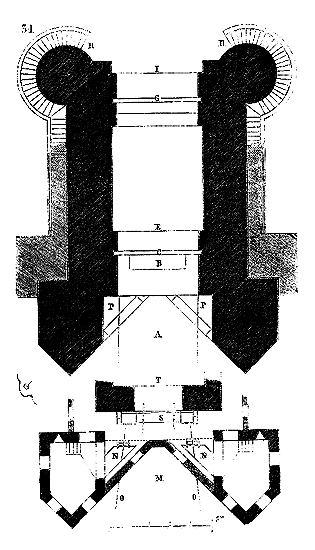

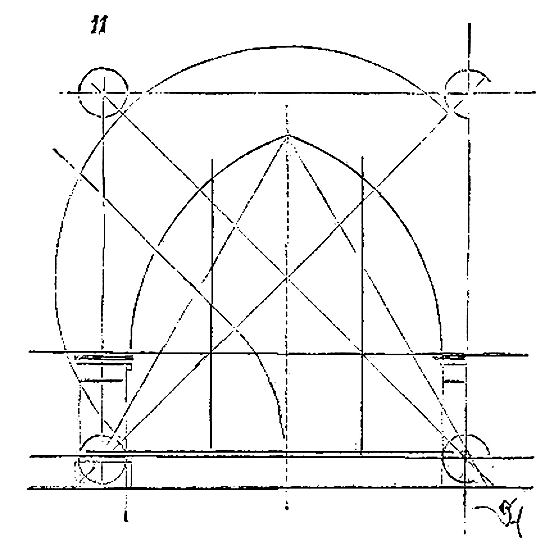

Examinons maintenant le plan du premier étage de ce palais (fig. 12). L'escalier X permettait d'arriver directement de la cour à la grande salle V, possédant une vaste cheminée dont on voit encore les traces à l'extérieur. Cette grande salle était éclairée par de hautes fenêtres terminées de tiers-point, et couverte au moyen d'arcs plein cintre, portant un solivage au-dessus duquel était un étage lambrissé donnant sur le crénelage extérieur. De la grande salle, on pouvait arriver à tous les appartements. Des escaliers à vis permettaient de descendre au rez-de-chaussée sur plusieurs points, ou de monter aux étages supérieurs. On voit qu'on ne pouvait entrer dans la salle octogonale de la tour carrée que par un passage détourné, et de cette salle octogonale on descendait par une trappe dans la salle circulaire du rez-de-chaussée, laquelle servait de chartre ou de cachot. De larges mâchicoulis s'ouvrant au second étage, à la hauteur du crénelage, défendaient le front ab. Ici on reconnaît l'utilité des passages pratiqués en I et en P, sur les deux arcades franchissant la rue K; ils établissaient une communication entre le logis L et celui T de la Madeleine, et entre la tour Saint-Martial U et la chapelle M. Le cloître 23, couvert en terrasse, donnait une promenade d'où l'on pouvait jouir de la vue étrangement pittoresque de tous ces grands bâtiments se découpant les uns sur les autres, surmontés d'un côté par la grosse tour carrée, de l'autre par l'abside colossale de la cathédrale.

Ces constructions sont élevées en belles pierres de Sijean et de Béziers; elles couvrent une surface de 4000 mètres environ, déduction faite des cours, et malgré les nombreuses mutilations qu'elles ont subies, bien que des couvertures plates modernes et sans caractère aient remplacé les anciennes toitures à pentes rapides, bien que des adjonctions misérables, ou l'abandon, aient détruit plusieurs de leurs parties les plus intéressantes, elles ne laissent pas d'en imposer par leur grandeur et leur puissance.

Nous donnons (fig. 13) une vue cavalière de ce palais, prise du côté de la grosse tour carrée (voy. CLOÎTRE, SALLE, TOUR). Mais ce palais des archevêques de Narbonne est un pauvre logis, si on le compare au palais des papes à Avignon. Il est nécessaire, pour faire comprendre l'importance de cette résidence des souverains pontifes, de donner un historique sommaire de leur séjour dans le comtat Venaissin.

Au XIIIe siècle, le rocher d'Avignon, sur lequel devait s'élever le palais des papes, était partie en pâturages, partie couvert d'habitations dominées par l'ancien château ou palais du podestat, non loin duquel s'élevait celui de l'évêque 24. De ces constructions antérieures au séjour des pontifes, l'église Notre-Dame des Doms, servant de cathédrale, existe seule aujourd'hui.

Le pape Clément V vint à Avignon en 1308, et habita le couvent des Frères prêcheurs (dominicains). Clément V était Bertrand de Grotte, archevêque de Bordeaux; ce prélat passait pour être l'ennemi du roi de France, Philippe le Bel. Ce prince eut avec lui une entrevue: «Archevêque, lui dit-il, je puis te faire pape si je veux, pourvu que tu promettes de m'octroyer six grâces que je te demanderai.» Bertrand tomba à ses genoux, et lui répondit: «Monseigneur, c'est à présent que je vois que vous m'aimez plus qu'homme qui vive, et que vous voulez me rendre le bien pour le mal. Commandez et j'obéirai.» Bertrand de Grotte fut élu, et vint s'établir en France, à Avignon.

Jean XXII habita le palais, alors situé sur l'emplacement du palais actuel des papes (1316).

C'est Armand de Via, son neveu, évêque d'Avignon, qui, n'ayant point de palais, acheta le terrain où fut bâti l'archevêché, aujourd'hui occupé par le petit séminaire. Jean XXII, voulant agrandir le palais qu'il habitait, fit démolir la paroisse de Saint-Étienne, qu'il transféra à la chapelle Sainte-Madeleine.

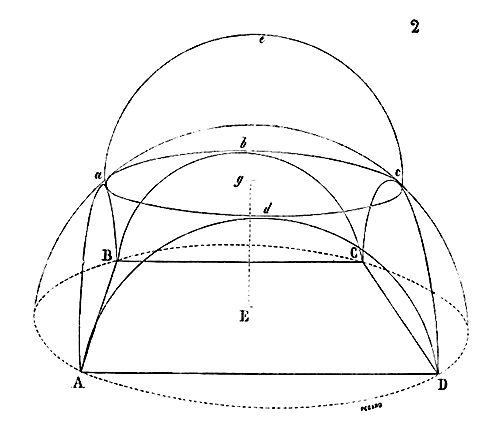

Benoît XII, en 1336, fit démolir du palais tout ce que son prédécesseur avait fait construire, et d'après les plans de l'architecte Pierre Obreri 25, fit bâtir la partie septentrionale du palais apostolique, qu'il termina par la tour de Trouillas. Sous ce pontife, la chambre apostolique acheta le palais qu'avait fait bâtir Armand de Via pour servir d'habitation aux évêques d'Avignon. Clément VI fit construire la façade méridionale du palais des papes et les enceintes du midi qui, dans la suite, servirent à contenir l'arsenal.

C'est en 1347 seulement que la ville d'Avignon et le comtat Venaissin devinrent la propriété des papes. Avignon appartenait à Jeanne de Naples, qui était comtesse de Provence en même temps que reine des Deux-Siciles. Chassée de Naples comme soupçonnée de complicité avec les assassins de son mari, André de Hongrie, Jeanne se réfugia en Provence, et vint se jeter aux pieds de Clément VI. Lorsqu'elle quitta Avignon pour retourner dans ses États d'Italie, elle était déclarée innocente du crime dont la voix publique l'accusait; elle était munie d'une dispense pour épouser son cousin Louis de Tarente, le principal instigateur de l'assassinat d'André. Avignon et le comtat Venaissin appartenaient au pape. Cette cession avait été stipulée au prix de 80000 florins.

Innocent VI acheva la partie méridionale et la grande chapelle supérieure. Urbain V fit tailler dans le roc l'emplacement de la cour principale du palais, et y fit creuser un puits; il fit construire l'aile orientale donnant sur des jardins, et ajouta une septième tour, dite des Anges, aux six déjà bâties.

Grégoire XI part pour Rome en 1376, et meurt en 1378. Ainsi le palais d'Avignon a été le siége de la papauté de 1316 à 1376, pendant soixante ans, sous six papes. La papauté était alors française, élue principalement parmi les prélats gascons et limousins. Les papes français installèrent des candidats de leur choix au sein du sacré collége, et maintinrent leur prédominance pendant la durée du séjour des papes à Avignon. Il ne faut pas oublier ce fait, qui eut, comme nous le verrons tout à l'heure, une influence sur la construction du palais des papes d'Avignon.

Les antipapes, Clément VII et Benoît XIII, occupèrent le palais d'Avignon de 1379 à 1403 (mars).

Benoît XIII fut assiégé dans le palais par le maréchal Boucicaut, le 8 septembre 1398; le siége fut converti en blocus jusqu'après le départ de ce pontife, en 1403. Roderic de Luna, neveu de Benoît XIII, fut de nouveau assiégé, ou plutôt bloqué, par les légats du pape de Rome et par Charles de Poitiers, envoyé par le roi de France en 1409. Il évacua le palais, ainsi que le château d'Oppède, par capitulation en date du 22 novembre 1411.

Le cardinal légat (cardinal de Clermont) fit bâtir, en 1513, l'appartement appelé la Mirande, regardant le midi, et la galerie couverte qui mettait en communication ces appartements avec les tours donnant sur le jardin: c'était là que les vice-légats recevaient leurs visites.

On a tenu dans le palais d'Avignon six conclaves:

Celui pour l'élection de Benoît XII, en 1335; de Clément VI, en 1342; d'Innocent VI, en 1352; d'Urbain V, en 1362; de Grégoire XI, en 1370, et de Benoît XIII, en 1394.

À la suite d'un conflit qui eut lieu entre les gens du pape et ceux du duc de Créquy, ambassadeur de Louis XIV près le saint-siége, les satisfactions demandées à la cour de Rome paraissant insuffisantes, le roi de France fit occuper Avignon par ses troupes, et menaça le souverain pontife d'envoyer un régiment à Rome (1662). Le général Bonaparte, par le traité de Tolentino, obtint la cession des Romagnes et du comtat d'Avignon.

Ainsi, en soixante années, les papes firent bâtir non-seulement cette résidence, dont la masse formidable couvre une surface de 6400 mètres environ, mais encore toute l'enceinte de la ville, dont le développement est de 4,800 mètres.

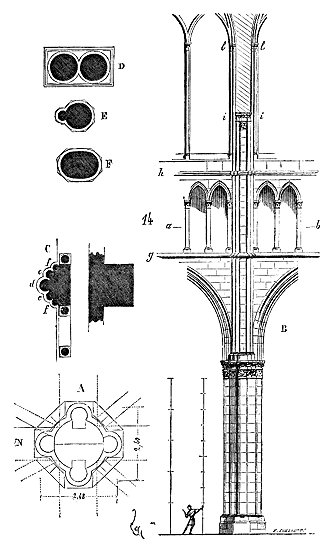

En 1378, un incendie détruisit presque tous les combles du palais des papes 26. En 1413, la grande salle du Consistoire, le quartier des cuisines et celui de la sommellerie furent consumés, malgré la diligence de Marc, neveu du pape Jean XXIII, et qui commandait alors dans cette ville 27.

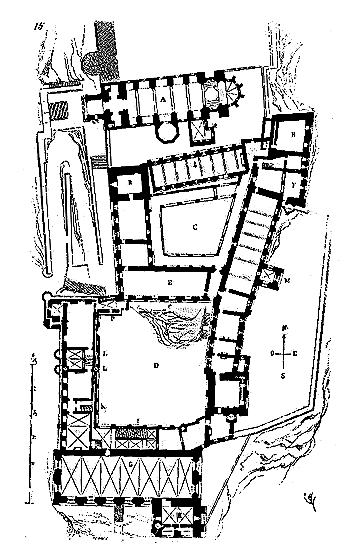

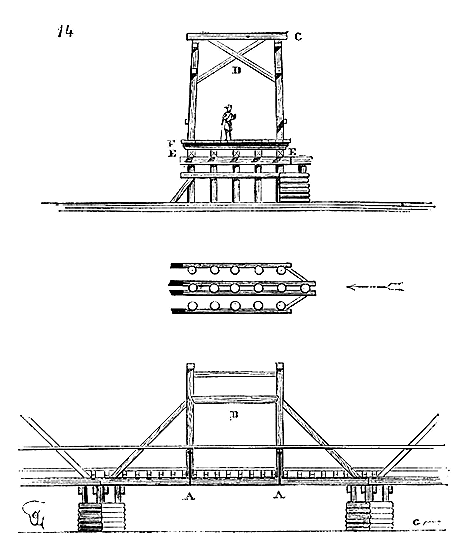

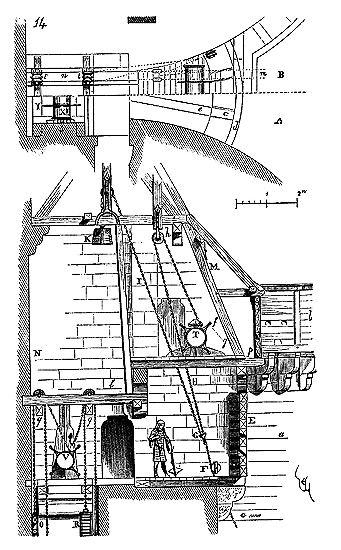

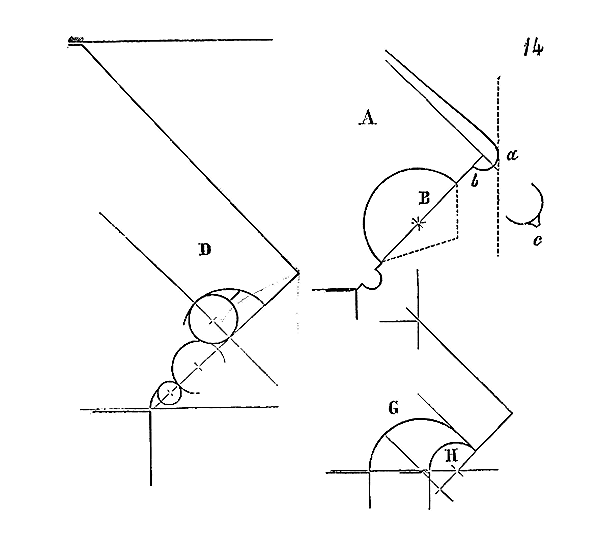

Les documents étendus que M. Achard, archiviste de la préfecture de Vaucluse, a bien voulu réunir pour nous, avec un empressement dont nous ne saurions trop le remercier, ne donnent que le nom d'un architecte dans la construction de cette oeuvre colossale: c'est un certain Pierre Obreri ou Pierre Obrier. Obreri n'est guère un nom italien, mais ce qui l'est encore moins, c'est le monument lui-même. L'architecture italienne du XIVe siècle, soit que nous la prenions dans le sud ou dans le nord de la péninsule, ne rappelle en rien celle du palais des papes. Depuis la tour de Trouillas jusqu'à celle des Anges, dans toute l'étendue de ces bâtiments, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la construction, les profils, les sections de piles, les voûtes, les baies, les défenses, appartiennent à l'architecture française du Midi, à cette architecture gothique qui se débarrasse difficilement de certaines traditions romanes. L'ornementation, très sobre d'ailleurs, rappelle celle de la cathédrale de Narbonne dans ses parties hautes, qui datent du commencement du XIVe siècle. Or, la cathédrale de Narbonne est l'oeuvre d'un architecte français, le même peut-être qui bâtit celle de Clermont en Auvergne, et celle de Limoges, ainsi que peut le faire supposer la parfaite conformité de ces trois plans. Les seuls détails du palais d'Avignon, qui sont évidemment de provenance italienne, ce sont les peintures attribuées à Giotto et à Simon Memmi ou à ses élèves 28. N'oublions pas d'ailleurs que Clément V, qui, le premier, établit le siége apostolique à Avignon, était Bertrand de Grotte, né à Villandrau, près de Bordeaux; que Jean XXII, son successeur, était Jacques d'Euse, né à Cahors; que Benoît XII était Jacques Fournier, né à Saverdun, au comté de Foix; que Clément VI était Pierre Roger, né au château de Maumont, dans le diocèse de Limoges; qu'Innocent VI était Étienne d'Albert, né près de Pompadour, au diocèse de Limoges; qu'Urbain V était Guillaume Grimoald, né à Grisac, dans le Gévaudan, diocèse de Mende, et que Grégoire XI, neveu du pape Clément VI, était, comme son oncle, né à Maumont, au diocèse de Limoges. Que ces papes, qui firent entrer dans le sacré collége un grand nombre de prélats français, et particulièrement des Gascons et des Limousins, eussent fait venir des architectes italiens pour bâtir leur palais, ceci n'est guère vraisemblable; mais les eussent-ils fait venir, qu'il serait impossible toutefois de ne point considérer les constructions du palais des papes d'Avignon comme appartenant à l'architecture des provinces méridionales de la France. Nous insistons sur ce point, parce que c'est un préjugé communément établi que le palais des papes est une de ces constructions grandioses appartenant aux arts de l'Italie. À cette époque, au XIVe siècle, le goût de l'architecture italienne flotte indécis entre les traditions antiques et les influences de France et d'Allemagne, et ce n'est pas par la grandeur et la franchise qu'il se distingue. Les papes établis en France, possesseurs d'un riche comtat, réunissant des ressources considérables, vivant relativement dans un état de paix profonde, sortis tous de ces diocèses du Midi, alors si riches en monuments, ont fait à Avignon une oeuvre absolument française, bien supérieure comme conception d'ensemble, comme grandeur et comme goût, à ce qu'alors on élevait en Italie. Examinons maintenant ce vaste édifice dans toutes ses parties. Nous devons prendre le palais des papes à Avignon tel qu'il existait à la fin du XIVe siècle, c'est-à-dire après les constructions successives faites depuis Clément V jusqu'à Grégoire XI, car il serait difficile de donner les transformations des divers services qui le composent, et de montrer, par exemple, le palais bâti par Jean XXII. Ces immenses bâtiments s'élèvent sur la déclivité méridionale du rocher des Doms, à l'opposite du Rhône; de telle sorte que le rez-de-chaussée de la partie voisine de l'église Notre-Dame, qui est la plus ancienne, se trouve au niveau du premier étage de la partie des bâtiments élevés en dernier lieu, du côté sud, par Urbain V. Si donc nous traçons le plan du rez-de-chaussée du palais des papes, vers sa partie inférieure, nous tombons en pleine roche, en nous avançant vers le nord (fig. 14).

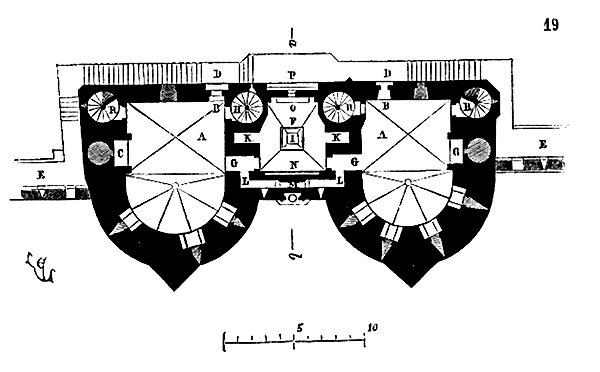

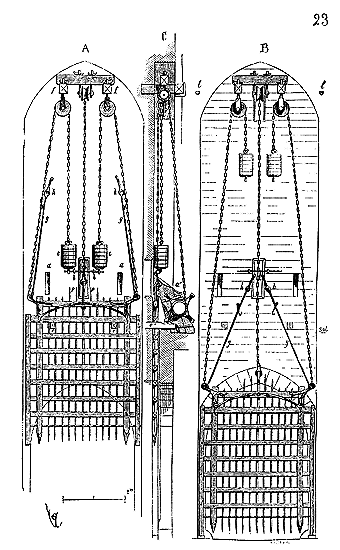

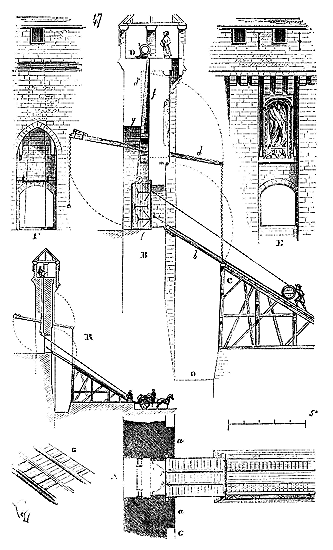

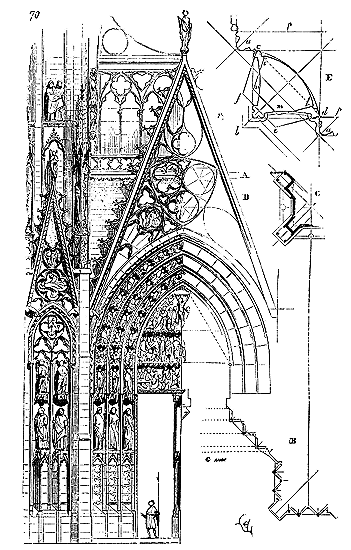

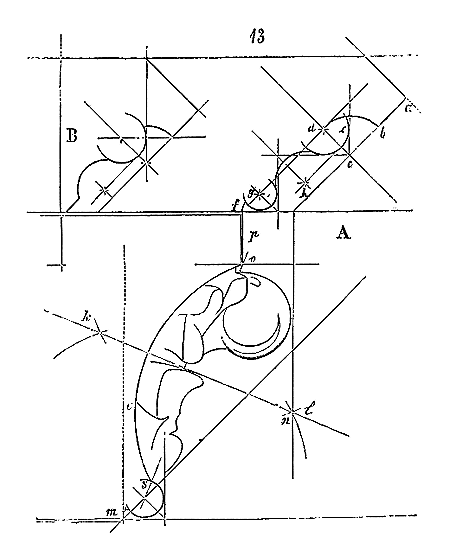

L'entrée d'honneur A s'ouvre sur une esplanade dominant tous les alentours, et autrefois divisée en plusieurs bailles, avec courtines, tour et portes. Cette entrée A est défendue par deux herses, des vantaux et un double mâchicoulis. En avant, donnant sur l'esplanade, l'ouvrage avancé fut remplacé au XVIIe siècle par un mur de contre-garde crénelé. Sous le vestibule d'entrée, à droite, est la porte s'ouvrant dans un vaste corps de garde B, voûté. De la cour d'honneur C on peut se diriger sur tous les points du palais. Du vestibule D on monte aux étages supérieurs par un large et bel escalier à deux rampes, ou bien on entre dans la grande salle basse E et son annexe F, ou, encore dans la salle G. Par le passage H, on descend à l'esplanade orientale I, où l'on pénètre dans les salles K, sous la grosse tour L et son annexe l. Par le petit passage O détourné, on s'introduit dans la grande salle M, laquelle servait de poste et communiquait aux défenses supérieures par un escalier P. En R, est une poterne défendue par un mâchicoulis intérieur, une herse et des vantaux. En S, est une seconde poterne défendue par des mâchicoulis et une herse; en T, un degré qui monte au rez-de-chaussée de la partie du palais bâtie sur le rocher à un niveau plus élevé que le sol de la cour d'honneur. La partie la plus ancienne du palais, la tour de Trouillas est en V, flanquant le rocher et s'élevant au-dessus de toutes les autres tours du palais: c'est le donjon, dont nous ne voyons ici que les soubassements. Un escalier X, desservant cette partie des bâtiments, descend jusqu'au sol de l'esplanade I, et donne entrée sur le mur de défense Z garni de mâchicoulis et d'un chemin de ronde. En N, adossé à ce mur, est un fournil.

Tout ce rez-de-chaussée est voûté et construit de manière à défier le temps et la main des hommes. Du corps de garde B on monte par un escalier à vis aux défenses supérieures de la porte principale A. Un autre escalier Q monte aux appartements donnant sur l'esplanade.

Ainsi qu'on peut le reconnaître, la disposition de rez-de-chaussée est bonne, en ce que, de la cour d'honneur, on arrive directement à tous les points du palais. Observons aussi que les deux poternes R, S, sont percées dans des rentrants, bien masquées et défendues; que les fronts sont flanqués, et que les architectes ont profité de la disposition naturelle du rocher pour établir leurs bâtiments. Des jardins s'étendaient du côté du sud, sur une sorte de promontoire que forme la colline. D'un côté (vers le nord), le rocher des Doms est à pic sur le Rhône, et était de plus défendu par un fort (le fort Saint-Martin). De l'autre (vers le sud), il s'implantait au centre de la ville, et la coupait pour ainsi dire en deux parts. Vers l'ouest, les bailles s'étendaient jusqu'au palais épiscopal, étaient arrêtées par le rempart de la ville, qui descendait jusqu'aux bords du Rhône et se reliait au fort Saint-Martin 29. Des rampes ménagées le long de ce fort descendaient jusqu'à la porte ou châtelet donnant entrée sur le pont Saint-Bénézet, qui traversait le Rhône (voy. PONT). Vers l'est, l'escarpement est abrupt et domine les rues de la cité. L'assiette de ce palais était donc merveilleusement choisie pour tenir la ville sous sa dépendance ou protection, pour surveiller les rives du fleuve précisément au point où il forme un coude assez brusque, pour être en communication avec le mur d'enceinte, et pour sortir au besoin de la cité sans être vu.

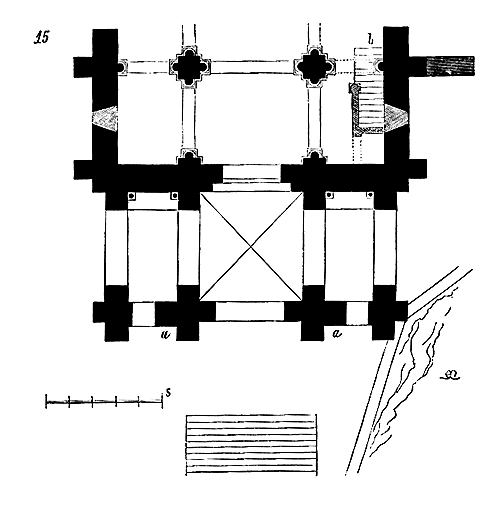

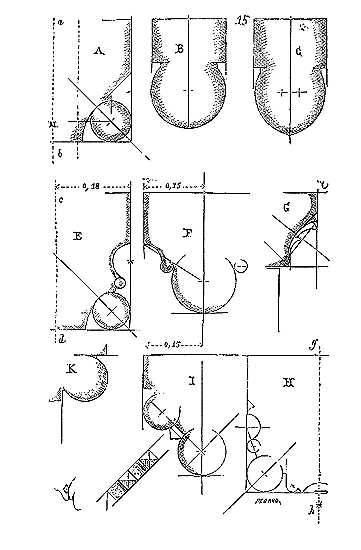

Afin de ne pas multiplier les figures, nous présentons le plan du palais des papes à rez-de-chaussée pour la partie la plus élevée, et au premier étage pour la partie située au-dessus des bâtiments entourant la cour d'honneur. Par le fait, le niveau du rez-de-chaussée des bâtiments supérieurs correspond au niveau d'un étage entresolé, disposé en partie sur le plan donné dans la figure 14.

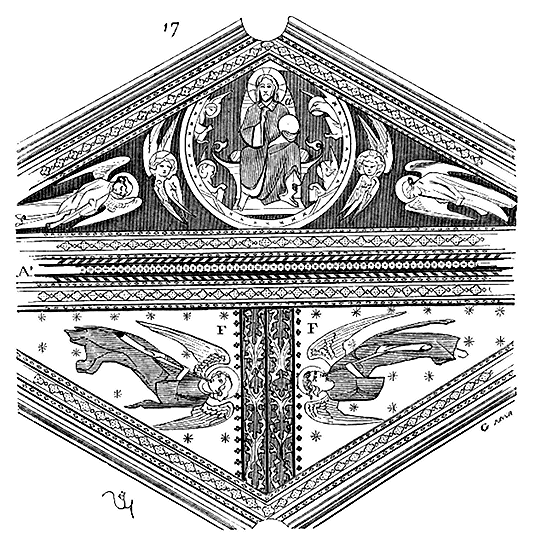

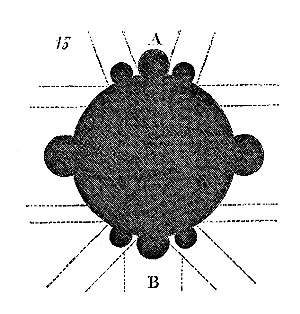

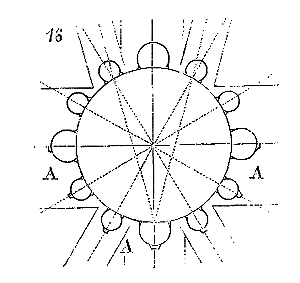

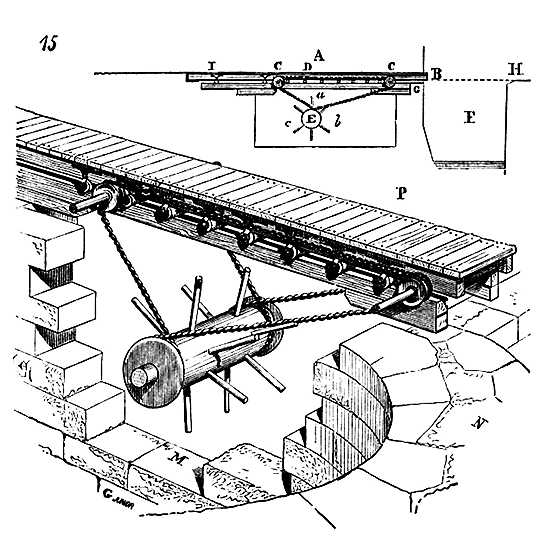

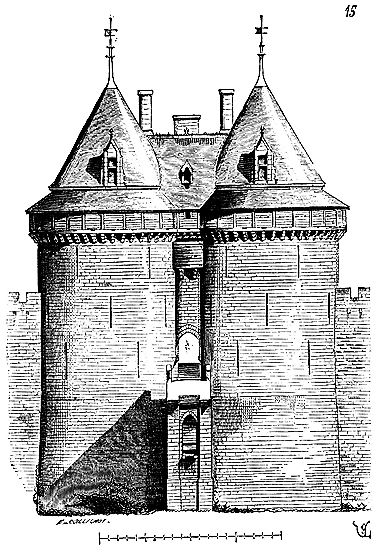

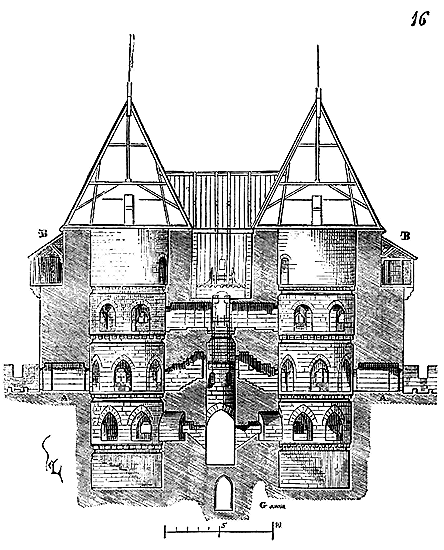

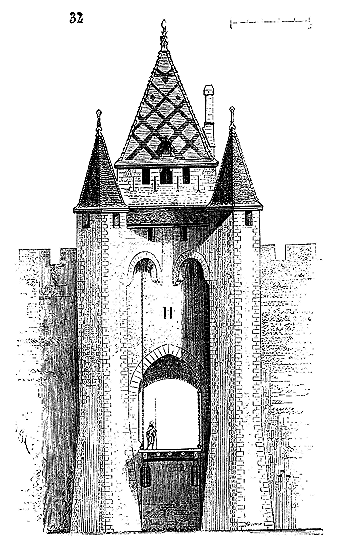

En A (fig. 15), est l'église Notre-Dame des Doms, rétablie dans sa forme première et avant l'adjonction des chapelles qui ont altéré le plan de ce bel édifice. Élevée pendant le XIIe siècle, l'église Notre-Dame des Doms, aujourd'hui encore cathédrale d'Avignon, fut conservée par les papes, et c'est dans son voisinage que les pontifes élevèrent les premières constructions de leur palais, entre autres les tours B et les corps de logis b. S'avançant peu à peu vers le sud et suivant la déclivité du rocher, les papes fermèrent d'abord la cour C, entourée d'un large portique avec étage au-dessus, puis la cour d'honneur D. Il est à remarquer qu'en élevant chaque tour et chaque corps de logis, on les fortifiait, pour mettre toujours les portions terminées du palais à l'abri d'une attaque. Ainsi, le bâtiment E, par exemple, était défendu par des mâchicoulis en e, parce qu'au moment de sa construction, il avait vue directe sur les dehors, la cour d'honneur D et la grande salle G ayant été construites en dernier lieu, ainsi que la tour H.

Sous Urbain V, les appartements du pape se trouvaient au premier étage, autour de la cour d'honneur. Une grande salle (la salle G) entièrement voûtée, servait de chapelle. Ses voûtes étaient couvertes de belles peintures dont il ne reste plus que des fragments. L'escalier d'honneur I donnait entrée dans cette chapelle et dans les appartements des corps de logis à l'occident et au levant. Un couloir de service longe les pièces de l'aile occidentale, est desservi par l'escalier K, communique à la porterie et avec défenses supérieures par les vis L, aboutit au-dessus de la poterne P, et met l'aile occidentale en communication avec le logis E. Un crénelage avec larges mâchicoulis bordait les chambres de l'aile occidentale, au niveau du premier étage, sur le dehors. En F, étaient placées, au premier étage, les grandes cuisines 30. La salle des festins était au-dessus de la salle b, et se trouvait séparée des galeries du cloître par une cour très étroite et très longue; on observera que des mâchicoulis défendent le pied des quatre bâtiments qui entourent ce cloître. Des cloisons, dont nous n'avons pas tenu compte dans ce plan, parce qu'elles ont été changées plusieurs fois de place, divisaient les logis qui entourent le cloître et laissaient des couloirs de service. Ce vaste palais était donc très habitable, toutes les pièces étant éclairées au moins d'un côté. On remarquera aussi que dans l'épaisseur des murs des tours notamment, sont pratiqués des couloirs de service et des escaliers qui mettaient en communication les divers étages entre eux, et pouvaient au besoin faciliter la défense.

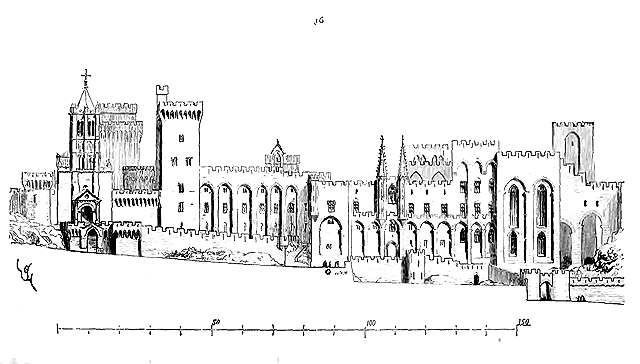

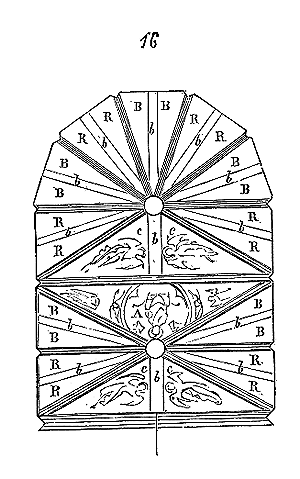

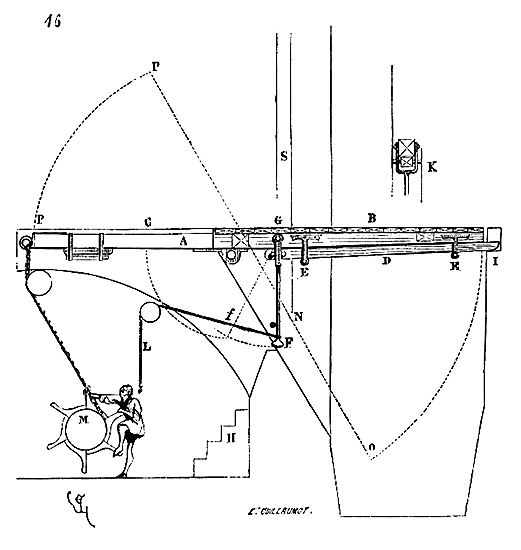

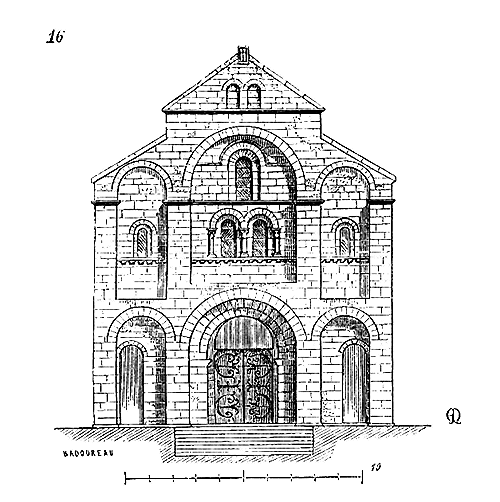

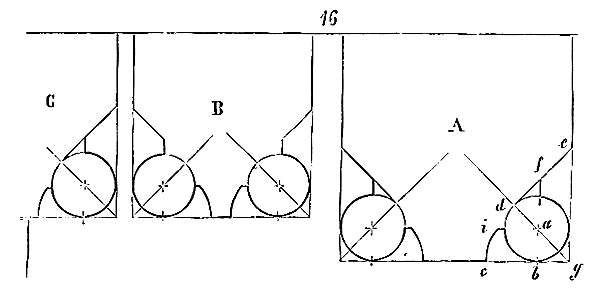

Une élévation prise sur toute l'étendue de la face occidentale fait saisir l'ensemble de ce majestueux palais (fig. 16) qui domine la ville d'Avignon, le cours du Rhône et les campagnes environnantes. Il était autrefois richement décoré de peintures à l'intérieur 31. Mais deux incendies, l'abandon et le vandalisme, ont détruit la plus grande partie des décorations. Quelques plafonds assez richement peints datent du XVIe siècle. L'emmarchement du grand escalier, aujourd'hui délabré et sordide, était fait de marbre ou de pierre polie, ses voûtes étaient peintes. La chapelle était des plus splendides et contenait des monuments précieux: c'est dans ce vaisseau que furent déposés les trophées envoyés au pape en 1340, par le roi de Castille, à la suite de la victoire de Tarifa.

Les deux tourelles qui surmontent la porte d'entrée en forme d'échauguettes ne furent démolies qu'en 1749, parce que (dit un rapport du sieur Thibaut, ingénieur, en date du 29 mars de la même année) elles menaçaient ruine; un tableau déposé dans la bibliothèque d'Avignon et plusieurs gravures nous en ont conservé la forme. Quant aux couronnements des tours, notamment ceux de la tour de Trouillas, ils ne furent complétement détruits qu'au commencement de ce siècle, et sont également représentés dans les tableaux et gravures du XVIIe siècle. Le palais des papes possède sept tours qui sont: 1º la tour de Trouillas, 2º de la Gache 32, 3º de Saint-Jean, 4º de Saint-Laurent, 5º de la Cloche, 6º des Anges 33, 7º de l'Estrapade.

Les légats habitèrent le palais d'Avignon, après le départ de l'antipape Benoît XIII, et y firent quelques travaux, entre autres le cardinal d'Armagnac, en 1569; mais cette vaste habitation était fort délabrée et «fort mal logeable», comme le dit Ch. de Brosses, pendant le dernier siècle. Aujourd'hui, c'est à grand'peine que l'on peut reconnaître les dispositions intérieures à travers les planchers et les cloisons qui coupent les étages, pour loger de la troupe 34.

Ce dernier exemple indique, comme les précédents, que la question de symétrie n'était point soulevée lorsqu'il s'agissait de bâtir des palais pendant le moyen âge. On cherchait à placer les services suivant le terrain ou l'orientation la plus favorable, suivant les besoins, et l'on donnait à chaque corps de logis la forme, l'apparence qui convenaient à sa destination.

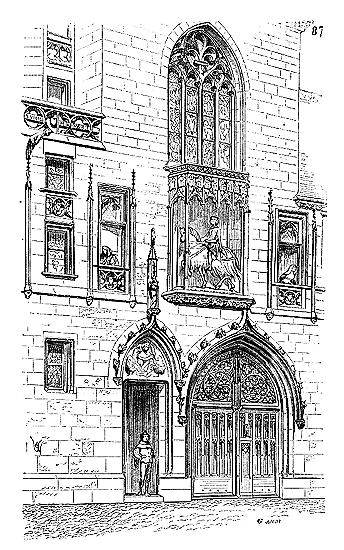

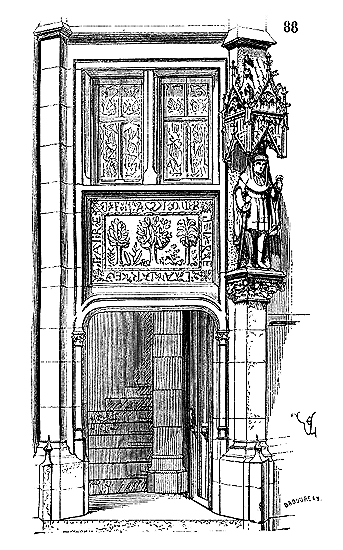

Tous les palais épiscopaux n'avaient pas en France cet aspect de forteresse. Le palais archiépiscopal de Rouen, le palais épiscopal d'Évreux, celui de Beauvais, rebâtis presque entièrement au XVe siècle, ressemblaient fort à des hôtels princiers s'ouvrant sur les dehors par de larges fenêtres, et ne possédant plus de tours de défense. Quant aux rois de France, à dater de la fin du XIVe siècle, lorsqu'ils résidaient dans les villes, ils habitaient des hôtels. À Paris, le roi possédait plusieurs hôtels, et dans la plupart des bonnes villes on avait le logis du roi, qui souvent n'était qu'une résidence très modeste. Les châteaux furent préférés, on y jouissait d'une plus grande liberté. Les troubles qui remplirent la capitale pendant une grande partie du XVe siècle engagèrent les souverains à ne plus se fier qu'à de bonnes murailles à distance de la ville.

Les châteaux du Louvre, de la Bastille, de Vincennes, ceux des bords de la Loire, devinrent la résidence habituelle des rois de France, depuis les guerres de l'indépendance jusqu'au règne de François Ier. Les grands vassaux suivirent en cela l'exemple du souverain, et préféraient leurs châteaux à leurs résidences urbaines, et le nom de palais resta aux bâtiments occupés par les parlements.

Note 1: (retour) Récit des temps mérovingiens, par Augustin Thierry, récit 1er.

Note 2: (retour) Charlemagne avait aussi des palais dans des villes, celui d'Aix entre autres, qui passait pour très beau.«Karles ne torna pas à Saint-Polle martir

N'an son palais plenier, qi fu de marbre bis.»

(La Chanson des Saxons, ch. L.)

Note 3: (retour) Hist. du duché de Valois, par le P. Carlier, prieur d'Andrezy, 1764, t. 1, liv. II, p. 169.

Note 4: (retour) Mallobergium, Malbergium, maison des plaids, lieu où l'on rendait la justice. (Voir Du Cange, Glossaire.)

Note 5: (retour) Ce fut dans cette tour que Montgomery fut enfermé après le tournoi qui fut si fatal à Henri II.

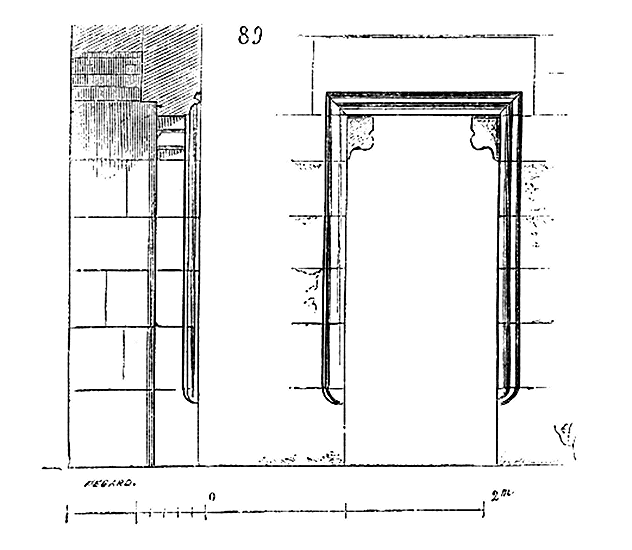

Note 6: (retour) Ainsi que le constatent deux dessins fort curieux, représentant les démolitions du palais avant la construction de la façade actuelle sur la cour du May. Ces dessins, qui appartenaient à M. Lassus, ont été lithographiés pour faire partie d'une monographie du Palais, qui n'a pas été publiée.

Note 7: (retour) Antiquités de Paris.

Note 8: (retour) Voy. l'Hist. topogr. et archéol. de l'anc. Paris, par MM. A. Lenoir et A. Berty (feuille X).

Note 9: (retour) Voyez le grand Plan de Paris à vol d'oiseau, par Mérian, et la Tapisserie de l'hôtel de ville; la Topographie de la Gaule, par Mérian; Livre troisième de la Cosmogr. universelle, Sébastien Munster et Belle-Forest, 1665; le Plan de Gomboust; l'oeuvre d'Israël Sylvestre; la Topographie de la France bibliog. imp.; l'oeuvre de Pérelle (vue du pont au Change); l'Hist. pittor. du Palais de justice, par Sauvan et Schmit, 1825; l'Itinéraire arch. de Paris, par M. le baron de Guilhermy.

Note 10: (retour) Le Livre des faits et bonnes meurs du sage roy Charles, chap. XXXVIII. Christine de Pisan.

Note 11: (retour) Voyez le plan de ce palais dans le Voyage archéol. dans le département de l'Aube par A. F. Arnaud (1837). Ce palais est entièrement rasé.

Note 12: (retour) C'est là, dit M. Ch. de Chergé, dans son Guide du voyageur à Poitiers, que se «trouve la tour historique de Maubergeon (Malhbery, audiences en lieux couverts, Mallobergium), lieu où, dès l'origine, et sous Charlemagne, furent tenues les audiences publiques et rendue la justice, et dont relevèrent depuis tous les fiefs capitaux de la province..... Ce fut dans le palais de Poitiers que le dauphin, fils de France, fut proclamé roi sous le nom de Charles VII (oct. 1422); ce fut là encore que fut interrogée, par les docteurs les plus habiles, Jeanne d'Arc, la Pucelle (mars 1429); ce fut là que s'assemblèrent les parlements de Paris et de Bordeaux, au moment où la France presque entière était anglaise....» Si un monument est historique, c'est bien celui-là.

Note 13: (retour) En effet, les saillies des ornements entourant les fenêtres, les statues décorant les cylindres des tours, auraient gêné beaucoup le service des mâchicoulis, si l'on eût voulu en faire usage en cas d'attaque. M. de Mérindol a bien voulu nous communiquer l'excellent travail qu'il a fait sur le palais de Poitiers, et c'est d'après ses relevés très exacts que nos dessins ont été réduits.

Note 14: (retour) Guizot, Hist. de la civilis. en France, VIIIe leçon.

Note 15: (retour) Le Théâtre des antiquités de Paris, 1612, p. 43.

Note 16: (retour) Sauval, liv. VII.

Note 17: (retour) Voyez la tapisserie de l'hôtel de ville; le Plan Gomboust; le grand Plan de Paris à vol d'oiseau, de Mérian; les vues d'Israël Sylvestre; celles de Pérelle; le Plan de la cité de l'abbé Delagrive; les plans et coupes déposés aux archives de l'Empire et dont M. A. Berty a eu l'obligeance de nous communiquer des calques; une gravure du parvis Notre-Dame, par L. van Merlen, qui montre le couronnement du bâtiment H.

Note 18: (retour) Voyez dans le tome II de l'Architecture civile et domestique de MM. Verdier et Gattois, p. 201, le plan du palais épiscopal.

Note 19: (retour) Cette tourelle existe encore. (Voy. l'Archit. civ. et dom. de MM. Verdier et Cattois, t. I.)

Note 20: (retour) Nous devons ces renseignements historiques à M. Tournal, conservateur du Musée de Narbonne.

Note 21: (retour) Dite aujourd'hui la place aux Herbes.

Note 22: (retour) Cet escalier fut détruit vers 1620, et remplacé par un bel escalier placé dans la tour Y. C'est de 1620 à 1634 que furent élevées de nouvelles façades dans la cour, et que furent arrangés les grands appartements actuellement occupés en partie par le musée de la ville. Nous avons retrouvé les traces des fondations de l'escalier X.

Note 23: (retour) On désignait ainsi ce passage, parce que sous l'arcade I était suspendue une ancre, comme signe des droits que les archevêques possédaient sur le port de Narbonne.

Note 24: (retour) «Item civitas (Avenionis) habet patuum quod est juxta cimeterium Sancti Benedicti usque ad rupem castricum pertinentiis suis usque ad Rhodanum et usque ad domos que possidentur pro Hugone Bertrando et sicut protenditur usque adstare Bertrandi Hugonis et usque ad cimeterium ecclesie Beate Marie et usque ad ecclesiam beate Marie de Castro.» (Bibl. d'Avignon, fonds Requien, cartul. des statuts. Invent. des biens de la républ. d'Avignon, fait en 1234 par le podestat Parceval de Doria.)--Communiqué par M. Achard, archiviste de la préfecture de Vaucluse.

Note 25: (retour) Ou Pierre Obrier, selon les Annales d'Avignon, t. III.--Manuscrit donné au musée d'Avignon par M. Requien; comm. par M. Achard, archiviste de la préfecture.

Note 26: (retour) On voit encore aujourd'hui les traces de ce sinistre dans les parties supérieures de l'édifice. «L'an 1378, à l'heure du trépas du pape Grégoire XI à Rome, selon les vieux documents de Provence, le palais d'Avignon s'embrasa par telle fureur, qu'il ne fut jamais au pouvoir des hommes, quel secours qui de toute part y arrivât, de l'éteindre ni arrêter, que la plus grande partie de ce grand et superbe édifice ne fût arse dévorée et mise en consommation par les flammes, ainsi que j'en ai moi-même encore vû les marques et vestiges dans cette fière et hautaine masse de pierres.» (Nostradamus, Hist. de Provence, p. 437.)

Note 27: (retour) Journal d'un habitant d'Avignon, cité par Gaufridi (Hist. de Provence).

Note 28: (retour) Il est bon d'observer ici que Giotto était mort à l'époque où s'élevait le palais des papes. Les seules peintures que l'on pourrait lui attribuer sont celles que l'on voyait, il y a quelques années, sous le porche de Notre-Dame des Doms. Mais quand elles furent faites, les papes n'étaient pas à Avignon.

Note 29: (retour) Ce fort fut détruit, en 1650, par l'explosion de la poudrière qu'il contenait.

Note 30: (retour) Ce sont ces cuisines que l'on montre comme étant une salle d'exécution à huis clos et une chambre de torture.

Note 31: (retour) Il ne reste de ces peintures que des traces dans la grande chapelle, et dans deux des salles de la tour dite aujourd'hui de la Justice, M.

Note 32: (retour) Ce nom lui venait de ce qu'elle servait de guette. Du haut de la tour de la Gache la plus voisine de la façade de Notre-Dame des Doms et la plus élevée, (voyez sur la façade) on donnait, à son de trompe, le signal du couvre-feu, on avertissait les habitants en cas d'incendie ou d'alarme.

Note 33: (retour) C'est la tour située entre la porte et la grande chapelle (voyez la façade).

Note 34: (retour) L'empereur Napoléon III a donné l'ordre, lors de son passage à Avignon, en 1860, de bâtir une caserne dans la ville, afin de pouvoir débarrasser et réparer ce magnifique palais.

PALIER, s. m. Repos ménagé entre les volées d'un escalier (voy. ESCALIER).

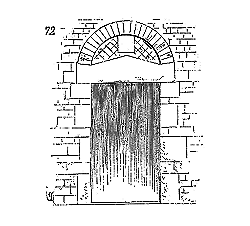

PALISSADE, s. f. Palis, Plaseis, Pel, Peus, Picois. Enceinte formée de pieux fichés en terre et aiguisés à leur partie supérieure.

Beaucoup de bourgades, de villages et d'habitations rurales, manoirs, granges, etc., n'étaient, pendant le moyen âge, fermés que de palissades. Les dépendances des châteaux, basses-cours, jardins, garennes, n'avaient souvent d'autre défense qu'une palissade avec haie vive.

Il était d'usage aussi de planter des palissades au pied des remparts des villes, de manière à laisser entre la muraille et l'enceinte de pieux un espace servant de chemin de ronde, de lice, ainsi qu'alors on appelait ces espaces. C'était un moyen d'empêcher les assaillants de saper le pied des remparts, lorsqu'il n'y avait pas de fossés, de prolonger la défense, et de permettre aux assiégés de faire des sorties. Lorsqu'une troupe investissait un château ou une ville fortifiée, il y avait d'abord de furieux combats livrés pour s'emparer des palissades et des lices, afin de pouvoir attacher les mineurs aux murs, ou faire approcher les galeries et tours roulantes.

Ces ouvrages de bois autour des places avaient souvent une grande importance; ils formaient de véritables barbacanes, ou défendaient de longues caponnières. Les assiégés faisaient du mieux qu'ils pouvaient pour les conserver, car ces palissades forçaient les assaillants à étendre leur contrevallation, permettaient l'entrée des secours et des provisions, et rendaient la défense du haut des remparts plus efficace en ce qu'elle découvrait un champ plus étendu. (Voy. ARCHITECTURE MILITAIRE, SIÉGE.)

Note 35: (retour) Li Romans d'Alixandre: Combat de Perdicas et d'Akin. Édit. de Stuttgard, 1846, p. 140.

Note 36: (retour) Ibid.: Message à Darius, p. 251.

Note 37: (retour) Le Roman de Rou, vers 2600.

Note 38: (retour) Ibid., vers 2628.

Note 39: (retour) Ibid., vers 7352.

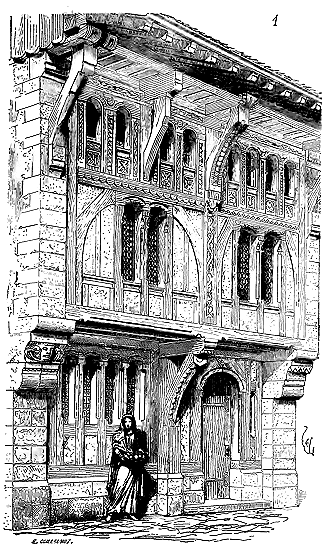

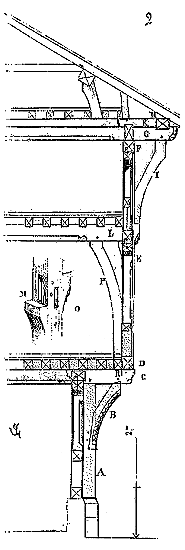

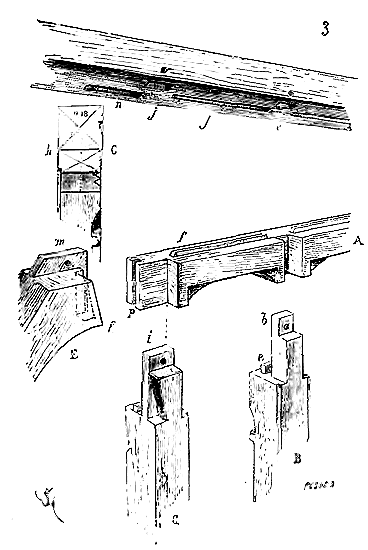

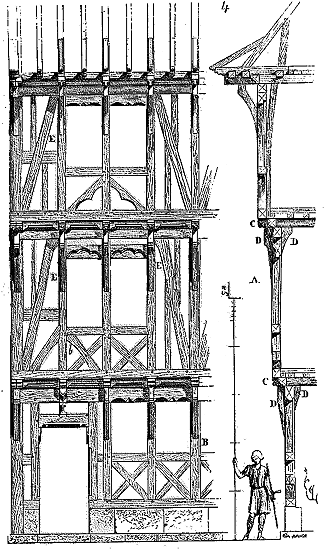

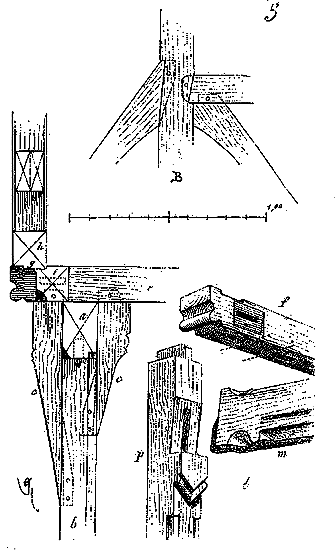

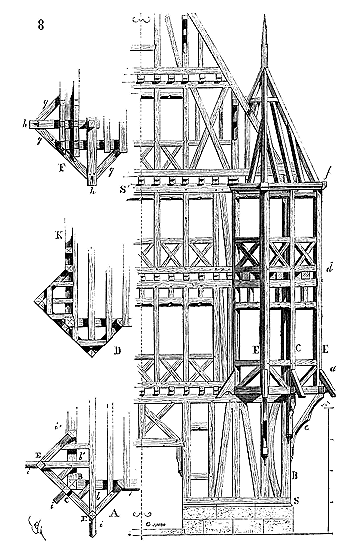

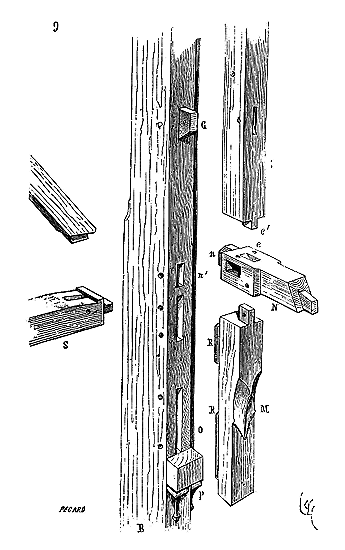

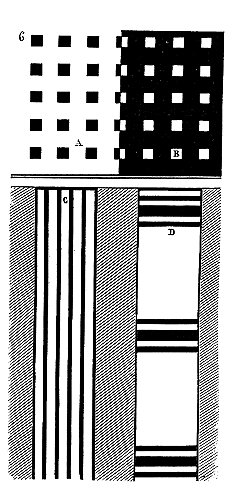

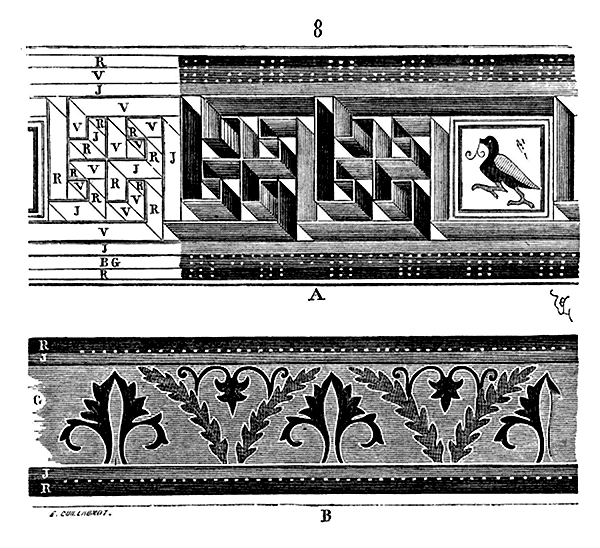

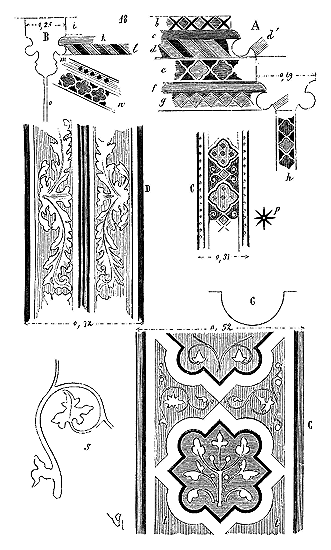

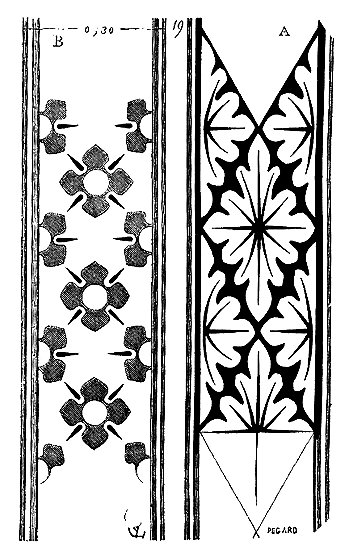

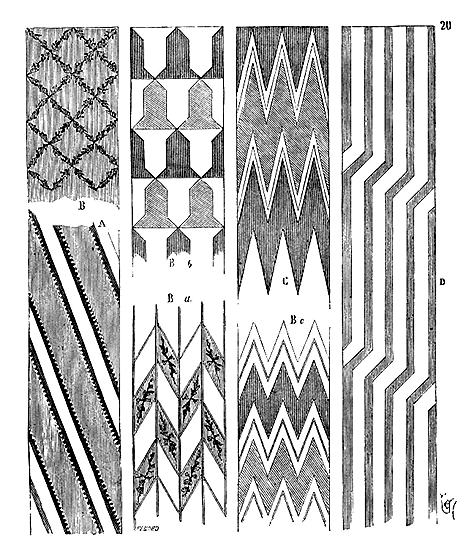

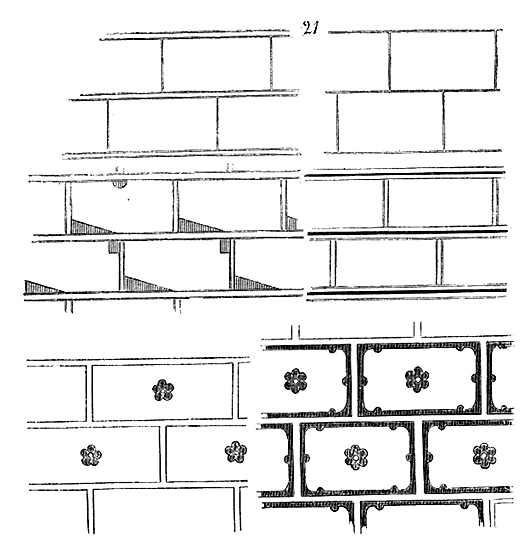

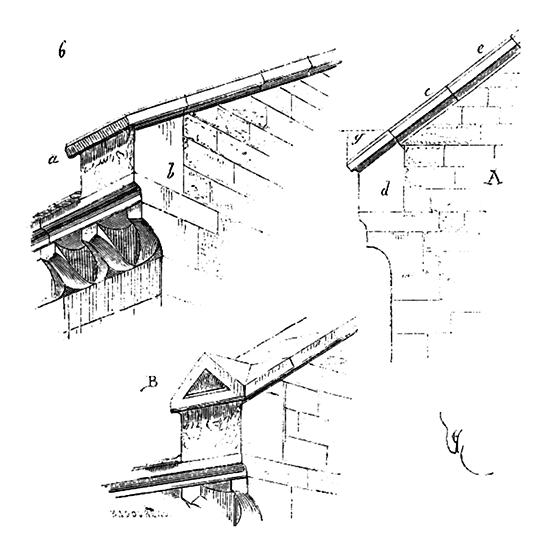

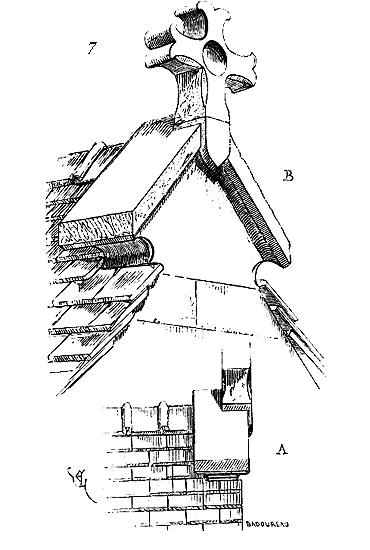

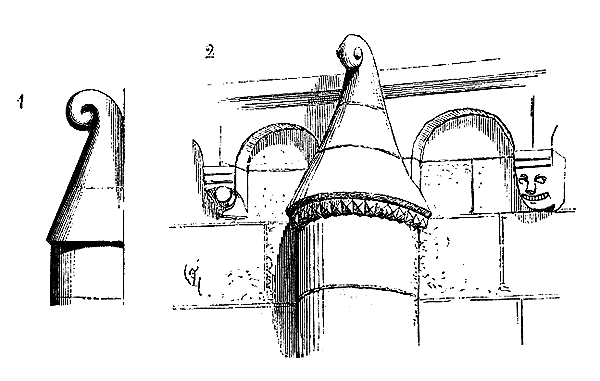

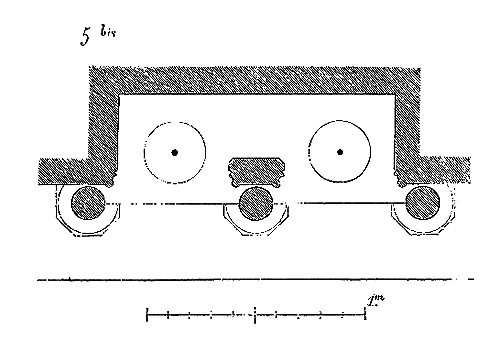

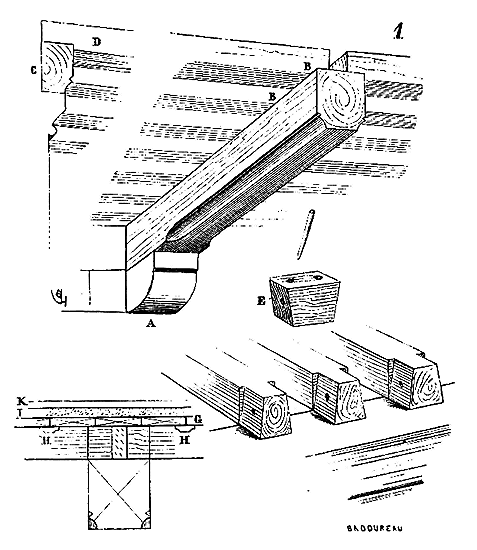

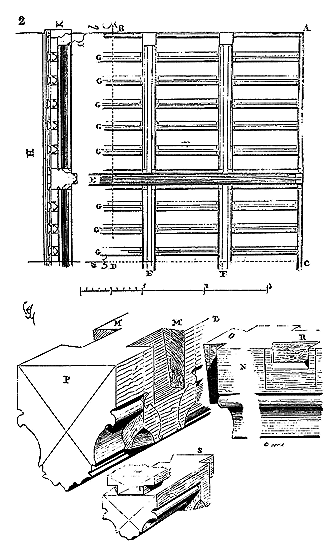

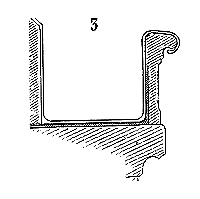

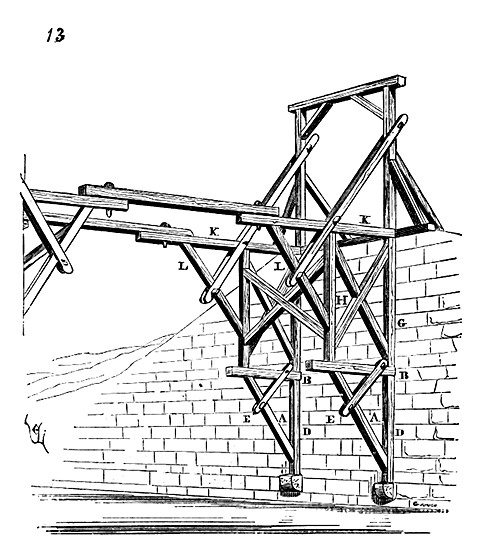

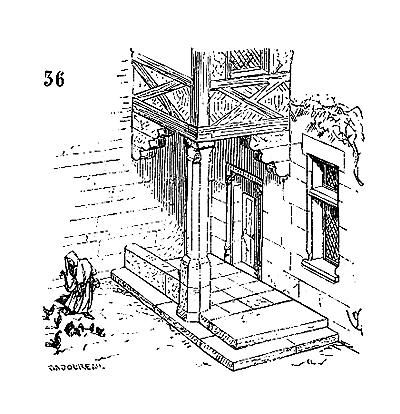

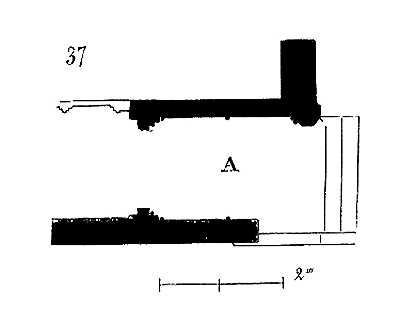

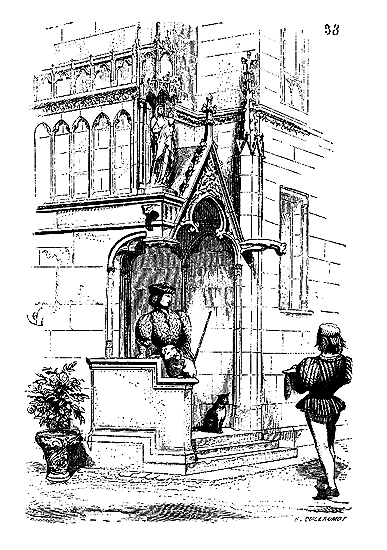

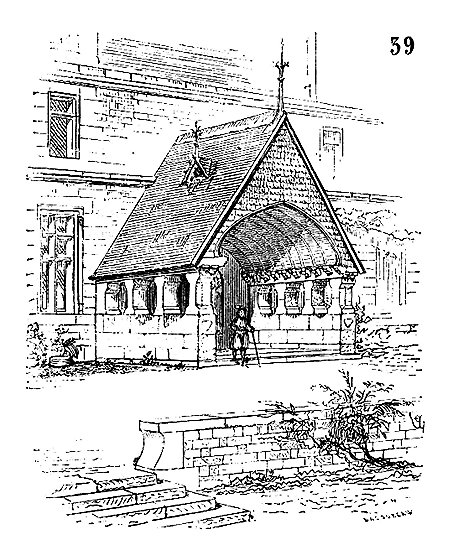

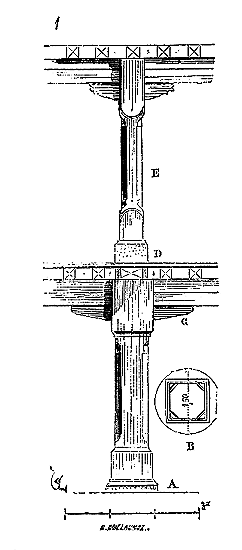

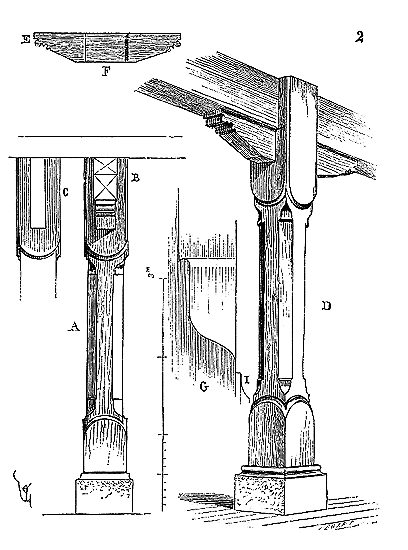

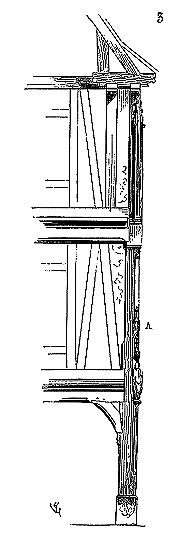

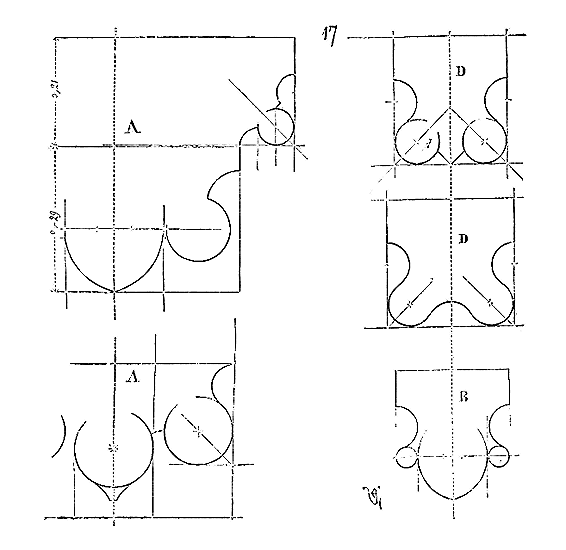

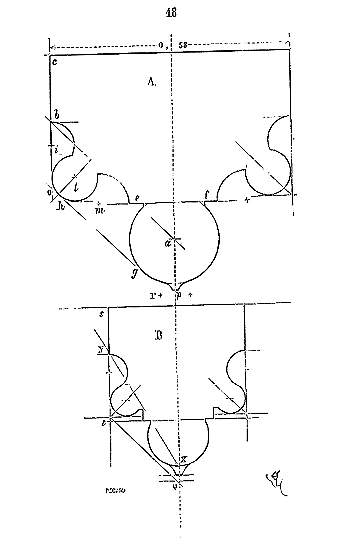

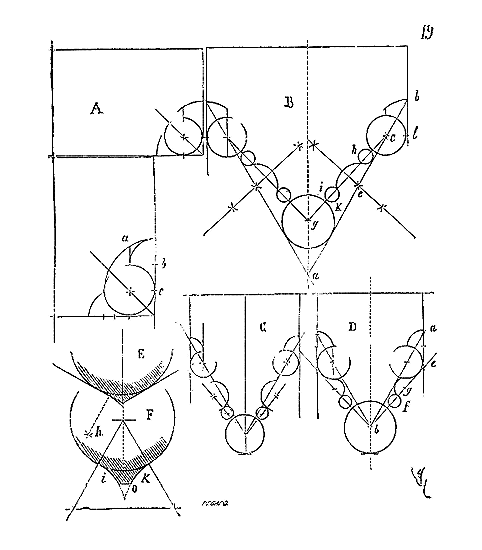

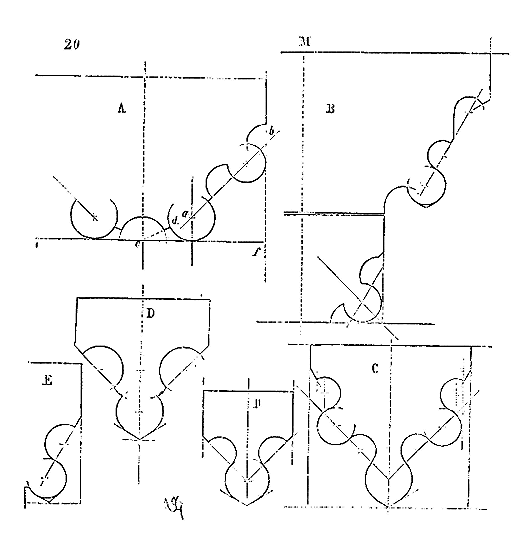

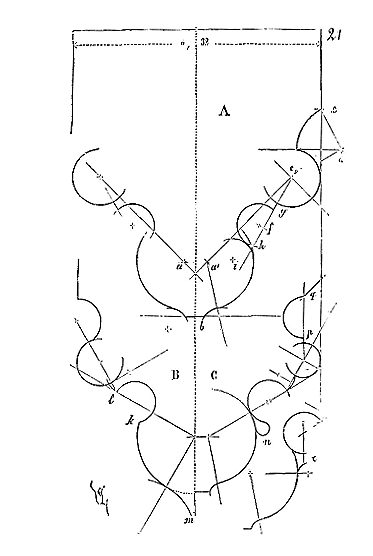

PAN DE BOIS, s. m. Ouvrage de charpenterie, composé de sablières hautes et basses, de poteaux, de décharges et de tournisses, formant de véritables murs de bois, soit sur la face des habitations, soit dans les intérieurs, et servant alors de murs de refend. Aujourd'hui, en France, il est interdit de placer des pans de bois sur la voie publique, dans les grandes villes, afin d'éviter la communication du feu d'un côté d'une rue à l'autre. Par la même raison, il n'est pas permis d'élever des murs mitoyens en pans de bois. Mais jusqu'au dernier siècle, l'usage des pans de bois, dans les villes du Nord particulièrement, était très fréquent. L'article MAISON signale un certain nombre d'habitations dont les murs de face sont en tout ou partie des pans de bois très heureusement combinés. Ce moyen avait l'avantage de permettre des superpositions d'étages en encorbellement, afin de laisser un passage assez large sur la voie publique et de gagner de la place dans les étages supérieurs. Il était économique et sain, car, à épaisseur égale, un pan de bois garantit mieux les habitants d'une maison des variations de la température extérieure qu'un mur de brique ou de pierre. Il n'est pas de construction à la fois plus solide, plus durable et plus légère. Aussi emploie-t-on encore habituellement les pans de bois dans les intérieurs des cours, seulement, au lieu de les laisser apparents, comme cela se pratiquait toujours pendant le moyen âge, on les couvre d'un enduit, qui ne tarde, guère à échauffer les bois et à les pourrir; mais on simule ainsi une construction de pierre ou tout au moins de moellon enduit.

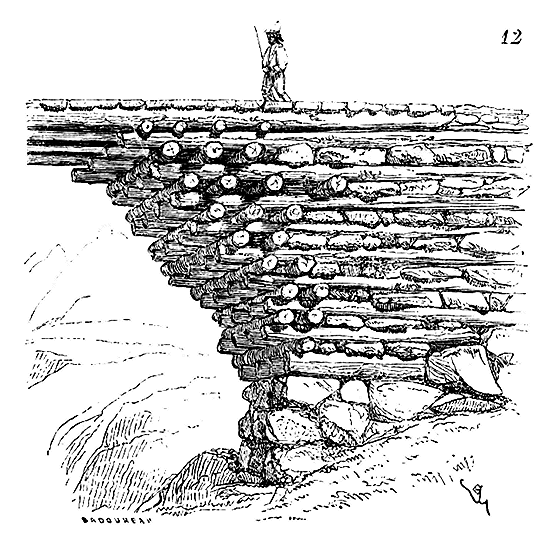

On ne saurait donner le nom de pan de bois aux empilages horizontaux de troncs d'arbres équarris; cette sorte de structure n'appartient pas à l'art du charpentier; on ne la voit employée que chez certains peuples, et jamais elle ne fut admise sur le territoire de la France, à dater de l'époque gallo-romaine. Les Gaulois, au dire de César, élevaient quelques constructions, notamment des murs de défense, au moyen de longrines de bois alternées avec des pierres et des traverses; mais il ne paraît pas que cette méthode ait été employée pendant le moyen âge, et elle n'a aucun rapport avec ce que nous appelons un pan de bois.

Le pan de bois, par la combinaison de ses assemblages, exige en effet des connaissances étendues déjà de l'art du charpentier, et ne se rencontre que chez les populations qui ont longtemps pratiqué cet art difficile. Les Romains étaient d'habiles charpentiers, et savaient en peu de temps élever des ouvrages de bois d'une grande importance. Employant des bois courts comme plus maniables, ils les assemblaient solidement, et pouvaient au besoin s'élever à de grandes hauteurs 40. Les peuples du Nord, et particulièrement des Normands, excellents charpentiers, mêlèrent à ces traditions antiques de nouveaux éléments, comme par exemple l'emploi des bois de grandes longueurs et des bois courbes, si fréquemment usités dans la charpenterie navale; ils adoptèrent certains assemblages dont les coupes ont une puissance extraordinaire, comme pour résister aux chocs et aux ébranlements auxquels sont soumis les navires, et jamais ils n'eurent recours au fer pour relier leurs ouvrages de bois.

Prodigues d'une matière qui n'était pas rare sur le sol des Gaules, les architectes romans, lorsqu'ils élevaient des pans de bois, laissaient peu de place aux remplissages, et se servaient volontiers de pièces, sinon très épaisses, au moins très larges, débitées dans des troncs énormes, et formant par leur assemblage une lourde membrure, n'ayant guère d'espaces vides entre elles que les baies nécessaires pour éclairer les intérieurs.

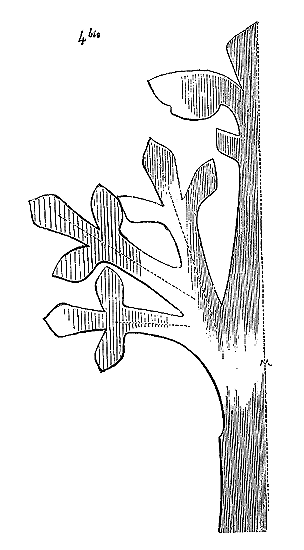

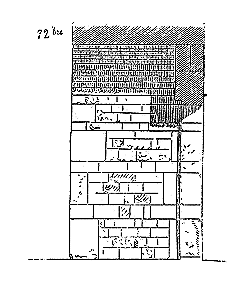

L'assemblage à mi-bois fortement chevillé était un de ceux qu'on employait le plus souvent à ces époques reculées. On composait ainsi de véritables panneaux rigides qui entraient en rainure dans les sablières hautes et basses. Rarement, à cette époque, plaçait-on des poteaux corniers aux angles, et les pans de bois étaient pris entre les deux jambes-étrières de murs de maçonnerie qui formaient pignons latéralement; en un mot, le pan de bois de face d'une maison n'était qu'une devanture rehaussée de couleurs brillantes cernées de larges traits noirs. Bien entendu, ces constructions, antérieures au XIIIe siècle, ont depuis longtemps disparu, et c'est à peine si, dans quelques anciennes villes françaises, on en trouvait des débris il y a une trentaine d'années; encore fallait-il les chercher sous des lattis récents, ou les recueillir pendant des démolitions. C'est ainsi que nous avons pu, en 1834, dessiner à Dreux, pendant qu'on la jetait bas, les fragments d'une maison de bois, qui paraissait dater du milieu du XIIe siècle. Cette maison, exhaussée au XVe siècle, ne se composait primitivement que d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage en encorbellement et d'un galetas. L'ancien comble, disposé avec égoût sur la rue, n'existait plus, et l'étage du galetas avait été surmonté d'un haut pignon de bois recouvert de bardeaux. Des fenêtres anciennes, il ne restait que les linteaux avec entailles intérieures, indiquant le passage, à mi-bois, des pieds-droits.