.

DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DE

L'ARCHITECTURE

FRANÇAISE

DU XIe AU XVIe SIÈCLE

PAR

M. VIOLLET-LE-DUC

ARCHITECTE DU GOUVERNEMENT

INSPECTEUR-GÉNÉRAL DES ÉDIFICES DIOCÉSAINS

TOME DEUXIÈME.

PARIS

B. BANCE, ÉDITEUR

RUE BONAPARTE, 13.

1854

L'auteur et l'éditeur se réservent le droit de faire traduire et reproduire cet ouvrage

dans les pays où la propriété des ouvrages français est garantie par des traités.

(Suite).

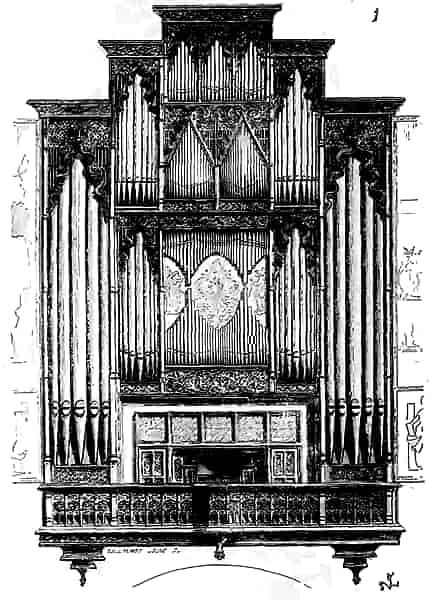

ARTS (libéraux), s. m. p. Les monuments des XIIe et XIIIe siècles représentent fréquemment les sept arts libéraux. La belle encyclopédie manuscrite intitulée: Hortus deliciarum, composée au XIIe siècle par Herrade de Landsberg, abbesse du monastère de Hohenbourg (sainte Odile), en Alsace, et conservée à la Bibliothèque de Strasbourg 1, renferme parmi ses vignettes une personnification de la philosophie et des sept arts libéraux. La figure principale, la Philosophie, est représentée assise; sept sources sortent de sa poitrine; ce sont les sept arts libéraux: la Grammaire, la Rhétorique, la Dialectique, la Musique, l'Arithmétique, la Géométrie et l'Astronomie. Cette figure, qui occupe le centre de la vignette, est couronnée d'un bandeau duquel sortent trois têtes; les trois noms: «Ethica, Logica, Physica,» les surmontent; sous ses pieds, Socrate et Platon écrivent; cette légende les accompagne: Naturam universoe rei queri docuit philosophia. Autour du cercle qui inscrit le sujet principal sont tracés les sept compartiments dans lesquels ses sept arts sont figurés. Au sommet, la Grammaire est représentée tenant des verges et un livre; en suivant de gauche à droite, la Rhétorique tient un style et des tablettes; la Dialectique, une tête de chien, caput canis, et cette légende: Argumenta sino concurrere more canino. La Musique porte une harpe, cithara; devant elle est une sorte de viole, nommée lira; derrière elle une vielle désignée par le mot organistrum. L'Arithmétique porte une verge demi-circulaire à laquelle sont enfilées des boules noires, sorte d'abaque encore en usage en Orient; la Géométrie, un compas et une règle. L'Astronomie tient un boisseau plein d'eau, probablement pour observer les astres par réflexion; au-dessus du boisseau sont figurés des astres. Quatre poëtes païens sont assis sous le cycle des arts; ils tiennent des plumes et des canifs ou grattoirs; sur leur épaule un oiseau noir (l'esprit immonde) semble les inspirer.

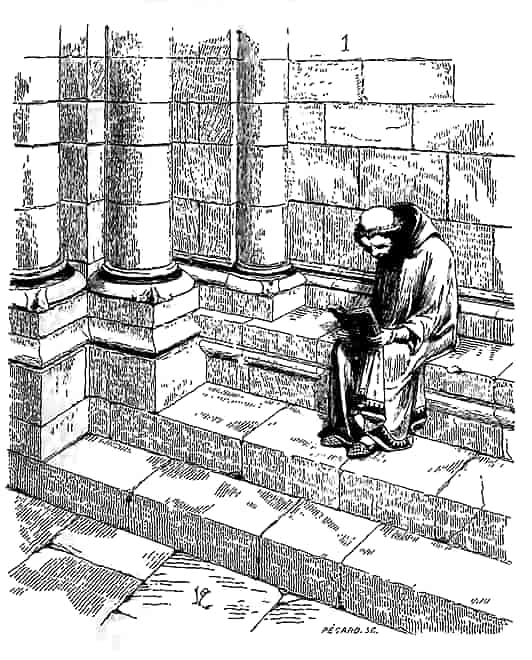

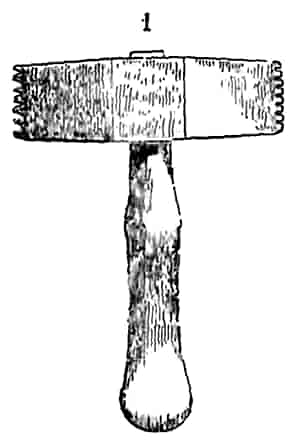

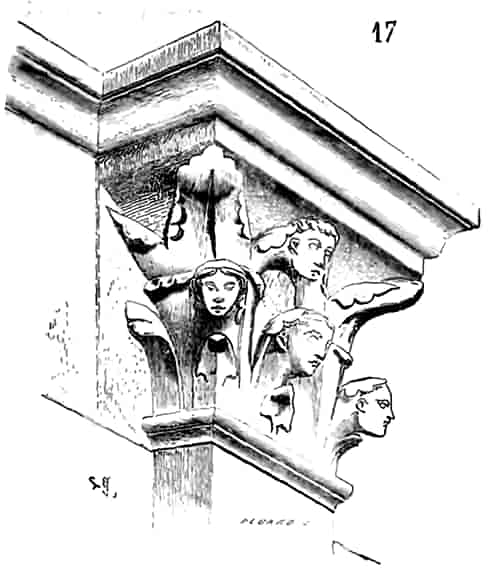

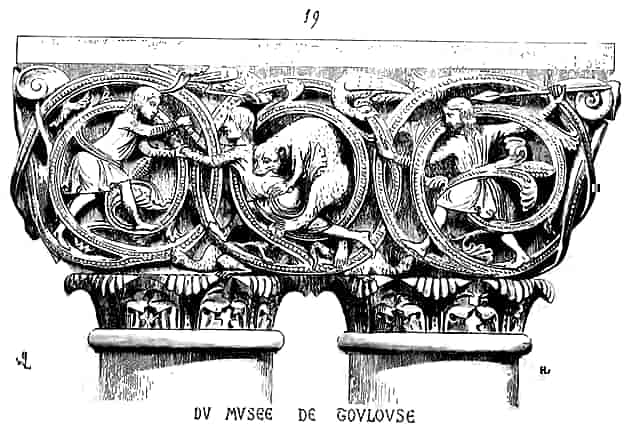

La porte de droite de la façade occidentale de la cathédrale de Chartres présente, sculptés dans ses voussures, les arts libéraux. Chaque science ou chaque art est personnifié par une femme assise; au-dessous d'elle, un homme est occupé à écrire sur un pupitre (scriptionale) posé sur ses genoux. M. l'abbé Bulteau, dans sa Description de la cathédrale de Chartres 2, désigne chacune de ces figures; et en effet la plupart d'entre elles, sinon toutes, sont faciles à reconnaître aux attributs qui les accompagnent. La Musique frappe d'un marteau trois clochettes; sur ses genoux est posée une harpe à huit cordes; des violes sont suspendues à ses côtés. Sous la Musique, Pythagore écrit; il tient un grattoir de la main gauche. L'Arithmétique porte dans sa main droite un dragon ailé, et dans sa gauche un sceptre. Gerbert écrit sous sa dictée; il trempe sa plume dans son écritoire. La Rhétorique discourt; Quintilien, placé au-dessous d'elle, taille sa plume. La Géométrie tient un compas et une équerre; Archimède écrit. La Philosophie tient un livre ouvert sur ses genoux. Platon semble parler. L'Astronomie regarde le ciel et porte un boisseau, comme dans le manuscrit d'Herrade. Ptolémée tient dans chaque main un objet cylindrique. La Grammaire tient dans sa droite une verge, un livre ouvert dans sa gauche; deux écoliers sont accroupis à ses pieds: l'un étudie, l'autre tend la main pour recevoir une correction; sa figure est grimaçante. Sous la Grammaire, Chilon écrit. Nous donnons (1) la copie de cette dernière sculpture du XIIe siècle, remarquablement traitée. Chilon est fort attentif; penché sur son pupitre, il se sert du grattoir; à sa droite, des plumes sont posées sur un râtelier.

Chaque science ou chaque art est personnifié par une femme assise; au-dessous d'elle, un homme est occupé à écrire sur un pupitre (scriptionale) posé sur ses genoux. M. l'abbé Bulteau, dans sa Description de la cathédrale de Chartres 2, désigne chacune de ces figures; et en effet la plupart d'entre elles, sinon toutes, sont faciles à reconnaître aux attributs qui les accompagnent. La Musique frappe d'un marteau trois clochettes; sur ses genoux est posée une harpe à huit cordes; des violes sont suspendues à ses côtés. Sous la Musique, Pythagore écrit; il tient un grattoir de la main gauche. L'Arithmétique porte dans sa main droite un dragon ailé, et dans sa gauche un sceptre. Gerbert écrit sous sa dictée; il trempe sa plume dans son écritoire. La Rhétorique discourt; Quintilien, placé au-dessous d'elle, taille sa plume. La Géométrie tient un compas et une équerre; Archimède écrit. La Philosophie tient un livre ouvert sur ses genoux. Platon semble parler. L'Astronomie regarde le ciel et porte un boisseau, comme dans le manuscrit d'Herrade. Ptolémée tient dans chaque main un objet cylindrique. La Grammaire tient dans sa droite une verge, un livre ouvert dans sa gauche; deux écoliers sont accroupis à ses pieds: l'un étudie, l'autre tend la main pour recevoir une correction; sa figure est grimaçante. Sous la Grammaire, Chilon écrit. Nous donnons (1) la copie de cette dernière sculpture du XIIe siècle, remarquablement traitée. Chilon est fort attentif; penché sur son pupitre, il se sert du grattoir; à sa droite, des plumes sont posées sur un râtelier.

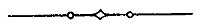

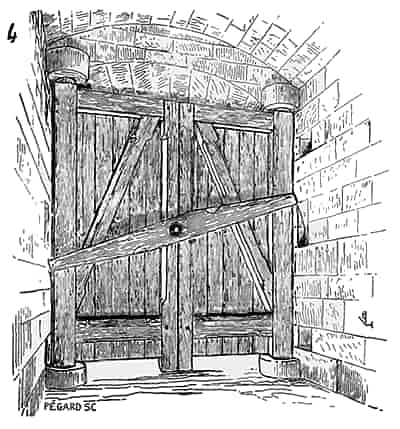

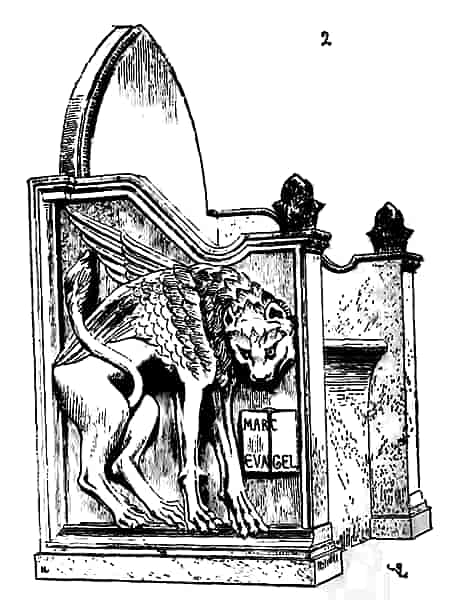

Les arts libéraux ne sont pas toujours seulement au nombre de sept. On les rencontre figurés en plus ou moins grand nombre. À la porte centrale de la cathédrale de Sens, qui date de la fin du XIIe siècle, les arts et les sciences sont au nombre de douze; malheureusement, la plupart de ces bas-reliefs, sculptés dans le soubassement de gauche, sont tellement mutilés, qu'on ne peut les désigner tous. On distingue la Grammaire; la Médecine (probablement), représentée par une figure tenant des plantes; la Rhétorique, qui semble discourir; la Géométrie; la Peinture, dessinant sur une tablette posée sur ses genoux; l'Astronomie (2); la Musique; la Philosophie ou la Théologie (3); la Dialectique (?) (4). Sous chacune de ces figures est sculpté un animal réel ou fabuleux, ou quelque monstre prodigieux, ainsi qu'on peut le voir dans la fig. 4. On distingue un lion dévorant un enfant, un chameau, un griffon, un éléphant portant une tour, etc. Il ne faut pas oublier que l'esprit encyclopédique dominait à la fin du XIIe siècle, et que dans les grands monuments sacrés tels que les cathédrales, on cherchait à résumer toutes les connaissances de l'époque. C'était un livre ouvert pour la foule, qui trouvait là, sur la pierre, un enseignement élémentaire. Dans les premiers livres imprimés à la fin du XVe siècle ou au commencement du XVIe, tels que les cosmographies par exemple, on reproduisait encore un grand nombre de ces figures que nous voyons sculptées sur les soubassements de nos cathédrales, et qui étaient destinées à familiariser les intelligences populaires non-seulement avec l'histoire de l'ancien et du nouveau Testament, mais encore avec la philosophie et ce qu'on appelait alors la physique, ou les connaissances naturelles. Dans la Cosmographie universelle de Sébastien Munster 3, nous trouvons des gravures sur bois qui reproduisent les singularités naturelles sculptées dans beaucoup de nos églises du XIIe siècle; et pour n'en citer qu'un exemple, Sébastien Munster donne, à la page 1229 de son recueil, l'homme au grand pied qui est sculpté sur les soubassements de la porte centrale de la cathédrale de Sens (5) 4, et voici ce qu'il en dit:

On distingue la Grammaire; la Médecine (probablement), représentée par une figure tenant des plantes; la Rhétorique, qui semble discourir; la Géométrie; la Peinture, dessinant sur une tablette posée sur ses genoux; l'Astronomie (2); la Musique; la Philosophie ou la Théologie (3); la Dialectique (?) (4). Sous chacune de ces figures est sculpté un animal réel ou fabuleux, ou quelque monstre prodigieux, ainsi qu'on peut le voir dans la fig. 4. On distingue un lion dévorant un enfant, un chameau, un griffon, un éléphant portant une tour, etc. Il ne faut pas oublier que l'esprit encyclopédique dominait à la fin du XIIe siècle, et que dans les grands monuments sacrés tels que les cathédrales, on cherchait à résumer toutes les connaissances de l'époque. C'était un livre ouvert pour la foule, qui trouvait là, sur la pierre, un enseignement élémentaire. Dans les premiers livres imprimés à la fin du XVe siècle ou au commencement du XVIe, tels que les cosmographies par exemple, on reproduisait encore un grand nombre de ces figures que nous voyons sculptées sur les soubassements de nos cathédrales, et qui étaient destinées à familiariser les intelligences populaires non-seulement avec l'histoire de l'ancien et du nouveau Testament, mais encore avec la philosophie et ce qu'on appelait alors la physique, ou les connaissances naturelles. Dans la Cosmographie universelle de Sébastien Munster 3, nous trouvons des gravures sur bois qui reproduisent les singularités naturelles sculptées dans beaucoup de nos églises du XIIe siècle; et pour n'en citer qu'un exemple, Sébastien Munster donne, à la page 1229 de son recueil, l'homme au grand pied qui est sculpté sur les soubassements de la porte centrale de la cathédrale de Sens (5) 4, et voici ce qu'il en dit:

«...Similmente dicesi di alcuni altri populi, che ciascheduno di loro ha ne piedi che sono grandissimi una gamba sola, sensa piegar giuocchio, et pur sono di mirabili velocitade, li qua li si adimandono Sciopodi. Questi, come attesta Plinio, nel tempo dell'estade, distesi in terra col viso in su, si fanno ombra col piede.» Ces étranges figures, que nous sommes trop facilement disposés à considérer comme des fantaisies d'artistes, avaient leur place dans le cycle encyclopédique du moyen âge, et les auteurs antiques faisaient la plupart du temps les frais de cette histoire naturelle, scrupuleusement figurée par nos peintres ou sculpteurs des XIIe et XIIIe siècles, afin de faire connaître au peuple toutes les oeuvres de la création (voy. BESTIAIRE).

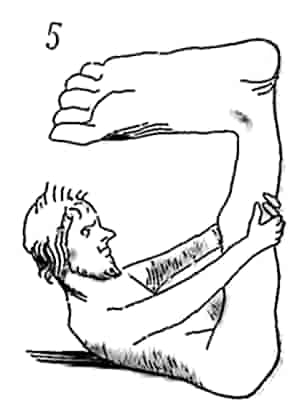

Mais revenons aux arts libéraux. Une des plus belles collections des arts libéraux figurés se voit au portail occidental de la cathédrale de Laon (de 1210 à 1230), dans les voussures de la grande baie de gauche, au-dessus du porche. Là, les figures sont au nombre de dix. La première, à gauche, représente la Philosophie ou la Théologie (6). Cette statuette tient un sceptre de la main gauche 5, dans la droite un livre ouvert; au-dessus un livre fermé. Il est à présumer que le livre fermé représente l'ancien Testament, et le livre ouvert le nouveau. Sa tête n'est pas couronnée comme à Sens, mais se perd dans une nuée; une échelle part de ses pieds pour arriver jusqu'à son col, et figure la succession de degrés qu'il faut franchir pour arriver à la connaissance parfaite de la reine des sciences. La seconde, au-dessus, représente la Grammaire (7). La troisième, la Dialectique (8); un serpent lui sert de ceinture. La quatrième, la Rhétorique (9). La cinquième, l'Arithmétique; la statuette tient des boules dans ses deux mains (10). La première figure à droite représente la Médecine (probablement); elle regarde à travers un vase (11). La seconde, la Peinture (12); c'est la seule statue qui soit figurée sous les traits d'un homme dessinant avec un style en forme de clou, sur une tablette pentagonale. La troisième, la Géométrie (13). La quatrième, l'Astronomie (14). Il est à propos de remarquer que le disque que tient cette statue de l'Astronomie est coupé par un double trait brisé; même chose à Sens. À Chartres, des anges tiennent également des disques coupés de la même façon. Est-ce une manière de figurer les solstices? C'est ce que nous laissons à chacun le soin de découvrir. La cinquième, la Musique (15).

Dans le socle de la statue du Christ qui décorait le trumeau de la cathédrale de Paris, étaient sculptés les arts libéraux. Sur l'un des piliers qui servent de supports aux belles statues du porche septentrional de la cathédrale de Chartres (1240 environ), on voit figurés le Philosophe (16), l'Architecte ou le Géomètre (17), le Peintre (18); il tient de la main gauche une palette, sur laquelle des couleurs épaisses paraissent posées; de la main droite, il tenait une brosse dont il ne reste qu'un morceau de la hampe, et les crins sur la palette. Le Médecin (probablement) (19); des plantes poussent sous ses pieds; le haut de la figure est mutilé 6.

Nous trouvons encore une série assez complète des arts libéraux figurés sous le porche de la cathédrale de Fribourg en Brisgau. Ici les noms des figures sont peints sous les pieds des statues. Cette collection est donc précieuse, en ce qu'elle peut, avec le manuscrit d'Herrade, faciliter l'explication des figures sculptées ailleurs et qui ne sont accompagnées que d'attributs. Ainsi, à Fribourg, la Dialectique semble compter sur ses doigts, la Rhétorique tient un paquet de fleurs, la Médecine regarde à travers une bouteille, la Philosophie foule un dragon sous ses pieds; elle est couronnée.

On voit par les exemples que nous donnons ici que, dans les grandes cathédrales, à la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe, les arts libéraux occupaient une place importante; c'est qu'en effet, à cette époque, l'étude de la philosophie antique, des sciences et des lettres, était en grand honneur, et sur nos monuments les personnifications des arts libéraux se trouvaient de pair avec les saints, les représentations des vertus, la parabole des vierges sages et folles. L'idée de former un ensemble des arts, de les rendre tous sujets de la philosophie, était d'ailleurs heureuse, et expliquait parfaitement les tendances encyclopédiques des esprits élevés de cette époque.

Note 1: (retour) Voy. la notice sur le Hortus deliciarum, par M. A. Le Noble; Bibl. de l'école des Chartes, t. I, p. 238.

Note 2: (retour) Descript. de la cathéd. de Chartres, par M. l'abbé Bulteau, 1850.

Note 3: (retour) Sei libri della Cosmog. univ. Seb. Munstero, édit. de 1563.

Note 4: (retour) Nous donnons ici le fac-simile de cette gravure tirée du chapitre intitulé: «Delle maravigliose et monstruose creature che si trovano nel' interne parti der Africa.»

Note 5: (retour) Le sceptre est brisé.

Note 6: (retour) Il y a des lois qui prononcent des peines assez sévères contre ceux qui mutilent les édifices publics; les cathédrales et les églises, que nous sachions, ne sont pas exceptées. Tous les jours, cependant, des enfants, à la sortie des écoles, jettent des pierres, à heures fixes, contre leurs sculptures, et cela sur toute la surface de la France. Il nous est arrivé quelquefois de nous plaindre de cette habitude sauvage; mais la plainte d'un particulier désintéressé n'est guère écoutée. Les magistrats chargés de la police urbaine rendraient un service aux arts et aux artistes, et aussi à la civilisation, s'ils voulaient faire exécuter à cet égard les lois en vigueur. On le fait bien pour la destruction intempestive du gibier. Or un bas-relief vaut, sinon pour tout le monde, au moins pour quelques-uns, une perdrix, les lois s'exécutent d'ordinaire, quel que soit le petit nombre de ceux dont elles protègent les intérêts (voy. art. 257 du code Napoléon, code pénal). Toutes les mutilations des figures si curieuses, et belles souvent, que nous avons données ci-dessus, sont dues bien plus aux mains des enfants sortant de nos écoles publiques, qu'au marteau des démolisseurs de 1793.

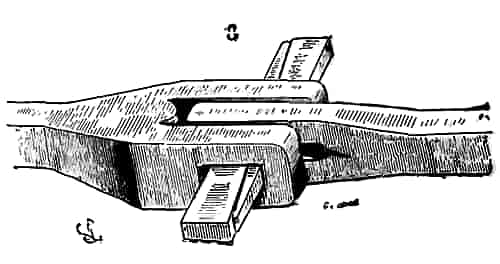

ASSEMBLAGE, s. m. On désigne par ce mot la réunion de pièces de charpente (voy. CHARPENTE).

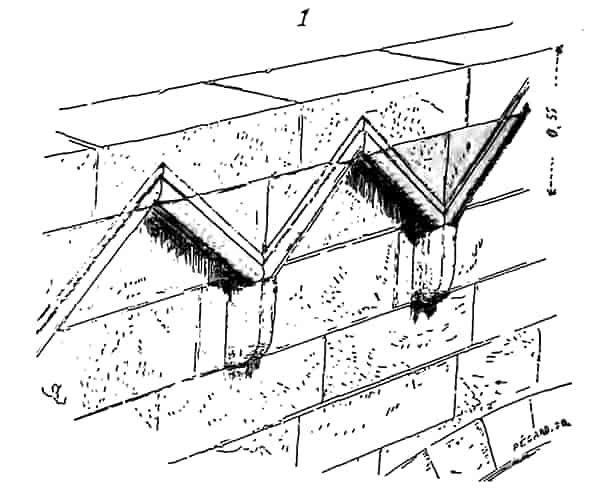

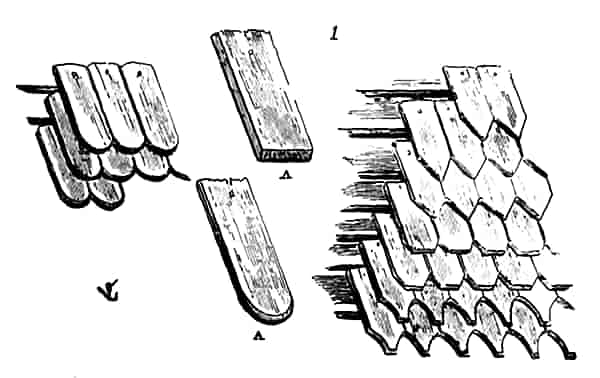

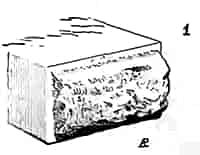

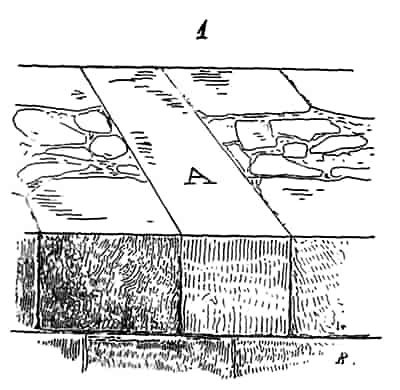

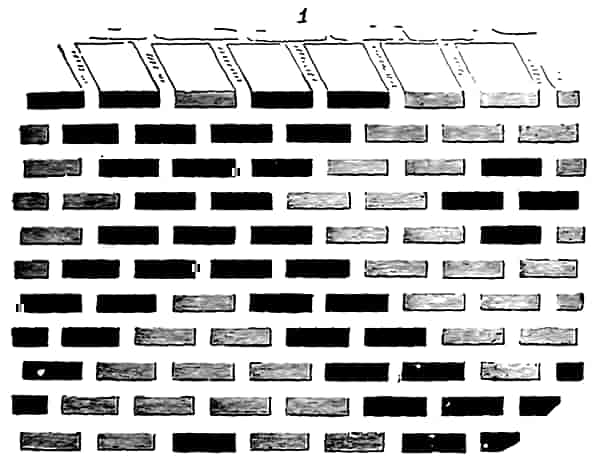

ASSISE, s. f. Chaque lit de pierre, de moellon ou de brique, prend, dans une construction, le nom d'assise. La hauteur des assises varie dans les édifices du moyen âge en raison de la qualité des matériaux dont pouvaient disposer les constructeurs. Chacun sait que les pierres calcaires se rencontrent sous le sol, disposées par bancs plus ou moins épais. Les architectes du moyen âge avaient le bon esprit de modifier leur construction en raison de la hauteur naturelle de ces bancs. Ils évitaient ainsi ces déchets de pierre qui sont si onéreux, aujourd'hui que l'on prétend soumettre la pierre à une forme d'architecture souvent en désaccord avec la hauteur des bancs naturels des pierres. Les constructeurs antérieurs à l'époque de la renaissance ne connaissaient pas les sciages qui permettent de débiter un banc calcaire en un plus ou moins grand nombre d'assises. La pierre était employée telle que la donnaient les carrières; aussi la hauteur naturelle des assises a-t-elle une influence considérable sur la forme de l'architecture des édifices d'une même époque (voy. CONSTRUCTION).

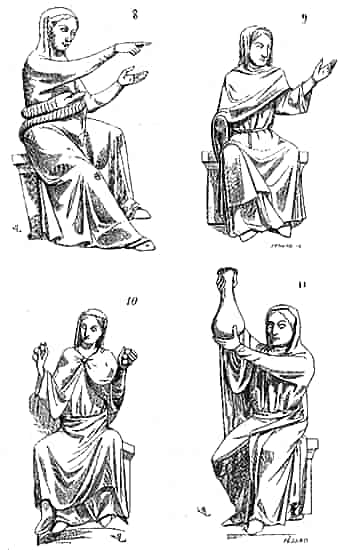

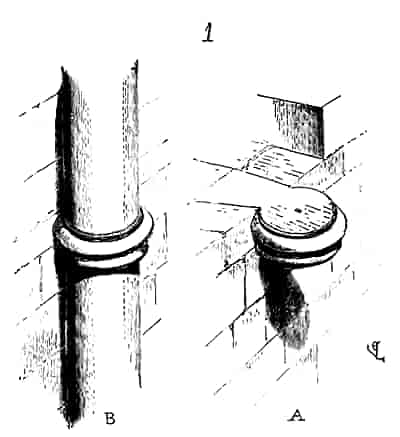

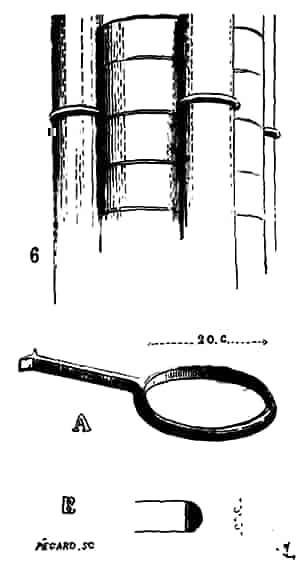

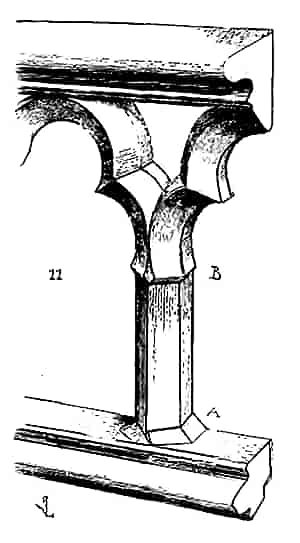

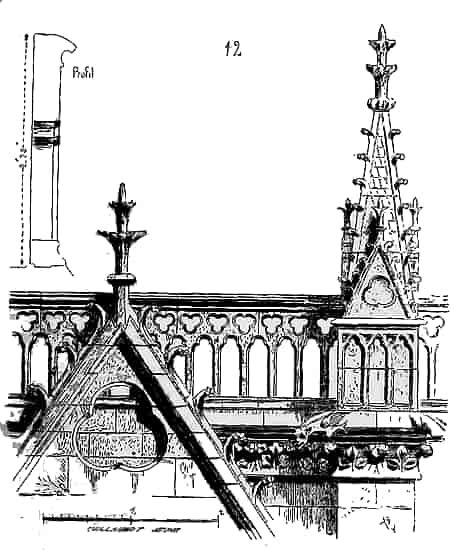

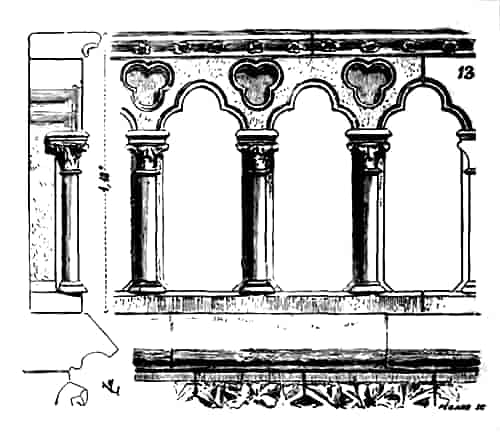

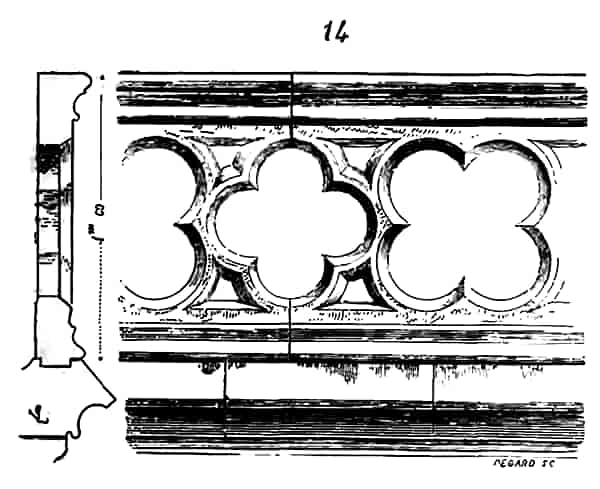

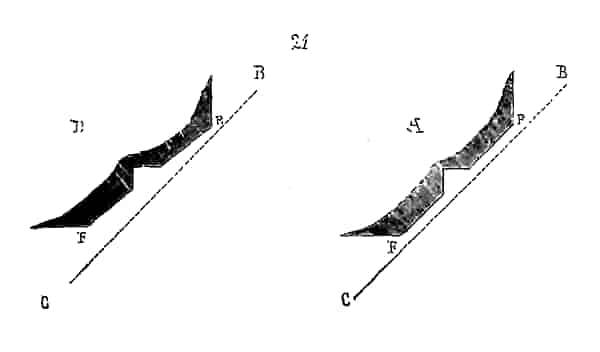

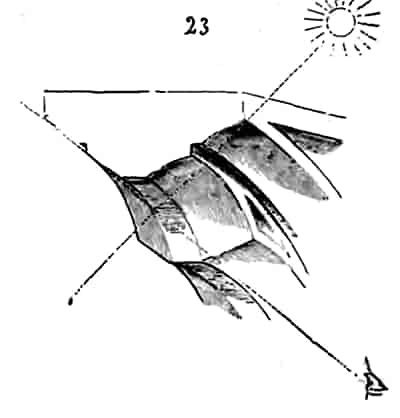

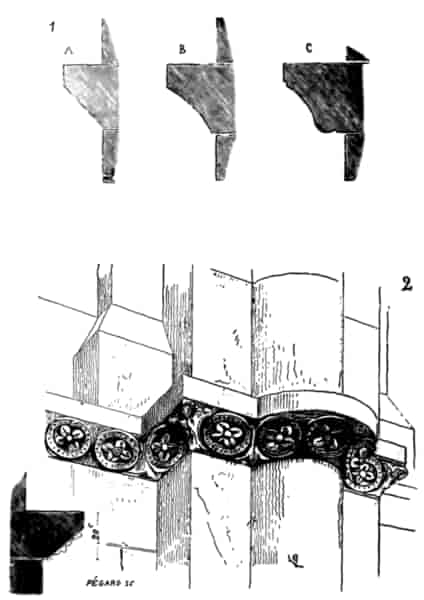

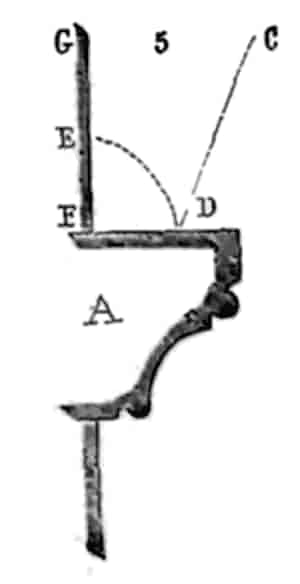

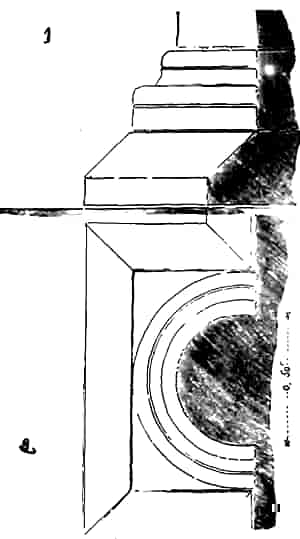

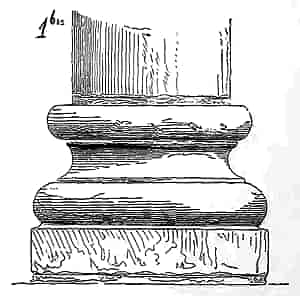

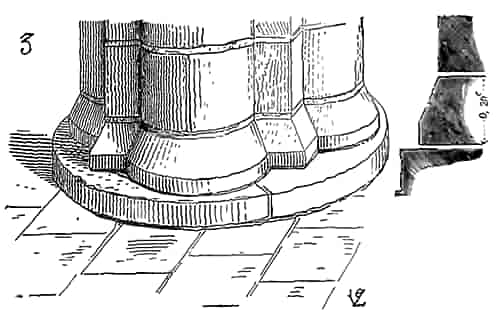

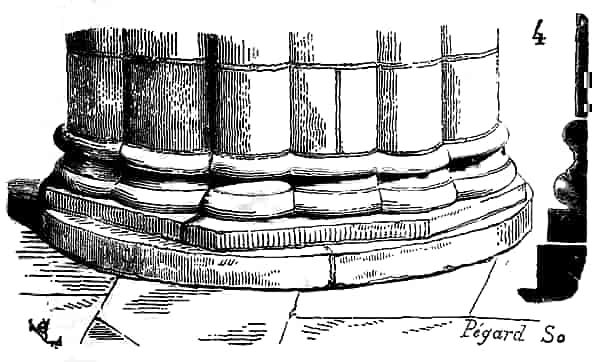

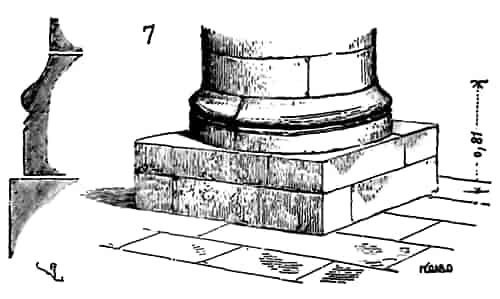

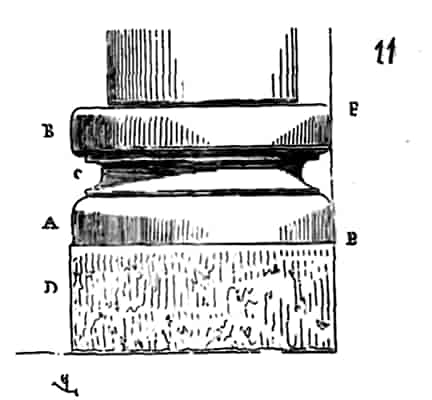

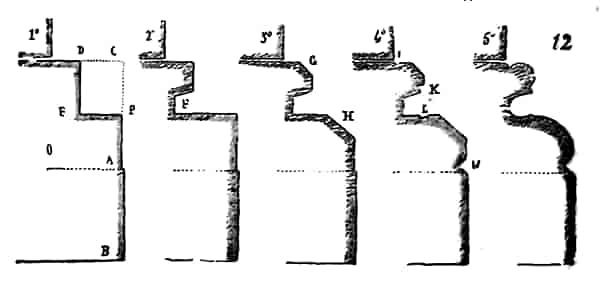

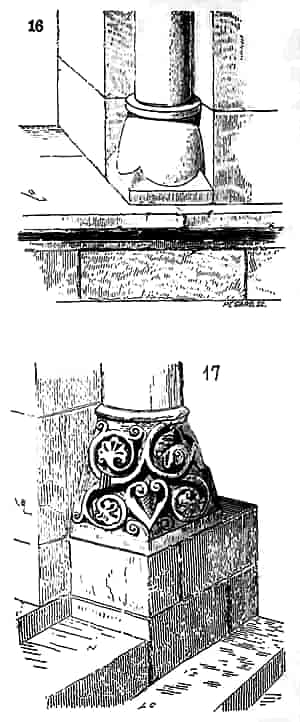

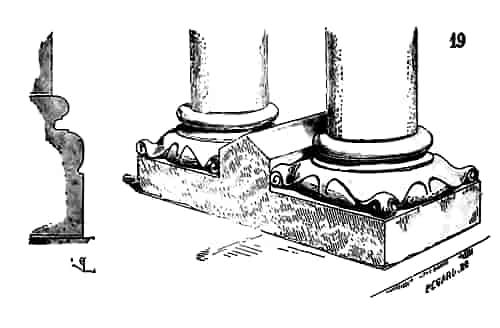

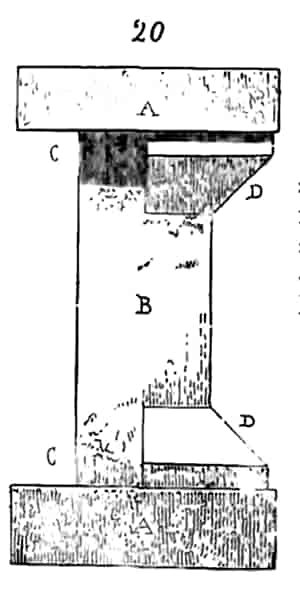

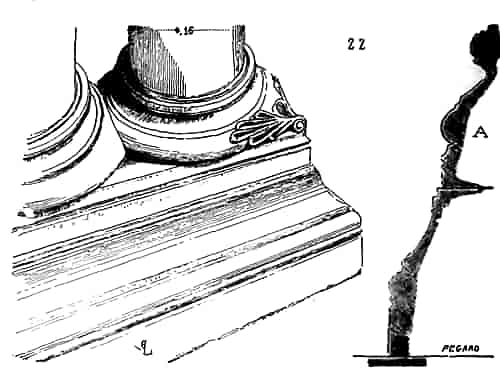

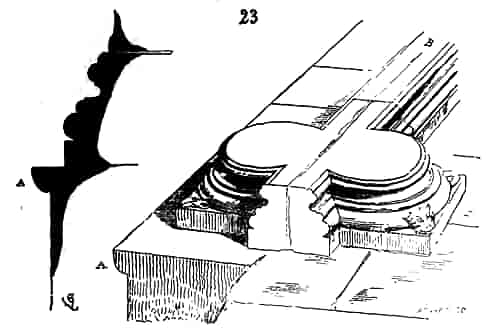

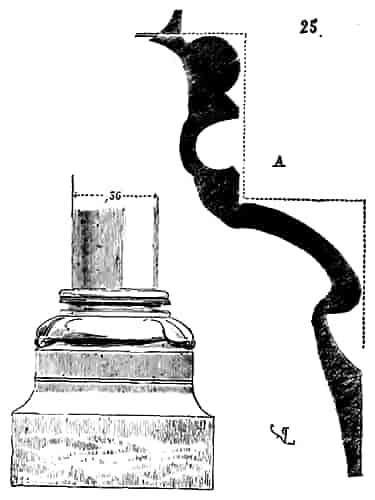

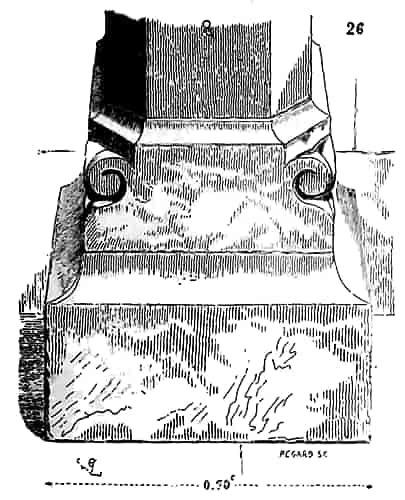

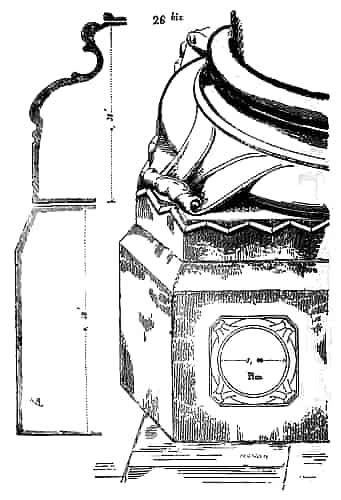

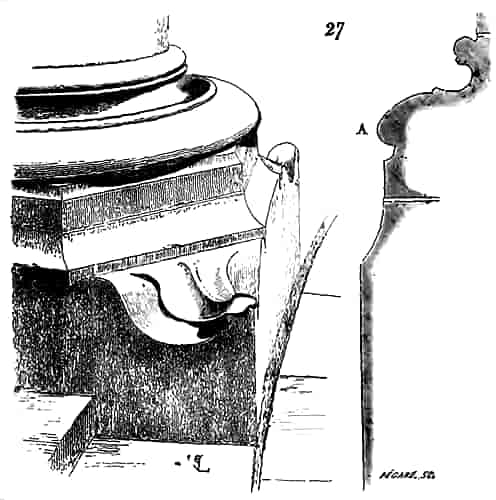

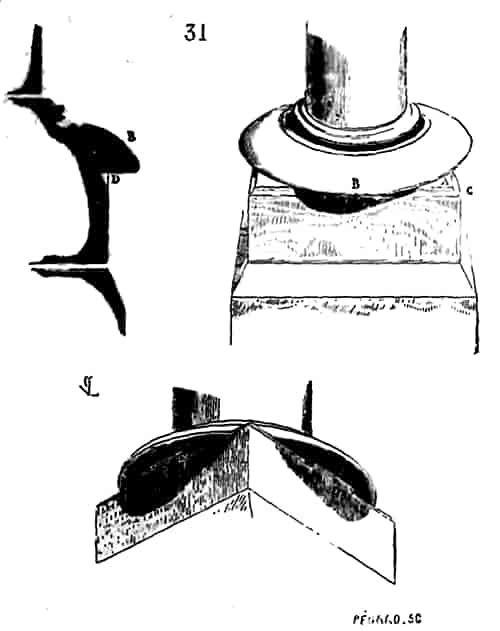

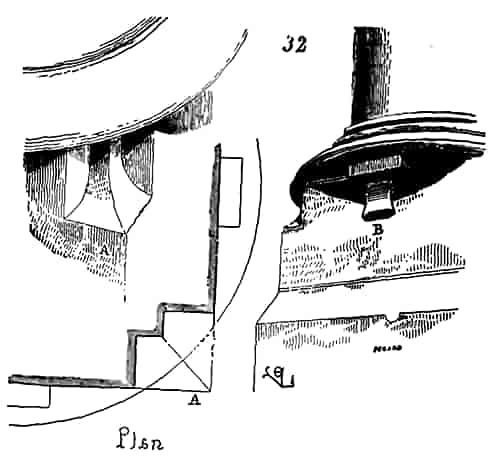

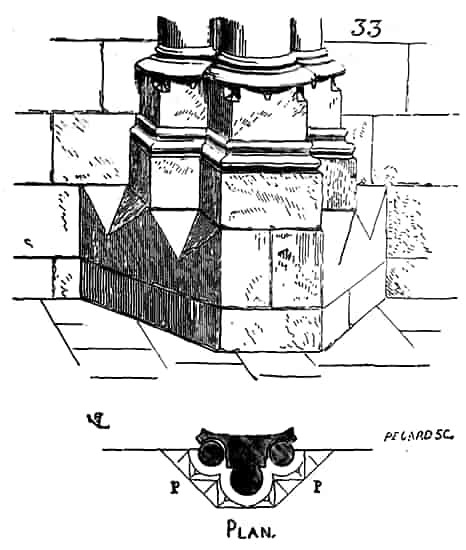

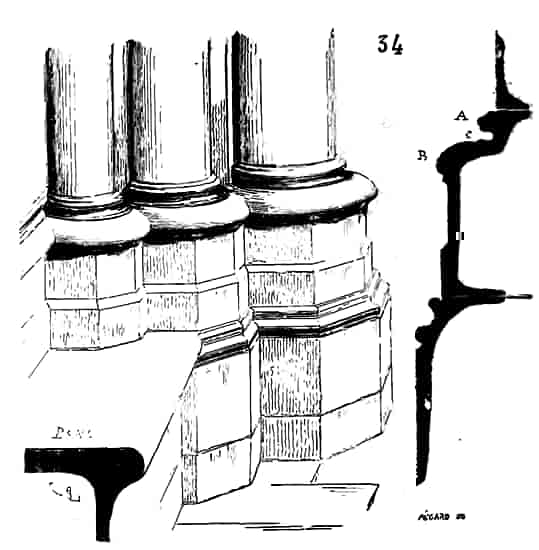

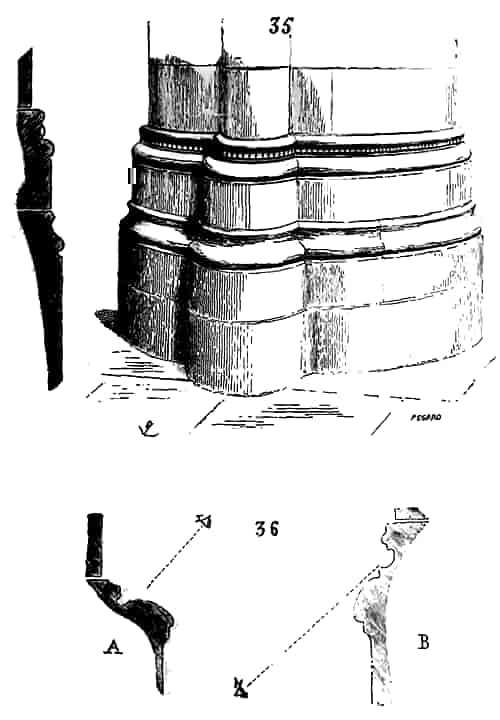

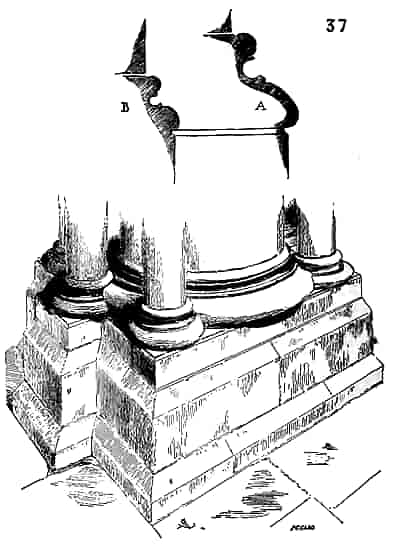

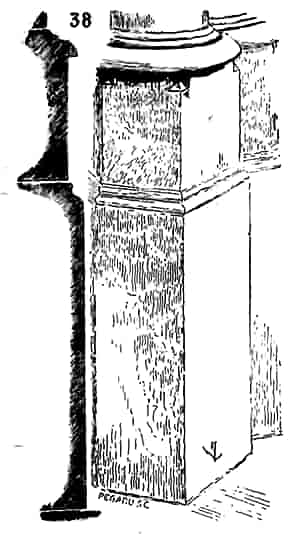

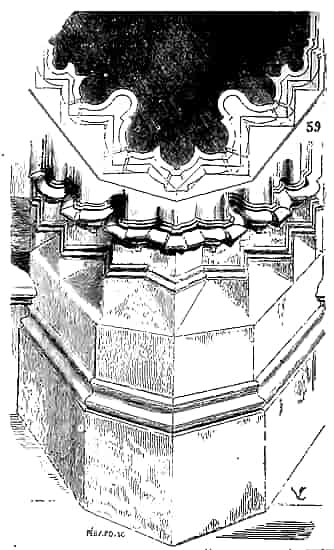

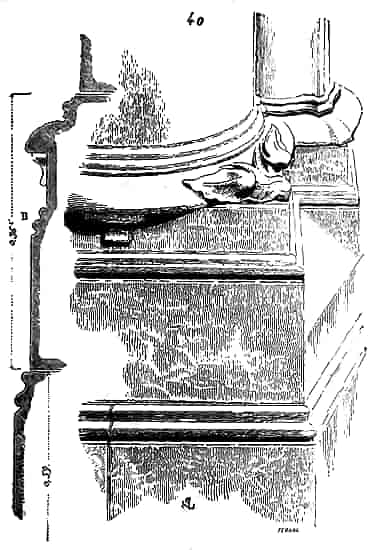

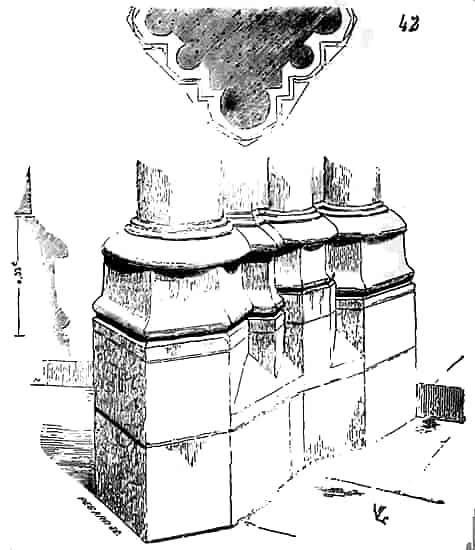

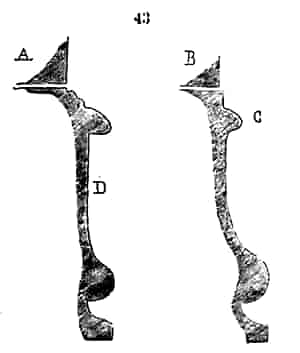

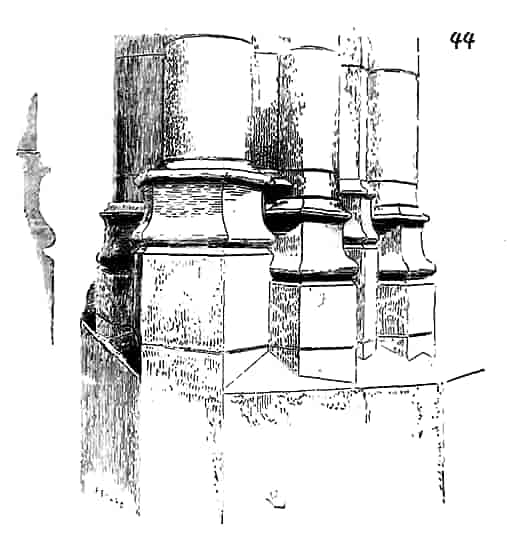

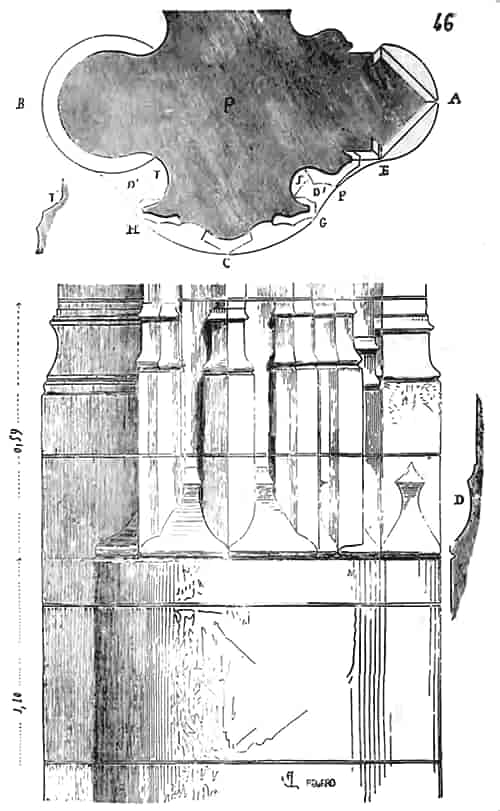

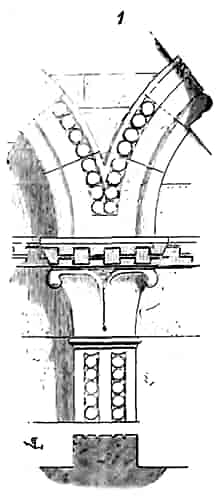

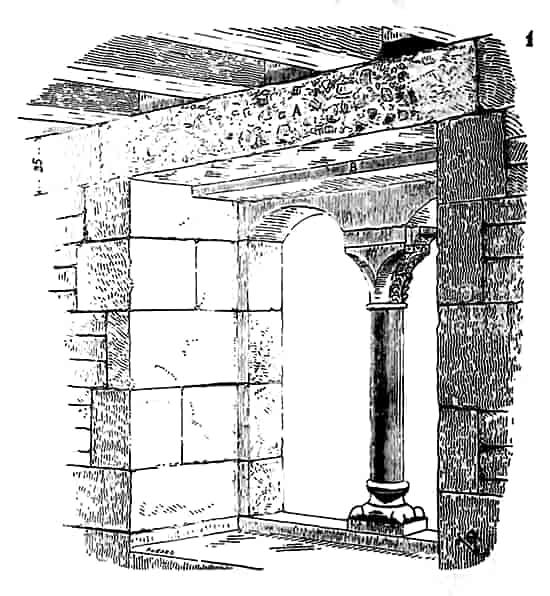

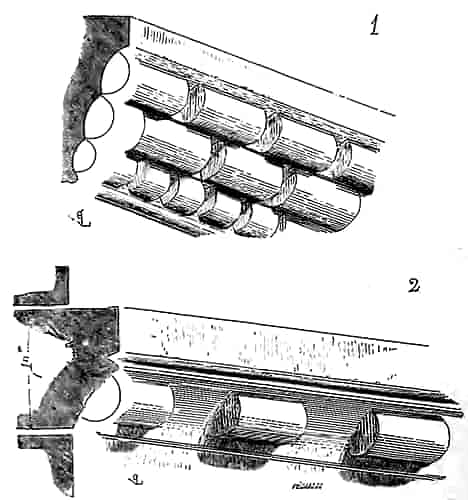

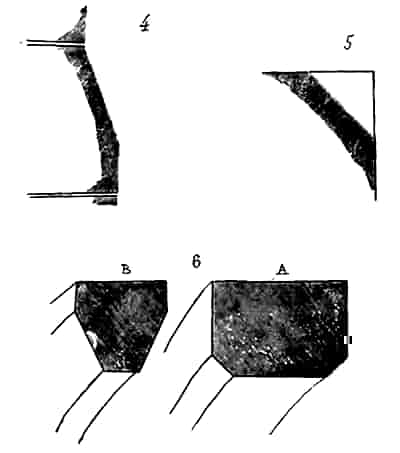

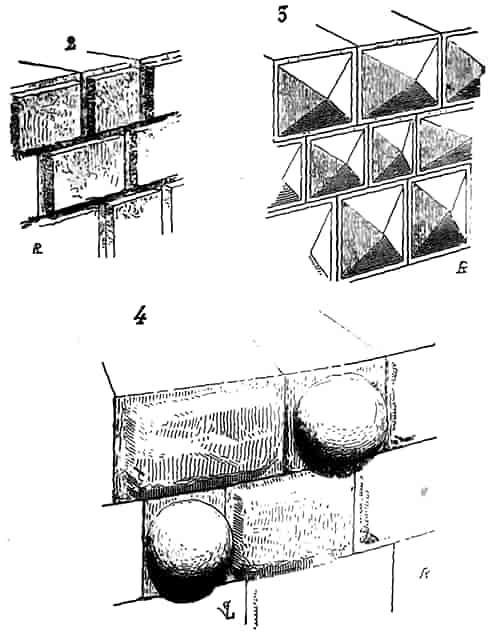

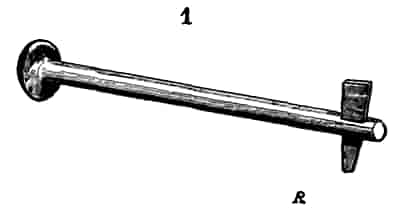

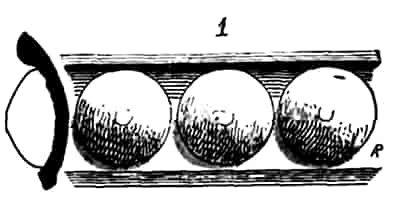

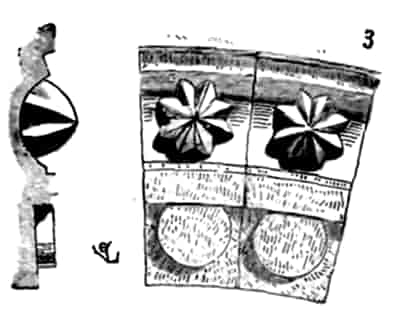

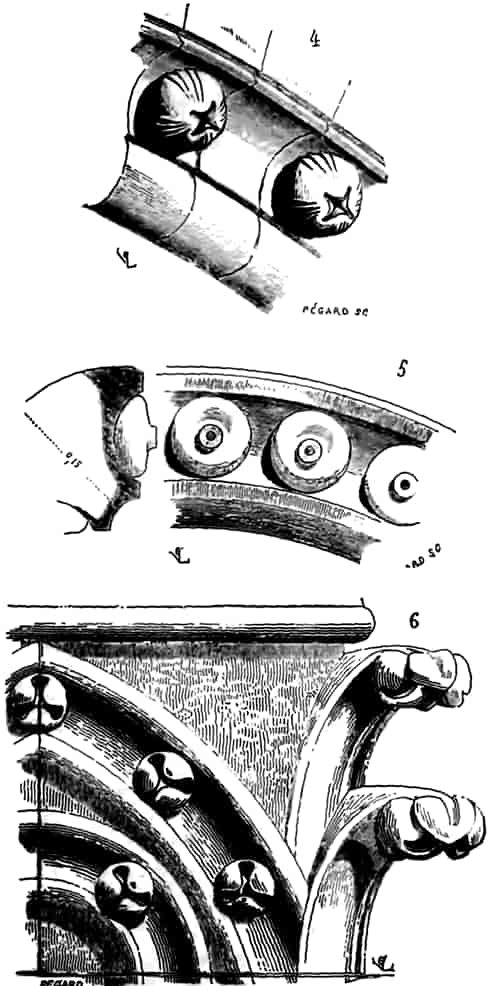

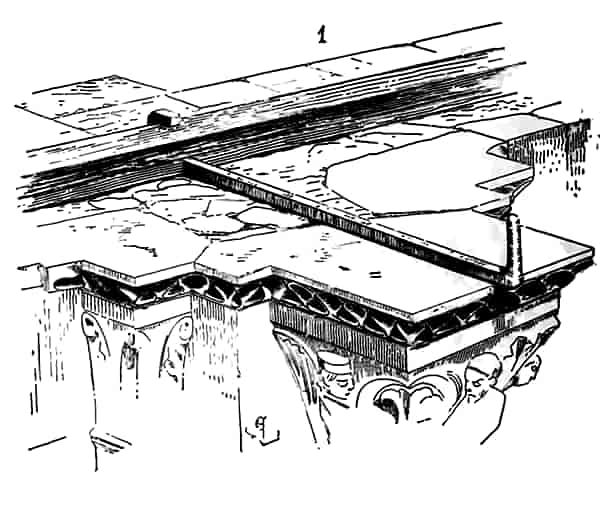

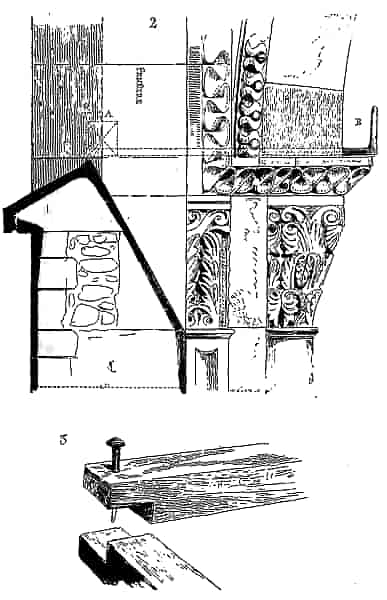

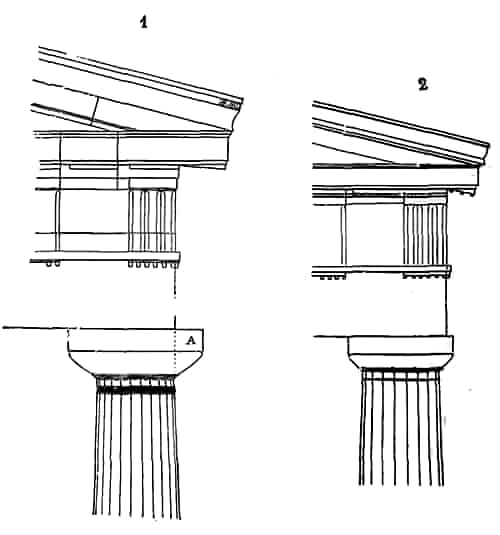

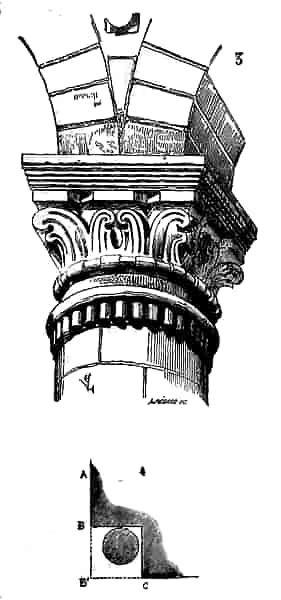

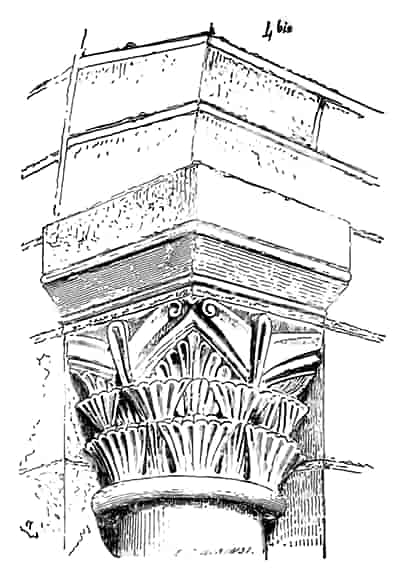

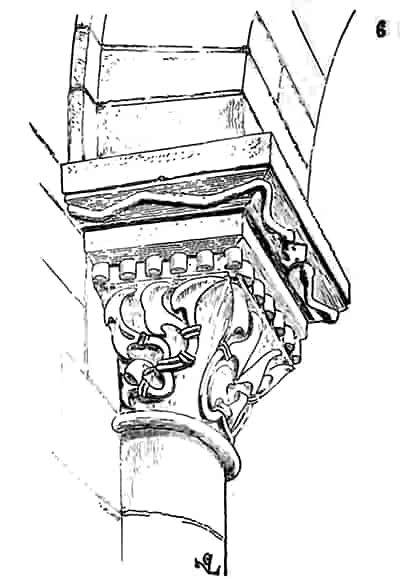

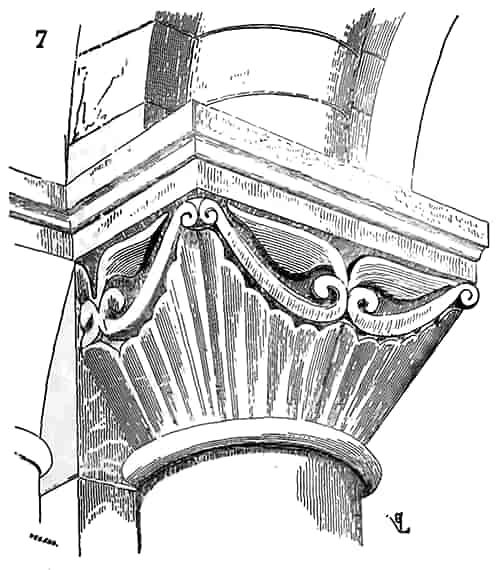

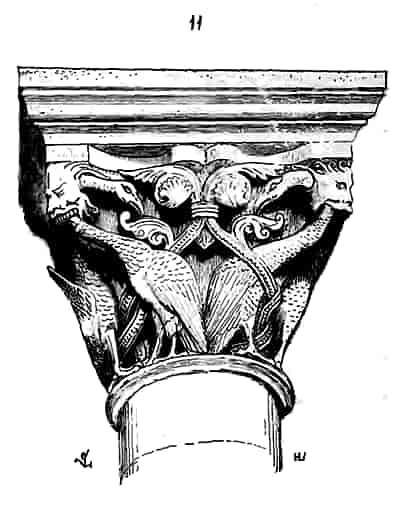

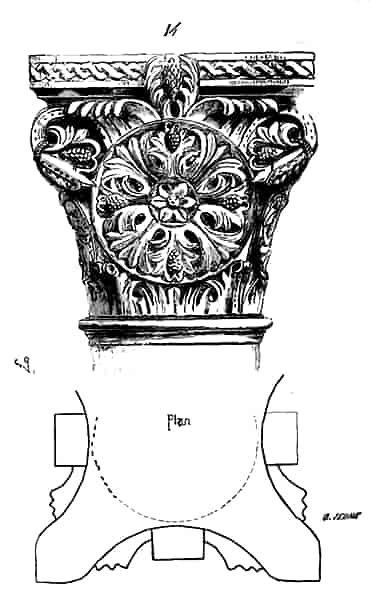

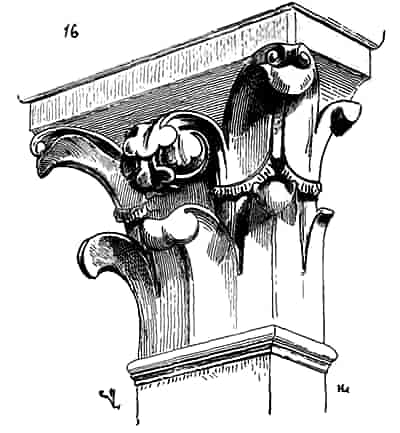

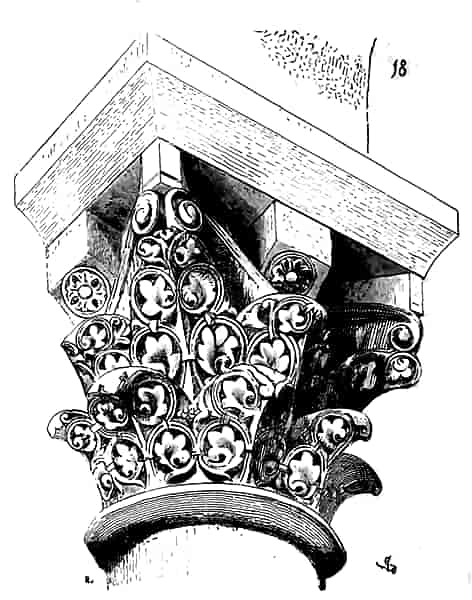

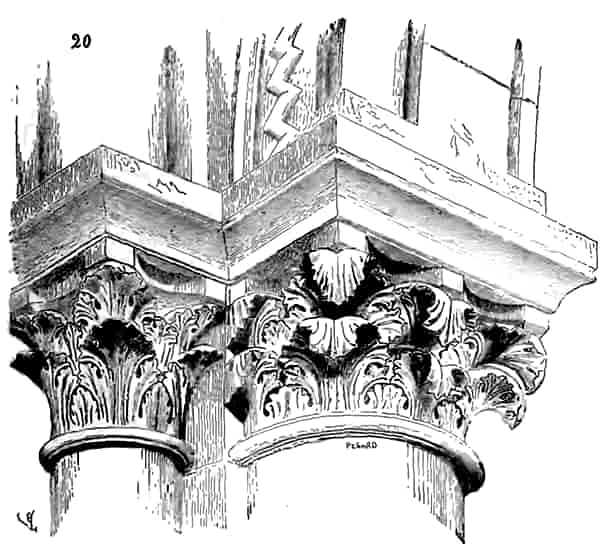

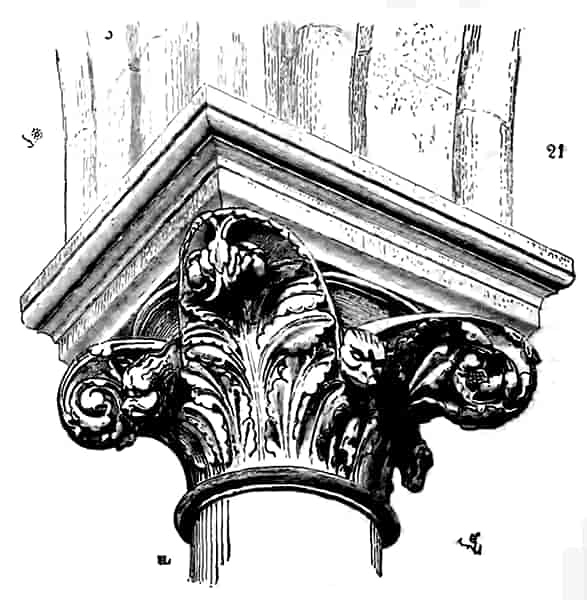

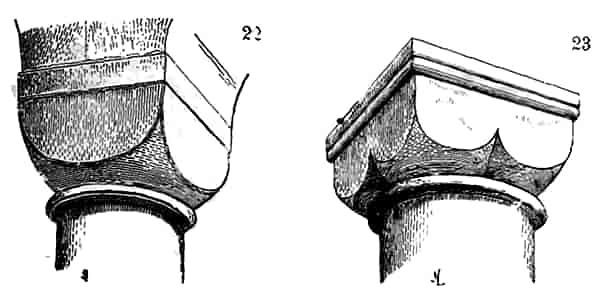

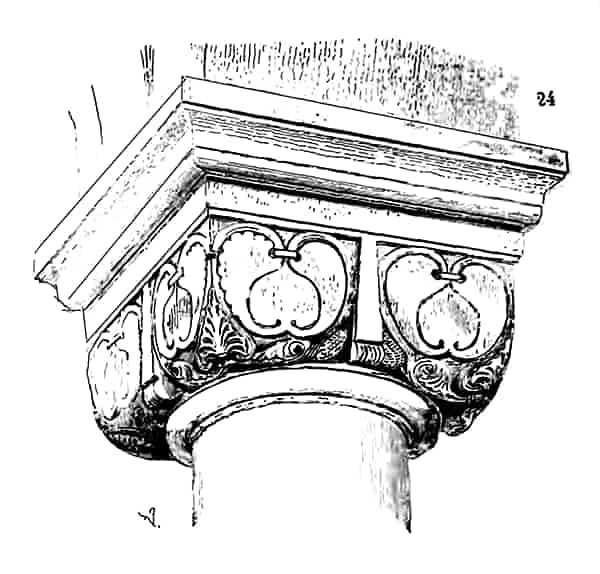

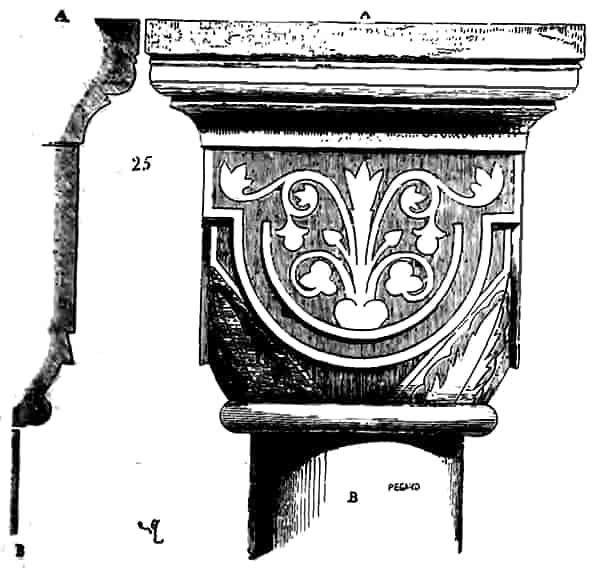

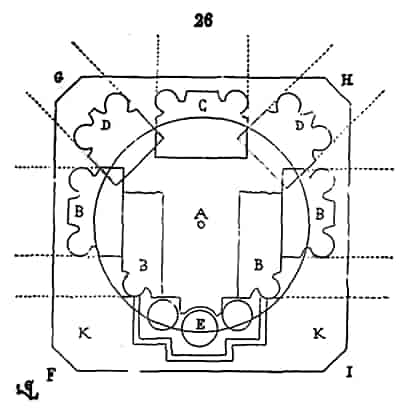

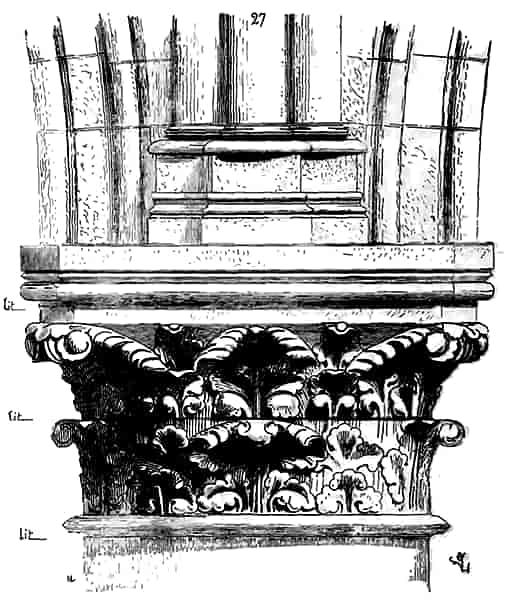

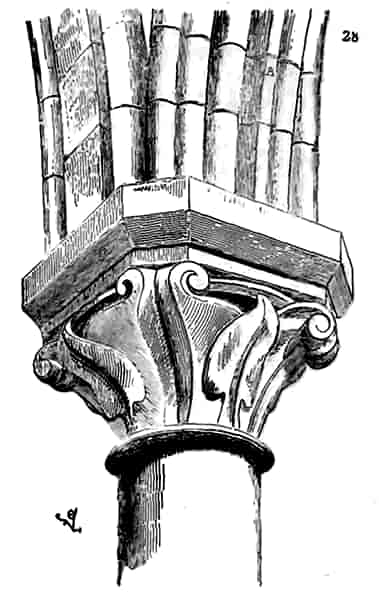

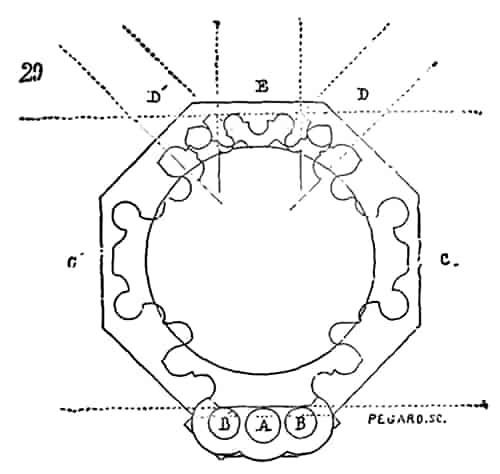

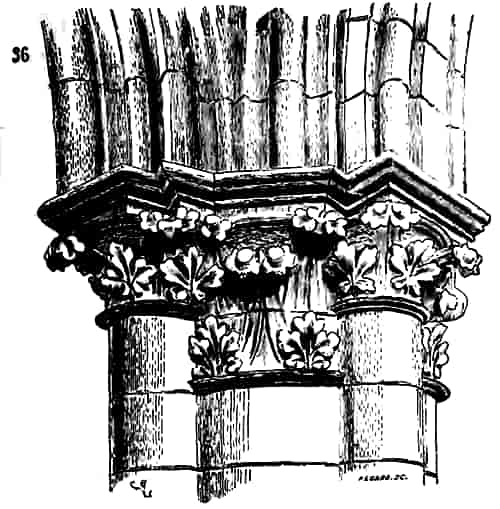

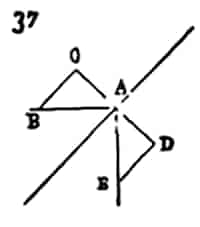

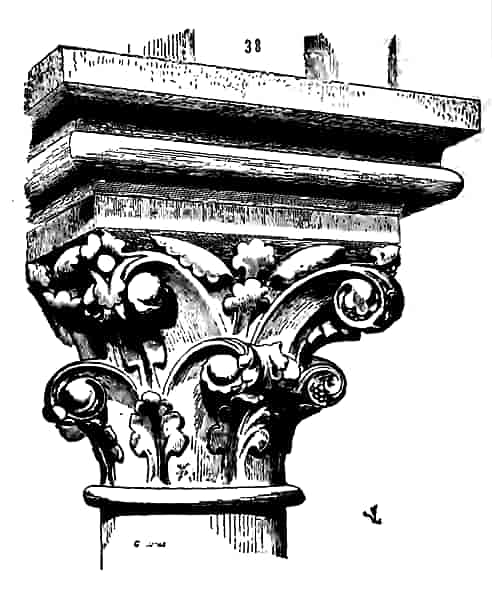

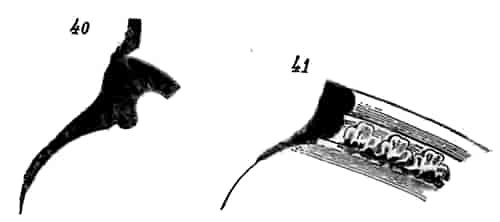

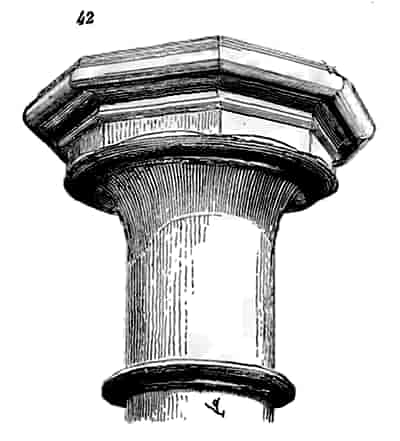

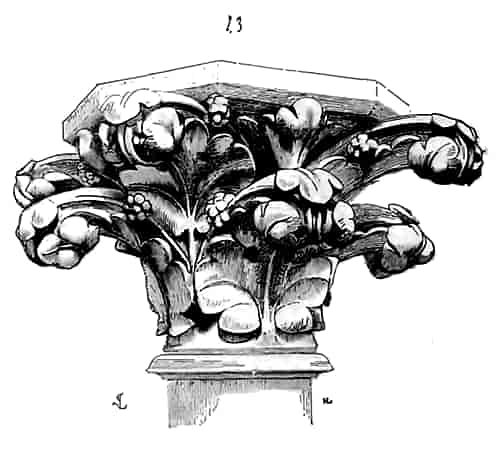

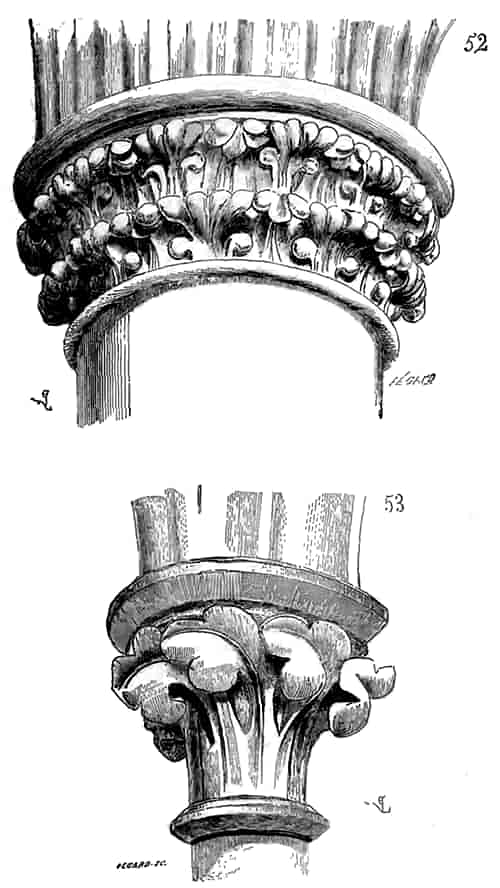

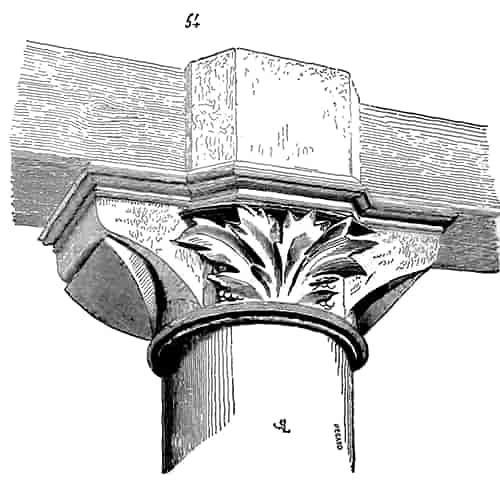

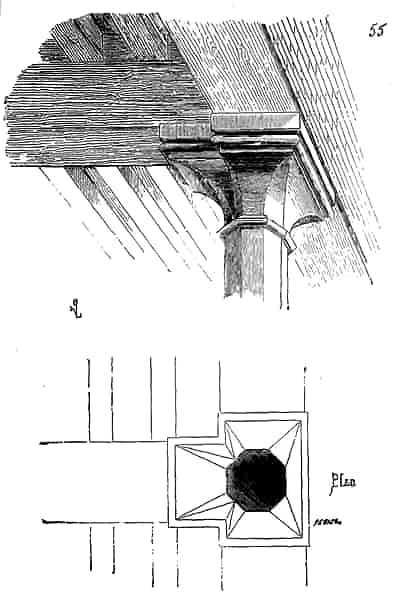

ASTRAGALE, s. m. C'est la moulure qui sépare le chapiteau du fût de la colonne. Dans les ordres romains, l'astragale fait partie du fût; il est composé d'un cavet, d'un filet et d'un tore (1).  Cette forme est suivie généralement dans les édifices des premiers temps du moyen âge. Le fût de la colonne porte l'astragale; mais, à partir du XIIe siècle, on voit souvent l'astragale tenir au chapiteau, afin d'éviter l'évidement considérable que son dégagement oblige de faire sur le fût. Tant que la colonne est diminuée ou galbée, cet évidement ne se fait que dans une partie du fût; mais quand la colonne devient un cylindre parfait, c'est-à-dire lorsque son diamètre est égal du bas en haut, à dater des premières années du XIIIe siècle, l'astragale devient, sans exception, un membre du chapiteau. Son profil varie du Xe au XVIe siècle, comme forme et comme dimension. Dans les édifices de l'époque carlovingienne, l'astragale prend, relativement à la hauteur du chapiteau et au diamètre de la colonne, une plus grande importance que dans les ordres romains; le cavet s'amoindrit au dépend du tore, ou disparaît complétement (2) 7, ou bien est remplacé par un ornement. La forme de l'astragale romain faisant partie du fût de la colonne est surtout conservée dans les contrées où les monuments antiques restaient debout.

Cette forme est suivie généralement dans les édifices des premiers temps du moyen âge. Le fût de la colonne porte l'astragale; mais, à partir du XIIe siècle, on voit souvent l'astragale tenir au chapiteau, afin d'éviter l'évidement considérable que son dégagement oblige de faire sur le fût. Tant que la colonne est diminuée ou galbée, cet évidement ne se fait que dans une partie du fût; mais quand la colonne devient un cylindre parfait, c'est-à-dire lorsque son diamètre est égal du bas en haut, à dater des premières années du XIIIe siècle, l'astragale devient, sans exception, un membre du chapiteau. Son profil varie du Xe au XVIe siècle, comme forme et comme dimension. Dans les édifices de l'époque carlovingienne, l'astragale prend, relativement à la hauteur du chapiteau et au diamètre de la colonne, une plus grande importance que dans les ordres romains; le cavet s'amoindrit au dépend du tore, ou disparaît complétement (2) 7, ou bien est remplacé par un ornement. La forme de l'astragale romain faisant partie du fût de la colonne est surtout conservée dans les contrées où les monuments antiques restaient debout.

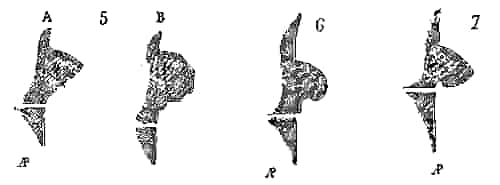

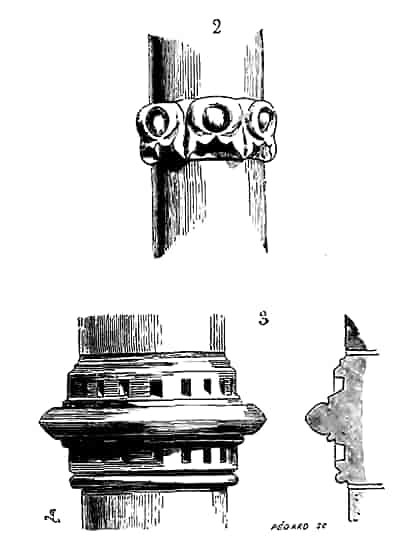

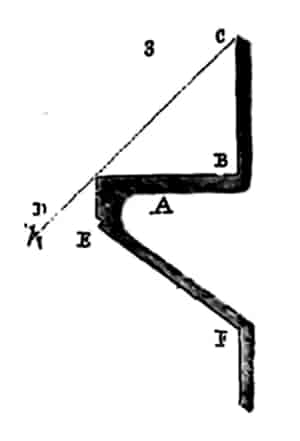

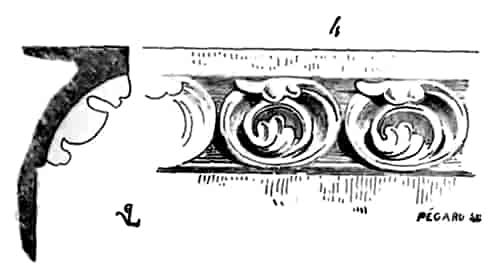

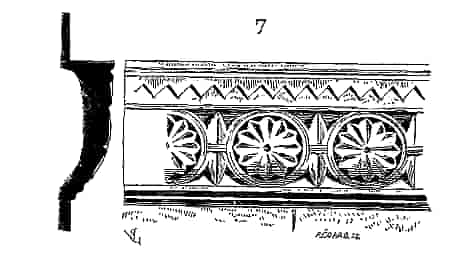

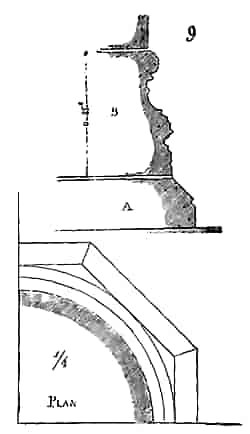

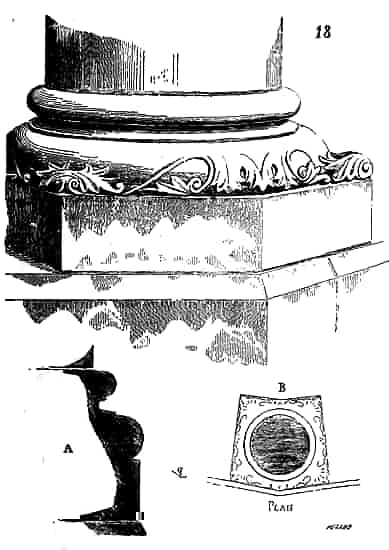

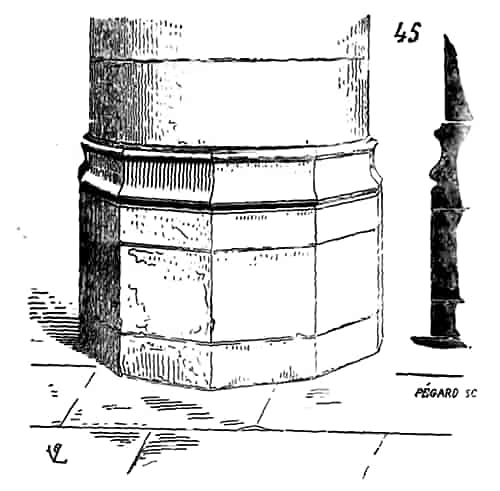

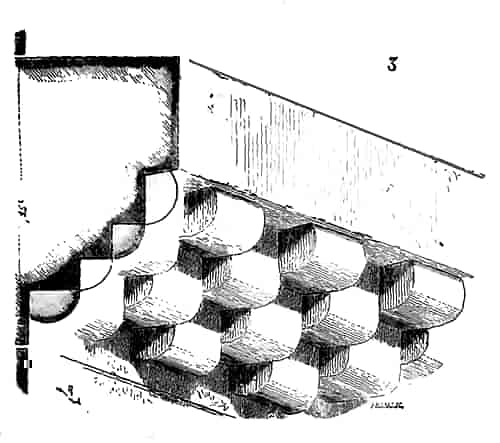

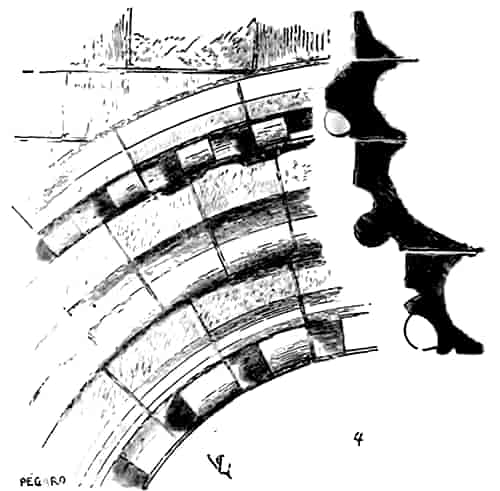

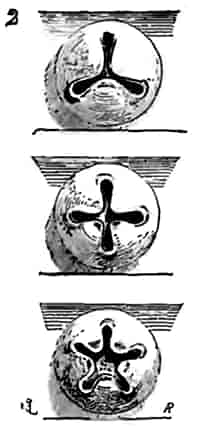

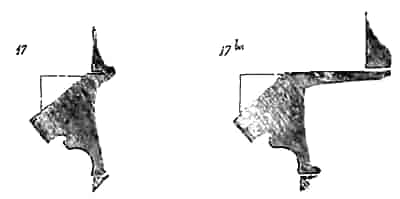

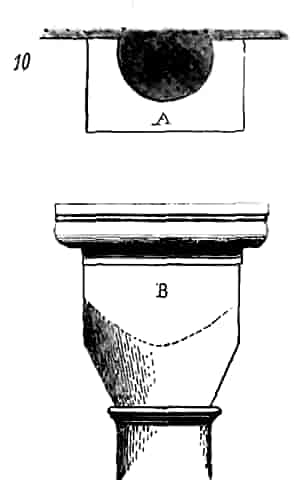

À Autun, à Langres, dans la Bourgogne, dans la Provence, en Auvergne, l'astragale conserve habituellement ses membres primitifs jusqu'au XIIIe siècle; seulement, pendant le XIIe siècle, ils deviennent plus fins, et le cavet, au lieu de se marier au fût, en est séparé par une légère saillie (3) 8. Quelquefois, à cette époque de recherche dans l'exécution des profils, le tore de l'astragale, au lieu de présenter en coupe un demi-cercle, est aplati (4) 9, ou est composé de fines moulures, ou taillé suivant un polygone (5) 10.

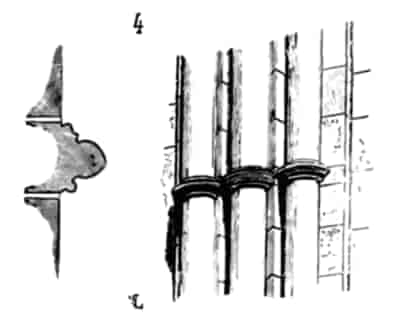

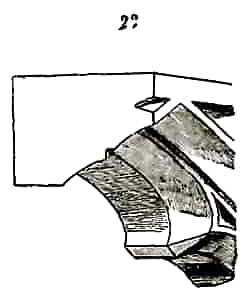

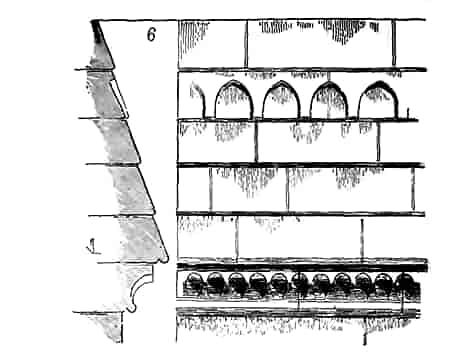

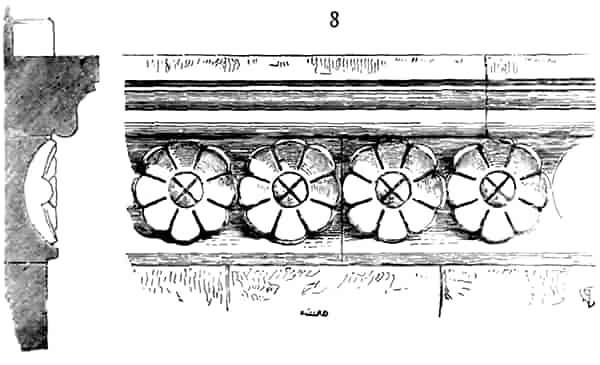

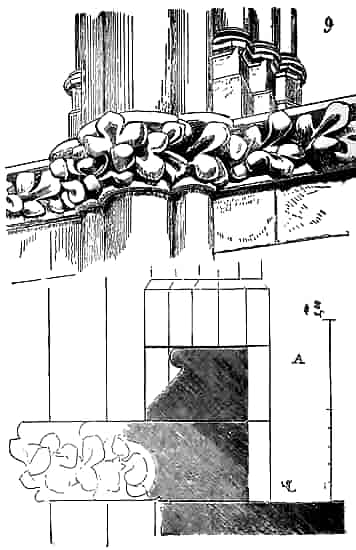

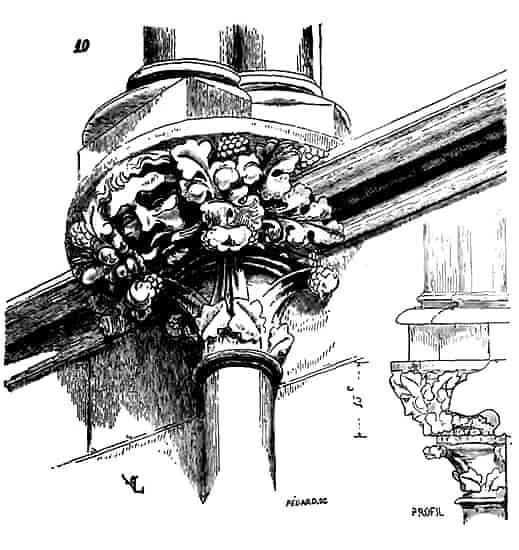

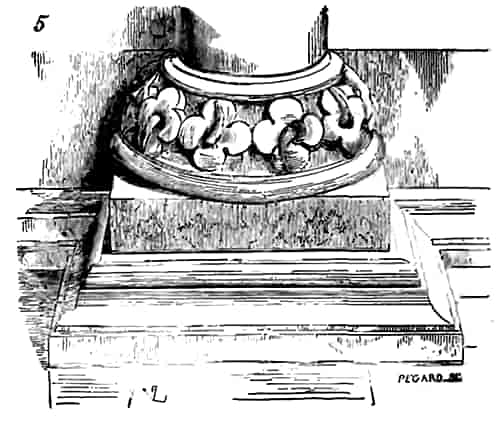

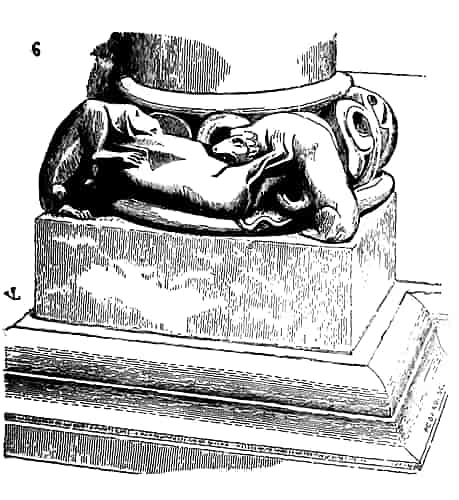

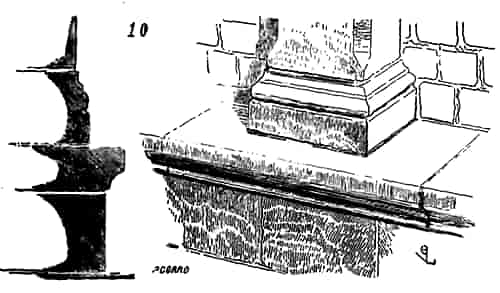

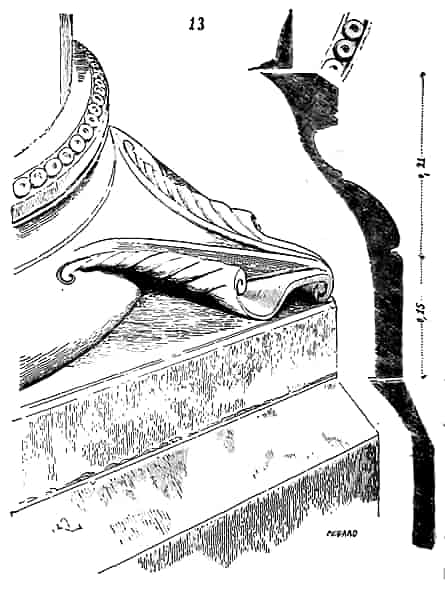

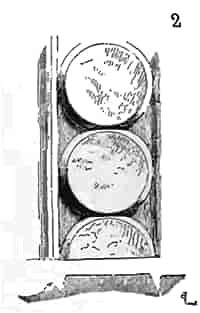

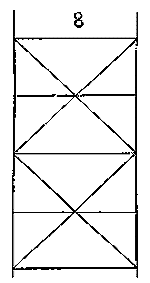

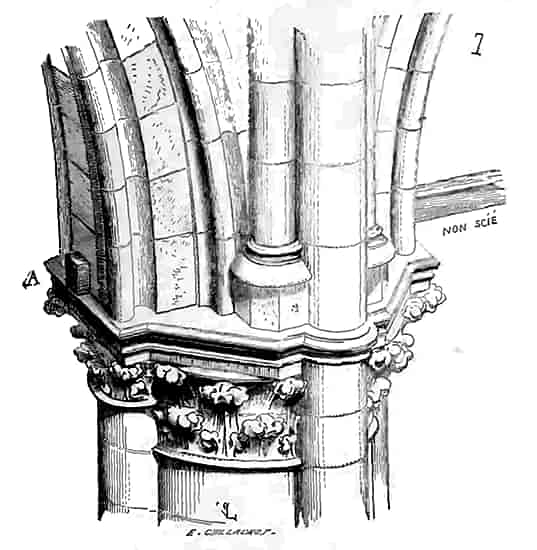

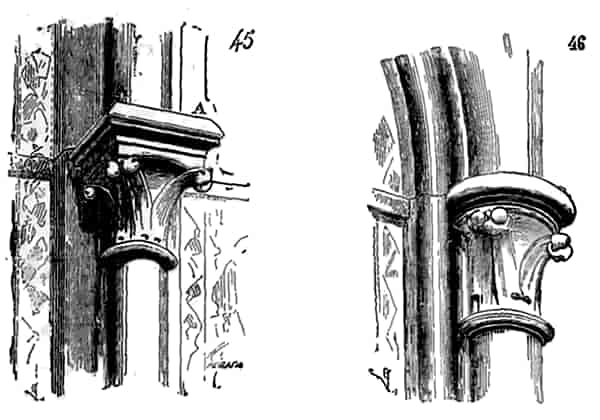

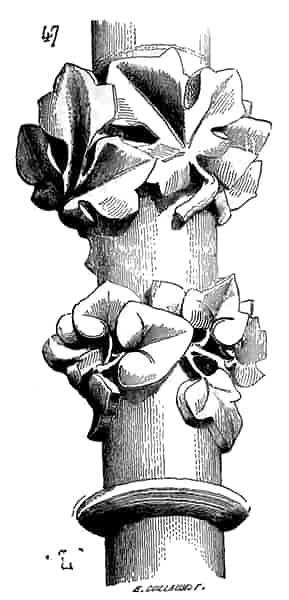

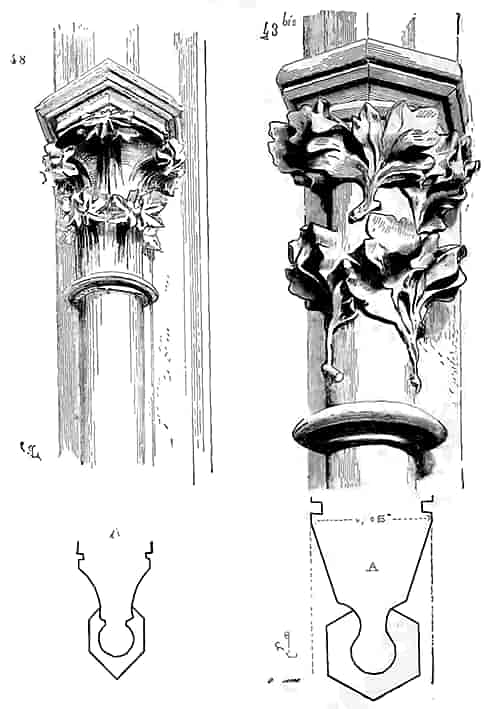

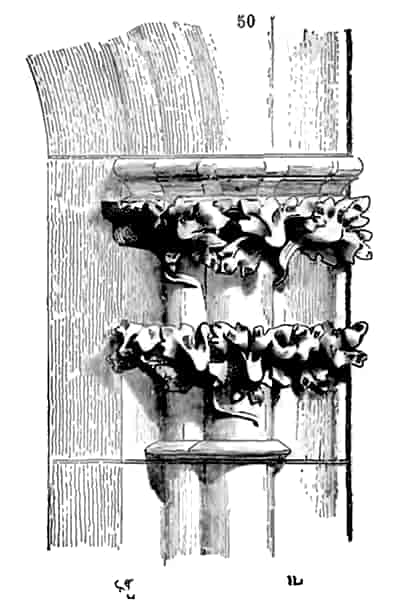

À mesure que la sculpture des chapiteaux devient plus élégante et refouillée, que les diamètres des colonnes deviennent moins forts, les astragales perdent de leur lourdeur primitive et se détachent bien réellement du fût. Voici (6) un astragale de l'un des chapiteaux du choeur de l'église de Vezelay (premières années du XIIIe siècle); (7) des chapiteaux de la galerie des rois de Notre-Dame de Paris (même époque). Puis enfin nous donnons (8) le profil de l'astragale adopté presque sans exception pendant le XIIIe siècle; profil qui, conformément à la méthode alors usitée, sert de larmier à la colonne.

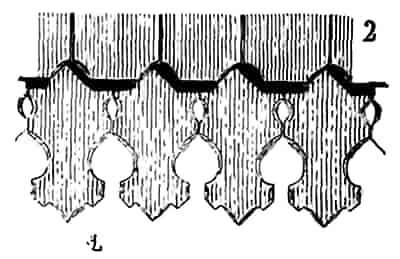

Quelquefois dans les édifices de transition, l'astragale est orné; dans le choeur de la cathédrale de Paris, quelques chapiteaux du triforium sont munis d'astragales composés de rangées de petites feuilles d'eau (9); plus tard encore trouve-t-on, surtout en Normandie, des astragales décorés, ainsi qu'on peut le remarquer dans le choeur de la cathédrale du Mans (10). Pendant le XIVe siècle, les astragales s'amaigrissent, leurs profils deviennent moins accentués (11). Au XVe siècle, ils prennent au contraire de la lourdeur et de la sécheresse, comme tous les profils de cette époque; ils ont une forte saillie qui contraste avec l'excessive maigreur des colonnettes ou prismes verticaux (12). Il n'est pas besoin d'ajouter qu'au moment de la renaissance l'astragale romain reparaît avec les imitations des ordres de l'antiquité.

Quelquefois dans les édifices de transition, l'astragale est orné; dans le choeur de la cathédrale de Paris, quelques chapiteaux du triforium sont munis d'astragales composés de rangées de petites feuilles d'eau (9); plus tard encore trouve-t-on, surtout en Normandie, des astragales décorés, ainsi qu'on peut le remarquer dans le choeur de la cathédrale du Mans (10). Pendant le XIVe siècle, les astragales s'amaigrissent, leurs profils deviennent moins accentués (11). Au XVe siècle, ils prennent au contraire de la lourdeur et de la sécheresse, comme tous les profils de cette époque; ils ont une forte saillie qui contraste avec l'excessive maigreur des colonnettes ou prismes verticaux (12). Il n'est pas besoin d'ajouter qu'au moment de la renaissance l'astragale romain reparaît avec les imitations des ordres de l'antiquité.

Note 7: (retour) A, de la crypte de l'église Saint-Léger à Soissons; B, de la crypte de l'église de Saint-Denis en France; C, de la nef de l'église Saint-Menou (Bourbonnais).

Note 8: (retour) Cathédrale de Langres.

Note 9: (retour) Clocher vieux de la cathédrale de Chartres.

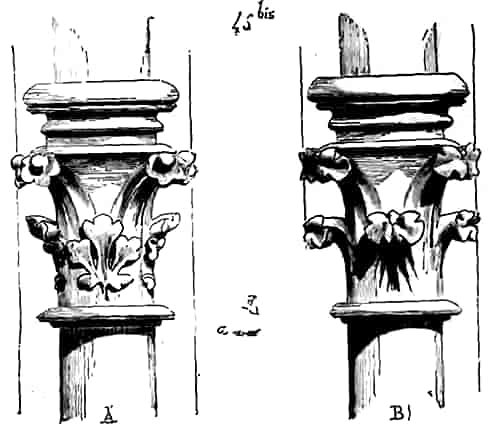

Note 10: (retour) Salle capitulaire de Vézelay, A; église de Montréal, B (Bourgogne).

ATTRIBUTS, s. m. p. Ce sont les objets empruntés à l'ordre matériel, qui accompagnent certaines figures sculptées ou peintes pour les faire reconnaître, ou que l'on introduit dans la décoration des édifices, afin d'accuser leur destination, quelquefois aussi le motif qui les a fait élever, de rappeler certains événements, le souvenir des personnages qui ont contribué à leur exécution, des saints auxquels ils sont dédiés. L'antiquité grecque et romaine a prodigué les attributs dans ses monuments sacrés ou profanes. Le moyen âge, jusqu'à l'époque de la renaissance, s'est montré au contraire avare de ce genre de décoration. Les personnages divins, les apôtres, les saints ne sont que rarement accompagnés d'attributs jusque vers le milieu du XIIIe siècle (voy. APÔTRE, SAINTS), ou du moins ces attributs n'ont pas un caractère particulier à chaque personnage; ainsi les prophètes portent généralement des phylactères; Notre-Seigneur, les apôtres, des rouleaux ou des livres 11; les martyrs, des palmes. La sainte Vierge est un des personnages sacrés que l'on voit le plus anciennement accompagné d'attributs (voy. VIERGE sainte). Mais les figures qui accompagnent la divinité ou les saints personnages, les vertus et les vices, sont plutôt des symboles que des attributs proprement dits. Les attributs ne se sont guère introduits dans les arts plastiques que lorsque l'art inclinait vers le réalisme, au commencement du XIVe siècle. C'est alors que l'on voit les saints représentés tenant en main les instruments de leur martyre, les personnages profanes les objets qui indiquent leur rang ou leur état, leurs goûts ou leurs passions.

Il est essentiel dans l'étude des monuments du moyen âge de distinguer les attributs des symboles. Ainsi, par exemple, le démon sous la figure d'un dragon qui se trouve sculpté sous les pieds de la plupart des statues d'évêques, mordant le bout du bâton pastoral, est un symbole et non un attribut. L'agneau, le pélican, le phénix, le lion, sont des figures symboliques de la divinité, mais non des attributs; les clefs entre les mains de saint Pierre sont un symbole, tandis que la croix en sautoir entre les mains de saint André, le calice entre les mains de saint Jean, le coutelas entre les mains de saint Barthélemy, l'équerre entre les mains de saint Thomas, sont des attributs.

Sur les monuments de l'antiquité romaine, on trouve fréquemment représentés des objets tels que des instruments de sacrifice sur les temples, des armes sur les arcs de triomphe, des masques sur les théâtres, des chars sur les hippodromes; rien d'analogue dans nos édifices chrétiens du moyen âge (voy. DÉCORATION, ORNEMENT), soit religieux, civils ou militaires. Ce n'est guère qu'à l'époque de la renaissance, alors que le goût de l'imitation des arts antiques prévalut, que l'on couvrit les édifices sacrés ou profanes d'attributs; que l'on sculpta ou peignit sur les parois des églises, des instruments religieux; sur les murs des palais, des trophées ou des emblèmes de fêtes, et même souvent des objets empruntés au paganisme et qui n'étaient plus en usage au milieu de la société de cette époque. Étrange confusion d'idées, en effet, que celle qui faisait réunir sur la frise d'une église des têtes de victimes à des ciboires ou des calices, sur les trumeaux d'un palais des boucliers romains à des canons.

Note 11: (retour) «... Et remarque, dit Guillaume Durand, que les patriarches et les prophêtes sont peints avec des rouleaux dans leurs mains, et certains apôtres avec des livres, et certains autres avec des rouleaux. Sans doute parce qu'avant la venue du Christ la foi se montrait d'une manière figurative, et qu'elle était enveloppée de beaucoup d'obscurités au-dedans d'elle-même. C'est pour exprimer cela que les patriarches et les prophètes sont peints avec des rouleaux, par lesquels est désignée en quelque sorte une connaissance imparfaite; mais, comme les apôtres ont été parfaitement instruits par le Christ, voilà pourquoi ils peuvent se servir des livres par lesquels est désignée convenablement la connaissance parfaite. Or, comme certain d'entre eux ont rédigé ce qu'ils ont appris pour le faire servir à l'enseignement des autres, voilà pourquoi ils sont dépeints convenablement, ainsi que des docteurs, avec des livres dans leurs mains, comme Paul, Pierre, Jacques et Jude. Mais les autres, n'ayant rien écrit de stable ou d'approuvé par l'Église, sont représentés non avec des livres, mais avec des rouleaux, en signe de leur prédication... On représente, ajoute-t-il plus loin, les confesseurs avec leurs attributs; les évêques mitrés, les abbés encapuchonnés, et parfois avec des lis qui désignent la chasteté; les docteurs avec des livres dans leurs mains, et les vierges (d'après l'Évangile) avec des lampes...» Guillaume Durand. Rational. trad. par M. C. Barthélemy. Paris, 1854; chap. III.

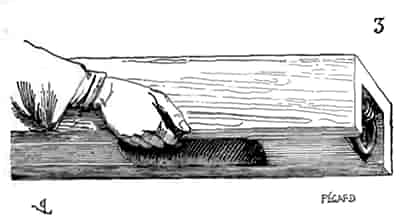

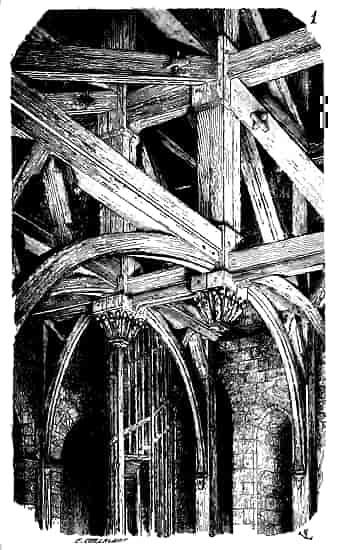

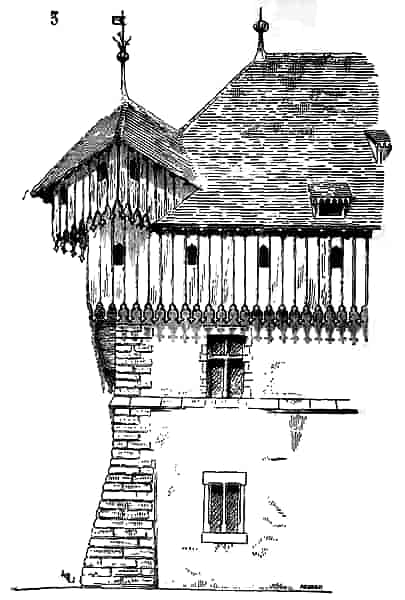

AUBIER, s. m. C'est la partie blanche et spongieuse du bois de chêne qui se trouve immédiatement sous l'écorce et qui entoure le coeur. L'aubier n'a ni durée ni solidité, sa présence a l'inconvénient d'engendrer les vers et de provoquer la carie du bois. Les anciennes charpentes sont toujours parfaitement purgées de leur aubier, aussi se sont-elles bien conservées. Il existait autrefois, dans les forêts des Gaules, une espèce de chêne, disparue aujourd'hui, qui possédait cet avantage de donner des pièces d'une grande longueur, droites, et d'un diamètre à peu près égal du bas en haut; ce chêne n'avait que peu d'aubier sous son écorce, et on l'employait en brins sans le refendre. Nous avons vu beaucoup de ces bois dans des charpentes exécutées pendant les XIIIe, XIVe et XVe siècles, qui, simplement équarris à la hache et laissant voir parfois l'écorce sur les arêtes, sont à peine chargés d'aubier. Il y aurait un avantage considérable, il nous semble, à tenter de retrouver et de reproduire une essence de bois possédant des qualités aussi précieuses (voy. CHARPENTE).

AUTEL, s. m. Tout ce que l'on peut savoir des autels de la primitive Église, c'est qu'ils étaient indifféremment de bois, de pierre ou de métal. Pendant les temps de persécution, les autels étaient souvent des tables de bois que l'on pouvait facilement transporter d'un lieu à un autre. L'autel de Saint-Jean de Latran était de bois. L'empereur Constantin ayant rendu la paix à l'Église chrétienne, saint Sylvestre fit placer ostensiblement dans cette basilique l'autel de bois qui avait servi dans les temps d'épreuves, avec défense qu'aucun autre que le pape n'y dît la messe. Ces autels de bois étaient faits en forme de coffre, c'est-à-dire qu'ils étaient creux. Saint-Augustin raconte que Maximin, évêque de Bagaï en Afrique, fut massacré sous un autel de bois que les Donatistes enfoncèrent sur lui. Grégoire de Tours se sert souvent du mot archa, au lieu d'ara ou d'altare, pour désigner l'autel. Ces autels de bois étaient revêtus de matières précieuses, or, argent et pierreries. L'autel de Sainte-Sophie de Constantinople, donné par l'impératrice Pulchérie, consistait en une table d'or garnie de pierreries.

Il est d'usage depuis plusieurs siècles d'offrir le saint sacrifice sur des autels de pierre, ou si les autels sont de bois ou de toute autre matière, faut-il qu'il y ait au milieu une dalle de pierre consacrée ou autel portatif. Il ne semble pas que les autels portatifs consacrés aient été admis avant le VIIIe siècle, et l'on pouvait dire la messe sur des autels d'or, d'argent ou de bois. Théodoret, évêque de Cyr, qui vivait pendant la première moitié du Ve siècle, célébra les divins mystères sur les mains de ses diacres, à la prière du saint ermite Maris, ainsi qu'il le dit dans son Histoire religieuse 12. Théodore, archevêque de Cantorbéry, mort en 690, fait observer, dans son Pénitentiel 13 qu'on peut dire la messe en pleine campagne sans autel portatif, pourvu qu'un prêtre, ou un diacre, ou celui même qui dit la messe, tienne le calice et l'oblation entre ses mains. Les autels portatifs paraissent avoir été imposés dans les cas de nécessité absolue dès le VIIIe siècle. Béde, dans son Histoire des Anglais, parle d'autels portatifs que les deux Ewaldes portaient avec eux partout où ils allaient 14. Hincmar, archevêque de Rheims, mort en 882, permit, dans ses Capitulaires, l'usage des autels portatifs 15 en pierre, en marbre, ou en mosaïques. Pendant les XIe et XIIe siècles, ces autels portatifs devinrent fort communs; on les emportait dans les voyages. Aussi l'Ordre romain les appelle-t-il tabulas itinerarias. Les inventaires des trésors d'églises font mention fréquemment d'autels portatifs.

Sur les tables d'autels fixes, il était d'usage, dès avant le IXe siècle, d'incruster des propitiatoires, qui étaient des plaques d'or ou d'argent sur lesquelles on offrait le saint sacrifice. Anasthase le Bibliothécaire dit, dans sa Vie du pape Pascal I, que ce souverain pontife fit poser un propitiatoire en argent sur l'autel de Saint-Pierre de Rome, un sur l'autel de l'église de Sainte-Praxède, sur les autels de Sainte-Marie de Cosmedin, de la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Le pape Léon IV fit également faire un propitiatoire pesant 72 livres d'argent et 80 livres d'or pour l'autel de la basilique de Saint-Pierre.

Les autels primitifs, qu'ils fussent de pierre, de bois ou de métal, étaient creux. L'autel d'or dressé par l'archevêque Angelbert dans l'église de Saint-Ambroise de Milan était creux, et l'on pouvait apercevoir les reliques qu'il contenait par une ouverture percée par derrière 16.

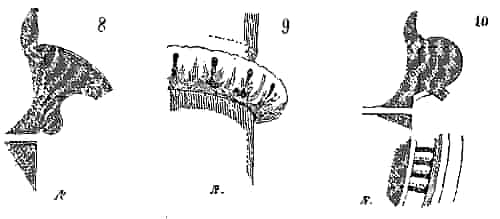

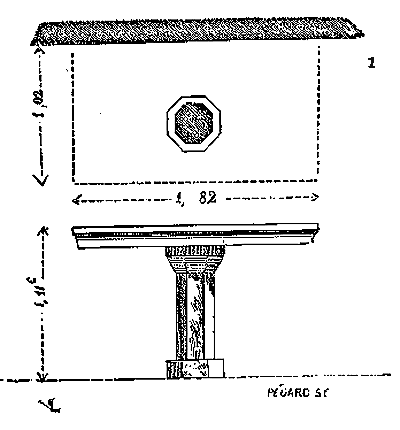

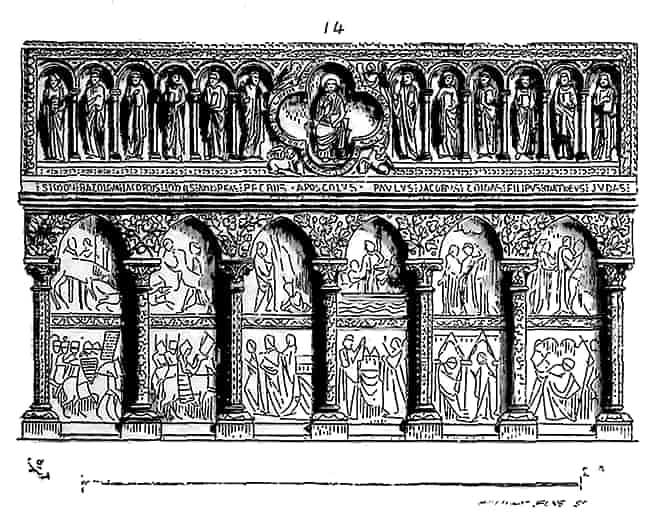

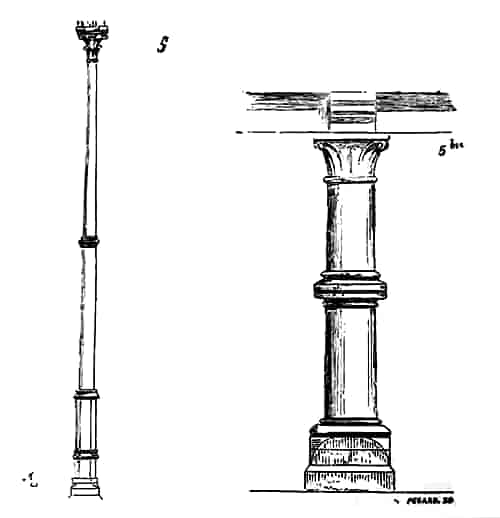

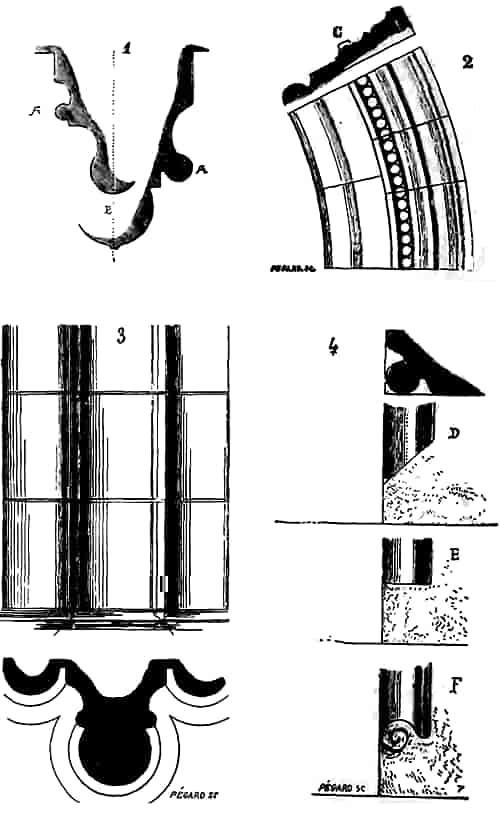

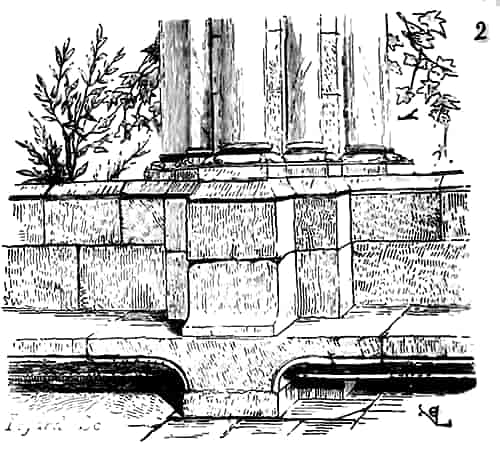

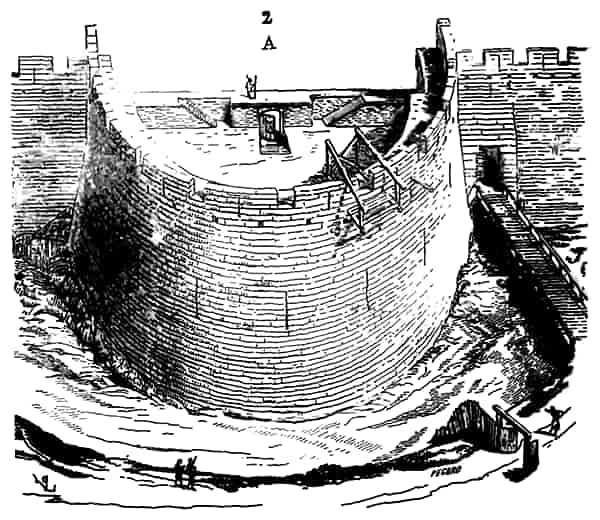

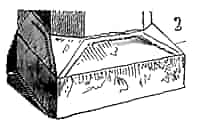

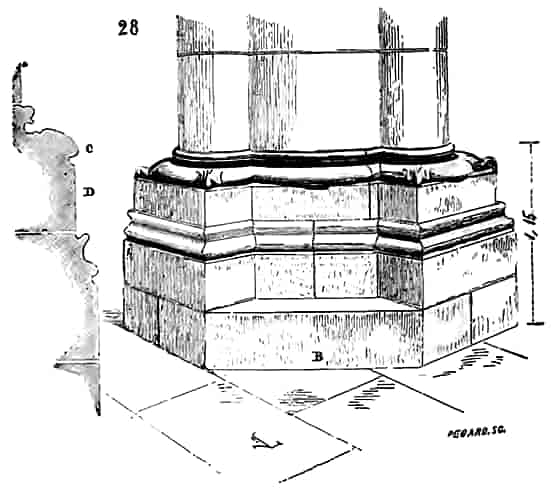

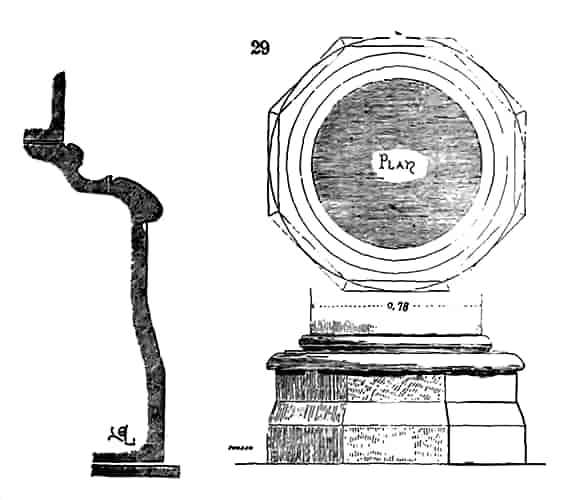

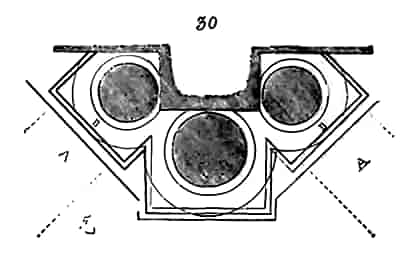

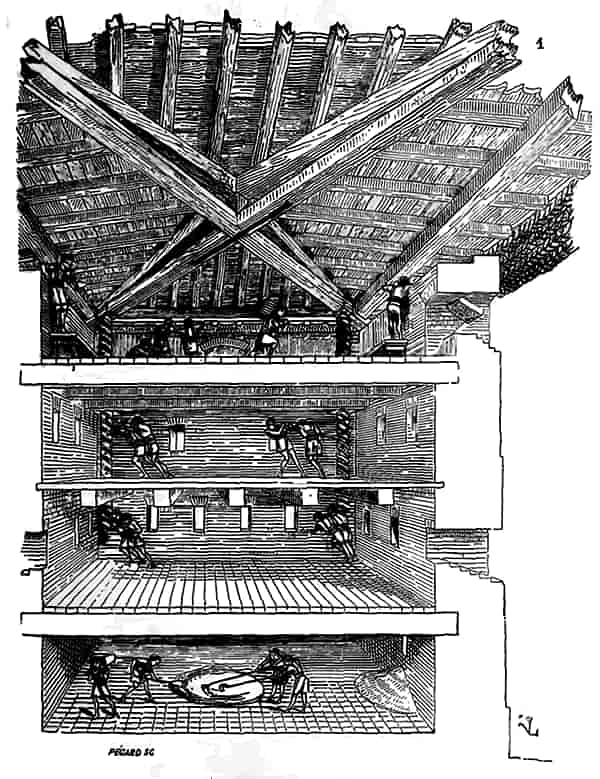

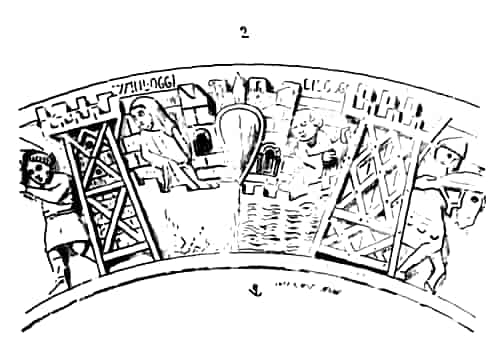

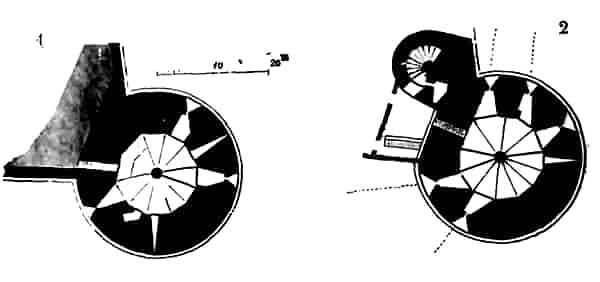

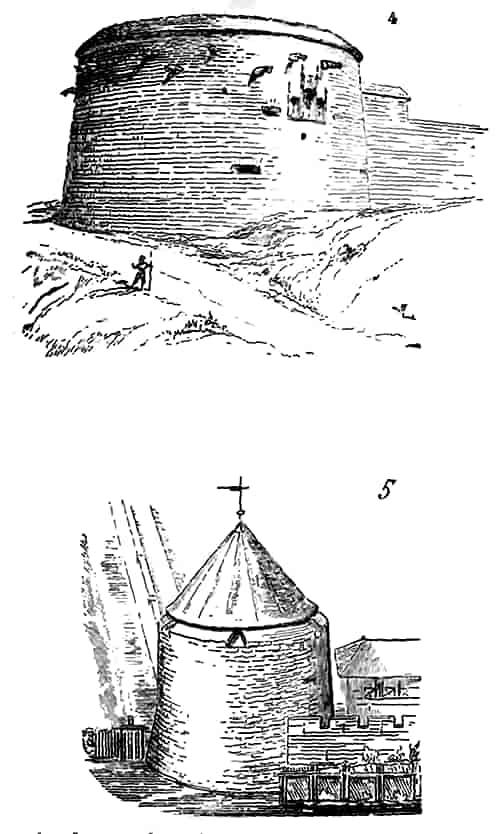

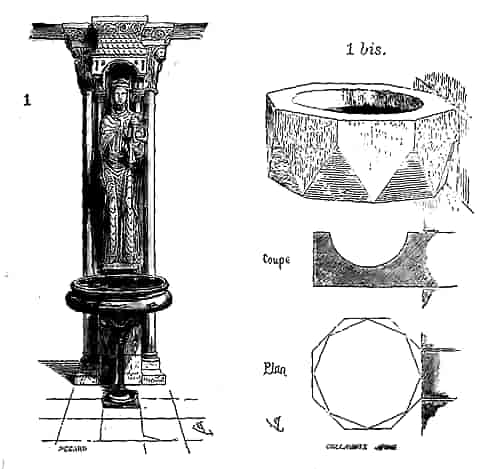

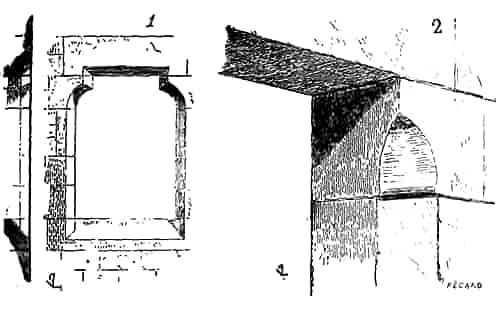

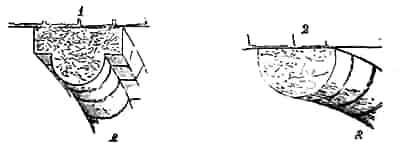

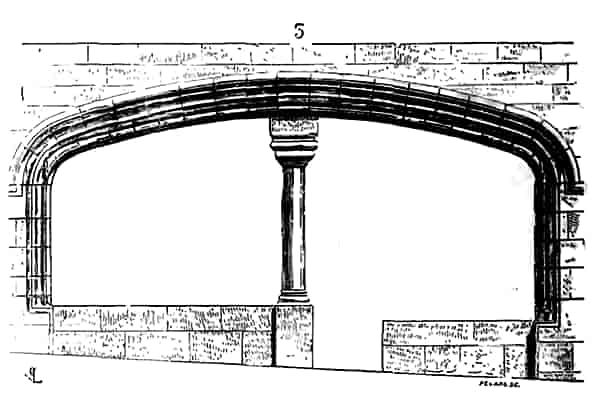

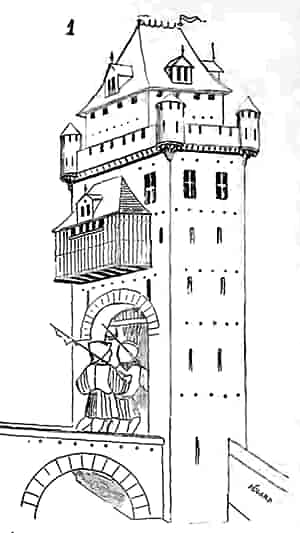

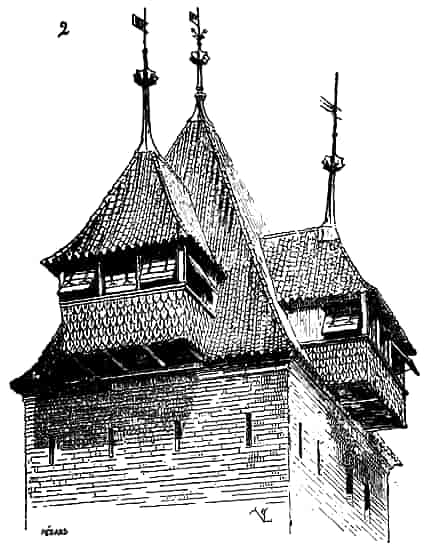

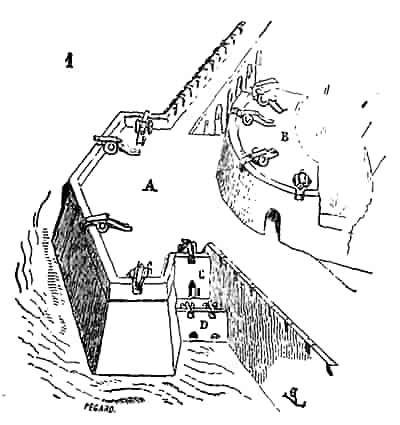

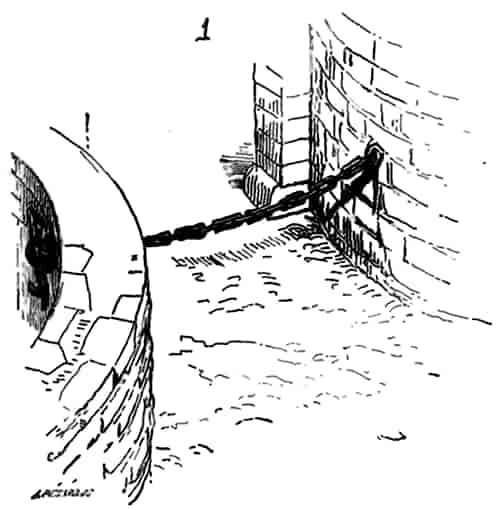

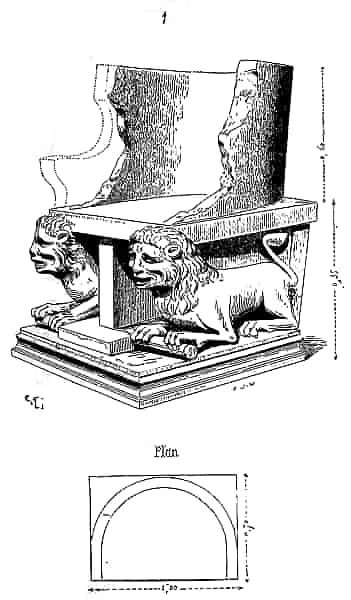

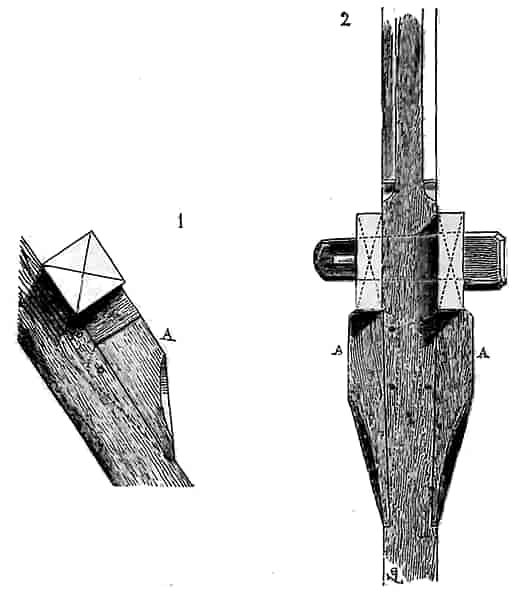

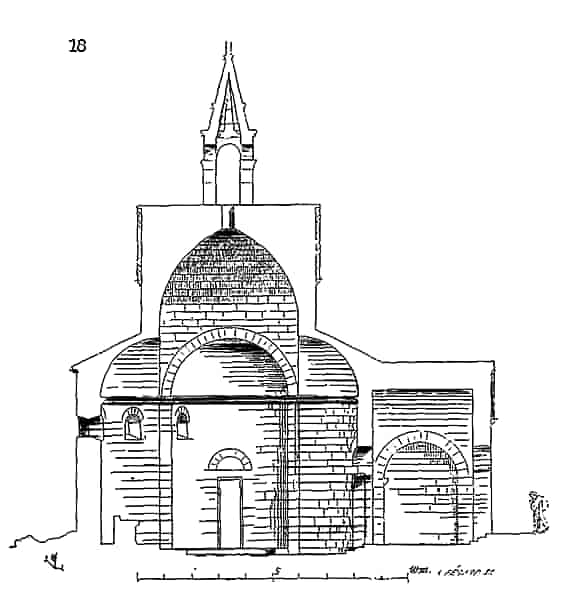

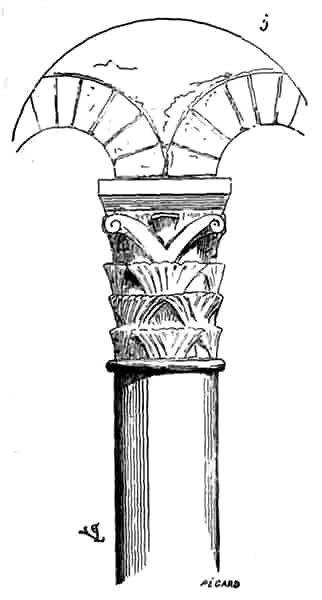

L'évêque Adelhelme, qui vivait à la fin du IXe siècle, raconte qu'un soldat du roi Bozon, qui était devenu aveugle, recouvra la vue en se glissant sous l'autel de l'église de Mouchi-le-Neuf du diocèse de Paris, pendant que l'on célébrait la messe. Les monuments viennent à cet égard appuyer les textes nombreux que nous croyons inutile de citer 17; les autels les plus anciens connus sont généralement portés sur une ou plusieurs colonnes 18 (1 et 2). La plupart des autels grecs étaient portés sur une seule colonne. L'usage des autels creux ou portés sur des points d'appui isolés s'est conservé jusqu'au XVe siècle. L'autel n'était considéré jusqu'alors que comme une table sous laquelle on plaçait parfois de saintes reliques, ou qui était élevée au-dessus d'une crypte renfermant un corps saint, car à vrai dire les reliquaires étaient plutôt, pendant le moyen âge, posés, à certaines occasions, sur l'autel que dessous 19. Il n'existe plus, que nous sachions, en France, d'autels complets d'une certaine importance antérieurs au XIIe siècle.

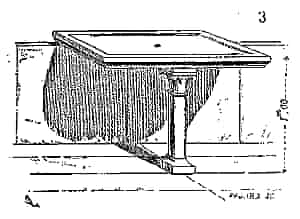

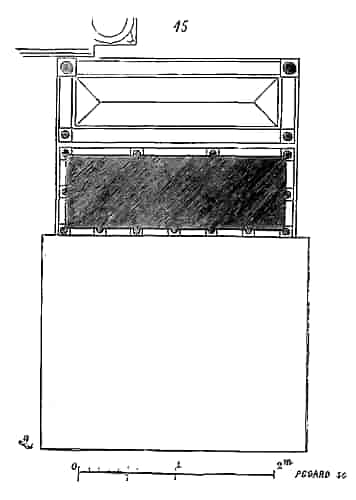

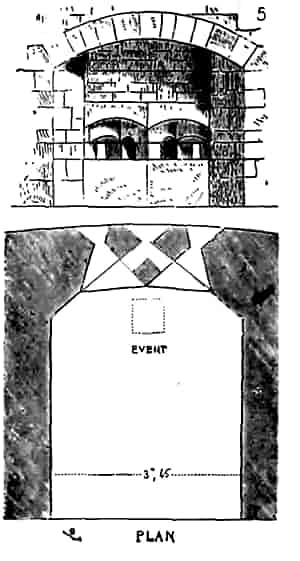

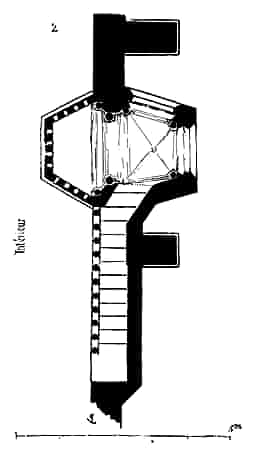

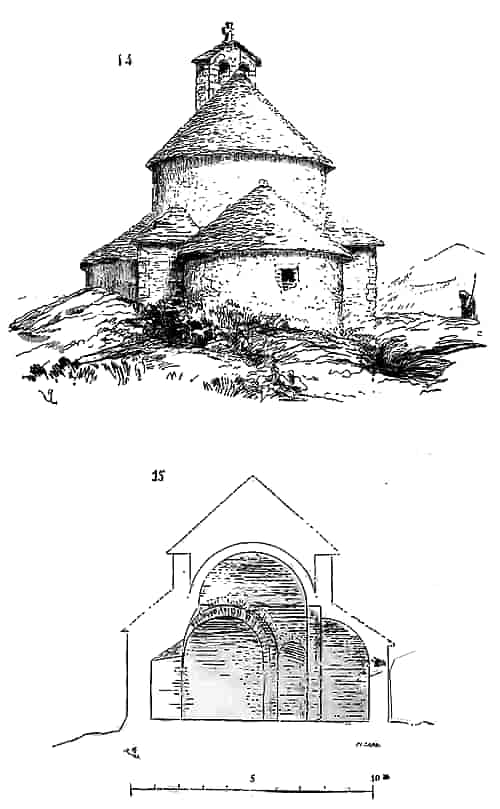

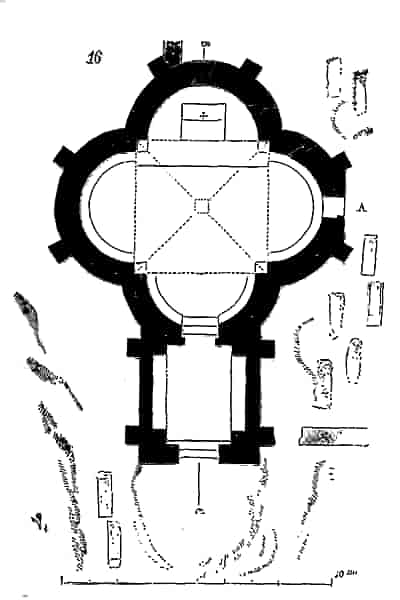

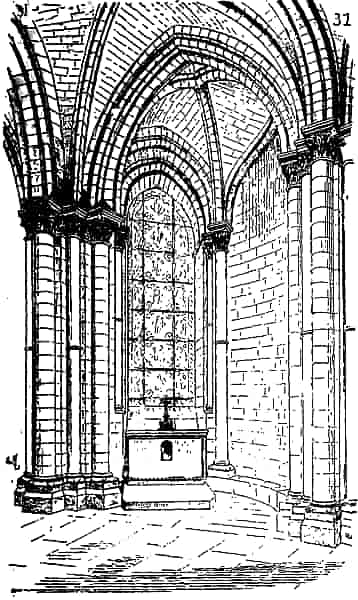

On en trouve figurés dans des manuscrits ou des bas-reliefs avant cette époque, mais ils sont très-simples, presque toujours sans retables, composés seulement d'une table supportée par des colonnes et recouverte de nappes tombant sur les deux côtés jusqu'au sol. L'usage des retables est cependant fort ancien, témoin le retable d'or donné par l'empereur Henri II à la cathédrale de Bâle, en 1019, et conservé aujourd'hui au musée de Cluni (voy. RETABLE); le grand retable d'or émaillé et enrichi de pierreries déposé sur le maître autel de l'église Saint-Marc de Venise, connu sous le nom de la Pala d'oro, et dont une partie date de la fin du Xe siècle; celui conservé autrefois dans le trésor de Saint-Denis. L'autel étant consacré dès les premiers siècles, aucune image ne devait y être déposée en présence de l'Eucharistie; mais le retable ne l'étant point, on pouvait le couvrir de représentations de personnages saints, de scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Sauf dans certaines cathédrales, à dater du XIIe siècle, les autels sont donc surmontés de retables fort riches, et souvent d'une grande dimension. Quant aux tables des autels, jusque vers la moitié du XIIe siècle, elles sont très-fréquemment creusées en forme de plateau. Saint Remi, archevêque de Lyon, avait donné à l'église Saint-Étienne, pendant le IXe siècle, un autel de marbre dont la table était creusée de six centimètres environ, avec de petits orifices à chacun des coins 20. D. Mabillon reproduit, dans le troisième volume de ses Annales Benedictini, une table d'autel de sept palmes de long sur quatre de large, donnée par l'abbé Tresmirus à son monastère de Mont-Olivet, du diocèse de Carcassonne, également creusée et remplie d'inscriptions et d'ornements gravés, avec les quatre signes des évangélistes aux quatre coins 21. La grande table du maître autel de l'église Saint-Sernin de Toulouse retrouvée depuis quelques années dans l'une des chapelles, et conservée dans cette église, était également entourée d'une riche bordure d'ornements et creusée; cette table paraît appartenir à la première moitié du XIIe siècle. Il semble que ces tables aient été creusées et percées de trous afin de pouvoir être lavées sans crainte de répandre à terre l'eau qui pouvait entraîner des parcelles des Saintes espèces. Voici (3) la figure de l'autel de la tribune de l'église de Montréal près Avallon, dont la table portée sur une seule colonne est ainsi creusée et percée d'un petit orifice 22. «Le grand autel de la cathédrale de Lyon, dit le sieur de Moléon, dans ses Voyages liturgiques 23, est ceint d'une balustrade de cuivre assez légère, haute de deux pieds environ, et elle finit au niveau du derrière de l'autel qui est large environ de cinq pieds. L'autel, dont la table de marbre est un peu creusée par-dessus, est fort simple, orné seulement d'un parement par devant et d'un autre au retable d'au-dessus. Sur ce retable sont deux croix aux deux côtés; Scaliger dit qu'il n'y en avait point de son temps.»

Il semble que ces tables aient été creusées et percées de trous afin de pouvoir être lavées sans crainte de répandre à terre l'eau qui pouvait entraîner des parcelles des Saintes espèces. Voici (3) la figure de l'autel de la tribune de l'église de Montréal près Avallon, dont la table portée sur une seule colonne est ainsi creusée et percée d'un petit orifice 22. «Le grand autel de la cathédrale de Lyon, dit le sieur de Moléon, dans ses Voyages liturgiques 23, est ceint d'une balustrade de cuivre assez légère, haute de deux pieds environ, et elle finit au niveau du derrière de l'autel qui est large environ de cinq pieds. L'autel, dont la table de marbre est un peu creusée par-dessus, est fort simple, orné seulement d'un parement par devant et d'un autre au retable d'au-dessus. Sur ce retable sont deux croix aux deux côtés; Scaliger dit qu'il n'y en avait point de son temps.»

Guillaume Durand, dans son Rational, que l'on ne saurait trop lire et méditer lorsqu'on veut connaître le moyen âge catholique 24, s'étend longuement sur l'autel et la signification des diverses parties qui le composent. «L'autel, dit-il d'après les Écritures, avait beaucoup de parties, à savoir la haute et la basse, l'intérieure et l'extérieure... Le haut de l'autel c'est Dieu-Trinité, c'est aussi l'Église triomphante... Le bas de l'autel c'est l'Église militante; c'est encore la table du temple, dont il est dit: «Passez les jours de fêtes dans de saints repas, assis et pressés à ma table près du coin de l'autel...» L'intérieur de l'autel c'est la pureté du coeur....

L'extérieur de l'autel c'est le bûcher ou l'autel même de la croix... En second lieu, l'autel signifie aussi l'Église spirituelle; et ses quatre coins, les quatre parties du monde sur lesquelles l'Église étend son empire. Troisièmement, il est l'image du Christ, sans lequel aucun don ne peut être offert d'une manière agréable au Père. C'est pourquoi l'Église a coutume d'adresser ses prières au Père par l'entremise du Christ. Quatrièmement, il est la figure du corps du Seigneur; cinquièmement, il représente la table sur laquelle le Christ but et mangea avec ses disciples. Or, poursuit-il, on lit dans l'Exode que l'on déposa dans l'arche du Testament ou du Témoignage la déclaration, c'est-à-dire les tables sur lesquelles était écrit le témoignage, on peut même dire les témoignages du Seigneur à son peuple; et cela fut fait pour montrer que Dieu avait fait revivre par l'écriture des tables la loi naturelle gravée dans les coeurs des hommes. On y mit encore une urne d'or pleine de manne pour attester que Dieu avait donné du ciel du pain aux fils d'Israël, et la verge d'Aaron pour montrer que toute puissance vient du Seigneur-Dieu, et le Deutéronome en signe du pacte par lequel le peuple avait dit: «Nous ferons tout ce que le Seigneur nous dira.» Et à cause de cela l'arche fut appelée l'Arche du Témoignage ou du Testament, et, à cause de cela encore, le Tabernacle fut appelé le Tabernacle du Témoignage. Or, on fit un propitiatoire ou couverture sur l'Arche... C'est à l'imitation de cela que dans certaines églises on place sur l'autel une arche ou un tabernacle dans lequel on dépose le corps du Seigneur et les reliques des saints... Donc, ajoute Guillaume Durand plus loin, par l'autel il faut entendre notre coeur;... et le coeur est au milieu du corps comme l'autel est au milieu de l'église. C'est au sujet de cet autel que le Seigneur donne cet ordre dans le Lévitique: «Le feu brûlera toujours sur mon autel.» Le feu c'est la charité; l'autel c'est un coeur pur... Les linges blancs dont on couvre l'autel représentent la chair ou l'humanité du Sauveur...» Guillaume Durand termine son chapitre de l'Autel, en disant que jamais l'autel ne doit être dépouillé, ni revêtu de parements lugubres ou d'épines, si ce n'est au jour de la Passion du Seigneur (ce que, ajoute-t-il, réprouve aujourd'hui le concile de Lyon), ou lorsque l'Église est injustement dépouillée de ses droits. Dans son chapitre III (des Peintures, etc.), il dit: «On peint quelquefois les images des saints Pères sur le retable de l'autel... Les ornements de l'autel sont des coffres et des châsses (capsis), des tentures, des phylactères (philatteriis), des chandeliers, des croix, des franges d'or, des bannières, des livres, des voiles et des courtines. Le coffre dans lequel on conserve les hosties consacrées, signifie le corps de la Vierge glorieuse... Il est parfois de bois, parfois d'ivoire blanc, parfois d'argent, parfois d'or et parfois de cristal... Le même coffre, lorsqu'il contient les hosties consacrées et non consacrées, désigne la mémoire humaine; car l'homme doit se rappeler continuellement les biens qu'il a reçus de Dieu, tant les temporels, qui sont figurés par les hosties non consacrées, que les spirituels, représentés par les hosties consacrées ... Et les châsses (capsæ) posées sur l'autel, qui est le Christ, ce sont les apôtres et les martyrs; les tentures et les linges de l'autel, ce sont les confesseurs, les vierges et tous les saints, dont le Seigneur dit au prophète: «Tu te revêtiras d'eux comme d'un vêtement...» On place encore sur l'autel même, dans certaines églises, le tabernacle (tabernaculum), dont il a été parlé au chapitre de l'Autel.

«Aux coins de l'autel sont placés à demeure deux chandeliers, pour signifier la joie des deux peuples qui se réjouirent de la nativité du Christ; ces chandeliers, au milieu desquels est la croix, portent de petits flambeaux allumés; car l'ange dit aux pasteurs: «Je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple, parce qu'aujourd'hui vous est né le Sauveur du monde...»

«Le devant de l'autel est encore orné d'une frange d'or, selon cette parole de l'Exode (chap. XXV et XXVIII): «Tu me construiras un autel, et tu l'entoureras d'une guirlande haute de quatre doigts.

«Le livre de l'Évangile est aussi placé sur l'autel, parce que l'Évangile a été publié par le Christ lui-même et que lui-même en rend témoignage.» En parlant des voiles, l'évêque de Mende s'exprime ainsi: «Il est à remarquer que l'on suspend trois sortes de voiles dans l'église, à savoir: celui qui couvre les choses saintes, celui qui sépare le sanctuaire du clergé, et celui qui sépare le clergé du peuple... Le premier voile, c'est-à-dire les rideaux que l'on tend des deux côtés de l'autel, et dont le prêtre pénètre le secret, a été figuré d'après ce qu'on lit dans l'Exode (XXXIV)... Le second voile, ou courtine, que, pendant le carême et la célébration de la messe, on étend devant l'autel, tire son origine et sa figure de celui qui était suspendu dans le tabernacle et qui séparait le Saint des saints du lieu saint... Ce voile cachait l'arche au peuple, et il était tissu avec un art admirable et orné d'une belle broderie de diverses couleurs;... et, à son imitation, les courtines sont encore aujourd'hui tissues de diverses couleurs très-belles...

«Dans quelques églises, l'autel, dans la solennité de Pâques, est orné de couvertures précieuses, et l'on met dessus des voiles de trois couleurs: rouge, gris et noir, qui désignent trois époques. La première leçon et le répons étant finis, on ôte le voile noir, qui signifie le temps avant la loi. Après la seconde leçon et le répons, on enlève le voile gris, qui désigne le temps sous la loi. Après la troisième leçon, on ôte le voile rouge, qui signifie l'époque de la grâce, dans laquelle, par la Passion du Christ, l'entrée nous a été et nous est encore ouverte au Saint des saints et à la gloire éternelle.»

Quelque longues que soient ces citations, on comprendra leur importance et leur valeur; elles jettent une grande clarté sur le sujet qui nous occupe. Tant que le clergé maintint les anciennes traditions, et jusqu'au moment où il fut entraîné par le goût quelque peu désordonné du XVIe siècle, il sut conserver à l'autel sa signification première. L'autel demeura le symbole visible de l'ancienne et de la nouvelle loi. Chacune des parties qui le composaient rappelait les saintes Écritures, ou les grands faits de la primitive Église. Toujours simple de forme, que sa matière fût précieuse ou commune, il était entouré de tout ce qui devait le faire paraître saint aux yeux des fidèles, sans que ces accessoires lui ôtassent ce caractère de simplicité et de pureté que le faux goût des derniers siècles lui ont enlevé.

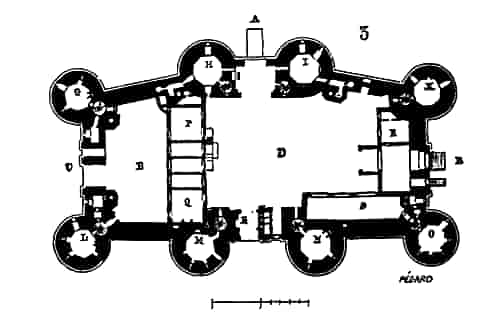

Nous allons essayer, soit à l'aide des textes, soit à l'aide des monuments, de donner une idée complète des autels de nos églises du moyen âge. Mais d'abord, il est nécessaire d'établir une distinction entre les différents autels. Dans les églises cathédrales, le maître autel non-seulement était simple de forme, mais souvent même il était dépourvu de retable, entouré seulement d'une clôture avec voiles et courtines, et surmonté au dossier d'une colonne avec crosse à laquelle était suspendue la sainte Eucharistie. Sur les côtés étaient établies des armoires dans lesquelles étaient renfermées les reliques; quelquefois, au lieu de la suspension, sur l'autel, était posé un riche tabernacle, ainsi que nous l'apprend Guillaume Durand, destiné à contenir les hosties consacrées et non consacrées. Toutefois, il est à présumer que ces tabernacles ou coffres, n'étaient pas fixés à l'autel d'une manière permanente. Sur l'autel même se dressaient seulement la croix et deux flambeaux.

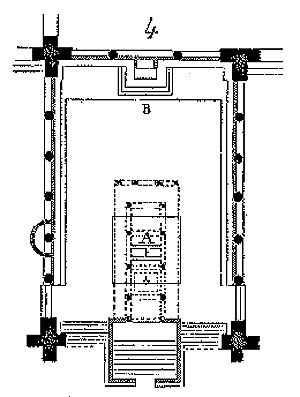

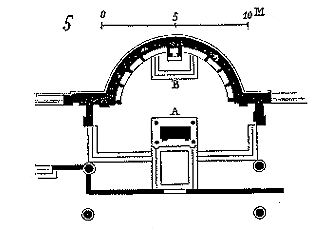

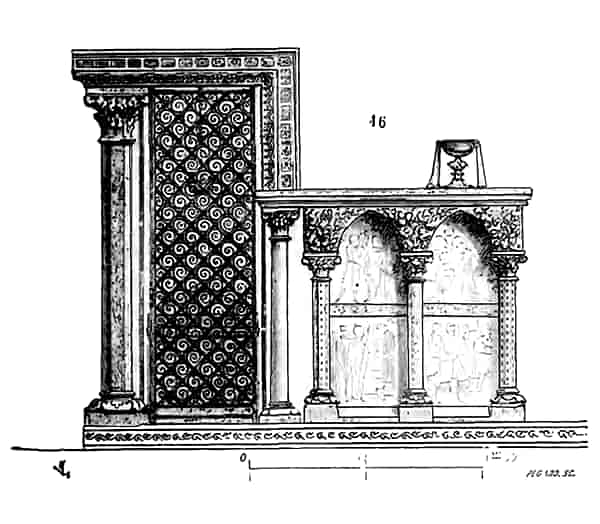

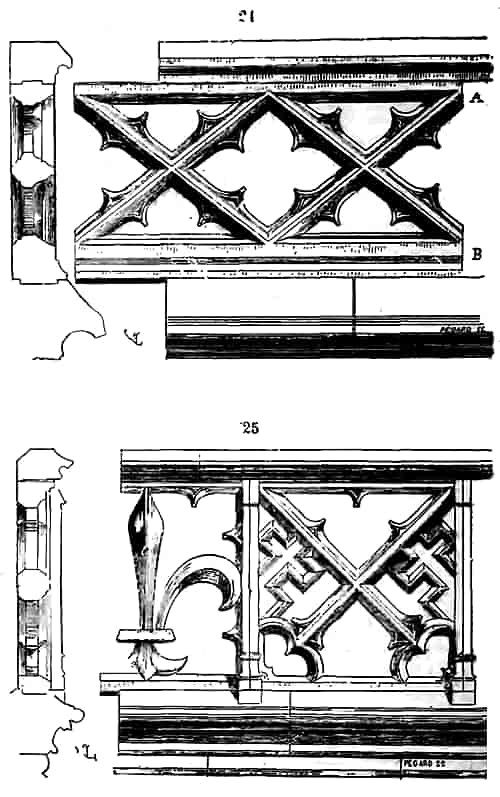

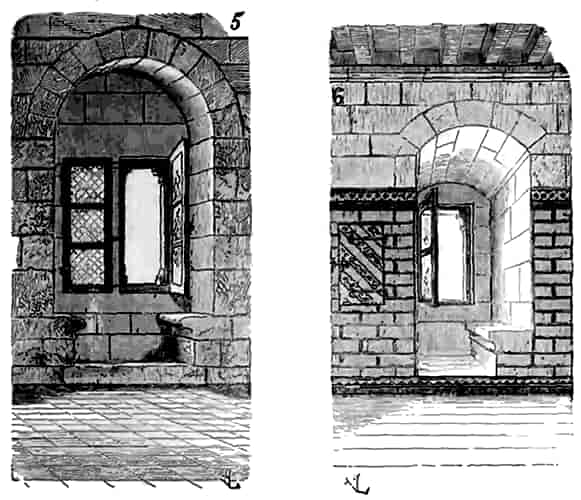

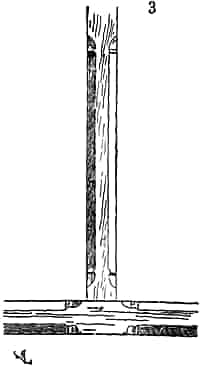

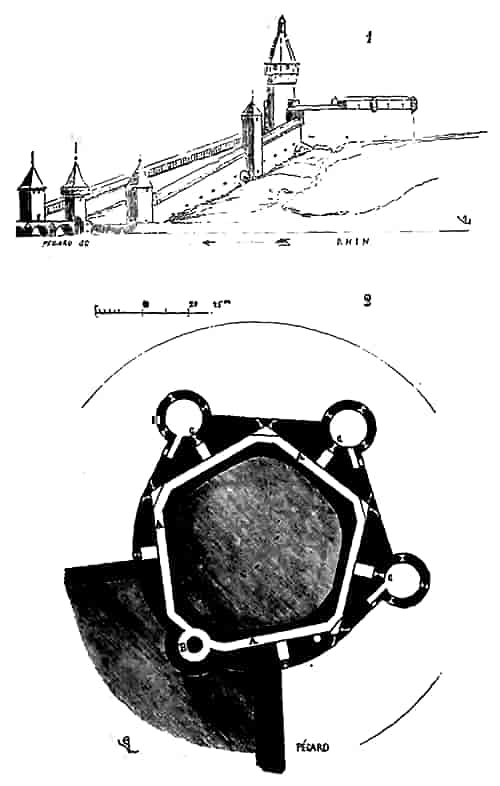

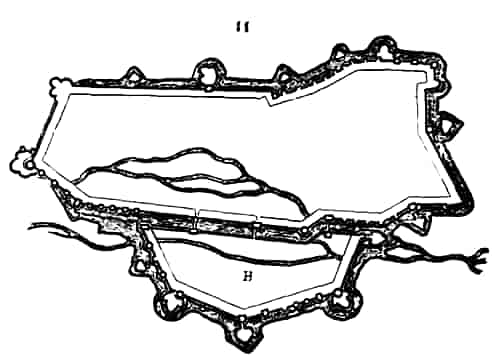

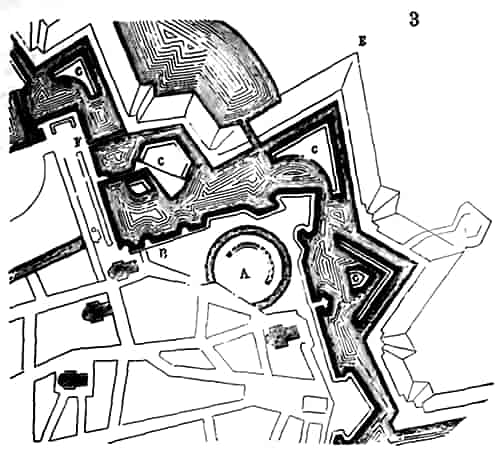

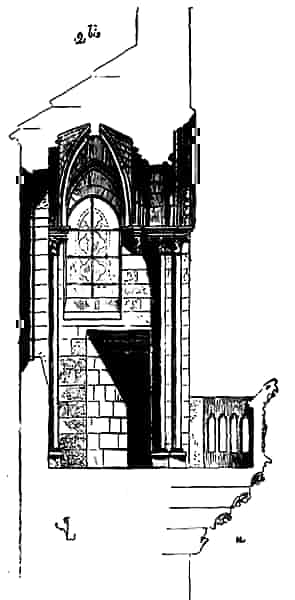

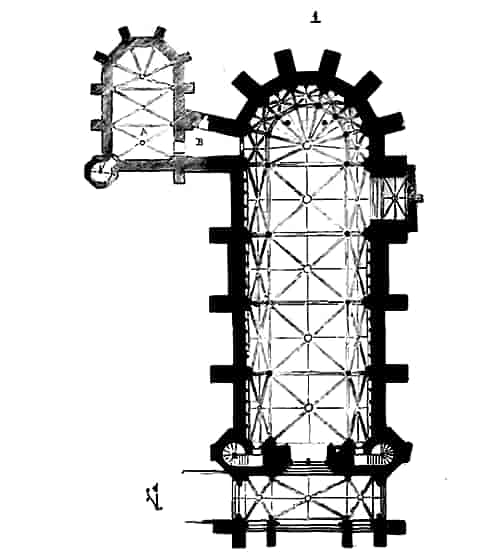

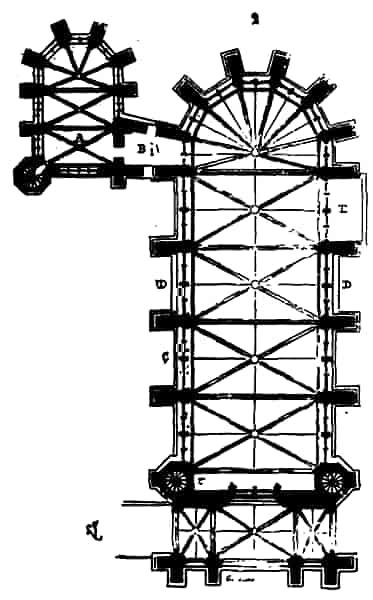

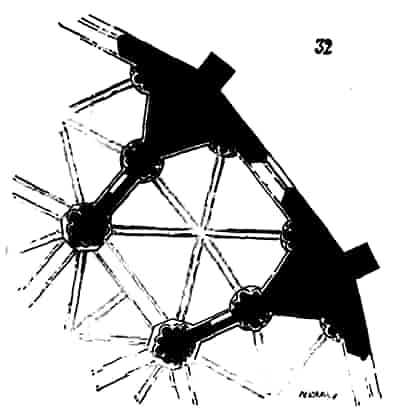

Jusqu'au XIIIe siècle, les trônes des évêques et les stalles des chanoines régulier étaient disposés généralement, dans les cathédrales, au chevet; le trône épiscopal occupait le centre. Cette disposition, encore conservée dans quelques basiliques romaines, entre autres à Saint-Jean-de-Latran, à Saint-Laurent hors les murs (4) 25, à Saint-Clément (5) 26, etc., et qui appartenait à la primitive Église, devait nécessairement empêcher l'établissement des contre-autels ou des retables, car ceux-ci eussent caché le célébrant. Aussi ne voit-on guère les retables apparaître que sur les autels adossés, sur ceux des chapelles, rarement sur les autels principaux des cathédrales. Dans les églises monastiques, il y avait presque toujours l'autel matutinal, qui était celui où se disait l'office ordinaire, placé à l'entrée du sanctuaire au bout du choeur des religieux, et l'autel des reliques, posé au fond du sanctuaire, et derrière ou sous lequel étaient conservées les châsses des saints. C'était ainsi qu'étaient établis les autels principaux de l'église de Saint-Denis en France, dès le temps de Suger. Au fond du rond-point, l'illustre abbé avait fait élever le reliquaire contenant les châsses des saints martyrs, en avant duquel était placé un autel. Voici la description que donne D. Doublet de ce monument remarquable... «En ceste partie est le très-sainct autel des glorieux saincts martyrs (ou bien l'autel des corps saincts, à raison que leurs corps reposent soubs iceluy), lequel est de porphyre gris beau en perfection: et la partie d'au-dessus, ou surface du même autel, couverte d'or fin, aussi enrichi de plusieurs belles agathes, et pierres précieuses. Là se voit une excellente table couverte d'or (un retable), ornée et embellie de pierreries, qu'a fait faire jadis le roi Pepin, laquelle est quarrée, et sur les quatre costez sont des lettres en émail sur or, les unes après les autres, en ces termes: Bertrada Deum venerans Christoque sacrata. Et puis: Pro Pippino rege fælicissimo quondam... Au derrière de cet autel est le sacré cercueil des corps des saints martyrs, qui contient depuis l'aire et pavé cinq pieds et demy de hault, et huict pieds de long sur sept pieds de large, fait d'une assise de marbre noir tout autour du bas d'un pied de hault, et sur la dicte assise huit pilliers quarrez aussi de marbre noir de deux pieds et demy de hault, et sur iceux huit pilliers une autre assise de marbre noir, à plusieurs moulures anciennes, et entre les dicts huit pilliers, huit panneaux de treillis de fonte, enchassez en bois, de plusieurs belles façons de deux pieds et demy de long, le pillier du milieu de derrière, et pareillement le pillier de l'un des coings du dit derrière, couverts chacun d'une bande de cuivre doré, aussi iceux treillis et bois couverts de cuivre doré à feuillages, avec plusieurs émaux ronds sur cuivre doré, et plusieurs clous dorés sur iceux; et sur le marbre de la couverture, dedans ledit cercueil, une voulte de pierre revestue au dedans de cuivre doré, qui prend jusque soubs l'autel, qui est le lieu où reposent les sacrez corps des apôtres de France saint Denys l'Aéropagite, saint Rustic, et saint Eleuthère, en des châsses d'argent de très-ancienne façon, pendantes à des chainettes aussi et boucles d'argent, pour lesquelles ouvrir il y a trois clefs d'argent... Au-dessus dudit cercueil il y a un grand tabernacle de charpenterie de ladite longueur et largeur en façon d'église, à haute nef et basses voûtes, garny de huict posteaux, à savoir à chacun des deux pignons quatre, les deux des coings ronds de deux pieds et demy de hault, et les deux autres dedans oeuvre de six pieds et demy de hault, aussi garny de bases et chapiteaux: et entre iceux trois beez et regards de fenestres à demy ronds portans leur plein centre, et celle du milieu plus haulte que les autres: le dessus des «pilliers de dedans oeuvre en manière d'une nef d'église de ladite longueur, et de deux pieds et demy de large, portant de costé et d'autre dix colombettes à jour, et deux aux deux bouts à base et chapiteau d'ancienne façon: au-dessus de ladite nef et colombettes de chacun costé est un appentil en manière de basses chapelles, voûtes et allées, les costez et ceintres à demy ronds portans quatre culs de lampe; à chacun des deux pignons de ladite nef cinq petites fenestres, trois par haut à deux petits pilliers quarrez par voye, et au-dessous deux, au milieu un pillier rond; le dedans de la nef remply par bas d'une forme de cercueil, et les deux costez aussi remplis par bas d'une même forme de cercueil de bois de la longueur dudit tabernacle, celle du milieu plus haut eslevée que les autres. Le devant du cercueil du milieu joignant ledit autel est garny en la bordure d'en bas de plusieurs beaux esmaux sur cuivre doré, en façon d'applique de diverses façons, et au-dessus desdits esmaux plusieurs belles agathes, les unes en façon de camahieux à faces d'hommes (camées) et les autres en fond de cuve (chatons)... Tout le devant de cet autel est couvert d'or, et enrichy de belles perles rondes d'Orient, d'aigues marines en fond de cuve, de topazes, grenats, saphirs, amatistes, cornalines, presmes d'esmeraudes, esmaux d'applique et cassidoines, avec trois belles croix posées sur la pointe de chacun pignon du cercueil, dont celle du milieu est d'or, et les autres d'argent doré, enrichies de beaux saphirs, de belles amatistes, de grenats et presmes d'esmeraudes. Au derrière du cercueil préallégué ce vers-cy est escrit en lettres d'or sur laiton, ainsi que s'ensuit:

Jusqu'au XIIIe siècle, les trônes des évêques et les stalles des chanoines régulier étaient disposés généralement, dans les cathédrales, au chevet; le trône épiscopal occupait le centre. Cette disposition, encore conservée dans quelques basiliques romaines, entre autres à Saint-Jean-de-Latran, à Saint-Laurent hors les murs (4) 25, à Saint-Clément (5) 26, etc., et qui appartenait à la primitive Église, devait nécessairement empêcher l'établissement des contre-autels ou des retables, car ceux-ci eussent caché le célébrant. Aussi ne voit-on guère les retables apparaître que sur les autels adossés, sur ceux des chapelles, rarement sur les autels principaux des cathédrales. Dans les églises monastiques, il y avait presque toujours l'autel matutinal, qui était celui où se disait l'office ordinaire, placé à l'entrée du sanctuaire au bout du choeur des religieux, et l'autel des reliques, posé au fond du sanctuaire, et derrière ou sous lequel étaient conservées les châsses des saints. C'était ainsi qu'étaient établis les autels principaux de l'église de Saint-Denis en France, dès le temps de Suger. Au fond du rond-point, l'illustre abbé avait fait élever le reliquaire contenant les châsses des saints martyrs, en avant duquel était placé un autel. Voici la description que donne D. Doublet de ce monument remarquable... «En ceste partie est le très-sainct autel des glorieux saincts martyrs (ou bien l'autel des corps saincts, à raison que leurs corps reposent soubs iceluy), lequel est de porphyre gris beau en perfection: et la partie d'au-dessus, ou surface du même autel, couverte d'or fin, aussi enrichi de plusieurs belles agathes, et pierres précieuses. Là se voit une excellente table couverte d'or (un retable), ornée et embellie de pierreries, qu'a fait faire jadis le roi Pepin, laquelle est quarrée, et sur les quatre costez sont des lettres en émail sur or, les unes après les autres, en ces termes: Bertrada Deum venerans Christoque sacrata. Et puis: Pro Pippino rege fælicissimo quondam... Au derrière de cet autel est le sacré cercueil des corps des saints martyrs, qui contient depuis l'aire et pavé cinq pieds et demy de hault, et huict pieds de long sur sept pieds de large, fait d'une assise de marbre noir tout autour du bas d'un pied de hault, et sur la dicte assise huit pilliers quarrez aussi de marbre noir de deux pieds et demy de hault, et sur iceux huit pilliers une autre assise de marbre noir, à plusieurs moulures anciennes, et entre les dicts huit pilliers, huit panneaux de treillis de fonte, enchassez en bois, de plusieurs belles façons de deux pieds et demy de long, le pillier du milieu de derrière, et pareillement le pillier de l'un des coings du dit derrière, couverts chacun d'une bande de cuivre doré, aussi iceux treillis et bois couverts de cuivre doré à feuillages, avec plusieurs émaux ronds sur cuivre doré, et plusieurs clous dorés sur iceux; et sur le marbre de la couverture, dedans ledit cercueil, une voulte de pierre revestue au dedans de cuivre doré, qui prend jusque soubs l'autel, qui est le lieu où reposent les sacrez corps des apôtres de France saint Denys l'Aéropagite, saint Rustic, et saint Eleuthère, en des châsses d'argent de très-ancienne façon, pendantes à des chainettes aussi et boucles d'argent, pour lesquelles ouvrir il y a trois clefs d'argent... Au-dessus dudit cercueil il y a un grand tabernacle de charpenterie de ladite longueur et largeur en façon d'église, à haute nef et basses voûtes, garny de huict posteaux, à savoir à chacun des deux pignons quatre, les deux des coings ronds de deux pieds et demy de hault, et les deux autres dedans oeuvre de six pieds et demy de hault, aussi garny de bases et chapiteaux: et entre iceux trois beez et regards de fenestres à demy ronds portans leur plein centre, et celle du milieu plus haulte que les autres: le dessus des «pilliers de dedans oeuvre en manière d'une nef d'église de ladite longueur, et de deux pieds et demy de large, portant de costé et d'autre dix colombettes à jour, et deux aux deux bouts à base et chapiteau d'ancienne façon: au-dessus de ladite nef et colombettes de chacun costé est un appentil en manière de basses chapelles, voûtes et allées, les costez et ceintres à demy ronds portans quatre culs de lampe; à chacun des deux pignons de ladite nef cinq petites fenestres, trois par haut à deux petits pilliers quarrez par voye, et au-dessous deux, au milieu un pillier rond; le dedans de la nef remply par bas d'une forme de cercueil, et les deux costez aussi remplis par bas d'une même forme de cercueil de bois de la longueur dudit tabernacle, celle du milieu plus haut eslevée que les autres. Le devant du cercueil du milieu joignant ledit autel est garny en la bordure d'en bas de plusieurs beaux esmaux sur cuivre doré, en façon d'applique de diverses façons, et au-dessus desdits esmaux plusieurs belles agathes, les unes en façon de camahieux à faces d'hommes (camées) et les autres en fond de cuve (chatons)... Tout le devant de cet autel est couvert d'or, et enrichy de belles perles rondes d'Orient, d'aigues marines en fond de cuve, de topazes, grenats, saphirs, amatistes, cornalines, presmes d'esmeraudes, esmaux d'applique et cassidoines, avec trois belles croix posées sur la pointe de chacun pignon du cercueil, dont celle du milieu est d'or, et les autres d'argent doré, enrichies de beaux saphirs, de belles amatistes, de grenats et presmes d'esmeraudes. Au derrière du cercueil préallégué ce vers-cy est escrit en lettres d'or sur laiton, ainsi que s'ensuit:

«Facit utrumque latus, frontem, lectumque Suggerus 27. »

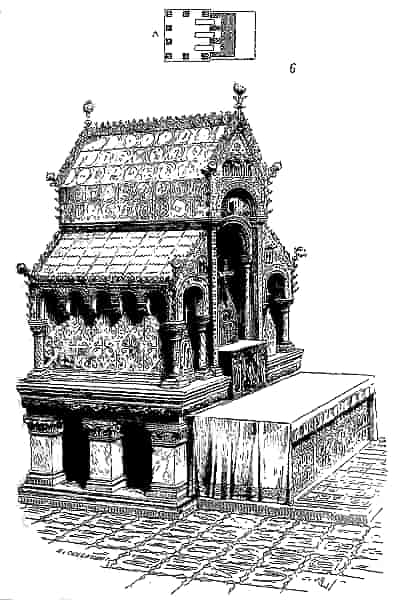

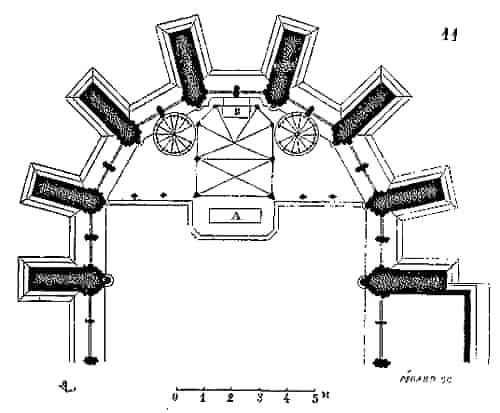

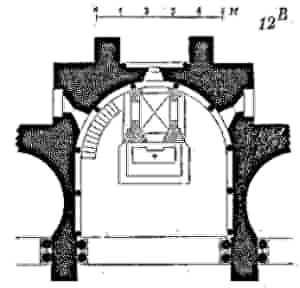

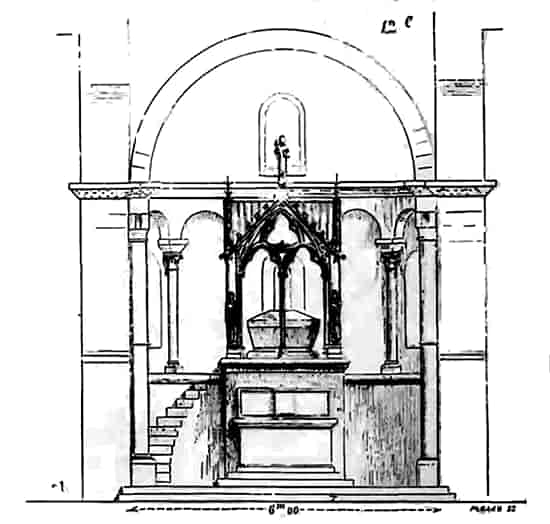

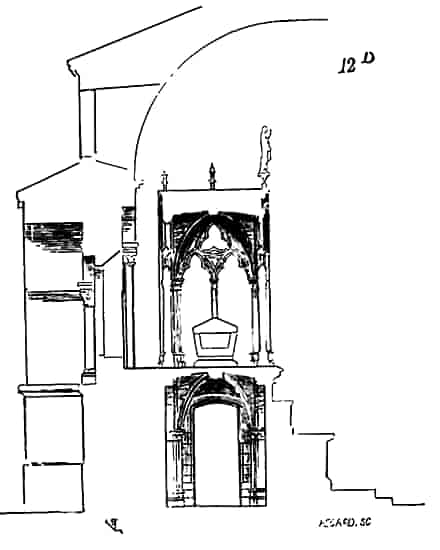

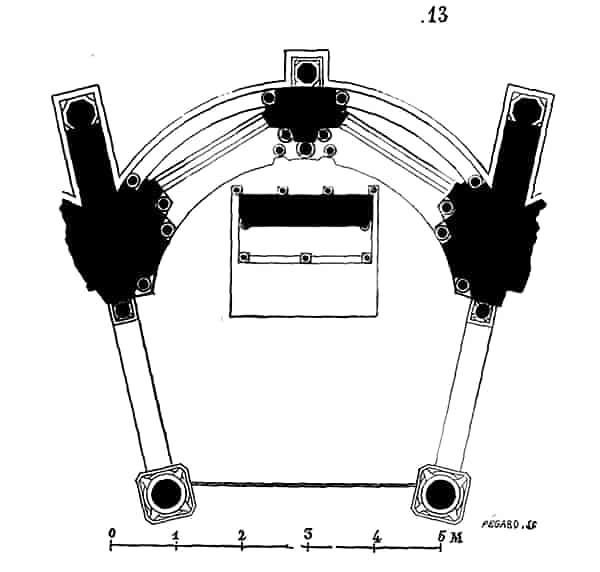

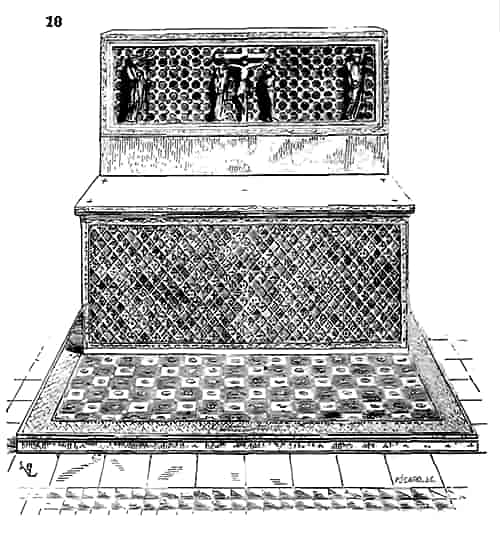

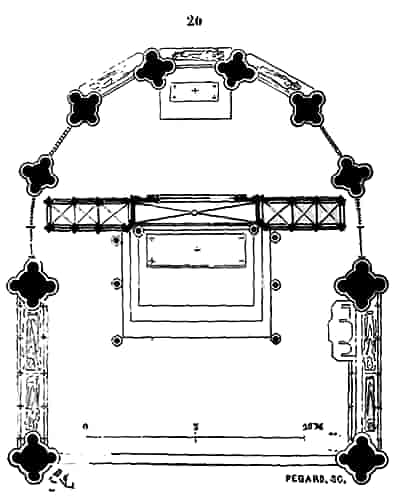

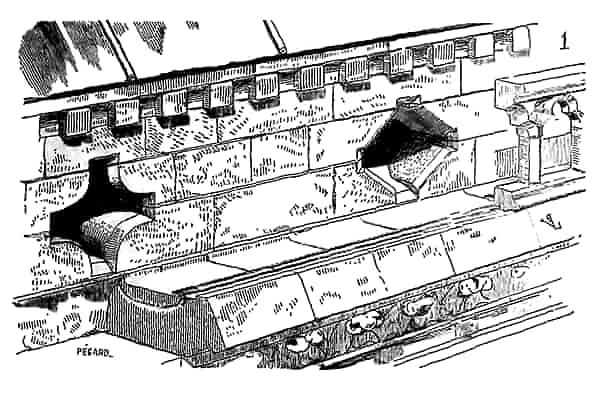

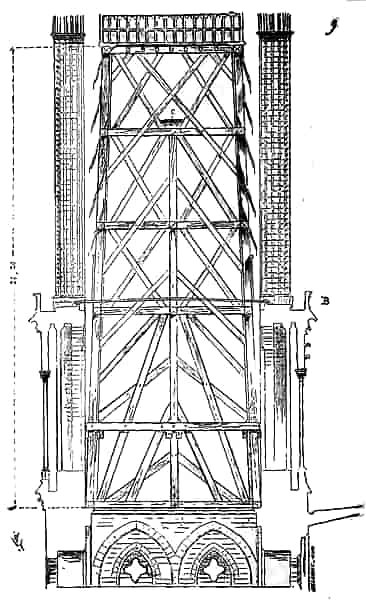

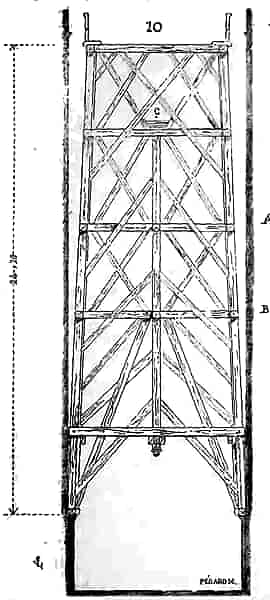

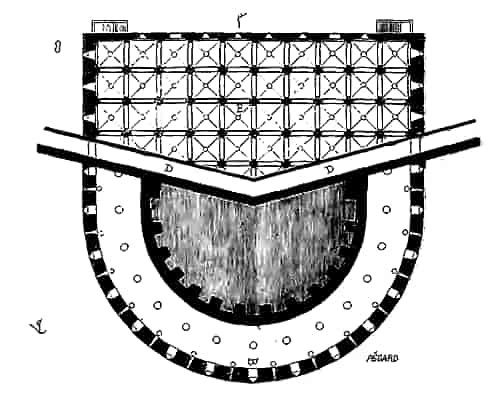

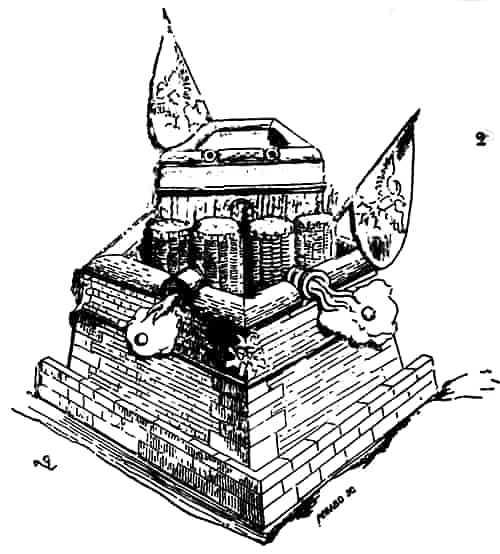

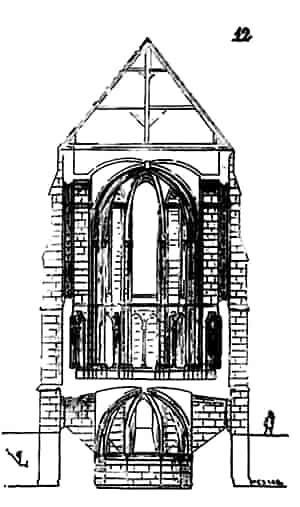

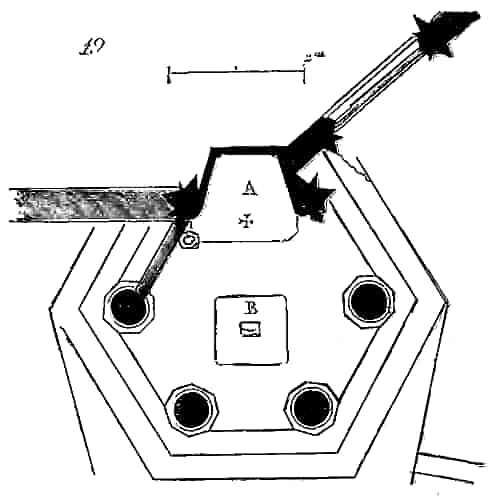

Cette description si minutieuse de l'autel des reliques de l'abbaye de Saint-Denis fait voir que, si le reliquaire était important et aussi riche par son ornementation que par la matière, l'autel placé en avant conservait la simplicité des formes primitives, que cet autel était indépendant du reliquaire, que les trois châsses des saints étaient placées de façon à pénétrer jusque sous la table, et que les cercueils supérieurs disposés dans le grand tabernacle à trois nefs, étaient feints, et ne faisaient que rappeler aux yeux des fidèles la présence des corps saints qu'ils ne pouvaient apercevoir. Sans prétendre faire ici une restauration de cet autel remarquable, nous croyons cependant devoir en donner un croquis aussi exactement tracé que possible d'après la description, afin de rendre le texte intelligible pour tous (6) 28. Cet autel et son reliquaire, placés au fond du rond-point de l'église abbatiale, n'étaient pas entourés d'une clôture particulière, car le sanctuaire était lui-même fermé et élevé au-dessus du sol de la nef et du transept, de trois mètres environ; il n'était accompagné que de deux armoires à droite et à gauche, contenant le trésor de l'église (voy. ARMOIRE). Quant à l'autel matutinal placé à l'extrémité de l'axe de la croisée et presque adossé à la tribune formée par l'exhaussement du sanctuaire, il était entouré de grilles de fer «faites par beaux compartiments,» composé d'une table de marbre portée sur quatre piliers de marbre blanc; il avait été consacré par le pape saint Étienne 29. À la fin du XVe siècle, cet autel était encore environné de colonnes de vermeil surmontées de figures d'anges tenant des flambeaux, et reliées par des tringles sur lesquelles glissaient les courtines. Derrière le retable, qui était d'or, avait été élevée la châsse renfermant les reliques du roi saint Louis.

Un délicieux tableau de Van Eyck, conservé à Londres dans la collection de lord ***, nous donne la disposition et la forme des parties supérieures de cet autel; le dessous de la table de l'autel est caché par un riche parement de tapisserie (7). On retrouve ici le retable donné par Charles le Chauve et la croix d'or donnée par l'abbé Suger 30. Le tableau de Van Eyck est exécuté avec une finesse et une exactitude si remarquables, que l'on distingue parfaitement jusqu'aux moindres détails du retable et du reliquaire. Les caractères particuliers aux styles différents sont observés avec une scrupuleuse fidélité. On voit que le retable appartient au IXe siècle; les colonnes, les anges et le reliquaire à la fin du XIIIe siècle.

D. Doublet donne, dans le chapitre XLV de ses Antiquitez de l'abbaye de Saint-Denis, une description minutieuse du retable d'or de cet autel, qui se rapporte entièrement au tableau de Van Eyck; il mentionne la qualité et le nombre des pierres précieuses, des perles, leur position, les accessoires qui accompagnent les personnages.

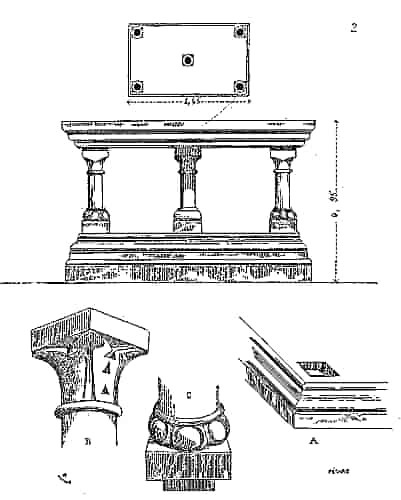

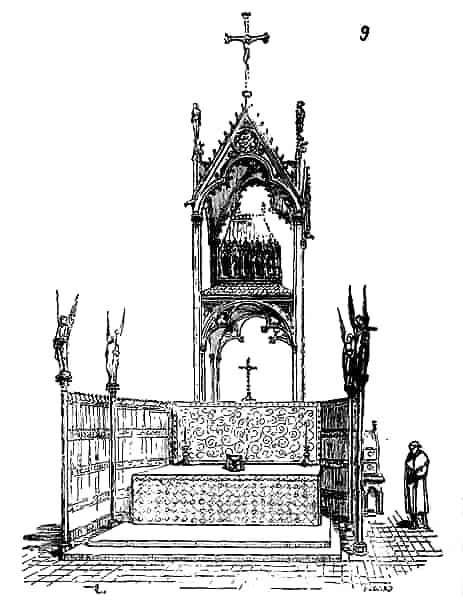

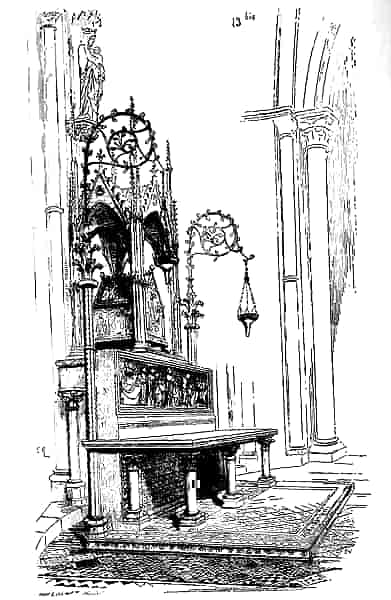

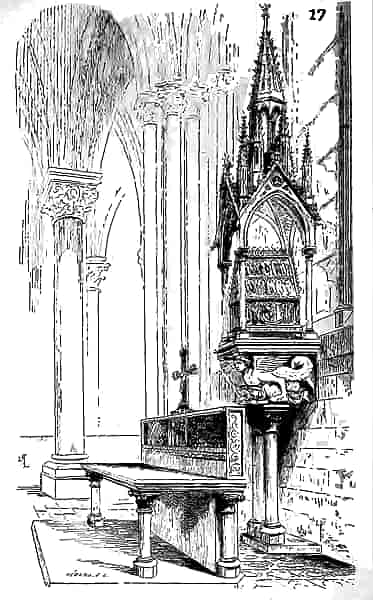

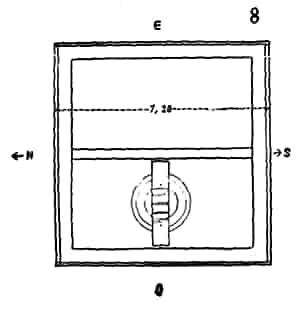

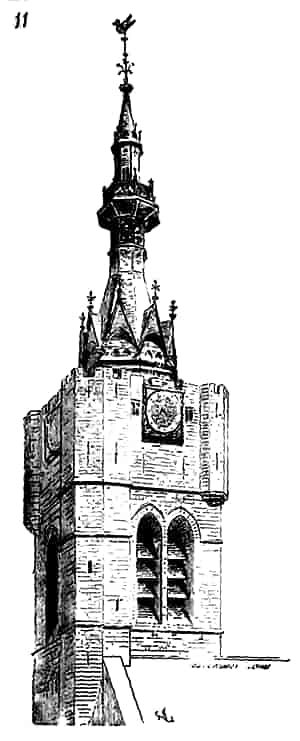

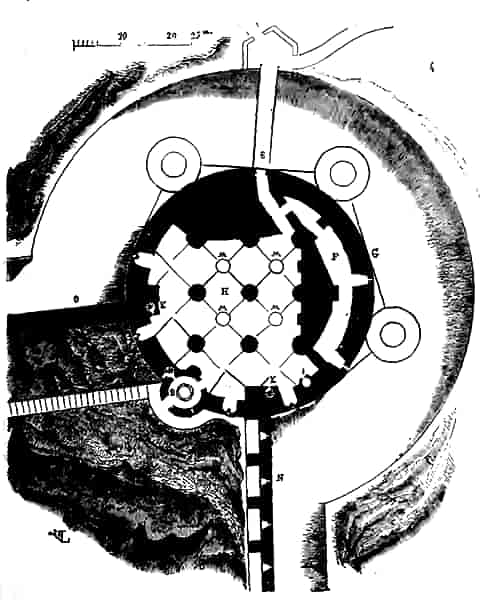

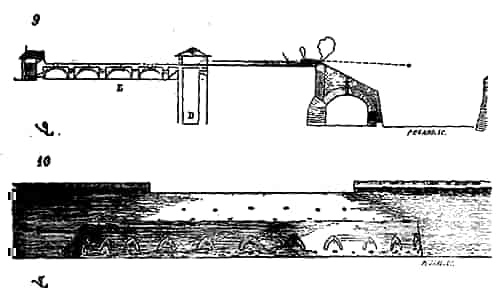

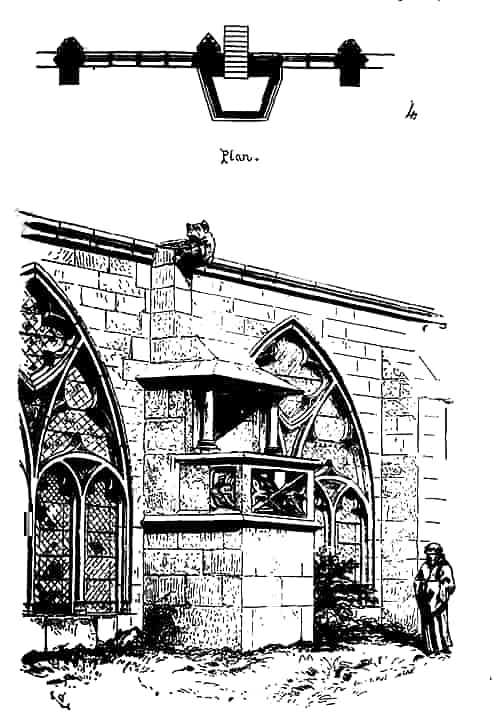

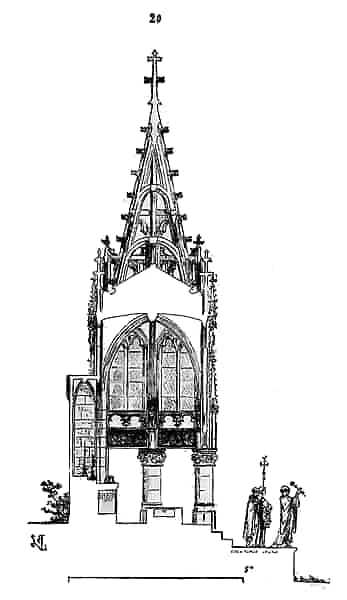

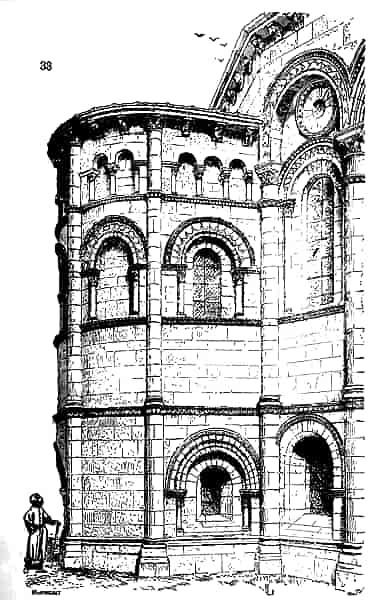

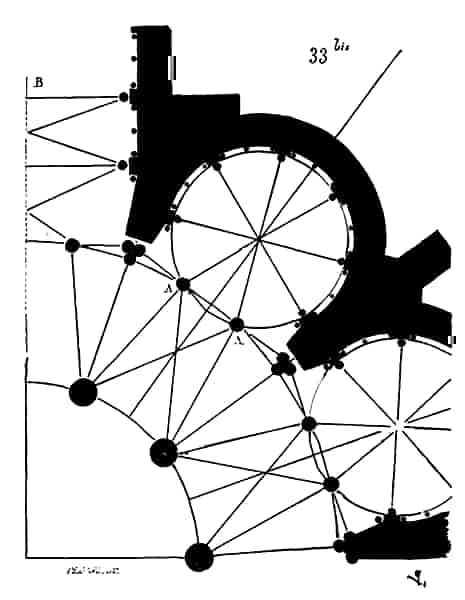

Guillaume Durand semble admettre que tous les autels de son temps fussent entourés de voiles et courtines, et en effet les exemples donnés par les descriptions ou les représentations peintes ou dessinées (car malheureusement de tous ces monuments pas un seul ne reste debout) viennent appuyer son texte. Du temps de Moléon (1718), il existait encore un certain nombre d'autels ayant conservé leur ancienne disposition. Cet auteur cite celui de Saint-Seine, de l'ordre de saint Benoit 31. «Le grand autel est sans retable. Il y a seulement un gradin et six chandeliers dessus. Au-dessus est un crucifix haut de plus de huit pieds, au-dessous duquel est la suspension du saint sacrement dans le ciboire; et aux deux côtés de l'autel il y a quatre colonnes de cuivre, et quatre anges de cuivre avec des chandeliers et des cierges et de grands rideaux.» À Saint-Étienne de Sens (la cathédrale), même disposition. À la cathédrale de Chartres, «le grand autel est fort large; il n'y a point de balustres, mais seulement des colonnes de cuivre et des anges au-dessus autour du sanctuaire. Le parement est attaché aux nappes un demi-pied sur l'autel; la frange du parement est tout au haut sur le bord de la table. Au-dessus de l'autel il y a seulement un parement au retable, et au-dessus est une image de la sainte Vierge d'argent doré. Par derrière est une verge de cuivre, et au haut un crucifix d'or de la grandeur d'un pied et demi, au pied duquel est une autre verge de cuivre qui avance environ d'un pied ou d'un pied et demi sur l'autel, au bout de laquelle est la suspension du saint ciboire, selon le second concile de Tours sub titulo crucis corpus Domini componatur.» À Saint-Ouen de Rouen, «le grand autel est simple, séparé de la muraille avec des rideaux aux côtés, une balustrade de bois, quatre piliers et quatre anges dessus, comme à celui de l'église cathédrale. Au-dessus du retable est la suspension du saint ciboire (au pied de la croix), et les images de saint Pierre et de saint Paul, premiers patrons, entre deux ou trois cierges de chaque côté. Il y a trois lampes ou bassins devant le grand autel avec trois cierges, comme à la cathédrale.» J. B. Thiers 32 démontre clairement que l'usage d'entourer les autels de voiles, encore conservé de son temps dans quelques églises, était général dans les premiers siècles du christianisme. Nous donnons ici la copie de l'ancien maître autel de la cathédrale d'Arras (8), représenté sur un tableau du XVIe siècle conservé dans la sacristie de cette église 33. Cet autel datait certainement du XIIIe siècle, sauf peut-être la partie supérieure de la suspension, la croix, qui paraît appartenir au XVe. Ce charmant monument était construit partie en marbre blanc partie en argent naturel ou doré. La pile postérieure derrière le retable était en marbre rehaussé de quelques dorures, elle portait une petite statue de la Vierge sous un dais couronné d'un crucifiement en argent avec saint Jean et la Vierge; trois anges reçoivent le précieux sang de Notre-Seigneur dans de petites coupes. Derrière le dais de la Vierge était un ange en vermeil sonnant de l'olifant. Une crosse en vermeil à laquelle s'attachait un ange aux ailes déployées soutenait le saint ciboire suspendu par une petite chaîne. Sur le retable étaient posés des reliquaires. Six colonnes d'argent et de vermeil portaient six anges entre les mains desquels on distingue les instruments de la Passion. Dans le tableau de la sacristie d'Arras, l'autel ainsi que le retable sont couverts de parements semés de fleurs de lis. Nous ne savons pas comment était décoré le retable sous le parement; quant à l'autel, il présentait une disposition très-remarquable, disposition que nous reproduisons dans la gravure (fig. 8), d'après un dessin de feu Garnerey 34.

Le maître autel de la cathédrale de Paris, qui est représenté dans une gravure de 1662 35, est disposé comme celui de la cathédrale d'Arras. Quatre anges tenant les instruments de la Passion sont posés sur quatre colonnes de cuivre portant les tringles sur lesquelles glissent les courtines. À Notre-Dame de Paris, l'autel était fort simple, revêtu d'un parement ainsi que le retable; derrière l'autel s'élevait le grand reliquaire contenant la châsse de saint Marcel. «Premièrement, dit le P. Du Breul 36, derrière et au hault du grand autel, sur une large table de cuivre, soutenue de quatre gros et fort haults pilliers de même estoffe est posée la châsse de saint Marcel, neufième évêque de Paris, laquelle est d'argent doré, enrichie d'une infinité de grosses perles et pierres précieuses... Plus hault d'icelle, est une fort grande croix, dont le crucifix est d'argent doré.»

À côté de ce reliquaire était un autre autel: «Au côté droit, poursuit Du Breul, sur l'autel de la Trinité, dict des Ardents, est la châsse de Notre-Dame, d'argent doré... À côté senestre dudict autel (principal) est une châsse de bois, ayant seulement le devant couvert d'argent doré, en laquelle est le corps de sainct Lucain, martyr... Au-dessus dudict autel de la Trinité sont plusieurs châsses...»

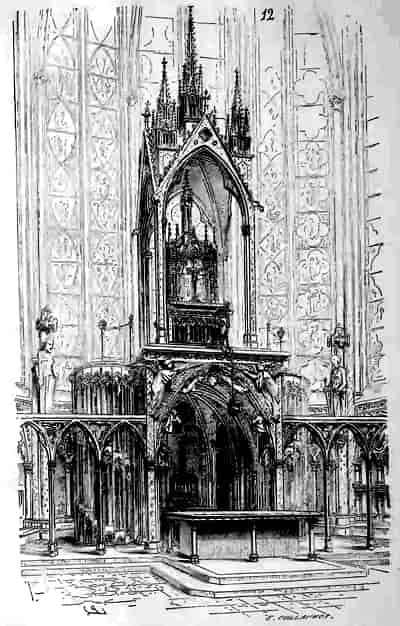

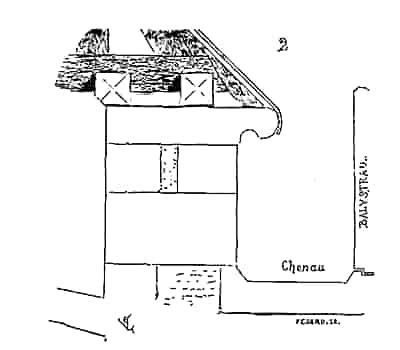

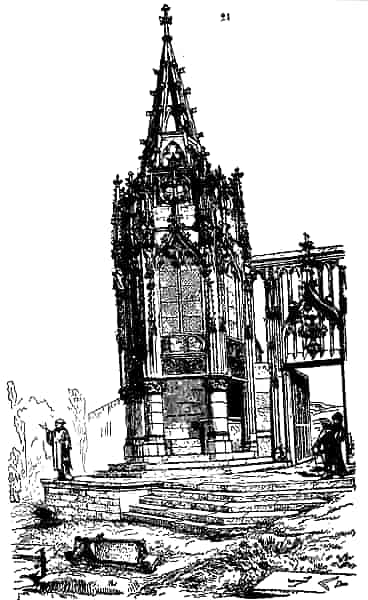

Voici, d'après la gravure dont nous avons parlé tout à l'heure, la vue de cet autel principal de Notre-Dame de Paris, avec la châsse de saint Marcel suspendue sous son grand baldaquin (9). Ce maître autel paraît avoir été élevé vers la fin du XIIIe siècle; peut-être était-il contemporain de la clôture du choeur, qui date du commencement du XIVe siècle.

L'autel des reliques de la cathédrale d'Arras disposé au chevet de cette église, et qui est reproduit dans les Annales archéologiques de M. Didron, d'après un tableau conservé dans la sacristie, présentait une disposition analogue à celle de l'autel du chevet de Notre-Dame de paris, si ce n'est que le reliquaire est suspendu au-dessus de l'autel, scellé aux deux piles extrêmes de l'abside, et qu'on y accède par un petit escalier en bois posé à la droite de cet autel 37.

L'usage de poser des parements 38 devant les autels, bien qu'ancien, ne fut pas adopté uniformément en France. Cela explique pourquoi, à partir du XIIe siècle, quelques tables d'autels anciens sont portées sur des massifs bruts, tandis que d'autres sont soutenues par des colonnettes riches de sculptures, des arcatures, des plaques de pierre ou de marbre incrustées ou sculptées. Le sieur de Moléon 39 observe «que dans les chapelles de l'église cathédrale d'Angers, les autels (selon l'ancien usage qui nous est encore resté le vendredi saint, et il n'y a pas encore longtemps, le samedi saint aussi) sont à nu, et ne sont couverts de quoi que ce soit; de sorte que ce n'est qu'un moment avant que d'y dire la messe qu'on y met les nappes, qui débordent comme celle qu'on met sur une table où l'on dîne; et il n'y a point de parement.» La forme la plus habituelle de l'autel, pendant le moyen âge, qu'il soit ou non revêtu de parements, est celle d'une table ou d'un coffre.

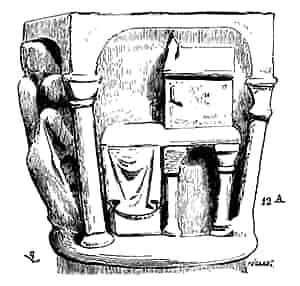

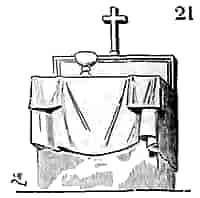

Il est certain que les beaux autels des chapelles de l'église abbatiale de Saint-Denis en France dont nous donnons plus loin les dessins, et tant d'autres, portés sur des colonnes ou présentant des faces richement décorées de sculptures, de peintures et d'applications, n'étaient pas destinés à recevoir des parements; tandis que très-anciennement déjà certains autels en étaient garnis. L'autel majeur de la cathédrale de Reims avait un parement en partie d'or fin, en partie de vermeil, donné par les archevêques Hincmar et Samson des Prés. L'autel des reliques de l'église de Saint-Denis était également revêtu sur la face d'un parement d'or enrichi de pierres précieuses qui avait été donné par Suger. Mais le plus souvent les parements étaient d'étoffes précieuses, pour les devants d'autels comme pour les retables. Guillaume Durand 40 n'admet pour les vêtements ecclésiastiques que quatre couleurs principales: le blanc, le rouge, le noir et le vert; il ajoute, il est vrai, que l'emploi de ces quatre couleurs n'est pas absolument rigoureux; l'écarlate peut, selon lui, être substitué au rouge, le violet au noir, la couleur bysse au blanc, et le safran au vert. Il est probable que les parements des autels étaient soumis, comme les vêtements ecclésiastiques, à ces lois, et il faut les distinguer des couvertures ou nappes rouges, grises et noires dont parle l'évêque de Mende dans son troisième chapitre, cité plus haut. En changeant la couleur des vêtements ecclésiastiques suivant les différents temps de l'année, le clergé changeait également, comme cela se pratique encore aujourd'hui, la couleur des parements d'autels, lorsque ces parements étaient faits en étoffes. Il en était de même des voiles et courtines entourant les autels; ces tentures étaient variables. Nous ajouterons, au sujet des voiles et courtines, qu'ils n'étaient pas uniformément disposés pendant le moyen âge autour des autels. «Outre qu'aujourd'hui, dit Thiers (chap. XIV) 41, il y a peu de ciboires au-dessus des autels, hors l'Italie, il n'y a point d'autels qui aient des voiles ou rideaux tout autour. La vérité est qu'en plusieurs anciennes églises, tant séculières que régulières, les principaux autels ont des voiles au côté droit et au côté gauche; mais ils n'en ont ni au devant, ni au derrière, parce qu'au derrière il y a des retables, des tableaux ou des images en relief, et que le devant est entièrement ouvert, si ce n'est qu'en carême on y met ces voiles dont parlent Beleth 42, Durand 43, et les Uz de Citeaux 44. En d'autres églises, les autels n'ont point du tout de voiles, quoiqu'il y ait apparence qu'ils en ont eu autrefois, ou au moins à droite et à gauche, ce qui se reconnoît par les pilastres ou colonnes de bois ou de cuivre que l'on y voit encore à présent. Enfin il y a une infinité d'autels qui non-seulement n'ont point du tout de voiles, mais qui ne paraissent pas même en avoir eu autrefois, n'ayant aucun vestige de pilastres ou colonnes. Il y en avoit cependant autour des anciens autels, dans les églises d'Orient, comme dans celles d'Occident, et on les y tenoit dépliés et étendus (fermés) au moins pendant la consécration et jusqu'à l'élévation de la sainte hostie, afin de procurer plus de vénération aux divins mystères.» Après une dissertation étendue sur l'usage des voiles posés au devant des autels grecs, Thiers termine son chapitre en disant: «À l'égard des églises d'Occident, nous avons des preuves de reste comme les autels y étoient entourés de voiles attachés aux ciboires, à leurs arcades, ou aux colonnes qui les soutenoient. Il ne faut que lire les vies des papes écrites par Anasthase le bibliothécaire pour en être convaincu, et surtout celles de Serge I, de Grégoire III, de Zacharie, d'Adrien I, de Léon III, de Pascal I, de Grégoire IV, de Serge II, de Léon IV, de Nicolas I; on y verra que ces souverains pontifes ont fait faire en diverses églises de Rome, les uns vingt-cinq, les autres huit, et la plupart quatre voiles d'étoffes précieuses pour être tendus autour des autels; pour être suspendus aux ciboires des autels; pour être attachés aux arcades des ciboires autour des autels... Guillaume le bibliothécaire, «qui a ajouté les vies de cinq papes, savoir: d'Adrien II, de Jean VIII, de Martin II, ou Marin I, d'Adrien III et d'Étienne VI, à celles qu'Anasthase a finies par Nicolas I, parle encore de ces mêmes voiles, dans la vie d'Étienne VI, où il dit que ce pape donna un voile de lin et trois autres voiles de soie pour mettre autour de l'autel de l'église de Saint-Pierre à Rome...» Thiers, qui ne va guère chercher ses documents que dans les textes, ne paraît pas certain que dans l'église d'Occident il y eût eu des voiles devant les autels. Le fait ne nous semble pas douteux cependant, au moins dans un certain nombre de diocèses. Voici (10) comme preuve la copie d'un ivoire du XIIIe siècle 45, sur lequel le voile antérieur de l'autel est parfaitement visible. Dans cette petite sculpture, que nous donnons grandeur d'exécution, le prêtre est assis dans une chaire sous un dais; devant l'autel, trois clercs sont également assis, le voile antérieur est relevé. La suspension du saint sacrement est attachée sous le ciborium. On ne voit sur la table de l'autel qu'un livre posé à plat, l'Évangile; des clercs tiennent trois flambeaux du côté droit de l'autel. Nous trouvons des exemples analogues dans des vitraux, dans des manuscrits et sculptures du XIe au XIIIe siècle. Plus tard les voiles antérieurs des autels sont rares et on ne les retrouve plus, en Occident, que sur les côtés, entre les colonnes, ainsi que le font voir les fig. 7, 8 et 9. Il semblerait que les voiles antérieurs aient cessé d'être employés pour cacher les autels des églises d'Occident pendant la consécration, lorsque le schisme grec se fut établi. C'est aussi à cette époque que le ciborium, ou baldaquin recouvrant directement l'autel, cesse de se rencontrer dans les églises de France, et n'est plus remplacé que par la clôture de courtines latérales. En effet, dans tous les monuments de la fin du XIIIe siècle, ainsi que dans ceux des XIVe et XVe, l'autel n'est plus couvert de cet édicule, désigné encore en Italie sous le nom de ciborium (voy. ce mot); tandis que, pendant la période romane et jusque vers le milieu du XIIIe siècle, on trouve, soit dans les bas-reliefs, les peintures, les vitraux ou les vignettes des manuscrits, des édicules portés sur des colonnes et recouvrant l'autel, comme ceux qu'on peut encore voir à Rome, dans les églises de Saint-Clément, de Sainte-Agnès (hors les murs), de S. Georgio in Velabro; à Venise, dans l'église de Saint-Marc, etc. Cependant du temps de Guillaume Durand, comme le fait remarquer Thiers, les voiles antérieurs des autels étaient encore posés pendant le carême, et Guillaume Durand écrivait son Rational à la fin du XIIIe siècle. «Il est à remarquer, dit-il 46, que l'on suspend trois sortes de voiles dans l'église, à savoir: celui qui couvre les choses saintes, celui qui sépare le sanctuaire du clergé, et celui qui sépare le clergé du peuple... Le premier voile, c'est-à-dire les rideaux que l'on tend des deux côtés de l'autel, et dont le prêtre pénètre le secret, a été figuré d'après ce qu'on lit dans l'Exode (XXXIV). «Moïse mit un voile sur sa figure, parce que les fils d'Israël ne pouvaient soutenir l'éclat de son visage...» Le second voile, ou courtine, que, pendant le carême et la célébration de la messe, on étend devant l'autel, tire son origine et sa figure de celui qui était suspendu dans le tabernacle qui séparait le Saint des saints du lieu saint... Ce voile cachait l'arche au peuple, et il était tissu avec un art admirable et orné d'une belle broderie de diverses couleurs, et il se fendit lors de la Passion du Seigneur; et, à son imitation, les courtines sont encore aujourd'hui tissues de diverses couleurs très-belles...» Le troisième voile a tiré son origine du cordon de muraille ou tapisserie qui, dans la primitive Église, faisait le tour du choeur et ne s'élevait qu'à hauteur d'appui, ce qui s'observe encore dans certaines églises... 47 Mais le vendredi saint, on ôte tous les voiles de l'église, parce que, lors de la Passion du Seigneur, le voile du temple fut déchiré... Le voile qui sépare le sanctuaire du clergé est tiré ou enlevé à l'heure de vêpres de chaque samedi de carême, et quand l'office du dimanche est commencé, afin que le clergé puisse regarder dans le sanctuaire, parce que le dimanche rappelle le souvenir de la résurrection... Voilà pourquoi cela a lieu aussi pendant les six dimanches qui suivent la fête de Pâques...»

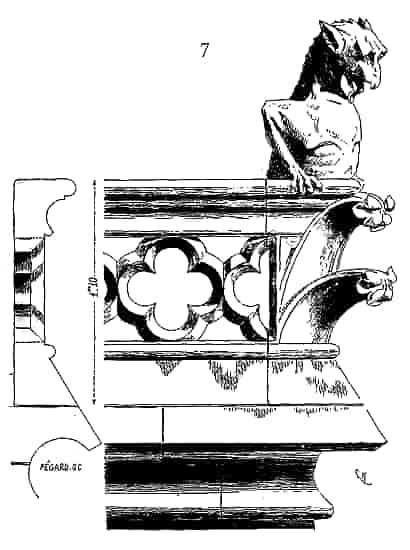

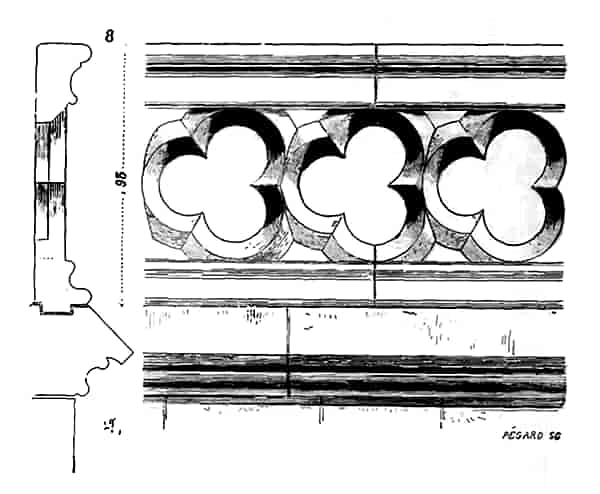

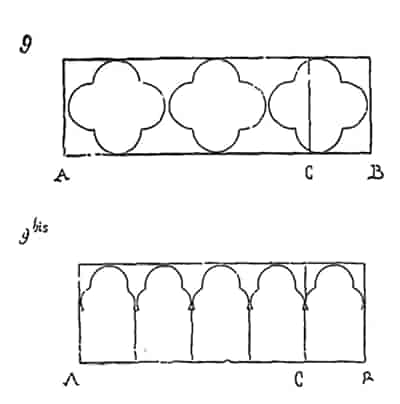

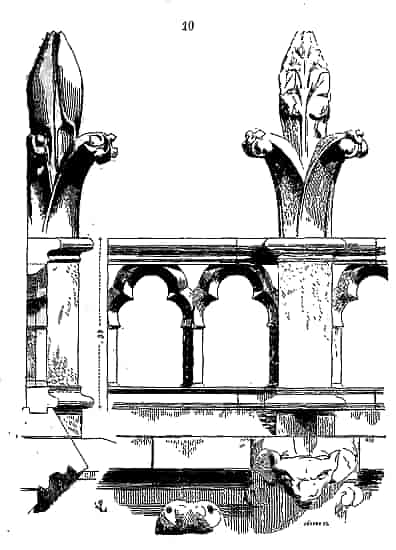

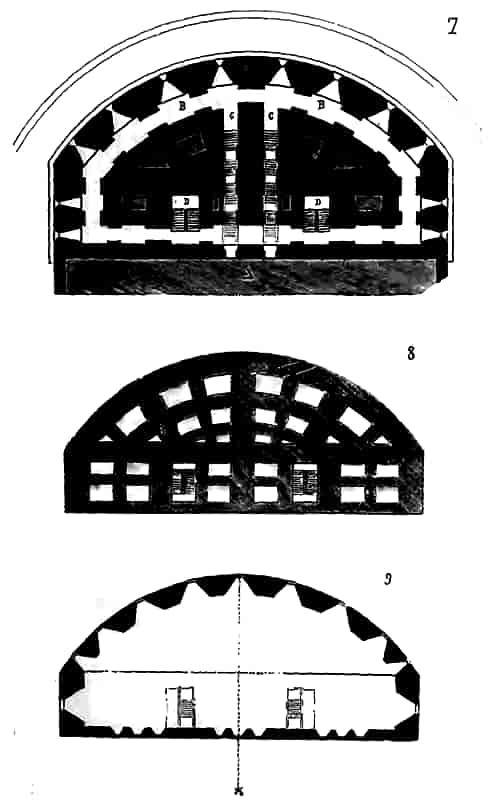

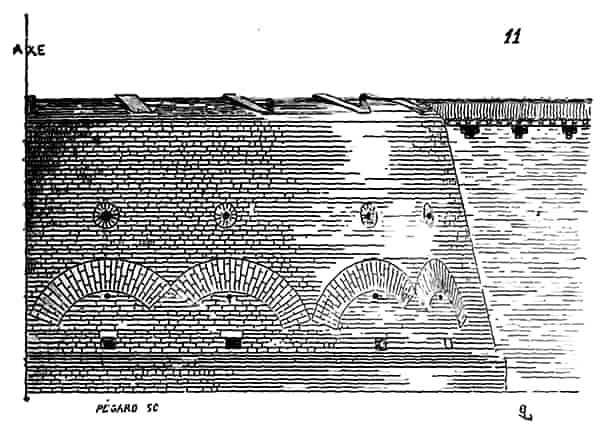

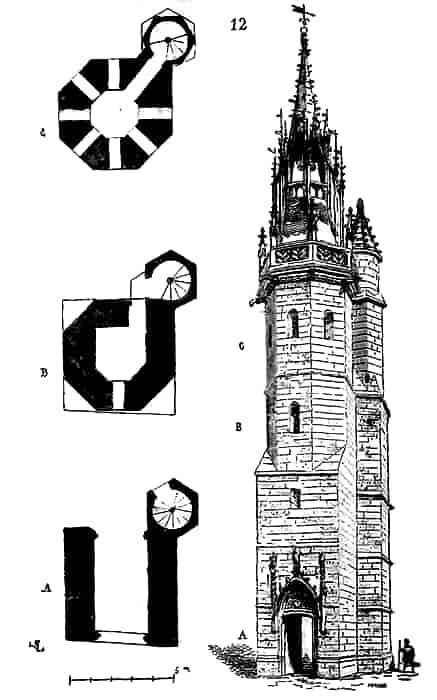

Le fait ne nous semble pas douteux cependant, au moins dans un certain nombre de diocèses. Voici (10) comme preuve la copie d'un ivoire du XIIIe siècle 45, sur lequel le voile antérieur de l'autel est parfaitement visible. Dans cette petite sculpture, que nous donnons grandeur d'exécution, le prêtre est assis dans une chaire sous un dais; devant l'autel, trois clercs sont également assis, le voile antérieur est relevé. La suspension du saint sacrement est attachée sous le ciborium. On ne voit sur la table de l'autel qu'un livre posé à plat, l'Évangile; des clercs tiennent trois flambeaux du côté droit de l'autel. Nous trouvons des exemples analogues dans des vitraux, dans des manuscrits et sculptures du XIe au XIIIe siècle. Plus tard les voiles antérieurs des autels sont rares et on ne les retrouve plus, en Occident, que sur les côtés, entre les colonnes, ainsi que le font voir les fig. 7, 8 et 9. Il semblerait que les voiles antérieurs aient cessé d'être employés pour cacher les autels des églises d'Occident pendant la consécration, lorsque le schisme grec se fut établi. C'est aussi à cette époque que le ciborium, ou baldaquin recouvrant directement l'autel, cesse de se rencontrer dans les églises de France, et n'est plus remplacé que par la clôture de courtines latérales. En effet, dans tous les monuments de la fin du XIIIe siècle, ainsi que dans ceux des XIVe et XVe, l'autel n'est plus couvert de cet édicule, désigné encore en Italie sous le nom de ciborium (voy. ce mot); tandis que, pendant la période romane et jusque vers le milieu du XIIIe siècle, on trouve, soit dans les bas-reliefs, les peintures, les vitraux ou les vignettes des manuscrits, des édicules portés sur des colonnes et recouvrant l'autel, comme ceux qu'on peut encore voir à Rome, dans les églises de Saint-Clément, de Sainte-Agnès (hors les murs), de S. Georgio in Velabro; à Venise, dans l'église de Saint-Marc, etc. Cependant du temps de Guillaume Durand, comme le fait remarquer Thiers, les voiles antérieurs des autels étaient encore posés pendant le carême, et Guillaume Durand écrivait son Rational à la fin du XIIIe siècle. «Il est à remarquer, dit-il 46, que l'on suspend trois sortes de voiles dans l'église, à savoir: celui qui couvre les choses saintes, celui qui sépare le sanctuaire du clergé, et celui qui sépare le clergé du peuple... Le premier voile, c'est-à-dire les rideaux que l'on tend des deux côtés de l'autel, et dont le prêtre pénètre le secret, a été figuré d'après ce qu'on lit dans l'Exode (XXXIV). «Moïse mit un voile sur sa figure, parce que les fils d'Israël ne pouvaient soutenir l'éclat de son visage...» Le second voile, ou courtine, que, pendant le carême et la célébration de la messe, on étend devant l'autel, tire son origine et sa figure de celui qui était suspendu dans le tabernacle qui séparait le Saint des saints du lieu saint... Ce voile cachait l'arche au peuple, et il était tissu avec un art admirable et orné d'une belle broderie de diverses couleurs, et il se fendit lors de la Passion du Seigneur; et, à son imitation, les courtines sont encore aujourd'hui tissues de diverses couleurs très-belles...» Le troisième voile a tiré son origine du cordon de muraille ou tapisserie qui, dans la primitive Église, faisait le tour du choeur et ne s'élevait qu'à hauteur d'appui, ce qui s'observe encore dans certaines églises... 47 Mais le vendredi saint, on ôte tous les voiles de l'église, parce que, lors de la Passion du Seigneur, le voile du temple fut déchiré... Le voile qui sépare le sanctuaire du clergé est tiré ou enlevé à l'heure de vêpres de chaque samedi de carême, et quand l'office du dimanche est commencé, afin que le clergé puisse regarder dans le sanctuaire, parce que le dimanche rappelle le souvenir de la résurrection... Voilà pourquoi cela a lieu aussi pendant les six dimanches qui suivent la fête de Pâques...»