.

DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DE

L'ARCHITECTURE

FRANÇAISE

DU XIe AU XVIe SIÈCLE

PAR

M. VIOLLET-LE-DUC

ARCHITECTE DU GOUVERNEMENT

INSPECTEUR-GÉNÉRAL DES ÉDIFICES DIOCÉSAINS

TOME PREMIER.

PARIS

B. BANCE, ÉDITEUR

RUE BONAPARTE, 13.

1854

L'auteur et l'éditeur se réservent le droit de faire traduire et reproduire cet ouvrage

dans les pays où la propriété des ouvrages français est garantie par des traités.

PRÉFACE

orsque nous commencions à étudier l'architecture du moyen âge (il y a de cela vingt-cinq ans), il n'existait pas d'ouvrages qui pussent nous montrer la voie à suivre. Il nous souvient qu'alors un grand nombre de maîtres en architecture admettaient à peine l'existence de ces monuments qui couvrent le sol de l'Europe et de la France surtout. À peine permettait-on l'étude de quelques édifices de la renaissance française et italienne; quant à ceux qui avaient été construits depuis le bas-empire jusqu'au XVe siècle, on n'en parlait guère que pour les citer comme des produits de l'ignorance et de la barbarie. Si nous nous sentions pris d'une sorte d'admiration mystérieuse pour nos églises et nos forteresses françaises du moyen âge, nous n'osions avouer un penchant qui nous semblait une sorte de dépravation du goût, d'inclination peu avouable. Et cependant par instinct nous étions attiré vers ces grands monuments dont les trésors nous paraissaient réservés pour ceux qui voudraient se vouer à leur recherche.

orsque nous commencions à étudier l'architecture du moyen âge (il y a de cela vingt-cinq ans), il n'existait pas d'ouvrages qui pussent nous montrer la voie à suivre. Il nous souvient qu'alors un grand nombre de maîtres en architecture admettaient à peine l'existence de ces monuments qui couvrent le sol de l'Europe et de la France surtout. À peine permettait-on l'étude de quelques édifices de la renaissance française et italienne; quant à ceux qui avaient été construits depuis le bas-empire jusqu'au XVe siècle, on n'en parlait guère que pour les citer comme des produits de l'ignorance et de la barbarie. Si nous nous sentions pris d'une sorte d'admiration mystérieuse pour nos églises et nos forteresses françaises du moyen âge, nous n'osions avouer un penchant qui nous semblait une sorte de dépravation du goût, d'inclination peu avouable. Et cependant par instinct nous étions attiré vers ces grands monuments dont les trésors nous paraissaient réservés pour ceux qui voudraient se vouer à leur recherche.

Après un séjour de deux ans en Italie nous fûmes plus vivement frappé encore de l'aspect de nos édifices français, de la sagesse et de la science qui ont présidé à leur exécution, de l'unité, de l'harmonie et de la méthode suivies dans leur construction comme dans leur parure. Déjà cependant des esprits distingués avaient ouvert la voie; éclairés par les travaux et l'admiration de nos voisins les Anglais, ils songeaient à classer les édifices par styles et par époques. On ne s'en tenait plus à des textes la plupart erronés, on admettait un classement archéologique basé sur l'observation des monuments eux-mêmes. Les premiers travaux de M. de Caumont faisaient ressortir des caractères bien tranchés entre les différentes époques de l'architecture française du nord. En 1831, M. Vitet adressait au ministre de l'Intérieur un rapport sur les monuments des départements de l'Oise, de l'Aisne, du Nord, de la Marne et du Pas-de-Calais, dans lequel l'élégant écrivain signalait à l'attention du gouvernement des trésors inconnus, bien qu'ils fussent à nos portes. Plus tard, M. Mérimée poursuivait les recherches si heureusement commencées par M. Vitet, et, parcourant toutes les anciennes provinces de France, sauvait de la ruine quantité d'édifices que personne alors ne songeait à regarder, et qui font aujourd'hui la richesse et l'orgueil des villes qui les possèdent. M. Didron expliquait les poëmes sculptés et peints qui couvrent nos cathédrales, et poursuivait à outrance le vandalisme partout où il voulait tenter quelque oeuvre de destruction. Mais, il faut le dire à notre honte, les artistes restaient en arrière, les architectes couraient en Italie ne commençant à ouvrir les yeux qu'à Gênes ou Florence; ils revenaient leurs portefeuilles remplis d'études faites sans critique et sans ordre, et se mettaient à l'oeuvre sans avoir mis les pieds dans un monument de leur pays.

La commission des Monuments historiques instituée près le ministère de l'Intérieur commençait cependant à recruter un petit nombre d'artistes qu'elle chargeait d'étudier et de réparer quelques-uns de nos plus beaux monuments du moyen âge. C'est à cette impulsion donnée dès l'origine avec prudence, que nous devons la conservation des meilleurs exemples de notre architecture nationale, une heureuse révolution dans les études de l'architecture, d'avoir pu étudier pendant de longues années les édifices qui couvrent nos provinces, et réunir les éléments de ce livre que nous présentons aujourd'hui au public. Au milieu de difficultés sans cesse renaissantes, avec des ressources minimes, la commission des Monuments historiques a obtenu des résultats immenses; tout faible que soit cet hommage dans notre bouche, il y aurait de l'ingratitude à ne pas le lui rendre, car, en conservant nos édifices, elle a modifié le cours des études de l'architecture en France; en s'occupant du passé, elle a fondé dans l'avenir.

Ce qui constitue les nationalités, c'est le lien qui unit étroitement les différentes périodes de leur existence; il faut plaindre les peuples qui renient leur passé, car il n'y a pas d'avenir pour eux! Les civilisations qui ont profondément creusé leur sillon dans l'histoire, sont celles chez lesquelles les traditions ont été le mieux respectées, et dont l'âge mûr a conservé tous les caractères de l'enfance. La civilisation romaine est là pour nous présenter un exemple bien frappant de ce que nous avançons ici; et quel peuple eut jamais plus de respect pour son berceau que le peuple romain! Politiquement parlant, aucun pays, malgré des différences d'origines bien marquées, n'est fondu dans un principe d'unité plus compacte que la France; il n'était donc ni juste ni sensé de vouloir mettre à néant une des causes de cette unité: ses arts depuis la décadence romaine jusqu'à la renaissance.

En effet, les arts en France du IXe au XVe siècle ont suivi une marche régulière et logique, ils ont rayonné en Angleterre, en Allemagne, dans le nord de l'Espagne, et jusqu'en Italie, en Sicile et en Orient; et nous ne profiterions pas de ce labeur de plusieurs siècles? Nous ne conserverions pas et nous refuserions de reconnaître ces vieux titres enviés avec raison par toute l'Europe? Nous serions les derniers à étudier notre propre langue? Les monuments de pierre ou de bois périssent, ce serait folie de vouloir les conserver tous et de tenter de prolonger leur existence en dépit des conditions de la matière, mais ce qui ne peut et ne doit périr, c'est l'esprit qui a fait élever ces monuments, car cet esprit c'est le nôtre, c'est l'âme du pays. Dans l'ouvrage que nous livrons aujourd'hui au public nous avons essayé non-seulement de donner de nombreux exemples des formes diverses adoptées par l'architecture du moyen âge, suivant un ordre chronologique, mais surtout et avant tout de faire connaître les raisons d'être de ces formes, les principes qui les ont fait admettre, les moeurs et les idées au milieu desquelles elles ont pris naissance. Il nous a paru difficile de rendre compte des transformations successives des arts de l'architecture sans donner en même temps un aperçu de la civilisation dont cette architecture est comme l'enveloppe, et si la tâche s'est trouvée au-dessus de nos forces, nous aurons au moins ouvert une voie nouvelle à parcourir, car nous ne saurions admettre l'étude du vêtement indépendamment de l'étude de l'homme qui le porte. Or toute sympathie pour telle ou telle forme de l'art mise de côté, nous avons été frappé de l'harmonie complète qui existe entre les arts du moyen âge et l'esprit des peuples au milieu desquels ils se sont développés. Du moment où la civilisation du moyen âge se sent vivre, elle tend à progresser rapidement, elle procède par une suite d'essais sans s'arrêter un instant; à peine a-t-elle entrevu un principe qu'elle en déduit les conséquences, et arrive promptement à l'abus sans se donner le temps de développer son thème; c'est là le côté faible, mais aussi le côté instructif des arts du XIIe au XVIe siècle. Les arts compris dans cette période de trois siècles ne peuvent, pour ainsi dire, être saisis sur un point, c'est une chaîne non interrompue dont tous les anneaux sont rivés à la hâte par les lois impérieuses de la logique. Vouloir écrire une histoire de l'architecture du moyen âge, ce serait peut-être tenter l'impossible, car il faudrait embrasser à la fois, et faire marcher parallèlement l'histoire religieuse, politique, féodale et civile de plusieurs peuples; il faudrait constater les influences diverses qui ont apporté leurs éléments à des degrés différents dans telle ou telle contrée, trouver le lien de ces influences, analyser leurs mélanges et définir les résultats; tenir compte des traditions locales, des goûts et des moeurs des populations, des lois imposées par l'emploi des matériaux, des relations commerciales, du génie particulier des hommes qui ont exercé une action sur les événements soit en hâtant leur marche naturelle, soit en la faisant dévier, ne pas perdre de vue les recherches incessantes d'une civilisation qui se forme, et se pénétrer de l'esprit encyclopédique, religieux et philosophique du moyen âge. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les nations chrétiennes occidentales ont inscrit sur leur drapeau le mot: Progrès; et qui dit progrès dit labeur, lutte et transformation.

La civilisation antique est simple, une; elle absorbe au lieu de se répandre; tout autre est la civilisation chrétienne; elle reçoit et donne, c'est le mouvement, la divergence sans interruption possible. Ces deux civilisations ont dû nécessairement procéder très-différemment dans l'expression de leurs arts; on peut le regretter, mais non aller à l'encontre; on peut écrire une histoire des arts égyptien, grec ou romain, parce que ces arts suivent une voie dont la pente égale monte à l'apogée et descend à la décadence sans dévier, mais la vie d'un homme ne suffirait pas à décrire les transformations si rapides des arts du moyen âge, à chercher les causes de ces transformations, à compter un à un tous les chaînons de cette longue chaîne si bien rivée quoique composée d'éléments si divers.

On a pu, lorsque les études archéologiques sur le moyen âge ne faisaient que poser les premiers jalons, tenter une classification toute de convention, et diviser les arts par périodes, par styles primaires, secondaires, tertiaires, de transition, et supposer que la civilisation moderne avait procédé comme notre globe dont la croûte change de nature après chaque grande convulsion; mais par le fait cette classification, toute satisfaisante qu'elle paraisse, n'existe pas, et de la décadence romaine à la renaissance du XVIe siècle il n'y a qu'une suite de transitions sans arrêts. Ce n'est pas que nous voulions ici blâmer une méthode qui a rendu d'immenses services, en ce qu'elle a posé des points saillants, qu'elle a mis la première de l'ordre dans les études, et qu'elle a permis de défricher le terrain; mais, nous le répétons, cette classification n'existe pas, et nous croyons que le moment est venu d'étudier l'art du moyen âge comme on étudie le développement et la vie d'un être animé qui de l'enfance arrive à la vieillesse par une suite de transformations insensibles, et sans qu'il soit possible de dire le jour où cesse l'enfance et où commence la vieillesse. Ces raisons, notre insuffisance peut-être, nous ont déterminé à donner à cet ouvrage la forme d'un Dictionnaire. Cette forme, en facilitant les recherches au lecteur, nous permet de présenter une masse considérable de renseignements et d'exemples qui n'eussent pu trouver leur place dans une histoire, sans rendre le discours confus et presque inintelligible. Elle nous a paru, précisément à cause de la multiplicité des exemples donnés, devoir être plus favorable aux études, mieux faire connaître les diverses parties compliquées, mais rigoureusement déduites des besoins, qui entrent dans la composition de nos monuments du moyen âge, puisqu'elle nous oblige pour ainsi dire à les disséquer séparément, tout en décrivant les fonctions, le but de ces diverses parties et les modifications qu'elles ont subies. Nous n'ignorons pas que cette complication des arts du moyen âge, la diversité de leur origine, et cette recherche incessante du mieux qui arrive rapidement à l'abus, ont rebuté bien des esprits, ont été cause de la répulsion que l'on éprouvait, et que l'on éprouve encore, pour une étude dont le but n'apparaît pas clairement. Il est plus court de nier que d'étudier; longtemps on n'a voulu voir dans ce développement d'une des parties intellectuelles de notre pays que le chaos, l'absence de tout ordre, de toute raison, et cependant lorsque l'on pénètre au milieu de ce chaos, que l'on voit sourdre une à une les sources de l'art de l'architecture du moyen âge, que l'on prend la peine de suivre leur cours, on découvre bientôt la pente naturelle vers laquelle elles tendent toutes, et combien elles sont fécondes. Il faut reconnaître que le temps de la négation aveugle est déjà loin de nous, notre siècle cherche à résumer le passé; il semble reconnaître (et en cela nous croyons qu'il est dans le vrai) que pour se frayer un chemin dans l'avenir, il faut savoir d'où l'on vient, profiter de tout ce que les siècles précédents ont laborieusement amassé. Ce sentiment est quelque chose de plus profond qu'une réaction contre l'esprit destructeur du siècle dernier, c'est un besoin du moment; et si quelques exagérations ont pu effrayer les esprits sérieux, si l'amour du passé a parfois été poussé jusqu'au fanatisme, il n'en reste pas moins au fond de la vie intellectuelle de notre époque une tendance générale et très-prononcée vers les études historiques, qu'elles appartiennent à la politique, à la législation, aux lettres ou aux arts. Il suffit pour s'en convaincre (si cette observation avait besoin de s'appuyer sur des preuves), de voir avec quelle avidité le public en France, en Angleterre et en Allemagne se jette sur toutes les oeuvres qui traitent de l'histoire ou de l'archéologie, avec quel empressement les erreurs sont relevées, les monuments et les textes mis en lumière. Il semble que les découvertes nouvelles viennent en aide à ce mouvement général. Au moment où la main des artistes ne suffit pas à recueillir les restes si nombreux et si précieux de nos édifices anciens, apparaît la photographie qui forme en quelques années un inventaire fidèle de tous ces débris. De sages dispositions administratives réunissent et centralisent les documents épars de notre histoire; les départements, les villes voient des sociétés se fonder dans leur sein pour la conservation des monuments épargnés par les révolutions et la spéculation; le budget de l'État, au milieu des crises politiques les plus graves, ne cesse de porter dans ses colonnes des sommes importantes pour sauver de la ruine tant d'oeuvres d'art si longtemps mises en oubli. Et ce mouvement ne suit pas les fluctuations d'une mode, il est constant, il est chaque jour plus marqué, et après avoir pris naissance au milieu de quelques hommes éclairés, il se répand peu à peu dans les masses; Il faut dire même qu'il est surtout prononcé dans les classes industrielles et ouvrières, parmi les hommes chez lesquels l'instinct agit plus que l'éducation; ils semblent se reconnaître dans ces oeuvres issues du génie national.

Quand il s'est agi de reproduire ou de continuer des oeuvres des siècles passés, ce n'est pas d'en bas que nous sont venues les difficultés, et les exécutants ne nous ont jamais fait défaut; Mais c'est précisément parce que cette tendance est autre chose qu'une mode ou une réaction, qu'il est fort important d'apporter un choix scrupuleux, une critique impartiale et sévère, dans l'étude et l'emploi des matériaux qui peuvent contribuer à rendre à notre pays un art conforme à son génie. Si cette étude est incomplète, étroite, elle sera stérile et fera plus de mal que de bien; elle augmentera la confusion et l'anarchie dans lesquelles les arts sont tombées depuis tantôt cinquante ans, et qui nous conduiraient à la décadence; elle apportera un élément de désordre de plus; si, au contraire, cette étude est dirigée avec intelligence et soin; si l'enseignement officiel l'adopte franchement et arrête ainsi ses écarts, réunit sous sa main tant d'efforts partiels qui se sont perdus faute d'un centre, les résultats ne se feront pas attendre, et l'art de l'architecture reprendra le rang qui lui convient chez une nation éminemment créatrice. Des convictions isolées, si fortes qu'elles soient, ne peuvent faire une révolution dans les arts; si aujourd'hui nous cherchons à renouer ces fils brisés, à prendre dans un passé qui nous appartient en propre les éléments d'un art contemporain, ce n'est pas au profit des goûts de tel ou tel artiste ou d'une coterie; nous ne sommes au contraire que les instruments dociles des goûts et des idées de notre temps, et c'est aussi pour cela que nous avons foi dans nos études et que le découragement ne saurait nous atteindre; ce n'est pas nous qui faisons dévier les arts de notre époque, c'est notre époque qui nous entraîne.... Où? qui le sait! Faut-il au moins que nous remplissions de notre mieux la tâche qui nous est imposée par les tendances du temps où nous vivons. Ces efforts, il est vrai, ne peuvent être que limités, car la vie de l'homme n'est pas assez longue pour permettre à l'architecte d'embrasser un ensemble de travaux, soit intellectuels soit matériels; l'architecte n'est et ne peut être qu'une partie d'un tout; il commence ce que d'autres achèvent, ou termine ce que d'autres ont commencé; il ne saurait donc travailler dans l'isolement, car son oeuvre ne lui appartient pas en propre, comme le tableau au peintre, le poème au poète. L'architecte qui prétendrait seul imposer un art à toute une époque ferait un acte d'insigne folie. En étudiant l'architecture du moyen âge, en cherchant à répandre cette étude, nous devons dire que notre but n'est pas de faire rétrograder les artistes, de leur fournir les éléments d'un art oublié pour qu'ils les reprennent tels quels, et les appliquent sans raisons aux édifices du XIXe siècle; cette extravagance a pu nous être reprochée, mais elle n'a heureusement jamais été le résultat de nos recherches et de nos principes. On a pu faire des copies plus ou moins heureuses des édifices antérieurs au XVIe siècle, ces tentatives ne doivent être considérées que comme des essais destinés à retrouver les éléments d'un art perdu mais non comme le but auquel doit s'arrêter notre architecture moderne. Si nous regardons l'étude de l'architecture du moyen âge comme utile, et pouvant amener peu à peu une heureuse révolution dans l'art, ce n'est pas à coup sûr pour obtenir des oeuvres sans originalité, sans style, pour voir reproduire sans choix et comme une forme muette, des monuments remarquables surtout à cause du principe qui les a fait élever, mais c'est au contraire pour que ce principe soit connu, et qu'il puisse porter des fruits aujourd'hui comme il en a produit pendant les XIIe et XIIIe siècles. En supposant qu'un architecte de ces époques revienne aujourd'hui, avec ses formules et les principes auxquels il obéissait de son temps, et qu'il puisse être initié à nos idées modernes, si l'on mettait à sa disposition les perfectionnements apportés dans l'industrie, il ne bâtirait pas un édifice du temps de Philippe Auguste ou de saint Louis, parce qu'il fausserait ainsi la première loi de son art, qui est de se conformer aux besoins et aux moeurs du moment, d'être rationnel. Jamais peut-être des ressources plus nombreuses n'ont été offertes aux architectes; les exécutants sont nombreux, intelligents et habiles de la main; l'industrie est arrivée à un degré de perfectionnement qui n'avait pas été atteint. Ce qui manque à tout cela c'est une âme, c'est ce principe vivifiant qui rend toute oeuvre d'art respectable, qui fait que l'artiste peut opposer la raison aux fantaisies souvent ridicules des particuliers ou d'autorités peu compétentes trop disposés à considérer l'art comme une superfluité, une affaire de caprice ou de mode. Pour que l'artiste respecte son oeuvre, il faut qu'il l'ait conçue avec la conviction intime que cette oeuvre est émanée d'un principe vrai, basé sur les règles du bon sens; le goût, souvent, n'est pas autre chose, et pour que l'artiste soit respecté lui-même, il faut que sa conviction ne puisse être mise en doute; or, comment supposer qu'on respectera l'artiste qui, soumis à toutes les puérilités d'un amateur fantasque, lui bâtira, suivant le caprice du moment, une maison chinoise, arabe, gothique, ou de la renaissance? Que devient l'artiste au milieu de tout ceci? N'est-ce pas le costumier qui nous habille suivant notre fantaisie, mais qui n'est rien par lui-même, n'a et ne peut avoir ni préférence, ni goût propre, ni ce qui constitue avant tout l'artiste créateur, l'initiative? Mais l'étude d'une architecture dont la forme est soumise à un principe, comme le corps est soumis à l'âme, pour ne point rester stérile, ne saurait être incomplète et superficielle. Nous ne craindrons pas de le dire, ce qui a le plus retardé les développements de la renaissance de notre architecture nationale, renaissance dont on doit tirer profit pour l'avenir, c'est le zèle mal dirigé, la connaissance imparfaite d'un art dans lequel beaucoup ne voient qu'une forme originale et séduisante sans apprécier le fond. Nous avons vu surgir ainsi de pâles copies d'un corps dont l'âme est absente. Les archéologues en décrivant et classant les formes n'étaient pas toujours architectes praticiens, ne pouvaient parler que de ce qui frappait leurs yeux, mais la connaissance du pourquoi devait nécessairement manquer à ces classifications purement matérielles, et le bon sens public s'est trouvé justement choqué à la vue de reproductions d'un art dont il ne comprenait pas la raison d'être, qui lui paraissait un jeu bon tout au plus pour amuser quelques esprits curieux de vieilleries, mais dans la pratique duquel il fallait bien se garder de s'engager. C'est qu'en effet s'il est un art sérieux, qui doive toujours être l'esclave de la raison et du bon sens, c'est l'architecture. Ses lois fondamentales sont les mêmes dans tous les pays et dans tous les temps, la première condition du goût en architecture, c'est d'être soumis à ces lois; et les artistes qui, après avoir blâmé les imitations contemporaines de temples romains dans lesquelles on ne pouvait retrouver ni le souffle inspirateur qui les a fait élever, ni des points de rapports avec nos habitudes et nos besoins, se sont mis à construire des pastiches des formes romanes ou gothiques, sans se rendre compte des motifs qui avaient fait adopter ces formes, n'ont fait que perpétuer d'une manière plus grossière encore les erreurs contre lesquelles ils s'étaient élevés.

Il y a deux choses dont on doit tenir compte avant tout, dans l'étude d'un art, c'est la connaissance du principe créateur, et le choix dans l'oeuvre créée. Or le principe de l'architecture française au moment où elle se développe avec une grande énergie, du XIIe au XIIIe siècle, étant la soumission constante de la forme aux moeurs, aux idées du moment, l'harmonie entre le vêtement et le corps, le progrès incessant, le contraire de l'immobilité; l'application de ce principe ne saurait non-seulement, faire rétrograder l'art, mais même le rendre stationnaire. Tous les monuments enfantés par le moyen âge seraient-ils irréprochables, qu'ils ne devraient donc pas être aujourd'hui servilement copiés, si l'on élève un édifice neuf, ce n'est qu'un langage dont il faut apprendre à se servir pour exprimer sa pensée, mais non pour répéter ce que d'autres ont dit; et dans les restaurations, même lorsqu'il ne s'agit que de reproduire ou de réparer des parties détruites ou altérées, il est d'une très-grande importance de se rendre compte des causes qui ont fait adopter ou modifier telle ou telle disposition primitive, appliquer telle ou telle forme; les règles générales laissent l'architecte sans ressources devant les exceptions nombreuses qui se présentent à chaque pas, s'il n'est pas pénétré de l'esprit qui a dirigé les anciens constructeurs.

On rencontrera souvent dans cet ouvrage des exemples qui accusent l'ignorance, l'incertitude, les tâtonnements, les exagérations de certains artistes; mais, que l'on veuille bien le remarquer, on y trouvera l'influence, l'abus même parfois d'un principe vrai, une méthode, en même temps qu'une grande liberté individuelle, l'unité de style, l'harmonie dans l'emploi des formes, l'instinct des proportions, toutes les qualités qui constituent un art, soit qu'il s'applique à la plus humble maison de paysan ou à la plus riche cathédrale, comme au palais du souverain. En effet, une civilisation ne peut prétendre posséder un art que si cet art pénètre partout, s'il fait sentir sa présence dans les oeuvres les plus vulgaires. Or de tous les pays occidentaux de l'Europe, la France est encore celui chez qui cette heureuse faculté s'est le mieux conservée, car c'est celui qui l'a possédée au plus haut degré depuis la décadence romaine. De tout temps la France a imposé ses arts et ses modes à une grande partie du continent européen; elle a essayé vainement depuis la renaissance de se faire italienne, allemande, espagnole, grecque, son instinct, le goût natif qui réside dans toutes les classes du pays l'ont toujours ramené à son génie propre en la relevant après les plus graves erreurs; il est bon, nous croyons, de le reconnaître, car trop longtemps les artistes ont méconnu ce sentiment et n'ont pas su en profiter. Depuis le règne de Louis XIV surtout, les artistes ont fait ou prétendu faire un corps isolé dans le pays, sorte d'aristocratie étrangère, méconnaissant ces instincts des masses. En se séparant ainsi de la foule, ils n'ont plus été compris, ont perdu toute influence, et il n'a pas dépendu d'eux que la barbarie ne gagnât sans retour ce qui restait en dehors de leur sphère. La preuve en est dans l'infériorité de l'exécution des oeuvres des deux derniers siècles comparativement aux siècles précédents. L'architecture surtout qui ne peut se produire qu'à l'aide d'une grande quantité d'ouvriers de tous états, ne présentait plus à la fin du XVIIIe siècle qu'une exécution abâtardie, molle, pauvre et dépourvue de style à ce point de faire regretter les dernières productions du bas-empire. La royauté de Louis XIV, en se mettant à la place de toute chose en France, en voulant être le principe de tout, absorbait sans fruit les forces vives du pays, plus encore peut-être dans les arts que dans la politique; et l'artiste a besoin pour produire de conserver son indépendance. Le pouvoir féodal n'était certainement pas protecteur de la liberté matérielle; les rois, les seigneurs séculiers, comme les évêques et les abbés, ne comprenaient pas et ne pouvaient comprendre ce que nous appelons les droits politiques; on en a mésusé de notre temps, qu'en eût-on fait au XIIe siècle! Mais ces pouvoirs séparés, rivaux même souvent, laissaient à la population intelligente et laborieuse sa liberté d'allure. Les arts appartenaient au peuple, et personne, parmi les classes supérieures, ne songeait à les diriger, à les faire dévier de leur voie. Quand les arts ne furent plus exclusivement pratiqués par le clergé régulier, et qu'ils sortirent des monastères pour se répandre dans cent corporations laïques, il ne semble pas qu'un seul évêque se soit élevé contre ce mouvement naturel; et comment supposer d'ailleurs que des chefs de l'Église, qui avaient si puissamment et avec une si laborieuse persévérance aidé à la civilisation chrétienne, eussent arrêté un mouvement qui indiquait mieux que tout autre symptôme que la civilisation se répandait dans les classes moyennes et inférieures? Mais les arts, en se répandant en dehors des couvents entraînaient avec eux des idées d'émancipation, de liberté intellectuelle qui durent vivement séduire des populations avides d'apprendre, de vivre, d'agir, et d'exprimer leurs goûts et leurs tendances. C'était dorénavant sur la pierre et le bois, dans les peintures et les vitraux, que ces populations allaient imprimer leurs désirs, leurs espérances; c'était là que sans contrainte elles pouvaient protester silencieusement contre l'abus de la force. À partir du XIIe siècle cette protestation ne cesse de se produire dans toutes les oeuvres d'art qui décorent nos édifices du moyen âge; elle commence gravement, elle s'appuie sur les textes sacrés, elle devient satirique à la fin du XIIIe siècle, et finit au XVe par la caricature. Quelle que soit sa forme, elle est toujours franche, libre, crue même parfois. Avec quelle complaisance les artistes de ces époques s'étendent dans leurs oeuvres sur le triomphe des faibles, sur la chute des puissants! Quel est l'artiste du temps de Louis XIV qui eût osé placer un roi dans l'enfer à côté d'un avare, d'un homicide; quel est le peintre ou le sculpteur du XIIIe siècle qui ait placé un roi dans les nuées entouré d'une auréole, glorifié comme Dieu, tenant la foudre, et ayant à ses pieds les puissants du siècle? Est-il possible d'admettre, quand on étudie nos grandes cathédrales, nos châteaux et nos habitations du moyen âge qu'une autre volonté que celle de l'artiste ait influé sur la forme de leur architecture, sur le système adopté dans leur décoration ou leur construction? L'unité qui règne dans ces conceptions, la parfaite concordance des détails avec l'ensemble, l'harmonie de toutes les parties ne démontrent-elles pas qu'une seule volonté a présidé à l'érection de ces oeuvres d'art? Cette volonté peut-elle être autre que celle de l'artiste? Et ne voyons-nous pas, à propos des discussions qui eurent lieu sous Louis XIV, lorsqu'il fut question d'achever le Louvre, le roi, le surintendant des bâtiments, Colbert, et toute la cour donner son avis, s'occuper des ordres, des corniches, et de tout ce qui touche à l'art, et finir par confier l'oeuvre à un homme qui n'était pas architecte, et ne sut que faire un dispendieux placage, dont le moindre défaut est de ne se rattacher en aucune façon au monument et de rendre inutile le quart de sa superficie? On jauge une civilisation par ses arts, car les arts sont l'énergique expression des idées d'une époque, et il n'y a pas d'art sans l'indépendance de l'artiste. L'étude des arts du moyen âge est une mine inépuisable, pleine d'idées originales, hardies, tenant l'imagination éveillée, cette étude oblige à chercher sans cesse, et par conséquent elle développe puissamment l'intelligence de l'artiste. L'architecture, depuis le XIIe siècle jusqu'à la renaissance, ne se laisse pas vaincre par les difficultés, elle les aborde toutes franchement; n'étant jamais à bout de ressources, elle ne va cependant les puiser que dans un principe vrai. Elle abuse même trop souvent de cette habitude de surmonter des difficultés parmi lesquelles elle aime à se mouvoir. Ce défaut! pouvons-nous le lui reprocher? Il tient à la nature d'esprit de notre pays, à ses progrès et ses conquêtes, dont nous profitons, au milieu dans lequel cet esprit se développait. Il dénote les efforts intellectuels d'où la civilisation moderne est sortie, et la civilisation moderne est loin d'être simple; si nous la comparons à la civilisation païenne, de combien de rouages nouveaux ne la trouverons-nous pas surchargée; pourquoi donc vouloir revenir dans les arts à des formes simples quand notre civilisation, dont ces arts ne sont que l'empreinte, est si complexe? Tout admirable que soit l'art grec, ses lacunes sont trop nombreuses pour que dans la pratique il puisse être appliqué à nos moeurs. Le principe qui l'a dirigé est trop étranger à la civilisation moderne pour inspirer et soutenir nos artistes modernes. Pourquoi donc ne pas habituer nos esprits à ces fertiles labeurs des siècles d'où nous sommes sortis? Nous l'avons vu trop souvent, ce qui manque surtout aux conceptions modernes en architecture, c'est la souplesse, cette aisance d'un art qui vit dans une société qu'il connaît; notre architecture gêne ou est gênée, en dehors de son siècle, ou complaisante jusqu'à la bassesse, jusqu'au mépris du bon sens. Si donc nous recommandons l'étude des arts des siècles passés avant l'époque où ils ont quitté leur voie naturelle, ce n'est pas que nous désirions voir élever chez nous aujourd'hui des maisons et des palais du XIIIe siècle, c'est que nous regardons cette étude comme pouvant rendre aux architectes cette souplesse, cette habitude d'appliquer à toute chose un principe vrai, cette originalité native et cette indépendance qui tiennent au génie de notre pays. N'aurions-nous que fait naître le désir chez nos lecteurs d'approfondir un art trop longtemps oublié, aurions-nous contribué seulement à faire aimer et respecter des oeuvres qui sont la vivante expression de nos progrès pendant plusieurs siècles, que nous croirions notre tâche remplie; et si faibles que soient les résultats de nos efforts, ils feront connaître, nous l'espérons du moins, qu'entre l'antiquité et notre siècle, il s'est fait un travail immense dont nous pouvons profiter, si nous savons en recueillir et choisir les fruits.

VIOLLET-LE-DUC.

DICTIONNAIRE RAISONNÉ

DE

L'ARCHITECTURE

FRANÇAISE

du XIe AU XVIe SIÈCLE

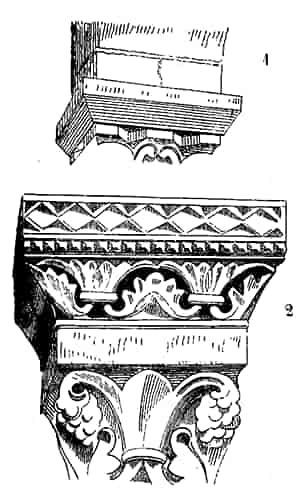

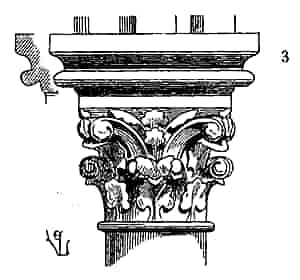

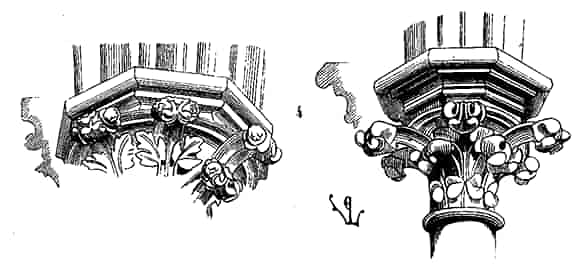

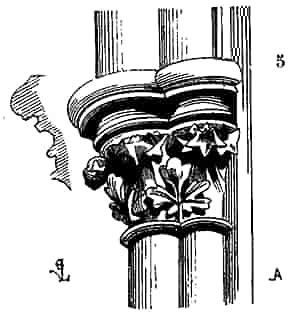

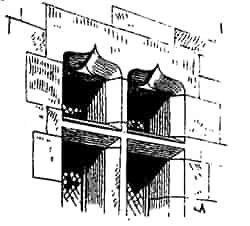

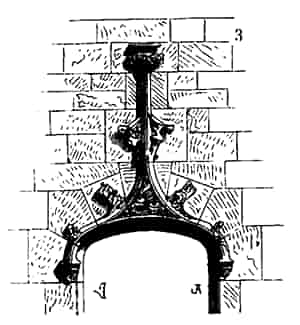

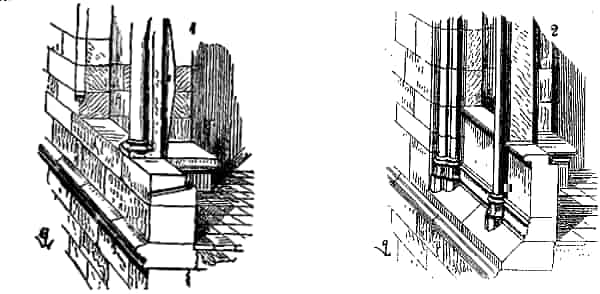

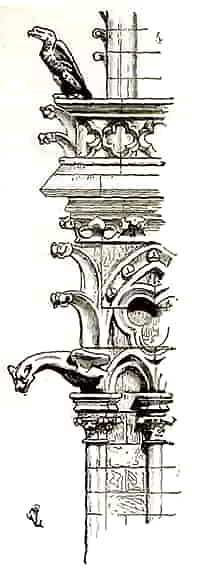

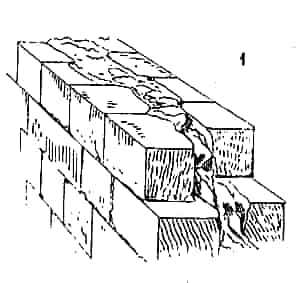

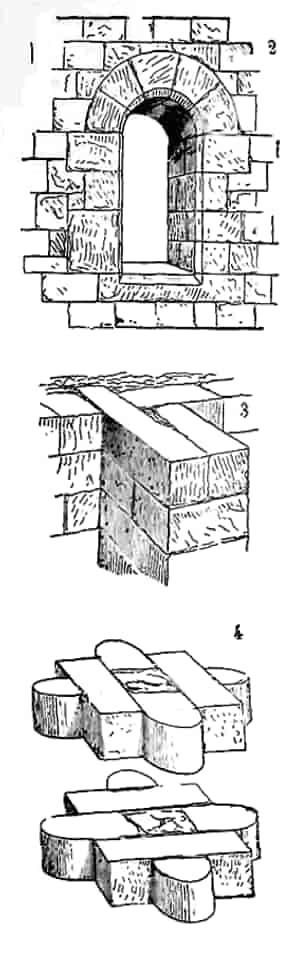

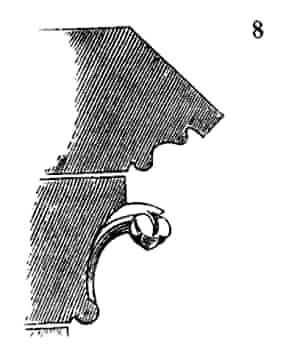

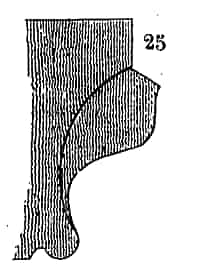

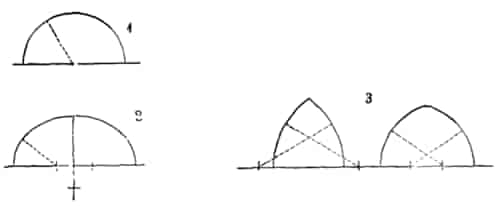

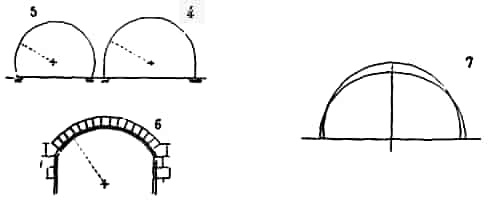

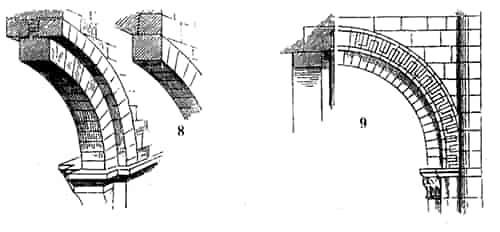

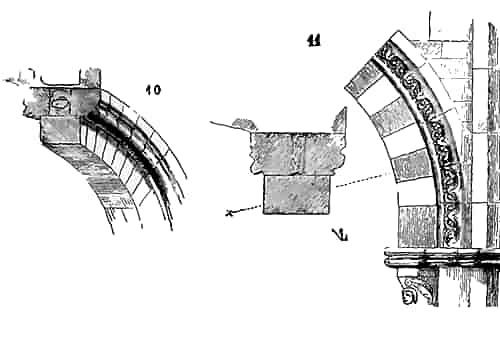

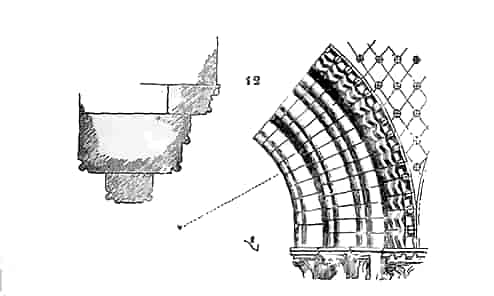

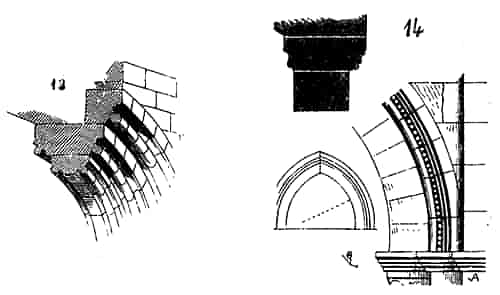

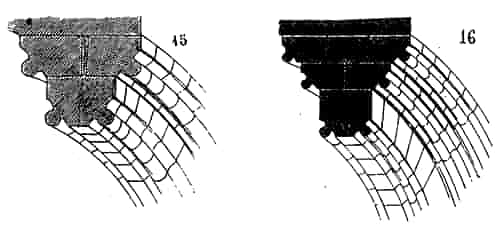

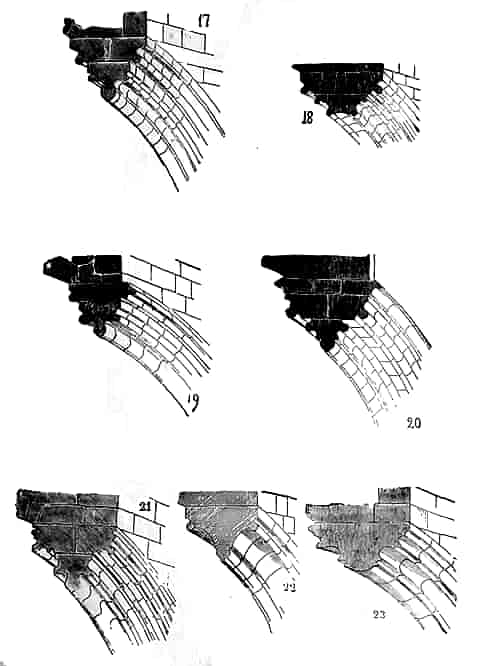

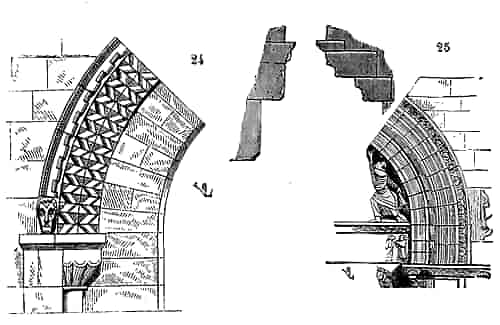

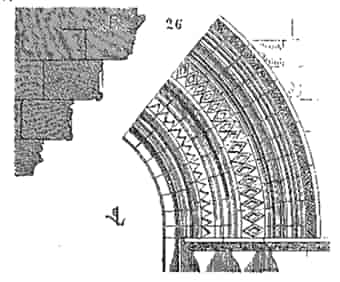

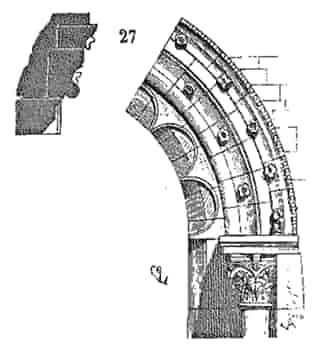

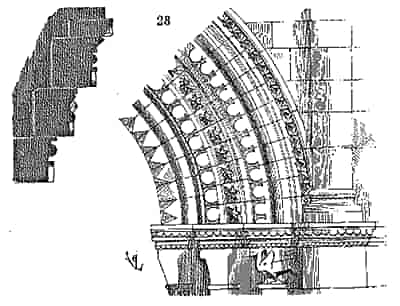

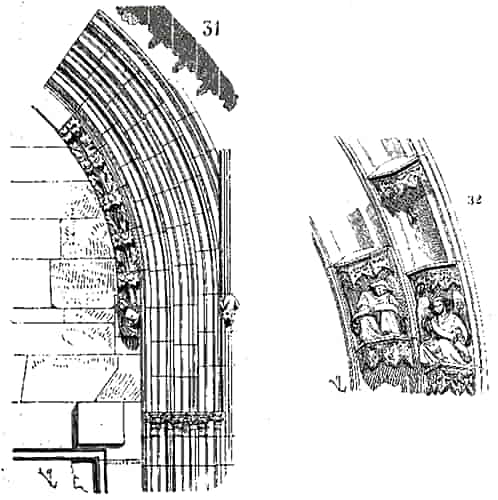

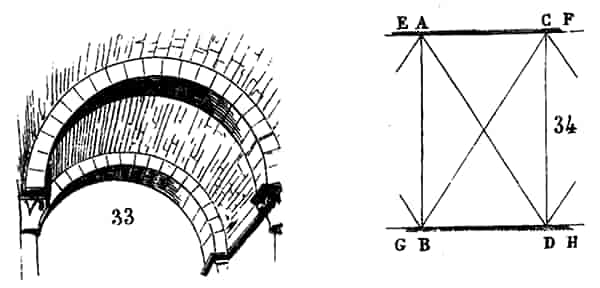

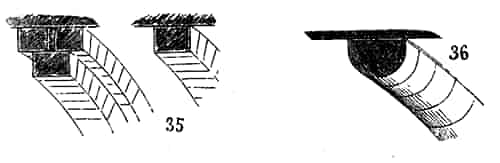

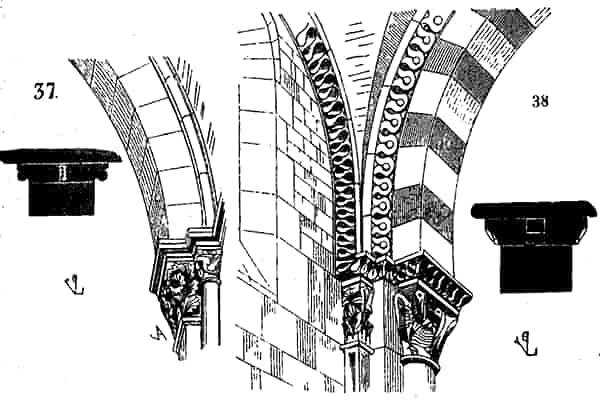

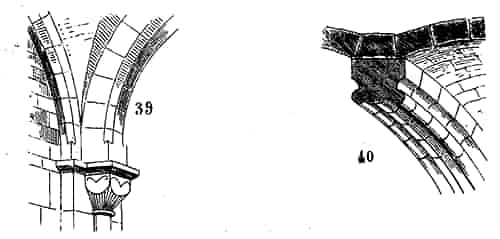

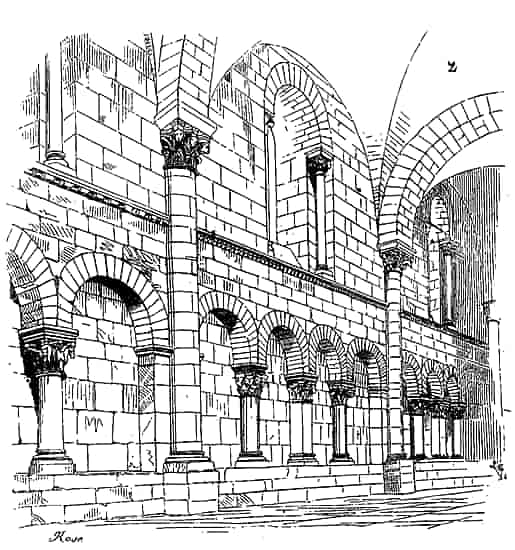

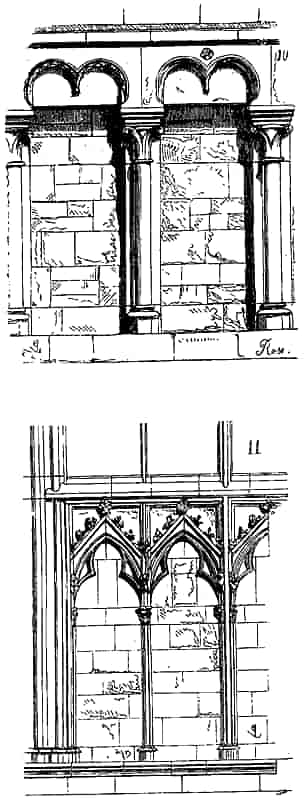

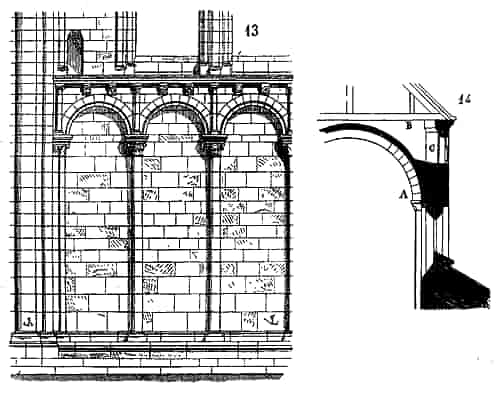

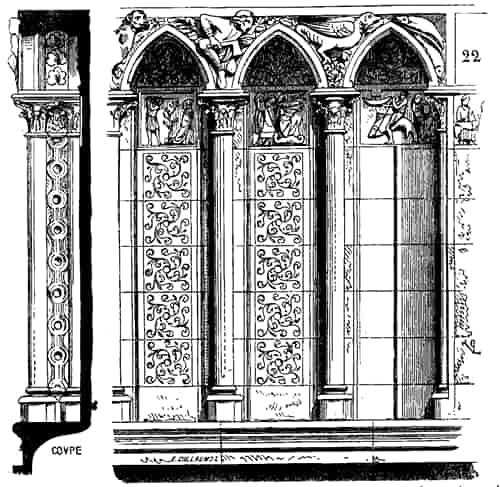

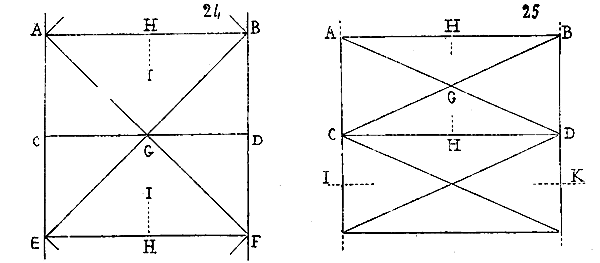

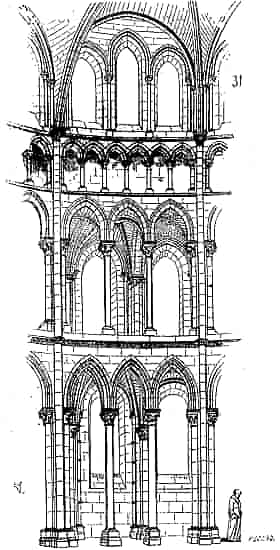

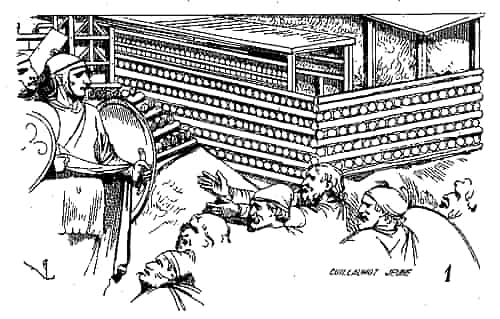

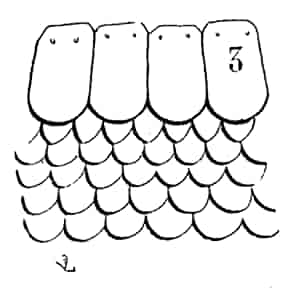

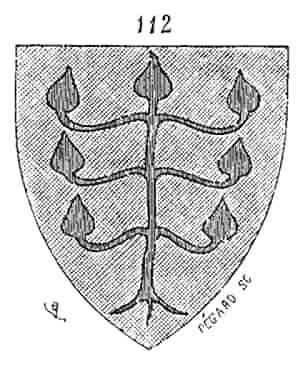

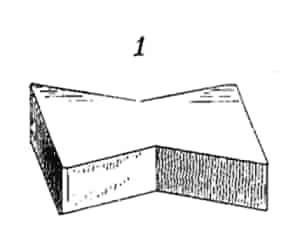

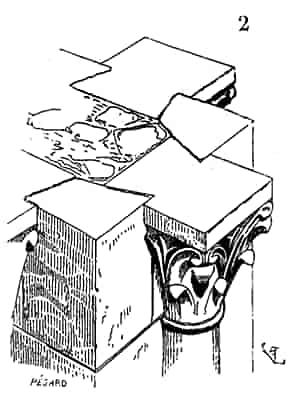

ABAQUE, s. m. (TAILLOIR.) Tablette qui couronne le chapiteau de la colonne. Ce membre d'architecture joue un grand rôle dans les constructions du moyen âge; le chapiteau recevant directement les naissances des arcs, forme un encorbellement destiné à équilibrer le porte-à-faux du sommier sur la colonne, le tailloir ajoute donc à la saillie du chapiteau en lui donnant une plus grande résistance; biseauté généralement dans les chapiteaux de l'époque romane primitive (1), il affecte en projection horizontale, la forme carrée suivant le lit inférieur du sommier de l'arc qu'il supporte; il est quelquefois décoré de moulures simples et d'ornements, particulièrement pendant le XIIe siècle, dans l'Ile-de-France, la Normandie, la Champagne, la Bourgogne et les provinces méridionales(2). Son plan reste carré pendant la première moitié du XIIIe siècle, mais alors il n'est plus décoré que par des profils d'une coupe très-mâle (3), débordant toujours les feuillages et ornements du chapiteau. L'exemple que nous donnons ici est tiré du choeur de l'église de Vézelay, bâti de 1200 à 1210.

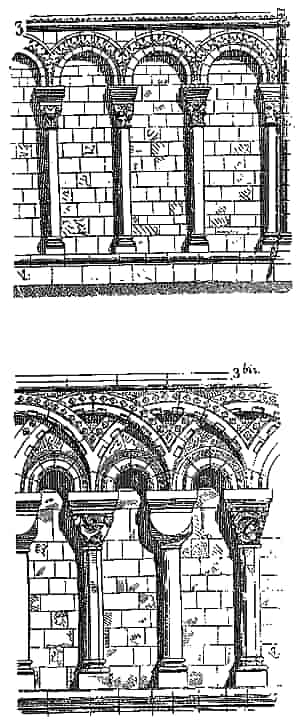

Ce membre d'architecture joue un grand rôle dans les constructions du moyen âge; le chapiteau recevant directement les naissances des arcs, forme un encorbellement destiné à équilibrer le porte-à-faux du sommier sur la colonne, le tailloir ajoute donc à la saillie du chapiteau en lui donnant une plus grande résistance; biseauté généralement dans les chapiteaux de l'époque romane primitive (1), il affecte en projection horizontale, la forme carrée suivant le lit inférieur du sommier de l'arc qu'il supporte; il est quelquefois décoré de moulures simples et d'ornements, particulièrement pendant le XIIe siècle, dans l'Ile-de-France, la Normandie, la Champagne, la Bourgogne et les provinces méridionales(2). Son plan reste carré pendant la première moitié du XIIIe siècle, mais alors il n'est plus décoré que par des profils d'une coupe très-mâle (3), débordant toujours les feuillages et ornements du chapiteau. L'exemple que nous donnons ici est tiré du choeur de l'église de Vézelay, bâti de 1200 à 1210.

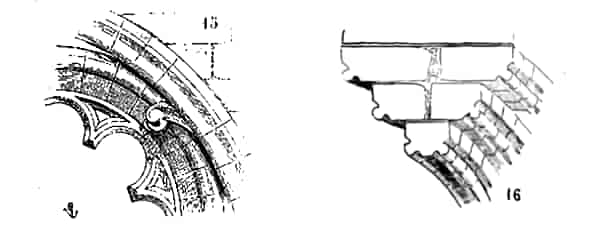

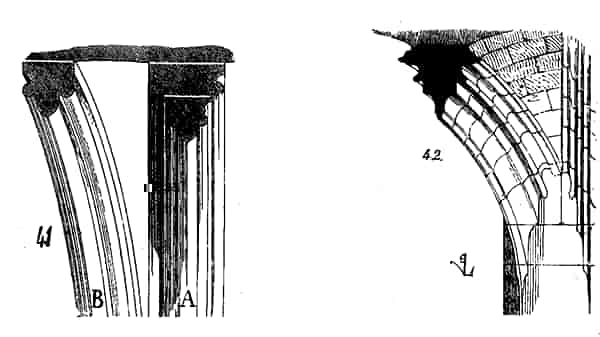

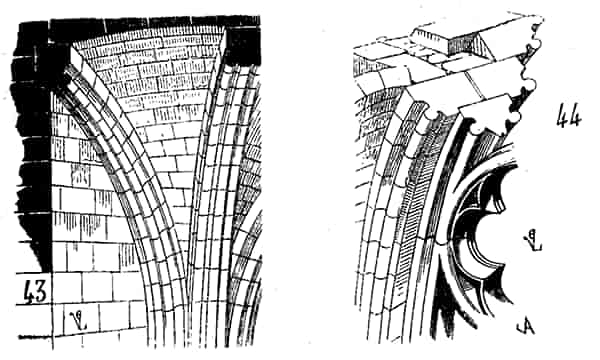

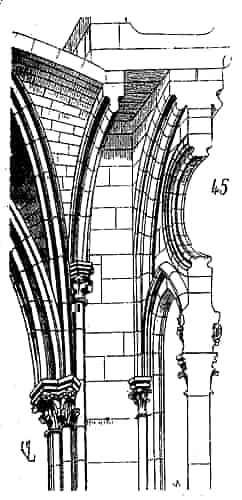

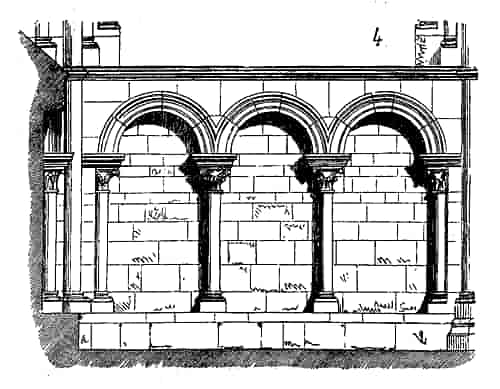

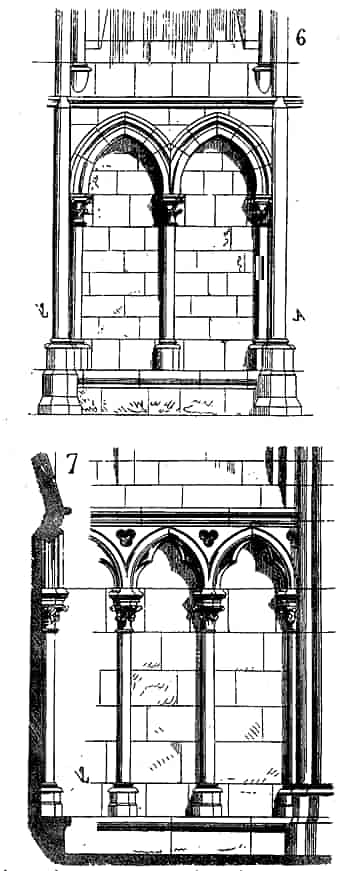

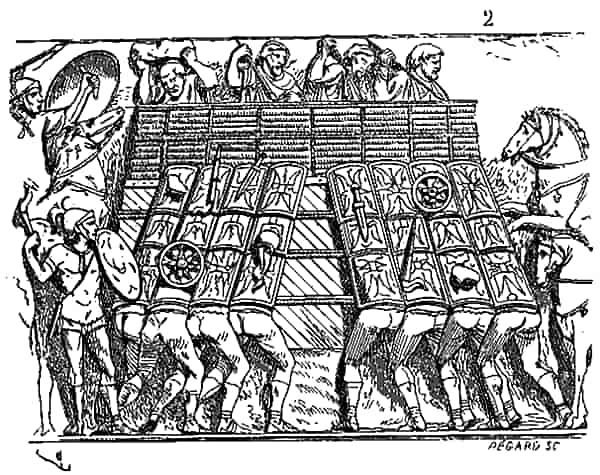

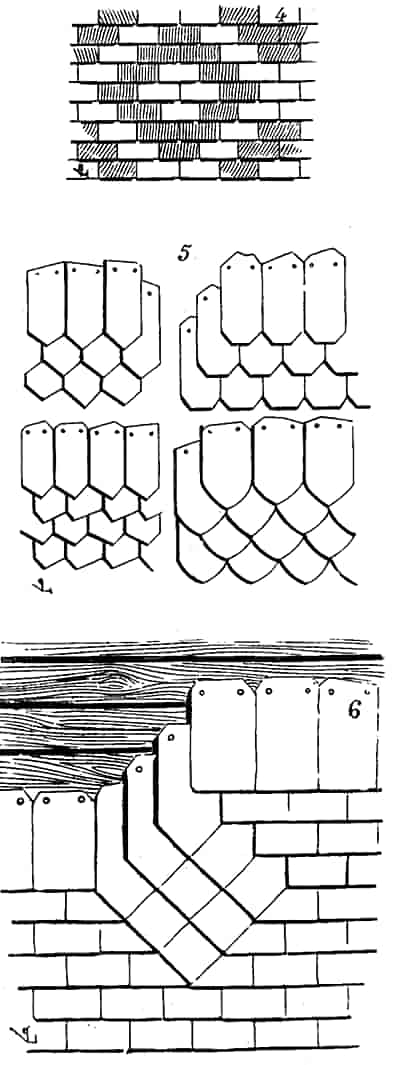

Vers le milieu du XIIIe siècle, lorsque les arcs sont refouillés de moulures accentuées présentant en coupe des saillies comprises dans des polygones, les abaques inscrivent ces nouvelles formes (4). alors les feuillages des chapiteaux débordent la saillie des tailloirs. (Église de Semur en Auxois et cathédrale de Nevers.)

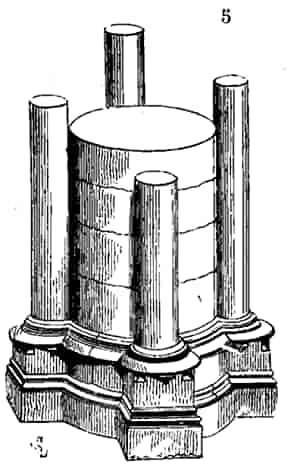

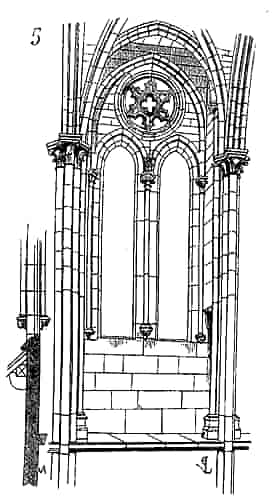

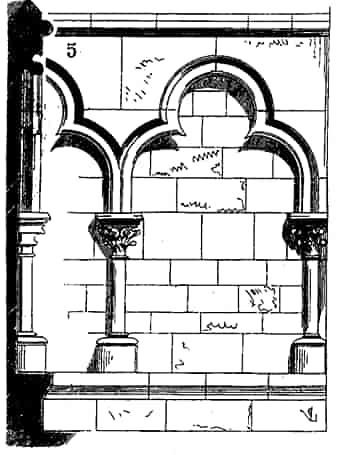

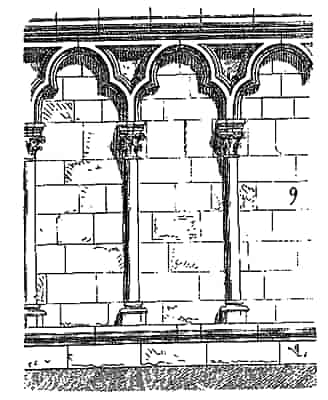

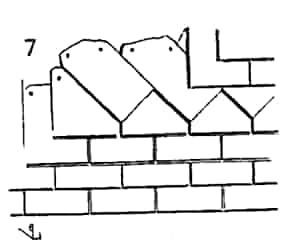

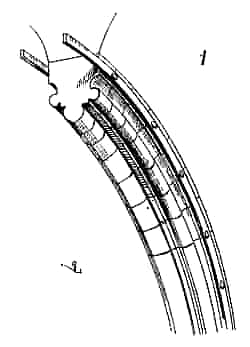

On rencontre souvent des abaques circulaires dans les édifices de la province de Normandie, à la cathédrale de Coutances, à Bayeux, à Eu, au Mont-Saint-Michel; les abaques circulaires apparaissent vers le milieu du XIIIe siècle: les profils en sont hauts, profondément refouillés, comme ceux des chapiteaux anglais de la même époque. Quelquefois dans les chapiteaux des meneaux de fenêtres (comme à la Sainte-Chapelle du Palais, comme à la cathédrale d'Amiens, comme dans les fenêtres des chapelles latérales de la cathédrale de Paris), de 1230 à 1250, les abaques sont circulaires (5).

On rencontre souvent des abaques circulaires dans les édifices de la province de Normandie, à la cathédrale de Coutances, à Bayeux, à Eu, au Mont-Saint-Michel; les abaques circulaires apparaissent vers le milieu du XIIIe siècle: les profils en sont hauts, profondément refouillés, comme ceux des chapiteaux anglais de la même époque. Quelquefois dans les chapiteaux des meneaux de fenêtres (comme à la Sainte-Chapelle du Palais, comme à la cathédrale d'Amiens, comme dans les fenêtres des chapelles latérales de la cathédrale de Paris), de 1230 à 1250, les abaques sont circulaires (5).

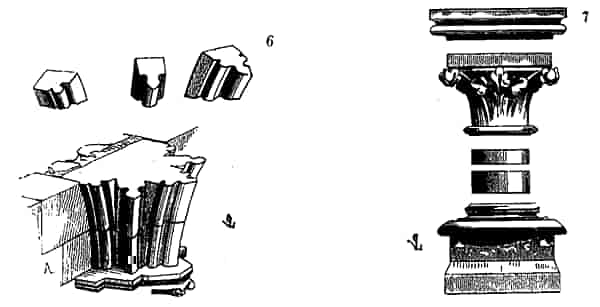

Vers la fin du XIIIe siècle les abaques diminuent peu à peu d'importance: ils deviennent bas, maigres, peu saillants pendant le XIVe siècle (6), et disparaissent presque entièrement pendant le XVe (7). Puis, sous l'influence de l'architecture antique, les abaques reprennent de l'importance au commencement du XVIe siècle. (Voy. CHAPITEAU.)

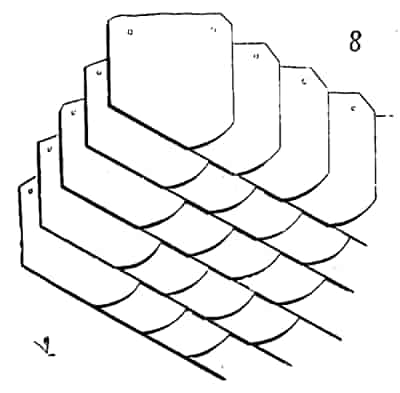

Pendant la période romane et la première moitié du XIIIe siècle, les abaques ne font pas partie du chapiteau; ils sont pris dans une autre assise de pierre; ils remplissent réellement la fonction d'une tablette servant de support et de point d'appui aux sommiers des arcs. Depuis le milieu du XIIIe siècle jusqu'à la renaissance, en perdant de leur importance comme moulure, les abaques sont, le plus souvent, pris dans l'assise du chapiteau; quelquefois même les feuillages qui décorent le chapiteau viennent mordre sur les membres inférieurs de leurs profils au XVe siècle, les ornements enveloppent la moulure de l'abaque, qui se cache sous cet excès de végétation. Le rapport entre la hauteur du profil de l'abaque et le chapiteau, entre la saillie et le galbe de ses moulures et la disposition des feuillages ou ornements, est fort important à observer; car ces rapports et le caractère de ces moulures se modifient non-seulement suivant les progrès de l'architecture du moyen âge, mais aussi suivant la place qu'occupent les chapiteaux. Au XIIIe siècle principalement, les abaques sont plus ou moins épais, et leurs profils sont plus ou moins compliqués, suivant que les chapiteaux sont placés plus ou moins près du sol. Dans les parties élevées des édifices, les abaques sont très-épais, largement profilés, tandis que dans les parties basses ils sont plus minces et finement moulurés.

Pendant la période romane et la première moitié du XIIIe siècle, les abaques ne font pas partie du chapiteau; ils sont pris dans une autre assise de pierre; ils remplissent réellement la fonction d'une tablette servant de support et de point d'appui aux sommiers des arcs. Depuis le milieu du XIIIe siècle jusqu'à la renaissance, en perdant de leur importance comme moulure, les abaques sont, le plus souvent, pris dans l'assise du chapiteau; quelquefois même les feuillages qui décorent le chapiteau viennent mordre sur les membres inférieurs de leurs profils au XVe siècle, les ornements enveloppent la moulure de l'abaque, qui se cache sous cet excès de végétation. Le rapport entre la hauteur du profil de l'abaque et le chapiteau, entre la saillie et le galbe de ses moulures et la disposition des feuillages ou ornements, est fort important à observer; car ces rapports et le caractère de ces moulures se modifient non-seulement suivant les progrès de l'architecture du moyen âge, mais aussi suivant la place qu'occupent les chapiteaux. Au XIIIe siècle principalement, les abaques sont plus ou moins épais, et leurs profils sont plus ou moins compliqués, suivant que les chapiteaux sont placés plus ou moins près du sol. Dans les parties élevées des édifices, les abaques sont très-épais, largement profilés, tandis que dans les parties basses ils sont plus minces et finement moulurés.

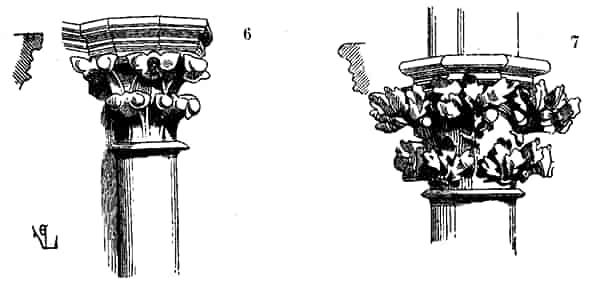

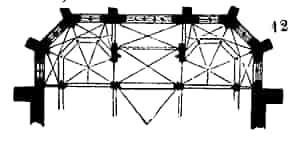

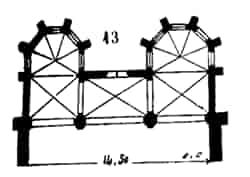

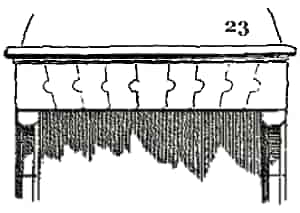

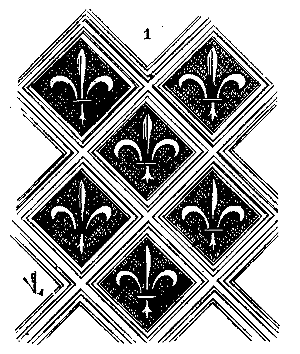

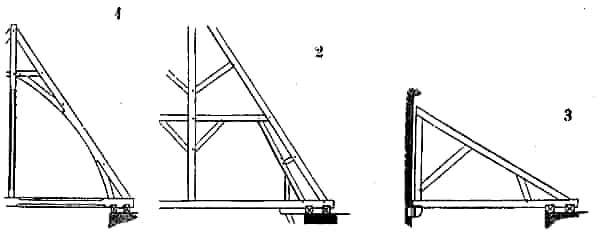

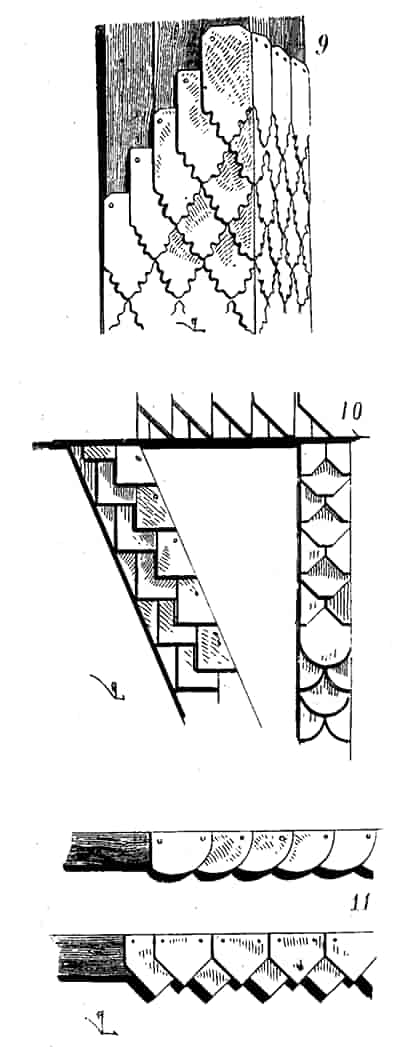

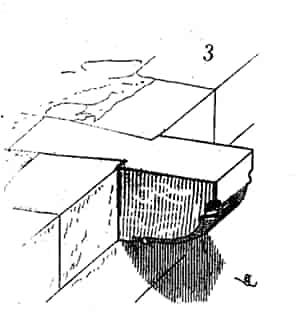

ABAT-SONS, s. m. C'est le nom que l'on donne aux lames de bois recouvertes de plomb ou d'ardoises qui sont attachées aux charpentes des beffrois pour les garantir de la pluie, et pour renvoyer le son des cloches vers le sol. Ce n'est guère que pendant le XIIIe siècle que l'on a commencé à garnir les beffrois d'abat-sons. Jusqu'alors les baies des clochers étaient petites et étroites; les beffrois restaient exposés à l'air libre. On ne trouve de traces d'abat-sons antérieurs au XVe siècle que dans les manuscrits (1). Ils étaient souvent décorés d'ajours, de dents de scie (2) à leur extrémité inférieure, ou de gaufrures sur les plombs.

ABAT-VOIX, s. m. (Voy. CHAIRE.)

ABBAYE, s.f. (Voy. ARCHITECTURE MONASTIQUE.)

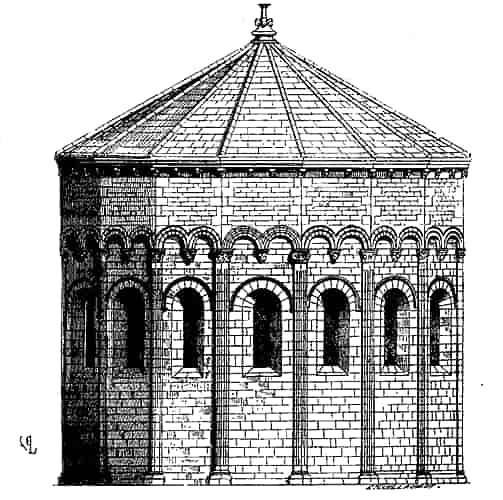

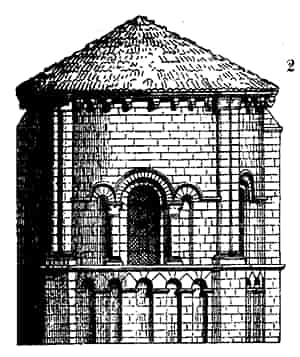

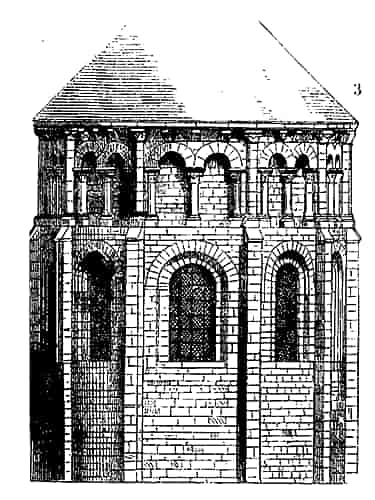

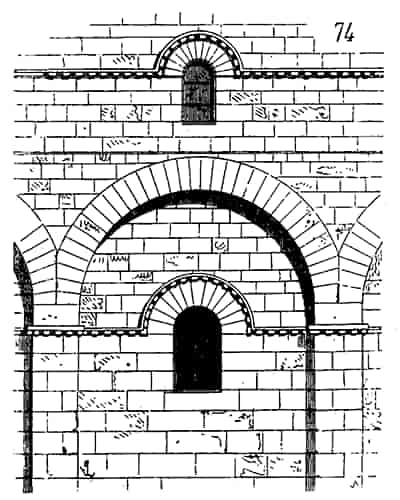

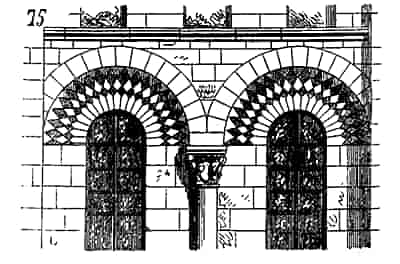

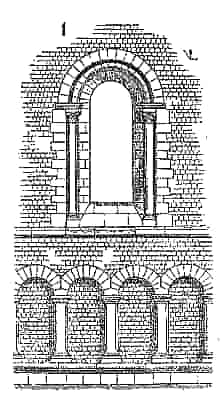

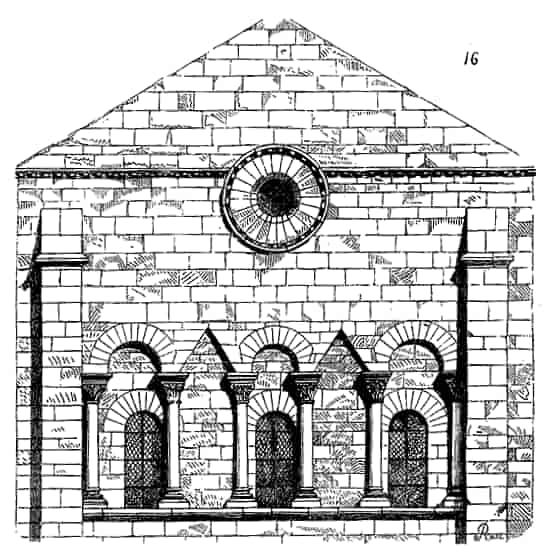

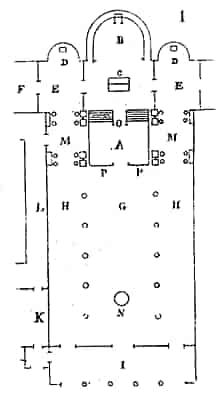

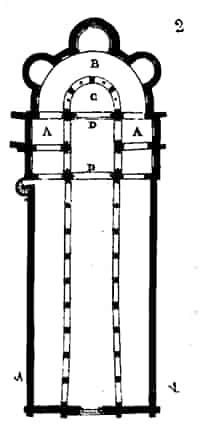

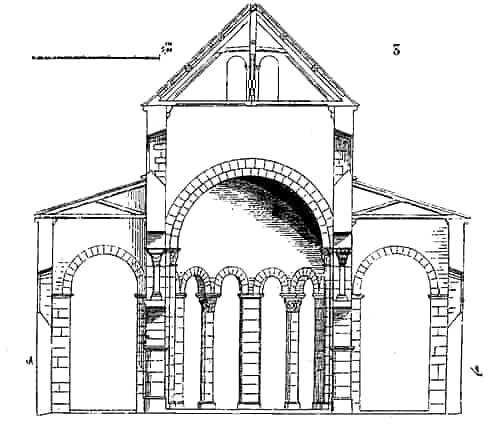

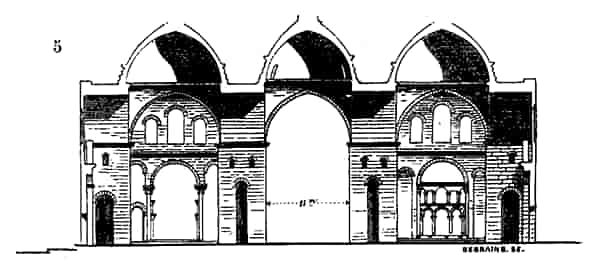

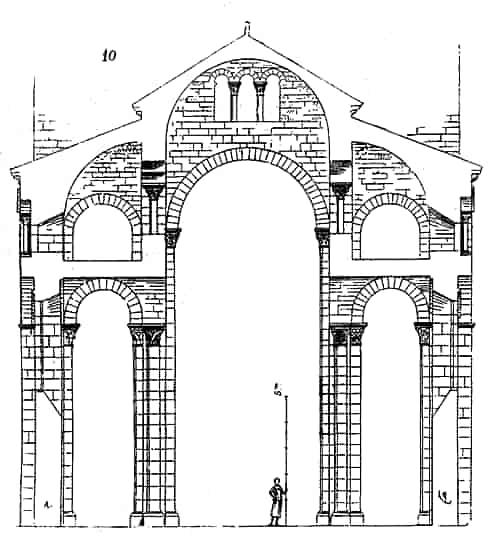

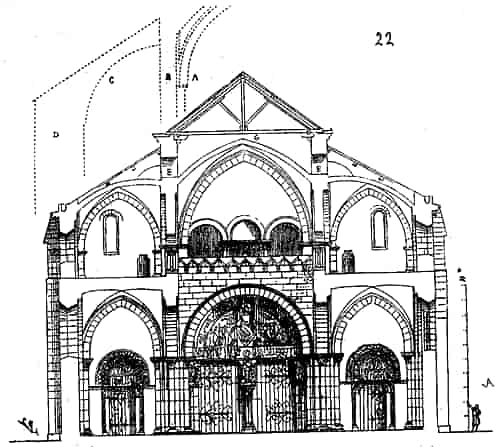

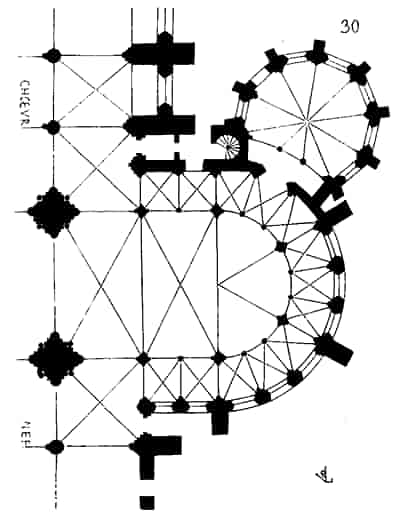

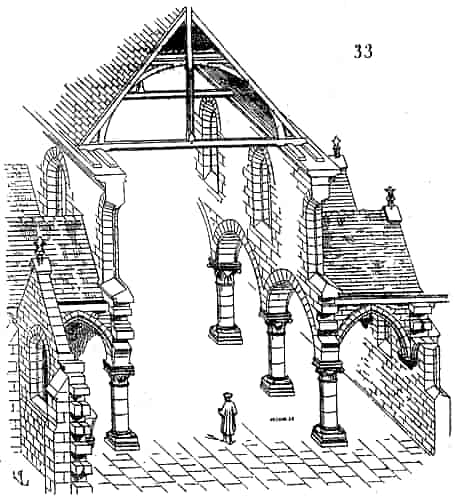

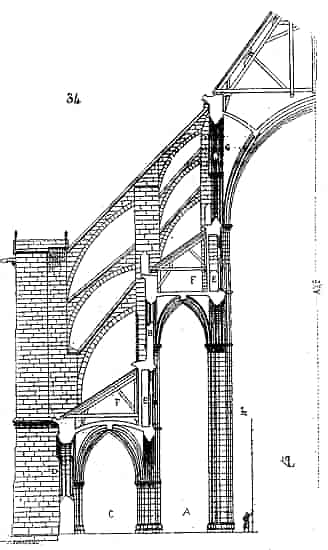

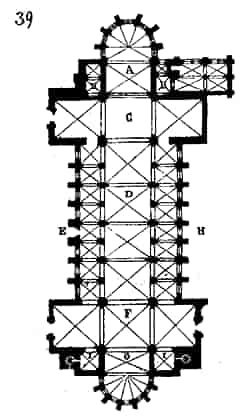

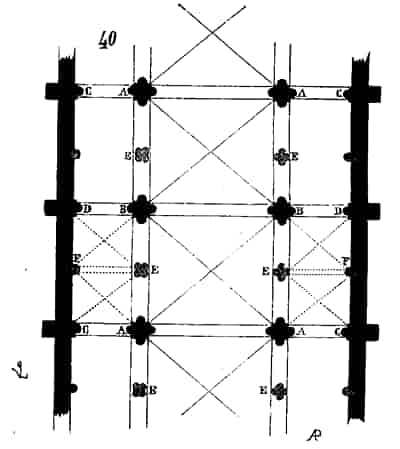

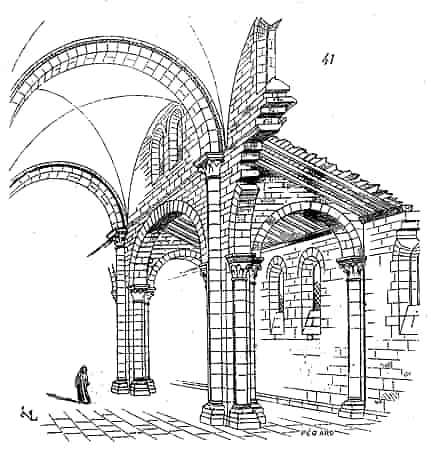

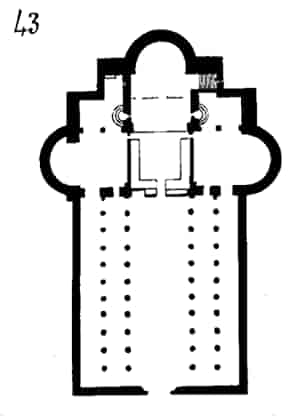

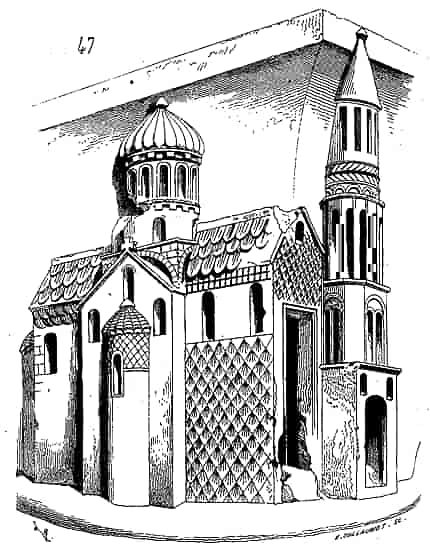

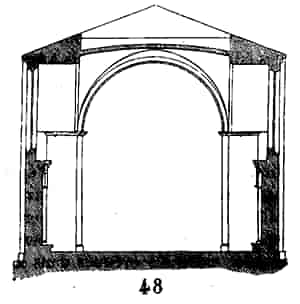

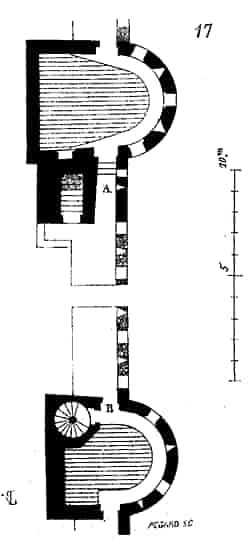

ABSIDE, s. f. C'est la partie qui termine le choeur d'une église, soit par un hémicycle, soit par des pans coupés, soit par un mur plat. Bien que le mot abside ne doive rigoureusement s'appliquer qu'à la tribune ou cul-de-four qui clôt la basilique antique, on l'emploie aujourd'hui pour désigner le chevet, l'extrémité du choeur, et même les chapelles circulaires ou polygonales des transepts ou du rond-point. On dit: chapelles absidales, c'est-à-dire chapelles ceignant l'abside principale; abside carrée: la cathédrale de Laon, l'église de Dol (Bretagne), sont terminées par des absides carrées, ainsi que beaucoup de petites églises de l'Ile-de-France, de Champagne, de Bourgogne, de Bretagne et de Normandie. Certaines églises ont leurs croisillons terminés par des absides semi-circulaires, tels sont les transepts des cathédrales de Noyon, de Soissons, de Tournay, en Belgique; des églises de Saint-Macaire, près Bordeaux; de Saint-Martin de Cologne, toutes églises bâties pendant le XIIe siècle ou au commencement du XIIIe. Dans le midi de la France la disposition de l'abside de la basilique antique se conserve plus longtemps que dans le nord; les absides sont généralement dépourvues de bas-côtés et de chapelles rayonnantes jusque vers le milieu du XIIIe siècle; leurs voûtes en cul-de-four sont plus basses que celles du transept, telles sont les absides des cathédrales d'Avignon, des églises du Thor (1) (Vaucluse), de Chauvigny (Basse), dans le Poitou (2), d'Autun, de Cosne-sur-Loire (3), des églises de l'Angoumois et de la Saintonge, et, plus tard, celles des cathédrales de Lyon, de Béziers, de la cité de Carcassonne, de Viviers

Mais il est nécessaire de remarquer que les absides des églises de Provence sont généralement bâties sur un plan polygonal, tandis que celles des provinces plus voisines du nord sont élevées sur un plan circulaire. Dans les provinces du centre l'influence romaine domine, tandis qu'en Provence et en remontant le Rhône et la Saône c'est l'influence gréco-byzantine qui se fait sentir jusqu'au XIIIe siècle.

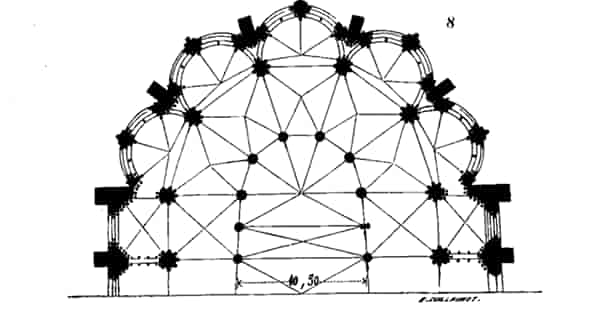

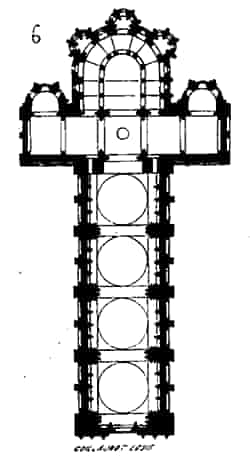

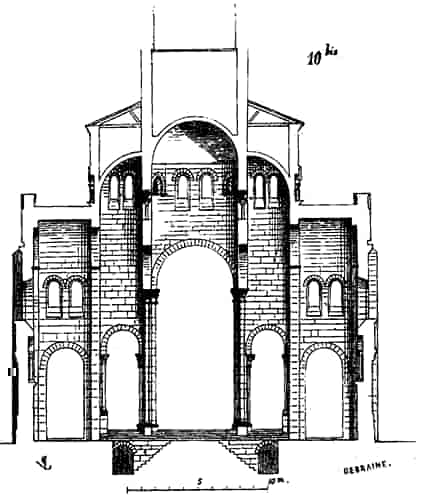

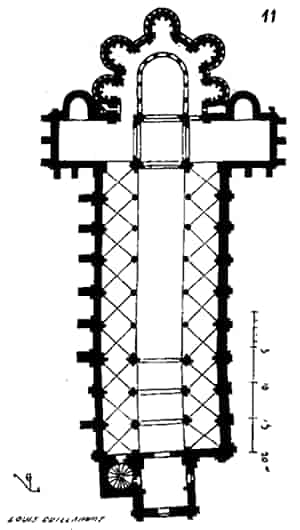

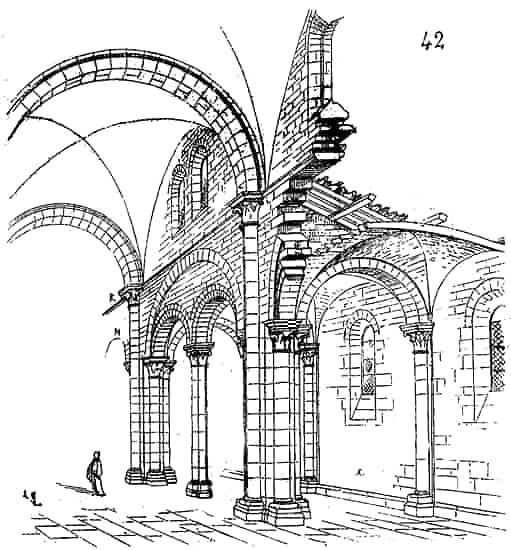

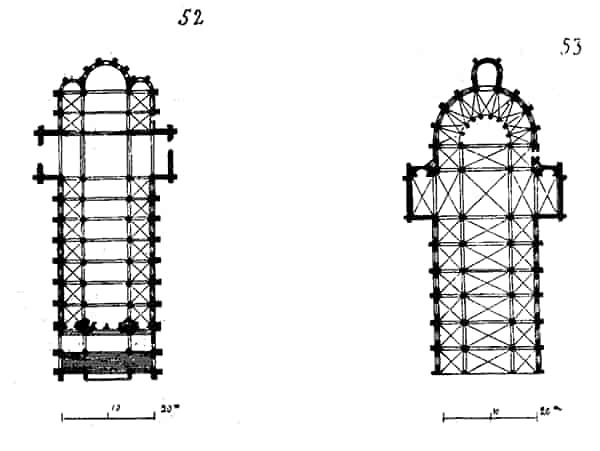

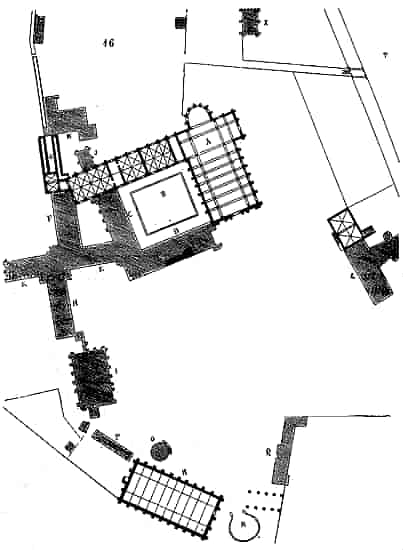

Cependant, dès la fin du XIe siècle, on voit des bas-côtés et des chapelles rayonnantes circonscrire les absides de certaines églises de l'auvergne, du Poitou, du centre de la France; ce mode s'étend pendant le XIIe siècle jusqu'à Toulouse. Telles sont les absides de Saint-Hilaire de Poitiers (4), de Notre-Dame du Port, à Clermont; de Saint-Étienne de Nevers; de Saint-Sernin de Toulouse. Dans l'Île-de-France, en Normandie, sauf quelques exceptions: les absides des églises ne se garnissent guère de chapelles rayonnantes que vers le commencement du XIIIe siècle, et souvent les choeurs sont seulement entourés de bas-côtés simples, comme dans les églises de Mantes et de Poissy, ou doubles ainsi que cela existait autrefois à la cathédrale de Paris, avant l'adjonction des chapelles du XIVe siècle (5). On voit poindre les chapelles absidales dans les grands édifices appartenant au style de l'Île-de-France à Chartres et à Bourges (6); ces chapelles sont alors petites, espacées; ce ne sont guère que des niches moins élevées que les bas-côtés.

Cependant, dès la fin du XIe siècle, on voit des bas-côtés et des chapelles rayonnantes circonscrire les absides de certaines églises de l'auvergne, du Poitou, du centre de la France; ce mode s'étend pendant le XIIe siècle jusqu'à Toulouse. Telles sont les absides de Saint-Hilaire de Poitiers (4), de Notre-Dame du Port, à Clermont; de Saint-Étienne de Nevers; de Saint-Sernin de Toulouse. Dans l'Île-de-France, en Normandie, sauf quelques exceptions: les absides des églises ne se garnissent guère de chapelles rayonnantes que vers le commencement du XIIIe siècle, et souvent les choeurs sont seulement entourés de bas-côtés simples, comme dans les églises de Mantes et de Poissy, ou doubles ainsi que cela existait autrefois à la cathédrale de Paris, avant l'adjonction des chapelles du XIVe siècle (5). On voit poindre les chapelles absidales dans les grands édifices appartenant au style de l'Île-de-France à Chartres et à Bourges (6); ces chapelles sont alors petites, espacées; ce ne sont guère que des niches moins élevées que les bas-côtés.

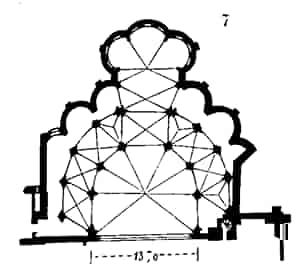

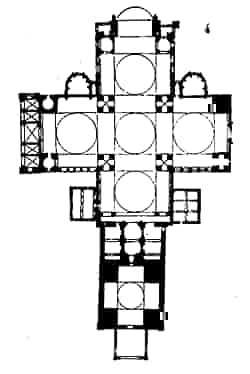

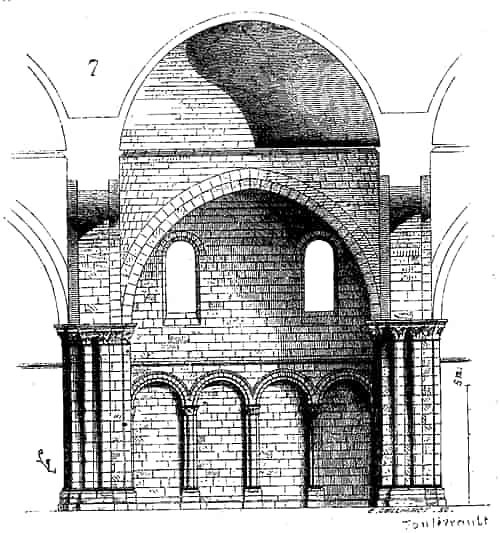

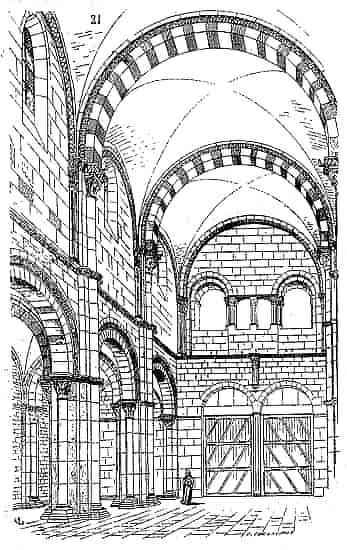

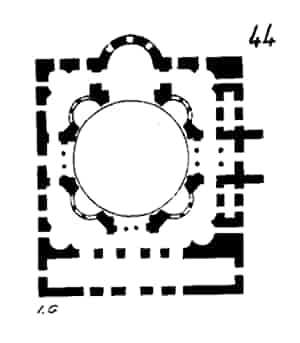

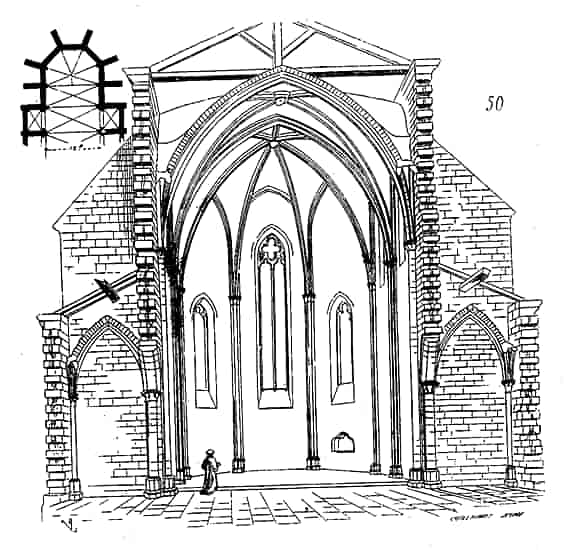

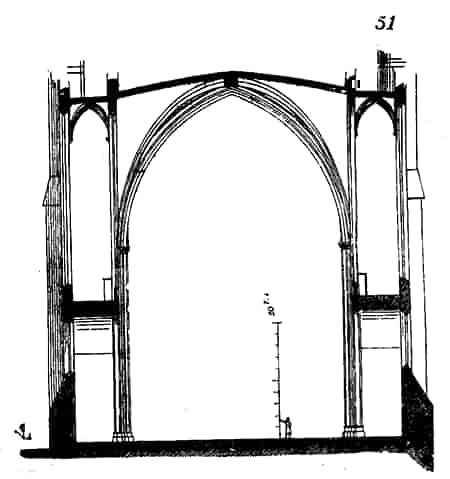

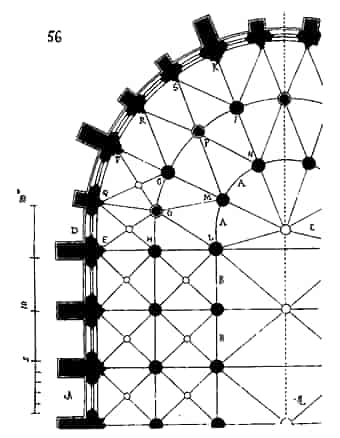

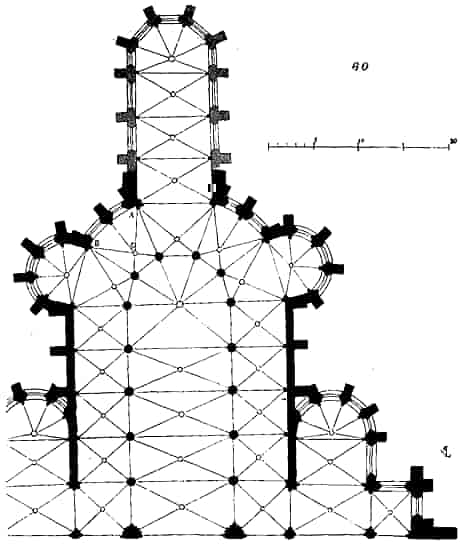

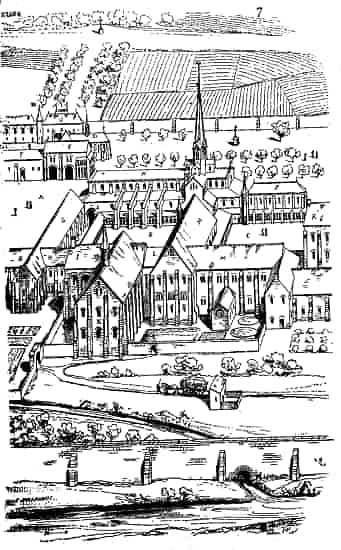

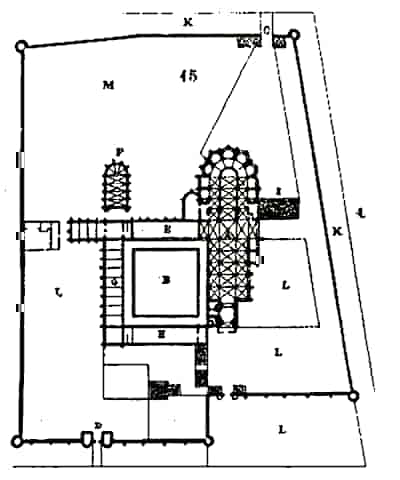

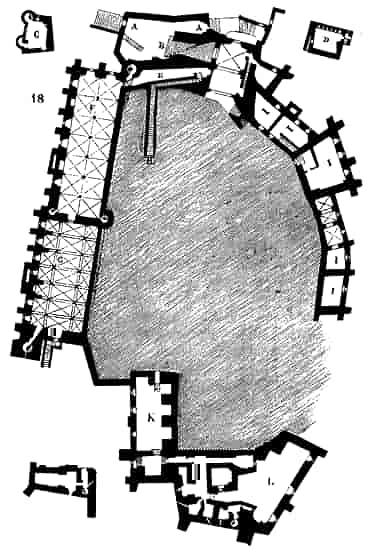

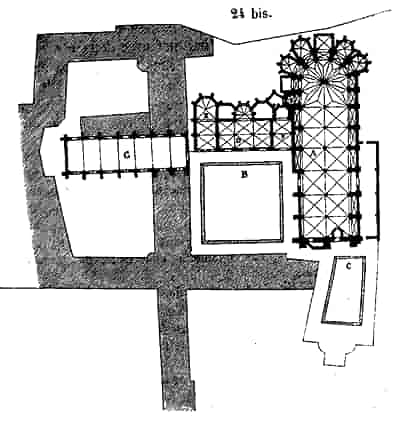

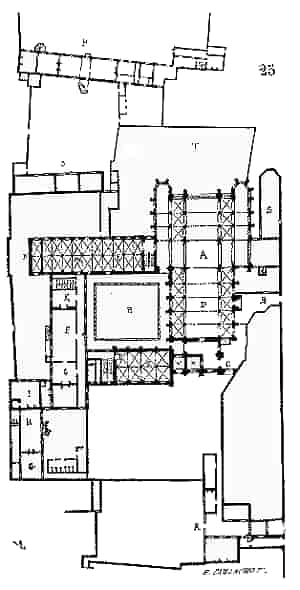

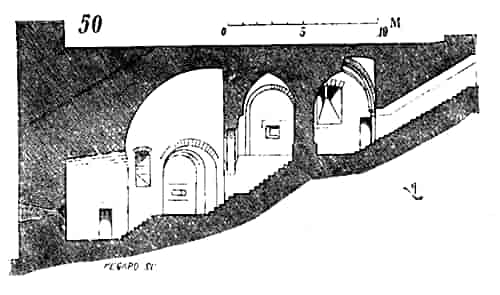

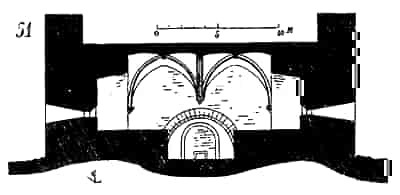

Ce n'est point là cependant une règle générale: l'abside de l'église de Saint-Denis possède des chapelles qui datent du XIIe siècle, et prennent déjà une grande importance; il en est de même dans le choeur de l'église de Saint-Martin-des-Champs, à Paris (7). Ce plan présente une particularité, c'est cette travée plus large percée dans l'axe du choeur, et cette grande chapelle centrale. Ici comme à Saint-Denis, comme dans les églises de Saint-Remy de Reims, et de Vézelay(8), constructions élevées pendant le XIIe siècle ou les premières années du XIIIe, on remarque une disposition de chapelles qui semble appartenir aux églises abbatiales. Ces chapelles sont largement ouvertes sur le bas-côté, peu profondes, et sont en communication entre elles par une sorte de double bas-côté étroit, qui produit en exécution un grand effet.

Ce n'est point là cependant une règle générale: l'abside de l'église de Saint-Denis possède des chapelles qui datent du XIIe siècle, et prennent déjà une grande importance; il en est de même dans le choeur de l'église de Saint-Martin-des-Champs, à Paris (7). Ce plan présente une particularité, c'est cette travée plus large percée dans l'axe du choeur, et cette grande chapelle centrale. Ici comme à Saint-Denis, comme dans les églises de Saint-Remy de Reims, et de Vézelay(8), constructions élevées pendant le XIIe siècle ou les premières années du XIIIe, on remarque une disposition de chapelles qui semble appartenir aux églises abbatiales. Ces chapelles sont largement ouvertes sur le bas-côté, peu profondes, et sont en communication entre elles par une sorte de double bas-côté étroit, qui produit en exécution un grand effet.

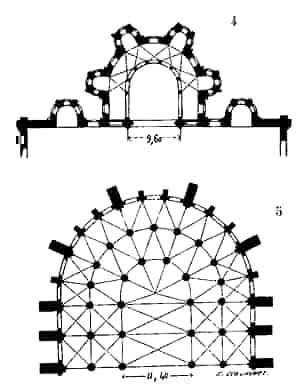

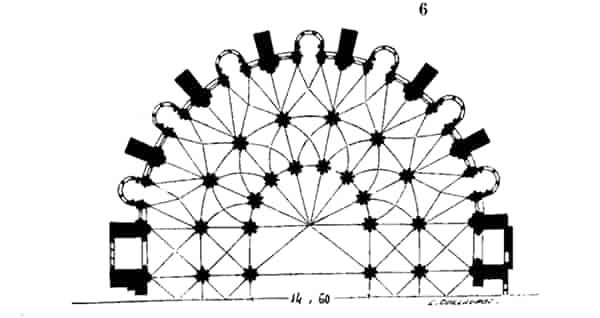

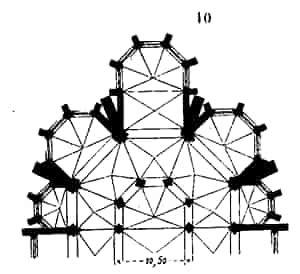

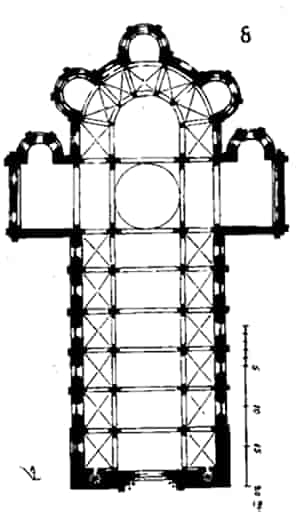

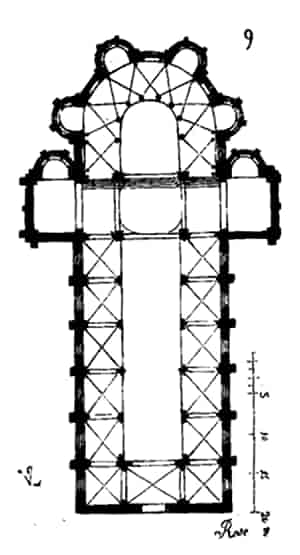

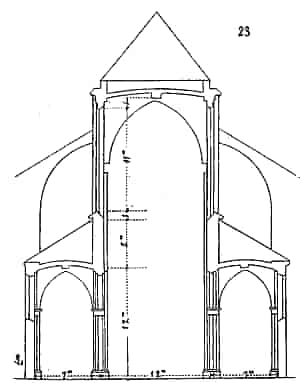

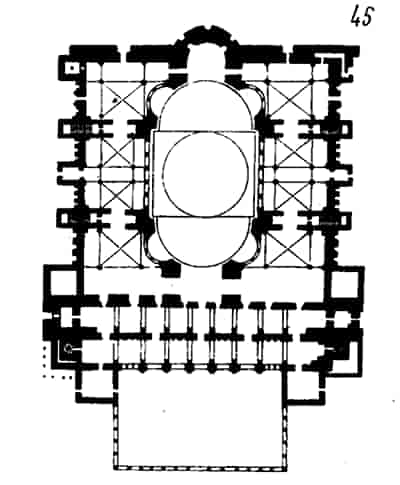

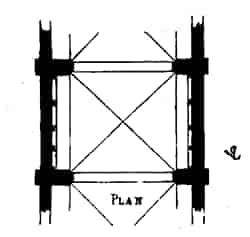

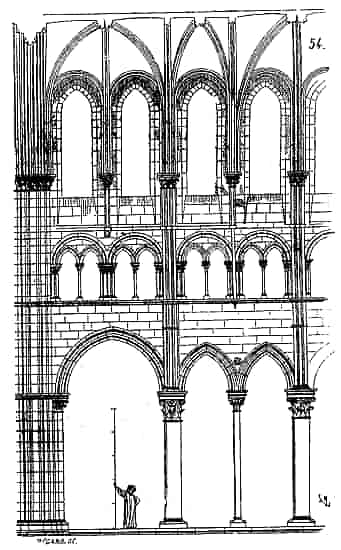

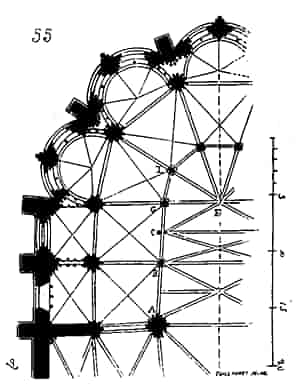

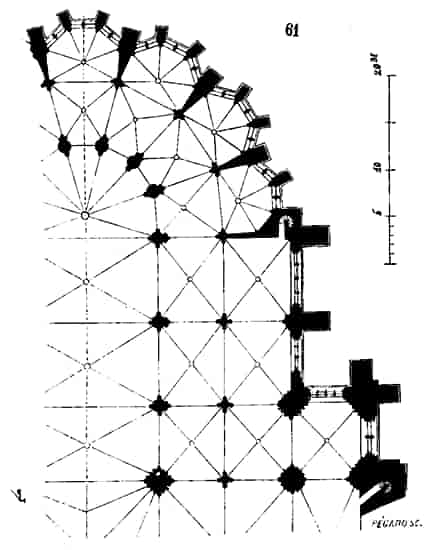

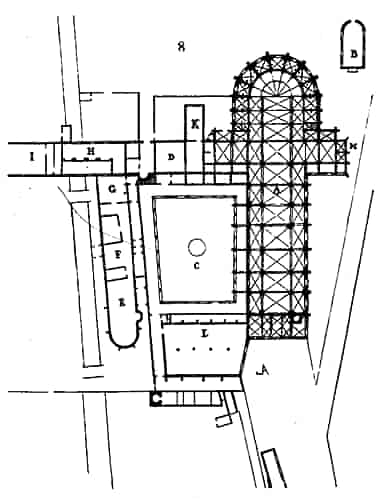

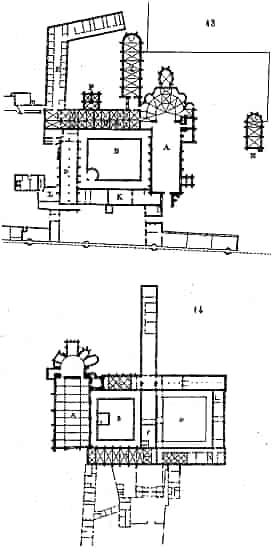

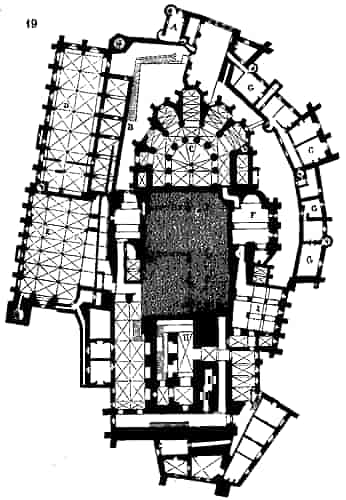

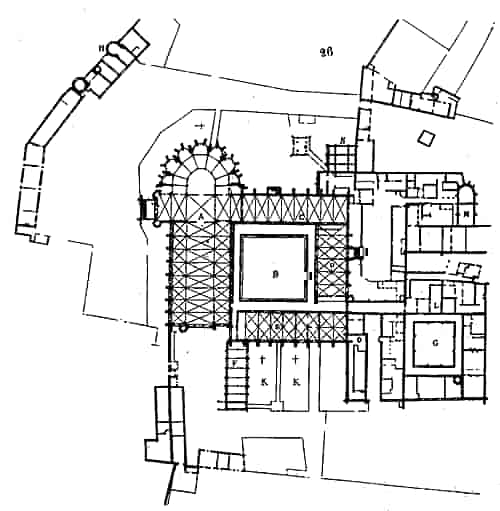

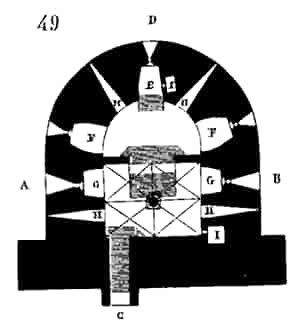

C'est pendant le cours du XIIIe siècle que les chapelles absidales prennent tout leur développement. Les chevets des cathédrales de Reims, d'Amiens (9) et de Beauvais, élevés de 1230 à 1270 nous en ont laissé de remarquables exemples.

C'est pendant le cours du XIIIe siècle que les chapelles absidales prennent tout leur développement. Les chevets des cathédrales de Reims, d'Amiens (9) et de Beauvais, élevés de 1230 à 1270 nous en ont laissé de remarquables exemples.

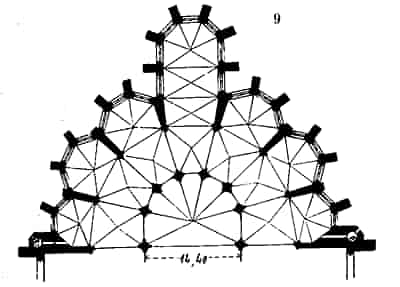

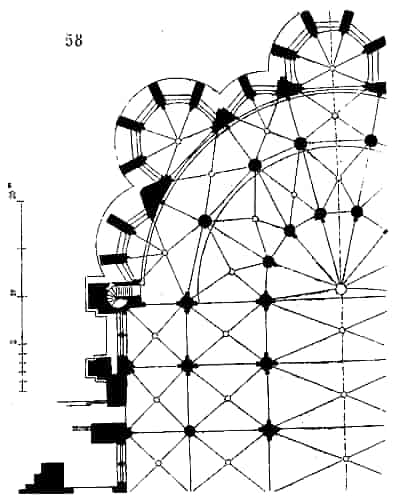

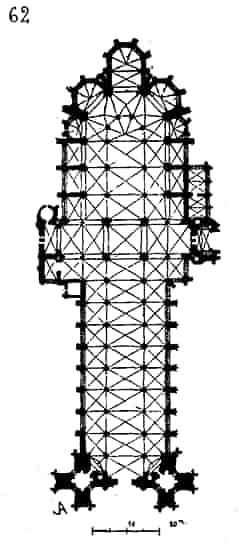

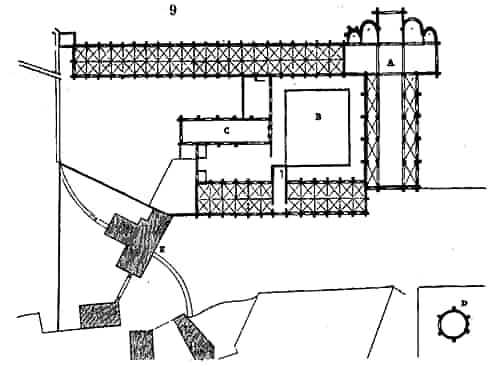

C'est alors que la chapelle absidale, placée dans l'axe de l'église et dédiée à la sainte-Vierge, commence à prendre une importance qui s'accroît pendant le XIVe siècle, comme à Saint-Ouen de Rouen (10), pour former bientôt une petite église annexée au chevet de la grande, comme à la cathédrale de Rouen, et, plus tard, dans presque toutes les églises du XVe siècle.

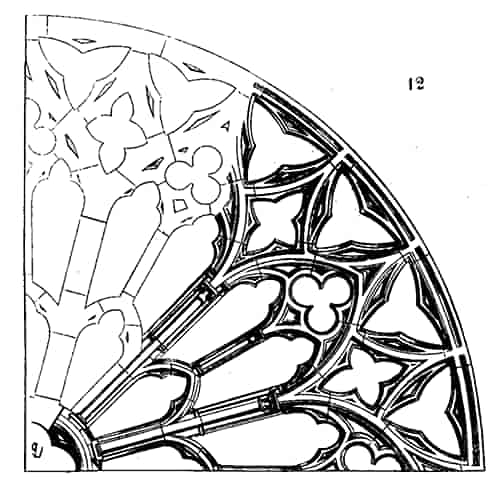

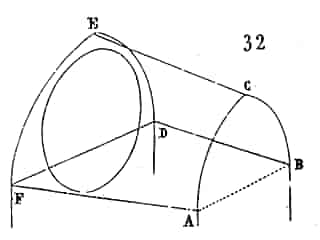

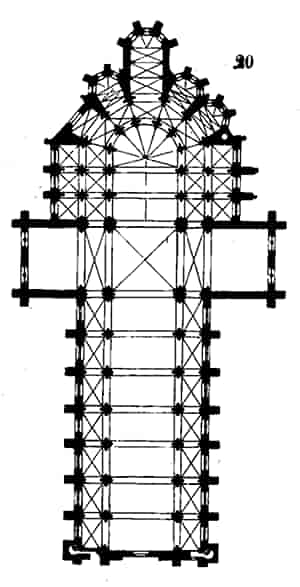

Les constructions des absides et chapelles absidales qui conservent le plan circulaire dans les édifices antérieurs au XIIIe siècle, abandonnent ce parti avec la tradition romane, pour se renfermer dans le plan polygonal plus facile à combiner avec le système des voûtes à nervures alors adopté, et avec l'ouverture des grandes fenêtres à meneaux, lesquelles ne peuvent s'appareiller sur un plan circulaire.

Les constructions des absides et chapelles absidales qui conservent le plan circulaire dans les édifices antérieurs au XIIIe siècle, abandonnent ce parti avec la tradition romane, pour se renfermer dans le plan polygonal plus facile à combiner avec le système des voûtes à nervures alors adopté, et avec l'ouverture des grandes fenêtres à meneaux, lesquelles ne peuvent s'appareiller sur un plan circulaire.

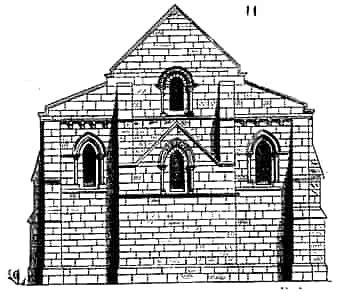

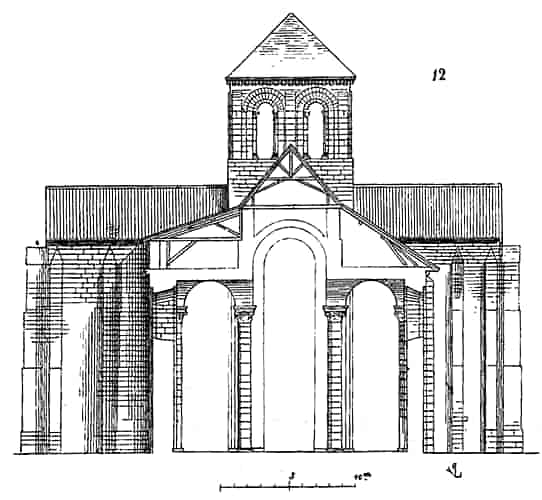

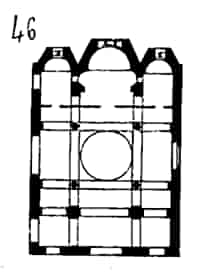

En France, les absides carrées ne se rencontrent guère que dans des édifices d'une médiocre importance. Toutefois, nous avons cité la cathédrale de Laon et l'église de Dol, qui sont terminées par des absides carrées et un grand fenestrage comme la plupart des églises anglaises.

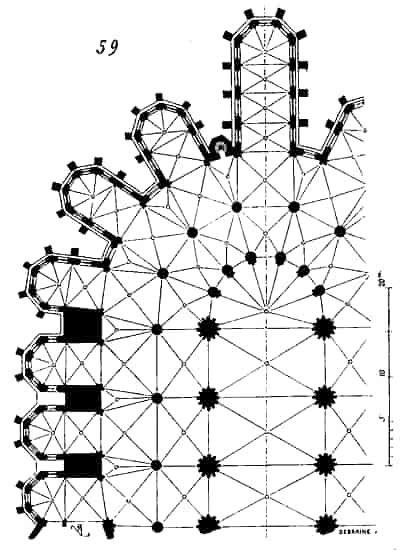

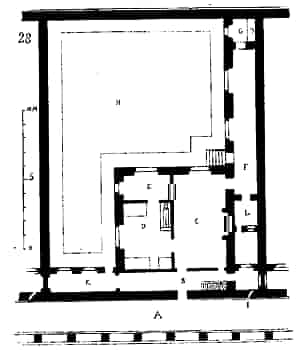

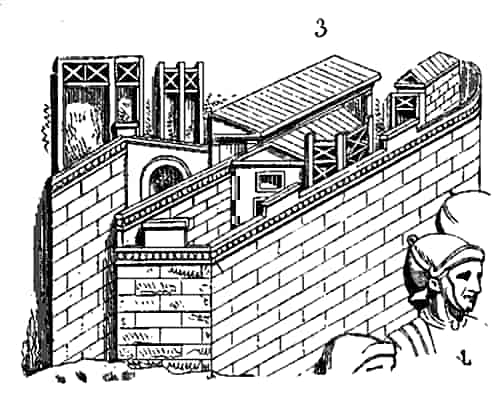

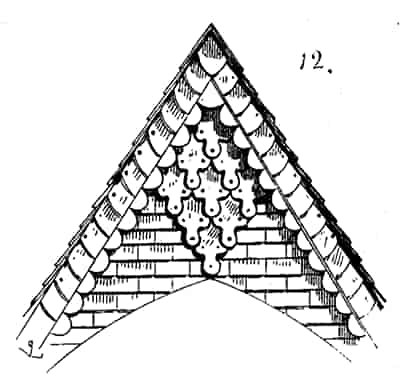

Ce mode de clore le chevet des églises est surtout convenable pour des édifices construits avec économie et sur de petites dimensions. Aussi a-t-il été fréquemment employé dans les villages ou petites bourgades, particulièrement dans le nord et la Bourgogne. Nous citerons les absides carrées des églises de Montréal (Yonne), XIIe siècle; de Vernouillet (11), XIIIe siècle, de Gassicourt, XIVe siècle, près Mantes; de Tour (12), fin du XIVe siècle, près Bayeux; de Clamecy, XIIIe siècle, circonscrite par le bas-côté.

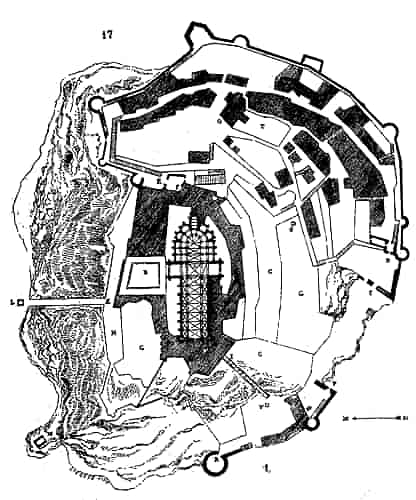

Nous mentionnerons aussi les églises à absides jumelles; nous en connaissons plusieurs exemples, et, parmi les plus remarquables, l'église de Varen, XIIe siècle (Tarn-et-Garonne) et l'église du Thor, à Toulouse, fin du XIVe (13). Dans les églises de fondation ancienne, c'est toujours sous l'abside que se trouvent placées les cryptes; aussi le sol des absides, autant par suite de cette disposition que par tradition, se trouve-t-il élevé de quelques marches au-dessus du sol de la nef et du transept. Les églises de Saint-Denis en France et de Saint-Benoît-sur-Loire, présentent des exemples complets de cryptes réservées sous les absides, et construites de manière à relever le pavé des ronds-points de quinze à vingt marches au-dessus du niveau du transept. (Voy. CRYPTE.)

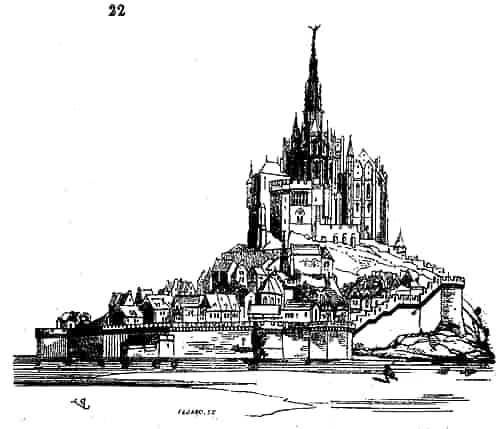

Parmi les absides les plus remarquables et les plus complètes, on peut citer celles des églises d'Ainay à Lyon, de l'Abbaye-aux-Dames à Caen, de Notre-Dame-du-Port à Clermont, de Saint-Sernin à Toulouse, XIe et XIIe siècles; de Brioude, de Fontgombaud, des cathédrales de Paris, de Reims, d'Amiens, de Bourges, d'Auxerre, de Chartres, de Beauvais, de Séez; des églises de Pontigny, de Vézelay, de Semur en Auxois, XIIe et XIIIe siècles; des cathédrales de Limoges, de Narbonne, d'Alby; des églises de Saint-Ouen de Rouen, XIVe siècle; de la cathédrale de Toulouse, de l'église du Mont-Saint-Michel-en-mer, XVe siècle; des églises de Saint-Pierre de Caen, de Saint-Eustache de Paris, de Brou, XVIe. Généralement les absides sont les parties les plus anciennes des édifices religieux: 1° parce que c'est par là que la construction des églises a été commencée; 2° parce qu'étant le lieu saint, celui où s'exerce le culte, on a toujours dû hésiter à modifier des dispositions traditionnelles; 3° parce que par la nature même de la construction, cette partie des monuments religieux du moyen âge est la plus solide, celle qui résiste le mieux aux poussées des voûtes, aux incendies, et qui se trouve dans notre climat, tournée vers la meilleure exposition.

Il est cependant des exceptions à cette règle, mais elles sont assez rares, et elles ont été motivées par des accidents particuliers, ou parce que des sanctuaires anciens ayant été conservés pendant que l'on reconstruisait les nefs, on a dû après que celles-ci étaient élevées, rebâtir les absides pour les remettre en harmonie avec les nouvelles dispositions.

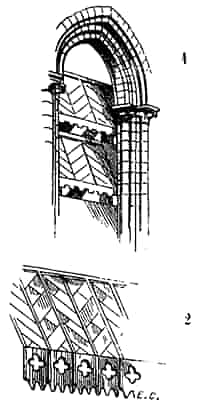

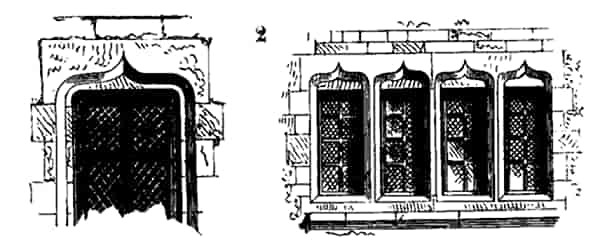

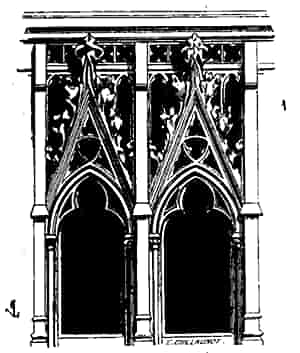

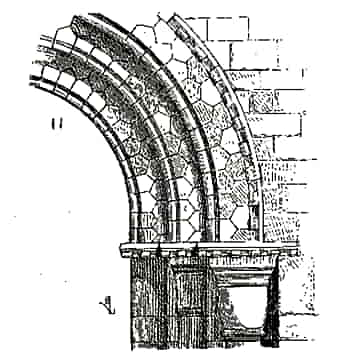

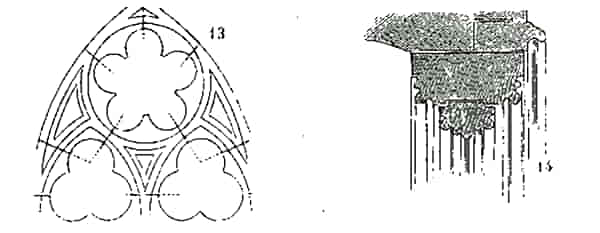

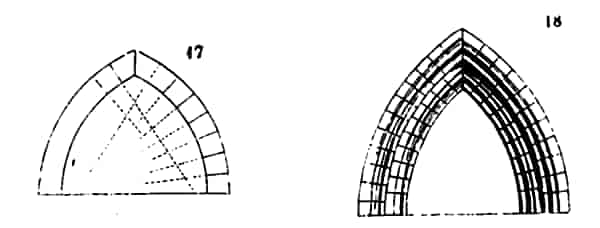

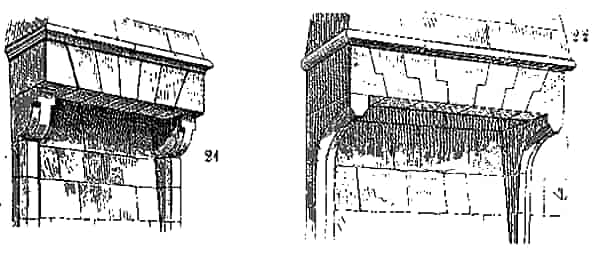

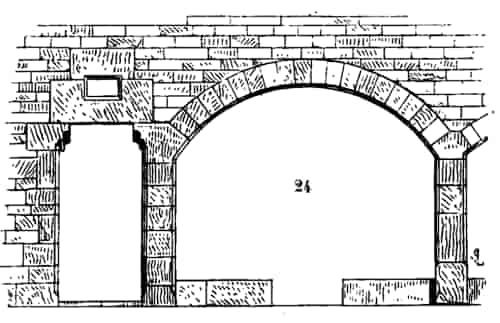

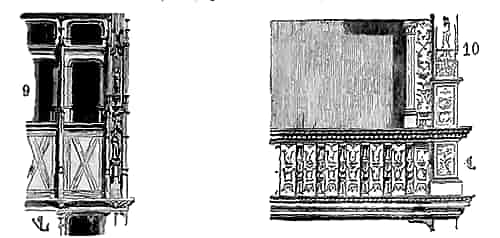

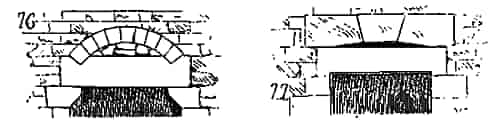

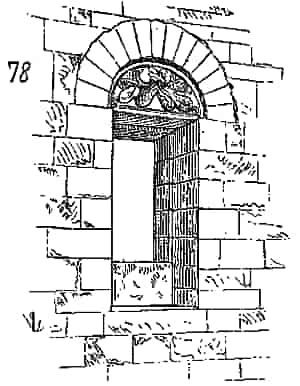

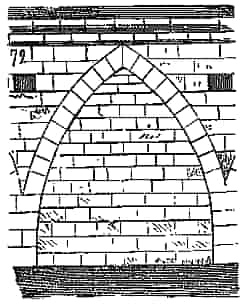

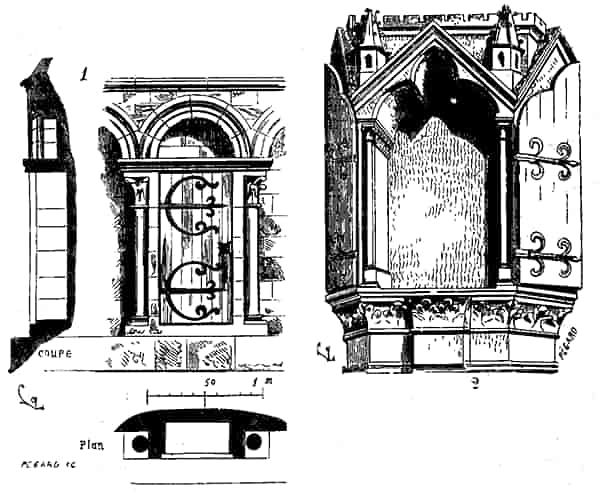

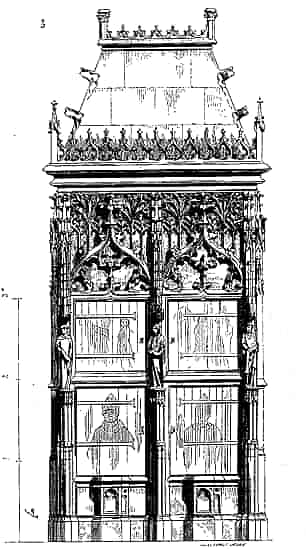

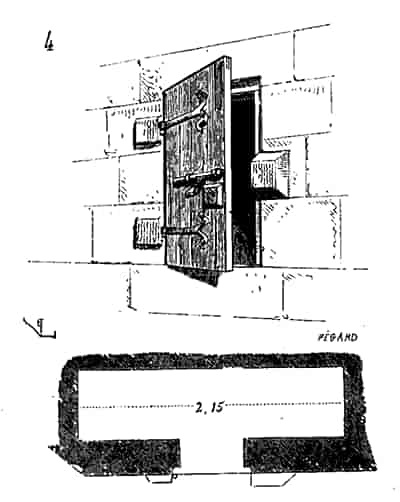

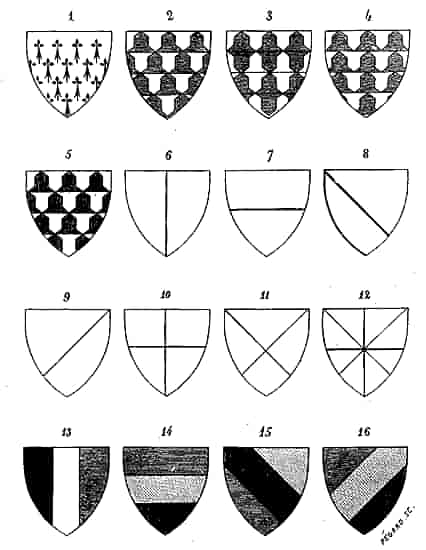

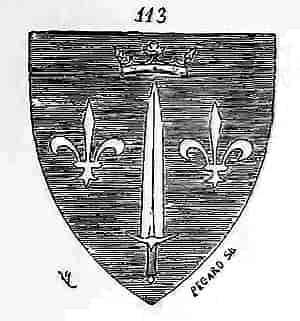

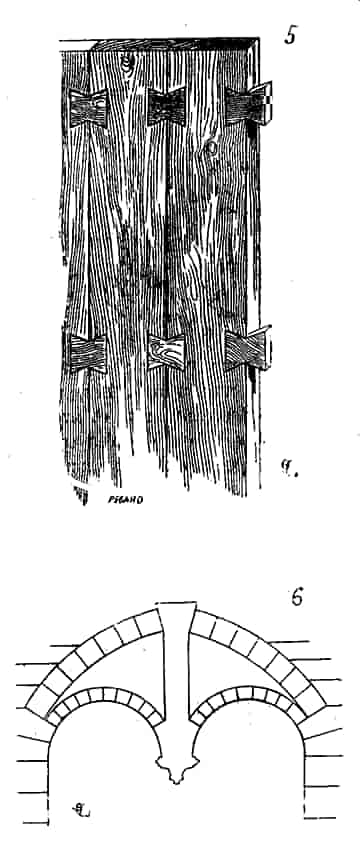

ACCOLADE, s. f. On donne ce nom à certaines courbes qui couronnent les linteaux des portes et fenêtres, particulièrement dans l'architecture civile. Ce n'est guère que vers la fin du XIVe siècle que l'on commence à employer ces formes engendrées par des arcs de cercle, et qui semblent uniquement destinées à orner les faces extérieures des linteaux. Les accolades sont, à leur origine, à peine apparentes (1); plus tard, elles se dégagent, sont plus accentuées (2); puis, au commencement du XVIe siècle, prennent une grande importance (3), et accompagnent presque toujours les couronnements des portes, les arcatures, décorent les sommets des lucarnes de pierre, se retrouvent dans les plus menus détails des galeries, des balustrades, des pinacles, des clochetons. Cette courbe se trouve appliquée indifféremment aux linteaux de pierre ou de bois, dans l'architecture domestique.

ACCOLADE, s. f. On donne ce nom à certaines courbes qui couronnent les linteaux des portes et fenêtres, particulièrement dans l'architecture civile. Ce n'est guère que vers la fin du XIVe siècle que l'on commence à employer ces formes engendrées par des arcs de cercle, et qui semblent uniquement destinées à orner les faces extérieures des linteaux. Les accolades sont, à leur origine, à peine apparentes (1); plus tard, elles se dégagent, sont plus accentuées (2); puis, au commencement du XVIe siècle, prennent une grande importance (3), et accompagnent presque toujours les couronnements des portes, les arcatures, décorent les sommets des lucarnes de pierre, se retrouvent dans les plus menus détails des galeries, des balustrades, des pinacles, des clochetons. Cette courbe se trouve appliquée indifféremment aux linteaux de pierre ou de bois, dans l'architecture domestique.

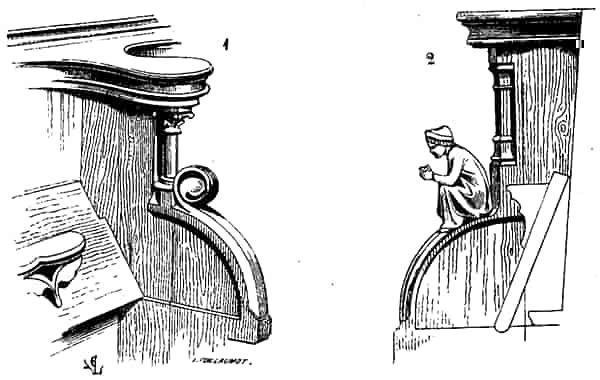

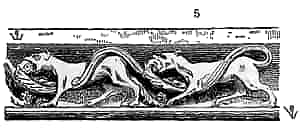

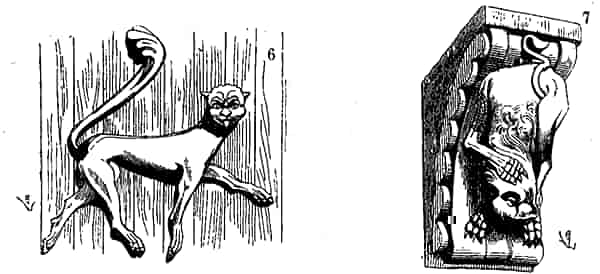

ACCOUDOIR, s. m. C'est le nom que l'on donne à la séparation des stalles, et qui permet aux personnes assises de s'accouder lorsque les miséricordes sont relevées. (Voy. STALLES.) Les accoudoirs des stalles sont toujours élargis à leur extrémité en forme de spatule pour permettre aux personnes assises dans deux stalles voisines de s'accouder sans se gêner réciproquement (1). Les accoudoirs sont souvent supportés, soit par des animaux, des têtes, des figures ou par des colonnettes (2). On voit encore de beaux accoudoirs dans les stalles de la cathédrale de Poitiers, des églises de Notre-Dame-de-la-Roche, de Saulieu, XIIIe siècle; dans celles des églises de Bamberg, d'Anellau, de l'abbaye de Chaise-Dieu, de Saint-Géréon de Cologne, XIVe siècle; de Flavigny, de Gassicourt, de Simorre, XVe siècle; des cathédrales d'Alby, d'Auch, d'Amiens, des églises de Saint-Bertrand de Comminges, de Montréal (Yonne), de Saint-Denis en France, provenant du château de Gaillon, XVIe siècle.

AGRAFE, s. f. C'est un morceau de fer ou de bronze qui sert à relier ensemble deux pierres. (Voy. CRAMPON.)

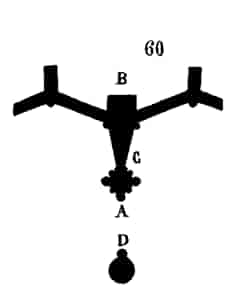

AIGUILLE, s. f. On donne souvent ce nom à la terminaison pyramidale d'un clocher ou d'un clocheton, lorsqu'elle est fort aiguë; on désigne aussi par aiguille l'extrémité du poinçon d'une charpente qui perce le comble et se décore d'ornements de plomb. (Voy. FLÈCHE, POINÇON.)

ALBATRE s. m. Cette matière a été fréquemment employée dans le moyen âge, du milieu du XIIIe siècle au XVIe, pour faire des statues de tombeaux et souvent même les bas-reliefs décorant ces tombeaux, des ornements découpés se détachant sur du marbre noir (1), et des retables, vers la fin du XVe siècle. L'exemple que nous donnons ici provient des magasins de Saint-Denis. Il existe, dans la cathédrale de Narbonne, une statue de la sainte Vierge, plus grande que nature, en albâtre oriental, du XIVe siècle, qui est un véritable chef-d'oeuvre. Les belles statues d'albâtre de cette époque, en France, ne sont pas rares; malheureusement cette matière ne résiste pas à l'humidité. Au Louvre, dans le Musée des monuments français, dans l'église de Saint-Denis, on rencontre de belles statues d'albâtre provenant de tombeaux. Les artistes du moyen âge polissaient toujours l'albâtre lorsqu'ils l'employaient pour la statuaire, mais à des degrés différents. Ainsi, souvent les nus sont laissés à peu près mats et les draperies polies, quelquefois c'est le contraire qui a lieu. Souvent aussi on dorait et on peignait la statuaire en albâtre, par parties, en laissant aux nus la couleur naturelle. Le Musée de Toulouse renferme de belles statues d'albâtre arrachées à des tombeaux; il en a une surtout d'un archevêque de Narbonne, en albâtre gris, de la fin du XIVe siècle, qui est d'une grande beauté; la table sur laquelle repose cette figure était incrustée d'ornements de métal, probablement de cuivre doré, dont on ne trouve que les attaches. (Voy. TOMBES, STATUES.)

ALBATRE s. m. Cette matière a été fréquemment employée dans le moyen âge, du milieu du XIIIe siècle au XVIe, pour faire des statues de tombeaux et souvent même les bas-reliefs décorant ces tombeaux, des ornements découpés se détachant sur du marbre noir (1), et des retables, vers la fin du XVe siècle. L'exemple que nous donnons ici provient des magasins de Saint-Denis. Il existe, dans la cathédrale de Narbonne, une statue de la sainte Vierge, plus grande que nature, en albâtre oriental, du XIVe siècle, qui est un véritable chef-d'oeuvre. Les belles statues d'albâtre de cette époque, en France, ne sont pas rares; malheureusement cette matière ne résiste pas à l'humidité. Au Louvre, dans le Musée des monuments français, dans l'église de Saint-Denis, on rencontre de belles statues d'albâtre provenant de tombeaux. Les artistes du moyen âge polissaient toujours l'albâtre lorsqu'ils l'employaient pour la statuaire, mais à des degrés différents. Ainsi, souvent les nus sont laissés à peu près mats et les draperies polies, quelquefois c'est le contraire qui a lieu. Souvent aussi on dorait et on peignait la statuaire en albâtre, par parties, en laissant aux nus la couleur naturelle. Le Musée de Toulouse renferme de belles statues d'albâtre arrachées à des tombeaux; il en a une surtout d'un archevêque de Narbonne, en albâtre gris, de la fin du XIVe siècle, qui est d'une grande beauté; la table sur laquelle repose cette figure était incrustée d'ornements de métal, probablement de cuivre doré, dont on ne trouve que les attaches. (Voy. TOMBES, STATUES.)

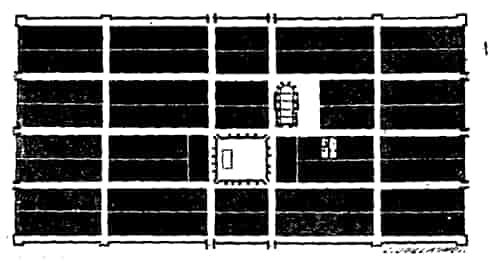

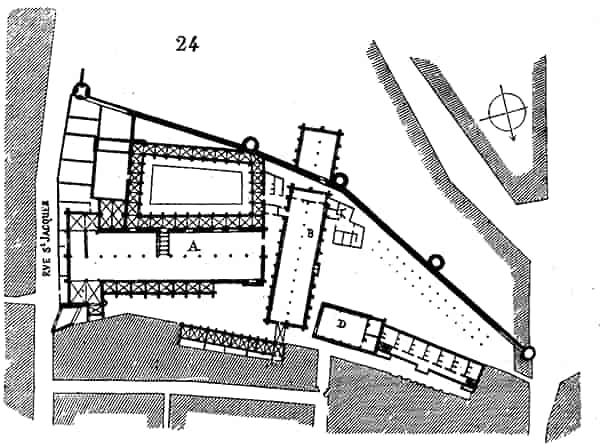

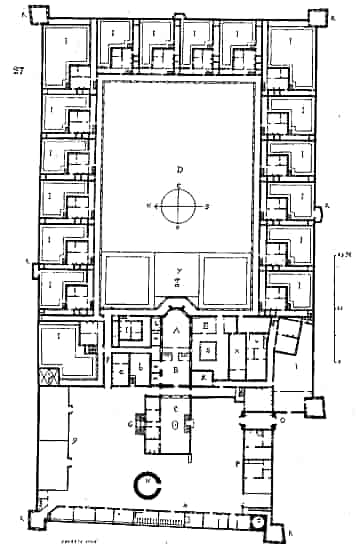

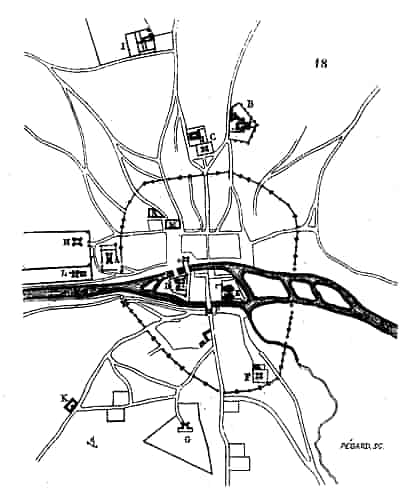

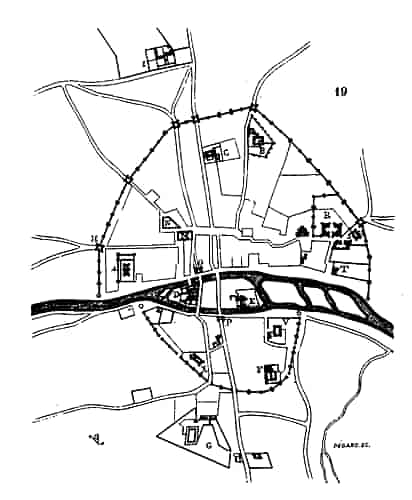

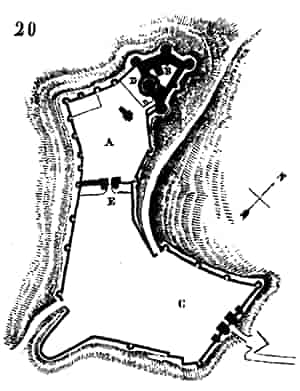

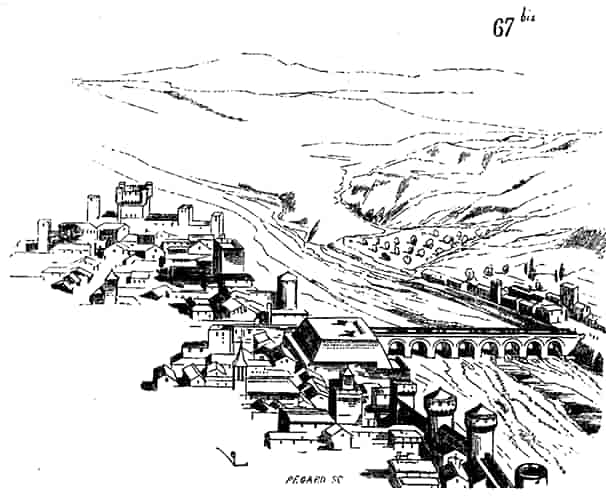

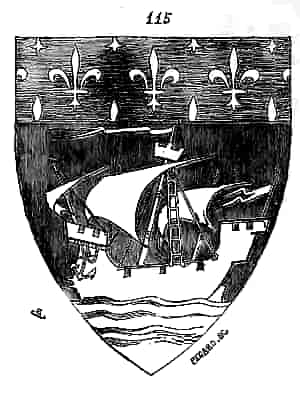

ALIGNEMENT, s. m. De ce que la plupart des villes du moyen âge se sont élevées successivement sur des cités romaines ou sur les villages gaulois, au milieu des ruines ou à l'entour de mauvaises cabanes, on en a conclu, un peu légèrement, que l'édilité au moyen âge n'avait aucune idée de ce que nous appelons aujourd'hui les alignements des rues d'une ville, que chacun pouvait bâtir à sa fantaisie en laissant devant sa maison l'espace juste nécessaire à la circulation. Il n'en est rien. Il existe, en France, un assez grand nombre de villes fondées d'un jet pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles, qui sont parfaitement alignées, comme le sont les villes de l'Amérique du nord, bâties par les émigrants européens.

Le pouvoir féodal n'avait pas à sa disposition les lois d'expropriation pour cause d'utilité publique; et quand, par suite de l'agglomération successive des maisons, une ville se trouvait mal alignée, ou plutôt ne l'était pas du tout, il fallait bien en prendre son parti; car si tout le monde souffrait de l'étroitesse des rues, et de leur irrégularité, personne n'était disposé, pas plus qu'aujourd'hui, à démolir sa maison bénévolement, à céder un pouce de terrain pour élargir la voie publique ou rectifier un alignement. Le représentant suprême du pouvoir féodal, le roi, à moins de procéder à l'alignement d'une vieille cité par voie d'incendie, comme Néron à Rome, ce qui n'eût pas été du goût des bourgeois, n'avait aucun moyen de faire élargir et rectifier les rues de ses bonnes villes.

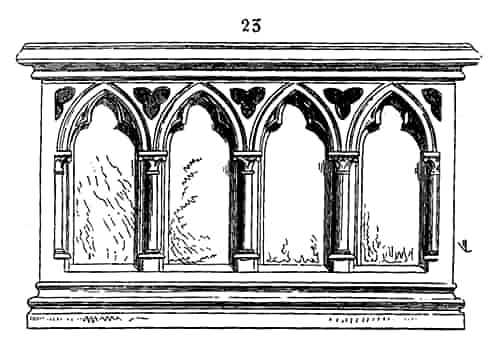

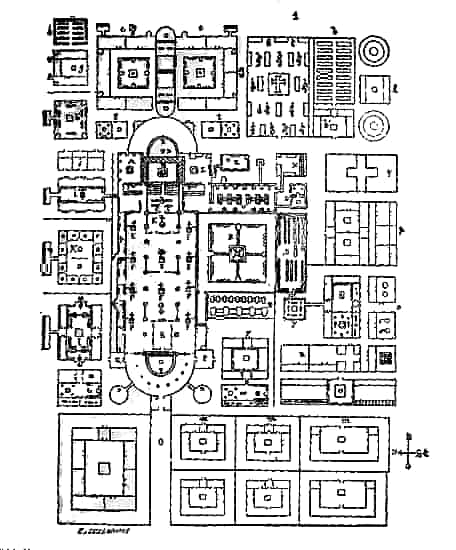

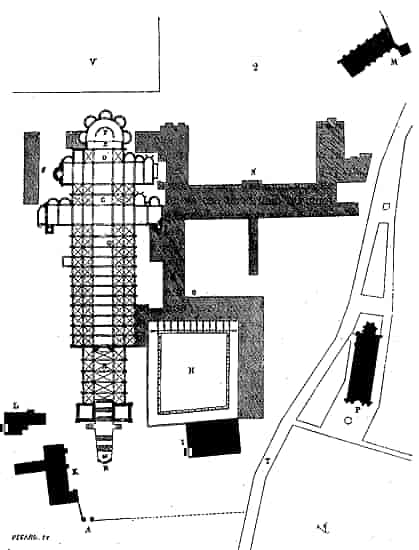

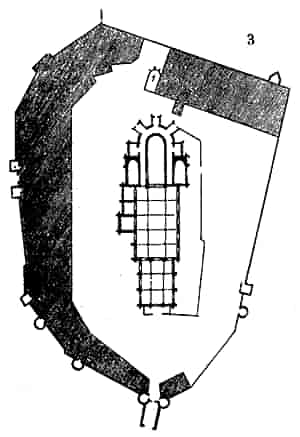

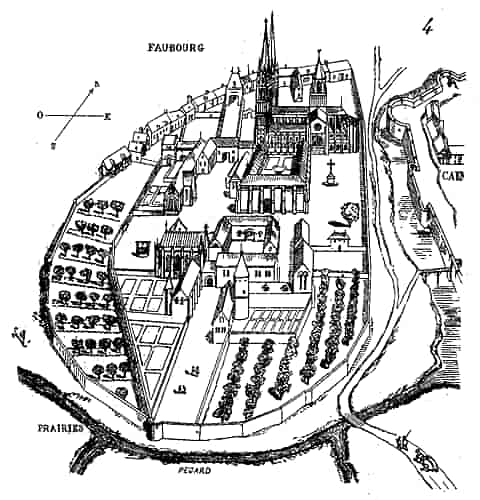

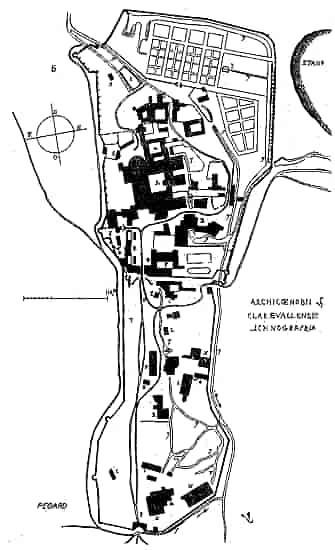

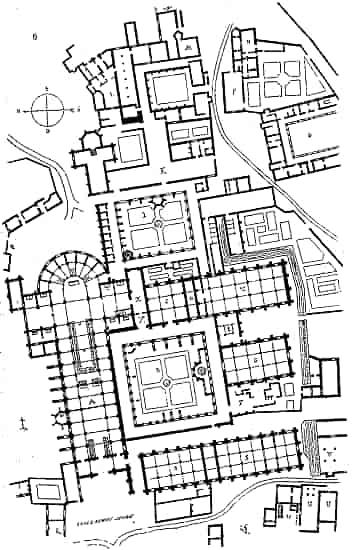

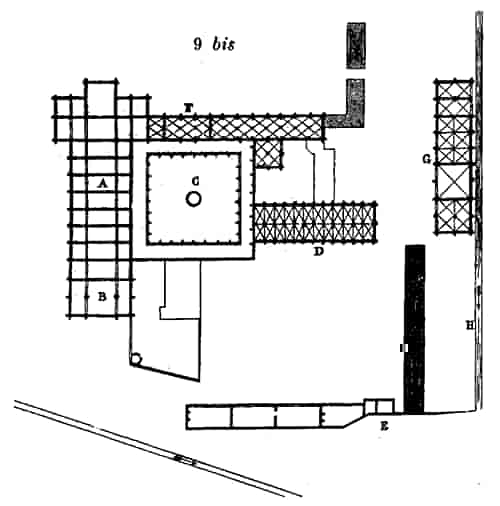

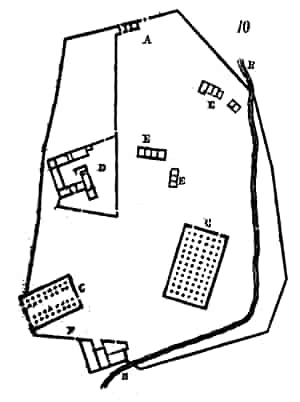

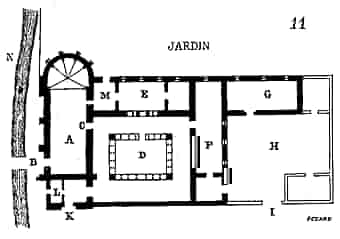

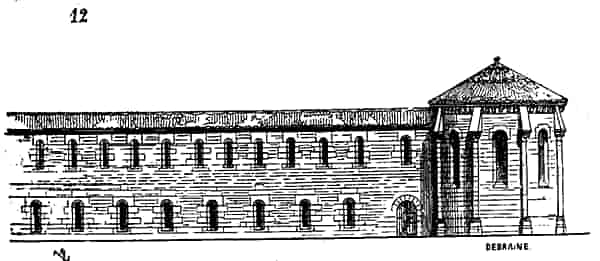

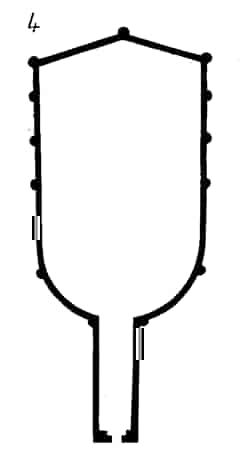

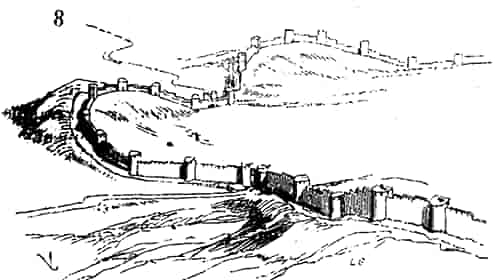

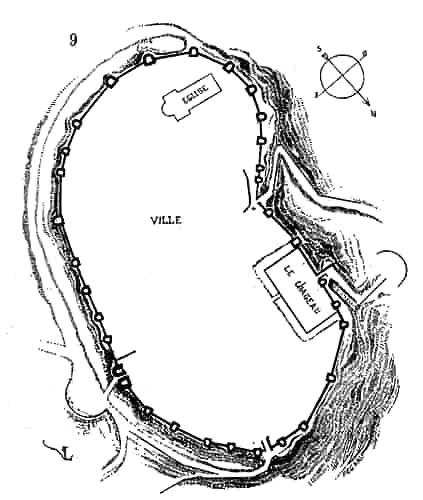

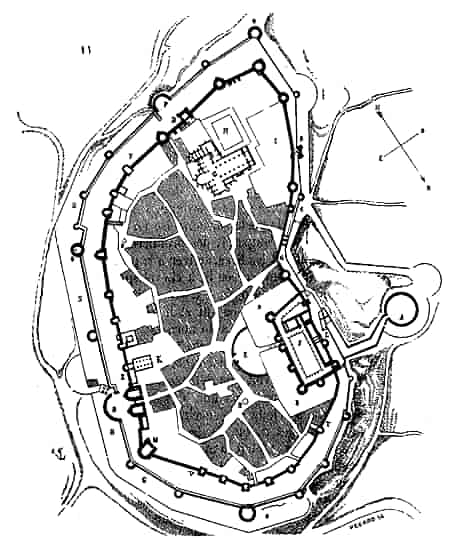

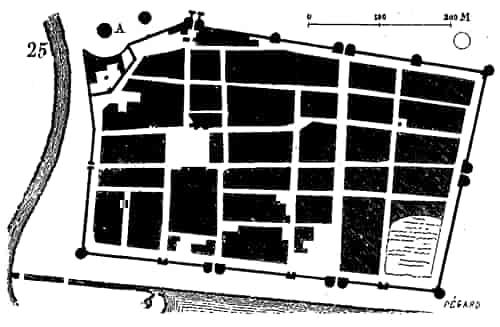

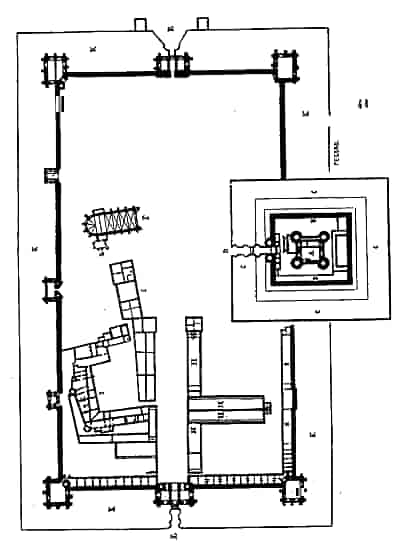

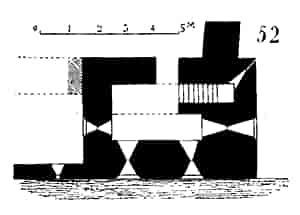

Philippe Auguste, en se mettant à l'une des fenêtres de son Louvre, par une de ces belles matinées de printemps où le soleil attire à lui toute l'humidité du sol, eut, dit-on, son odorat tellement offensé par la puanteur qui s'exhalait des rues de Paris, qu'il résolut de les empierrer pour faciliter l'écoulement des eaux. De son temps, en effet, on commença à paver les voies publiques; il pouvait faire paver des rues qui se trouvaient sur son domaine, mais il n'eût pu, même à prix d'argent, faire reculer la façade de la plus médiocre maison de sa capitale, sans le consentement du propriétaire. Il ne faut donc pas trop taxer nos aïeux d'instincts désordonnés, mais tenir compte des moeurs et des habitudes de leur temps, de leur respect pour ce qui existait, avant de les blâmer. Ce n'était pas par goût qu'ils vivaient au milieu de rues tortueuses et mal nivelées, car lorsqu'ils bâtissaient une ville neuve, ils savaient parfaitement la percer, la garnir de remparts réguliers, d'édifices publics, y réserver des places avec portiques, y élever des fontaines et des aqueducs. Nous pourrons citer comme exemples les villes d'Aigues-Mortes, la ville neuve de Carcassonne, Villeneuve-le-Roy, Villeneuve l'Archevêque en Champagne, la ville de Montpazier en Périgord, dont nous donnons le plan (1); la ville de Sainte-Foy (Gironde). Toutes villes bâties pendant le XIIIe siècle.

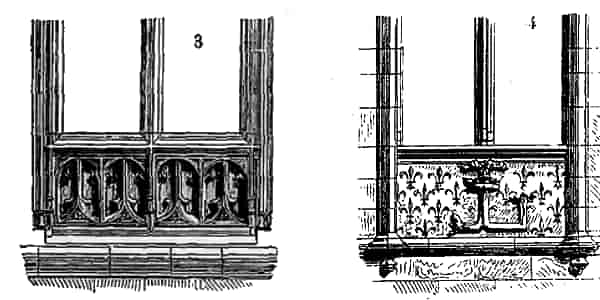

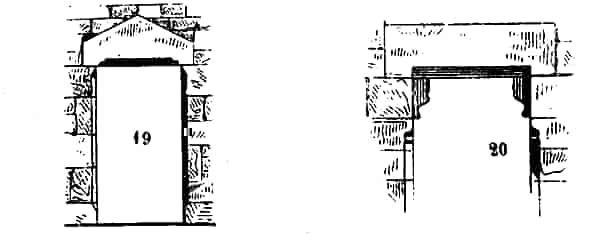

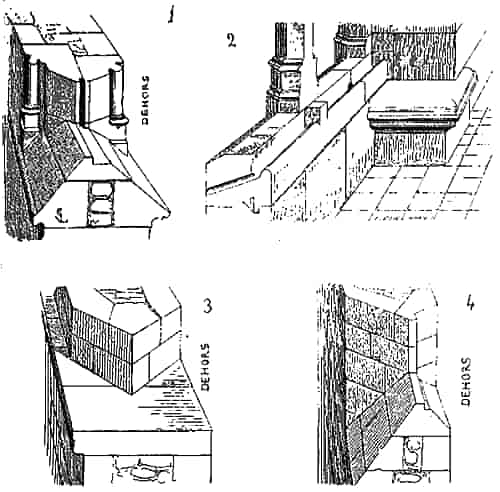

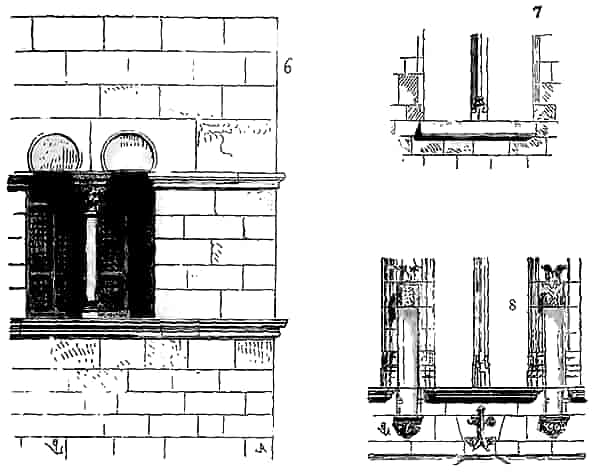

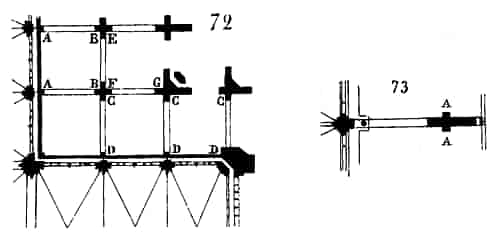

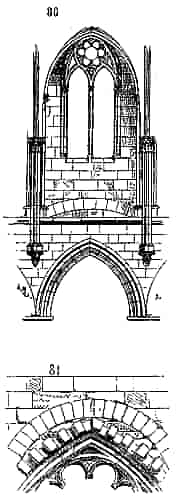

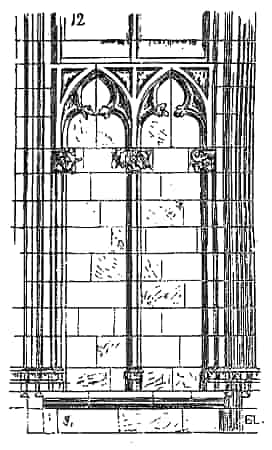

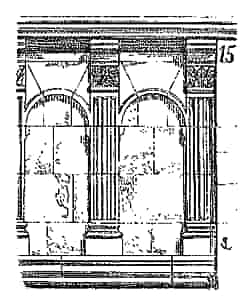

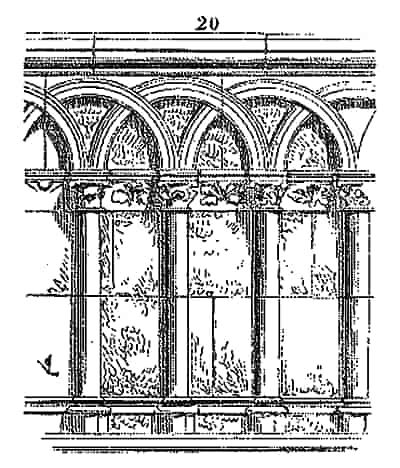

ALLÈGE, s.m. Mur mince servant d'appui aux fenêtres, n'ayant que l'épaisseur du tableau, et sur lequel portent les colonnettes ou meneaux qui divisent la croisée dans les édifices civils (1). Pendant les XIe, XIIe et XIIIe siècles, les allèges des croisées sont au nu du parement extérieur du mur de face.

Au XIVe siècle, la moulure ou les colonnettes qui servent de pied-droit à la fenêtre et l'encadrent, descendent jusqu'au bandeau posé à hauteur de plancher, et l'allège est renfoncé (2), indiquant bien ainsi qu'il n'est qu'un remplissage ne tenant pas au corps de la construction. Au XVe siècle, l'allège est souvent décoré par des balustrades aveugles, comme on le voit encore dans un grand nombre de maisons de Rouen, à la maison de Jacques Coeur à Bourges (3); au XVIe siècle, d'armoiries, de chiffres, de devises et d'emblèmes, comme à l'ancien hôtel de la cour des comptes de Paris (4), bâti par Louis XII, et dans quelques maisons d'Orléans. La construction de cette partie des fenêtres suit ses transformations. Dans les premiers temps, les assises sont continuées, et l'allège fait corps avec les parements extérieurs; plus tard, lorsque les allèges sont accusés à l'extérieur, ils sont faits d'un seul morceau posé en délit; quelquefois même, le meneau descend jusqu'au bandeau du plancher, et les deux parties de l'allège ne sont que des remplissages, deux dalles posées de champ, parfaitement propres à recevoir de la sculpture.

ÂMES (Les), s. f. La statuaire du moyen âge personnifie fréquemment les âmes. Dans les bas-reliefs représentant le jugement dernier (voy. JUGEMENT DERNIER), dans les bas-reliefs légendaires, les vitraux, dans les tombeaux, les âmes sont représentées par des formes humaines, jeunes, souvent drapées, quelquefois nues. Parmi les figures qui décorent les voussures des portes principales de nos églises, dans le tympan desquelles se trouve placé le jugement dernier, à la droite de Notre-Seigneur, on remarque souvent Abraham portant des groupes d'élus dans le pan de son manteau (1); ce sont de petites figures nues, ayant les bras croisés sur la poitrine ou les mains jointes. Dans le curieux bas-relief qui remplit le fond de l'arcade du tombeau de Dagobert à Saint-Denis (tombeau élevé par saint Louis), on voit représentée, sous la forme d'un personnage nu, ayant le front ceint d'une couronne, l'âme de Dagobert soumise à diverses épreuves avant d'être admise au ciel.

ÂMES (Les), s. f. La statuaire du moyen âge personnifie fréquemment les âmes. Dans les bas-reliefs représentant le jugement dernier (voy. JUGEMENT DERNIER), dans les bas-reliefs légendaires, les vitraux, dans les tombeaux, les âmes sont représentées par des formes humaines, jeunes, souvent drapées, quelquefois nues. Parmi les figures qui décorent les voussures des portes principales de nos églises, dans le tympan desquelles se trouve placé le jugement dernier, à la droite de Notre-Seigneur, on remarque souvent Abraham portant des groupes d'élus dans le pan de son manteau (1); ce sont de petites figures nues, ayant les bras croisés sur la poitrine ou les mains jointes. Dans le curieux bas-relief qui remplit le fond de l'arcade du tombeau de Dagobert à Saint-Denis (tombeau élevé par saint Louis), on voit représentée, sous la forme d'un personnage nu, ayant le front ceint d'une couronne, l'âme de Dagobert soumise à diverses épreuves avant d'être admise au ciel.

Dans presque tous les bas-reliefs de la mort de la sainte Vierge, sculptés pendant les XIIIe et XIVe siècles, Notre-Seigneur assiste aux derniers moments de sa mère, et porte son âme entre ses bras comme on porte un enfant. Cette âme est représentée alors sous la figure d'une jeune femme drapée et couronnée. Ce charmant sujet, empreint d'une tendresse toute divine, devait inspirer les habiles artistes de cette époque; il est toujours traité avec amour et exécuté avec soin. Nous donnons un bas-relief en bois du XIIIe siècle existant à Strasbourg, et dans lequel ce sujet est habilement rendu (2). On voit, dans la chapelle du Liget (Indre-et-Loire), une peinture du XIIe siècle de la mort de la Vierge; ici l'âme est figurée nue; le Christ la remet entre les bras de deux anges qui descendent du ciel.

Dans les vitraux et les peintures, la possession des âmes des morts est souvent disputée entre les anges et les démons; dans ce cas, l'âme que l'on représente quelquefois sortant de la bouche du mourant est toujours figurée les mains jointes, et sous la figure humaine jeune et sans sexe.

AMORTISSEMENT, s. m. Mot qui s'applique au couronnement d'un édifice, à la partie d'architecture qui termine une façade, une toiture, un pignon, un contre-fort; il est particulièrement employé pour désigner ces groupes, ces frontons contournés décorés de vases, de rocailles, de consoles et de volutes, si fréquemment employés pendant le XVIe siècle dans les parties supérieures des façades des édifices, des portes, des coupoles, des lucarnes.

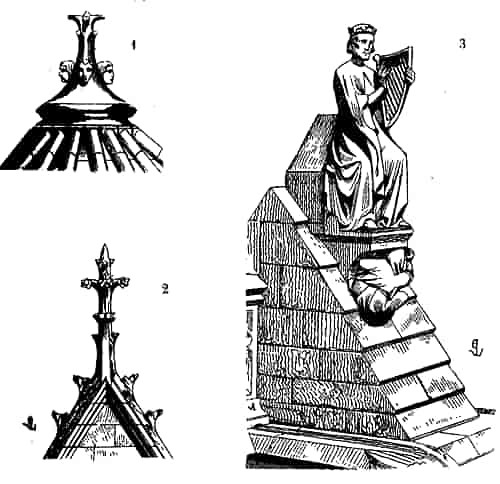

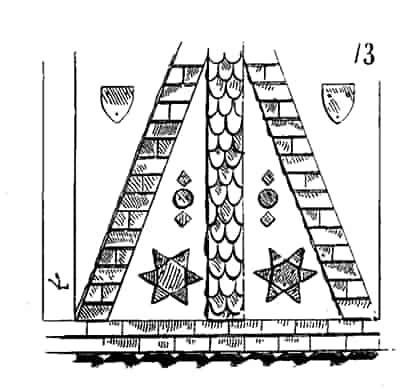

Dans la période qui précède la renaissance, le mot amortissement est également appliquable à certains couronnements ou terminaisons; ainsi, on peut considérer l'extrémité sculptée de la couverture en dallage de l'abside de l'église du Thor (Vaucluse), comme un amortissement (1); de même que certains fleurons qui sont placés à la pointe des pignons pendant les XIIIe (2), XIVe et XVe siècles. Les têtes des contre-forts des chapelles absidales de la cathédrale d'Amiens, XIIIe siècle (3), sont de véritables amortissements.

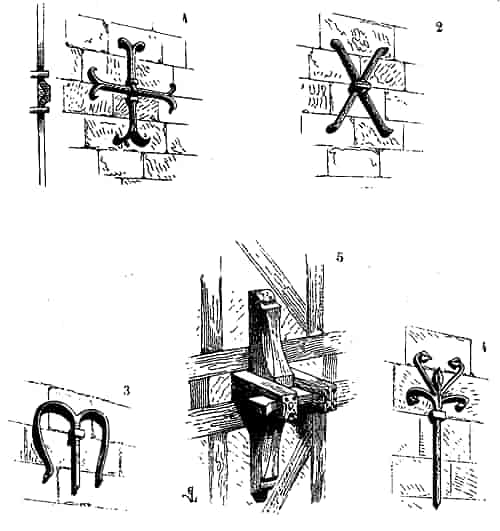

ANCRE, s. f. Pièce de fer placée à l'extrémité d'un chaînage pour maintenir l'écartement des murs. (Voy. CHAÎNAGE.) Les ancres étaient bien rarement employées dans les constructions antérieures au XVe siècle; les crampons scellés dans les pierres, et les rendant solidaires, remplaçaient alors les chaînages. Mais dans les constructions civiles du XVe siècle, on voit souvent des ancres apparentes placées de manière à retenir les parements extérieurs des murs. Ces ancres affectent alors des formes plus ou moins riches, présentant des croix ancrées (1), des croix de Saint-André (2); quelquefois, dans des maisons particulières, des lettres (3), des rinceaux (4).

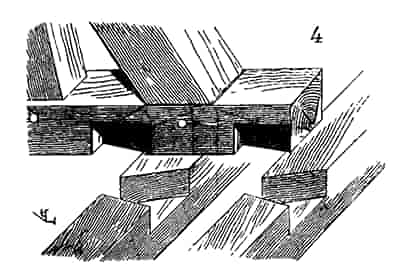

On a aussi employé, dans quelques maisons du XVe siècle, bâties avec économie, des ancres de bois, retenues avec des clefs également de bois (5), et reliant les solives des planchers avec les sablières hautes et basses des pans de bois de face.

ANGE, s. m. Les représentations d'anges ont été fréquemment employées dans les édifices du moyen âge soit religieux, soit civils. Sans parler ici des bas-reliefs, vitraux et peintures, tels que les Jugements Derniers, les Histoires de la sainte Vierge, les Légendes, où ils trouvent naturellement leur place, ils jouent un grand rôle dans la décoration extérieure et intérieure des églises. Les anges se divisent en neuf choeurs et en trois ordres: le premier ordre comprend les Trônes, les Chérubins, les Séraphins; le deuxième: les Dominations, les Vertus, les Puissances; le troisième: les Principautés, les Archanges, les Anges.

La cathédrale de Chartres présente un bel exemple sculpté de la hiérarchie des anges au portail méridional, XIIIe siècle. La porte nord de la cathédrale de Bordeaux donne aussi une série d'anges complète, dans ses voussures. La chapelle de Vincennes en offre une autre du XVe siècle. Comme peinture, il existe dans l'église de Saint-Chef (Isère) une représentation de la hiérarchie des anges qui date du XIIe siècle (voir pour de plus amples détails la savante dissertation de M. Didron dans le Manuel d'Iconographie chrétienne p. 71).

La cathédrale de Chartres présente un bel exemple sculpté de la hiérarchie des anges au portail méridional, XIIIe siècle. La porte nord de la cathédrale de Bordeaux donne aussi une série d'anges complète, dans ses voussures. La chapelle de Vincennes en offre une autre du XVe siècle. Comme peinture, il existe dans l'église de Saint-Chef (Isère) une représentation de la hiérarchie des anges qui date du XIIe siècle (voir pour de plus amples détails la savante dissertation de M. Didron dans le Manuel d'Iconographie chrétienne p. 71).

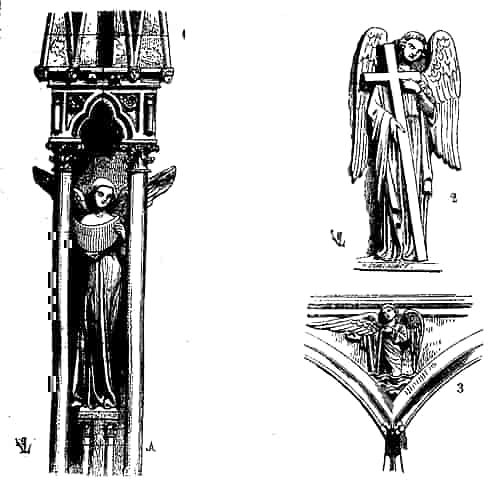

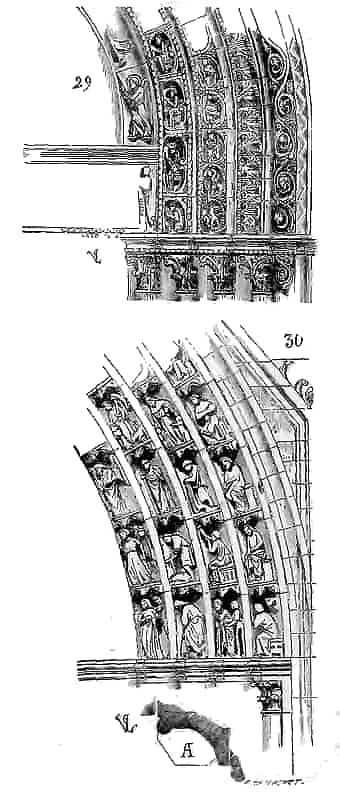

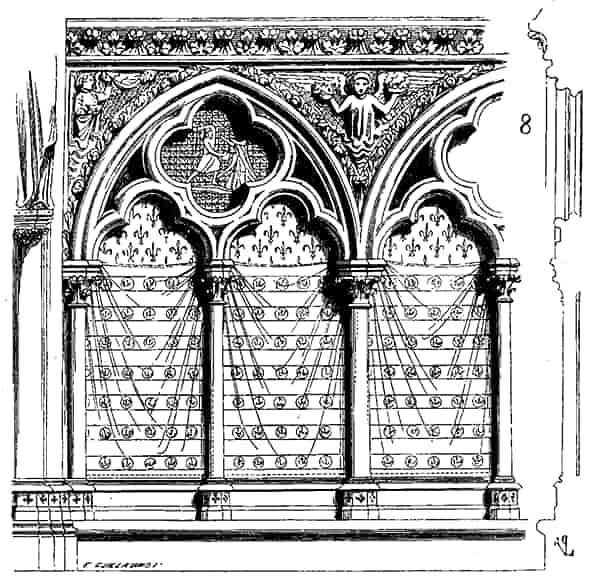

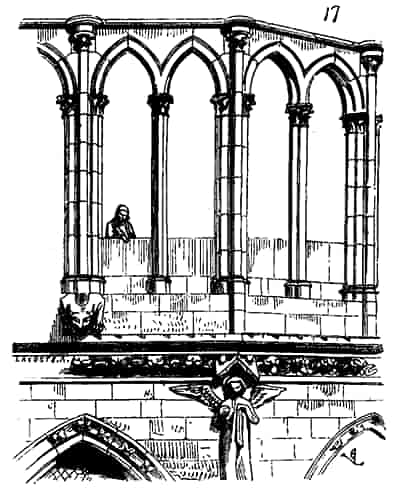

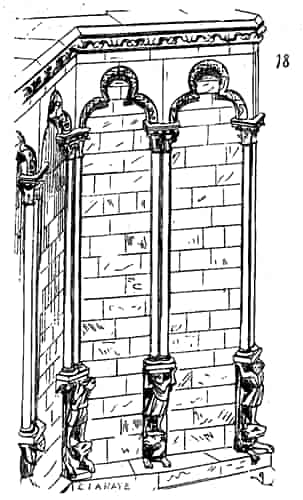

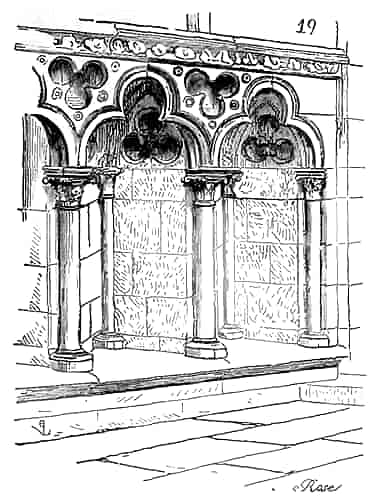

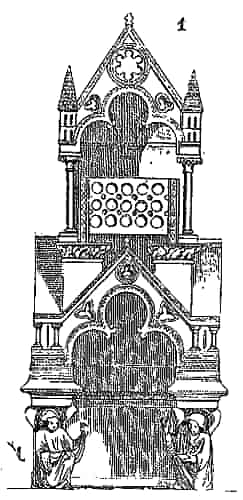

À la cathédrale de Reims, on voit une admirable série de statues d'anges placées dans les grands pinacles des contre-forts (1). Ces anges sont représentés drapés, les ailes ouvertes, nu-pieds, et tenant dans leurs mains le soleil et la lune, les instruments de la Passion de N. S. ou les différents objets nécessaires au sacrifice de la sainte messe. À la porte centrale de la cathédrale de Paris, au-dessus du Jugement Dernier, deux anges de dimensions colossales, placés des deux côtés du Christ triomphant, tiennent les instruments de la Passion. La même disposition se retrouve à la porte nord de la cathédrale de Bordeaux (2); à Chartres, à Amiens (voy. JUGEMENT DERNIER). À la cathédrale de Nevers, des anges sont placés à l'intérieur, dans les tympans du triforium (3). À la Sainte-Chapelle de Paris, des anges occupent une place analogue dans l'arcature inférieure; ils sont peints et dorés, se détachent sur des fonds incrustés de verre bleu avec dessins d'or, et tiennent des couronnes entre les sujets peints représentant des martyrs (4). À la porte centrale de la cathédrale de Paris, bien que la série ne soit pas complète et qu'on ne trouve ni les séraphins ni les chérubins, les deux premières voussures sont occupées par des anges qui sortant à mi-corps de la gorge ménagée dans la moulure, semblent assister à la grande scène du Jugement Dernier, et forment, autour du Christ triomphant, comme une double auréole d'esprits célestes. Cette disposition est unique, et ces figures, dont les poses sont pleines de vérité et de grâce, ont été exécutées avec une perfection inimitable, comme toute la sculpture de cette admirable porte.

À la cathédrale de Reims, on voit une admirable série de statues d'anges placées dans les grands pinacles des contre-forts (1). Ces anges sont représentés drapés, les ailes ouvertes, nu-pieds, et tenant dans leurs mains le soleil et la lune, les instruments de la Passion de N. S. ou les différents objets nécessaires au sacrifice de la sainte messe. À la porte centrale de la cathédrale de Paris, au-dessus du Jugement Dernier, deux anges de dimensions colossales, placés des deux côtés du Christ triomphant, tiennent les instruments de la Passion. La même disposition se retrouve à la porte nord de la cathédrale de Bordeaux (2); à Chartres, à Amiens (voy. JUGEMENT DERNIER). À la cathédrale de Nevers, des anges sont placés à l'intérieur, dans les tympans du triforium (3). À la Sainte-Chapelle de Paris, des anges occupent une place analogue dans l'arcature inférieure; ils sont peints et dorés, se détachent sur des fonds incrustés de verre bleu avec dessins d'or, et tiennent des couronnes entre les sujets peints représentant des martyrs (4). À la porte centrale de la cathédrale de Paris, bien que la série ne soit pas complète et qu'on ne trouve ni les séraphins ni les chérubins, les deux premières voussures sont occupées par des anges qui sortant à mi-corps de la gorge ménagée dans la moulure, semblent assister à la grande scène du Jugement Dernier, et forment, autour du Christ triomphant, comme une double auréole d'esprits célestes. Cette disposition est unique, et ces figures, dont les poses sont pleines de vérité et de grâce, ont été exécutées avec une perfection inimitable, comme toute la sculpture de cette admirable porte.

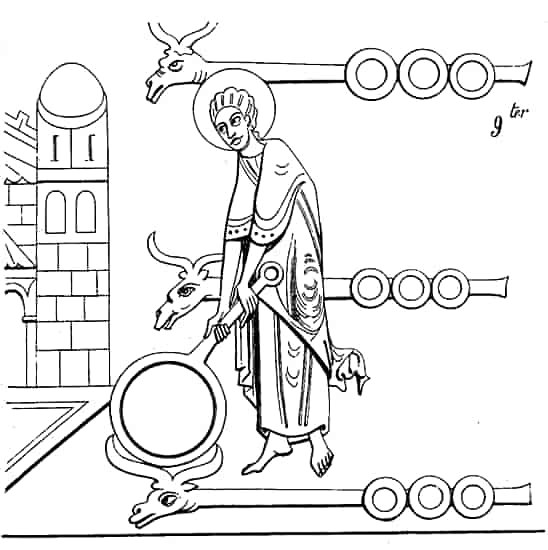

Au Musée de Toulouse, on voit un ange fort beau, du XIIe siècle, en marbre (5), provenant d'une annonciation; il est de grandeur naturelle, tient un sceptre de la main gauche, et ses pieds nus portent sur un dragon dévorant un arbre feuillu; il est nimbé; les manches de sa tunique sont ornées de riches broderies.

Au Musée de Toulouse, on voit un ange fort beau, du XIIe siècle, en marbre (5), provenant d'une annonciation; il est de grandeur naturelle, tient un sceptre de la main gauche, et ses pieds nus portent sur un dragon dévorant un arbre feuillu; il est nimbé; les manches de sa tunique sont ornées de riches broderies.

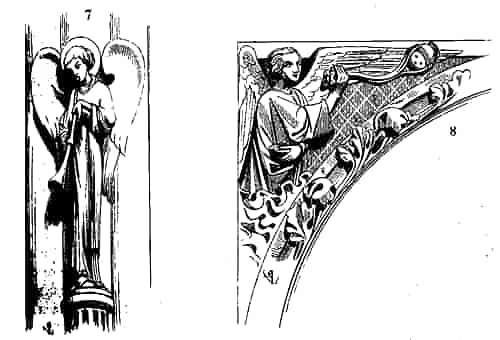

Au-dessus du Christ triomphant de la porte nord de la cathédrale de Bordeaux, XIIIe siècle, on remarque deux anges en pied, tenant le soleil et la lune (6); cette représentation symbolique se trouve généralement employée dans les crucifiements (voy. CRUCIFIEMENT). Dans la cathédrale de Strasbourg, il existe un pilier, dit «Pilier des Anges,» au sommet duquel sont placées des statues d'anges sonnant de la trompette, XIIIe siècle (7). Ces anges sont nimbés.

Sur les amortissements qui terminent les pignons ou gâbles à jour des chapelles du XIVe siècle de l'abside de la cathédrale de Paris, on voyait autrefois une série d'anges jouant de divers instruments de musique; ce motif a été fréquemment employé dans les églises des XIVe et XVe siècles. Les anges sont souvent thuriféraires; dans ce cas, ils sont placés à côté du Christ, de la sainte Vierge, et même quelquefois à côté des saints martyrs. À la Sainte-Chapelle, les demi-tympans de l'arcature basse sont décorés de statues d'anges à mi-corps sortant d'une nuée, et encensant les martyrs peints dans les quatre-feuilles de ces arcatures (8). Presque toujours, de la main gauche, ils tiennent une navette.

La plupart des maître-autels des cathédrales ou principales églises de France étaient encore, il y a un siècle, entourés de colonnes en cuivre, surmontées de statues d'anges également en métal, tenant les instruments de la Passion ou des flambeaux (voy. AUTEL).

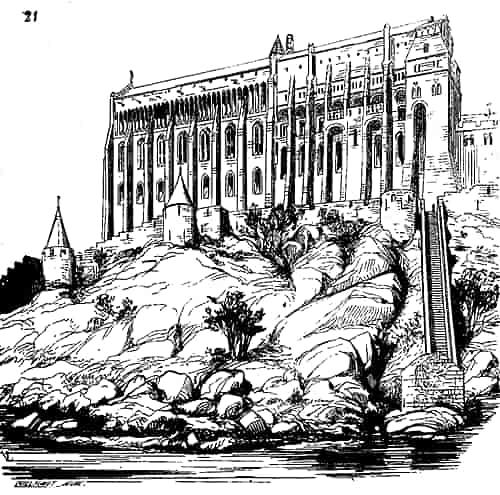

Les sommets des flèches en bois, recouvertes de plomb, ou l'extrémité des croupes des combles des absides, étaient couronnés de figures d'anges en cuivre ou en plomb, qui sonnaient de la trompette, et, par la manière dont leurs ailes étaient disposées, servaient de girouettes. Il existait à Chartres et à la Sainte-Chapelle du Palais, avant les incendies des charpentes, des anges ainsi placés. Des anges sonnant de la trompette sont quelquefois posés aux sommets des pignons, comme à Notre-Dame de Paris; aux angles des clochers, comme à l'église de Saint-Père-sous-Vézelay. À la base de la flèche en pierre de l'église de Semur-en-Auxois, quatre anges tiennent des outres suivant le texte de l'apocalypse (chap. VII): «.... Je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, et qui retenaient les quatre vents du monde....» La flèche centrale de l'église de l'abbaye du Mont-Saint-Michel était couronnée autrefois par une statue colossale de l'archange saint Michel terrassant le démon, qui se voyait de dix lieues en mer.

Les sommets des flèches en bois, recouvertes de plomb, ou l'extrémité des croupes des combles des absides, étaient couronnés de figures d'anges en cuivre ou en plomb, qui sonnaient de la trompette, et, par la manière dont leurs ailes étaient disposées, servaient de girouettes. Il existait à Chartres et à la Sainte-Chapelle du Palais, avant les incendies des charpentes, des anges ainsi placés. Des anges sonnant de la trompette sont quelquefois posés aux sommets des pignons, comme à Notre-Dame de Paris; aux angles des clochers, comme à l'église de Saint-Père-sous-Vézelay. À la base de la flèche en pierre de l'église de Semur-en-Auxois, quatre anges tiennent des outres suivant le texte de l'apocalypse (chap. VII): «.... Je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, et qui retenaient les quatre vents du monde....» La flèche centrale de l'église de l'abbaye du Mont-Saint-Michel était couronnée autrefois par une statue colossale de l'archange saint Michel terrassant le démon, qui se voyait de dix lieues en mer.

Dans les constructions civiles, on a abusé des représentations d'anges pendant les XVe et XVIe siècles. On leur a fait porter des armoiries, des devises; on en a fait des supports, des culs-de-lampe. Dans l'intérieur de la clôture du choeur de la cathédrale d'Alby, qui date du commencement du XVIe siècle, on voit, au-dessus des dossiers des stalles, une suite d'anges tenant des phylactères (9).

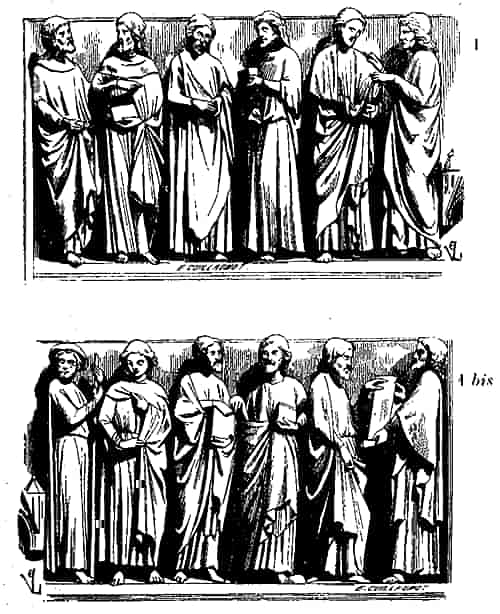

ANIMAUX, s. m. Saint Jean (apocalypse, chap. IV et V) voit dans le ciel entr'ouvert le trône de Dieu entouré de vingt-quatre vieillards vêtus de robes blanches, avec des couronnes d'or sur leurs têtes, des harpes et des vases d'or entre leurs mains; aux quatre angles du trône, sont quatre animaux ayant chacun six ailes et couverts d'yeux devant et derrière: le premier animal est semblable à un lion, le second à un veau, le troisième à un homme, le quatrième à un aigle.

Cette vision mystérieuse fut bien des fois reproduite par la sculpture et la peinture pendant les XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles. Cependant, elle ne le fut qu'avec des modifications importantes.