.

Anmerkungen zur Transkription:

Die Rechtschreibung und Zeichensetzung des Originals wurde weitgehend übernommen, lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Die Originalvorlage ist in Fraktur gedruckt. Davon abweichende, in Antiqua gedruckte Textstellen sind (bis auf römische Ziffern) kursiv dargestellt. Am Ende des Textes befindet sich eine Liste korrigierter Druckfehler.

Charles Perrault

Gänsemütterchens Märchen

Illustriert von

Gustave Doré

Übersetzt und herausgegeben von

Hans Krause

O. C. Recht Verlag / München

Dieses Buch wurde im Auftrage des O. C. Recht Verlages in der Offizin der Mandruck A.-G., München in der Altschwabacher gedruckt. Es wurde eine Vorzugsausgabe von 100 Exemplaren auf Bütten hergestellt. Nr. 1–25 wurden in Ganzleder, Nr. 26–100 in Halbleder gebunden. Drucküberwachung und Ausstattung von

Ferdinand Kramer.

Copyright 1921 by O. C. Recht Verlag / München

Gänsemütterchens

Märchen

Rotkäppchen

Blaubart

Die Fee

Der gestiefelte Kater

Der kleine Däumling

Aschenbrödel

Riquet mit der Locke

Jungfer Eselshaut

Dornröschen

Übersetzung nach der ersten Buchausgabe von 1697.

Rotkäppchen

Es war einmal eine kleine Bauerndirne, die war hübscher, als man jemals eine sah. Ihre Mutter war ganz verliebt in sie und ihre Großmutter noch viel mehr. Diese brave Frau ließ ihr ein rotes Käppchen machen, welches ihr so gut stand, daß man sie überall das »Rotkäppchen« nannte.

Eines Tages, als ihre Mutter Kuchen gebacken hatte, sagte sie zu ihr:

»Geh zu deiner Großmutter und sieh zu, was sie macht, denn man hat mir erzählt, sie sei krank. Nimm ihr einen Kuchen mit und dieses Töpfchen mit Butter!«

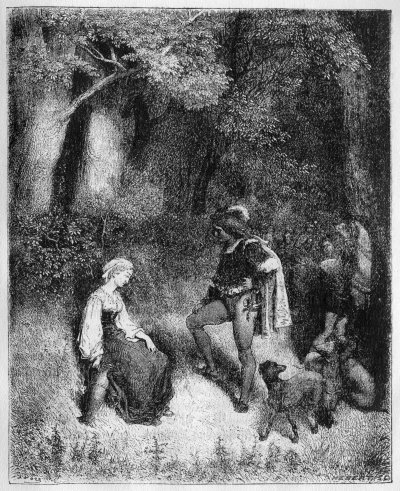

Rotkäppchen machte sich gleich auf, um zu ihrer Großmutter zu gehen, die in einem anderen Dorfe wohnte. Als sie durch einen Wald kam, begegnete ihr der Gevatter Wolf, der große Lust hatte, sie zu fressen; aber er wagte es nicht wegen der Holzhauer, die in dem Walde waren. Er fragte sie, wohin sie gehe. Das arme Kind, das nicht wußte, wie gefährlich es ist, einen Wolf anzuhören, sagte:

»Ich gehe meine Großmutter besuchen und bringe ihr Kuchen und einen Topf Butter, den ihr meine Mutter schickt.«

»Wohnt sie weit von hier?« fragte der Wolf.

»Oh ja,« antwortete das Rotkäppchen, »noch hinter der Mühle, die Ihr dort in der Ferne seht, in dem ersten Hause des Dorfes.«

»Wohlan,« sagte der Wolf, »ich will sie auch besuchen; ich gehe auf diesem Wege hin und du dort auf jenem, wir wollen sehen, wer zuerst da ist.«

Der Wolf lief so schnell er konnte und schlug den kürzeren Weg ein, und das kleine Mädchen ging den weiteren Weg; fröhlich pflückte sie Haselnüsse, lief den Schmetterlingen nach und machte Sträuße aus den Blümlein, die sie fand. Es dauerte nicht lange, da war der Wolf an Großmutter Haus angelangt, und er pochte an die Tür: Bum! Bum!

»Wer ist da?«

»Euer Enkelchen ist es, das Rotkäppchen,« sagte der Wolf, indem er seine Stimme verstellte, »ich bringe Euch einen Kuchen und ein Töpfchen mit Butter, das Euch meine Mutter schickt.«

Die gute Großmutter, die krank in ihrem Bette lag, rief ihm zu:

»Zieh den Riegel zurück, dann springt das Schloß auf!«

Der Wolf zog den Riegel zurück, und die Tür öffnete sich. Er stürzte sich auf die gute Frau und verschlang sie im Handumdrehen, denn er hatte länger als drei Tage nichts mehr gefressen.

Dann schloß er die Tür, legte sich in das Bett der Großmutter und wartete auf Rotkäppchen, das bald darauf kam und an die Tür pochte: Bum! Bum!

»Wer ist da?«

Als Rotkäppchen die laute Stimme des Wolfes hörte, bekam es zuerst Angst; aber sie glaubte, die Großmutter sei erkältet, und antwortete:

»Euer Enkelchen ist es, das Rotkäppchen; ich bringe Euch einen Kuchen und ein Töpfchen Butter, das Euch meine Mutter schickt.«

Der Wolf rief ihr zu, indem er seine Stimme etwas dämpfte:

»Zieh den Riegel zurück, dann springt das Schloß auf!«

Rotkäppchen zog den Riegel zurück, und die Tür öffnete sich. Als der Wolf sie eintreten sah, versteckte er sich im Bett unter der Decke und sagte zu ihr:

»Stelle den Kuchen und das Töpfchen mit Butter auf den Backtrog und komme zu mir ins Bett!«

Rotkäppchen zog sich aus und legte sich mit ins Bett. Sie war erstaunt, wie verändert die Großmutter in ihrem Nachtgewand aussah, und fragte sie:

»Großmutter, was hast du für große Arme?«

»Damit ich dich besser umarmen kann, mein Kind.«

»Großmutter, was hast du für große Beine?«

»Damit ich besser laufen kann, mein Kind.«

»Großmutter, was hast du für große Ohren?«

»Damit ich besser hören kann, mein Kind.«

»Großmutter, was hast du für große Augen?«

»Damit ich dich besser sehen kann, mein Kind.«

»Großmutter, was hast du für große Zähne?«

»Damit ich dich besser fressen kann.«

Und nachdem er dies gesagt hatte, stürzte der böse Wolf sich auf das Rotkäppchen und fraß es.

Man kann an diesem Beispiel sehn,

Wie’s allen Mädchen wird ergehn,

Die stets auf fremde Leute hören,

Die sie beschwätzen und betören:

So ist nun mal der Dinge Lauf,

Es kommt der Wolf und frißt sie auf.

Ich meine andere Wölfe als den bösen,

Die Wölfe haben ein ganz anderes Wesen,

Es sind die höflichen, die zahmen,

Sie folgen oft den jungen Damen.

Paß auf, mein Kind, nimm dich in acht!

Das sind die Wölfe schlimmster Art.

Blaubart

Es war einmal ein Mann, der hatte schöne Häuser in der Stadt und auf dem Lande, goldenes und silbernes Tafelgeschirr, Möbel mit kostbaren Stickereien und Karossen, die von oben bis unten vergoldet waren. Aber er hatte einen blauen Bart, und das war sein Unglück. Denn der machte ihn so häßlich und abstoßend, daß alle Frauen und Mädchen vor ihm davonliefen.

Seine Nachbarin, eine vornehme Dame, hatte zwei Töchter, die beide sehr schön waren. Eine von diesen erbat er sich zur Frau und überließ es der Mutter, die Braut zu bestimmen. Aber keine wollte etwas von ihm wissen, jede wollte ihn der anderen überlassen; denn sie konnten sich nicht entschließen, einen Mann mit einem blauen Barte zu heiraten. Sie fürchteten sich auch vor ihm, weil er schon mehrere Frauen gehabt hatte, und weil man nicht wußte, was aus diesen geworden war.

Um sie näher kennen zu lernen, führte Blaubart sie mit ihrer Mutter und drei oder vier ihrer besten Freundinnen sowie mehreren jungen Männern aus der Nachbarschaft auf eines seiner Landhäuser, wo man volle acht Tage blieb. Da machte man Landpartien, ging auf Jagd und Fischerei und vergnügte sich bei Tanzereien, Festlichkeiten und Gelagen; ja man schlief nicht einmal, sondern verbrachte die ganze Nacht mit Späßen und Spielen. Zu guter Letzt kam es so weit, daß die jüngere der Schwestern fand, der Hausherr habe doch keinen allzu blauen Bart und er sei ein sehr netter Mann; und als man in die Stadt zurückgekehrt war, wurde die Hochzeit gefeiert.

Einen Monat später sagte Blaubart zu seiner Frau, er müsse in einer wichtigen Angelegenheit mindestens sechs Wochen lang in die Provinz verreisen, und er bat sie, sich während seiner Abwesenheit gut zu unterhalten: sie solle ihre Freundinnen einladen, sie mit aufs Land nehmen, wenn sie wolle, und vor allem sich nichts abgehen lassen an Speis und Trank.

»Hier,« sagte er dann, »sind die Schlüssel zu den beiden Vorratskammern, hier der vom goldenen und silbernen Tafelgeschirr, das nicht täglich benutzt wird, hier der meiner eisernen Truhe, in der mein Gold und Silber liegt, der meiner Kassetten, in denen meine Papiere sind, und hier der Hauptschlüssel zu allen Zimmern. Aber dieser kleine Schlüssel hier, der führt in das Gemach am Ende der großen Galerie des unteren Stockwerks. Du darfst alle Türen öffnen, überall hingehen, aber dieses kleine Gemach darfst du nicht betreten; ich verbiete es dir aufs strengste. Sollte es dir doch einfallen, diese Tür zu öffnen, so hast du das Schlimmste von meinem Zorne zu erwarten.«

Sie versprach, alles genau zu befolgen, was er ihr befohlen. Hierauf küßte er sie, stieg in seine Karosse und fuhr davon.

Die Nachbarinnen und die guten Freundinnen warteten nicht erst, bis man sie zu der Jungvermählten einlud, denn sie brannten vor Neugierde, alle Reichtümer des Hauses zu sehen. Aber sie hatten nicht gewagt, zu ihr zu kommen, solange der Gatte da war, weil sie sich vor seinem blauen Barte fürchteten. Gleich liefen sie nun durch die Zimmer, die Gemächer und die Kammern, von denen eine schöner war als die andere. Dann stiegen sie hinauf in die Vorratsräume, wo sie nicht genug die vielen schönen Stickereien bewundern konnten, und die Betten, Sofas, Sessel, Tischlein und Tische und die Spiegel, in denen man sich von Kopf bis zu Fuß sehen konnte, und deren Rahmen, teils von Glas, teils von vergoldetem Silber, schöner waren und prächtiger, als man jemals welche sah. Alle waren begeistert und hörten nicht auf, die Freundin in ihrem Glücke zu beneiden. Aber diese wurde nicht froh beim Anblick all der Reichtümer, denn sie konnte es nicht erwarten, das Gemach im unteren Stockwerk zu sehen.

Die Neugierde plagte sie so, daß sie ihre Gäste verließ, ohne sich ihrer Unhöflichkeit bewußt zu werden. Sie lief eine Hintertreppe in solcher Hast hinab, daß sie drei- oder viermal glaubte, den Hals zu brechen. An der Tür des Gemaches hielt sie eine Zeitlang inne und dachte an das Verbot ihres Gemahls; sie überlegte, ob ihr nicht doch aus ihrem Ungehorsam ein Unglück erwachsen könne. Aber die Versuchung war zu stark: sie nahm den kleinen Schlüssel und öffnete zitternd die Tür.

Zuerst sah sie nichts, weil die Fenster geschlossen waren; aber bald bemerkte sie, daß der Fußboden über und über von geronnenem Blute bedeckt war. Darin spiegelten sich die Leichen von mehreren Frauen, die aufgereiht an der Wand hingen. Es waren alle die Frauen, die Blaubart geheiratet und eine nach der anderen abgeschlachtet hatte.

Sie glaubte sterben zu müssen vor Angst, und der Schlüssel, den sie eben aus dem Schlosse gezogen, fiel ihr aus der Hand.

Nachdem sie sich etwas gefaßt hatte, hob sie den Schlüssel auf, schloß die Tür wieder und stieg hinauf in ihr Zimmer, um sich ein wenig zu erholen; aber es gelang ihr nicht, so sehr hatte sie sich erschrocken.

Als sie bemerkte, daß der Schlüssel des Gemaches mit Blut befleckt war, wusch sie ihn zwei- oder dreimal. Aber das Blut ging nicht ab, sie wischte umsonst; selbst mit Sand und Bimsstein rieb sie vergebens: der Schlüssel blieb immer blutig. Denn er war verzaubert und es gab kein Mittel, ihn wieder ganz sauber zu machen. Wenn man das Blut auch auf einer Seite weggebracht hatte, so kehrte es auf der anderen wieder zurück.

Noch an demselben Abend kam Blaubart nach Hause und erzählte, er habe unterwegs durch Briefe die Nachricht erhalten, daß die Angelegenheit, wegen der er die Reise unternommen, schon zu seinen Gunsten erledigt sei. Seine Frau tat alles, was sie konnte, um ihm zu zeigen, wie entzückt sie über seine schnelle Rückkehr sei. — Am folgenden Tage verlangte er die Schlüssel, und sie gab sie ihm. Aber ihre Hand zitterte so sehr, daß er ohne Mühe erriet, was vorgefallen war.

»Wie kommt es,« fragte er, »daß der Schlüssel zu dem Gemache nicht mehr bei den anderen ist?«

»Ich muß ihn wohl,« antwortete sie, »oben auf meinem Tische liegen gelassen haben.«

»Vergiß nicht,« sagte Blaubart, »ihn mir alsbald zu geben!«

Mehrere Male schob sie es auf, aber schließlich mußte sie ihm den Schlüssel bringen. Blaubart betrachtete ihn und sagte zu seiner Frau:

»Warum ist Blut an diesem Schlüssel?«

»Ich weiß es nicht«, sagte das arme Weib, blasser als der Tod.

»Du weißt es nicht?« schrie Blaubart, »aber ich, ich weiß es. Du wolltest in das Gemach gehen! Wohlan, du sollst hinein! Du sollst deinen Platz bekommen neben den andern Frauen, die du dort sahst!«

Sie warf sich weinend ihrem Gatten zu Füßen und bat um Verzeihung mit allen Zeichen tiefer Reue ob ihres Ungehorsams. In ihrer Schönheit und ihrer Verzweiflung hätte sie einen Felsen rühren können, aber Blaubart hatte ein Herz härter als Stein.

»Du mußt sterben, Weib,« sagte er, »auf der Stelle!«

»Wenn ich sterben muß,« so flehte sie, indem sie ihn mit tränenvollen Augen ansah, »so gebt mir noch ein wenig Zeit, um zu beten!«

»Ich gebe dir eine halbe Viertelstunde,« erwiderte Blaubart, »aber nicht einen Augenblick mehr.«

Als sie allein war, rief sie ihre Schwester und sagte zu ihr: »Schwester Anne (so hieß diese), ich bitte dich, steige hinauf auf die Spitze des Turmes und halte Ausschau, ob meine Brüder noch nicht kommen. Sie haben mir versprochen, mich heute zu besuchen; wenn du sie siehst, gib ihnen ein Zeichen, damit sie eilen.«

Die Schwester Anne stieg auf die Spitze des Turmes, und die Arme rief in ihrer Angst von Zeit zu Zeit hinauf:

»Anne, Schwester Anne, siehst du nichts kommen?«

Und die Schwester Anne antwortete:

»Ich sehe nichts als Sonnenstaub und Gräsergrün.«

Währenddessen hielt Blaubart ein großes Messer in seiner Hand und schrie aus Leibeskräften:

»Steige sofort herab, oder ich komme dich holen!«

»Noch einen Augenblick«, bat seine Frau und rief leise:

»Anne, Schwester Anne, siehst du nichts kommen?«

Und die Schwester Anne antwortete:

»Ich sehe nichts als Sonnenstaub und Gräsergrün!«

»Steige sofort herab,« schrie Blaubart, »oder ich komme dich holen!«

»Ich komme«, antwortete seine Frau.

Und dann rief sie:

»Anne, Schwester Anne, siehst du nichts kommen?«

»Ich sehe,« erwiderte die Schwester Anne, »eine große Staubwolke, die von dieser Seite kommt.«

»Sind es meine Brüder?«

»Ach nein, meine Schwester, es ist nur eine Schafherde.«

»Willst du nicht herunterkommen?« schrie Blaubart.

»Noch einen kleinen Augenblick«, bat seine Frau.

Und dann rief sie:

»Anne, Schwester Anne, siehst du nichts kommen?«

»Ich sehe,« erwiderte diese, »zwei Reiter, die von dort herkommen, aber sie sind noch weit entfernt.« Gleich darauf rief sie: »Gott sei gelobt, es sind die Brüder. Ich gebe ihnen Zeichen, so gut ich kann, damit sie eilen.«

Blaubart fing an, so laut zu schreien, daß das ganze Haus zitterte, und die arme Frau stieg hinab und warf sich ihm tränenüberströmt mit aufgelösten Haaren zu Füßen.

»Das nützt nichts,« sagte Blaubart, »du mußt sterben.«

Dann packte er sie mit der einen Hand bei den Haaren und erhob mit der anderen das große Messer, um ihr den Hals abzuschneiden.

Das arme Weib wandte sich ihm zu, sah ihn mit todesängstlichen Augen an und bat um einen Augenblick, damit sie sich sammele.

»Nein, nein!« schrie er, »empfiehl dich deinem Gott!« dann hob er den Arm und ... ...

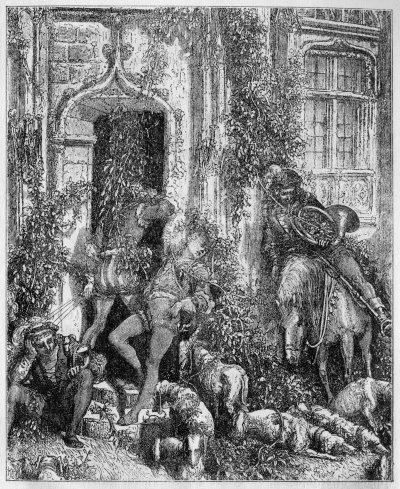

In demselben Augenblick pochte jemand so heftig an das Tor, daß Blaubart innehielt. Man öffnete, und sogleich sah man zwei Ritter, die mit Degen in den Händen eintraten und sich geradewegs auf Blaubart stürzten.

Er erkannte, daß es die Brüder seiner Frau waren — der eine war Dragoner, der andere Musketier — und ergriff die Flucht, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber die Brüder verfolgten ihn so schnell, daß sie ihn einholten, bevor er noch die Freitreppe erreicht hatte. Sie stießen ihm ihren Degen mitten durch den Leib und ließen ihn tot liegen. Die arme Frau war fast ebenso tot wie ihr Gatte; sie hatte nicht mehr die Kraft sich aufzurichten, um ihre Brüder zu umarmen. —

Es stellte sich heraus, daß Blaubart keine Erben hatte, und so blieb seine Frau Herrin aller seiner Güter. Einen Teil verwendete sie dazu, ihre Schwester Anne mit einem jungen Edelmanne zu verheiraten, den diese schon seit langem liebte; mit einem anderen Teile kaufte sie ihren beiden Brüdern Hauptmannsstellen; das übrige brachte sie selbst einem rechtschaffenen Manne mit in die Ehe, der sie bald die schlechte Zeit vergessen ließ, die sie mit Blaubart verbracht hatte.

Moral:

Die Neugier ist die allerschlimmste Plage;

Sie reizt den Wunsch und bringt dann böse Pein.

Man sieht das tausendmal an einem Tage. —

Der Drang zum Neuen ist zwar stark, allein

Das Wissen selbst enttäuscht, und jedes Mal

Ist die gerechte Strafe: bittre Qual.

Die Fee

Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Die älteste glich ihr von Ansehn und Wesen so sehr, daß ein jeder, der sie sah, die Mutter zu sehen glaubte: sie waren alle beide so unausstehlich und so hochmütig, daß man nicht mit ihnen zusammen leben konnte. Die jüngere, in ihrer Sanftmut und Rechtschaffenheit das wahre Ebenbild ihres verstorbenen Vaters, war eines der schönsten Mädchen, das man je zu Gesicht bekam. Wie man natürlich immer seinesgleichen liebt, so war die Mutter wie vernarrt in ihre älteste Tochter; aber gegen die jüngere hegte sie eine schreckliche Abneigung. Sie ließ sie in der Küche essen und ohne Unterbrechung arbeiten.

Unter anderem mußte das arme Kind zweimal am Tage eine gute halbe Meile weit Wasser holen, jedes Mal einen großen Krug voll. Eines Tages, als sie wieder bei dem Brunnen war, kam eine arme Frau zu ihr, die bat um einen Schluck Wasser.

»Gern, mein Mütterchen«, sagte das gute Kind, spülte sogleich den Krug aus, schöpfte an der schönsten Stelle des Brunnens und reichte ihr den Trunk, wobei sie immer den Krug unterstützte, um ihr das Trinken zu erleichtern. Als die gute Frau getrunken hatte, sagte sie:

»Du bist so schön, so gut und so brav, daß ich dir etwas schenken muß.« Es war nämlich eine Fee, die hatte die Gestalt einer armen Bäuerin angenommen, um zu sehen, wie weit die Rechtschaffenheit des jungen Mädchens gehe.

»Ich schenke dir,« so fuhr die Fee fort, »die Gabe, daß mit jedem Worte, das du sprichst, eine Blume oder ein Edelstein aus deinem Munde kommt.«

Als das Mädchen nach Hause kam, zankte die Mutter, weil sie so lange beim Brunnen geblieben war. »Ich bitte um Verzeihung, Mutter,« sagte das arme Kind, »daß ich mich so verspätet habe.« Und während sie sprach, kamen aus ihrem Munde zwei Rosen, zwei Perlen und zwei große Diamanten. »Was sehe ich,« rief die Mutter ganz erstaunt, »mir scheint, Perlen und Diamanten kommen aus deinem Munde! Woher hast du das, mein Kind?« Es war das erstemal, daß sie zu ihr »mein Kind« sagte.

Das arme Mädchen erzählte in ihrer Einfalt alles, was sich zugetragen hatte, wobei wieder eine Menge Diamanten zum Vorschein kamen.

»Wundervoll,« rief da die Mutter, »ich muß auch meine andere Tochter schicken. Sieh nur, Fanchon, was aus dem Munde deiner Schwester kommt, wenn sie spricht; wärst du nicht glücklich, dieselbe Gabe zu besitzen? Du brauchst nur zum Brunnen zu gehen, um Wasser zu schöpfen, und wenn eine arme Frau dich um einen Trunk bittet, ihn ihr recht höflich zu reichen.«

»Zum Brunnen zu gehen,« antwortete jene grob, »das stände mir gut an!«

»Aber ich will, daß du gehst,« entgegnete die Mutter, »und zwar auf der Stelle!«

Darauf ging sie, aber brummend und widerwillig. Sie nahm die schönste Flasche mit, die im ganzen Hause war. Kaum war sie am Brunnen angelangt, da sah sie eine prächtig gekleidete Dame, die aus dem Walde kam und sie um einen Trunk Wasser bat. Es war dieselbe Fee, die ihrer Schwester erschienen war, aber sie hatte jetzt Wesen und Kleidung einer Prinzessin angenommen, um zu sehen, wie weit die Unhöflichkeit dieses Mädchens gehe.

»Bin ich hierher gekommen,« sagte barsch zu ihr die Hochmütige, »um Euch einen Trunk zu reichen? Sollte ich eigens ein silbernes Fläschchen mitgebracht haben, nur damit ich einer Dame daraus zu trinken geben kann? Meinetwegen trinkt allein, wenn Ihr wollt!«

»Du bist gar nicht höflich,« antwortete die Fee, ohne in Zorn zu geraten, »und weil du so wenig gefällig bist, verleihe ich dir die Gabe, daß mit jedem Wort, das du sprichst, eine Schlange oder eine Kröte aus deinem Munde kommt.«

Als ihre Mutter sie kommen sah, rief sie ihr entgegen: »Wie ist es, mein Kind?«

»So ist es, Mutter,« antwortete die Grobe und spie zwei Vipern und zwei Kröten.

»Himmel, was muß ich sehen,« jammerte die Mutter, »deine Schwester ist daran schuld, sie soll es mir büßen.«

Und sogleich lief sie hin, um diese zu schlagen. Das arme Kind floh und brachte sich in dem nahen Walde in Sicherheit. Der Königssohn, der von der Jagd zurückkehrte, begegnete ihr, und als er sie so schön sah, fragte er sie, was sie allein im Walde mache und warum sie weinen müsse.

»Ach, Herr, meine Mutter hat mich aus dem Hause gejagt!«

Der Königssohn, der aus ihrem Munde fünf oder sechs Perlen und ebensoviel Diamanten kommen sah, bat sie, ihm doch zu sagen, woher sie das habe. Und sie erzählte ihm ihr Abenteuer. Da verliebte sich der Königssohn in sie; und indem er überlegte, daß eine solche Gabe mehr wert sei als alles, was man einer anderen als Mitgift geben könne, nahm er sie mit sich in den Palast des Königs, seines Vaters, und heiratete sie dort.

Ihre Schwester aber hatte sich so hassenswert gemacht, daß ihre eigene Mutter sie aus dem Hause jagte. Die Unglückliche lief lange Zeit herum, ohne jemanden zu finden, der sich ihrer annahm und starb elendiglich in einem Winkel des Waldes.

Moral:

Edelsteine und Dukaten

Sind gar sehr begehrt;

Milde Worte, edle Taten

Haben höheren Wert.

Der gestiefelte Kater

Es war einmal ein Müller, der hinterließ bei seinem Tode seinen drei Kindern nur eine Mühle, einen Esel und einen Kater. Das Erbe war schnell geteilt. Kein Notar und kein Rechtsanwalt wurde gerufen. Die Kosten hätten auch die ganze Erbschaft aufgezehrt.

Der Älteste bekam die Mühle und der Zweite den Esel. Der Jüngste bekam den Kater, und er war untröstlich über das armselige Los, das er gezogen hatte.

»Meine Brüder,« sagte er, »können sich jetzt anständig ernähren, wenn sie sich zusammen tun. Aber ich kann des Hungers sterben, wenn ich meinen Kater aufgegessen und aus seinem Fell mir eine Weste gemacht habe.«

Der Kater hatte diese Worte gehört, aber er ließ sich nichts merken und sagte mit wichtiger und ernster Miene zu seinem Herrn:

»Seid nicht traurig, lieber Herr, gebt mir einen Sack und laßt mir ein Paar Stiefeln machen, damit ich in den Wald gehen kann, und dann sollt Ihr sehen, daß Euer Erbteil doch nicht so schlecht ist, wie Ihr glaubt.«

Sein Herr gab nicht viel auf diese Rede, aber er hatte oft den Kater bei seiner Jagd auf Ratten und Mäuse beobachtet und er hatte gesehen, wie er sich an den Beinen aufhing, oder wie er sich im Mehl versteckte und sich tot stellte. So hatte er Zutrauen und glaubte in ihm eine Hilfe in seinem Unglück zu haben.

Als der Kater das bekommen, worum er gebeten hatte, zog er sich sofort die Stiefeln an, hing sich den Sack um den Hals, nahm den Riemen in die Pfote und ging in ein Dickicht, wo es viele Hasen gab. In den Sack steckte er Klee und Disteln, stellte sich tot und wartete, ob nicht irgendein junger, mit den Ränken dieser Welt noch wenig vertrauter Hase sich in den Sack schliche, um an dem Leckerbissen zu naschen. Kaum hatte er sich hingelegt, kam ein junges und unerfahrenes Häschen und kroch in den Sack. Da zog Meister Kater die Schnüre zu, packte das Häschen und machte ihm ohne Erbarmen den Garaus. Stolz ging er mit seiner Beute zum König und verlangte ihn zu sprechen.

Man führte ihn in das Gemach Seiner Majestät, wo er mit einer tiefen Verbeugung eintrat und so zum Könige sprach:

»Hier bringe ich Euch einen Hasen, Herr König, den Euch der Marquis von Carabas (so war der Name, den er für seinen Herrn ausgesucht hatte) als Geschenk übersendet.«

»Sage deinem Herrn,« antwortete der König, »daß ich ihm danke, und sage ihm, er habe mir eine große Freude bereitet.«

Ein zweites Mal verbarg er sich in einem Kornfeld und legte den offenen Sack wieder hin. Und als zwei Rebhühner hineingeschlüpft waren, zog er ihn zu und fing alle beide.

Dann ging er zum König und brachte ihm, wie früher den Hasen, die beiden Rebhühner zum Geschenk. Der König nahm auch dieses Wildbret mit Freude entgegen und ließ dem Kater einen Trunk reichen.

So brachte er zwei bis drei Monate lang dem König von Zeit zu Zeit irgendein Stück aus der angeblichen Jagdbeute seines Herrn. Als er aber eines Tages erfuhr, daß der König mit seiner Tochter, der schönsten Prinzessin der Welt, am Ufer des Flusses spazieren fahren wollte, da sagte er zu seinem Herrn:

»Jetzt folgt meinem Rat, und Euer Glück ist gemacht. Ich zeige Euch eine Stelle am Fluß, da könnt Ihr baden. Das übrige laßt mich machen!«

Herr von Carabas tat, wie ihm der Kater riet, ohne zu wissen, wozu es gut sein sollte. Wie er nun badete, kam der König vorüber, und der Kater fing an, aus Leibeskräften zu schreien:

»Zu Hilfe. Zu Hilfe! Der Marquis von Carabas ertrinkt!«

Als der König diese Hilfeschreie hörte, steckte er den Kopf zum Wagenfenster heraus. Sofort erkannte er den Kater, der ihm des öfteren Wildbret gebracht hatte, und befahl seiner Leibwache, dem Marquis von Carabas schleunigst zu Hilfe zu eilen.

Während man den armen Marquis aus dem Fluß zog, trat der Kater an den Wagen heran und berichtete dem König, daß Diebe gekommen seien und die Kleider seines badenden Herrn gestohlen hätten, trotzdem er ihnen, so laut er konnte, zugerufen hätte. In Wahrheit hatte der Schlauberger die Kleider unter einem großen Steine versteckt.

Sogleich gab der König seinem Kammerdiener den Auftrag, einen seiner schönsten Röcke für den Marquis von Carabas zu holen.

Tausend Aufmerksamkeiten erwies der König dem Marquis, und da das schöne Gewand, das er ihm schenkte, seine Gestalt gut zur Geltung brachte, gefiel er der Tochter des Königs sehr, und kaum hatte der Marquis von Carabas zwei bis drei bei aller Ehrfurcht doch ein wenig zärtliche Blicke mit ihr getauscht, da war sie bis über die Ohren in ihn verliebt.

Der König lud ihn ein, in den Wagen zu steigen und die Spazierfahrt mitzumachen.

Froh über das gute Gelingen seines Planes, ist der Kater vor dem Wagen her. Als er zu Bauern kam, die eine Wiese mähten, rief er ihnen zu:

»Ihr guten Leute, wenn Ihr nicht sagt, daß diese Wiese, die Ihr mäht, dem Herrn Marquis von Carabas gehört, so werdet Ihr alle miteinander zu Pastetenfleisch zerhackt!«

Richtig fragte sie der König, wem diese Wiese gehöre, die sie mähten.

»Dem Herrn Marquis von Carabas«, riefen sie wie mit einer Stimme, denn die Drohung des Katers hatte ihnen angst gemacht.

»Da habt Ihr ein schönes Erbe«, wandte sich der König an den Marquis von Carabas.

»Ja, Sire,« antwortete der, »die Wiese hier bringt alle Jahre schöne Erträge.«

Meister Kater, der immer vorneweg lief, kam zu Schnittern und rief ihnen zu:

»Ihr guten Leute, die Ihr da mäht, wenn Ihr nicht sagt, daß diese Kornfelder dem Herrn Marquis von Carabas gehören, so werdet Ihr alle klein gehackt wie Pastetenfleisch!«

Als der König einen Augenblick später vorüberfuhr, wollte er wissen, wem die Felder gehörten, die er da sah.

»Dem Herrn Marquis von Carabas«, antworteten die Schnitter, und der König und der Marquis hatten ihre Freude an der Antwort.

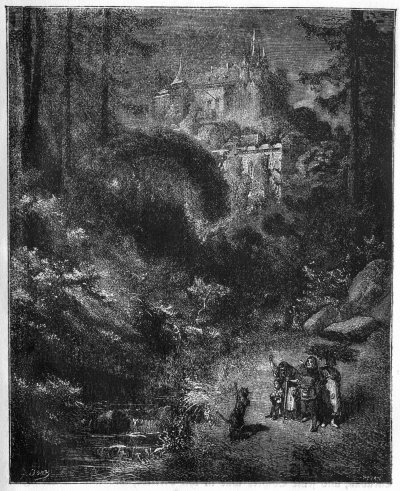

Allen Leuten, die er traf, schärfte der Kater, der immer vor dem Wagen her lief, denselben Spruch ein, und der König wunderte sich sehr über den großen Reichtum des Herrn Marquis von Carabas. Am Ende kam Meister Kater an ein prächtiges Schloß. Das gehörte einem Riesen, dem Reichsten, der weit und breit zu finden war, und alle Felder, bei denen der König vorübergekommen war, gehörten zu dieser Schloßherrschaft.

Vorsichtig erkundigte sich der Kater, wer der Riese sei und was er treibe. Dann bat er um eine Audienz mit der Begründung, daß er bei seinem Schlosse nicht vorübergehen wolle, ohne sich die Ehre zu geben, seine Aufwartung zu machen.

Der Riese empfing ihn so höflich, wie es bei einem Riesen möglich ist, und bat ihn, Platz zu nehmen.

»Man hat mir versichert,« sagte der Kater, »daß es in Eurer Macht stände, die Gestalt eines jeden Tieres anzunehmen, daß Ihr beispielsweise ein Löwe sein könnt oder ein Elefant.«

»Ganz recht,« brummte der Riese, »damit Ihr’s glaubt, will ich jetzt ein Löwe werden.«

Der Kater erschrak, als er wirklich einen Löwen vor sich sah, und kletterte schleunigst auf die Dachrinne, nicht ohne Mühe und Gefahr, denn die Stiefel hinderten ihn beim Laufen. Als der Kater sah, daß der Riese wieder seine alte Gestalt angenommen hatte, kletterte er herab und gestand, daß er große Angst gehabt habe.

Dann sagte er: »Man hat mir außerdem versichert, was ich aber kaum glauben kann, Ihr könntet Euch auch in die kleinsten Geschöpfe verwandeln, beispielsweise in eine Ratte oder in eine Maus. Ich muß gestehen, ich halte das für ganz ausgeschlossen.«

»Ausgeschlossen,« höhnte der Riese, »sieh einmal an«, und in demselben Augenblick verwandelte er sich in eine Maus, die auf dem Fußboden hin und her huschte. Kaum hatte der Kater das bemerkt, da packte er die Maus und fraß sie auf.

Inzwischen war der König beim Schlosse des Riesen angekommen und zeigte Lust, hineinzugehen. Als der Kater den Wagen über die Schloßbrücke holpern hörte, lief er hin und sagte zum König:

»Eure Majestät heiße ich herzlich willkommen im Schlosse des Herrn Marquis von Carabas!«

»Wie, Herr Marquis,« rief der König aus, »dieses Schloß gehört Ihnen? Es gibt nicht leicht etwas Schöneres mit all diesen Gebäuden ringsum. Wenn Sie erlauben, gehen wir hinein.«

Der Marquis reichte der Prinzessin die Hand, und sie gingen hinter dem König her, der voranschritt. Sie kamen in einen großen Saal, wo ein herrliches Mahl bereitet war, welches der Riese für seine Freunde bestimmt hatte, die ihn am selben Tage besuchen wollten, die aber nicht gewagt hatten, zu kommen, als sie erfuhren, daß der König da sei.

Der König war entzückt von dem vortrefflichen Herrn Marquis von Carabas, und seine Tochter war in ihn verliebt, und wie der König die vielen Reichtümer sah, die dem Herrn Marquis gehörten, da sagte er zwischen dem sechsten und siebten Glase zu ihm:

»Herr Marquis, es liegt nur an Ihnen, wenn Sie mein Schwiegersohn werden wollen.«

Der Marquis von Carabas verbeugte sich und nahm das ehrenvolle Angebot des Königs an und heiratete die Prinzessin noch an demselben Tage. Der Kater aber wurde ein großer Herr und ging nur noch auf die Mäusejagd, wenn er sich die Zeit vertreiben wollte.

Moral:

Es ist fürwahr sehr angenehm,

Vom Vater Geld und Gut zu erben.

Der Arme hat’s nicht so bequem;

Er braucht jedoch nicht arm zu sterben:

Mit Fleiß und mit Geschicklichkeit

Kommt er bisweilen auch so weit.

Der kleine Däumling

Es war einmal ein Holzhacker und seine Frau. Die hatten sieben Kinder, lauter Knaben. Der älteste war erst zehn Jahre alt und der jüngste sieben. Man braucht sich aber nicht zu wundern, daß der Holzhacker in der kurzen Zeit so viel Kinder bekam, denn seine Frau war sehr fleißig und schenkte ihm jedesmal mindestens zwei.

Es waren arme Leute, und die sieben Kinder machten ihnen viel Sorge, weil noch keines von ihnen sich sein Brot selber verdiente. Aber die größte Sorge machte ihnen ihr Jüngster; er war ein Schwächling und konnte noch kein einziges Wort sprechen. Das war in Wirklichkeit ein Zeichen seiner Schlauheit; aber die Eltern hielten ihn für dumm.

Er war ein winziger Kerl und, als er zur Welt kam, nicht länger ein Daumen. Man nannte ihn deshalb den kleinen Däumling.

Das arme Kind war immer der Sündenbock zu Hause, stets gab man ihm unrecht. Und doch war er der Schlaueste und Geriebenste von allen seinen Brüdern und wenn er auch wenig sprach, so hörte er um so mehr.

Eines Tages, als die Kinder schon zu Bett gebracht waren, saß der Holzhacker mit seiner Frau auf der Ofenbank und sagte kummervollen Herzens zu ihr:

»Du mußt einsehen, daß wir unsere Kinder nicht länger ernähren können. Ich kann es nicht mit ansehen, wie sie vor meinen Augen verhungern. Wir müssen sie im Walde aussetzen. Das ist nicht schwer; wenn sie Reisig suchen, dann lassen wir sie allein und gehen davon.«

»Was!«, rief da seine Frau, »du brächtest es über das Herz, deine eigenen Kinder zu töten?«

Vergebens sprach der Mann von ihrer großen Armut, aber sie konnte ihm nicht recht geben, denn wenn sie auch arm war, so war sie doch die Mutter der Kinder. Doch als er ihr vorhielt, welcher Schmerz es für sie sei, zuzusehen, wie die Kinder verhungerten, da war sie schließlich einverstanden und ging weinend zu Bett.

Der kleine Däumling aber hatte alles gehört. Denn als er in seinem Bette lag und die Eltern von ihren Sorgen sprechen hörte, da war er leise aufgestanden und unter den Schemel seines Vaters gekrochen, wo er unbemerkt lauschen konnte.

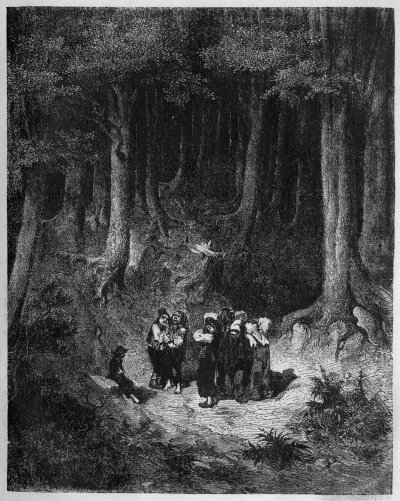

Er legte sich dann wieder hin. Aber er konnte nicht einschlafen und dachte nur darüber nach, was jetzt zu tun sei. Früh am Morgen stand er auf, ging an den Bach, füllte sich die Taschen mit kleinen, weißen Kieselsteinen und kehrte ins Haus zurück. Bald brachen sie auf. Der kleine Däumling verriet seinen Brüdern kein Sterbenswörtchen von dem, was er wußte. Sie kamen in einen großen, dichten Wald, in dem man sich schon auf zehn Schritte nicht mehr sehen konnte. Der Holzhacker fällte Bäume, und seine Kinder sammelten Reisig, das sie zu Bündeln banden. Als der Vater und die Mutter sie so beschäftigt sahen, da machten sie sich heimlich auf einem kleinen Seitenpfade davon.

Auf einmal sahen sich die Kinder verlassen und fingen an zu weinen und aus Leibeskräften zu schreien. Der kleine Däumling ließ sie schreien, weil er wußte, wie sie nach Hause zurückfinden könnten. Denn unterwegs hatte er die kleinen, weißen Kieselsteine fallen lassen, die er in seiner Tasche trug. Er sagte deshalb zu seinen Brüdern:

»Fürchtet euch nicht! Vater und Mutter haben uns verlassen, aber ich werde euch heimführen. Folgt mir nur!«

Und sie folgten ihm. Er führte sie auf demselben Wege, auf dem sie in den Wald gekommen, zu ihrem Hause zurück. Zuerst wagten sie nicht, hineinzugehen. Sie lehnten sich alle an die Tür, um zu hören, was Vater und Mutter sprachen.

Kaum waren der Holzhacker und seine Frau nach Hause gekommen, da schickte ihnen der Herr des Dorfes die zehn Taler zurück, die er ihnen schon lange schuldig war, und mit denen sie nicht mehr gerechnet hatten. Das rettete den armen Leuten das Leben, denn sie waren am Verhungern. Sogleich schickte der Holzhacker seine Frau zum Fleischer, und weil sie schon lange kein Fleisch gegessen hatten, kaufte sie dreimal soviel, wie sie für sich zu einem Abendessen brauchten. Als sie nun satt waren, sagte die Frau:

»Wo mögen jetzt unsere armen Kinder sein? Wie würde ihnen das schmecken, was wir hier übrig haben, aber du, Wilhelm, hast sie ja durchaus umbringen wollen. Immer habe ich gesagt, wir würden es noch bereuen. Wie mag es ihnen jetzt in dem finsteren Walde gehen? Ach, mein Gott, die Wölfe haben sie vielleicht schon gefressen! Du bist wahrhaftig ein Unmensch, daß du deine eigenen Kinder so umgebracht hast.«

Der Mann verlor schließlich die Geduld, denn mehr als zwanzigmal wiederholte sie, daß sie recht gehabt habe und daß er es noch bereuen würde. Am Ende drohte er ihr, sie zu schlagen, wenn sie nicht den Mund halte.

Und doch war der Holzhacker nicht weniger betrübt als seine Frau. Aber sie machte ihm den Kopf heiß, und er gehörte zu jenen Männern, die Frauen gerne haben, wenn sie sanfte Reden führen, die aber empört sind, wenn sie immer recht haben wollen.

Bittere Tränen vergoß seine Frau:

»Ach, wo sind jetzt meine Kinder, meine armen Kinder?«

Einmal rief sie das so laut, daß die Knaben, die an der Tür horchten, alle miteinander zu schreien anfingen:

»Wir sind wieder da! Wir sind wieder da!«

So schnell sie konnte, lief die Frau und machte ihnen die Tür auf. Unter tausend Küssen rief sie:

»Wie bin ich froh, daß ich euch wiederhabe, liebe Kinder! Ihr seid gewiß müde und habt großen Hunger; und du, Peterle, wie schmutzig bist du denn! Komm, ich will dich waschen!«

Peterle war ihr ältester Sohn, und sie liebte ihn mehr als alle anderen, weil er von ihr die roten Haare geerbt hatte. Dann setzten sie sich zu Tisch, und sie aßen mit einem Appetit, der Vater und Mutter helle Freude machte, und sie erzählten, welche Angst sie im Walde gehabt hatten, und einer schrie lauter als der andere.

Die guten Leute freuten sich, ihre Kinder wieder bei sich zu haben, und diese Freude dauerte geradeso lange, wie die zehn Taler reichten. Aber als das Geld ausgegeben war, kam wieder die alte Verzweiflung und mit ihr von neuem der Entschluß, die Kinder auszusetzen. Damit es nicht gehe wie beim ersten Mal, wollten sie die Kinder noch tiefer in den Wald hineinführen. Aber sie konnten darüber nicht so heimlich sprechen, daß der kleine Däumling es nicht gehört hätte, und er wollte es jetzt wieder so machen wie damals. Aber als er früh aufstand, um kleine Kieselsteine zu sammeln, da fand er die Haustür doppelt verriegelt.

Nun wußte er nicht, was er tun sollte. Doch als die Mutter jedem von ihnen ein Stück Brot zum Frühstück gab, da fiel ihm ein, daß er anstatt der Steinchen das Brot nehmen könne, wenn er es in Krümeln auf dem Wege ausstreute, den sie gehen würden, und er steckte das Brot in seine Tasche.

Vater und Mutter führten die Kinder in den dichtesten und finstersten Teil des Waldes, und als sie dort angekommen waren, machten sie sich auf einem Umweg davon und ließen sie zurück. Der kleine Däumling war nicht ängstlich, denn er glaubte, den Weg mit den Brotkrümeln, die er überall ausgestreut hatte, leicht zurückzufinden. Aber er war sehr betroffen, als er nicht ein einziges Krümelchen entdeckte. Die Vögel waren gekommen und hatten alle aufgepickt.

Da waren sie nun in großer Sorge, denn je weiter sie wanderten, um so mehr verirrten sie sich und gerieten immer tiefer in den Wald hinein. Die Nacht brach an, und es kam ein großer Sturm, der sie in Schrecken setzte. Von allen Seiten glaubten sie das Geheul der Wölfe zu hören, die sie fressen wollten. Sie wagten nicht mehr zu sprechen, noch sich zu rühren.

Zu alldem überraschte sie ein großer Regen, und sie wurden naß bis auf die Knochen. Bei jedem Schritt glitten sie aus und fielen zu Boden. Ganz beschmutzt standen sie da und wußten nicht mehr, was sie anfangen sollten.

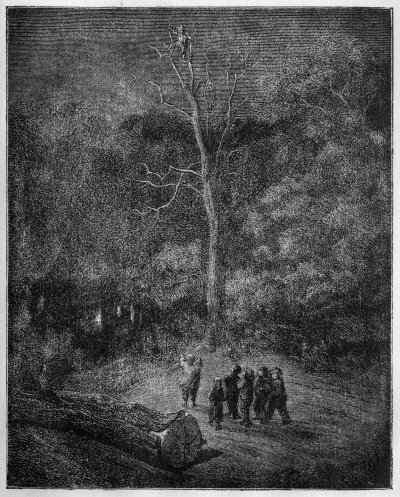

Da kletterte der kleine Däumling auf einen großen Baum, um auszuschauen, ob er keine Hilfe sähe. Nach allen Seiten drehte er den Kopf und sah endlich ein kleines Licht, wie von einer Kerze, aber es war weit weg, jenseits des Waldes. Er kletterte vom Baum herab, und wie er wieder auf der Erde war, sah er das Licht nicht mehr. Das machte ihn trostlos. Aber als er eine Zeitlang mit seinen Brüdern in der Richtung gegangen war, in welcher er das Licht gesehen hatte, da sah er es beim Austritt aus dem Walde von neuem. Jedesmal, wenn der Weg sich senkte, verloren sie es wieder aus den Augen, und das machte ihnen große Angst. Aber schließlich kamen sie an das Haus, wo die Kerze brannte.

Sie pochten an die Tür, und eine gute Frau machte ihnen auf und fragte nach ihrem Begehr.

Der kleine Däumling sagte, sie seien arme Kinder, die sich im Walde verirrt hätten, und sie bäten um Gottes willen um ein Nachtlager.

Wie die Frau die netten Kinder sah, fing sie an zu weinen und sagte zu ihnen:

»Ach, meine armen Kinder, wohin seid ihr geraten! Wißt ihr nicht, daß hier ein Riese wohnt, der kleine Kinder frißt?«

»Gute Frau,« antwortete ihr der kleine Däumling, der ebenso wie seine Brüder am ganzen Leibe zitterte, »was sollen wir jetzt anfangen? Gewiß werden uns die Wölfe heute im Walde auffressen, wenn Ihr uns nicht aufnehmen wollt. Da ist es schon besser, daß uns der Herr frißt; vielleicht hat er aber Mitleid, wenn wir ihn darum bitten.«

Da ließ die Frau die Kinder hinein, denn sie hoffte, sie bis zum nächsten Morgen vor ihrem Manne verstecken zu können. Sie führte sie an ein helles Feuer, damit sie sich wärmen konnten. Es wurde nämlich gerade ein Hammel am Spieße gebraten als Abendessen für den Riesen. Kaum fingen die Kinder an, warm zu werden, da hörten sie es drei- bis viermal an die Haustür donnern. Das war der Riese, der zurückkam. Schleunigst versteckte die Frau die Kinder unter dem Bett und öffnete.

Zuerst fragte der Riese, ob sein Abendbrot fertig und ob der Wein abgefüllt sei, und setzte sich zu Tisch. Der Hammel war noch ganz blutig, aber das schien ihm gerade recht. Dann schnüffelte er rechts und links und sagte, es röche ihm nach frischem Fleisch.

»Das wird wohl der Hammel sein, den ich soeben gebraten habe«, meinte seine Frau.

»Ich rieche frisches Fleisch, sage ich dir nochmals«, versetzte der Riese und sah seine Frau von der Seite an:

»Hier muß etwas sein, von dem ich nichts weiß!«

Mit diesen Worten stand er auf und ging geradenwegs auf das Bett zu.

»Aha, du schlechtes Weib! Du hast mich also wirklich betrügen wollen! Ich weiß wahrhaftig nicht, warum ich dich nicht schon längst gefressen habe. Es ist dein Glück, daß du so ein altes Tier bist. Der Leckerbissen hier kommt mir gerade recht. Damit kann ich drei befreundete Riesen, die mich in diesen Tagen besuchen, schön bewirten.«

Dann zerrte er die Kinder eines nach dem anderen unter dem Bette hervor. Die Ärmsten warfen sich ihm zu Füßen und baten um Gnade. Aber es war der Grausamste aller Riesen; er hatte kein Mitleid mit ihnen, und mit seinen Augen verschlang er sie schon. Dann sagte er zu seiner Frau, das würden Leckerbissen werden, wenn sie nur eine gute Brühe dazu mache.

Er langte nach seinem Messer und fing vor den armen Kindern an, es auf seinem Schleifstein, den er in der Linken hielt, zu schärfen. Schon hatte er eines gepackt, da sagte seine Frau zu ihm:

»Was willst du denn jetzt damit? Hast du nicht Zeit bis morgen?«

»Halt den Mund,« schrie sie der Riese an, »sie sind dann mürber!«

»Aber du hast ja noch so viel Fleisch,« meinte seine Frau, »ein Kalb, zwei Hammel und ein halbes Schwein.«

»Du magst recht haben,« brummte der Riese, »gib ihnen aber gut zu essen, damit sie mir nicht abmagern, und bring sie dann zu Bett!«

Die gute Frau war außer sich vor Freude und brachte den Kindern ein schönes Abendessen. Doch sie konnten keinen Bissen anrühren, so sehr zitterten sie vor Angst. In bester Laune setzte sich der Riese hin und freute sich, für seine Kumpane einen so schönen Leckerbissen erwischt zu haben. Er trank und trank zwölf Glas mehr als sonst. Das stieg ihm in den Kopf, und er legte sich zu Bett.

Der Riese besaß sieben junge Töchter. Diese Riesinnen hatten alle eine wunderschöne Haut, da sie sich ebenso wie ihr Vater von frischem Fleische nährten; aber sie hatten kleine, graue, ganz runde Augen, eine große Nase und einen großen Mund mit langen, spitzen und weit auseinanderstehenden Zähnen. Sie waren noch nicht sehr bösartig, aber doch vielversprechend, denn sie fingen schon an, die kleinen Kinder zu beißen und ihnen das Blut auszusaugen.

Sie waren schon früh zu Bette gebracht worden und schliefen alle in einem einzigen großen Bett. Jede von ihnen trug eine goldene Krone auf dem Kopfe. In demselben Zimmer stand ein zweites Bett von derselben Größe. In dieses Bett legte die Frau des Riesen die sieben kleinen Jungen. Dann ging sie selbst zur Ruhe.

Der kleine Däumling hatte gesehen, daß die Töchter des Riesen goldene Kronen auf dem Kopfe trugen, und da er fürchtete, es möchte den Riesen reuen, daß er sie nicht schon am selben Abend abgeschlachtet hatte, stand er gegen Mitternacht auf, nahm sich und seinen Brüdern die Mütze vom Kopf und setzte sie, mit aller Vorsicht, den sieben Riesentöchterchen auf. Seinen Brüdern und sich selbst setzte er die goldenen Kronen auf, die er jenen genommen hatte. So mußte der Riese die Knaben für seine Töchter und seine Töchter für die Knaben halten, die er schlachten wollte.

Es kam genau so, wie es sich der kleine Däumling gedacht. Der Riese wachte um Mitternacht auf, und es tat ihm leid, daß er bis zum anderen Tage verschoben hatte, was er sofort erledigen wollte. Mit einem mächtigen Satz sprang er aus seinem Bett und griff zu seinem Messer:

»Nun wollen wir mal sehen, was unsere kleinen Schelme machen! So etwas gibt es nicht zum zweiten Male.«

So sprechend, tappte er im Dunkeln hinauf ins Zimmer seiner Töchter und trat an das Bett heran, in dem die kleinen Knaben lagen. Sie schliefen alle fest, nur der kleine Däumling wachte. Ein Gruseln überlief ihn, als er die tastende Hand des Riesen fühlte, der vorher schon alle seine Brüder abgetastet hatte. Wie der Riese die goldenen Kronen berührte, sagte er:

»Donnerwetter, da hätte ich beinahe etwas Schönes angerichtet! Ich habe wahrhaftig am Abend zuviel getrunken.«

Dann ging er an das Bett seiner Töchter, und als er hier die Mützen der Knaben fand, sagte er:

»Da hätten wir ja unsere Bürschchen! Nun rasch an die Arbeit!«

Mit diesen Worten schnitt er, ohne zu zögern, allen seinen Töchtern die Köpfe ab.

Zufrieden mit seiner Tat legte er sich wieder ins Bett. Kaum hörte der kleine Däumling den Riesen schnarchen, da weckte er seine Brüder und hieß sie, sich schnell anzuziehen und ihm zu folgen. Vorsichtig stiegen sie hinab in den Garten und sprangen über die Mauer. Am ganzen Leibe zitternd, liefen sie bis zum Morgen, ohne Weg und Steg zu kennen.

Als der Riese erwachte, sagte er zu seinem Weib:

»Gehe hinauf und mache die kleinen Schelme von gestern abend zurecht!«

Die Frau des Riesen war erstaunt über die gute Laune ihres Mannes und glaubte, er schicke sie, die Knaben anzuziehen. Sie ging hinauf und war zu Tode erschrocken, als sie ihre sieben Töchter mit abgeschnittenen Hälsen in ihrem Blute sah. Sie fiel in Ohnmacht, denn das ist das einzige, was Frauen in dieser Lage tun können. Der Riese glaubte, seiner Frau würde die Arbeit zu schwer, die er ihr aufgetragen hatte, und ging hinauf, um ihr zu helfen. Aber er war nicht weniger erschrocken als seine Frau bei diesem gräßlichen Anblick.

»Was habe ich da angerichtet,« schrie er, »aber sie sollen es mir auf der Stelle büßen, die Unglücklichen!«

Er goß seiner Frau einen Topf Wasser über die Nase, und als sie wieder zu sich kam, sagte er zu ihr:

»Gib mir schnell meine Siebenmeilenstiefel, daß ich die Bande einhole!«

Er machte sich auf den Weg, und als er kreuz und quer gelaufen war, kam er endlich auf die Straße, wo die Knaben gingen. Nur noch hundert Schritte waren sie vom Hause ihres Vaters entfernt. Da sahen sie den Riesen, wie er von Berg zu Berg schritt und die größten Ströme überquerte wie den kleinsten Bach. Der kleine Däumling fand in nächster Nähe ein Loch in einem Felsen und versteckte darin seine Brüder; auch er selbst kroch hinein und gab acht, was der Riese tat. Der war von dem großen Umweg, den er vergebens gemacht hatte, sehr erschöpft und wollte sich ausruhen. Zufällig setzte er sich gerade auf denselben Felsen, unter dem sich die Knaben versteckt hatten. Er konnte vor Müdigkeit nicht mehr weiter und schlief bald ein. Dabei fing er so schrecklich an zu schnarchen, daß die Kinder nicht weniger Angst bekamen wie damals, als er zu seinem großen Messer griff, um ihnen den Hals abzuschneiden.

Der kleine Däumling war mutiger. Während der Riese in festem Schlafe lag, sagte er zu seinen Brüdern, sie sollten rasch nach Hause laufen und sich um ihn keine Sorge machen. Sie folgten seinem Rat und erreichten glücklich das Haus. Der kleine Däumling machte sich an den Riesen heran, zog ihm vorsichtig seine Stiefel aus und schlüpfte selbst hinein. Die Stiefel waren zwar groß und weit, aber es waren Zauberstiefel: sie hatten die Eigenschaft, größer oder kleiner zu werden, je nach ihrem Träger, und sie paßten ihm so gut, als seien sie für ihn gemacht.

Schnurstracks lief er zum Hause des Riesen zurück und fand dort sein Weib in Tränen bei ihren toten Töchtern.

»Euer Gatte ist in großer Gefahr,« sagte Däumling zu ihr, »er ist von Räubern gefangen, und diese haben geschworen, ihn zu töten, wenn er ihnen nicht all sein Gold und Silber gäbe. Gerade als sie ihm den Dolch an die Kehle setzten, kam ich zufällig vorbei, und er bat mich, zu Euch zu gehen, um Euch zu benachrichtigen und Euch zu sagen, Ihr solltet mir alles aushändigen, was er an Vermögen besitzt, und sollt nichts zurückbehalten, weil sie ihn sonst ohne Mitleid töten. Da größte Eile nötig ist, gab er mir seine Siebenmeilenstiefel. Es soll zugleich ein Beweis sein, damit Ihr nicht glaubt, ich sei ein Schwindler.«

In ihrem großen Schrecken gab die Frau ihm alles, was sie hatte, denn wenn der Riese auch kleine Kinder fraß, so war er doch immer ein guter Vater und Gatte.

Schwer beladen mit den Schätzen des Riesen kehrte der kleine Däumling in das Haus seines Vaters zurück, wo er mit großer Freude empfangen wurde.

Es gibt viele Leute, die nicht glauben wollen, daß der kleine Däumling den Riesen bestohlen habe. Er habe in Wirklichkeit sich nur deshalb keine Gedanken darüber gemacht, dem Riesen die Siebenmeilenstiefel fortzunehmen, weil dieser sie doch nur dazu benutzte, um die kleinen Kinder zu fangen. Diese Leute behaupten, sie wüßten es aus bester Quelle, denn sie wären selbst im Hause des Holzhackers zu Gast gewesen, und sie erzählen, der kleine Däumling habe sich die Stiefel des Riesen angezogen und sei damit an den Hof des Königs gegangen, wo man in großer Sorge um das Schicksal des Heeres war, das 200 Meilen entfernt in heißem Kampfe lag. Man hatte keine Nachricht über den Ausgang der Schlacht.

Däumling ging nun zum König und erbot sich, ihm noch vor Tagesende Nachricht von der Armee zu bringen. Der König versprach ihm eine große Belohnung, wenn er dies fertig bringe. Noch am selben Abend überbrachte der kleine Däumling die ersehnte Botschaft, und dieser erste Lauf machte ihn so berühmt, daß er alles erreichte, was er wollte. Der König belohnte ihn fürstlich. Däumling brachte seine Befehle zur Armee, und viele Damen gaben ihm alles, was er verlangte, um nur Nachricht von ihren Liebhabern zu erhalten. Das war seine beste Einnahme. Es fanden sich zwar auch einige Ehefrauen, die ihm Briefe für ihre Gatten mitgaben, aber diese zahlten schlecht, und er hielt es für unter seiner Würde, mit dem ihm von dieser Seite zufließenden Verdienste überhaupt zu rechnen.

Auf diese Weise verschaffte er seiner ganzen Familie ein gutes Auskommen. Seinem Vater und seinen Brüdern kaufte er neugeschaffene Amtsstellen, und sich selbst schuf er einen trefflichen Hausstand.

Moral:

Wenn einer nette Kinder hat,

Die schön und wohl geraten sind,

Dann zeigt er sie der ganzen Stadt. —

Jedoch verliert er nicht ein Wort,

Wird ihm geschenkt ein schwächlich Kind,

Er quält’s und tut ihm jedem Tort. —

Doch oft ist so ein kleiner Mann

Ein Kerl, der vieles weiß und kann:

Der kleine Däumling, wie gesagt,

Hat der Familie Glück gebracht.

Aschenbrödel

oder

die Geschichte vom gläsernen Pantöffelchen

Es war einmal ein Edelmann, der hatte in seiner zweiten Ehe ein so hochmütiges und stolzes Weib geheiratet, wie man noch niemals eines sah. Diese Frau hatte zwei Töchter, welche ganz nach ihrer Art waren und ihr in jeder Hinsicht glichen. Auch der Mann hatte eine Tochter mit in die Ehe gebracht, ein Mädchen von holder Anmut und unvergleichlicher Güte, das wahre Ebenbild ihrer verstorbenen Mutter, der besten Frau der Welt.

Kaum war die Hochzeit vorbei, da zeigte sich die Stiefmutter auch schon von ihrer schlimmsten Seite. Sie konnte das junge Mädchen nicht leiden, denn neben ihm erschienen ihre eigenen Töchter noch häßlicher.

Deshalb trug sie ihm die schmutzigsten Arbeiten im Hause auf: es mußte das Geschirr reinigen, die Treppen fegen, es mußte das Zimmer der gnädigen Frau scheuern und das der gnädigen Fräuleins, ihrer Töchter. Es mußte auf dem Speicher unter dem Dache auf einem elenden Strohsacke schlafen, während seine Schwestern die herrlichsten Zimmer hatten, mit den allermodernsten Betten und mit Spiegeln, in denen sie sich vom Kopf bis zum Fuß betrachten konnten.

Doch alles ertrug das arme Mädchen mit Geduld, es wagte nicht, sich bei ihrem Vater zu beschweren, denn der hätte ihm doch nicht recht gegeben, weil er ganz unter dem Einflusse seiner Frau stand. Wenn es seine Arbeit gemacht hatte, dann setzte es sich neben dem Küchenherd in die Asche, und deshalb nannte man es im Hause nur noch die Küchenschabe; aber die zweite Tochter, die nicht ganz so böse war wie ihre ältere Schwester, gab ihm den Namen Aschenbrödel. Trotz allem war Aschenbrödel in ihren schlechten Kleidern noch hundertmal schöner als ihre Schwestern, wie sehr sich diese auch putzten.

Eines Tages gab der Sohn des Königs einen Ball und lud dazu alle Personen von Rang ein. Auch die beiden Fräuleins wurden eingeladen, denn sie spielten im Lande eine große Rolle. Darüber freuten sie sich sehr, und sie überlegten den ganzen Tag, wie sie sich am schönsten kleiden und schmücken könnten und was ihnen am besten stände. Da gab es neue Arbeit für Aschenbrödel. Sie mußte die Wäsche ihrer Schwestern waschen und bügeln und die Manschetten ihrer Kleider kräuseln. Man sprach von nichts anderem, als was man anziehen wolle.

»Ich,« sagte die Ältere, »ziehe das rote Velourkleid mit dem englischen Besatze an.«

Und die Zweite meinte: »Ich werde meinen gewöhnlichen roten Rock tragen, aber dazu nehme ich den Umhang mit den Goldblumen und meinen Diamantschmuck, was mir auch nicht schlecht stehen wird.«

Die berühmteste Haarkräuslerin mußte kommen, um die Spitzenhauben zu ordnen und die niedlichen Schönheitspflästerchen zu kleben. Dann riefen sie Aschenbrödel herbei, um ihr Urteil zu hören; denn sie hatte einen guten Geschmack. Aschenbrödel gab ihnen die besten Ratschläge und erbot sich sogar, ihnen das Haar zu machen. Das ließen sie sich gerne gefallen.

Während sie die Schwestern kämmte, sagten diese zu ihr:

»Aschenbrödel, hättest du wohl auch Lust, mit auf den Ball zu gehen?«

»Ach, edle Damen, warum treibt ihr euren Spott mit mir? Die Ehre wäre zu hoch für mich.«

»Da hast du recht, man würde nur lachen, sähe man eine Küchenschabe, wie du, zum Balle gehen.«

Eine andere als Aschenbrödel hätte nun sicher die Frisuren verdorben; aber Aschenbrödel war zu gutmütig dazu und kämmte ihnen die Haare wunderbar schön.

Fast zwei Tage lang aßen die beiden keinen Bissen, so zitterten sie vor freudiger Erwartung. Mehr als ein Dutzend Bänder gingen beim Schnüren entzwei, da sie so schlank als möglich sein wollten. In einem fort standen sie vor dem Spiegel.

Endlich war der ersehnte Tag gekommen, und sie fuhren ab.

Aschenbrödel folgte ihren Schwestern mit den Augen, solange sie konnte. Aber als sie den Wagen nicht mehr sah, da setzte sie sich hin und weinte. Ihre Patin sah ihre Tränen und fragte, was ihr fehle.

»Ich möchte so gern, .... ich möchte so gern ....«

Vor lauter Schluchzen konnte sie nicht zu Ende sprechen.

»Du möchtest wohl gern auf den Ball gehen?« sagte die Patin, die eine Fee war.

»Ach ja«, antwortete Aschenbrödel und tat einen tiefen Seufzer.

»Wenn du brav bist, dann will ich dich hingehen lassen.«

Mit diesen Worten führte sie Aschenbrödel in ihre Kammer und sagte zu ihr:

»Gehe in den Garten und bringe mir einen Kürbis!«

Aschenbrödel ging sofort hinunter, pflückte den schönsten Kürbis, den sie fand, und brachte ihn der Patin, ohne zu ahnen, wie er ihr zum Ballbesuch verhelfen könnte. Die Patin fing an, den Kürbis auszuhöhlen, und als nur noch die Schale übrig war, klopfte sie mit ihrem Zauberstab daran, und auf der Stelle verwandelte sich der Kürbis in einen schönen, goldenen Wagen.

Dann sah sie in der Mäusefalle nach und fand sechs lebendige Mäuse darin. Sie befahl Aschenbrödel, die Klappe ein wenig anzuheben, und gab jeder Maus, die herausschlüpfte, einen leichten Schlag mit ihrem Zauberstab. Darauf verwandelte sich die Maus sofort in ein schönes Roß. Das gab ein prächtiges Sechsgespann, sechs Pferde von herrlichem Apfelgrau, geradeso wie die Mäuse gewesen waren.

Nun fehlte nur noch ein Kutscher, und Aschenbrödel meinte: »Ich werde einmal sehen, ob nicht eine Ratte in der Falle ist! Daraus könnten wir wohl einen Kutscher machen.«

»Du hast recht,« sagte die Patin, »sieh einmal nach!«

Aschenbrödel holte die Rattenfalle; da waren drei fette Ratten darin. Eine von ihnen, die einen stattlichen Bart hatte, packte die Fee, und kaum hatte sie die Ratte mit dem Stabe berührt, da stand auch schon ein dicker Kutscher da, mit einem so mächtigen Schnauzbart, wie man noch keinen gesehen hatte.

Hierauf sagte die Fee zu Aschenbrödel:

»Gehe in den Garten, dort wirst du hinter der Gießkanne sechs Eidechsen finden, die bringe mir her!«

Kaum hatte sie die Eidechsen gebracht, da verwandelte sie die Patin in sechs Lakaien in prächtig verbrämten Röcken. Sofort stiegen die Lakaien auf ihre Sitze und benahmen sich dabei so geschickt, als hätten sie in ihrem ganzen Leben nichts anderes getan. Dann sagte die Fee zu Aschenbrödel:

»Siehst du, jetzt kannst du auf den Ball fahren; freust du dich nun?«

»O ja; aber soll ich denn so, wie ich bin, hingehen, in diesen schlechten Kleidern?«

Da berührte sie die Patin leise mit ihrem Zauberstabe, und sofort hatte sich ihr armseliges Kleid in ein gold- und silberglänzendes, mit Edelsteinen besetztes Gewand verwandelt. Zum Schluß gab sie ihr noch ein Paar niedliche gläserne Pantöffelchen.

So geschmückt stieg Aschenbrödel in den Wagen; aber vorher trug ihr die Patin auf, ja nicht die Mitternacht vorbeizulassen, und drohte ihr, wenn sie auch nur einen Augenblick länger auf dem Ball bliebe, so würde ihr Wagen wieder zum Kürbis werden, ihre Pferde zu Mäusen, ihr Kutscher zur Ratte, und ihre stattlichen Lakaien würden wieder ihre frühere Gestalt annehmen.

Aschenbrödel versprach ihrer Patin, den Ball ganz gewiß vor Mitternacht zu verlassen, und fuhr ab, außer sich vor Freude. Als sie so prächtig dahergefahren kam, benachrichtigte man den Sohn des Königs, eine vornehme Prinzessin, die niemand kenne, sein angekommen, und der Königssohn lief herbei, sie zu empfangen. Wie sie aus dem Wagen stieg, reichte er ihr die Hand und führte sie in den Festsaal. Da war mit einem Male großes Schweigen: alles hörte auf zu tanzen, und die Geigen verstummten. Jeder sah nur noch die wunderschöne Unbekannte. Überall hörte man raunen und wispern:

»Ach, wie schön ist sie!«

Sogar der König, so alt er war, konnte sich nicht von ihrem Anblick losreißen und flüsterte der Königin zu, er hätte lange keine so hübsche und so liebenswerte Person gesehen.

Die Damen musterten Kopfputz und Kleiderschnitt der Fremden mit großer Aufmerksamkeit, um es ihr schon am anderen Tage nachzutun, vorausgesetzt, daß sich so schöne Stoffe finden ließen und so geschickte Schneider.

Der Königssohn führte die Fremde auf den Ehrenplatz und bat sie sofort um einen Tanz, und sie tanzte mit so viel Anmut, daß man nicht aus dem Staunen kam.

Nun wurde ein köstliches Mahl bereitet, aber der junge Prinz konnte keinen Bissen essen: er sah nichts anderes mehr als seine Dame.

Nach dem Mahl stand Aschenbrödel auf und setzte sich zu ihren Schwestern, um ihnen tausenderlei Artigkeiten zu erweisen. Sie teilte Orangen und Zitronen mit ihnen, die ihr der Prinz geschenkt hatte, und setzte sie mit alldem in das größte Erstaunen. Denn sie erkannten Aschenbrödel nicht.

Als sie noch plauderten, hörte Aschenbrödel drei Viertel auf zwölf schlagen. Schleunigst erhob sie sich, machte vor der ganzen Festgesellschaft eine tiefe Verbeugung und verließ den Saal so rasch, wie sie konnte.

Zu Hause angelangt, suchte sie die Patin auf, dankte ihr herzlich und sagte ihr, sie wünsche sich sehnlichst, am nächsten Tage nochmals auf den Ball zu gehen, weil der Königssohn sie darum gebeten habe. Als sie gerade dabei war, ihre Erlebnisse zu erzählen, da klopften die Schwestern an die Türe, und Aschenbrödel machte ihnen auf.

»Ihr kommt aber spät!« sagte sie, rieb sich gähnend die Augen und reckte sich, als sei sie eben aufgestanden.

Die eine der Schwestern sagte: »Wärest du mit auf dem Ball gewesen, du hättest dich sicher nicht gelangweilt. Es war eine so schöne Prinzessin da, wie es auf der ganzen Welt keine zweite gibt. Tausend Artigkeiten hat sie uns erwiesen und hat uns Orangen und Zitronen geschenkt.«

Aschenbrödel war außer sich vor Freude; sie fragte, wie die Prinzessin hieße. Aber ihre Schwestern antworteten, daß kein Mensch sie kenne, und daß der Königssohn sich den Kopf darüber zerbräche und alles in der Welt darum gäbe, wenn er erfahren könne, wer sie sei.

Aschenbrödel lachte: »War sie wirklich so schön? Mein Gott, wie ich euch beneide! Könnte ich sie doch nur einmal sehen! Ach, Fräulein Javotte, leiht mir doch euer gelbes Kleid, welches ihr alltags tragt!«

»Das könnte mir passen,« meinte Fräulein Javotte, »einer alten Küchenschabe wie dir das Kleid leihen! Da müßte ich ja närrisch sein!«

Aschenbrödel hatte diese Antwort erwartet und war froh darüber, denn sie wäre in die größte Verlegenheit geraten, hätte ihr die Schwester wirklich das Kleid geliehen.

Als die beiden Schwestern am nächsten Tage wieder zum Balle fuhren, erschien auch Aschenbrödel dort, aber diesmal noch herrlicher geschmückt wie am ersten Tag.

Der Königssohn ging nicht von ihrer Seite und sagte ihr die schönsten Dinge.

Darüber vergaß das junge Mädchen ganz, was ihr die Patin gesagt. Die Uhr holte schon zum Schlag der zwölften Stunde aus, da glaubte sie noch, es sei erst elf. Schnell sprang sie nun auf und flüchtete so leicht wie eine Hindin.

Der Prinz stürzte ihr nach, aber er konnte sie nicht mehr erreichen. In der Eile verlor Aschenbrödel einen ihrer gläsernen Pantoffel, den der Prinz behutsam aufhob.

Ganz außer Atem kam sie nach Hause, ohne Wagen, ohne Lakai, in ihren schlechten Kleidern. Nichts war ihr von all der Herrlichkeit geblieben als das zweite Pantöffelchen, das genau so war wie das verlorene.

Die Torwächter des Schlosses wurden gefragt, ob sie keine Prinzessin gesehen hätten. Doch diese sagten, sie hätten nur ein junges Ding in Lumpen gesehen, mehr von dem Aussehen einer Bauernmagd als einer Edeldame.

Als nun die beiden Schwestern vom Ball heimkehrten, fragte sie Aschenbrödel, ob sie sich wieder gut unterhalten hätten, und ob auch die schöne Dame wieder da gewesen wäre.

Ja, sagten diese, aber die schöne Dame sei davongelaufen, als die Uhr Mitternacht geschlagen habe. Sie sei so rasch gelaufen, daß sie dabei eines ihrer wunderschönen gläsernen Pantöffelchen verloren habe. Das habe der Königssohn aufgehoben und bis zum Ende des Balles kein Auge davon gelassen. Sicher sei er ganz verliebt in das schöne Mädchen, dem das Pantöffelchen gehöre.

Sie hatten recht, denn wenige Tage darauf ließ der Königssohn mit Trompetenschall bekanntgeben, er würde das junge Mädchen zu seiner Frau machen, an dessen Fuß das Pantöffelchen passe.

Zuerst probierte man bei den Prinzessinnen, dann bei den Herzoginnen und bei der ganzen Hofgesellschaft, aber umsonst. Man brachte das Pantöffelchen zu den beiden Schwestern, die sich anstrengten, den Fuß hineinzuzwängen, aber sie brachten es nicht zuwege. Als Aschenbrödel ihnen dabei zusah und ihren Pantoffel wieder erkannte, sagte sie lachend:

»Laßt mich doch einmal sehen, ob er mir nicht paßt!«

Da fingen die Schwestern an zu lachen und ihre Witze über sie zu machen. Aber der Edelmann, der die Pantoffelprobe veranstaltete, hatte Aschenbrödel aufmerksam betrachtet und fand sie sehr schön. Deshalb sagte er zu ihr, ihr Wunsch sei berechtigt, denn er habe den Auftrag, die Probe bei allen jungen Mädchen zu machen.

Er ließ Aschenbrödel Platz nehmen, und als er den Pantoffel an ihren kleinen Fuß hielt, da schlüpfte sie mühelos hinein, und das Pantöffelchen paßte ihr wie angegossen.

Das Erstaunen der beiden Schwestern war groß, aber es wurde noch größer, als Aschenbrödel aus ihrer Tasche das andere Pantöffelchen hervorzog und hineinschlüpfte.

Darüber kam die Patin hinzu und mit ihrem Zauberstabe berührte sie Aschenbrödels Kleid und verwandelte es in ein Gewand, das noch viel, viel schöner war als alle früheren.

Da erkannten die beiden Schwestern in Aschenbrödel die schöne Fremde, die sie auf dem Ball gesehen hatten. Sie warfen sich ihr zu Füßen und baten sie um Verzeihung für alles Böse, was sie ihr zugefügt hatten.

Aschenbrödel hob sie auf, umarmte sie und beteuerte, daß sie ihnen von ganzem Herzen verzeihe und sie bäte, immer lieb zu ihr zu sein.

Dann geleitete man Aschenbrödel, herrlich geschmückt, wie sie war, zu dem jungen Prinzen, und dieser fand sie noch tausendmal schöner als zuvor. Wenige Tage darauf wurde die Hochzeit gefeiert. Aschenbrödel war ebenso gut wie schön, ließ die beiden Schwestern im Schlosse wohnen und verheiratete sie noch an demselben Tage mit zwei vornehmen Herren vom Hofe.

Moral:

Ganz ohne Zweifel es von großem Vorteil ist,

Wenn du nicht mutig nur, wenn du auch witzig bist,

Vornehmen Standes und auch klug dabei,

Und was an Gaben dir noch mehr beschieden sei.

Jedoch vergebens sie zu eigen dir gehören,

Dein Glück und Streben sie um keinen Deut vermehren,

Wenn du nicht eine Patin hast und gute Paten,

Die dich bei deinem Werk betreuen und beraten.

Riquet mit der Locke

Es war einmal eine Königin, die bekam einen Sohn, der war so häßlich und mißgestaltet, daß man lange im Zweifel war, ob er überhaupt ein Mensch sei. Eine Fee, die bei der Geburt des Kindes erschien, versicherte, es würde sehr klug werden. Sie fügte noch hinzu, er könne dank einer besonderen Gabe, die sie ihm verliehen habe, ebensoviel Verstand, wie er selbst besitze, auf den Menschen übertragen, den er am meisten liebe.

Das tröstete ein wenig die arme Königin, die sehr betrübt war, einem so häßlichen kleinen Kerl das Leben geschenkt zu haben.

Aber kaum fing das Kind an zu sprechen, da konnte es auch schon tausend Dinge bei ihrem Namen nennen, und bei all seinem Tun zeigte es einen so großen Verstand, daß jedermann von ihm entzückt war.

Ich vergaß zu erzählen, daß es mit einer kleinen Haarlocke auf dem Kopfe geboren wurde und man es deshalb Riquet mit der Locke nannte, denn Riquet war sein Familienname.

Sieben oder acht Jahre darauf gebar die Königin eines Nachbarlandes zwei Töchter. Die erste, die zur Welt kam, war schöner als der Tag, und die Königin freute sich dermaßen darüber, daß man schon fürchtete, die allzu große Freude könne ihr schaden.

Dieselbe Fee, die bei der Geburt des kleinen Riquet mit der Locke zugegen war, erschien auch hier und erklärte der Königin, um ihre Freude zu mäßigen, die kleine Prinzessin würde keinen großen Verstand haben, ihre Dummheit würde ebenso groß sein wie ihre Schönheit.

Das schmerzte die Königin sehr, und doch hatte sie bald darauf einen noch viel größeren Kummer; denn die zweite Tochter, deren sie genas, war über die Maßen häßlich.

»Seid darüber nicht weiter traurig!« sagte die Fee, »Eure Tochter wird entschädigt werden. Sie wird so klug sein, daß man es fast vergißt, was ihr an Schönheit fehlt.«

»Gott gebe es!« antwortete die Königin, »aber gibt es denn kein Mittel, der älteren zu ihrer Schönheit auch ein wenig Verstand zu verschaffen?«

»Leider kann ich hierin für Eure Tochter nichts tun, Frau Königin,« sagte die Fee. »Aber was die Schönheit angeht, das vermag ich alles; und da ich Euch herzlich gern einen Gefallen tue, so will ich Eurer Tochter die Gabe verleihen, dem Menschen, der ihr gefällt, Schönheit zu verleihen!«

Je älter die beiden Prinzessinnen wurden, um so deutlicher wurden ihre Vorzüge: überall sprach man von der Schönheit der älteren und von der Klugheit der zweiten.

Aber auch ihre Fehler wuchsen mit den Jahren: die jüngere wurde immer häßlicher und die ältere von Tag zu Tag dümmer. Sie gab nicht einmal mehr eine Antwort, wenn man sie fragte, oder sie sagte eine Dummheit. Dabei war sie noch so ungeschickt, daß sie nicht vier Teller auf den Ofensims stellen konnte, ohne einen zu zerbrechen, und kein Glas Wasser konnte sie trinken, ohne die Hälfte auf ihr Kleid zu schütten.

Wenn auch Schönheit ein großer Vorteil für ein junges Mädchen ist, so war doch die jüngere fast in jeder Gesellschaft beliebter als ihre ältere Schwester.

Zuerst kam man immer zur Schönen, um sie anzustaunen und zu bewundern; aber es dauerte nicht lange, da ging man zur Klügeren, um tausend anmutige Dinge von ihr zu hören, und es war erstaunlich, daß in weniger als einer Viertelstunde die ältere keinen Menschen mehr auf ihrer Seite hatte, und sich alle um die zweite scharten.

Trotz ihrer großen Dummheit entging ihr dies nicht, und sie hätte ohne Besinnen alle ihre Schönheit eingetauscht gegen die halbe Klugheit ihrer Schwester.

Wie verständig die Königin auch war, so konnte sie sich doch nicht enthalten, ihrer Tochter hie und da ihre Dummheit vorzuwerfen, so daß die arme Prinzessin vor Kummer fast gestorben wäre.

Eines Tages, als sie in einen Wald gegangen war, um ihr Unglück zu beklagen, sah sie einen sehr häßlichen und unausstehlichen jungen Mann auf sich zu kommen, der aber sehr vornehm gekleidet war.

Es war der junge Prinz Riquet mit der Locke. Als er die Bilder gesehen hatte, die von der Prinzessin in aller Welt verbreitet waren, da hatte er, in Liebe zu ihr entbrannt, das Reich seines Vaters verlassen, um sie zu sehen und zu sprechen.

Erfreut über diese einsame Begegnung, redete er sie mit aller Ehrfurcht und aller nur denkbaren Höflichkeit an. Nachdem er die üblichen Komplimente gemacht hatte, sah er, daß sie sehr traurig war, und er sagte deshalb zu ihr:

»Ich verstehe nicht, mein Fräulein, daß eine Dame, die so schön ist wie Sie, so trübsinnig sein kann, wie Sie zu sein scheinen; denn wenn ich mich auch rühmen darf, eine Unzahl hübscher Mädchen gesehen zu haben, so habe ich doch noch niemals eine Schönheit gefunden, die der Ihrigen gleichkäme!«

»Das sagen Sie so, mein Herr!« antwortete die Prinzessin und blieb traurig wie zuvor.

»Die Schönheit,« fuhr Prinz Riquet mit der Locke fort, »ist ein großer Vorzug, der wichtiger ist als alles andere, und ich weiß nicht, warum jemand der so schön ist wie Sie, noch traurig sein kann.«

»Lieber möchte ich so häßlich sein wie Sie,« entgegnete die Prinzessin, »und Ihren Verstand haben, als meine Schönheit behalten und so dumm sein, wie ich es bin!«

»Nichts beweist mehr, daß jemand Verstand hat, als sein Glaube, er habe keinen; es ist eine Eigentümlichkeit dieser Gabe, daß man, je mehr man davon besitzt, desto mehr glaubt, sie fehle einem.«

»Das verstehe ich nicht,« sagte die Prinzessin, »ich weiß nur, daß ich sehr dumm bin, und das ist der Grund meines Leides, das mich noch töten wird!«

»Wenn Sie weiter nichts bekümmert, mein Fräulein, so kann ich Ihrem Schmerze leicht ein Ende machen!«

»Und wie wollen Sie das tun?« forschte die Prinzessin.

»Ich habe die Macht, mein Fräulein,« sagte Riquet mit der Locke, »auf den Menschen, den ich am meisten lieben muß, so viel Verstand zu übertragen, wie man eben braucht. Sie sind dieser Mensch, mein Fräulein!

Es liegt also nur an Ihnen, und Sie verfügen über so viel Verstand, wie man nur haben kann, vorausgesetzt, daß Sie mich gerne heiraten wollen!«

Die Prinzessin war über diese Worte ganz bestürzt und gab keine Antwort darauf.

»Wie ich sehe,« fuhr Prinz Riquet mit der Locke fort, »ist Ihnen mein Vorschlag peinlich, und das wundert mich nicht; ich gebe Ihnen aber ein ganzes Jahr Zeit, um sich zu entscheiden!«

Die Prinzessin hatte so wenig Verstand und gleichzeitig so große Sehnsucht, Verstand zu besitzen, daß sie sich einbildete, das Jahr würde niemals zu Ende gehen: deshalb nahm sie den ihr gemachten Vorschlag an. Kaum hatte sie Riquet mit der Locke versprochen, ihn am gleichen Tage des nächsten Jahres zu heiraten, als sie sich anders fühlte, wie sie vorher war: sie bemerkte in sich eine unbekannte Fähigkeit, alles, was sie sagen wollte, auf eine feine, heitere und natürliche Art zum Ausdruck zu bringen; und sie begann mit Riquet eine artige und wohlgesetzte Unterhaltung, die so geistreich war, daß der Prinz glaubte, ihr mehr Verstand gegeben zu haben, als er sich selbst behalten habe.

Als die Prinzessin ins Schloß zurückkehrte, wußte der ganze Hof nicht, was er zu einer so plötzlichen und außerordentlichen Wandlung sagen sollte.

Noch kurz vorher hatte sie lauter albernes Zeug geredet, und jetzt hörte man von ihr tiefempfundene, unendlich geistvolle Dinge.

Der ganze Hof hatte eine so große Freude, wie man es sich nicht vorstellen kann. Aber die jüngere Schwester der Prinzessin freute sich weniger: Jetzt, wo sie vor der älteren nicht mehr den Vorzug der Klugheit voraushatte, erschien sie neben ihr wie ein recht unangenehmes Affengesicht.

Der König gab viel auf ihre Meinung und hielt sogar öfters den Staatsrat in ihrem Zimmer ab.

Als sich nun die Kunde von dieser Wandlung verbreitete, gaben sich alle jungen Prinzen der benachbarten Reiche Mühe, sich bei der Prinzessin beliebt zu machen, und fast alle begehrten sie zur Frau. Sie fand aber keinen, der ihr klug genug war, hörte sie alle an und entschied sich für keinen von ihnen.

Eines Tages aber kam ein so mächtiger, reicher, kluger und schöner Prinz, daß sie sich einer Neigung für ihn nicht enthalten konnte.

Als das ihr Vater merkte, sagte er zu ihr, er stelle ihr die Wahl eines Gatten frei, sie brauche sich nur zu erklären.

Da nun, je klüger man ist, es einen desto mehr Mühe kostet, in solcher Angelegenheit zu festem Entschluß zu gelangen, dankte sie ihrem Vater und bat ihn um Bedenkzeit.

Zufällig ging sie eines Tages in demselben Wald, in dem ihr Riquet mit der Locke begegnet war, spazieren, um ungestört darüber nachzudenken, was sie tun solle. Wie sie so in ihre Gedanken versunken dahinschritt, hörte sie unter ihren Füßen ein dumpfes Geräusch, als ob viele Leute geschäftig hin und her gingen.

Als sie aufmerksam lauschte, hörte sie, wie einer sagte: »Bring mir den Kessel!« und ein andrer: »Leg’ Holz aufs Feuer!«

In demselben Augenblick tat sich die Erde auf, und sie sah zu ihren Füßen eine Art große Küche, voll von Köchen, Küchenjungen und allen möglichen Küchenmeistern, wie man sie braucht, um ein prächtiges Festmahl herzurichten. Etwa zwanzig bis dreißig Köche kamen hervor und scharten sich in einer Allee des Waldes um einen langen Tisch, wo sie sich, die Spicknadel in der Hand und den Löffel hinter dem Ohr, nach dem Takte eines Liedes an die Arbeit machten.

Verwundert über diesen Anblick fragte die Prinzessin, für wen sie da tätig wären.

Der Oberste der Schar gab zur Antwort: »Für den Prinzen Riquet mit der Locke, der morgen Hochzeit macht!«

Die Prinzessin fiel aus allen Wolken, so überrascht war sie. Nun erinnerte sie sich plötzlich, daß es ja ein Jahr her war, da sie am gleichen Tage dem Prinzen Riquet mit der Locke die Hochzeit versprochen hatte. Sie hatte deshalb nicht mehr daran gedacht, weil sie noch ein dummer Mensch gewesen war, als sie das Versprechen gab. Im Besitze der von dem Prinzen auf sie übertragenen Vernunft hatte sie dann später alle ihre Torheiten vergessen.

Sie war noch keine dreißig Schritt weitergegangen, als Riquet mit der Locke vor ihr erschien, stolz, prächtig, kurz: wie ein Prinz, der Hochzeit machen will.

»Wie Sie sehen, mein Fräulein, habe ich pünktlich mein Wort gehalten, und zweifelsohne kamen auch Sie hierher, um dasselbe zu tun und mich durch Ihre Hand zum Glücklichsten aller Sterblichen zu machen!«

»Ich will Ihnen offen gestehen,« antwortete die Prinzessin, »daß ich noch keinen Entschluß gefaßt habe, und daß ich kaum glaube, Ihren Wünschen entsprechen zu können!«

»Sie setzen mich in Erstaunen, mein Fräulein!« sagte Riquet mit der Locke zu ihr.

»Ich glaube es,« sagte die Prinzessin, »und sicherlich wäre ich jetzt in der größten Verlegenheit, wenn ich es mit einem rohen, unvernünftigen Menschen zu tun hätte. Dieser würde sagen, daß auch eine Prinzessin nur ein Wort zu vergeben habe und da sie einmal ihr Versprechen gegeben, so müsse sie es auch halten. Aber da der Mann, mit dem ich spreche, der klügste Mensch in der ganzen Welt ist, so bin ich sicher, daß er Vernunft annehmen wird. Als ich nichts weiter war wie ein Dummkopf, hatte ich mich trotzdem, wie Sie wissen, nicht entschließen können, Sie zu heiraten. Wie können Sie von mir erwarten, daß ich heute, wo ich infolge des von Ihnen erhaltenen Verstandes so viel anspruchsvoller bin, einen Entschluß fassen soll, zu dem ich mich damals nicht aufraffen konnte? Wenn Sie also darauf ausgingen, mich zu heiraten, dann war es eine große Ungeschicklichkeit von Ihnen, mir meine Dummheit zu nehmen und mich klarer sehen zu lassen als früher!«

Riquet mit der Locke gab zur Antwort: »Wenn Sie es einem geistlosen Menschen, wie Sie eben sagten, nicht verübeln würden, Ihnen die Nichterfüllung Ihres Wortes vorzuwerfen, warum wollen Sie denn, mein Fräulein, daß ich nicht ebenso verfahre, wo es sich doch um mein ganzes Lebensglück handelt? Ist es vernünftig, daß Menschen mit Verstand schlechter daran sind als Menschen ohne Verstand? Wollen Sie das wirklich behaupten, Sie, die Sie jetzt so viel Verstand besitzen und sich so sehr danach gesehnt haben? Aber kommen wir zur Sache, wenn es Ihnen beliebt! Abgesehen von meiner Häßlichkeit — gibt es da noch irgend etwas an mir, was Ihnen mißfällt? Nehmen Sie vielleicht Anstoß an meiner Abstammung, an meinem Verstande, an meiner Gemütsart, an meinen Manieren?«

»Ganz und gar nicht!« antwortete die Prinzessin, »alles, was Sie eben anführten, schätze ich an Ihnen.«

»Wenn dem so ist,« fuhr Riquet mit der Locke fort, »so werde ich doch noch glücklich werden, denn Sie haben die Macht, mich zum liebenswertesten aller Menschen zu machen!«

»Auf welche Weise?« fragte die Prinzessin.

»Es ist einfach! Wenn Sie mich nur genug lieben, um zu wünschen, daß es so sein möchte! Kurz, mein Fräulein, damit Sie nicht länger im Zweifel sind, so hören Sie: Dieselbe Fee, die mir am Tage meiner Geburt die Gabe verlieh, den Menschen, der mir gefällt, klug zu machen, gab Ihnen die Gabe, den Mann schön zu machen, den Sie lieben, und an dem Sie diese Gunst betätigen wollen!«

»Wenn es sich so verhält,« sagte die Prinzessin, »so wünsche ich von ganzem Herzen, daß Sie der schönste und liebenswürdigste Prinz der Welt werden sollen, und ich verleihe Ihnen von diesen Eigenschaften ebenso viel, wie ich selbst besitze!«

Kaum hatte die Prinzessin diese Worte gesprochen, als Riquet mit der Locke sich in ihren Augen in den schönsten Mann der Welt verwandelte, den bestgestalteten und liebenswürdigsten, den sie je gesehen hatte.